《弗洛伊德的使命》丨风君解读

《弗洛伊德的使命》丨风君解读

关于作者

埃里希·弗洛姆是德裔犹太人,20 世纪著名心理学家。他不仅是精神分析领域的重量级人物,也是极负盛名的社会学家和哲学家,法兰克福学派的重要成员之一。他善于将精神分析的心理学方法,运用于人的社会行为分析,因此也被尊为“精神分析社会学”的奠基人。其作品《逃避自由》《爱的艺术》等,至今都是心理学领域的经典。

关于本书

《弗洛伊德的使命》这本书只有10万字,在弗洛姆的众多代表作中只能算一本小书,篇幅比起那些关于弗洛伊德的大部头传记,也是远远不如,但是它的视角又是别开生面的。让精神分析的祖师爷自己坐上诊疗椅,这种事情恐怕也只有同为精神分析大师、又对弗洛伊德知根知底的弗洛姆才能做到。

核心内容

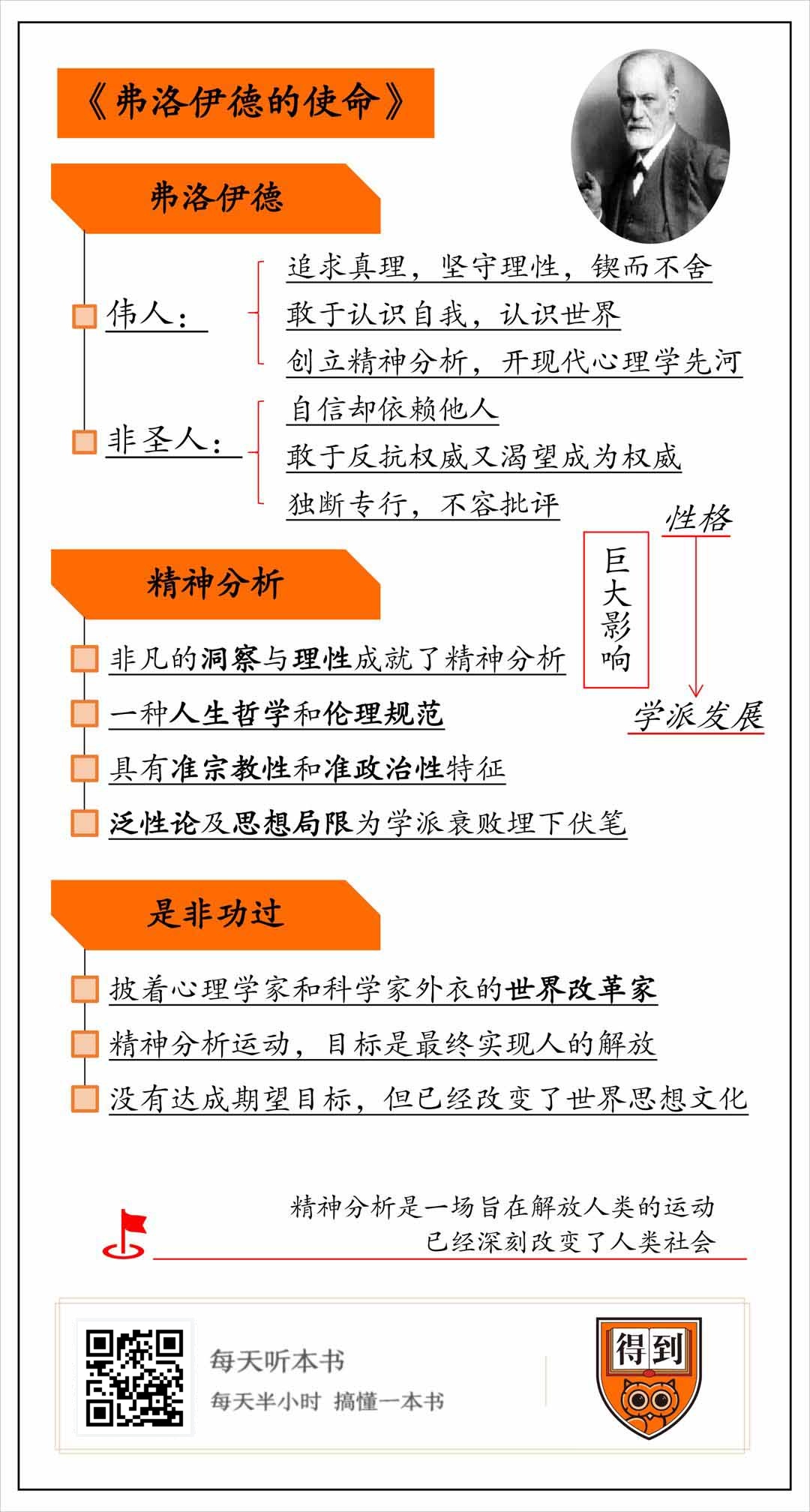

弗洛伊德是伟人,但不是完人,他有着自己的种种缺陷。精神分析是他对人类不可磨灭的贡献,但也因为创始人的缺陷而带有局限性。精神分析不是纯粹的治疗手段或者心理学说,而是一场旨在解放人类的运动。这场运动虽然没有成功,但已经深刻改变了人类社会。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《弗洛伊德的使命》,这本书的作者是著名心理学家埃里希·弗洛姆。在这本书里,他用精神分析的方法,对弗洛伊德的生平和性格特征进行了深刻剖析,并从这位精神分析创始人的个性中寻找这个学派的起源,以此揭示出精神分析的贡献和局限。

说起弗洛伊德,那可以说是大名鼎鼎,不管你学没学过心理学,想必都多少听过这位现代心理学鼻祖的名字。就算到了今天,弗洛伊德仍然魅力不减。然而,如果我们仔细去听听后世的学者和舆论是怎么评价弗洛伊德的,又是怎么看待他所创立的精神分析的话,就会发现他其实是一个极具争议性的人物。在支持者和追随者眼里,弗洛伊德不仅是天才,更像个圣人。他追求真理,热爱家庭;他对学生宽容,对对手公正……简直就是一个没有缺点的完人。而精神分析更是人类最伟大的学术贡献之一,影响力可以与进化论和相对论媲美。可是在他的质疑者和反对者眼里,弗洛伊德却是个骗子,伪科学家,鼓吹纵欲的好色老头。他那套精神分析不仅早已过时,甚至都不是科学。

那么,这两种看法哪种更接近事实呢?对此,本书作者弗洛姆认为,这些看法都太偏激、太片面,要么把弗洛伊德捧得太高,要么又贬得太低。两种看法都没有抓住弗洛伊德的复杂个性,更不理解他的个性对精神分析学派的影响,结果就是既无法看清弗洛伊德的本来面目,也不能正确评价精神分析学说。而辨认一个人的个性特征,了解他行为背后的动机,这些不正是精神分析师最擅长做的吗?那为什么不对弗洛伊德本人进行一次精神分析呢?这就是弗洛姆在本书里要做的。

在这本书中,弗洛姆通过对弗洛伊德性格的深入分析后指出:弗洛伊德是伟人,但不是完人,他有着自己的种种缺陷。精神分析是他对人类不可磨灭的贡献,但也因为创始人的缺陷而带有局限性。精神分析也不是纯粹的治疗手段或者心理学说,而是一场旨在解放人类的运动。这场运动虽然没有成功,但已经深刻改变了人类社会。

本书作者弗洛姆是德裔美籍犹太人。他不仅是重量级的心理学家,也是一位非常有名的社会学家和哲学家。他是弗洛伊德学说的重要继承者之一,但又融合了马克思的思想,并在此基础上形成自己的风格。《弗洛伊德的使命》这本书只有10万来字,在弗洛姆的众多代表作中,只能算一本小书,跟弗洛伊德的大部头传记比起来,也显得有些微不足道,但是它的视角又是别开生面的。让精神分析的祖师爷自己坐上诊疗椅,这种事情恐怕也只有同为精神分析大师、又对弗洛伊德知根知底的弗洛姆才能做到吧。

在本书中,弗洛姆主要探讨了三个关键问题:

第一,弗洛伊德是一个什么样的人?

第二,精神分析是一个什么样的学派?

第三,应该如何评价弗洛伊德和他所创立的精神分析的是非功过?

下面我们就依次来解答这些问题,先看第一个,弗洛伊德到底是一个什么样的人呢?

对于这个问题,我们有必要在分析弗洛伊德性格的同时,去追溯他的生平,特别是他的童年,来得到全面客观的解答。首先,弗洛姆指出,不管你认不认为弗洛伊德是天才都应该承认,他身上有一些常人不具备的特殊品质,其中最显著的,就是他对真理的渴望,对理性的信念,以及敢于认识自我、认识世界的勇气。想想也对,如果弗洛伊德没有这些杰出品质,又怎么会担负起探索人类精神世界这个艰巨的任务,并由此开创出精神分析呢?

这种品质从何而来?一方面,作者认为这是19世纪末欧洲知识分子的一种普遍特性,他们经受过启蒙运动的熏陶,对理性和科学主义有一份不灭的信仰,弗洛伊德也是他们中的一员。另一方面,我们也要观察弗洛伊德所处的时代和他的家庭背景。他出生在奥匈帝国的弗莱堡,当时的奥匈帝国早已不复辉煌,只是一个衰败不堪的残破帝国,表面的统一下,各种分裂的思潮涌动,这让弗洛伊德从小就意识到人们嘴上鼓吹的各种口号和现实其实很多时候并不一样,这种矛盾促进了他的批判精神发展。而帝国经济形态的恶化,也导致他的家庭从富裕转为贫困,这种剧变更让弗洛伊德认识到传统或体制的不可靠。如此一来,除了相信自己的理性,他又有别的什么选择呢?

但即使坚信理性,在当时的社会环境下,用精神分析这样惊世骇俗的理论去挑战传统观念,仍然不是一件容易事,这是需要极大勇气的。弗洛伊德的勇气从哪里来?除了先天的禀赋,我们也不得不提他和他父母亲的关系。

弗洛伊德是他母亲最宠爱的孩子,是家里的重点关注对象。书里提到一件事,弗洛伊德10岁的时候,家里人给他妹妹买了一架钢琴,让她练习演奏音乐,但是因为弗洛伊德嫌琴声太吵,结果他母亲就让人把这架钢琴搬走了,并且从此以后家里再没有任何孩子受到过音乐教育。这就足以看出弗洛伊德在他母亲心目中的地位了。所以,弗洛伊德非常依恋自己的母亲,而他的母亲也特别赞赏甚至偏袒这个儿子,这给了他超乎一般人的自信心,赋予他一种对胜利和成功的信念,这是他非凡勇气的来源之一。但是对母亲的依恋也会有消极的一面,那就是产生依赖感。这种依赖感对弗洛伊德的影响可以说贯穿其一生。他需要母亲无条件的爱抚、肯定、赞许和保护,并且会把这种需要转移到其他人身上,但同时,弗洛伊德又有着强烈的自尊心,讨厌被当做保护对象,这又让他想方设法隐藏和压抑这种对母亲的依恋。

这一点,可以说是理解弗洛伊德和他人关系的关键了。比如弗洛伊德对他的妻子玛莎,在结婚前曾经有过热烈的追求,称她为“我的公主”,给她写过不少激情四射的情书,这些在彼得·盖伊、欧文·斯通等人撰写的弗洛伊德传记里都有叙述,但在经历婚前的热情后,弗洛伊德在婚后对妻子其实缺乏热情和主动的爱。这一点并不难发现,比如他和朋友弗利斯医生常年通信,却几乎没有提到过自己的妻子,好像妻子和自己的工作生活都没关系一样;他出去旅行的时候,也很少和妻子同行。对此,其实欧文之类的传记作家多少也察觉了,但他们往往会帮弗洛伊德说话。比如,欧文在他的书最后就说,“虽然弗洛伊德在婚姻生活中热情的部分比大多数男人都结束得早,但却用他一生的奉献和全心全意的理解弥补了这些遗憾。”

而弗洛姆显然不太相信这种和事佬一样的说法,他认为弗洛伊德婚后对妻子的冷淡,其实说明他只是把妻子当成一个依赖的对象。也就是说,妻子对他需要付出照顾和爱,但他对妻子就不需要付出主动的爱了,所以这妻子其实就是母亲的替代品。而且,他在《梦的解析》中重点分析的一个梦,也暴露了他对妻子和爱情的态度。梦里他写了一部植物学专著,书里插满了干瘪的植物花叶标本。他还从中联想到,虽然妻子很喜欢一种花,但是他很少送她。弗洛姆认为,花其实就是爱和幸福的象征,而弗洛伊德的态度就是压瘪它们,把它们放进标本集里。也就是说,弗洛伊德让爱情干枯,使它成为科学研究的对象。所以弗洛伊德其实并不是一些人想象的鼓吹纵欲的色情狂,相反,他在生活中是清心寡欲的,比起谈情说爱,他更喜欢搞学术研究。

在学术上,弗洛伊德也很依赖别人的赞许和肯定,而这一点他的妻子显然无能为力,所以除了妻子,弗洛伊德对母亲的依赖感还会转移到男人的身上,其中有他的长辈,也有他的同代人,甚至学生。他先是对这些人敞开心扉,建立起一种亲密无间的关系,获得他们的鼓励和赞扬,就好像从母亲那里获得的一样,但如果这些朋友不能充分行使母亲的职能,或者开始批评他,那么他们的关系就会完全破裂。这个名单太长了,从和他共同治疗著名的安娜·O 病例的前辈布洛伊尔,到保持通信多年的好朋友弗利斯,再到他的一系列弟子——阿德勒、兰克、荣格,还有费伦齐等等——弗洛伊德和他们的关系都不能善始善终。其中,荣格甚至是他钦点的接班人,可最后还是免不了分道扬镳。这也表明了弗洛伊德的性格特性:他期待从朋友和弟子那里获得支持和肯定,但忍受不了批评和不同意见。这体现了弗洛伊德身上浓厚的权威主义。

弗洛伊德的权威主义又是从哪里来的呢?弗洛姆认为这和他对自己父亲的态度大有关系。和对母亲的依赖不同,弗洛伊德对父亲从小就有反抗之心。在他看来,父亲只是一个懦弱无能的平庸商人,根本不配得到他的顺从。几乎每本弗洛伊德的传记里,都会不厌其烦地提到一个故事:小时候,有一次他和父亲一起出门,迎面走来一个人故意打掉了他父亲的帽子,可他父亲的反应只是默默地把帽子捡起来继续走。这种逆来顺受的态度让小弗洛伊德愤怒不已,正因为这种对父亲的不满,让他很小就开始在家里反抗父亲的权威。比如书里提到,他7岁的时候就故意到父母的卧室里小便,这种象征性的挑衅,矛头显然对准了他的父亲。这种对父亲的反抗给了他两方面的影响,一方面赋予他反抗权威的勇气,否则他是不会用自己的理论公然反对当时的舆论和医学权威的;而另一方面,他虽然反抗权威,但也渴望自己成为权威,成为领袖。他经常把自己比作著名的迦太基将军汉尼拔,还有犹太人的领袖摩西,这也体现了他对成为权威并亲自改变世界的向往。

以上就是本书的第一部分,从弗洛姆的分析中我们可以看出,弗洛伊德最显著的性格特征,是对理性的坚信和敢于开拓的勇气。这既有时代的熏陶,也有家人尤其是父母带来的影响。弗洛伊德依赖母亲,这给他无比的自信感,但也造成了依赖感和不安全感;弗洛伊德反抗父亲,这给了他反抗权威的勇气,但也让他自己沉迷于权威主义中,不能接受别人的批评和质疑。

到这里,有人可能会问,弗洛伊德的性格和他开创的精神分析学派又有什么关系呢?对此,弗洛姆认为当然有关系,可以说,精神分析作为一种实践方法,不管是它的贡献,还是它的缺陷,都表明了创立者的鲜明个性。所以在第二部分,我们就基于对弗洛伊德个性剖析的结果,来看看精神分析究竟是一个什么样的学派。

首先我们要问,为什么是弗洛伊德而不是别人创立了精神分析学派呢?他的身上有什么不一样的特质?我们都知道精神分析是怎么治疗病症的,就是通过洞察病人的内心,来找出他们所表现出来的神经症的内在心理原因,然后再化解这种病因。这也就意味着,这些病人的内在动机和外在行为其实是表里不一的,精神分析师要有一定的洞察力来看透这种不一致。作为创始人的弗洛伊德,当然具有过人的洞察力,而这正是来源于他的成长环境。如同第一部分所说,弗洛伊德出生在19世纪中叶的奥匈帝国,这是一个帝国国运衰落、各种势力暗流涌动的时代,各种思想、口号、意识形态粉墨登场,但又往往和现实脱节,像他这样一个聪明的孩子,很容易对此产生怀疑,让他从小意识到人们外在言行和内心想法的区别,这正是日后精神分析的基础。而启蒙主义的熏陶让他坚信理性的力量,认为只有通过理性,才能打破各种非理性的幻象,并让人真正认识自己。所以他创立精神分析,并不是突然地心血来潮,而是他独特的个性特征所致。

而精神分析的理论体系,也深深打上了弗洛伊德个人的烙印。我们说起弗洛伊德,往往会提起他那什么都要往性行为上扯的泛性论。比如,精神分析理论的一大基石:俄狄浦斯情结。俄狄浦斯情结说的是什么呢?就是认为儿童会受到他最熟悉的女性,也就是母亲的性吸引,产生对母亲的爱恋和依赖,并因此和父亲形成敌对关系。这种泛性论的解释方法,也让弗洛伊德成为后世批评者的靶子。弗洛姆对这种泛性论的解释也是持批判态度的,他认为恋母其实是儿童渴望母亲的保护和爱,甚至希望永远依附于母体的愿望的表现。

在弗洛姆看来,弗洛伊德其实已经发现了真相,可他偏要把真相藏起来,反而用性来解释一切,这其实是一种文饰。所谓文饰,其实就是掩饰,文过饰非嘛。在精神分析领域,这个术语是指一种心理防御机制,也就是用似是而非的表面理由,来掩盖自己内心的真实意图。而现在弗洛姆把这一套用在了弗洛伊德身上,也很有意思。他认为弗洛伊德对恋母情结的发现,其实是源自他自己对母亲的强烈依恋,但是他不愿意承认这一点,所以就歪曲自己的发现,非要用性本能去解释。俄狄浦斯情结的另一面,也就是儿童对父亲的敌意,其实也反映出弗洛伊德自己对父亲的反抗,但他还是用性来解释这种竞争,为什么呢?其实还是为了掩饰孩子希望超越父亲,成为凌驾于父亲之上的英雄和权威的愿望。这也是弗洛伊德自己的愿望,是他身上权威主义性格的表现,但也是他自己不愿意承认的。而弗洛姆认为,弗洛伊德的权威主义性格是毫无疑问的,正是这种性格让精神分析作为一种理论学派,在发展过程中呈现出许多普通学派没有的特征。最明显的两点,就是它的准宗教性和准政治性。

什么是准宗教性呢?我们说一般的科学理论,就算有流派之分,也基本上秉持尊重客观事实的原则,谁有理大家服谁,现代生物学和物理学的发展都是这样的。可是精神分析不是,在精神分析学派内部,弗洛伊德可以说是绝对权威,容不下任何批评反对,那些和他意见不同的人,比如阿德勒、荣格,都被他扫地出门,开除出精神分析学会了,到最后学会里只剩下对他效忠的崇拜者。从这一点看,弗洛伊德不仅是精神分析的创立人,更是学派的精神领袖,甚至可以说是教主一样的存在了。弗洛姆在书里引用了弗洛伊德一名弟子萨克斯的话,他说他读完《梦的解析》后,就找到了唯一值得为它活着的东西。在这里,弗洛姆不无嘲讽地评价,这不就是虔诚的基督徒对《圣经》的态度嘛。

而所谓的准政治性,就是说精神分析学派的组织和一般的科学团体非常不同,它不是松散的,而是有十分严密的组织,有森严的等级,还有自己的纲领。学会举行的精神分析大会,不像是一个学派的会议,倒像是政治集会,老是围绕领袖继承人的问题争论不休。它甚至还建立了七个核心成员组成的秘密国际委员会,每个人都戴着弗洛伊德亲自赠送的一枚戒指,他们也因此被称为“七只戒指的佩戴者”。这听着哪里还是学术团体啊?简直就是秘密结社嘛。

所以,从上面的叙述中可以看出,弗洛伊德作为精神分析的创立人,他的性格对学派的发展有着极为巨大的影响。他的非凡洞察力,他对理性的坚持,是精神分析得以建立的基础,但他泛性论式的夸大,又给学派带来了潜在的危机。更重要的是,正是因为他对成为权威的期盼,以及由此而来的使命感,让精神分析不再是一种单纯的治疗手段或者心理学说,而是形成了一种准宗教、准政治的运动。

那么,我们不禁要问,这场曾在20世纪初蓬勃一时的精神分析运动,究竟成败如何?我们又如何评价它的功与过,是与非?

既然是谈成败,那就要首先搞清楚,弗洛伊德创立精神分析运动是出于什么目的,弗洛伊德的使命到底是什么。我们在前两部分已经指出,弗洛伊德有成为权威的渴望,他关心历史和政治,热衷于那些改变人类命运的伟人的故事。他在年轻时曾向往成为政治领袖,甚至想要攻读法律专业,只是后来改变主意去读了医学。而在他创立精神分析并逐渐获得认可后,曾经熄灭的雄心又再次勃发了。

是的,弗洛伊德的抱负,绝不仅仅是做一个帮人治疗精神病的心理医师,甚至也不是某种科学理论的创立者,他关心的不仅是医学,更是哲学、政治,甚至人的伦理问题。因此,他才会在1910年精神分析学派如日中天的时候,说自己想要离开医学界,而尽全力去解决文化和历史问题;才会在他晚年的著作《文明及其缺憾》中,试图用精神分析的方法去诊断人类社会的病症。也只有理解了这一点才会明白,为什么一种治疗方法最终会变成一场由秘密委员会领导的,致力于在各国设立分支机构、扩张势力范围的准政治运动。

是的,在弗洛伊德看来,既然旧的宗教信仰已经破灭,国家主义和民族主义也没能把人们引向更美好的生活,那为什么不把这个任务交给精神分析呢?因为只有精神分析,能帮助人充分理解自己的心灵,从而认识自己,认识世界,建立起一种以理性为基础的全新伦理。在《自我和本我》一书中,他清楚地表达了精神分析的核心信条:帮助人发展自己的自我,从而从认识本能再到主宰本能,最终实现人的解放。他立志于成为《圣经》中带领犹太人走出埃及的摩西那样的人物,带领全人类走向希望之地。这,就是弗洛伊德的使命。

那么,精神分析运动成功了吗?遗憾的是,在弗洛姆看来,这场声势浩大的运动其实是失败的,初期的新鲜感和自发性衰退后,精神分析便逐渐陷入低谷。原因大概有以下几点:

首先是弗洛伊德自身的思想和性格局限,让正统精神分析理论缺乏超越性。从第二部分的叙述我们已经可以看出,弗洛伊德的性格特征对精神分析的影响之大,而他的性格虽然有独特之处,但仍然无法摆脱19世纪中产阶级的属性。他轻视女性,把她们看成不完整的人,为此还发展出了阉割情结,认为女性在小时候发现自己的身体结构与男性不同时,会想象自己曾有阴茎但是被阉割了,导致产生自卑感,这其实是那个时代的父权论的翻版;从他对待妻子的态度来看,他缺乏主动的爱,只是把妻子视为一种占有物,这也是19世纪中产阶级的典型特征,弗洛姆把这个称为囤积取向;而他所提出的精神分析最重要概念“力比多”,也就是性驱力,被他看成了一种给了别人自己就会缺少的不变量,这其实也是受到当时经济交换原则的影响;他认为只有通过压抑和升华性本能,才能造就文明和文化,这也和当时的清教徒认为积攒可以致富的想法非常相似。所以,虽然精神分析的理论表面惊世骇俗,但实际上仍然是那个时代的产物,于是当时代变化,精神分析也就不复往日的荣光了。

另一方面,对弗洛伊德本人的权威崇拜,导致了正统精神分析学派的教条化,它不再有创造性,而只在乎怎么正确地解释弗洛伊德的教义,裁决谁是精神分析的忠实信徒,谁又不是。他创立的精神分析学会蜕变成了一个官僚机构,只考虑该由谁继承弗洛伊德的衣钵,但是弗洛伊德的独创性,他最初思想中的激进主义,却没人能够继承。这也是弗洛伊德性格上的缺陷所埋下的隐患。

作为弗洛伊德本人,他在晚年应该也意识到了这种失败。他想要建立一种世俗的新宗教,一种新的理性主义伦理,以此来实现人类的解放,可惜这个愿望终究没有达成。相反,在他晚年时,亲眼目睹了第二次世界大战的浩劫,目睹了理性主义的沦落,这也许比口腔癌的痛苦更让他备受煎熬。弗洛伊德常把自己比作犹太民族领袖摩西,但了解《圣经》的人都知道,摩西虽然带领犹太人走出埃及,可自己却没能进入应许之地。弗洛伊德其实也像他一样,虽然给人类指出了希望之地,但自己却只能在远处眺望,而永远不能到达。这是弗洛伊德的遗憾,也是精神分析的遗憾。

但是我们能就此说,精神分析运动只是一场空吗?当然不能。弗洛伊德也许没有完成他所期盼的那个使命,但他和他创立的精神分析,毫无疑问已经真真切切地改变了这个世界。他打开了通往人类精神世界的大门,让人的心灵和梦境不再仅仅归于神秘主义的范畴;如他所愿,精神分析如今也不仅仅是一种治疗方法,而是成为了西方人文主义乃至思想体系的重要部分。2017年,英国著名思想史学家彼得·沃森出版了一本《思想史》,副书名就叫“从火到弗洛伊德”。可以说,精神分析已经渗入到西方的社会、文学乃至艺术等方方面面之中,以至于弗洛姆在书中不禁感叹,“如果没有弗洛伊德,西方思想就不可想象。”这一点,无论是其支持者还是反对者,都是不得不承认的,这也是弗洛伊德对人类做出的不可磨灭的贡献。这一切,都让他无愧于伟人的称号。他也许怀着深深的失望离去,但他也必然带着骄傲离去。他的骄傲与尊严,绝不会因疾病、失败和失望而受到丝毫削弱。

说到这,《弗洛伊德的使命》的重点内容就为你介绍得差不多了,最后我们再来简单总结一下。

首先,弗洛伊德称得上是伟人,他追求真理的勇气,他对理性的坚守,以及他锲而不舍的毅力,让他得以创立精神分析,开现代心理学之先河。但弗洛伊德并不是圣人,他对母亲的依恋给了他过人的自信,也导致了对其他人的依赖感;他对父亲的反抗让他敢于反抗权威,但同时又渴望自己成为权威,导致了他的独断专行,不容批评。

其次,精神分析学派的建立及其理论核心,都打上了弗洛伊德本人的深深烙印。他非凡的洞察与理性成就了精神分析,但他的泛性论以及思想的局限性,也为学派日后的衰败埋下了伏笔。而正是因为他对成为权威、改变世界的渴望,让精神分析成为了一种人生哲学和伦理规范,甚至发展成为一种准宗教、准政治的运动。

弗洛伊德自认为肩负的使命,就是帮助人用理性的自我来控制和主宰本能的冲动,最终实现人的解放,所以,与其说弗洛伊德不是科学家,不如说他是披着心理学家和科学家外衣的世界改革家。可惜因为种种原因,这场运动并没有达成他所期望的目标,但精神分析已经改变了世界,成为了西方乃至世界思想文化领域不可或缺的存在,这是弗洛伊德对全人类的伟大贡献。

撰稿:风君 脑图:刘艳 转述:杰克糖

划重点

1.从弗洛姆的分析中我们可以看出,弗洛伊德最显著的性格特征,是对理性的坚信和敢于开拓的勇气。

2.弗洛伊德作为精神分析的创立人,他的性格对学派的发展有着极为巨大的影响。

3.弗洛伊德也许没有完成他所期盼的那个使命,但他和他创立的精神分析,已经真切地改变了这个世界。