《如何为爱立界限》 邓一丁解读

《如何为爱立界限》| 邓一丁解读

你好,欢迎每天听本书,我是邓一丁。

今天我们来分享一本心理自助类的书,书名叫《如何为爱立界限》。你听到这个书名,可能会有点困惑,为什么要为爱立界限呢?

在我们很多人的印象里,爱是不该有边界的。爱是亲密无间,是两个人内心深处的沟通融合,是不计回报的付出,是把你的事当成我自己的事。无论是亲情、友情还是爱情,我们对理想关系的想象似乎都符合刚才的这番描述。

但在今天的这本书里,作者给我们提了个醒:缺乏边界感的爱,可能会给自己和他人带来伤害。我们的爱可能会成为他人的负累,而我们自己也可能在付出爱的过程中忽视,甚至失去自我。这种情况在日常生活中其实并不罕见,比如有人会在亲密关系里放弃底线,一味忍让伴侣犯下的一切错误;有人会对朋友的问题过度操心,哪怕损害自己的生活也要满足朋友的需求;还有人会把孩子当作人生意义感的唯一来源,为了让孩子按照自己的期待来成长,不惜倾尽所有。从表面上看,这些人的做法似乎都源自善意的初衷,都是为了身边那些最重要的人而牺牲自我,但这样的牺牲却很少能换来对等的回馈,更多时候,只会让关系变得更加沉重和紧张。

在今天这本书的作者看来,我们刚才提到的这些做法落入了同一个误区,她称之为“依赖共生”。按照作者的定义,依赖共生指的是“被另一个人的行为影响,并且执迷于掌控那个人的行为”。依赖共生者之所以会陷入这样的执迷,从表面上讲,或者说,按照他们自己的主观解释,是因为他们对他人的爱和强烈的责任感。这当然也没有错,但作者发现,在此之下,还存在一套连他们自己也未必能察觉到的心理机制:依赖共生者也是在通过照管他人来满足自己被他人需要的心理需求,从而填补内心的空虚,通过将意义感寄托在他人身上,来逃避自身的低价值感。当一个人陷入了对另一个人的依赖共生,就好比在飞机上遭遇了险情,他还没给自己戴好氧气面罩,就手忙脚乱地去帮助身边的人。这种做法当然包含了爱和无私的成分,却是十分危险和不切实际的。

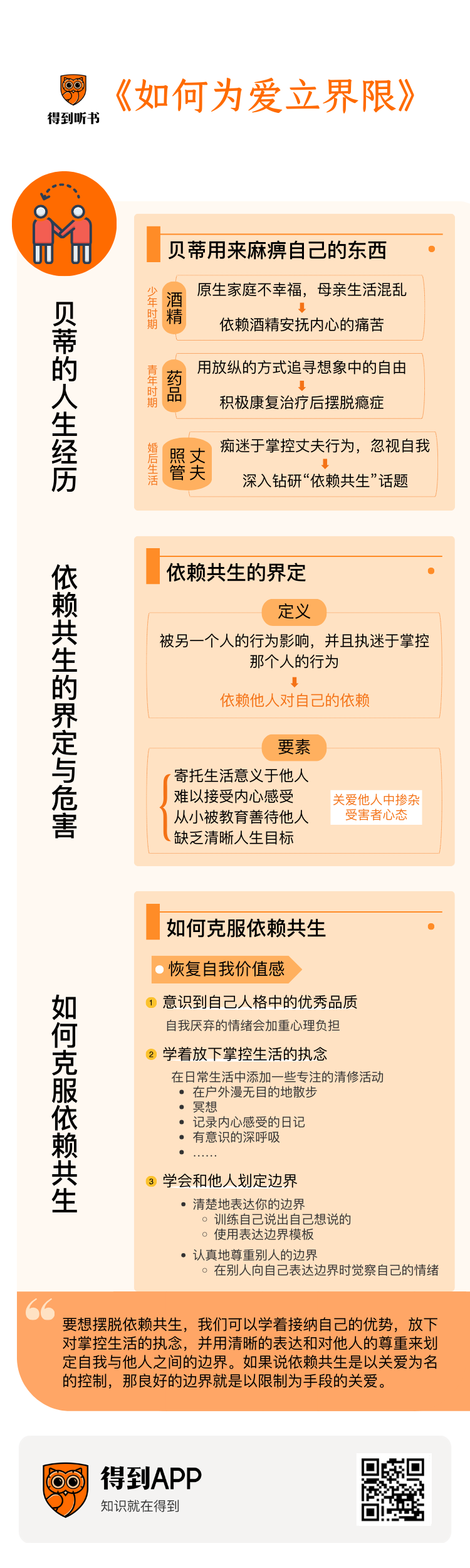

今天的这本《如何为爱立界限》就是在讨论依赖共生的问题,带我们认识依赖共生的表现,理解依赖共生的危害,再借助科学的方法摆脱依赖共生。要进入这个话题,我们先得从作者的故事说起。这本书的作者梅洛迪·贝蒂正是“依赖共生”这个概念的主要发明者。她并非科班出身的心理学家,却对这个重要的心理学概念作出了突出的理论贡献。她不是在可控的实验环境下研究这个概念的,而是用自己的人生深刻地体验了这个概念。

接下来,我们就来讲讲她的故事。

梅洛迪·贝蒂,1948年生在美国的明尼苏达州,如今已经七十多岁了。她在38岁那年写出了一本极具影响力的心理自助类书籍,讨论依赖共生的问题,全球销量达到了800万册。她此后的作品也都在继续发展她的理论,而咱们今天读到的这本《如何为爱立界限》是她较为系统的作品里最新的一部,反映了她对依赖共生最成熟的理解。如果你打开她的个人主页,会看到她在过去近四十年里出版的20本书,在首页顶端还有一句大写的说明:“帮助你应对生活扔给你的一切,不管那是什么。”

回顾贝蒂的经历,这句话可以说是对她人生的写照。贝蒂的原生家庭并不幸福。她在书中没有提到她的父亲,而她的母亲过着混乱的生活。贝蒂家的厨房水槽下常年存放着大瓶的烈酒。母亲常和她的历任男友在家中酗酒。从12岁起,贝蒂就偷偷地饮酒,再往瓶中兑水,以免母亲发现。她用酒精来安抚内心的痛苦,到了13岁就染上了严重的酒瘾。

出人意料的是,贝蒂的生活还有另外一面,从小学到中学,她在所有科目上都取得了优异的成绩,毕业时还拿到了优等生的荣誉身份。同学们看不穿这个戴着角质框眼镜的“书呆子”女孩的另一面,只觉得她的个性木讷古怪,也不和她来往。贝蒂就这样度过了艰难又孤独的童年。

从18岁起,贝蒂的人生进入了新的阶段。那是美国的1960年代。尽管从小就梦想着成为一个作家,但贝蒂还是没去上大学,而是和身边的同龄人们开始了一种更加混乱的生活。在“爱”“和平”“摇滚”的幌子下,美国的年轻人用放纵的方式追寻着他们想象中的自由。贝蒂不再饮酒,却染上了药瘾。那时的她对世界满怀苦痛的憎恨,在她看来,既然像她母亲那样本该爱她的人却忽视了她、伤害了她,那她就更有理由为所欲为了。

直到24岁那年,贝蒂被送上了当地的法庭,法官勒令她进入医院,开始强制戒瘾。作为反面案例的典型,贝蒂被印在了反麻醉药品的海报上。她的身体和精神状况都糟到了极点,但奇妙的是,也正是在这时,她迎来了人生的转机。戒瘾期间的某一天,贝蒂躺在医院的草坪上长久地望着天空,直到眼底被天光照得疲劳了,世界变成了淡紫色。贝蒂沉醉于眼前的景象,前所未有地感到世界是美好的。她突然意识到,假如自己把做错事的一半精力拿来做正确的事,就没有什么是她做不到的。从那以后,她以极大的热情投入到康复治疗当中。

贝蒂或许是叛逆的,但她很聪明,也很有毅力。经过8个月的治疗,她终于彻底摆脱了困扰她十多年的瘾症。接下来,她进入治疗中心工作,帮助其他的成瘾者走出困境。在工作期间,她结识了一位高大英俊的同事,两个人在两年后结婚。又过了三年,他们有了一双子女。这时的贝蒂拥有了小时候梦想的一切:一个真正的家庭,以及一份有意义的事业。

听到这里,你可能觉得贝蒂终于走上了正轨,往后的日子也该苦尽甘来了。但贝蒂的人生似乎注定要比常人的更加坎坷一些。几年来,贝蒂一直隐隐感到自己的婚姻有些问题。由于原生家庭的影响,她并不了解正常的婚姻该是什么样子,每当她觉得有什么不对劲,总会先从自己身上找原因。终于有一天,她从卫生间的水箱里找出一瓶伏特加,原来她的丈夫多年来一直在瞒着她偷偷酗酒,渐渐变得神志不清,情绪也不稳定了。贝蒂深受打击,但她还是鼓起勇气开始帮丈夫戒酒。这成了她接下来几年的生活里最大的麻烦。

由于童年的创伤,贝蒂对婚姻和家庭极为珍视,再加上她曾经也对酒精和药物上过瘾,既明白其中的危害,又有成功戒瘾的经验,因此在帮丈夫戒酒这件事上,她投入了十二分的心力。可是日子一天天过去,丈夫的情况却并没有好转。贝蒂的焦虑感逐渐积累起来,她的人生再度陷入了困境,只是这一次,她似乎不再能靠自己的意志力突出重围,而是把赌注完全押在了一个不怎么可靠的队友身上。她想起自己在治疗中心见过的那些成瘾者的妻子,她们眼睁睁地看着伴侣毁掉自己的生活,却无能为力。而此时此刻,贝蒂感到自己正在成为她们中的一员。绝望之下,她在家中扮演起一个严厉的警察的角色,一刻不停地监督丈夫,责备丈夫。可是这些做法并没有带来转机,只是让她的婚姻生活变得更加紧张了。

这样的日子又过了几年,贝蒂走到了崩溃的边缘。她再次坐在了成瘾者互助会的椅子上,只是这一次,她的身份不再是成瘾者,而是成瘾者的家属。最初贝蒂对参加这样的活动极为抵触,她搞不懂凭什么犯错的明明是丈夫,自己却要来接受救助。但当她听到其他成瘾者的故事时,一种久违的感受击中了她。她流下了眼泪,并为此感到意外。很久以来,她几乎已经完全忘记了悲伤是种怎样的感受,当她再度哭泣时,她意识到自己和其他的成瘾者一样,也用一种类似于酒精和药品的东西麻痹了自己,而这种东西居然是她对丈夫的爱和责任。多年来,她将照管丈夫作为自己生活的重心,似乎丈夫的酗酒问题是决定她生活幸福与否的唯一变量。她因此痴迷于掌控丈夫的行为,承担起丈夫监护人的角色,以至于完全忽视了自我。直到在互助会上感到情绪汹涌而来,她才好像从一个执迷于他人的梦境中苏醒过来,重新看见了自己。这种吞噬人心灵的幻梦,就是贝蒂所说的“依赖共生”。

在此后的人生中,贝蒂将依赖共生作为自己深入钻研的核心课题。她摆脱了那段耗尽她心力的婚姻,和丈夫离了婚,独力抚养一对子女。几年后,她写出了那本改变她人生的畅销书,书名叫《放手》,或者译为《不再依赖共生》。数百万册的销量支撑她和家人过上了富足的生活,也让她开启了独立作家和演讲者的生涯。尽管如此,贝蒂此后的人生也远不是一帆风顺的。她经历了几段婚姻的破裂、几场大病,以及儿子的夭折。在颠簸的人生路上,她也曾一再陷入依赖共生者的角色,执迷于照管他人,直到精疲力竭才学会放手。好在这些经历也让她对依赖共生的理解不断深入,她将自己的心得通过写作分享给大众,这成了她毕生的事业,也给许多陷入困境的人提供了值得参考的经验。

接下来,我们就来了解一下贝蒂关于依赖共生的思考。

在前面的内容里,我们大致了解了依赖共生这种心理现象,但怎样的行为才算是依赖共生,却还需要进一步的界定。

贝蒂的书出版后,在欧美社会引起了不小的反响。很多读者写信给她,或是当面向她咨询,自己的某些行为算不算是患上了依赖共生。贝蒂的一个朋友就曾向她提问,说自己很喜欢当丈夫和父亲的感觉,这是不是意味着他是个依赖共生者呢?贝蒂笑了笑说,不,你只是个喜欢家庭生活的好人而已。

在听书的开头,我们提到了依赖共生最基本的定义,它指的是“被另一个人的行为影响,并且执迷于掌控那个人的行为”。但贝蒂提醒我们,比起表面的行为,真正让一个人陷入依赖共生的是行为背后的动机。所谓的依赖共生,其实就是依赖他人对自己的依赖。依赖共生者在自己的生活里看不到意义,他们只能通过照管他人,通过让他人依附于自己,才能感到自己也是被需要的,从而获得生活下去的理由。换句话说,依赖共生的首要前提是内心的空虚,而依赖共生者又会在执迷于他人的同时,进一步放弃自己的生活,从而加剧空虚感,形成恶性循环。

贝蒂的书里有个比较典型的例子,一位女士告诉贝蒂,自己已经和前男友分手几年了,却还总是忍不住联系他,想方设法关注着他的一举一动。她知道这么做不对,也并不想和那个抛弃了她的人死灰复燃,但她感到自己生命里的一部分和那个人永久地绑定在一起,再也找不回来了。在每一段亲密关系里,她都感到自己是受害的那一方。她很想摆脱受害者的角色,却不知该怎么做。她也回顾了自己的童年,没发现什么创伤的记忆。如今的她有份不错的工作,过着体面的生活,唯一的问题是,她离了亲密关系就不知该怎样生活。她说:“除非在照顾某个人,否则我就不知道自己是谁了。”当别人告诉她也要花点时间关心自己时,她感到很恼火,她觉得自己关爱着身边的每一个人,难道这还不够吗?

按照贝蒂的理论,这位女士的情况体现了依赖共生的几个基本要素。首先是她将生活的意义感过多地寄托在他人身上,以至于当关系破裂后,会感到难以忍受的缺憾。当她和身边那些被她视为重要的人维系着稳定的关系时,她可能会感到生活得很充实。但她却很难意识到,自己时常为了满足他人的需求而压抑内心的感受。的确像这位女士所说的,依赖共生者并不一定像贝蒂那样,是因为严重的童年创伤才导致了自尊感的缺失,也有可能,他们只是从小被教育要善待身边的人,在成长的过程中又没找到清晰的人生目标,于是就渐渐养成了一种为他人而活的模式。但需要注意的是,这种模式和那些主动地为他人慷慨奉献的生活方式不同,它是一种被动的、因为无法接受自身的匮乏而转向他人施加影响的模式。依赖共生者会将自己控制他人的行为解释为对他人的关爱,在得不到相应的回馈时就会落入受害者心态,抱怨对方冷落、抛弃了自己。这样一来,依赖共生者付出的“爱”就成了一条沉重的锁链,事实上是以爱为名的索取。

分析到这一步,我们找到了界定依赖共生的一个关键,热心地关爱他人可不见得是依赖共生的表现,但假如这种关爱里掺入了受害者心态,我们就值得警惕了。在贝蒂自己的例子里,当她竭尽全力照管酗酒的丈夫时,受害者心态就让她逐渐变得尖刻和独断,在她和丈夫的沟通中竖起了难以跨越的隔阂。她越是渴望控制一切,事情就越朝着失控的方向发展。这种情况不只伤害了贝蒂,对解决她丈夫的酗酒问题也无济于事。这是因为,当她无微不至地照管丈夫的生活时,反倒给丈夫提供了逃避责任的空间。既然妻子总是告诉他该怎样做,似乎替他安排好了一切,那他也就无须为自己的所作所为承担后果了。被照管的人不需要长大,照管者却因为被照管者的幼稚而心力交瘁,这就是依赖共生关系里最常见的僵局。

其实想想看,在我们的生活里,这样的关系也并不罕见。它可能出现在父母和孩子之间,当父母竭尽全力地为孩子铺设好未来的道路,孩子却可能停步不前,迟迟不能独立应对生活中的挑战;它也可能出现在爱情里,当亲密关系里的一方沉迷于扮演一个完美的伴侣角色,另一方却越发任性,对关系也越发不加珍视;在友谊中,也可能出现类似的情况。依赖共生最危险的地方在于,它是一种以爱为名的控制,而关系中的双方却很难察觉到它的本质。试图控制他人的一方坚信自己是在付出无私的爱,而另一方却又因为难以回报这种沉重的爱而陷入深深的内疚和失能感。依赖共生就这样在两个人之间造成了相互叠加的精神内耗。

了解了依赖共生的界定和它带来的危害,接下来,我们来说说该怎么克服依赖共生。

在贝蒂早年的经历里,我们看到她曾陷入过两种主要的困境,一种是酒精和药物的瘾症,另一种是她对丈夫的依赖共生。这两种困境看似截然不同,但贝蒂却感到它们在底层是相通的。这是因为它们都是贝蒂在无法面对真实的自我时找到的替代品。由于母亲的忽视,贝蒂从小就是个自我价值感极低的孩子。即便是学校里的优异表现也无法换来母亲的关爱和同学的友谊,她是在孤独和空虚中开始饮酒的。在摆脱瘾症、进入婚姻以后,这种低价值感仍然长期伴随着贝蒂。由于瘾症和青少年时期的放纵,贝蒂总感觉自己的人格是存在缺陷的。每当丈夫表现得不近人情,她也只会怀疑自己是个不合格的妻子。当她发现丈夫的酗酒问题后,他们的婚姻彻底陷入了危机,这是贝蒂难以面对的事实。她害怕一旦失去了家庭,自己就会落回到从前那种阴暗的生活里,这才把依赖共生当成了她的救命稻草。瘾症和依赖共生对贝蒂来说无疑是痛苦的,但它们在底层的共通性却给贝蒂带来了启发。她曾经战胜过瘾症,了解治疗成瘾问题的科学方法,那面对依赖共生,她也可以采取类似的思路。

克服成瘾问题的第一步是什么呢?可能跟很多人预想的不同,不是调动强大的意志力,而是先学会自我接纳,再温和地放下掌控局面的执念。饮酒成瘾者常常陷入这样的误区,在清醒的时候,他们痛恨自己酗酒的行为,下定决心要戒除酒瘾,可是自我厌弃的情绪却给他们带来了更加沉重的心理负担,最终,他们又不得不借助酒精来逃避内心的痛苦。在戒瘾的最初阶段,越是用力,就越是使不上力。那正确的做法是什么呢?一种被广泛认为有效的方法,是在一群不会对你的行为横加评判的人面前,通常,也就是在一群患有同样瘾症的人面前,坦然地承认自己是个酗酒者。这也就是人们在戒酒互助会上常用的方法。

那么要想摆脱依赖共生这种特殊的瘾症,第一步也是要学着自我接纳。贝蒂在书中提醒依赖共生者,虽说依赖共生是有害的,但在长期照管他人的过程中,他们的人格也得到了锤炼,在很多方面比常人更加强大。依赖共生者就像是一个步履蹒跚的旅人,肩上扛着沉重的包袱,却没意识到他们的包袱里装满了财宝。依赖共生者通常具备超强的抗压能力,在面对艰难的长期挑战时不会轻言放弃。他们对待关系的态度也更加郑重,对伴侣忠贞不渝,对孩子认真负责,在工作中也更能信守承诺,将任务进行到底。他们会执迷不悟,但也会坚持不懈,正是这种韧性让他们痴迷于他人,但当他们认清自我时,韧性就会成为他们强大的天赋。

意识到自己人格中的优秀品质,这是依赖共生者恢复自我价值感的第一步。接下来,他们还要学着放下掌控生活的执念。在经历了诸多人生的变故之后,贝蒂认为“掌控”本身就是一种误导人心的错觉。当我们通过掌控者的眼光审视生活时,万事万物都难以符合我们内心的理想标准。我们会忍不住对周遭的世界强加干预,却在这个过程中忘记了向内体察真实的自我。贝蒂在书里有句话说得很巧妙,她说:“我们不是来掌控生活的,而是来生活的。”当我们回归内心的体验,就会渐渐放下掌控的执念。

那具体该怎么做呢?贝蒂在书中分享了一些实用的方法。在她看来,尝试回归内心的人可以学着像个小和尚那样,在日常生活中添加一些专注的清修活动。比如,给自己设定一段规律的空闲时间,来到户外,漫无目的地随处走走,在散步的过程中专注地观察身边的事物,每当发觉自己还想着烦心的琐事,就轻轻地把它们推开,不必抵抗,也不要自责。类似的练习方法还有很多,例如冥想、记录内心感受的日记,和有意识的深呼吸,都能达到类似的效果。这些活动的本质都是在帮你捡起那些你曾经极力逃避的感受。就像贝蒂终于在互助会上重新感到了悲伤,和遗失的感受重建连接,也就是疗愈的开始。

刚才我们说的是克服依赖共生的基础,也就是接纳自己,并和自己重建关系。接下来,我们还得学会和他人划定边界,也就是书名里所说的“为爱立界限”。依赖共生者之所以会给自己和他人带来困扰,主要就是因为他们模糊了自我和他人之间的边界,主动承担了许多本应由他人来承担的责任,而当他们依赖共生的对象习惯了这种过度的照管,还有可能反过来对依赖共生者提出更多超越边界的要求,这就让双方的关系变得更加纠缠不清了。

在贝蒂看来,划定边界的方法包含两个方面,一是清楚地表达你的边界,二是认真地尊重别人的边界。这两件事对于依赖共生者来说都是需要练习的。

首先是清楚的自我表达。依赖共生者会将生活的意义感寄托在他人身上,这导致他们的表达常常带有取悦他人的倾向。要学着划定边界,他们首先需要训练自己说出自己想说的,而不是对方想听的。当然,一开始,他们可能很难按照自己的想法组织出一套清晰的表达,针对这种情况,贝蒂在书中分享了一套表达边界的模板,可以作为参考。贝蒂建议,一套完整的表达应该包含这样一些内容:如果对方继续用当前的方式对待你,你会怎么做;在你生活的空间里,对方可以做什么,不能做什么;你会为了对方把一件事做到什么程度,而当达到这个程度后就不会继续负责;你能容忍哪些行为,不能容忍哪些行为;当对方不尊重你的边界时,你会怎么做。如果你需要组织一套划定边界的表述,那你不妨试着回答一遍这个模板中提到的问题,也可以找张纸写下来,方便理清自己的思路。

需要注意的是,划定边界可不是简单的“放狠话”,重要的不是口头表达,而是表达之后的行动。一套划定边界的表述本身也是对自己和他人的一项承诺。如果你关于边界的某一条表述不是你能够付诸实践的,那它就不能形成一道坚固的边界。因此,划定边界关注的不是他人的行为,而是你自己的行动。在你向他人表明你的边界后,一定会遇到试探边界的行为。这时候,只有说到做到,才能防止边界被进一步侵入。

划定边界也不是自说自话,一个自我边界清晰的人也必须懂得尊重别人的边界。这对于一个渴望影响他人行为的依赖共生者来说,也是件难事。要想做到这一点,我们需要在别人向我们表达边界时觉察自己的情绪。当我们遭到一个人的拒绝时,会有怎样的反应呢?假如情绪很强烈,那我们很可能不是在询问他人,而是在向对方提出要求,甚至是命令,这才把对方合理的拒绝当成了违抗。要克服这种心态,我们可以试着在别人向我们划定边界时这样回应:“谢谢你告诉我你的边界在哪儿,我会尽量尊重它。”即便对方的表达让你感到失望,推开了你们之间的距离,也要尽量避免在情绪激动时做出反应。你可以先平静地结束对话,在仔细思考你们的关系之后再决定是否要向对方发起进一步的讨论。一段健康的关系始终是建立在两个独立且互相尊重的个体之间的。我们不能执意扭转对方的意愿,只有这样,才能避免关爱被扭曲为控制。

好,到这里,这本《如何为爱立界限》的精华内容,我就为你介绍完了。我们来简单地做个总结:

《如何为爱立界限》是作家梅洛迪·贝蒂讨论依赖共生问题的代表作之一。贝蒂出生在20世纪中期的美国,由于原生家庭的不幸和青少年时代的自我放逐,她染上过严重的酒瘾和药瘾,在成功戒瘾后又执迷于帮助丈夫戒酒,以至于丧失了自己的生活。在对自己前半生的经历进行审视后,贝蒂提出了“依赖共生”这个重要的心理学概念。依赖共生是一种痴迷于掌控他人行为的心理机制,这种心理的本质是自我价值感的缺失。依赖共生者只有在照管他人时才能感到自己是被需要的,从而获得生活的意义感。虽然这种心理常表现为对他人的善意和关爱,但是由于缺乏边界感,依赖共生者常会给自己和他人造成沉重的负担。要想摆脱依赖共生,我们可以学着接纳自己的优势,放下对掌控生活的执念,并用清晰的表达和对他人的尊重来划定自我与他人之间的边界。如果说依赖共生是以关爱为名的控制,那良好的边界就是以限制为手段的关爱。

希望这本书能在人际关系上给你带来启发。

以上就是本期听书的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。在得到电子书,你就可以找到这本书的完整电子版,欢迎你阅读原书。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.依赖共生是一种痴迷于掌控他人行为的心理机制,这种心理的本质是自我价值感的缺失。

2.由于缺乏边界感,依赖共生者常会给自己和他人造成沉重的情绪负担。

3.要想摆脱依赖共生,我们可以学着发现和接纳自己的优势,放下对掌控生活的执念,并用清晰的表达和对他人的尊重来划定自我与他人之间的边界。