《大脑传》 裴鹏程解读

《大脑传》| 裴鹏程解读

你好,欢迎每天听本书。今天为你介绍的是《大脑传》。这本书主要讲了,从古至今人们如何研究大脑、认识大脑、运用大脑。

大脑是人体最神秘的器官,几千年来始终是研究者们最痴迷的话题。因为认识大脑,不仅是在认识人类这个物种本身,也是我们改变人类未来的突破口。2023年出现了两个爆炸性的技术突破。第一个突破来自与脑科学密切相关的人工智能领域,尤其是OpenAI公司开发出的ChatGPT。2023年也被称作是AI元年。AI好像开窍了,开始加快脚步接近人类的思维能力。第二个突破是,2023年年末马斯克的脑机接口公司Neuralink首次将脑机接口植入了人体。Neuralink招募了一群志愿者,他们都是22岁以上,都因为渐冻症而导致四肢瘫痪,而且治疗一年以上未见好转。Neuralink初步目标是让他们能够通过意念操作鼠标和键盘。截止到2024年报道显示,移植者恢复良好。马斯克说,这个技术后续的发展,是在人工智能超过人类之前,先一步让人类通过脑机接口来获得增强,这是对人类的一次能力升级。

我们似乎已经站在了新一代科技革命的节点上,而这次科技革命,与脑科学研究密不可分。但是,如果拉长时间维度,系统了解脑科学的发展历程就会发现,我们目前对于大脑的认识,还远远不够。比如说,要想更好地了解AI与人脑之间的距离,或是进一步拓宽大脑的边界借助最新科技让瘫痪者重新站起来,我们必须对大脑的构造和功能,有一个相对全面的了解。遗憾的是,这点科学家一直在探索,但距离实现还有很长的路。

试着做个类比,早在十几年前,科学家们就试图通过电子显微镜来构建出大脑的连接模式。结果用了5年时间,才将小鼠大脑中0.013立方毫米的区域搞明白。如果说我们大脑神经元之间的连接,像是一座大城市里的千千万万条大街小巷。剖析大脑的整个工程,就是要搞清楚这座城市里每个建筑有多少住户、每个住户跟哪些住户经常交往、每个建筑物都是什么用途等一系列问题。将小鼠的大脑和人类社会的大城市做个对比,上海有2500万人口,小鼠大脑中的神经元多达7000万个,接近3倍,目前最全面的小鼠神经元连接图谱,科学家仅仅重建了不到2000个小鼠神经元的连接。而人类大脑中的神经元有近1000亿个,相当于小鼠大脑神经元总数的1400多倍。这就相当于一群科学家去一个陌生的大城市里探险,在经过多年的努力后,也只搞清楚了一两个建筑里的住户情况。

这么看来,今天的我们,一方面要面对高新科技,尤其是人工智能的不断冲击;而另一边,我们对于自己的最为关键的器官——大脑的认识,又是前路漫漫。无论你是否从事科学研究,目前这个时间节点,都是你了解脑科学历史与现状的最佳时机。了解科学历史,能够让我们看清现在的知识来自何处,我们正处在什么样的位置;未来的科技发展指向何方,也许我们并不能做出精确的预测,但了解过往,能让我们更加从容、理性地看待今天的技术变革。

这本《大脑传》,就为我们提供了一个了解脑科学历史与现状的窗口。它的作者是动物学、神经科学领域的专家马修·科布教授。科布教授目前任职于英国曼彻斯特大学,出版过多部科学史题材的作品,不但逻辑严谨,考证翔实,同时很懂得怎么吸引读者读下去。今天这本《大脑传》是目前中文界引入的第一部通俗脑科学全史,并获得了第十八届“文津图书奖”。

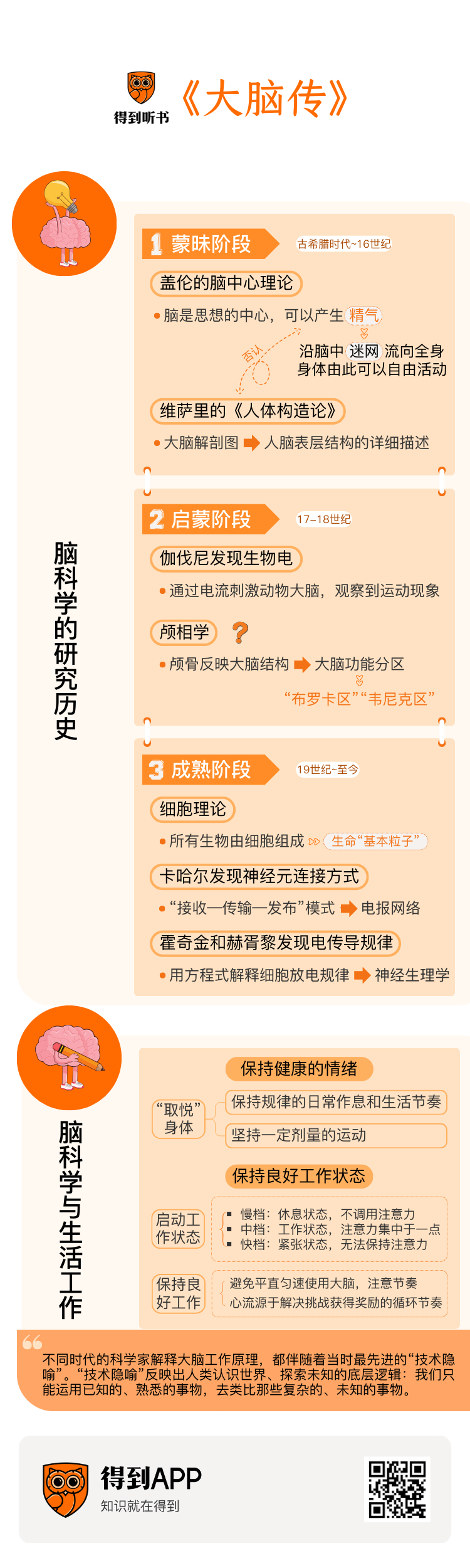

接下来,我们分两大部分了解这本书的主要内容。第一部分,我们来回顾一下脑科学研究的发展历史,看看历代科学家,怎么一步步揭开大脑的神秘面纱;他们当初的研究成果怎么转变为我们今天的常识;第二部分,我们看最新的脑科学研究成果,在我们关心的情绪、性格、工作效率等方面,给出了什么解释与建议。

首先一起看看,人类对脑科学的研究如何一路走来。

说到科学研究,我们都听过这样一个观点:“科学的进步、人类认知水平的提高,是螺旋式上升的过程。这个上升过程,总是受到时代和社会环境的制约。”这么说当然没问题,但有点抽象。具体来说,其实绝大多数科学研究,都遵循着一条清晰的线索,这条线索叫“技术隐喻”。

“技术隐喻”简单说就是打比方。用一个我们已经熟悉的技术,去类比还没有完全了解的事物。就拿我们人类的大脑来说,不同的时代,大脑被赋予不同技术隐喻,比如:把大脑看作液压动力装置、看作有发条的机器、看作电报网络系统等等,然后沿着这个假设再去论证并深入研究。

但是请注意,我们的大脑不是机器,它不是被人设计出来的,而是演化了5亿多年的器官。这么说来,技术隐喻似乎并不那么“科学”,但这却是绝大多数科学研究所依赖的路径。科学离不开隐喻,每一次技术隐喻,都会加深我们对科学的认识,不过,也正是因为这些隐喻,限制了我们思考的内容和方式。下面,我们就来具体看看,每一次的“技术隐喻”下,都诞生了对大脑怎样的新认识。

脑科学研究的第一个阶段,可以被称为是“蒙昧阶段”,从古希腊时期,一直延续到了16世纪。在过去很长一段时间里,研究者们都无法通过直接观察,来了解人体器官。比如,古希腊的亚里士多德就认为,心脏才是产生感觉与情绪的器官。世界各地,包括我们中国的古代先贤们也一度这样认为,所以我们才会有“伤心”“心碎”这样的词语,用来描述情绪。这样的观念的确符合我们的日常体会。紧张或者激动的时候,我们的心脏跳得比平时要快很多;而放松的时候,你几乎感觉不到心脏的跳动。这是日常经验带来的认识。

而大脑第一次得到关注,也是大脑研究的第一个“技术隐喻”,来自古罗马时期的一位医学家——盖伦的理论。盖伦曾经做过4年罗马角斗士的医生,通过对这些角斗士的治疗,他对人体有了更多的了解。他还将解剖学和演讲结合在一起,发明了一种“演讲评论法”,可以说是最原始的现场直播。他会在公共场合,一边向观众讲解他的观点,一边在动物身上做解剖演示。盖伦最杰出的现场演示,就是与支持“心脏中心观”的人,进行正面交锋。

演示的画面,可以说是相当残忍了,但在那个时候,算是走在了科学的前沿。相传,为了证明大脑的重要性,他将一只猪绑在地上,口鼻被紧紧捂住。他同时打开了猪的肚子和颅骨,把心脏和大脑露出来。盖伦让他的反对者挤压猪的心脏,阻止心脏跳动。结果发现心脏暂停跳动,这只可怜的猪仍然能够继续发出沉闷的叫声。这表明心脏的活动对猪发出声音来说可能不是必要的。而当盖伦按住猪的大脑时,猪立刻就失去了尖叫,暂时没有了知觉。这时再把手拿开,这只猪便逐渐恢复意识,可以再次运动。对于当时的观众来说,这不但像是一场智力辩论,更像是一场魔术表演。

由此,盖伦的脑中心理论就建立起来了,这也是第一次关于大脑研究的“技术隐喻”。但想要解释大脑是如何工作的,这可不是件容易的事。毕竟是古罗马时期,盖伦使用了那个时期很玄乎的一个隐喻:精气。他认为,脑是思想的中心,可以产生一种特殊的气体,也就是所谓的“精气”。在大脑受伤时,这种精气就会泄漏,导致人丧失意识;而当精气积累到足够多时,意识就会恢复。大脑产生的精气,会沿着脑中的“迷网”流向全身,我们的身体由此可以自由活动。当然,“迷网”具体是什么,可能盖伦本人也解释不清。

现在回顾盖伦的这个理论,会发现其中很多荒谬的地方。但是它已经具备了早期的科学雏形。但随着罗马帝国的衰亡,所谓“黑暗中世纪”到来,开放的学术环境逐渐崩溃,脑科学的研究一直沉寂了接近1000年,直到15世纪欧洲迎来了文艺复兴和科学革命,脑科学的研究才重新得以展开。

1543年,两部影响深远的科学巨著出版了。一部是哥白尼的《天体运行论》,提出了著名的“日心说”;而另一部则是安德烈·维萨里的医学巨著《人体构造论》。这本书一共7册,篇幅超过700页,可以说将知识与美学结合在一起,为读者呈现了有史以来,最精确的人体解剖的详细描述。维萨里充分利用了当时新兴的印刷技术,在书中插入了200多幅木刻版画。《人体构造论》的最后一册,就是关于大脑研究的,有11幅打开人类颅骨后的大脑解剖图。这又是一次进步。

这次进步在于,维萨里通过对人脑的仔细观察,否定了盖伦的“精气”观点。因为他在人脑中,既没有发现“迷网”,也没有所谓的“精气”流动。虽然维萨里也想不明白大脑是如何工作的,但至少让我们清楚地看到,人脑的表层结构,究竟是怎样的样子。

从盖伦到维萨里,可以被称作是脑科学研究的“蒙昧阶段”。这个阶段缺乏严谨的科学实证研究,唯一也是相当重要的贡献是:提出了思想和运动起源于脑,而不是心脏。

时间来到18世纪,脑科学的研究随之进入了所谓的“启蒙时代”。自然界中的一种力量,也就是电的发现,开始逐渐揭开了大脑工作原理的神秘面纱。意大利科学家伽伐尼,率先揭示了生物体中电的神奇力量。伽伐尼尝试用微弱的电流刺激动物的大脑。他观察到,大脑被电流刺激后,动物的四肢竟然也会发生运动。伽伐尼认为,神经里可能是有某种内生的电,这种电是由大脑皮层产生的,然后从血液中分离出来,进入神经,再由神经流经全身。这是基于当时最新科学发现——“电流”的技术隐喻。

除此之外,启蒙时代还有一个著名的理论——颅相学。就像有人看面相一样,启蒙时代一些学者认为包裹大脑的颅骨也有相。颅相学的主要观点是:既然大脑是控制行为甚至影响性格和智力的重要器官,那大脑的结构必定会反映在包裹大脑的头骨上。所以,如果想知道一个人的性格或者是智力,摸摸他的脑袋也许就能明白了。

当然,这种理论在现在看来非常荒谬。但颅相学的观点无意间带出了一个延续至今的脑科学问题:大脑的不同功能,是否由特定区域来实现。1856年,法国医生布罗卡治疗了一系列语言功能存在障碍的病人。他发现,一旦大脑左半球的前侧受损,就会得失语症,病人说不出话来。后来,另一名医生韦尼克也发现,如果大脑左半球的后侧某区域受损,病人倒是可以听到别人的话,但他们并不能理解话的内容。他们也可以说出流利的句子,但句子的意义却是混乱的。由此大脑中的这两个区域,被认为是专门负责语言处理的功能区,它们分别被称为“布罗卡区”和“韦尼克区”。

从今天的视角来看,对于大脑功能分区的研究,大多数都是通过观察脑部受损的患者得到的。研究者们通过病人某种能力的缺失,来判断大脑结构的功能分区。大体上,人脑结构和功能,存在一定的对应关系,但并不是绝对的。思维过程往往需要这些功能的复杂综合运用。

在启蒙时代的脑科学研究里,科学家们建立起生物电、功能分区这些关于大脑的基本知识框架。这些观念也一直影响着今天我们的一些认识。

刚才我们讲到的算是脑科学的起步发展阶段,脑科学研究走向成熟的阶段,是19世纪末到今天,这一百多年的事情。脑科学开始成为一门独立的科学。

19世纪最伟大的一项科学成是细胞理论:科学家们通过显微镜技术观察研究得知,所有生物都由细胞组成,细胞就是生命的“基本粒子”。

到20世纪初,来自西班牙的神经解剖学家卡哈尔,在前人的基础上对鸟类、鱼类等动物的大脑进行染色。他惊喜地发现,大脑里的每个细胞都是独立存在的,彼此间却又有着复杂联系。为了进一步解释自己的理论,卡哈尔使用了又一个技术性隐喻——“电报网络”。他发现,细胞外围是一种叫作“树突”的物质,这些树突就像是电报中的“传输点”,而电报的具体内容,则通过神经纤维中的电流传播。

虽然卡哈尔强调神经元的连接方式,跟“电报系统”的工作方式有点像,都是“接收——传输——发布”的模式,但他自己也承认,电报并不是研究大脑工作机制的一个好模型。比如,对于“生物电如何在大脑细胞中产生并传输信号”这个问题,卡哈尔无法找到更加高级的技术隐喻。

要回答这个问题,对当时的人来说,难度非常大了。生物电本身非常微弱,必须用精密的仪器才能检测到。再加上哺乳类动物的大脑,被包裹在坚硬的头骨内。想要对神经元之间的电流进行记录,就必须先通过脑外科手术去除头骨。然后,纤细的电极还需要充分接触到很细的神经纤维。这在20世纪是很难完成的操作。

不过,英国有两位科学家霍奇金和赫胥黎,他们另辟蹊径,巧妙地使用一种乌贼,发现了电传导的规律。选用这种乌贼作为研究对象,可以让电极轻松地接触到神经纤维,从而进行记录。在仔细测量之后,两位科学家发现,细胞放电的规律可以用一个简洁优美的方程式来解释。这个方程式解释了神经元放电的基本规律。也就是从这个研究开始,神经生理学成为一门新兴的学科。

到此为止,有关大脑研究的关键节点,基本上都说到了。你可能觉得过去的研究在今天来说远不算什么,但人类通过千百年的摸索尝试,总算是达成一些关于大脑的共识:第一,我们了解了大脑的基本结构,大脑还有不同的功能分区;第二,大脑是由细胞组成的,细胞和细胞之间,或者说神经元之间,是相互连接的;第三,大脑神经元之间的相互连接通过生物电进行传导。

如果把人类探索大脑比作是一群原始先民寻找自己的家园,那刚才提到的这三点共识,就是找到了定居点,并打下地基,尽管房屋还没有建起来,但人们从此将不再手足无措,接下来要干什么,是清晰的、坚定的。

进入21世纪,脑科学研究的下一步,就是要开启探索大脑深层奥秘的攻坚战了。换句话,我们将在不断更新换代的新型计算机的加持下,持续探索人类具有的高级认知功能,像记忆、情绪、意识这些问题背后的原理,并且试着借助这些原理规律,指导我们的生活和工作。

先来看看脑科学对情绪的研究。很多人认为,一个人的情绪表现是行为层面的,我们能靠主观意识来控制和调节自己的情绪。其实,情绪的背后,都是具体的生理指标在起作用。现代心理学和脑科学研究的一个方向,就是从生理层面,寻找影响我们日常行为的因素。

研究者们发现,大脑中的前额叶,会与皮层下面的某些区域互动,从而调控皮层下脑区的活跃程度。这个脑区的活跃程度,很大程度上决定了我们的情绪反应。当然了,我们人类的脑额叶皮质比起其他灵长类生物,是最先进的。所以,我们能够做到情绪调控,就算受到各种刺激,也会让脑区的活跃程度恢复到原来的状态。

一个人在健康状态下,调节情绪没有太大问题。但如果持续处于高度紧张、压力过大状态,我们的大脑额叶活动力量就会减弱,对于一些脑区的调控开始变得不那么顺畅。在这种情况下,所谓的情绪控制就不起作用了。这就造成了我们平时所说的“抑郁症”。一旦患有抑郁症,病人就会一直处于一种稳定的低落状态。此外,如果我们的头部受到外力伤害,影响到了某些功能区域,也有可能从此就伴随着持续的悲伤情绪。比如,那些脑桥受伤的病人在恢复后,同样出现了抑郁症的表现。研究者们进一步发现,我们的脑桥与杏仁核的连接强度,和抑郁的症状存在非常密切的关系。一个人脑桥与杏仁核的连接强度越高,他的抑郁症状就越强。

你看,现代脑科学对于人类情绪的最大的帮助是,给出了生理层面上的一些客观标准。在此之前,医生想要了解一个人的心理健康,只能从他的行为表现中做出判断。比如有研究者提到,一位额叶受伤的病人,虽然外表看起来没有什么问题,但因为额叶功能受损,所以没有办法持续地专注工作。而他的家人,不懂得脑科学的知识,就不太能理解他的行为,以为他懒惰,整天躲在家里逃避责任。但是有了这些生理指标,就可以非常直观地看出,他的问题到底出在哪里。他并不是懒惰,而是大脑健康出现了状况。

那么,从脑科学的角度出发,我们在日常生活中,可以做些什么,来让自己尽量保持情绪的健康,尽可能避免抑郁呢?一个很重要的理念是:我们要取悦自己的身体。这里说的“取悦”身体,不是放纵欲望,而是要让身体始终处于一种舒适状态。具体说,有两件事我们可以坚持。第一件事是保持规律的日常作息和生活节奏,让我们的身体始终处于一个安全且舒适的状态。第二件事,是坚持运动。一定量的锻炼活动不仅可以减轻焦虑、紧张、抑郁、困惑等负面情绪,还能重塑与情绪相关的大脑结构和功能活动。运动干预,对焦虑、抑郁症等情绪问题的改善效果,甚至可以与心理治疗相媲美。

个性方面也是如此。最近MBTI、九型人格等性格理论非常流行,我们通过填写一些问卷,来测试自己的个性,试图进一步了解自己和他人。而从脑科学的角度出发,不同性格的背后,其实也是大脑的活动在起作用。我们的大脑生理指标,决定了我们的行为,而这些行为长期固定下来形成一种模式,这就是我们常说的“性格”。

比如我们经常提到的“前额叶皮质”。这个部位在大脑的前额,是哺乳动物演化过程中出现最晚的脑区,也是一个人发育最晚的脑区,直到二十多岁才会成熟。前额叶皮质的主要作用,是负责“理性判断”。如果一个人的前额叶皮质发育不是那么完全,或者是受过外力创伤,就会不受控制地想要自我表现、表达欲望,甚至是具有一定的攻击性。有调查显示,那些因为暴力犯罪而入狱的人中,有相当大比例的人头部受过创伤。此外,童年受到过虐待的人,整个前脑功能区都容易比人更小,前额叶皮质也会受到影响。

而对于大脑额叶皮质的研究,对我们的日常生活启示是,不要在疲惫或者情绪低落的时候做决策。这是因为,这个时候的大脑,需要从血液从中消耗大量的葡萄糖和氧气,而前额叶皮质的能量供应会明显不足。这个时候,我们更容易冲动和不受控制。所以,当你一旦察觉到自己的情绪不对,或者身心疲惫的时候,最好什么都不要思考,去运动一会儿,或者小睡一会儿。等你的前额叶皮质重新获得能量,你才能重新恢复稳定的理性。

这些年,脑科学研究成果在以越来越快的速度出现,不少发现的原理、总结的规律,都能指导我们的生活和工作,让我们更好地使用我们的大脑。

科学作家万维钢老师介绍过一项研究:大脑可以分为慢中快三个挡。慢挡是休息状态,没有聚焦,不调用注意力;中挡是工作状态,注意力集中于一点;快挡是紧张状态,草木皆兵,由于思维被劫持,无法保持注意力。早上醒来,要想从休息状态的慢挡调整为高效工作的中挡,你可以听听快节奏的新闻,冲个热水澡或冷水澡。工作的时候不要躲在家里,要去办公区,除了诱惑更少,一定的背景噪音有助于帮助我们提高注意力。最简便的方式是调整眼神。盯住一个地方看,自然会产生注意力,不管你之前是处在慢挡还是快挡,都能迅速拉入适合工作的中挡。

刚才说的是启动大脑工作状态,正在听书的你,很可能也是一位脑力工作者,我们都需要大脑长期保持良好的工作状态,那么请注意,避免匀速地、平直地使用大脑,而是要注意节奏。

人的睡眠周期大约是90分钟,其实大脑清醒的时候,这个90分钟的周期仍在运转。我们可以将不同强度的工作安排在这个周期内:最难的任务放在前20分钟,接下来的60分钟左右,做一些比较轻松的工作;然后休息10分钟,再进行下一个90分钟周期。困难模式20分钟、简单模式60分钟、休息模式10分钟,请注意这个时间分配。

我们都希望自己进入忘我高效的“心流”状态。心流的关键就在于节奏感。解决一个挑战,大脑会立即给出奖励,让你产生爽感。你才能主动迎接下一个挑战,如此循环的节奏感,就是心流。

所以,要想高效工作,最好的办法就是把一个任务分解成若干个小挑战,每完成一个你立刻收获愉悦感。就像万维钢老师所说:“最好的动力不是来自你的意志力,而是登上每个山头的山顶往下滑的那个愉悦感”。多掌握一点新知识,就多拥有一点掌控感。正是这个奖励让我们持续不断地进步。

好了,这本《大脑传》的主要内容,就为你介绍到这里。最后我们简单总结一下。

通过了解大脑研究的历史,一方面,我们掌握了一些脑科学的基础共识,另一方面,通过了解脑科学的研究史,我们会发现,不同时代的科学家但凡想要对大脑的工作原理进行解释,几乎都在伴随着当时社会上最先进的“技术隐喻”。而“技术隐喻”则反映出我们认识世界、探索未知的一个底层逻辑:我们只能运用已知的、熟悉的事物,去类比那些复杂的、未知的事物。

过去我们总说,科学发展、人类认知水平的进步,主要取决于我们的思考。但更值得重视的,是我们的感官。我们能够看到哪里,我们的思维才会走到哪里。回顾脑科学的研究历史,在16世纪,《人体构造论》让我们第一次看到解剖后的人类大脑;生物电的研究和显微镜的发明,又让人们看到了更加微观的细胞活动;现在的脑科学研究,又能够进一步深入到行为的最底层——基因层面,来探索人类的行为。

不过,这本书的作者科布教授也强调,我们对大脑的理解仍然十分有限。比如前面提到的精神健康问题,从20世纪50年代开始,科学界和医学界将化学方法用于治疗精神疾病。我们斥巨资研发药物,时至今日,这些药物是如何起效的,我们仍然不甚明了。由于成本和风险巨大,许多大型药企已经放弃了针对抑郁症、焦虑等疾病的新药探索。再比如,中国科学院脑科学研究员仇子龙指出,对于大脑深层结构和原理,按照目前的研究范式,也只能是按照“脑区甲的细胞A与脑区乙的细胞B形成连接,一起调节了行为C”这样的套路进行,还没有出现新一代的研究范式革命。对于大脑的研究,未来还有无数个挑战需要解决。

作为普通人,了解大脑研究的历史,能够让我们清楚地知道,我们对于人类这个物种的了解,到了怎样的程度;我们又是以怎样一种思维方式,看待未知问题的。而时刻关注脑科学的前沿成果,也会给我们的生活和健康带来启发。至少我们现在知道,保持作息规律、坚持运动,对于情绪健康的重要性;我们也知道,为了让负责理性思考的前额叶皮质充分发挥作用,请不要在疲惫或情绪低落的时候,做任何重要的决定;利用环境调节大脑的挡位,有节奏地使用大脑,能提高我们的工作效率。

以上,就是这本书的主要内容。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。感兴趣的话,推荐你阅读原书。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.不同时代的科学家解释大脑工作原理,几乎伴随着当时社会上最先进的“技术隐喻”。“技术隐喻”反映出我们认识世界、探索未知的一个底层逻辑:我们只能运用已知的、熟悉的事物,去类比那些复杂的、未知的事物。

2.当下脑科学研究成果对我们的行动建议:保持作息规律、坚持运动,有利于情绪健康;避免疲惫或情绪低落时做重要决定,有助于负责理性思考的前额叶皮质充分发挥作用;利用环境调节大脑的挡位,有节奏地使用大脑,能提高我们的工作效率。