《多动症商业猎人》 张凯解读

《多动症商业猎人》| 张凯解读

关于作者

托姆·哈特曼,美国著名电台主持人、企业家和畅销书作家。他先后创立了七家公司并且成功售出。哈特曼常年研究多动症,写过几本这方面的书籍,他还创办了一个关于多动症的咨询网站,为全球十几个国家的人提供咨询服务。

关于本书

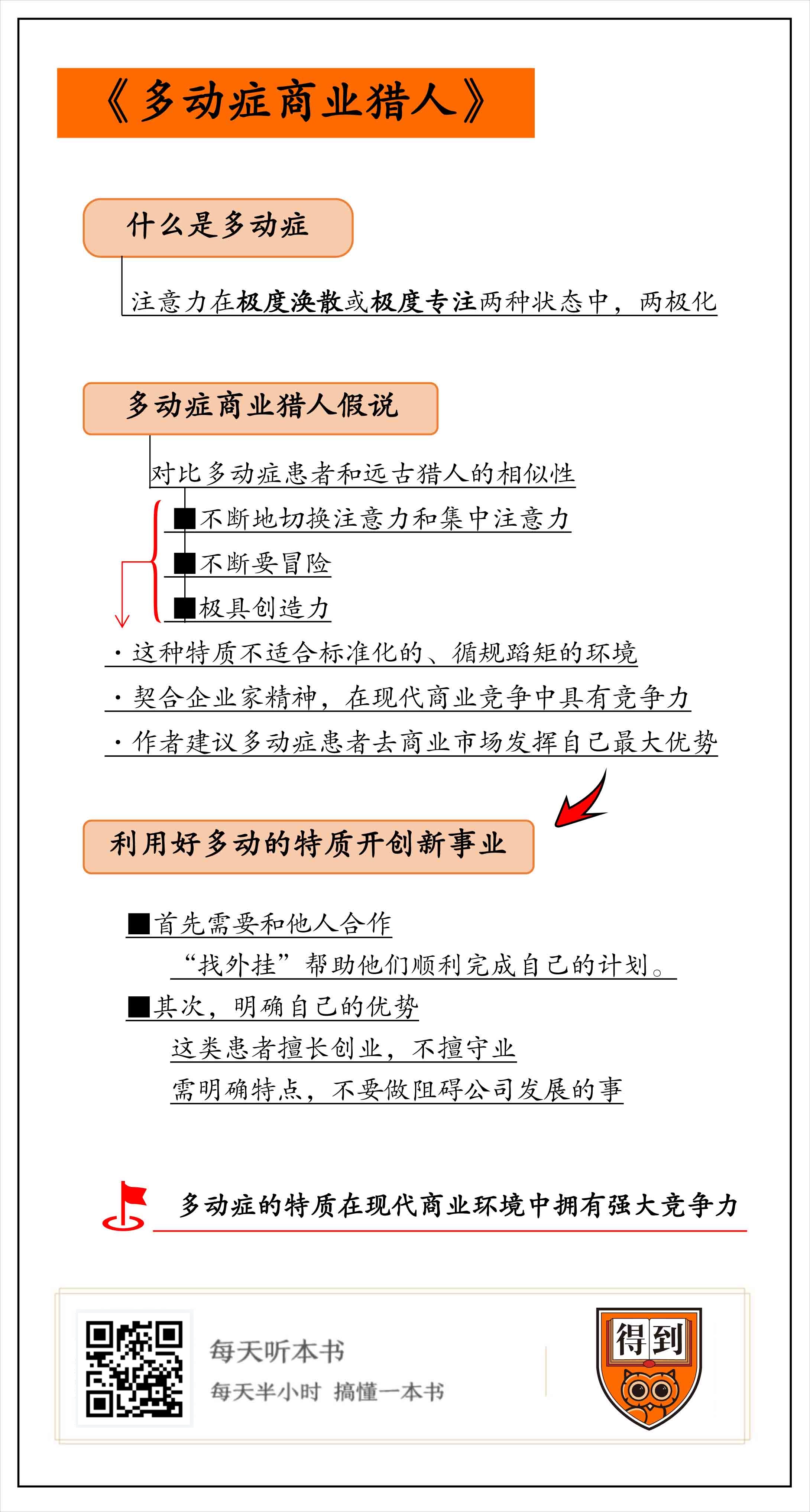

在本书中,哈特曼把多动症和企业家特质相结合提出了一种假说,叫做“多动症猎人假说”,意思是多动症患者携带了远古时代猎人的基因。这个理论没有确凿的生物科学依据,是他通过大量的观察和研究做出的一种推论。虽然在学术方面不够严谨,但是也能为多动症患者提供一种独特的看待自己的角度。

核心内容

第一,什么是多动症,有什么特点。

第二,多动症患者和企业家精神有什么关系。

第三,怎样利用好多动症的特质开创新事业。

你好,欢迎每天听本书。这一期要说的这本书叫做《多动症商业猎人》。多动症你可能听过,是一种儿童常见的心理障碍,但这本书选了一个有意思的角度,患有多动症的成年人可能在其他方面表现都很糟糕,但是在商业上面却有一种独特的天赋,如果利用好这种天赋,不但会给自己带来成就感,还能给整个社会带来福利。为什么会这样呢?这期音频我们就来回答这个问题。

多动症也称为注意力缺陷多动障碍,一般我们会觉得只有孩子才会患有这种病,但其实成年人中也有很多人患有多动症。有一些孩子随着年龄成长会有明显的好转,但是也有一些并没有改善,这就让他们成年后在工作和生活中总是遇到各种各样的困难,比如经常被解雇、变动工作,一不小心就会沦落为社会边缘人士。通常遇到这类人,我们总会觉得他们很难做大事,因为他们总是控制不住自己,但是本书的作者却提出了一种观点,他认为多动症反而具有做大事的潜力。作者认为多动症并不是什么病,而是一种远古时代的猎人特质,这种特质不适合那种标准化的、循规蹈矩的环境,却完美地契合现在所说的企业家精神,具有非凡的创造力,他们的特质在现代的商业竞争环境中拥有强大的竞争力。理解这一点,可以让人们放下对他们的误解,不管对多动症患者本人,还是他们周围的合作者,都有巨大的意义,也能帮助我们从另外一个角度看待企业家精神。

本书的作者叫托姆·哈特曼,是美国的著名电台主持人、企业家和畅销书作家。他先后创立了七家公司并且成功售出。哈特曼常年研究多动症,写过好几本这方面的书籍。自己还创办了一个关于多动症的咨询网站,给全球十几个国家的人提供咨询服务。有趣的是,哈特曼自己就有多动症,但是并没有被这种症状的缺陷影响事业的发展,而是充分发挥这种症状的特长,在家庭和事业上都取得了成功。在这本书中,哈特曼把多动症和企业家相结合,提出了一种假说,叫做“多动症猎人假说”,意思是多动症携带了远古时代猎人的基因。当然,这个理论并没有确凿的生物科学依据,是他通过大量的观察和研究做出的一种推论。不过,虽然在学术方面不够严谨,但是也能为多动症患者提供一种独特的看待自己的角度,帮助他们充分发挥自己的潜力。

那么,什么是多动症?为什么说多动症是一种猎人特质?它的竞争力又来自哪里?下面我分三个部分为你讲述书中的精髓:第一部分,我们说什么是多动症,有什么特点;第二部分,多动症患者和企业家精神有什么关系;第三部分,我们说怎样利用好多动症的特质开创新事业。

先看第一部分,什么是多动症,有什么特点。

一说多动症,我们大多数人的第一反应都是觉得这是个负面的词,有多动症的人总是爱动,一刻都停不下来。但是在心理健康专家看来,爱动不一定有多动症,很有可能就是这个人性格比较外向、热情,就是喜欢动起来。而且,多动症也不一定就是爱动,很有可能一个多动症患者会非常的安静,就是不说话也不玩耍,一坐就是一整天,只不过他的脑子会胡思乱想。

那到底什么是病理学上的多动症呢?它的全名叫注意力缺陷多动障碍,英文缩写是 ADHD,主要表现为注意力的不正常。美国精神病学协会发布的《精神障碍诊断与统计手册》是行业的标准,手册里提到,多动症能导致儿童和成人的神经发生紊乱,绝大多数病因都是先天性的。这类患者多数以孩子为主,因为旁边人很容易就会发现这类孩子很难管,很容易就能辨识出他们。但是在2015年出版的《精神障碍诊断与统计手册》第五版中加入了对成年人的关注,这是个重大的进步,也就意味着世界上有大量的成年人依然受着多动症的折磨,只不过以前被忽视了。

那多动症有什么症状呢?我随便列出几条,你可以看看自己或是周围的人有没有类似的症状。它的主要表现有难以维持注意力,很容易分神或是冲动,容易厌倦,长期的低成就感,情绪容易波动,喜欢新鲜刺激的东西,具有创造力。如果不了解他们,就会觉得这群人特别的聪明,但是又很懒散。说到这你可能会觉得,这不是大多数人都有的症状嘛,谁或多或少都有这些毛病吧,一项都没有那不成圣人了。诶,还真没那么简单。这类患者和正常人不一样的地方在于,意识状态的持续性不同。假如现在画一条线,这条线的一头表示精神高度集中,注意力极度聚焦的状态,另一头表示精神不集中,注意力极度涣散的状态,这分别代表两种极端情况,那大多数正常人都会在这两者之间来回移动,但是多动症患者就不一样。

注意力极度聚焦的状态在心理学上被称为心流状态。这个概念我们得到用户应该不陌生,很多书里也提到过,就是一个人会忘掉时间,忽略周围的事物,全神贯注地投入正在做的事。像史蒂夫·科特勒写的那本《盗火》就专门提到这种现象。大量的科学家、硅谷的企业家投入海量的资源去研究让团队进入集体心流的科学方法,比如吃药、带头盔、接受电击、集体训练等等,就是要让人瞬间进入这种状态,很多研究者拼命想把人的意识状态朝这个极端方向上推。

线的另一头就是注意力极度涣散的状态,这种状态下人的注意力并不聚焦,旁边一有风吹草动,注意力就会被带跑。在冥想时,这种极端状态表现得非常明显。在冥想的状态下,一个人可以任由思绪乱飞,不用去控制它,这带来的好处一方面能减少大脑的压力,另一方面,能激发人的创造力。你看几乎所有研究创造力的理论里都会提到,很多牛人灵光乍现的时刻多半是出自散步或是洗澡的时候,他们推荐的方法无一例外都会有冥想。当然,如何进入这个状态也催生出了一个巨大的产业,市面上有大量的培训班、书籍、课程,就是教人进入这种状态,也就是说,很多人也在想办法把人的意识状态往这个极端方向上推。

但是,不管极度聚焦还是极度涣散,这两种极端的意识状态都不可持续。注意力高度集中,一般人能保持40分钟就已经很不错了;打坐冥想,没有受过训练的人能维持5分钟就已经算是入门了,持续30分钟,那就是大师。但是多动症患者就很奇怪,他们的注意力天生就被锁死在了这两种极端的状态中,要么极度的涣散,要么极度的专注,很难达到中间状态。打个比喻,就像一个钟摆一样,正常人的钟摆每一次都会经过中间线,但是多动症患者的钟摆是锁死在两端的。

那你可能会说,这不是好事吗?那么多科学家在研究怎么让人进入这种极端状态,现在可好,这群人天生就会,那岂不是非常有优势?这种说法也对,但是要看站在哪个角度看了。

如果在实际的生活工作当中你会发现,我们平时其实并不太需要进入那种极端状态,相反,对于一直在极端状态里面的人来说,这就是一场灾难。你看,假如一个人一直处在注意力涣散的状态,那他的脑子就会不由自主地被周围的东西吸引,连基本的工作都没有办法顺利完成。就像你和别人聊天的时候,哪怕是闲聊,你都得投入一部分注意力吧,但是这类患者就是没办法投入,所以别人就总是觉得他们很冷漠。再比如,一般的工作总有一些重复性的、枯燥的事情要做吧,但是这类患者就是很容易不耐烦,因此就会出现前面我们说的那些现象,旁边的人会觉得他们特别的懒,一点都不努力。

那你可能会说,另一头呢,那种心流状态总会是好的吧?也不一定。心流这个概念的创造者契克森米哈赖就提到,进入这种状态的条件之一就是做的事要有一定的难度,这种难度要比自己的实际能力高那么一点点。可是正如我们前面所说,一份工作可能只有一部分是有难度的,还有一些是重复的,很枯燥,所以这些事情多动症患者也做不好,总是提不起来精神,常常出错。你想,如果一个人长期被认为很懒、不努力,被排挤,做事又总是出错,别人一定会觉得他们没什么出息了。人是社会动物,会根据周围人对自己的评价来判断自己,在现有文化环境下,到处又都在提倡努力、奋斗,偏偏这群人又做得不好,那他对自己的评价自然也很低。这也是周围人总是对他们产生误会的一个重要原因。

我们说了多动症患者的注意力会被锁死在极度涣散或极度专注两种状态中,之所以花很长时间说它的表现和原因,其实就是想区分出这类患者和正常人。这种区别不太好辨认,但是很重要,因为通过大量的案例发现,多动症患者的主要痛苦来源并不是疾病本身,而是来自于没有办法获得认可,持续自我贬低,这不涉及自卑或是其他心理特质。打个比方,就像一个人天生就近视,他看不清东西,得使劲眯着眼睛才能偶尔看清楚一点点,但是旁边天生视力好的人就不理解呀,这么简单的事,为什么不努力呢,何况你偶尔也能看清,并不是瞎的。这个人自己也很受挫呀,他觉得对呀,既然我能看清,为什么就不努力一点呢,因此就会自我怀疑,可是他要看清就是需要花费巨大的努力才能做得和别人一样。那如果有一天他发现自己是先天性近视,知道了自己和别人的区别,那在发现的那一刻,他对自我的攻击就解除了,他有了一个外部原因。

实际上,成人的多动症是在很晚才出现的概念,美国的《精神障碍诊断与统计手册》到第五版的时候才关注到成人,因此很多人都不知道自己有这个问题。当然,也因为这种症状不太好辨认,因此很多人得知有这种症状后会引发“受害者”的心态,很多没有疾病的人也会把自己懒散的责任推给多动症,开始为自己的懒惰行为找借口。因此,区别多动症患者和正常人就很重要。

总结一下,这一小节我们说了多动症患者的表现,多动症患者的注意力会被锁死在极度涣散或极度专注两种状态中,理解这一点可以帮助多动症患者减轻焦虑和痛苦。

那为什么我们要花时间说多动症呢,难道就是想给这个群体的人洗白吗?并不是,我们其实想说一种假说,作者在这本书里称为“多动症商业猎人假说”。下面我们进入第二部分,多动症患者和企业家精神有什么关系。

多动症商业猎人假说什么意思呢?作者哈特曼认为,多动症并不是一种病,很可能是猎人社会的祖先们传承给我们的残存的生存技能。说到这,我们想想远古时代的猎人,就会发现这类患者的症状和猎人的生活方式之间有着很大的相似性。

首先是不断地切换注意力和集中注意力。你可以想象一下,在森林和草原上捕猎的时候,一个猎人必须时刻警惕周围的环境,必须同时处理多项任务才能捕到猎物。周围一有动静,他们就得去注意,不然自己就很有可能成为被捕食的对象,一旦发现猎物了,就得瞬间进入全神贯注的状态,调动起身体的全部能量来出击。多动症患者也一样,总是很关注周围环境的异常情况,总是处于警觉状态,一有动静和异常的状况,注意力立马就不由自主地被吸引过去了,但是一旦遇到有挑战又刺激的事情,他们往往很容易进入全神贯注的状态。你看,两者是不是有点相似?

其次,是不断要冒险。一个猎人的日常生活就是充斥着各种各样的冒险,比如探索未知的区域,应对体型更大的猎物,运用新的方法,做出瞬间的决断。多动症患者也一样,他们很享受捕猎过程中肾上腺素飙升的快感。书中举了一个例子,一位有多动症的女飞行员,平时生活得一塌糊涂,生活不规律、迟到、不守规矩,周围的人总是觉得她无药可救,但是只要她一进飞机的驾驶舱,就能立马进入最佳状态,什么问题都没有了,不仅能高分通过测试,而且每次遇到危险事故时总能妥善地处理好。你看,是不是也有点像?

最后,是极具创造力。一个猎人在捕猎的过程中,要充分利用好周围的资源来做出新的武器、陷阱和机关,要根据不同猎物的特点随机应变,他们周围的环境都是无序的,在遇到问题时必须得想出相应的解决办法才能更好地生存下去,他们会充分调动自己的创造力解决问题。多动症患者也一样。蒂姆·哈福德在他的书《混乱》里对多动症和创造力之间的关系给出了论证。哈福德把创造力的来源归结为“任意地震动”,就是在解决一个难题时,没有精心的布局,没有特定的方向,就那么随机地给你震动一下,很可能就是一个非常好的创造机会。这种混乱、天马行空的随意链接的特性,正好是多动症患者日常状态的写照。你看,是不是两者还是有点像?

说完了多动症患者和猎人的相似性之后,我们再来把目光转向企业家和政治家,你会发现从社会的整体来看,那些优秀企业家和政治家似乎也有多动症的属性。他们从来不安分,总是吵着要改变世界,总是能想出新的办法解决老的问题,虽然一次一次地受打击,但是就是坚持不改。是不是他们之间好像也是有点相似?比如作者举了很多例子,像亨利·福特、托马斯·爱迪生、丘吉尔、肯尼迪等,作者猜测他们都有多动症。就拿肯尼迪来说,从他的自传中可以看出他好动,回避细节,无法保持桌面整洁,习惯性地丢东西,这些都是多动症的典型特征。当然,这都是猜测,作者没有办法给出确凿的证据证实,只是他根据大量多动症患者的临床表现,然后对比这些名人传记中的描述得出的一种推论。

那你说,这个推论又不严谨,全凭猜想,它有意义吗?诶,它真的有意义。

首先,假如我们把多动症商业猎人假说这个理论当作一个产品,它的用户是多动症患者,那它就是一个好产品,因为它能即刻扭转这类患者对自我的看法,让多动症患者达成一种共识,就是多动症并不是病,它是一种优质的猎人基因。你看,还有了优越感。这种共识不但可以让这类患者停止自我攻击,还能让他们接受自己的症状。

其次,这个推论的意义就在于,多动症患者能发挥核心竞争力的领域,不是规矩森严的大机构,而是需要开拓、需要创造的领域,比如进入商业世界,去在瞬息万变的商业市场上寻找机会。你看,商业市场正好需要领导者时刻警惕市场的变化,快速地切换关注目标,并且在正确的时刻果断出击;商业世界正好需要领导者的冒险精神,找到新的机会,为公司带来新的增长点;商业世界还需要领导者拥有创造力,找到全新的解决问题的方法,解决用户的痛点。你看,是不是能充分地把多动症患者的优势全部发挥出来?总地来说就是一句话,一个多动症患者在现代就应该化身为商业猎人,去市场里捕获自己的猎物。

听完了上面对多动症的分析,不知道你琢磨点什么东西出来没有,一般我们如果发现一个人有明显的缺点,总是要使用各种手段让他改进:你不自律,我给你自律的方法;你拖延,我给你克服拖延的方法;你爱乱动,我给你安静下来的方法,这些本质上都是让一个人和他本来就不擅长的东西较劲,目标就是让他变成一个正常人。简单说就是,正常是有标准答案的,你不符合,那你就是有病,有病没关系,我有药。但是这个多动症商业猎人假说却为我们给出了一个新思路,你有病,没关系,这不是病,是一种天赋,它带来的缺点也不用改,你只需要把你最擅长的东西发挥出来,让它在适合的领域生长,守住自己的能力圈,也能获得很好的成绩。就像这本书的作者一样,他也有多动症,但是创办了七家企业都出售了,事业非常的成功。在我们现在这个分工越来越细、对异类越来越包容的社会里,没准是个更好的选择。至于这个假说本身是不是正确的、推论是不是严谨的,其实并不是最重要的,它只要能达成共识,能给有需要的人带去启发,带去信心,带去帮助,它就是有意义的。

总结一下,这一小节我们详细介绍了作者的多动症猎人假说。对比多动症患者和远古猎人的相似性,他们都擅长不断地切换注意力,喜欢冒险,富有创造力。因此,作者建议多动症患者应该去商业市场发挥自己的最大优势。

我们分析完多动症患者的缺点和优点,明确了方向,那么接下来要解决的问题就是,具体要怎么做。下面我们进入第三小节,怎样利用好多动的特质开创新事业。

许多多动症患者天然就想创建自己的事业,但是往往不怎么成功,为什么?就像第一部分我们分析的,大多数时候这类患者会陷入各种各样的困难当中,比如容易陷入沮丧,做事没有办法跟进,容易厌倦。这些问题作者本人也有,但是他却取得了非常高的成就。那他是改掉了这些缺点吗?并没有,他只不过不再去关注缺点,而是让自己专注在自己擅长的方面。下面作者给出了几条建议,能帮多动症患者发挥出自己的优势,从而获得事业上的成功。

第一条,学会和别人合作。

在工作中,最影响多动症患者的因素之一,就是他们没有办法跟进自己的计划,他们的工作计划一团糟,脑子里能冒出无数个点子,能起无数个头,但大多数都没有结尾。针对这种情况,作者采访了很多公司有多动症的高层管理者,发现他们都有一个共同点,就是会依赖自己的秘书。很多成功人士会把选择合适的行政秘书列为最重要的决策之一。秘书的主要工作不是帮他们处理日常琐事,而是充当他们的大脑外挂,确保多动症患者能够把他们自己的想法贯彻落实,负责日程安排,应该打电话给谁,做什么,怎么做,都会及时地提醒。你可能会觉得,这样长时间是不是会削弱他们的自理能力?其实这个因素对于这类患者来说可以忽略,他们的自理能力本来就弱,秘书帮助他们管理好商业生活,就和配偶帮他们打理好家庭生活一样,分工才能发挥出他们的优势。因此,多动症患者如果能学会和他人合作,那就可以解决很多难题。

第二条,明确自己的优势。

多动症患者比普通人更善于做创造性的事情,也就是说他们适合创业,并不善于守业,而创业和守业需要的是两种完全不同的能力。创业阶段,公司的一切都没有什么条理,规矩也不健全,这时候多动症患者的猎人特质正好可以发挥出先天的优势,他们凡事可以亲力亲为,不断做出新的尝试来扩展自己公司的规模,自如地应对混乱的环境。但是一旦公司走向正轨了,他们这种不断折腾的特性反而会导致公司没有办法正常经营,因为他们会随意插手别人的工作,不断开展新项目,忽视本来的核心业务,这么做其实只是单纯为了寻求刺激感,把珍贵的注意力和公司资源不断用在不确定的业务上,因此很容易失败。这类企业家最好了解自己这种特性,在公司进入稳定发展期时,要么找寻合适的人帮助管理公司,要么直接把公司卖掉,重新开始新的业务。本书的作者就是,他给自己的定位就是创业者,先后创办了七家公司,都成功出售了,事业非常的成功。

总结一下,这一小节我们说了多动症患者要开创自己的事业需要注意的事项,首先需要和他人合作,其次,明确自己的优势。

这本书就说到这里,我们整体总结一下。

第一部分,我们说了多动症患者的表现。多动症患者的注意力会被锁死在极度涣散或极度专注两种状态中,要么极度的涣散,要么极度的专注,很难达到中间状态,这让他们常常被别人误解,理解这一点可以帮助多动症患者减轻焦虑和痛苦。

第二部分,我们详细解释了多动症商业猎人假说。对比多动症患者和远古猎人的相似性,他们都擅长不断的切换注意力,喜欢冒险,富有创造力,正好现代的企业家也需要这些特性,因此作者建议多动症患者应该去商业市场发挥自己的最大优势。

第三部分,我们说了多动症患者开创自己的事业时需要注意的事项,首先需要和他人合作,找一个大脑外挂,帮助他们顺利完成自己的计划;其次,明确自己的优势,这类患者擅长创业,不擅长守业,因此明白自己的特点,不要做阻碍公司发展的事情。

撰稿:张凯 脑图:刘艳 转述:徐惟杰

划重点

1、多动症患者的注意力会被锁死在极度涣散或极度专注两种状态中,要么极度的涣散,要么极度的专注,很难达到中间状态

2、多动症患者开创自己的事业时,首先需要和他人合作,找一个大脑外挂,帮助他们顺利完成自己的计划;其次,明确自己的优势,这类患者擅长创业,不擅长守业,因此明白自己的特点,不要做阻碍公司发展的事情。