《城市与压力》 袁泽解读

《城市与压力》| 袁泽解读

关于作者

马兹达·阿德里,柏林自由大学临床精神病学资深医师。同时,他也是一位临床精神病和精神疗法的资深医师,研究领域主要集中在压力和抑郁症。

关于本书

这本书从心理学和神经科学的角度,告诉了我们一个事实:无论你是不是正在经历快节奏的生活,只要你身在城市,就会感到压力。而且,你所在的城市规模越大,这种压力,往往越难觉察到,造成的影响,也越深远。同时,这本书也解答了,为什么我们会在无形中感到压力?这些压力对我们又会造成怎样的影响?

核心内容

第一,城市生活中,都有哪些平时不易觉察的因素,在给我们带来压力?第二,这种城市压力,究竟会带给我们怎样的影响?第三,有什么样的方法,可以让我们清晰地感知到,城市压力的大小,我们又该怎样更加理性地看待城市生活?

你好,我是袁泽。欢迎每天听本书。本期为你分享的这本书,叫做《城市与压力》。这本书主要讲的是,城市生活,尤其是大都市,会给我们带来怎样的压力?

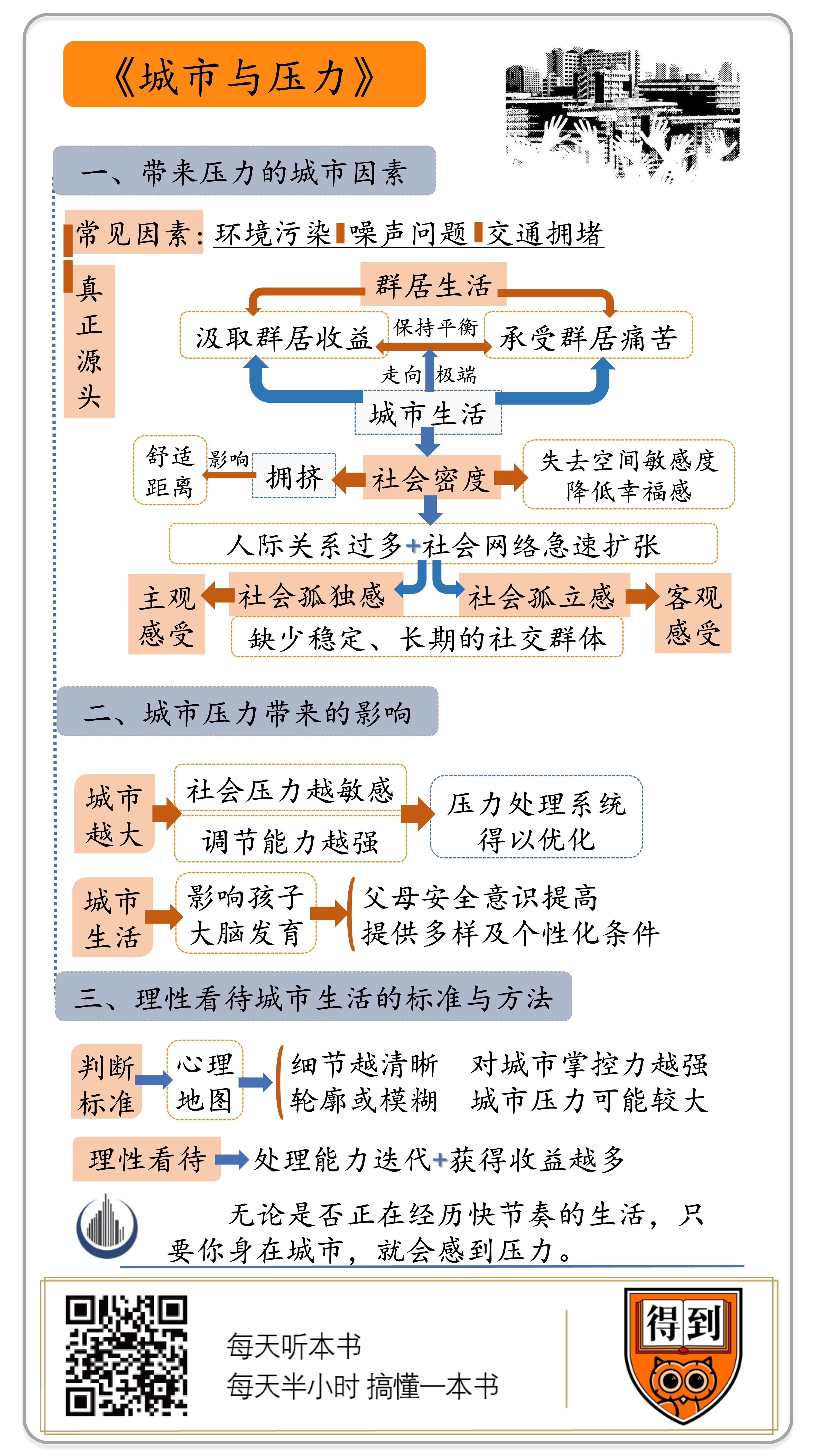

乍一听这个问题,你可能首先想到的就是,大城市生活节奏快,环境污染严重,交通拥堵等等,这些类似的问题,最能给我们带来压力。但是在读了这本书之后,我发现,其实并没有这么简单。

先给你讲个故事。这个故事来自于日本作家,池泽夏树的《白头翁与催债人》。里面说到,有位老头,从一个小城市来到东京。他并没有给自己找一份忙碌的工作,生活节奏也不快,但是就是不知怎么的,每天总觉得很累,实在想不明白为什么。直到有一天,他发现,自己之所以会感到疲惫,是因为东京城里,到处都是字。像是路标、商店名、广告牌什么的,光是看这些,每天精力就会消耗一大截。

你发现没有,过去我们都以为,是大城市里工作忙、竞争激烈这些因素,导致我们的心理压力大。但是,这个故事告诉我们,在大城市里,就算你什么都不做,同样还是会觉得不轻松,有压力。如果我们从整个人类演化的尺度上看,城市这个物种,是近几百年才出现的。而我们人类的心理机制,还没有完全做好准备,来适应这种城市生活。换句话说,这本书从进化心理学的角度,告诉了我们一个事实:无论你是不是正在经历快节奏的生活,只要你身在城市,就会感到压力。而且,你所在的城市规模越大,这种压力,往往越难觉察到,造成的影响,也越深远。

那么,在城市生活中,究竟是哪些因素,在给我们带来无形的压力?这些压力,具体又会怎样影响到我们自身?我在后边会为你详细讲述。

这本书的作者,叫做马兹达·阿德里,是德国的一位科学家。他的主要研究的方向是精神病学,同时,他也是一位心理医生,有着丰富的临床经验。

接下来,我将分成两部分,为你解读这本书。

第一部分,我们说说,城市生活中,都有哪些平时不易觉察的因素,在给我们带来压力。

第二部分说的是,从脑科学和神经科学的角度来看,这种城市压力,究竟会带给我们怎样的影响?

除此之外,我们也会简单说说,有什么样的方法,可以让我们清晰地感知到,城市压力的大小,我们又该怎样更加理性地看待城市生活?

好,我们先来说第一部分,城市生活里,有哪些平时不易觉察的因素,在给我们带来心理压力?

前面我们也提到了,无论是快节奏的工作,拥挤的交通线路,还是噪声、空气质量,都会让人感觉到压迫感。而且,这种压力,越是在大城市,就越明显。

但在作者看来,城市的这些现象 ,还都不是给我们带来心理压力的最根本原因。要想探究城市压力的真正源头,我们就要回到人类的本质属性上,来看待这个问题。

我们都知道,人是社会性动物。群居生活,从一开始,就是我们最常见的生活方式。那这种生活方式,在过去几百万年的时间,都不曾给人们带来巨大的心理伤害。那怎么就在今天,在大城市里,人们才开始背负上巨大的压力,患上了各种精神疾病呢?

这是因为,城市的生活,对于人类的这种社会属性,提出了新的挑战。

美国著名的认知心理学家,史蒂芬·平克,在讨论社会属性的时候,就说过,群居生活,让一部分人处在同一个社团中,这样一来,就免不了会竞争各种资源,会产生不平等,形成各个社会等级。平克说,每个社会性动物,都要在汲取群居收益和承受群居痛苦之间保持平衡。

而这本书告诉我们,城市规模越大,人口越是密集,就会让这两方面的影响走向极端。获得群居受益这方面,我们就不再多说了,你肯定也能明显地感受到,像是大型医院、学校这种依靠大量的分工协作的机构,只有在一定规模的城市里才能有。越是大城市,人越是聚集,也就越能产生机会和财富。

但是,另一方面,人聚集越多,这种落在每个人肩上的那份压力,自然也要多一分。而且,这种压力,往往是我们很难察觉到的。

为什么这么说呢?下面我们就具体说说,大城市生活中,都有哪些“看不见”的因素,在给我们带来无形的压力。

在作者看来,带我们社会压力的第一个重要因素,就是“社会密度”。说白了,就是城市里人多,显得挤。我们平时关注的可能都是,人多当然有负面影响嘛,比如,交通拥堵、居住紧张这些更加宏观层面上的压力。

但通过这本书,可以发现,拥挤本身,就会给我们带来压力。这种情况如果持续下去,会在心理层面,对我们造成深远的影响。

具体来说,在那些社会密度大的城市里,人们居住、活动的空间有限,所以,就难免在工作、生活各个场景下,觉得缺乏独立的空间,会觉得拥挤。而这种感觉,不但是人类,大多数动物,都会对此很敏感。

科学家们发现,被人们圈养在狭小空间里的动物,也会因为拥挤,而开始受到各种疾病的侵扰,他们会产生一系列的行为障碍,像是,正在下蛋的母鸡,会展现出攻击性,用嘴啄掉同类的羽毛。其他的动物,比如兔子、老鼠或者鹿,一旦在拥挤的空间中生活一段时间,它们交配、生孩子的意愿就会下降,死亡率也会随之上升。

而我们人类身上,这种与生俱来的天性,表现地更加明显。有社会学家指出,我们每个人,都有着自己的“舒适距离”,也就是你在和他人的接触过程中,最让你感到舒服的那个距离。离得太远,达不到交流效果;离得太近,你又会觉得被侵犯,不安全。

当然,在很大程度上,这取决于我们和他人的熟悉程度,还有各个民族,不同的文化背景。但一般来说,交谈时,最让人舒服的距离,应该是1.2米左右。你可以想象,自己的头顶为圆心,1.2米为半径,画一个圆,这个圆的面,向上、向下延伸,形成一个圆柱体,在这个圆柱体中,你会觉得安全。

除了非常亲密的人,其他人进入这个区域的时候,大脑中负责感知恐惧,感受压力的杏仁核,就会开始活跃,开始释放警报信号,告诉你,你的领地被侵犯了。

但请注意,在城市生活里,这样的情况,往往是发生在拥挤的地铁上,电梯里,还有一些公共空间。这个时候,就算大脑向你发出信号,但是你还是什么也做不了。你总不能用双手开路,硬挤出一个的安全空间来吧。

这种情况下,杏仁核发出的警报,就会失效,长此以往,我们就会逐渐失去对空间的敏感性,但那种隐隐的恐惧和压力,却并没有随之消失。这会降低人们的幸福感,影响我们的心理状态。

刚刚我们说的是,社会密度带给我们的压力。除此之外,城市生活中,无形中给我们带来压力的,还有两项重要的因素,那就是社会孤独感和社会孤立感。

这两种因素,说的都是在人群中觉得孤独,没有依靠的那种体验。我们说的再具体一点,社会孤独感,更偏向于主观感受。一个人可能有很多酒肉朋友,但是都不交心,想倾诉的时候,翻遍了通讯录,也没发现一个能好好谈谈心的人,这就是社会孤独感。

而社会孤立感相反,说的是,客观上,朋友和熟人的缺失,一个人只拥有很小的社交圈,缺乏交际和社会生活的参与。

那这两种现象,不但对我们的心理状况有影响,严重的情况下,也会造成各种各样的疾病。比如高血压、免疫力下降、睡眠障碍,还有烟瘾。有科学家专门对这两种因素,对死亡率的影响进行的调查。结果发现,社会孤独感,让死亡率上升了26%,社会孤立感,死亡率上升了29%。这项研究还特别强调了,这两种因素和死亡风险的联系,要比像是吸烟、酗酒或者过度肥胖,对健康的伤害更大。

而在大城市生活,往往会让我们的这种孤独感和孤立感加剧。而且,这种影响,往往是在我们意识不到的情况下起作用的。

这并不是在说,城市会让人们之间的关系显得冷漠。问题恰恰在于,在城市生活中,我们需要处理的人际关系往往太多。

牛津大学的人类学家,罗宾·邓巴正经提出了一个“邓巴数字”。这个“邓巴数字”说的是,灵长类动物脑子的大小,和个体能够掌握的最大的社会群体之间的关系。简单来说,人类脑容量有限,邓巴就通过这个比例算出来,在我们的社交网络中,最多可以和150人保持着有意义的联系。也就是说,在你的社会关系中,亲人、朋友、同事、同学加在一起,你不仅知道他们的名字,而且和他们有着共同的回忆,产生了情感联系的人,最多不超过150个。

请注意,150这个数字,在17世纪,是欧洲一个村庄的平均人数。这个人数,也是人类社会不用警察等维持秩序就能掌控的数字。

但是,目前的大城市生活,让我们的社交网络急速扩张,很大程度上,我们的社交网络,已经远远超过了150人。打开微信通讯录,滑到最下面,看看联系人的数量就知道了。这就意味着,越是在大城市生活,我们就越难建立一套稳定的,长期的社交网络,来给自己提供社会支持。尤其是对于刚刚来到大城市工作的年轻人来说,这种情况会显得更加严重。这也就是为什么,越是大城市,孤独感往往会越强。

好,以上就是第一部分的主要内容。特别提醒一点,像是城市中的环境污染、噪声问题、交通拥堵,也会给我们造成压力。而我们这部分说的,社会密度、社会孤独感和孤立感,主要说的是,那些平时我们可能注意不到,但却和我们的心理健康紧密相关的因素。

接下来的第二部分,我们就再来看看,从心理学和脑科学的角度出发,这种城市生活带给我们的压力,会对我们造成怎样的影响?

我们可能都会认为,城市生活中,人们面临更多的压力,自然而然地,抗压能力也更强。但很长一段时间以来,这种印象,都还只是停留在主观猜测上,至于更科学的证据和解释,也是近些年才出现。下面我们就来具体说说,城市生活的压力,会怎样改变我们的心理状态,甚至是改变大脑的功能和结构。

举个例子,德国一位叫做迈耶-林登伯格的科学家,和他的团队做了这么一项研究。他们是想搞清楚,城市的生活环境,究竟会不会影响到人们对社会压力的反应。

具体来说,实验是这么进行的:研究团队从不同的地方,请来了一些生活在大城市、小城镇和乡村的居民,对他们进行压力测试。

这个压力测试中,会要求这些被试者,在摆满摄像机和麦克风的房间里,来回答几道非常困难的心算题,就算你算的再仔细,正确率也不会超过40%。不但如此,他们还要面对一个非常严肃的评审团。被试者们会看到评审团的各种负面反馈。像是“啧啧啧”地摇头,或者是把头埋在手里。算错题的时候,还会听到各种各样的嘲讽。总之,当众出丑也好,受到言语侮辱也好,就是要让被试者感到巨大的社会压力。

这中间的数据分析细节,我们就不再多说了,直接来看结果:在整个实验中,被试者大脑中的杏仁核都非常活跃。前面我们也说了,杏仁核是我们头脑中,加工负面情绪和危险的区域,也对行为调节和自我控制,有着重要的作用。而研究者们发现,被试者生活居住的城市越大,他们杏仁核的活跃程度,也就越高。

这就意味着,越是大城市的居民,对这种社会压力就越是敏感,但与此同时,面对这种压力时的调节能力,也会越强。这就相当于,我们每个人的脑中,都有一根感知压力的雷达天线。在城市生活地越久,这根天线就越敏锐,让我们快速识别出压力的源头。

你看,从这个角度来看,城市生活虽然给我们带来了更多压力,但是与此同时,我们也学会了更好地处理这些压力。研究人员也明确的表示,这项研究,并不是在证明城市生活对我们有害,这些研究显示的是,城市生活在人们大脑中留下的痕迹:大脑经历了更多的社会压力,压力处理系统也就会因此变得更强更快。

刚刚说的是,大城市生活,对成年人面对压力时的影响。其实,科学家们通过研究,还有一个更重要的发现,那就是,城市生活,会影响到孩子的大脑发育。

童年,是人们生命中,对外界环境特别敏感的阶段,无论是好的经历,还是负面经历,还有在那个时候学到的东西,都会在我们的意识中留下很深的印记。从神经科学的角度来看,童年阶段,是我们大脑,对将来负责调解情绪的神经系统,进行编辑的阶段。如果这个时候,身心健康发展,一个人就在很大程度上,能够更好地处理冲突,面对不确定的事情时,会更有掌控感,而不是去相信巧合和运气。

那么,在这么一个关键的阶段,城市生活会起到什么作用呢?

先来说一个坏消息。有项医学研究表明,在城市里长大的孩子,成年后,得精神疾病,像是患精神分裂症、抑郁症的风险,是农村孩子的2~3倍。而且,人们成长的环境,越是大城市,患病的概率,也就越大。

但是,你也大可不必担心。虽然城市生活会给儿童带来这样的风险,但作者也特别强调了,对于孩子来说,城市生活对大脑发育的好处,也是非常大的。为什么呢?

首先是因为,一些我们平时以为,城市带来的负面影响,其实没有那么糟糕。

比如说,我们会经常猜测,是不是城市里的孩子,会在更加不安全的环境中长大?其实并没有,作者告诉我们,并不是城市更加的危险,而是父母的安全意识,比原来提高了很多。比如说,有调查数据显示,在20世纪70年代,英国还有80%的三年级学生,是自己去上学的,到了90年代,独自去上学的,就只剩下9%了,那到今天,这个数字就更少了。

再比如,我们很多人都会担心,城市里的孩子,接触到的环境,人都更复杂,再加上各种各样的电子产品整天在身边。这是不是就会导致,城市里的儿童,注意力会更加分散,不太容易专心学习和做事?关于这方面,也有人做过相关的研究。结果发现,城市里长大的儿童,患上一种叫做“注意力缺陷综合征”的概率,并没有高出农村长大的孩子。恰恰相反,城市里更好的医疗条件,能够给孩子们提供更准确的诊断,药物治疗也相对来说,更加谨慎。儿童注意力不集中的问题,城市能够提供更加完善的解决方案。

在作者看来,对于孩子的健康发展来说,比起面对的压力,更重要的是社会环境,也就是,是否有更多的机会和同龄人交流,以及有足够多的时间,和别人共度“社会时间”。我们成年人在城市生活中获得的优势,像是丰富的文化、教育和发展机会,对每个人兴趣和才能的支持,同时也会使我们的孩子从中获益。

与农村的孩子相比,城市孩子大多能更轻松地学习和体验,人与人之间的多样性,以及生活习惯、语言与文化的多样性。这也就是在说,你生活的城市越发达,就越能为孩子的大脑,提供更多的教育和个性化发展。

以上就是第二部分的内容了。城市生活,虽然会给我们带来更多的压力,但另一方面,如果我们适应得好,城市生活也会在很大程度上,提高我们对压力的敏感度,优化我们的压力处理系统。对于儿童心理发展来说,城市生活的多样性,也有着重要作用。

最后,这本书还有一个很值得分享的地方,那就是,假如你生活在大城市,肯定也会多多少少觉得有压力。那么,有没有什么方法,可以帮助我们更加清晰地感知到,这种压力对你来说究竟有多大?

判断城市压力大小有一个标准,叫做“心理地图”。这就是说,你可以闭上眼,想象一下你所在的城市,或者是在纸上画一画你的城市。如果你能够想足够多的细节,比如像是具体的街道、桥梁,甚至是路边开的都是哪些商铺,这些细节越多,越清晰,你在心理上,就会越接近这个城市,对这个城市的掌控感也就越强。相反,如果你只能回想起一个轮廓,或者模糊的局部信息,那很可能说明,这座城市给你的压力,还是挺大的。

这本书作者也说,一个能让人在脑海里,把各个细节拼接在一起的城市,会让我们觉得更舒服。而如果是一个在人们的大脑中,只是有一个剪影的城市,往往会带给我们更大的压力。

用心理地图来评估城市压力,可不是作者拍脑袋想出来的,而是经过了严密的科学实验,才得出的结论。具体的实验细节,我们在这里就不多说了,如果感兴趣,也欢迎你读读原书。目前,就城市心理地图的研究,像美国的麻省理工学院,还有德国的一些实验室,都还在进行着更加深入的研究。

当然,这本书主要说的是,城市压力,和这些压力带给我们的影响。我曾经还看到过另外一本书,叫做《规模》。里面提到了一个观点:城市,还是越大越好。为什么呢?里面有这么一个数字,如果城市规模扩大100倍,基础设施只需要扩大50倍,而城市的产出,却能扩大200倍。再比如,城市越大,人与人之间的连接也就越强,也就越多元,越开放,更能培养出“文明”的观念。香帅老师在中国财富报告中也提到过一个例子,1992年,北京和南宁的两个普通工薪家庭,年收入相差并不大。但是到了2019年,北京家庭的年收入,是南宁的2倍,再考虑到房价,这个差距大概是4到5倍。

从这个角度来看,选择城市,就是选择命运。生活在大城市,虽然有着更大的压力,但另一方面,我们获得的收益也将更大。当然了,这本书也告诉我们,生活在大城市,我们处理压力的能力,在不断迭代。

很多事情,一眼看过去,全是问题。但真正行动起来,你会发现,到处都是解决方案。

撰稿、讲述:袁泽 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

无论你是不是正在经历快节奏的生活,只要身在城市,就会感到压力。

-

在大城市生活,我们往往很难建立一套稳定的,长期的社交网络,来给自己提供社会支持。

-

生活在城市,我们大脑中的压力处理系统,本身就在不断迭代。