《危险的关系》 小白工作室解读

《危险的关系》| 小白工作室解读

关于作者

《危险的关系》出版于1782年,作者肖德洛·德·拉克洛其实只是业余写作,他的正职是一名军人。自从18岁进入炮兵学校起,拉克洛一直在军中任职,从王室军队下级军官一直升迁到拿破仑军队中的要塞司令。法国大革命时期,他一度担任奥尔良公爵的秘书,在当时混乱的政治局面中,他为公爵出谋划策,也为自己赢得了一个阴谋家的名声。作为一名军官,他惯于预先制定计划策略,而担任政治顾问,又展露了他善于揣摩人心的能力,这些天赋日后被他运用到小说创作中,令他的作品在小说史中独树一帜。

关于本书

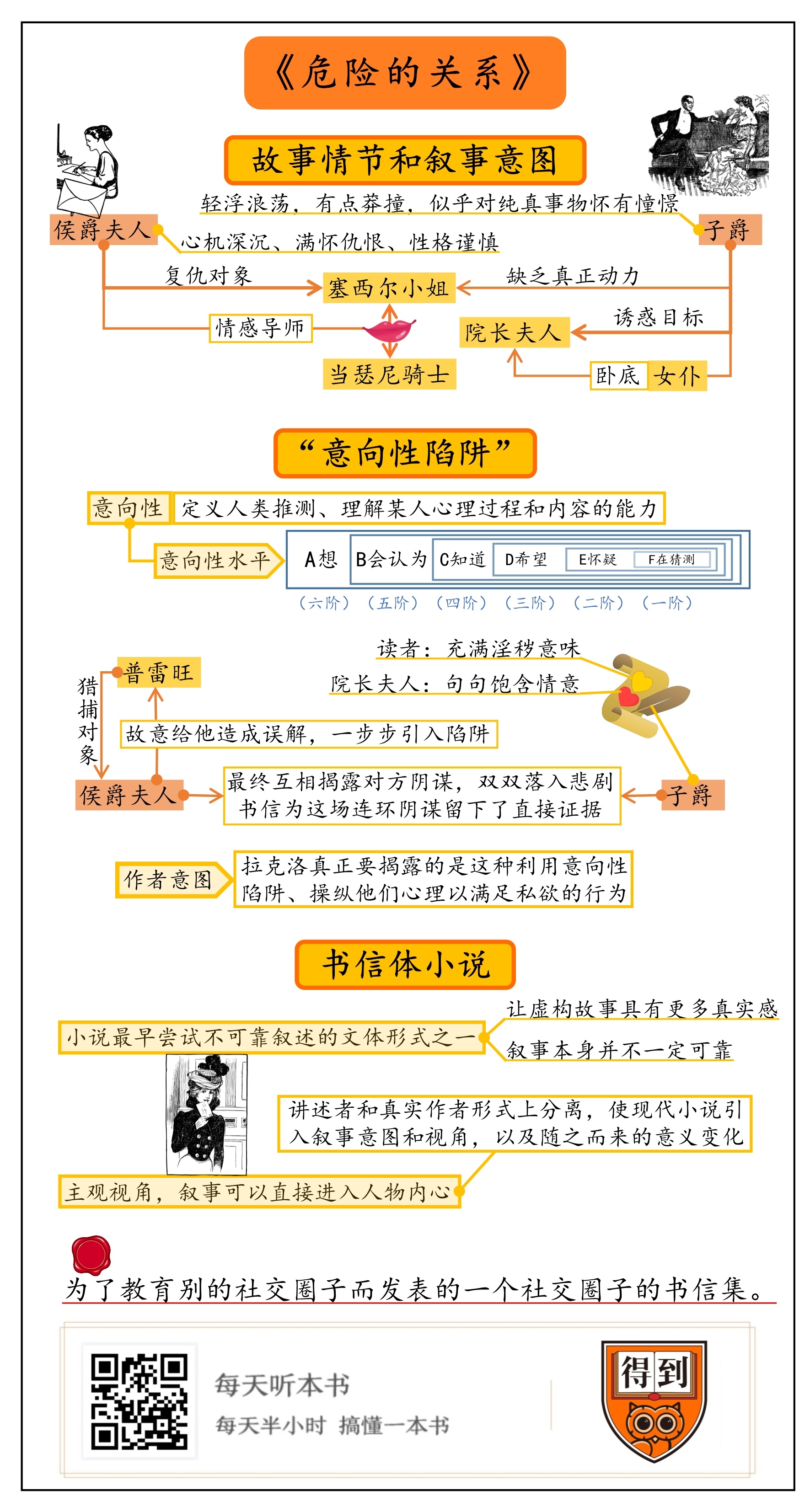

出版于1782年的法国古典文学作品《危险的关系》是风靡一时的书信体小说的巅峰之作,曾多次被改编成各种形式的影视剧和舞台剧。这个故事,连同这个经常被引用、被符号化的书名,都成为社会文化的一部分。故事情节的展开,是由两位积极行动的反面人物——梅尔特伊侯爵夫人和瓦尔蒙子爵推动的。他们道德败坏,但精于诱惑,总是打碎涉世未深或者内心良善的人在道德上的自我约束。整部小说的情节就以他们的诱惑来推动,从设计到实施到成功,最后害人害己,自作自受。

核心内容

拉克洛在并不冗长的篇幅中,通过175封书信,把一组复杂的事件,把一个浮华而腐化的贵族世界,生动地展示给读者。我们从中可以充分体会时代的风尚和人性的层次。从今天的眼光看,更值得玩味的是,拉克洛在这部小说中展示了一种极其高超的布局结构、设谋解扣的心智能力。这部小说后来被反复变形、改编,在不同的时代里被注入新的生命力,其始终不变的核心价值,就是这种高超的能力。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是法国小说《危险的关系》。它曾多次被改编成各种形式的影视剧和舞台剧,这个故事,和它已经被符号化的书名,已经成了法国社会文化的一部分。

值得特别注意的是,这部小说与我们通常熟悉的小说文体完全不同,它是一部典型的书信体小说。所谓书信体小说,顾名思义,就是用书信的形式写成的小说——所有小说的功能,比如情节的展开、环境的铺陈,心理的刻画和人物的塑造,都是通过一封接一封书信的形式来实现的。这种形式在如今的小说中已不多见,整部作品全部用书信构建就更是罕见了。然而,在小说史上,书信体小说是非常重要的一个阶段。从中世纪开始,书信体作品就大量涌现,到17、18世纪更是风靡一时。在当时,这种文体不仅是故事在叙述形式上的革新,更是小说进入近现代的重要标志。

《危险的关系》出版于1782年,作者肖德洛·德·拉克洛其实只是业余写作,他的正职是一名军人。自从18岁进入炮兵学校起,拉克洛一直在军中任职,从王室军队下级军官一直升迁到拿破仑军队中的要塞司令。法国大革命时期,他一度担任奥尔良公爵的秘书,在当时混乱的政治局面中,他为公爵出谋划策,也为自己赢得了一个阴谋家的名声。作为一名军官,他惯于预先制定计划策略,而担任政治顾问,又展露了他善于揣摩人心的能力,这些天赋日后被他运用到小说创作中,令他的作品在小说史中独树一帜。

这部小说出版后,迅速风行法国和欧洲各地,但也引来了无数批评。很多读者纷纷指责小说践踏社会道德准则。到1823年,巴黎一家法院以“有伤风化”为名禁止其出版发行。当然这其中除了小说内容本身,更主要是因为拉克洛在法国大革命中的积极作为,让王朝复辟后的当权者们难以忍受。这部小说颠覆性的浪荡子形象与作者本身的革命阴谋家形象结合在一起,恰如其分地成为复辟贵族的攻击目标。这部杰出作品就此被关入禁区,整个十九世纪上半叶,法国作家中只有司汤达给予其盛誉。直到二十世纪以后,这部小说的价值才重新显现,不仅被文学界越来越重视,也成为人们热衷于重新阐释和改编的经典故事型。

接下来,我们就来看看小说吧。整部小说包括175封书信,大部分通信发生在小说主要人物之间,少数通信来自次要角色,因为是书信体小说,故事情节完全依靠人物叙述话语来展现,至于这些话语的真假,会在接下来的信件里得到验证。从这个角度看,书信体是小说最早尝试的不可靠叙述的文体形式之一,它让读者清晰意识到:叙事本身也是某个假设人物的话语,它并不一定可靠。故事讲述者有可能隐瞒或回避了真相,读者要在阅读过程中必须不断重新检视调整自己的观点。当作者和读者都清晰意识到这一点时,小说才真正成为一门虚构艺术。在《危险的关系》中,作者拉克洛全面拓展了这种叙述手法。接下来,除了故事情节,我会为你详细分析本书所代表的书信体和它所代表的心理学案例。

故事情节的展开,是由两位积极行动的反面人物——梅尔特伊侯爵夫人和瓦尔蒙子爵推动的。他们道德败坏,而且精于诱惑,总是把涉世未深、或者内心良善的人拉上床,打破他们道德上的自我约束。整部小说的情节就以他们的诱惑来推动,从设计到实施到最后成功。而被他们引诱的人物,一步步掉进陷阱,毫无招架之力,这让不少读者不免会怀疑作者的道德立场。小说甚至在出版后不久就遭到指责,后来一度被禁止出版发行。

那么,小说作者究竟要不要他笔下的人物行为道德负责?一部小说如果对不道德之事津津乐道,是不是就意味着这部小说本身不道德?这些问题实际上包含着小说叙事艺术的奥秘。《危险的关系》之所以在小说史上占有重要的一席之地,正是因为本书作者拉克洛的探索。

接下来,我们就从故事情节和叙事意图两个方面来具体分析这部小说。小说整体在结构上分为四个部分,在第一部分开头,只用寥寥两三封信就把主要人物及其在小说故事中主要的动机清晰地向读者做了交代。小说的故事在法国贵族圈里展开,所有的人物都过着锦衣玉食的生活。侯爵夫人一心想报复自己的前任情人,于是指使子爵勾引自己那位前任情人的未婚妻。

子爵是个典型的“浪荡子”,在法语中,这个词专指18世纪法国一些奉行自由享乐主义生活方式的贵族,他们把勾引女人当作一生事业,成功把一个女人诱惑上床是他们生活中的荣耀时刻。子爵是那个浪荡子圈子中的高手。而侯爵夫人之所以隐秘共谋,不仅因为他俩是旧情人,更是因为在那些无休无止的诱惑事业中,他们俩是战略上的密友和同谋。而子爵也有一个自认为十分伟大的诱惑计划,目标是诱惑法院院长的妻子都尔维尔夫人。那是一位以对丈夫忠诚不二、严格奉行道德原则著称的夫人。攻克这样一座城堡,对浪荡子们来说,当然是一桩值得夸耀的“伟大勋业”。

作者拉克洛在现实生活中是一位谋略大师。而作为小说作者,他也是谋篇布局的高手,开头五封信已将主要人物、他们的目标和动机、以及人物关系告诉了读者,在第五节(也就是第五封信中),读者首次接收到一个信息:危险。侯爵夫人对子爵说,如果他想要勾引院长夫人,他就将身处险境了。当然侯爵夫人不像作者本人那样可以预知故事未来,她所说的险境,只是指子爵很可能失败,而因此丢脸。读者也由此获悉,侯爵夫人性格谨慎,而子爵则不免有点莽撞。

侯爵夫人心机深沉、满怀仇恨;子爵轻浮浪荡,但也似乎对纯真事物怀有憧憬。在第八、第九节,读者看到子爵出现在他的诱惑对象、也就是院长夫人给闺蜜的书信中,闺蜜回信评价了子爵的为人,如此一来读者得以从另一个侧面了解到子爵给人留下的印象,从而验证子爵勾引计划和行动的效果。这是拉克洛很擅长的方法:故事在推进,人物在情节中行动,但对于那些行动的动机和意图,却不断出现理解错位。这种错位往往又能进一步推进故事情节发展。

比如在第10节的信中,侯爵夫人向子爵完整讲述了她跟别人某次幽会过程。读者可以看到在这个浪荡圈子中,一个诱惑者如何去随意操控被诱惑对象的心理,而在此过程中,诱惑者本人完全是在执行一项几乎可以说冷酷的计划。侯爵夫人根本不在乎那位情人,她本想抛弃他,但转头一想又决定给他甜头。就像一次战役,每一步都有精密计划、充分准备,甚至在幽会前读了色情小说和伊索寓言。色情小说为了事前渲染氛围,伊索寓言为了事后给闲聊增添才智。

然而,前面我们已经知道,侯爵夫人明明厌倦了这个情人,正打算把他打发掉,何以突然又那么巴结起他来了呢?这个谜团一直到第15节才揭开,在那封子爵的回信中,读者发现,子爵虽然努力克制,但也掩饰不了嫉妒。显然,侯爵夫人那封信是想刺激子爵,好让他重新来讨好自己,忠诚执行她的阴谋计划。在这些反复上演的诱惑之战中,谁能够把自己真正的话语意图重重掩盖,谁就能真正操控对手,取得胜利。在《危险的关系》中,每个人物都在社交时说话,他们又同时在书信中重新讲述那些话语和行动,这些讲述内容随信件发送对象不同而不断被改换。小说中所发生的一切都存在于人物话语之中,而这些话语总是因为说话者自己的意图而变得意义难明。对话语意图不断加以揭露,是这部小说的真实发展动力。

不过,对于侯爵夫人的复仇计划,子爵始终缺乏真正的动力——那位塞西尔小姐并不是他的理想猎物,但侯爵夫人也并没有因此束手无策。她发现小姐身边出现了一个追求者,当瑟尼骑士。这位骑士虽然在侯爵夫人看来算不上一个高明的诱惑者,但她觉得在她的指引和帮助下,他也完全能够征服塞西尔小姐,同样满足侯爵夫人复仇愿望。

到此,小说出现两条线索,诱惑目标分别是子爵心仪的院长夫人,和侯爵夫人的复仇对象——塞西尔小姐。骑士对小姐的追求十分顺利,两人迅速定情。他们的阻力在于小姐已经订婚,而骑士在对方接受自己之后,缺乏经验,不知如何着手进入下一个环节。侯爵夫人认为决定在背后推动骑士一把。侯爵夫人很快就分别同那两位年轻人结交,成了他们在特定事务上的情感导师。在她的诱导下,骑士和小姐渐渐沉迷于情欲中无法自拔。

作为小说的主线,子爵对院长夫人的进攻则更加诡计多端。在第15节中,子爵发现院长夫人找人调查自己的平日行迹。读者可能会猜到,院长夫人对子爵的调查,原因可能跟前面说到的闺蜜给院长夫人的信有关。在那些信里,闺蜜对瓦尔蒙子爵的品格颇有怀疑。子爵对此有所觉察,干脆将计就计。他给侯爵夫人写信,把计划全部告诉她,以此炫耀,也等于给读者预告了一幕精心设计的慈善秀即将上演。他让仆人找出周围最穷的一户人家,亲手送给他们一笔钱,并且刻意让监视者他的人看到,进而传到院长夫人耳中。既然院长夫人品行高洁,也容易被善行所感动,子爵此举想必会让她印象深刻。

稍后几天,在第21节,子爵再次写信给侯爵夫人,讲述了计划如何顺利实施而且大获成功。正如拉克洛一以贯之的方法,故事中任何人物在书信中的自述,其效果将由他人观点重新检验。在第22节院长夫人致闺蜜的信中,读者可以看到,子爵的诡计显然获得巨大成功。在夫人心中,子爵原先的可疑污点,应该因为如此善良的行为而得到洗刷。正因为院长夫人是通过秘密监视知道了这件事,所以她以为自己看出了子爵的天性。她对子爵的真正意图缺乏洞察。

上述这段节情节相当经典,在后来很多小说和影视中被反复运用。院长夫人掉入的陷阱,被称为“意向性陷阱”。事实上,整部《危险的关系》都不仅仅具有文学价值,它构成了一个复杂的、完美的、充满细节的心理学案例。第二部分,我们就从这个角度来看看本书的特别之处。

意向性起初是一个哲学名词。后来,现代心理学用它来定义人类推测、理解某人心理过程和内容的能力。这种意向性能力总是跟一些动词相关联,当一个人说他“猜想”、他“知道”、他“怀疑”时,他就表现出了一阶意向性水平。也就是说他了解自己头脑中在想什么。人也能推测他人的心智活动,“我怀疑他知道”,这个能力一般5岁儿童就能习得,这就是二阶意向性水平。就一般人来说,这个序列水平一直可以延伸到五阶,甚至六阶:我想/你会认为/我知道/你希望/我怀疑/你在猜测。

英国进化心理学家罗宾·邓巴在分析这个问题时,曾以一个日常场景为例:一位丈夫看着太太跟陌生人说话。此刻太太心里在想“这个正跟我说话的家伙真没劲”。而那位陌生人呢,心里却觉得“她一定觉得我很有吸引力”。太太的心理活动内容处于一阶意向性水平。陌生人臆测对方的想法,属于二阶意向性。如果那位丈夫也参加了这场读心术比赛,情形就会变得更加复杂。他可能会想:“我怀疑这家伙以为我老婆会跟他私奔。”他的想法中可能包含了三阶、四阶甚至五阶意向性水平。五阶意向性是大部分人所能达到的极限,只有极少数才智超群之士有可能抵达六阶。

比如,莎士比亚就被认为,能达到六阶意向性水平。他在创作悲剧《奥赛罗》时,他希望/观众相信/伊阿古企图/让奥赛罗相信/苔丝狄蒙娜正爱着/凯西奥,而凯西奥也爱着她。任何一位十二岁以上会讲故事的儿童或者网络文学作者都具有四阶意向性水平,比如,故事讲述者希望听众能理解他笔下的一个人物猜错了另一个人物的想法。然而,只有莎士比亚那样的故事讲述者具有六阶意向性能力,而他的那种能力,挑战了读者大脑,把读者推向至少五阶水平。

而在《危险的关系》中,拉克洛利用不同人物之间的通信,让他们由各自视角对事件发出预告、现场观察、事后评判分析,与此同时,作者也不断在猜测和引导读者的看法,让小说呈现繁复的心理层次。如此多重意向性交织叙述,本身就构成了一种复杂文体,在小说史上几乎前所未有。为了让读者意识到这一点,从而将复杂叙事能够有效传达给读者,拉克洛有时甚至采用特别戏谑荒诞的方法,期望读者产生深刻印象。比如第48节,子爵向院长夫人写信诉说浓情蜜意,但读者在47节子爵给侯爵夫人的信中早已获悉,子爵是在老情人床上、当着那个女人的面给院长夫人写情书。由此,回过头来看,这封情书就变得每一句话都语带双关,在院长夫人读起来,句句饱含情意,而在读者这儿,那些话却充满淫秽意味。由此,读者一方面对子爵的道德败坏有了全新认识,另一方面,读者也领会了作者更深一层意图:拉克洛想让读者知道,即便是最纯真的话语,也可能表达不堪入目之意。读者诸君千万不要轻易掉进意向性陷阱。

在小说的第一部分,瓦尔蒙子爵机关算尽,他甚至成功地把女仆拉下水,成为自己安插在院长夫人身边的卧底,但他还是遭到了拒绝。在另一条线索上,侯爵夫人也没能让骑士把小姐勾引上床。看到正面激励不能有所进展,侯爵夫人就设计从反面刺激。她故意让小姐的母亲发现这场私情,由此一举两得。一方面,侯爵夫人在小姐的母亲那儿取得特殊信任,从此她就可以公开地和小姐说悄悄话,任意影响她而不会让她母亲有所怀疑。即便将来小姐身败名裂,事情闹大之后,也没有谁会怀疑到她在其中所起的作用。另一方面,骑士和小姐在受到家庭阻挠之后,情感愈发强烈,行事也愈发逆反,这样的局面对于侯爵夫人的复仇计划,自然是有利的。

小说第二部分的重头戏,是侯爵夫人对子爵讲述其如何与另一位巴黎浪子普雷旺周旋的故事。普雷旺当众立赌约,要让侯爵夫人成为他下一个猎获对象。此事被瓦尔蒙子爵得悉,他写信警告侯爵夫人。侯爵夫人不顾危险警示,假意无力抗拒勾引,不仅玩弄了普雷旺,更让他脸面丢尽。整个过程从70节子爵写信警告开始,到85节侯爵夫人写信向子爵报告大获全胜结束。侯爵夫人用来战胜普雷旺的诡计完全立足于前面所说的意向性水平差异上,简直可以说是现代心智理论的完美实践。

普雷旺每一步都在侯爵夫人的预料中,而夫人每一个举动都故意造成普雷旺误解,一步步把他引入陷阱。夫人不仅满足了自己对普雷旺的情欲,同时拿住把柄,让普雷旺丢尽脸面,甚至被送进监狱。而在81节侯爵夫人致子爵的信中,她甚至向子爵解释了为何自己必然战胜普雷旺。侯爵夫人说她从小就训练自己观察他人内心、同时隐瞒自己真实意图、给他人以表演假象的各种能力。81、85两节是小说最重要的两封信,不仅作为侯爵夫人的自供,在以后情节发展中起重大作用,同时也展示了小说作者真正的意图:拉克洛真正要揭露的背德丑行,就是这种利用意向性陷阱、操纵他们心理以满足私欲的行为。在此,我们可以回应一下开始就提出的问题。一部小说如果津津乐道于不道德之事,是不是就意味着这部小说本身不道德?一个合格的读者会发现,在《危险的关系》中,拉克洛用他对人性的洞察秋毫,引导我们一步步走入丑行背后的层层深渊——如此有力的揭示,恰恰是具有某种含蓄而深邃的道德观的。

在侯爵夫人和子爵的诱导下,骑士与小姐的纯真感情逐渐被腐化。小说第三部分开始没多久,子爵就把小姐勾引上床。与此同时,侯爵夫人也打算对当骑士下手。而在院长夫人那头,子爵也取得了相当的进展。即使她远远避开,子爵仍然让仆人继续监视。在第107节仆人致子爵的信中,出现一个细节。这名仆人对子爵汇报得十分细致,甚至包括院长夫人的日常阅读。其中有一部书,是英国作家理查逊的长篇小说《克拉丽莎》。《克拉丽莎》是比《危险的关系》出版更早的书信体小说,拉克洛在这里显然表明了自己在创作《危险的关系》时受到了《克拉丽莎》的影响。克拉丽莎同样性格忠贞,受到一位浪荡子诱惑,与其私奔,以悲剧收场。克拉丽莎与她的情人,在某种意义上与《危险的关系》中各色人物一样,都掉进了相同的“意向性陷阱”。克拉丽莎错会了浪荡子真实意图,而那位诱惑者同样也不理解克拉丽莎内心真正想法,他们俩之间对意图的误解,导致了克拉丽莎最后被迷奸——她明明已愿意以身相许,浪荡子却以为不这么做永远也无法让她服从。人物之间的“误会”,是古往今来常常被故事讲述者利用的情节“诡计”。只有最好的故事创作者才会真正深入人物内心世界,利用它来给予读者深刻的启示。

小说进入第四部分,子爵成功诱惑院长夫人失身。他得意地告诉侯爵夫人,并向她索要赌注,侯爵夫人当初曾答应他,如果成功诱惑了院长夫人,她便答应与子爵重续旧情予以奖励。但事情到了这个地步,侯爵夫人却认为子爵远未成功。因为按照原来的约定,他应该证明自己对院长夫人毫无真正感情,完全是出于浪荡子的征服欲望——他赢得的应该是征服者游戏,而不是感情。于是,侯爵夫人要求子爵写信与院长夫人绝交,并且自己亲手写了范本要子爵照抄,词句充满侮辱。这封转抄的绝交信最终抵达可怜的受害者。院长夫人受到沉重打击,在精神错乱中去世。

但侯爵夫人仍未满足子爵,她此刻正与骑士打得火热。此举大大激怒了子爵。他威胁侯爵夫人,后者愤而应战。在故事的收官阶段,恶行终于有了恶报:他们互相揭露对方的阴谋,导致子爵在与骑士的决斗中被杀。而侯爵夫人自己则丑行败露,受到社交圈耻笑,又失去了财产,染上天花,容颜尽毁。以至于有个刻薄的侯爵说,她被天花疾病里外翻了个面,如今她的灵魂出现在她脸上。让侯爵夫人内心丑陋彻底暴露的,正是81、85节那两封给子爵的书信。侯爵夫人一向谨慎小心,只有在那两封信中,她过于得意,说了真心话。而小说叙述者告诉读者,组成小说的所有这些信件,就是因为那对阴谋诱惑者互相攻击揭短,才得以公诸世人的。书信这种形式,为这场连环阴谋留下了直接证据。

故事就讲到这里,我们已经可以大致窥见,拉克洛在并不冗长的篇幅中,通过175封书信,把一组复杂的事件,把一个浮华而腐化的贵族世界,生动地展示给读者。我们从中可以充分体会时代的风尚和人性的层次。从今天的眼光看,更值得玩味的是,拉克洛在这部小说中,构想人物心理、想象以他们的口吻来编造信件、设想信件抵达方式和先后时间,把小说人物内心意图层层揭开,展示了一种极其高超的布局结构、设谋解扣的心智能力。这部小说后来被反复变形、改编,在不同的时代里被注入新的生命力,其始终不变的核心价值,就是这种高超的能力。不难想象,拉克洛当年在法国大革命纷乱复杂的局势中,为奥尔良公爵出谋划策,赢得谋略家名声,利用的也正是这种能力。顺便告诉你,拉克洛和拿破仑师出同门,都毕业于炮兵学校。

第三部分,我们来讲讲《危险的关系》在文学史上最具有代表性的特点,即书信体小说的体裁。也正是得益于书信体小说,才有了刚刚提到的复杂的意向性的呈现。

要解释书信体小说的重要性,我们需要稍微花一点时间翻翻小说史。起初在巴黎,一种印刷读物开始盛行,它其实就是后来法语的小说(nouvelles),在当时是指一种接近于“八卦小报”的读物,内容多半涉及城市生活,尤其达官贵人们的隐秘传闻。这些口耳相传、添油加醋的故事,本身就是一种尝试性的原始虚构叙事形式。故事创作者们由此渐渐发现,有些特殊文体形式,能够让虚构故事具有更多真实感。当他们用书信体方式来讲述一些离奇故事时,读者更容易相信那是真人真事。由书信体的第一人称讲述,叙事可以直接进入人物内心,而且故事讲述者和小说的真实作者在形式上得以分离,使得现代小说引入叙事意图和视角,以及随之而来的意义变化。因此,书信体小说恰好迎合了新一代读者的内心需求,这些读者是欧洲各地新兴城市中的下层市民,按时酬劳的工作让他们在历史上第一次获得业余闲暇时间,印刷技术发展也让他们有可能获得廉价书籍。在17、18世纪的欧洲,书信体小说产生过好几个爆款产品,比如法国人卢梭的《新爱洛伊斯》和英国人塞缪尔·理查逊的《克拉丽莎》。不过,这两部在当年大热的作品,并不是十分适合如今的读者阅读,从某种程度上看,它们的历史文献价值已经大于其文学性。惟有《危险的关系》,作为书信体小说的最高成就,以其更为成熟而凝练的叙事技术,以及编织得更为精巧的故事,仍然常常进入现代读者的视野。

有趣的是,在《危险的关系》的开头,我们首先要面对的是拉克洛的“虚晃一枪”。当时很多书信体小说常常附有序言,声称这批书信是编辑者(实际上是作者)从真实人物那里得到的。有趣的是,在《危险的关系》中,编者序之外另有一份出版者弁言。编者序像通常书信体小说那样,宣称信中都是真人真事,但出版者弁言中却说:“我们无法保证通信集真实性,我们相信这只是一本小说。”这一序一弁当然都是拉克洛本人亲自撰写,但两文互质,令读者对故事内容虚实顿生疑窦。仅此一个细节,作者就表露出更加复杂、更为深刻的写作意图。

我们刚才说过,小说一旦采用书信体,叙事就更容易进入故事中人的主观视角,由此,小说前所未有地获得一种直接展现人物内心的能力,这对于十八世纪城市中人极其富有吸引力。因为城市人口渐趋密集、环境陌生,如何更好地理解他人是应付日常生活必备技能。通过阅读小说来学习生活,是市民阶级的新发现。《危险的关系》有一个挺拗口的副标题:“为了教育别的社交圈子而发表的一个社交圈子的书信集”。正如拉克洛所暗示,小说意在教育读者,所教内容却不是一般人假设或者期待的生活道德,小说有所教益之处,其实是一种读心术。或者用如今心智理论的说法,阅读这样的小说,能够训练读者通过话语更好了解他人的意图。

好,《危险的关系》这本书就为你讲到这里。

《危险的关系》是一部典型的书信体小说,所有小说的功能,比如情节的展开、环境的铺陈,心理的刻画和人物的塑造,都是通过一封接一封书信的形式来实现的。

整部《危险的关系》不仅仅具有文学价值,它本身就构成了一个复杂的、完美的、充满细节的心理学案例。在《危险的关系》中,拉克洛利用不同人物之间的通信,让他们由各自视角对事件发出预告、现场观察、事后评判分析,与此同时,作者也不断在猜测和引导读者的看法,让小说呈现繁复的心理层次。如此多重意向性交织叙述,在小说史上几乎前所未有。从今天的眼光看,更值得玩味的是,拉克洛在这部小说中展示了一种极其高超的布局结构、设谋解扣的心智能力。这部小说后来被反复变形、改编,在不同的时代里被注入新的生命力,其始终不变的核心价值,就是这种高超的能力。

撰稿:小白工作室 脑图:刘艳导图工坊 转述:杰克糖

划重点

1.意向性起初是一个哲学名词。后来,现代心理学用它来定义人类推测、理解某人心理过程和内容的能力。

2.在《危险的关系》中,拉克洛利用不同人物之间的通信,让他们由各自视角对事件发出预告、现场观察、事后评判分析,与此同时,作者也不断在猜测和引导读者的看法,让小说呈现繁复的心理层次。