《兰花与蒲公英》 午未解读

《兰花与蒲公英》| 午未解读

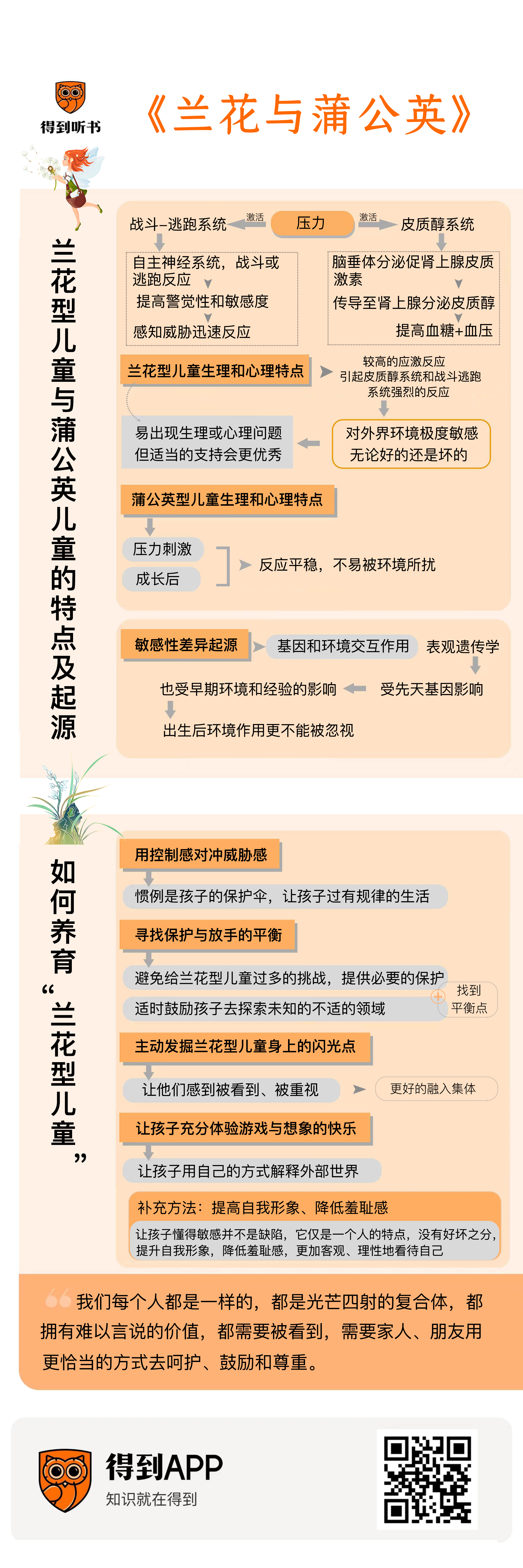

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的书是《兰花与蒲公英》。听到这个书名,我想很多人会觉得这是一本讲植物的书,但其实这是一本很经典的教育宝典,是针对儿童不同特点的养育方法的书。“兰花”和“蒲公英”是对儿童不同性格特点的比喻,它说的是一部分孩子像兰花,他们很“敏感”,极易受环境的影响,如果精心照料,可以焕发无限光彩,但如果受到忽视与伤害,就会枯萎凋零;而另一些孩子则更像蒲公英,他们特别“皮实”,适应能力强,几乎在任何环境中都能茁壮成长。

本书作者托马斯·博伊斯和他的妹妹曾经就是这样的两类儿童,作者是典型的“蒲公英型”,而妹妹则是典型的“兰花型”。他们相差两岁,拥有几乎完全一致的童年,可是后来因为家庭屡遭变故,兄妹两人从此踏上了完全相反的道路。作者事业有成、婚姻美满、生活富足。妹妹虽然才华横溢,但却常年遭受精神疾病的折磨,生活充满绝望。

到底是什么让作者和他的妹妹,在几乎同样的家庭、同样的背景下,却走上了完全相反的路?还有没有补救的可能?如果有,又该做些什么呢?我想,这也是很多父母迫切想要了解的问题。因为生活中虽然大多数孩子都是“蒲公英型”的,但“兰花型”也不在少数,这些“兰花型儿童”往往让父母操碎了心,有时候父母很难理解为什么自己的孩子就这么敏感、脆弱,有时候父母虽然理解却纠结于教育不得章法,为孩子的未来感到分外地担忧和焦虑。

这就是今天这本书要帮你解决的问题,作者托马斯·博伊斯是美国儿科医生,也是加州大学旧金山分校儿科和精神病学荣誉教授。2015年,他还获得了儿童发展研究会颁发的“儿童发展跨学科杰出贡献奖”。这本《兰花与蒲公英》全书20万字左右,共十个章节,里面收录了作者博伊斯四十多年的儿童发展研究成果。在书中,博伊斯通过丰富多彩的案例和实践经验,深入浅出地阐述了“兰花型儿童”和“蒲公英型儿童”的特点、起源、发展的优缺点,并重点对“兰花型儿童”提供了一系列实用的、有针对性的育儿方法和建议。

接下来,我将分两个部分为你解读这本书。在第一部分,我们会梳理作者几十年来进行的典型研究,跟随作者一起去发现“兰花型儿童”和“蒲公英型儿童”究竟有什么样的生理和心理特点?这些特点的起源又是什么?了解这些可以让父母能更准确地理解孩子的思想和行为,采取更恰当的方式抚养孩子。所以第二部分,咱们就重点说说人们该如何对待两种不同风格的孩子,尤其是“兰花型儿童”。

好,咱们先来看看,“兰花型儿童”和“蒲公英型儿童”究竟有什么样的生理和心理特点?这些特点的起源又是什么?

每年冬天都会有很多孩子因为感冒、支气管炎、鼻窦炎等呼吸系统疾病去医院看医生,作为一名儿科医生,作者早就习以为常了,可是有一点他很疑惑,因为总是有父母说家里的某个孩子比其他兄弟姐妹要体弱多病。当时儿科研究普遍认为,呼吸道疾病单纯是由病毒、细菌,还有少数真菌引起的,生病次数多,要么是感染的病毒不同,要么是运气不好。很少有人去花心思研究,为什么有的孩子经常感冒咳嗽,而有的孩子几乎从来不生病,这种差异背后还有哪些可能的原因。

不过,当时还是有一小部分科学家提出了自己的猜想,他们开始怀疑像压力、孤独、社会隔离等由社会关系产生的情绪会影响生理健康。这在当时是非常不可思议的观点,这些看不见摸不着的情绪,怎么会侵入人体,通过免疫系统改变人体的抵抗力呢?虽然有一些研究验证了这一想法,压力和困境确实会以某种方式对人体造成影响,但这些研究大多是以成年人为研究对象,以儿童为研究对象的相对较少。在这样的背景下,作者和他的同事申请了一个全新的课题:以家庭压力源为风险因素,检测它对学龄前儿童患呼吸系统疾病的影响。1975年,项目通过申请,由此作者热情洋溢地开启了后续一系列的研究。

一开始,作者和同事们找到了58名学龄前儿童,他们采访这些儿童的父母,了解发生在孩子身边的压力性事件,例如离婚、祖父母过世、经济问题等等,然后每隔一段时间就检测一下儿童的呼吸道的情况。就这样进行了长达一年的研究后他们发现,家庭中存在的压力事件的确与儿童呼吸系统疾病的严重程度和持续时间有关,压力越大,健康状况就越差,只是它们之间的关联却没有预期的那么大。也就是说,有的家庭压力值极高,但孩子的健康问题却不严重,也有一些儿童压力值很低,但健康问题却非常突出。为了再次检验实验结果,作者在不同的地区又把研究做了好几遍,得到的还是同样的结果。

到底是什么在影响着实验的结果?我想很多人都能猜到一部分原因,那就是每个孩子的性格或意志力的不同造成了这种差异。当然,作者和同事认为另一种说法也可以解释这一差异,而且这个说法要更深层、更基础,他们在考虑是不是儿童面对压力产生的内在应激反应原本就天差地别呢?

要想了解儿童先天应激反应的差别,咱们得先认识一下人类大脑内的两大主要应激神经系统:皮质醇系统和战斗-逃跑系统。简单介绍一下这两个系统。

首先是皮质醇系统,当人感受到压力之后,脑垂体会分泌促肾上腺皮质激素,然后促肾上腺皮质激素顺着血液流到肾上腺,肾上腺再分泌出皮质醇。皮质醇这种物质会提高血糖、血压,血糖升高的时候,抵达脑部的养分也会增加,有利于我们思考,而血压升高的时候,心脏向身体各处泵氧的能力也增加了,有利于我们完成重体力的任务。

另外一个系统是战斗-逃跑系统,面对压力时,会诱发自主神经系统的战斗或逃跑反应,具体的表现是手心出汗、瞳孔扩张、心跳加速、颤抖等,以此提高警觉性和敏感度,更好地了解周围环境,并对感知到的威胁迅速做出反应。这两大系统,短时间内被激活可以起到保护作用,但是如果一个人长期处在压力之下,生理性应激反应随时间推移不断累积,反而会提高各种疾病患病风险。

为了验证内在应激反应的影响,作者和同事找了上百名3—8岁的儿童进行实验。他们让这些儿童在实验室里做一系列的压力性任务,像是在舌头上滴一滴柠檬汁或者观看情绪化的电影片段等等,然后收集他们的唾液用来检测皮质醇含量,收集心脏电生理数据测量战斗-逃跑系统的激活程度。

结果发现,这些儿童面对实验室挑战时的神经性反应差异巨大,15%—20%的儿童,表现出了更强的压力反应,他们的皮质醇水平更高、自主神经系统的战斗-逃跑系统反应更强,这部分孩子就是“兰花型儿童”。与此相反,80%—85%的儿童对压力的反应很轻微,几乎不太受压力的影响,这部分是“蒲公英型儿童”。

说到这儿,我想和你分享书中另一个有意思的发现,也和应激反应有关。作者在某次研究中意外发现,应激反应更强的“兰花型儿童”有一个普遍的特点,就是他们的右耳温度要明显高于左耳。听起来有点奇怪,这是为什么呢?我们知道人的左右脑的分工是不同的,左脑主要负责理性思维,右脑更多负责情绪思维。“兰花型儿童”的高反应特征与右侧前额皮层剧烈活动相关,而右侧前额皮层剧烈活动会导致更多的血液流向右侧大脑,当右侧大脑血流增加时,流向右侧鼓膜的血液也会相应增加,因此右耳温度会升高,进而造成左右耳温度不对称的现象。如果你感兴趣,可以找身边的“兰花型”小朋友测一下左右耳的温度,看看是不是这样。

好,说回正题。现在我们已经知道了,压力会对生理健康产生影响,并且面对压力,儿童的应激反应有着较大的差别。如果我们把压力、应激反应差别、生理健康三者放在一起同时考虑,又会得出什么样的答案呢?这次作者团队对加州大学旧金山分校教职工家里3—5岁的孩子进行了测试,和前几次实验一样,他们先与孩子的父母进行访谈,调查家庭中的压力源与困难之处。同时,为了测量每个孩子的应激反应,作者把焦点放在了新学期入学的适应力挑战上。在开学前一两周和开学后一两周将这些孩子带到实验室,测量他们的皮质醇系统和战斗-逃跑系统的应激反应活性。然后,每两周还会要求父母填写孩子的呼吸系统疾病症状清单,由此获取发病率。

和预期的一样,那些身处在高压家庭环境中,并有较高应激反应的“兰花型儿童”,他们患呼吸系统疾病的概率和严重性都显著高于其他人。不过,作者还有个很意外的发现,同样是这群具有高应激反应的“兰花型儿童”,如果生活在更加和谐、能够给予更多支持的家庭环境中,他们的呼吸系统疾病患病率在所有实验儿童中就是最低的,甚至比生活在低压力家庭中的、低应激反应的“蒲公英型儿童”还低。也就是说,“兰花型儿童”,既可以是最体弱多病的,也可以是身体最强壮的,不仅是生理健康,后来作者做了一系列实验也表明,“兰花型儿童”将来的心理问题可能是最严重的,也可能是最轻微的,这一切的关键在于家庭环境是充满压力的还是和谐友爱的。

说到这儿,咱们就可以总结一下“兰花型儿童”和“蒲公英型儿童”的特点了。说起“兰花”,大多数人的第一反应是“脆弱”,但是通过作者多年的研究,你会发现,“兰花型儿童”的核心特征不是脆弱,而是对外界环境的极度敏感。当然,这样的高敏感性本身并不是一件坏事,它更像是一种“风险投资”,同时具有高风险和高回报的特点。虽然高敏感的“兰花型儿童”更容易受到不利情况的影响,但如果给予适当的支持,他们很可能成长得比那些不那么敏感的同伴更加优秀。作者博伊斯研究对象中的许多“兰花型儿童”长大后都变得非常优秀,成了聪明慷慨、对世界有用的人。而“蒲公英型儿童”不用多说,还是一如既往的有韧性,不轻易为环境所扰。

最后,让我们来回答最后一个问题,就是“兰花型儿童”和“蒲公英型儿童”这种对压力情境反应性,或者说敏感性的差异源自何处呢?是生来如此呢,还是早期经历让他们变成这样?咱们也不卖关子了,答案显而易见,是基因和环境相互作用的结果。问题是基因与环境交互作用究竟是如何发生的?

表观遗传学是基因和环境交互作用的最佳证明。表观遗传的意思是DNA的序列不变,但每个基因上都有一个“开关”控制着遗传基因的表达方式,这个开关就是环境,或者说是生活经历。最经典的例子就是1944年荷兰大饥荒,当时很多胎儿在子宫内都遭受了营养不良。几十年后,人们在荷兰的流行病学调查中惊奇地发现,受饥荒影响的那一批孩子以及这些孩子的子女,成年后比其他人更容易患上高血脂、肥胖、糖尿病等代谢疾病。

这是为什么呢?科学家发现,饥荒中的母亲体内会产生一些信号,对胎儿体内与能量代谢有关的基因做了一些特殊的标记,说白了就是先把一些浪费能量的基因关掉,以减缓新陈代谢水平。但在饥荒过后,食物供应充足,而这些婴儿的新陈代谢水平却没有变,他们的身体依然在为饥荒做准备。这样一来,当孩子长大了,哪怕摄入正常的热量,对细胞来说也太多了,所以就容易肥胖,以及患上心血管疾病和糖尿病。

上面的例子说明,基因和环境的交互早在胎儿出生之前就已经开始了。所以可想而知,如果母亲在孕期压力过大、营养不良或是心情抑郁,胎儿出生后的应激激素水平就有可能会偏高,继而导致过度警觉,也就是会出现应激反应较大的情况。如果母亲身心舒畅、期待分娩、饮食与睡眠情况良好,胎儿将更有可能具备良好的自我调节能力。

胎儿出生后,环境的作用同样不能被忽视,例如,当儿童遭受虐待等早期重大压力时,他们的身体可能会自动调节,以此来适应这些不好的经历,比如肾上腺细胞可能会产生更多皮质醇,神经细胞可能会激活战斗-逃跑系统,白细胞可能会对任何生理伤害做出响应,脑细胞可能会抑制儿童情绪反应。这样的调节会带来什么样的影响呢?儿童可能会出现免疫系统紊乱,更容易生病,产生抑郁、焦虑的心理问题,甚至还会影响大脑的发育,出现注意力不集中、学习困难、记忆力减退等一系列状况。

虽然人们不能改变自己的基因,但人们依然能够通过改变环境的方式,影响基因的表达方式,从而扭转不利的局面。前面我们说,高敏感的“兰花型儿童”更容易受到不利情况的影响,但如果给予适当的支持,他们很可能成长得比那些不那么敏感的同伴更加优秀。所以,是让家长操碎了心的“问题孩子”还是“未发现的天才”,关键就在于父母能否提供一个充满爱和支持性的家庭环境,去激发“兰花型儿童”敏感与脆弱之下蕴含着的惊人力量。这件事说起来容易,做起来难,作者基于多年的观察和实践研究总结出来了很多有针对性的方法,咱们一起来看一看。

首先,可以用“控制感”对冲“威胁感”。“兰花型儿童”对任何新奇的、意料之外的事情都十分敏感,会觉得是一种威胁。比如,作者的女儿艾米就是一个“兰花型儿童”,她小时候特别讨厌家里换保姆,陌生人身上不一样的味道、不一样的行为习惯都会让艾米想要逃避。不仅如此,艾米还很挑食,对那些味道、色泽、口感带有某种异域风情的食物,她坚决不愿意尝试。你说,艾米是胆怯或者缺乏勇气吗?好像也不是,因为艾米有时候也很勇敢,充满冒险精神。她有时会和哥哥一起做一些新奇的游戏,他们会用五米高的木棒撑竿跳,会攀上岩墙或岩壁的顶端,会在巨浪中潜水。

其中的变化是如何实现的呢?作者认为,惯例是孩子们的保护伞,只不过很多人都忽视了。让孩子过有规律的生活,例如每天晚上一起吃饭,每天或者每周给孩子布置家务活并要求他们按时完成,给予孩子规律的午睡或休息时间,每月都去参加同一个户外活动。没什么特别的方式,但是这些日常惯例就足够可以给“兰花型儿童”控制感,让他们感到舒适。作者在上世纪70年代做的研究也证明,家庭惯例可以减少压力变化对感染呼吸系统疾病的影响。

其次,寻找“保护”与“放手”的平衡。由于“兰花型儿童”容易对外界刺激做出生理反应,因此父母要避免给“兰花型儿童”过多的挑战,并提供必要的保护。然而,对于“兰花型儿童”的抚育不仅仅是提供庇护,父母也需要知道何时鼓励孩子去探索未知的,甚至是有些不适的领域。因为只有在这些未知领域取得胜利,才能促进孩子的成长并激发应对困难的能力。因此,“兰花型儿童”的父母既要鼓励孩子参加一些可能会有些强烈的活动,也要保护他们免受新奇、危险或困难的刺激,必须找到一个微妙的平衡点。

还有,主动发掘“兰花型儿童”身上的闪光点。加拿大儿童文学作家珍·立德写过一部短篇小说叫《勇敢的杰西》。它讲述的是一对姐妹的故事:姐姐叫克莱尔,生性胆怯,却富有想象力;妹妹叫杰西,更为勇敢。大多数人都更喜欢勇敢的杰西,然而有一天,附近的坏孩子抢走了妹妹杰西最喜欢的玫瑰色泰迪熊,当时姐姐克莱尔灵机一动,编造出一个吓人的故事,说她们英勇强壮的表哥们一定会很快过来抢回玩具熊,这才赶走了坏孩子。大家没想到平时胆怯的克莱尔竟然在危急关头挺身而出,化解了危机。

由于敏感的特质,“兰花型儿童”其实是不太喜欢热闹的,所以在家庭或者学校的活动中,他们可能显得没太有存在感,甚至有点无足轻重。这时候作为家长或老师,要主动地去发现并称赞“兰花型儿童”身上的闪光点,让他们感到被看到、被重视,才能更好地融入集体。

最后,让孩子充分地体验游戏与想象的快乐。这一方法对“兰花型儿童”和“蒲公英型儿童”来说同等重要。瑞士著名心理学家皮亚杰认为,游戏是儿童认知发展的必然阶段,从幼儿到少儿,孩子正是通过不同的游戏来感知和适应外部环境的。举个例子,你会发现,3—7岁这个年龄段的孩子很喜欢玩象征性游戏,最经典的就是“过家家”,孩子为什么喜欢玩“过家家”呢?这是因为成人的世界对孩子来说太难理解了,所以孩子就通过幻想和假扮,创造一个自己的世界,用自己的方式来解释外部世界,获得情感的满足。

上面是本书中作者给出的一些让“兰花型儿童”茁壮成长的育儿方法。但由于这本书用了近80%的篇幅都在讲作者所做的研究,对于方法和建议略显不足,所以在这里我想和你推荐另一本书。美国心理学家伊莱恩·阿伦,她是高敏感人群研究领域的领先者,曾经写过的一本讲述如何养育敏感孩子的指南书,叫做《发掘敏感孩子的力量》。通过前面的讲述,咱们应该知道“兰花型儿童”最核心的特点就是高敏感,所以我认为这本书是对今天所讲话题的一个很好的补充,我挑几个方法再和你多说一说。

比如,伊莱恩发现,高敏感儿童很容易对自我形象评价过低,把一个小缺点放得无限大。为了有效提升孩子的自我形象,你可以试试下面这个方法:针对每个缺点都指出一个相对的优点。举个例子,孩子因为输了球赛很难过,家长可以说,“我知道你不太擅长体育,可是你很会画画,我猜梵高也不太会打球吧”。注意,点到为止就好,千万不要故意夸大他的优点,说什么“你画得比梵高还好”,这样说只会让他失去对你的信任,让你的安慰失去应有的力量。

另外,研究表明,对于那些自我形象较低的人来说,他们会按照优点和缺点来分类记忆。当他们意识到其中一个缺点时,其他缺点也会同时浮现在脑海中。比方说,还是这个输掉球赛的孩子,如果他总按照优缺点分类记忆,那么他不仅会把这次经历看作自己不擅长体育活动的证据,同时他还会联想起很多其他缺点,像是沟通能力弱、不够自信等等。所以,针对每个缺点都指出一个相对的优点,这个方法可以有效地中和孩子的自我否定的倾向。

除了用优点中和缺点,家长还可以教会孩子另一种分类记忆的方法,按照类别或者说按照情景分类,比如与运动有关的记忆归在一个记忆档案中,与学业相关的记忆归在一个档案中,与社交生活有关的记忆归在另一个档案中。这样进行分类记忆的好处是,它与优缺点这样的价值判断无关,仅仅把一段段的经历当作不同的人生体验,从而能够更客观、理性地看待自己和他人。

咱们再进一步说,高敏感儿童不仅会对自我形象评价过低,他们对敏感特质这件事本身还会产生羞耻感。因为“敏感”会带来很多烦恼,一点声音、气味、光照的改变都可能引起不安,情绪也容易因为刺激大起大落。如果你身边有高敏感人群或者你自己就是一个高敏感的人,我想这一点很多人应该深有体会。如果高敏感的孩子产生了羞耻感,家长又该怎么做呢?

伊莱恩在书中为我们提供了很多的建议,咱们说几点比较重要的。首先,一定要清楚地让孩子明白,他不是唯一有敏感气质的人,人群中有15%—20%的儿童具有这样的个性,而且男女比例相当,这一点和咱们前面提到的“兰花型儿童”比例也是一致的。如果可以,最好能罗列一些身边人的例子,或者找一两个孩子欣赏的,同时具有高敏感特质的名人,这样可以为孩子找一位高敏感特质的人生导师。

还有,不要把敏感作为孩子受挫时的借口,而是要专注在如何解决问题上。例如,不要说“你被拒绝了,当然会不开心嘛,你那么敏感”,而要说“我看到他们这样对待你感到很气愤,发生什么事情了?让我们想想下次怎么做,才能让结果变得不一样呢?”没错,要讨论具体解决方法,而不是说些孩子无法执行,并且可能有损自尊心的泛泛之词。其他的一些建议这里就不一一列举了,所有这些建议的核心,总结成一句话就是,让孩子懂得敏感并不是缺陷,它仅仅是一个人的特点,没有好坏之分,仅此而已。

除了上面咱们提到的这几种方法,《发掘敏感孩子的力量》这本书中还根据不同年龄段的孩子给出了更有针对性的方法。例如,怎样安慰和回应高敏感的婴儿、怎样帮助学龄期的高敏感儿童适应学校环境、怎样帮助高敏感的青少年顺利过渡到成年等等。如果你对这部分内容也感兴趣,推荐你找来原书进行拓展阅读。

好,今天这本《兰花与蒲公英》就为你介绍到这里。咱们简单总结一下。

在第一部分,我们主要说了作者是如何一步步通过研究来发掘“兰花型儿童”和“蒲公英型儿童”特点和起源的。不同类型的孩子在面对压力时,内在的应激反应程度不同,“兰花型儿童”有着较高的应激反应,一点点刺激,都能引起皮质醇系统和战斗-逃跑系统强烈的反应,更容易出现生理或心理问题。相反,“蒲公英型儿童”对同样的压力刺激则反应平稳、坚韧不拔。但是,需要我们注意的是,高应激反应的“兰花型儿童”,如果是生活在更加和谐、能够给予更多支持的家庭环境中,他们的健康状况却比其他人都要好。也就是说,“兰花型儿童”的核心特征是对外界环境的极度敏感,对好的、坏的都敏感。而这种生理上的敏感性,不仅受先天基因的影响,更受到早期环境和经验的影响,是基因和环境的交互作用。

在第二部分,咱们重点讲了人们可以做哪些事情,帮助孩子们茁壮成长,尤其是“兰花型儿童”。作者在书中提到一些方法,比如,让孩子过有规律的生活,用“控制感”对冲“威胁感”;既要鼓励孩子参加一些有挑战性的活动,也要保护他们免受新奇、危险或困难的刺激,在“放手”和“保护”中找到一个微妙的平衡点;善于捕捉孩子身上的闪光点,以此提升孩子在群体中的存在感;让孩子充分地体验游戏与想象的快乐,让他们用自己的方式来解释外部世界。另外,我们也根据《发掘敏感孩子的力量》这本书给出了几个补充方法,目的是帮助高敏感孩子提升自我形象,降低羞耻感,更客观、更理性地看待自己。

虽然是本书提出的重要概念,但我们并不能完整明确地把人分为“兰花型”或者“蒲公英型”,这两种花的比喻仅仅代表着一种范围,“蒲公英型儿童”也有敏感脆弱的时刻,“兰花型儿童”同样也有勇敢坚韧的时刻。本质上来说,我们每个人都是一样的,都是光芒四射的复合体,都拥有难以言说的价值,都需要被看到,需要家人、朋友用更恰当的方式去呵护、鼓励和尊重。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。

恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1。 “兰花”和“蒲公英”是对儿童不同性格特点的比喻,它说的是一部分孩子像兰花,他们很“敏感”,极易受环境的影响,如果精心照料,可以焕发无限光彩,但如果受到忽视与伤害,就会枯萎凋零;而另一些孩子则更像蒲公英,他们特别“皮实”,适应能力强,几乎在任何环境中都能茁壮成长。

- 本质上来说,我们每个人都是一样的,都是光芒四射的复合体,都拥有难以言说的价值,都需要被看到,需要家人、朋友用更恰当的方式去呵护、鼓励和尊重。