《兄弟姐妹心理学》 午未解读

《兄弟姐妹心理学》| 午未解读

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的书是《兄弟姐妹心理学》,副标题是:为什么第一胎容易当领导,而弟弟妹妹负责改变世界。这是一本讲述出生顺序对孩子的影响,以及如何有针对性地养育不同排行孩子的育儿书。

随着国家放开二孩、三孩政策,许多家庭中都有了不止一个孩子,这对父母和孩子们来说都是个不小的挑战。对父母来说,随着第二、第三个孩子的到来,他们的注意力、精力要在多个孩子之间进行分配,难免有些力不从心。对孩子们来说,如何与兄弟姐妹和睦相处,如何保住自己的家庭地位,是不得不考虑的生存问题。

不仅如此,出生顺序、家庭排行对孩子的成长发展影响也很大。很多父母发现,同样是在一个家庭里长大的几个孩子,性格特点、职业发展道路、婚姻状况等方面却截然不同,但似乎又有点规律。比如,有些家庭的父母发现,老大稳重一些,做事更严谨有条理;而老二更懂得灵活变通,善于调解、处理人际关系;老幺,也就是最小的孩子,就要更活泼一些,感情充沛、富有创造力、喜欢引人注意,擅长表达。

你可能有点疑惑,出生顺序、家庭排行真的有这么大的影响吗?这件事有科学依据吗?其实20世纪初,心理学家阿尔弗雷德·阿德勒就提出了出生顺序影响人格的理论,但是因为缺乏实证依据,因此这个理论时兴时衰。后来到了20世纪后半叶,另一位心理学家弗兰克·萨洛韦给出了科学的证明,他在1996年出版的《天生反叛》一书中公布了历时26年的研究成果,他发现,预测一个人是具有领导才能还是强大创造力的最重要因素,就是出生顺序。再后来,一份来自意大利的研究报告指出,出生顺序会影响一个人的健康状况,甚至决定着患心脏病的概率。

不过,即使出生顺序理论对大多数人都适用,但它也不是放之四海而皆准的。一个人的成长受遗传、家庭环境和社会等方方面面因素的影响。所以,我们要清楚地知道,出生顺序给人带来的是不同的可能性,而不是必然性,但了解这个可能性很有趣,也很有帮助。一方面,了解关于出生顺序的知识可以加深对自己的认识,以及手足之情。另一方面,也可以指导父母灵活养育儿女,虽然无法控制出生顺序,但依然可以影响出生顺序发生作用的方式,让孩子更好地成长。

本书的作者是澳大利亚著名的育儿作家和演说家迈克尔·格罗斯,他曾是一名教师,也是一个高产的作者,写过12本针对家长育儿及教养的书,像是《让孩子掌控情绪》《教出孩子的自信、品格和抗压力》等等。今天这本《兄弟姐妹心理学》的英文原版书,在2003年首次出版后,引发了读者的强烈共鸣,他们纷纷给作者来信表达感谢并提出了更多有价值的问题,因此后来作者在原版的基础上又进行了增补和修订,并在2021年再次出版。这本书分为三个部分,共十七个章节,从为什么出生顺序影响重大,到出生顺序如何影响人格,再到出生顺序产生影响的奥秘,详尽地阐述了出生顺序理论,并提供了一套行之有效的技巧,帮助我们更好地与各个排行的人相处。

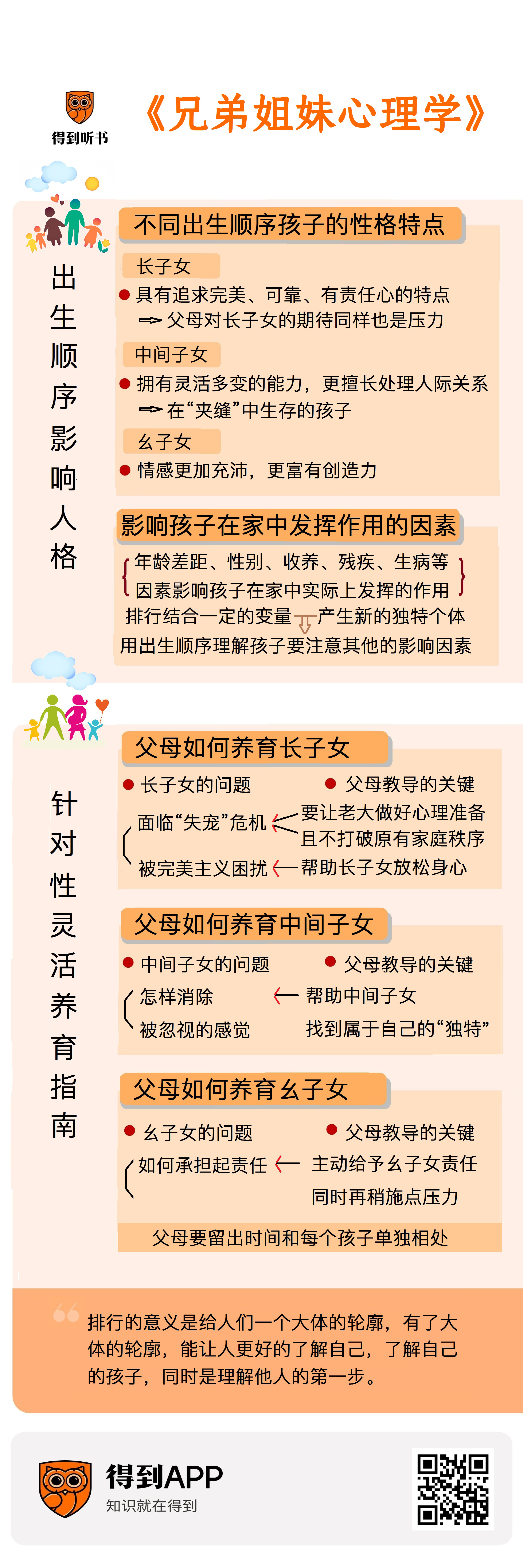

接下来,我将分两部分为你解读这本书。第一部分,咱们重点讲讲,根据作者的研究分析,不同出生顺序和排行的孩子,他们各自有怎样的特点,又有哪些不一样的情况。第二部分,咱们分别讲讲长子女、中间子女和最小的子女,这三种不同排行的孩子在成长中所面临的问题和挑战,以及父母该如何有针对性地进行养育。

好,咱们先来说说,根据作者的分析研究,不同出生顺序和排行的孩子各自有怎样的特点。虽然不同的学者关于出生顺序的研究存在一些分歧,但大多数研究都指出,处在同一位置上的孩子往往有着相似的特征。

比方说家里的长子女。作为家中的老大,他们往往具有追求完美、目标性强、成就卓著、责任心强、循规蹈矩、意志坚定、尽职尽责、注重细节等特点。这样的性格特征在一定程度上也影响着长子女未来的职业选择,你会发现,在需要类似品质的工作岗位上,家里排行老大的人是相对较多的。比如,最终进入医疗、金融和法律等行业的大都是长子女;首批进入太空的23名美国宇航员中,有21个都是老大;还有,超过50%的美国总统和澳大利亚总理都是长子女。

为什么呢?因为第一个孩子的到来,对于任何一个家庭来说都是一件意义非凡的大事。在孩子出生前父母就会严阵以待,给即将到来的孩子取名字,布置婴儿房,购买衣服和玩具,还会参加胎教班等等。等孩子出生后,初为父母的心情就更加矛盾和复杂了,一方面父母想要把最好的爱给孩子,孩子的每次哭泣、每个眼神都牵动着父母的心,每个成长瞬间和突发奇想都会被悉心记录下来;另一方面父母又想严格要求,想要教出个懂事听话的孩子,于是将长子女与其他孩子进行比较,生怕自己的孩子哪方面落后于人。而等有了弟弟妹妹之后,长子女有时候还会被要求照顾弟弟妹妹,树立良好的榜样。父母对长子女的期待也是沉甸甸的压力,由于不想让父母失望,所以有些长子女会尽可能避免冒险,做事谨慎小心,害怕犯哪怕一丁点的错误,这也是为什么会有上面那些人格特点的原因。

好,说到长子女,咱们顺带着说一下独生子女,本书引用研究结果表明,独生子女的特点在很多方面与长子女是相似的,比如,追求完美、注重成就、上进心强、小心谨慎等等,因为在没有弟弟妹妹出生之前,长子女也可以看作是独生子女。另外,独生子女也有一些属于他们自己的特点,比如他们通常自尊心更强、更自信、更注重隐私、更以自我为中心,有点像迷你版成年人。这是因为父母没有其他孩子要照顾,于是把大量时间、精力和育儿资源都花在仅有的一个孩子身上,而且独生子女也不需要照顾兄弟姐妹,所以他们习惯了我行我素,做事只认一种方式,就是他们自己的方式。

接下来,咱们说说家里的中间子女,这里说的中间子女既包括老二,也就是俗称的次子女,也包括后面出生的,在老二和老幺之间的孩子,由于现在的家庭规模普遍较小,所以这里咱们就统称为中间子女了。一般来说,中间子女和长子女的性格差异是比较大的,会有长子女所没有的特点。比如,如果老大责任心很强,老二就很可能是捣蛋鬼;如果老大严肃庄重,那么老二大概率脾气随和、爱交朋友。总的来说,中间子女的性格,往往是灵活变通、办事圆滑、容易相处、自由散漫、慷慨大方、心胸开阔、爱好交际、喜欢竞争的。

作者认为,中间子女是在“夹缝”中生存的孩子,上有哥哥姐姐,下有弟弟妹妹,他们不仅要学会与能力更强的哥哥姐姐们谈判、沟通,而且还要在弟弟妹妹面前树立权威,甚至做出妥协。所以,他们更擅长人际交往,拥有灵活变通的能力就不足为奇了。而且从小就善于充当协调者和谈判者,他们在长大后,往往会从事类似角色的工作,像是外交、医生、心理咨询师和社工等能够与人沟通、给予他人帮助的职业。

再来说说家里的幺子女。作者认为,作为家中最小的孩子,他们通常喜欢冒险、锲而不舍、热情开朗、可爱迷人、花样百出、创造力强、不惧权威。可以想象,在养育了老大和老二后,父母已经对整个养育过程驾轻就熟了,他们更知道什么时候该管,什么时候不该管,以及该怎么管,因此相对于老大、老二,父母对幺子女的期望往往要低得多,没有哥哥姐姐们那样的压力,幺子女的成长环境也相对自由,能够涉足家里其他人不曾涉足的领域。

作者分析说,由于家里的每个人都比幺子女更大、更聪明、更有能力,无论是走路、说话、系鞋带还是上学,他们都不是开创先河的人,幺子女发现,想获得父母的关注和喜爱,他们不得不加倍努力,所以老幺精于赢得宠爱这门艺术,很会讨人欢心。正是因为幺子女的这些特点,你会发现在富有创造性、艺术性的行业中充斥着大量的幺子女,就像本书的副标题:第一胎容易当领导,而弟弟妹妹负责改变世界。

上面就是各个出生顺序孩子的性格特点。不过,我想一定会有人说,不对啊,怎么和我家情况不相符啊,我家老大感觉更加活泼,老二反而更加成熟呢。没错,以上是作者研究和分析的大致情况,当然不能代表所有家庭的孩子都是如此,孩子的性格也是受多种因素影响的,不完全是因为出生顺序。另外,作者在书中还重点强调,出生顺序不是简简单单的数字排列,而是要看孩子在家中实际上发挥的作用。比如,一个孩子虽然是第二个出生的,但出于某些原因被当作长子女对待,那么,这个孩子实际的职能就是老大。为什么会出现这样的角色反转,影响孩子在家中发挥作用的因素有哪些?咱们说几个重要且常见的影响因素。

比如,影响最大的就是孩子之间的年龄差距。作者认为,当家庭规模较小且兄弟姐妹的年龄差在两岁以内时,对家庭地位的争夺最激烈,最适合用上面提到的出生顺序理论来解读,但是当弟弟妹妹与哥哥姐姐的年龄相差五六岁甚至更多的时候,排行就会重新开始,弟弟妹妹往往也会具有长子女的特点。因为从某种程度上来说,这样的年龄差距足可以产生一个新的小家庭了,而弟弟妹妹就可以看作是新的小家庭中的老大。

就拿作者的原生家庭来举例。作者是家中最小的孩子,上面有两个姐姐和一个哥哥。但事实上,在作者的原生家庭中有三个孩子都表现出了长子女的性格倾向。家中的大姐就不用说了,是妥妥的老大。除此之外,作者和哥哥相差六岁,年龄差距较大,所以作者的实际角色很像长子,虽然没有弟弟妹妹,但是却是新生小家庭中的老大,同时他也享受着幺子女常有的宽松的、放任的环境,有老大和老幺共同的特点。另外,作者的哥哥和二姐年龄相差四岁,实际角色也很像长子,跟两个姐姐在一起的时候,他是小弟,跟作者在一起的时候,他就是大哥。

除了年龄差距,另一个重要的影响因素大概率就是性别了。比方说,如果父母重男轻女,并且他们头胎生了女儿,那么,之后出生的男孩就很可能会替代姐姐的位置,取得家中老大的地位。假如姐姐还要帮忙照顾弟弟,那么,两个孩子就会都具有头胎子女特征。再比如,如果家里老大和老二是同一性别,年纪差距也不大,这时候竞争会格外激烈,因为老大还来不及确立自己的优势地位,老二就来了。在这种情况下,角色逆转现象就可能发生,也就是说,老二可能会取代老大承担起领导角色。例如,如果兄弟俩中的弟弟比哥哥更强壮、更爱运动、更有天赋,那他也许就会变得更有气场,哥哥就会退居其次。

除了年龄差距和行为,像是有收养这样的特殊情况也要考虑在内。例如,假如父母收养了一个5岁以上的孩子,那这个孩子的出生顺序人格很可能已经形成了。如果这个孩子在他原来家庭里是老幺,这时候,他即使在收养家庭里排行老大,他也不一定会表现得像长子女。所以,如果一个孩子在新家庭中的排行和以前不一样了,不要刻意或者强迫他们去改变他原来的行为方式,更好的做法是,放手让孩子们自己去磨合,看看在新的家庭中会形成一个怎样的排行“新秩序”。

再有,家中某个孩子有残疾或者常年生病的情况也不能忽视。因为如果一个孩子天生残疾或者长期生病,那么很可能出现的结果就是这个孩子无论排行第几,都会成为“假性”幺子女。例如,在一次晚宴上,有一位女士对作者谈论的出生顺序理论提出了质疑,认为全是胡扯。原因是她是家里四个孩子中的老二,可她的个性跟作者刚刚描述的长子女一模一样。她说,在家里一直都是她里说了算,管理着全家的日常起居,是疾病缠身的老母亲的代理人。经过一番追问,作者发现她的长子女表现完全说得通,“假性”幺子女的理论也说得通。这位女士,除了照顾长期生病的老母亲,还要照顾她的姐姐,姐姐比她大两岁,但是自幼体弱多病,是一个温顺、被动甚至是受保护的孩子。所以实际上,姐姐成为“假性”老幺,而这位女士,虽然在年龄上排行老二,但从小扮演的就是老大角色,自然行为举止乃至性格都像长女。

当然,除了上面提到的这些,还有其他的影响因素,比如父母的排行、父母的价值观、孩子的性情等等。总之,我们要清楚,出生顺序并不是简简单单的数字排列,而是要看孩子在家中实际上发挥的作用,充分地考虑影响出生顺序和家庭排行的因素。那么确定好在家庭中的位置之后,咱们接下来就说说,不同位置的子女他们面临的问题和挑战是什么,作为父母应该如何有针对性地养育这些孩子。

好,咱们先来说说长子女。

长子女都有过一段当独生子女的经历,他们生活在聚光灯下,独享着父母、祖父母和其他亲友的宠爱。所以,当父母有了第二个孩子的时候,长子女会不可避免地产生一种被“废黜”的感觉,会觉得另一个孩子的到来入侵了自己的世界,动摇了自己在家中的地位,他们可能会想“为什么?难道是我做得不够好吗?”

因此,为了找回失去的家庭地位,长子女可能会不遗余力地想让父母认识到老二的缺点,从而证明自己是多么地不可替代。比如,曾经有一位母亲告诉作者,她5岁的女儿有一天从学校带回来一幅画,非常开心地展示给全家人看。家里人都赞不绝口,只有7岁的哥哥瞟了一眼说:“你用的颜色太单调了,狗狗比人还要大,而且画面没填满。”他的言外之意就是:“你最好记住,你永远比不过我。”哥哥在平日里也一样,只要感觉到妹妹可能对自己构成威胁,他就会不断打击妹妹。所以说,面对长子女,父母最艰巨的任务恐怕就是要让老大为老二的到来做好心理准备。

首先,父母一定要向长子女明确地表示弟弟妹妹出生之后会一碗水端平,对他的爱不会减少,同时对他们嫉妒和失落的情绪表示理解,总之,先给老大吃上一颗定心丸。其次,光嘴上说说还不够,重要的是要以一种实际的方式让长子女知道他们的地位不会动摇。比如,适当地给长子女一些特权,让他们做一些只有大孩子才能做的特殊事情,像是坐专用椅子,或者可以在外面玩得晚一点等等。通过给予长子女一些特权来承认他在家庭中的特殊地位。然后,如果可以的话,在征求长子女的同意后,不妨让长子女一起参与到照顾老二的过程中。这不是想让长子女做“家庭保姆”,而是希望在照顾的过程中让长子女了解到,婴儿还做不了任何事,不会走,不会说话,什么都不会做,所以才需要更多的照顾,长子女自己也是这么过来的。所以第二个孩子的到来只是一件寻常家事,而不是要打破原有的家庭秩序。

除了要帮助长子女应对失宠的感觉,再有就是长子女多多少少有点完美主义倾向。前面我们说由于父母对长子女的关注和期待,长子女会表现出追求完美、目标性强、成就卓著、责任心强等性格特点,他们对生活、对工作、对自己有一种超越其他人的认真,不敢犯错,这样的品质可以帮助他们获得很多成就,但同样也容易产生压力,导致身心疾病。作者曾经进行调研发现,与处于其他排行的孩子相比,长子女有重度焦虑的可能性更高。

面对这样的情况,作者告诉我们,养育或教导长子女的关键,就是帮助他们放松。例如,父母可以起带头示范作用,主动地展示自己的不完美。像是偶尔穿错袜子,打碎盘子,忘了把晾在外面的衣服收进来等等。有时候在孩子眼中,父母像超人一样无所不能,他们会认为父母什么都知道,而且从来不会犯错,如果父母能随意一些,犯点小错,那孩子也会允许自己犯错。所以,下一次当长子女出现做错计算题,不小心摔碎了一两个盘子,忘记收拾屋子的时候,别着急批评和指责,而是多做一些鼓励,让孩子知道不需要时时刻刻表现良好,犯错没什么大不了的,这样他们之后就更有可能勇敢地尝试新的领域,主动探索更多的可能。

说完长子女,咱们来看看中间子女,有时候,他们面临的挑战是觉得自己不被重视,没有存在感。前面提到,作者认为,中间子女是在夹缝中生存的孩子,处在一个比较尴尬的家庭位置。因为父母有了头胎的经验,生二胎的准备工作可能就不像生头胎那么细致严谨了。再有,中间子女也很少能享受到独占宠爱的时刻,他们大多时候都是在与他人分享,可能会穿哥哥姐姐的旧衣服,如果有了弟弟妹妹还可能一起分享玩具,总之就是哪里需要哪里搬。所以,作者认为,父母在养育或教导中间子女的关键就是帮助他们认识到自己的“独特”。

具体怎么做呢?作者建议,不要把中间子女与其他兄弟姐妹进行比较,说什么“你看哥哥姐姐多优秀啊,你怎么就不能多学学他们呢?”诸如此类恨铁不成钢的话,这不仅不能激发中间子女的斗志,反而会让他们灰心丧气。帮助次子女取得成就的最好办法是帮助他们发现自己擅长的领域,哪怕这些领域与父母和老师看重的领域相差甚远,也要给予尊重。例如,如果父母非常重视孩子的学习成绩,孩子却在音乐或体育方面显示出才华,那么父母不妨试着去接受他们感兴趣的领域,帮助他们一起培养起兴趣。

另外,作者还建议,父母需要倾听中间子女的心声,不要让中间子女回避冲突。许多中间子女上有哥哥姐姐下有弟弟妹妹,因此很擅长沟通,看起来很随和,很少与人发生正面交锋。没错,他们是很好的协调者,但他们也有自己的需求、烦恼和委屈。著名心理学家,排行理论研究的集大成者,凯文·莱曼博士曾在他的书中提到,中间子女一般比其他排行的孩子都要独立和坚强,在需要帮助时,中间子女是最不愿意向外求助的。所以,当中间孩子在解释某件事情,或是表达他们对某事的看法的时候,父母最好认真听,然后可以主动对中间子女说:“嗯,让我们听听你是怎么看这件事的。我很想知道你真实的想法。”

最后咱们说说家中的幺子女。在我们的印象中,家中最小的孩子总是最调皮捣蛋的那个,总是需要大人或哥哥姐姐的帮助,毕竟他们这么小而且又是这么“无助”,因此,他们常常扮演别人赋予他们的无助角色,善于回避自己该干的活和自己应该承担的责任。

比如,在作者家,老大萨姆经常做饭,到小学毕业时,他已经可以每个星期给全家人做一顿饭了。再看年龄最小的孩子萨拉,她到了念完小学的时候,依然不会做饭。其中的差距并不在于萨拉缺乏兴趣,而在于缺乏锻炼厨艺的机会,因为哥哥姐姐已经厨艺娴熟,所以她就染上了幺子女的通病,假装自己很无能。所以作者认为,养育或教导幺子女的关键在于让他们承担责任。

大多数研究人员认为,与哥哥姐姐相比,幺子女比较缺乏纪律性,却最有可能受到父母的偏袒。所以让幺子女承担责任,最好的方法就是给予他们责任。比如,把家务进行分工,给不同年龄段的孩子列出不同的规矩、责任和特权,不要把所有责任都交给有能力的孩子,而是要交给需要培养能力的孩子,确保老幺也承担应有的家庭责任,从而让老幺体会到人生的公平。就拿做饭这件事来说,当哥哥姐姐在做饭的时候,老幺就可以打打下手,而不是坐享其成。

有一个方法,作者在讲不同排行孩子的时候都提到了,那就是要留出时间和每个孩子单独相处,多给孩子一对一相处的时间。父母可以跟一个孩子一起去购物,去旅行;送孩子上学的时候,有可能的话可以早走半小时,两个人一块儿安静地吃个早饭。单独与孩子相处的过程中,父母会发现每个孩子的独特之处,同时也会让孩子们感受到来自父母独特的爱。

好,今天这本《兄弟姐妹心理学》就为你介绍到这里。咱们简单总结一下。

在第一部分,咱们分别介绍了长子女、中间子女以及幺子女的性格特点,比如长子女更倾向具有追求完美、可靠、有责任心的特点,中间子女更加灵活多变,擅长处理人际关系,而幺子女则更富有创造力,情感更加充沛。不过,家庭成员之间的关系是动态发展的,不能以偏概全地去做判断,在用出生顺序理解每个孩子的时候我们要注意其他的影响因素,例如年龄差距、性别、收养、残疾、生病等等,当排行结合一定的变量,就产生了一个新的、独特的个体。

在第二部分,咱们重点说了不同位置的子女他们面临的问题和挑战是什么,作为父母应该如何有针对性地养育这些孩子。长子女很可能面临“失宠”危机和完美主义的困扰,所以养育或教导长子女的关键,就是要让老大为老二的到来做好心理准备,以及帮助他们更好地放松身心。和长子女不同,中间子女所要解决的问题是,怎样消除被忽视的感觉,这时候父母要做的是帮助中间子女找到属于自己的“独特”。最后是幺子女,幺子女重点要处理的是如何承担起责任,作为父母要让幺子女承担责任,最好的方法就是主动给予他们责任的同时再稍施点压力。

以上是本书作者研究的重点内容,作者从家庭出生顺序的维度,分析人的角色和性格的发展。虽然不能涵盖所有家庭的情况,但对养育子女、管理家庭,甚至对人的成长和发展,都提供了一种视角。

我们每个人都是社会性动物,都会本能地在所属的社会群体中寻找自己的位置,而我们归属的第一个社会群体就是自己的家庭。在家庭中,我们可能和兄弟姐妹激烈斗争,也可能和睦相处,不论如何表现其实都是为了寻找属于自己的位置,在寻找位置的过程中塑造着我们的人格。但是,出生顺序、家庭排行不是一成不变的,不是说所有的老大都是一个模子刻出来的,或者老小们非得是这样或那样的。排行的意义是给人们一个大体的轮廓,有了这个大体的轮廓,能让人更好地了解自己,了解自己的孩子,同时是理解他人的第一步。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

我们每个人都是社会性动物,都会本能地在所属的社会群体中寻找自己的位置,而我们归属的第一个社会群体就是自己的家庭。在家庭中,我们可能和兄弟姐妹激烈斗争,也可能和睦相处,不论如何表现其实都是为了寻找属于自己的位置,在寻找位置的过程中塑造着我们的人格。

-

排行的意义是给人们一个大体的轮廓,有了这个大体的轮廓,能让人更好地了解自己,了解自己的孩子,同时是理解他人的第一步。