《你的幸福曲线》 广行解读

《你的幸福曲线》| 广行解读

关于作者

乔纳森·劳赫,美国著名智库布鲁金斯学会的高级研究员,“幸福曲线理论”提出者。曾为《经济学人》《纽约时报》《华尔街日报》等撰稿。其作品多次被评为“美国杂志写作佳作”“美国科学与自然写作佳作”。

关于本书

在本书中,乔纳森·劳赫以专业的研究为依据,详尽地剖析了幸福曲线理论。他指出,从20多岁到40多岁,人的幸福感遵循U型曲线模型:从年轻时的乐观积极发展到中年的长期低迷;而后在50岁左右时开始回升。劳赫指出,这并不是所谓的中年危机,而是人生的一种必不可少的自然阶段。

核心内容

第一,中年危机的实质是什么?它的背后隐藏了什么样的规律?

第二,中年危机背后的规律是怎么形成的?它可以带给我们什么样的启发?

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的这本书是《你的幸福曲线》。这本书主要讲的是,中年危机到底是不是一个普遍现象,它和你的人生幸福之间又是什么关系。

2019年有一部特别火的电视剧——《小欢喜》,讲的是三个家庭在孩子高考前的那一年中发生的故事。这个电视剧之所以这么火,我觉得,是中年危机这个话题,击中了很多人内心的痛点。黄磊演的那个角色,当他以为自己在公司迎来升职,事业再上一个台阶的时候,结果收到的是辞退信。45岁失业,上有老,下有小,面对巨大的生活开销和教育支出,他无所适从、崩溃大哭。这种非常真实的困境,引发了众多观众的共鸣。本来以为岁月静好,没想到一过40岁,什么健康问题、事业问题、夫妻问题、亲子问题,一下子涌出来。想起了现在人生的路才走到一半,今后的日子还怎么过。

无论你还年轻,或者已经站在中年的大门口,中年危机,是一个迟早都要面对的人生课题。不过,我们可先把自己从个人感受中抽离出来,把中年危机当成一个思考对象去审视一下,你会发现,关于中年危机,还有很多值得讨论的地方。比如,所谓的中年危机,是源于个体的一种内在感受?还是外部因素导致的?再有,中年危机是仅仅少数人会遇到,还是大多数人都在所难免?再比如,中年危机一般发生在多少岁,是一过三十就开始了,或者是到四五十岁才变成现实?它会持续多久?需要干预?还是不管它,也会自然结束?一连串的问号抛出来,你会发现,我们以前对中年危机更多的是一种感性的认识,远远不够深入。

如果你关心刚才的这些疑问,那么,听听这本书怎么说,就很有必要了。这本书的作者乔纳森·劳赫是美国著名智库布鲁金斯学会的高级研究员。他本人就是一个中年男性,事业上有很好的发展,生活的其他方面也没有太大问题,但总是毫无来由地陷入到焦虑和不安之中。这激发了他对中年危机话题的兴趣,于是他追踪了中年危机的来龙去脉和相关的理论,采访了心理学、经济学、认识神经学等多个领域顶尖的专家学者,并且把他们的研究成果汇总到了这本书里。今天对这本书的解读分为两个部分。第一部分讲中年危机的实质是什么,它的背后隐藏了什么样的规律。第二部分,中年危机背后的规律是怎么形成的,以及它可以带给我们什么样的启发。

先说说第一部分,中年危机的实质是什么,它背后隐藏了什么规律。

中年危机这个词最早出现在1965年,加拿大的心理学家杰奎斯在他的一篇论文中提出了中年危机的说法。他之所以提出这个概念,是因为他发现有很多创意天才,年轻的时候才思敏捷,一旦到了40岁、45岁,创意的源泉就会渐渐枯竭。这让他们无法继续在创新性的工作上体现价值,职业生涯也会因此进入一个难以突破的瓶颈。于是,他大胆地推测,不仅仅是创意天才,大多数人都会在中年阶段遭遇某种形式的危机。他认为,中年危机源于每个人内心中潜藏的对死亡的恐惧。看到父母老去,孩子长大成人,自己也开始走向衰老,这一切都在暗示,死亡的阴影正在渐渐逼近,危机感也由此而来。中年危机的概念一经提出,立刻受到流行文化的追捧,迅速成为世界范围内的通用词汇。时至今日,仍然有很多文学和影视作品,围绕中年危机一词大做文章。不过,相信你也发现了,杰奎斯对中年危机的阐述,更像是一个主观猜想,也没有什么实实在在的证据。因此,很多专家学者对这个概念并不感冒,认为用危机一词来描述人的中年阶段过于简单粗暴,只会误导大众。

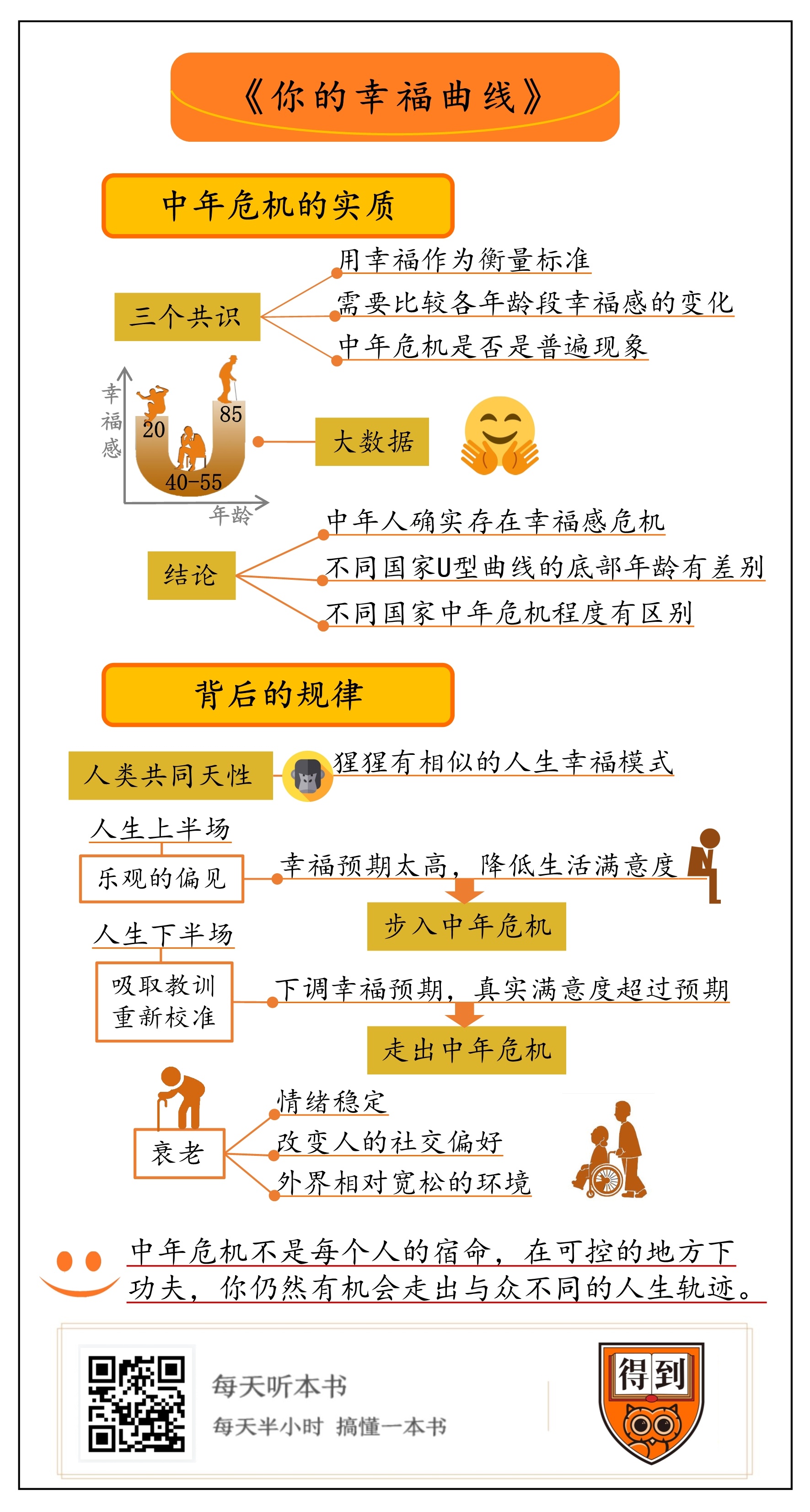

面对这样的争议,有一个叫奥斯瓦尔德的经济学家认为,如果我们想讨论中年危机现象是否存在,首先需要达成三个方面的共识。

第一个共识是,我们需要为中年危机找到一个恰当的衡量标准。通常我们说到中年危机,指的就是一个人在四十多岁,遇到了某些人生的挫折,但问题是什么样的挫折算是危机,什么样的挫折不算是危机呢?每个人看重的方面不一样,最终得出的结论可能会完全不同。你觉得事业发展不好是危机,我觉得那根本不算什么,本来我对事业也没什么大的野心,对我来说,家庭不稳定才是危机。这就扯不清了嘛。所以,用人生挫折来衡量中年危机,这条路走不通。奥斯瓦尔德认为,有没有中年危机,主要要看人的幸福感是不是出现了问题。用幸福作为衡量标准,最大的好处在于,幸福是所有人毕生都在追求的东西。在这一点上,大家的价值观是一致的,才能在同一个语境中讨论中年危机存在与否。

好,确定了幸福感作为衡量标准,第二个共识是,我们不能只看中年阶段的幸福感水平如何,而应该看整个人生的幸福感的变化。从青年阶段、中年阶段到老年阶段,都需要作为分析的对象。理由很简单,如果一个人的幸福水平在不同的人生阶段一直很低,那就无所谓中年危机了嘛,他的一生都处在危机中。再比如,或许他在中年阶段过得不算好,但青年阶段、老年阶段更苦闷,相比之下,中年阶段成了他一生中相对幸福的时期,这样更加谈不上有中年危机了。所以,中年危机应该是一个相对的概念,我们需要比较人生各个年龄段的幸福感变化情况,才能得出是不是有中年危机的结论。

第三个共识是,与其讨论一个人是否遇到了中年危机,不如讨论中年危机是不是一个普遍性现象。究竟只是少数人会遇到它,还是发生在大多数人身上的情况?是仅仅存在于某些国家和地区的特定社会中,还是世界范围内人类的整体现象?

这三个共识让我们能够在一个相对理性的框架中讨论中年危机现象。在这三个共识的基础上,奥斯瓦尔德开展了一系列的数据调查工作。怎么做的呢?奥斯瓦尔德和他的合作伙伴整理了和人们幸福感有关的调查数据。

调查过程我就不细说了,最后数据分析的结果显示,以20岁的青年时期为起点,人们的生活满意度会随着年龄增大逐渐下降,大约在40-55岁之间到达最低点。之后,又会逐步提升,在85岁时到达顶峰,此时的生活满意度不仅远远超过中年时期,甚至还高于20岁时的水平。如果拿到二维坐标系上,用x轴代表年龄,y轴代表生活满意度,那么你将会看到一条平滑的曲线,有点像是大写的字母U,奥斯瓦尔德将其称为U型幸福曲线。

为了验证U型幸福曲线的客观存在,奥斯瓦尔德整整分析了来自于几十个国家的数据集合。结果证明,不管是把这几十个国家的数据揉在一起作为全球样本,还是单拿一个国家的数据出来,只要数据量达到万级以上,那么人们幸福感和年龄的关系就符合U型模式。另外,奥斯瓦尔德还找到了一个反面的角度,从侧面进行了印证。他查看了美国和27个欧洲国家的药物销售数据。什么药物呢?抗抑郁症的药物,然后分析什么人买这类药买的最多。估计你也猜到了,仍然是40-55岁之间这个年龄段的人。抗抑郁症药物的销量和年龄之间呈现的是一个倒U型,反过来刚好和幸福曲线的U型模式相吻合。

这些事实摆在面前,奥斯瓦尔德的研究让人不得不相信,U型幸福曲线是世界范围内的一个普遍现象。回到中年危机的话题,我们可以得到这么几个结论。

第一个结论,如果我们把幸福感作为衡量标准,那么中年阶段的确是人生中的低谷。中年人作为一个群体,确实存在着幸福感的危机。发生在每个人身上,那也会是一个大概率的事件。

第二个结论,中年危机发生在多少岁呢?我们前边提到了,U型曲线的底部年龄大约是40-55岁之间。这个范围给的可能有点大,是因为每个国家的U型曲线在底部年龄上存在着不小的差别。英国人生活满意度最低的时候大约是在40-45岁之间,美国人在45-50岁之间,而德国人则接近于55岁。德国和英国的底部年龄相差了足足有10来年。

第三个结论,虽说不同国家的人们在中年阶段都处于幸福感的最低点,但实际并不在同一水平上。以丹麦和美国为例,丹麦人的生活满意度最低是7.5分,美国人最低是7分。你可以说,两个国家的人们都有中年危机,但危机的程度还是有所区别。

这三个结论是奥斯瓦尔德通过大数据分析的结果,向我们展示了关于中年危机的一些细节,让我们看到了幸福感和年龄这两者之间的相关性。然而,这两者之间为什么呈现出这种奇特的相关性呢?要知道,各个国家在经济文化上的差异性如此之大,幸福曲线却不约而同地显示为U型,这本身就已经很奇怪。再有,幸福曲线为什么不是一条上下震荡的折线,这半边逐年下降,那半边逐渐上升,看起来规律性特别的强?对于这些问题,大数据分析并不能直接告诉我们答案。要知其所以然,在第二部分,我们会借助生物学、心理学等领域的理论分析一下,究竟是什么因素造就了中年危机和幸福曲线。

当奥斯瓦尔德看到几十个国家的数据都符合U型曲线模式,他提出了一个大胆的猜测。他认为,之所以U型曲线模式无视地域和文化的限制,有可能是人类共同的天性使然。

为此,他找到了美国心理学家韦斯。这位韦斯从事的也是幸福学领域的研究,不过,他直接的研究对象并不是人,而是动物园里的黑猩猩,目的是通过黑猩猩的幸福感发现一些和人类有关的信息。韦斯专门设计了一套评估黑猩猩幸福感的方法。黑猩猩和人不一样,它无法像人类一样回答问题,给自己的动物园生活满意度打分。不过呢,灵长类动物学家和了解它们的饲养员可以作为可靠的观察员。观察员通过黑猩猩表情和肢体动作记录它们的感受,包括有它们有哪些积极情绪、哪些消极情绪,从社交互动中获得了多少快乐等等。用这种方式,韦斯积累了很多黑猩猩的幸福感数据。奥斯瓦尔德和韦斯对这些积累的数据进行分析,发现黑猩猩的一生也呈现U型幸福曲线。它们的幸福感在相当于人类45-50岁时降到最低。从这个角度看,黑猩猩居然也是有中年危机的,人类和黑猩猩拥有相似的人生幸福模式。

为什么会存在这种现象呢?伦敦大学的认知神经学家塔利沙罗特给出了解释。这是因为,人类的天性中有着一种天生乐观的成分。但是,这种乐观经常是偏离现实的,甚至可以说有点盲目,体现在年轻个体身上尤为明显。比如,刚开始找工作的应届生,他们对薪水的预期往往高于他们最后实际能拿到的水平。创业的人会高估创业成功的可能性,事实上我们都知道创业这种事是九死一生。再比如,恋爱和刚结婚的人,经常会低估自己未来离婚的可能性,尽管全社会的离婚率摆在那儿,他也会觉得这事跟自己八竿子打不着。即便不说工作、结婚这类人生大事,就连平常度个假,人们也会在假期到来之前把假期想象得特别快乐。等到真正置身其中,发现也就那么回事。

沙罗特把这种过分乐观的倾向称为“乐观的偏见”。那么问题来了,人类天生为什么要设置这种乐观的偏见呢?为什么不能现实一点、预测得准确一点,少给自己挖点坑呢?这是因为乐观的偏见对人类这个物种有好处。沙罗特发现一些患有轻度抑郁的人,他们更能准确地预测未来。换句话说,如果人类的大脑没有乐观偏见的神经机制,那么每个人可能都是轻度抑郁的,人类社会也将变得死气沉沉。要成为更为强大的物种,人类需要有年轻人去大胆地冒险,去做挑战极限的事情。所以,乐观的偏见可以让人类有更大的发展空间。

但是对于个体的幸福而言,乐观的偏见未见得是一件好事。由于这种天生的偏见,人们对个人幸福的预期也会过分乐观。一旦达不到,就会产生对人生的失望。而这种对人生的失望是一个越滚越大的雪球。年轻时,你可能会觉得虽然今年过得不太好,不过没关系,明年我一定更加幸福。但如果第二年、第三年的感觉依然很糟糕呢? 一年又一年过去,失望的情绪越来越严重,不断地压低你的生活满意度,最后你觉得自己的生活一团糟,哪儿哪儿都不对劲。这时候,你基本就到了幸福曲线的底部,也是中年危机最严重的时候。所以,中年危机其实并不一定需要身体、事业、家庭出点什么事,心理上的变化足以让很多人陷入幸福感的危机中了。

这是我们对人生上半场的分析,乐观的偏见抬高了幸福的预期,过高的预期让你对生活总是感到不满意,也就诞生了所谓的“中年危机”。

在人生的下半场,幸福曲线在下降到谷底之后,它会重新开始爬升,这又是为什么呢?这是因为,人类的大脑虽然有乐观的偏见,不过在经历一年又一年的失望之后,大脑也会吸取教训,从过分乐观变成谨慎、现实的乐观。对于个人的幸福而言,大脑的这种调整是有积极意义的。就好比是某种测量工具,比如游标卡尺、电子秤,刻度不准确,我们就需要对它进行重新校准一样。大脑也有一个重新校准的过程。随着年龄的增长,大脑会持续下调幸福的预期,直到有一天局势逆转,真实满意度比预期中还高出一截,这时候生活带给你的就不再是失望,而是惊喜。这本书提到了玛格丽特的例子。玛格丽特是一位50多岁的女性,已经度过了幸福曲线的底部。她在年轻时有一个困扰,总是感觉她从事的工作不是很理想,不能发挥自己真正的才华。时至今日,她接受了这个事实,并且认为这份工作整体上还是很令人满意的。与此同时,在她眼里,一些年轻时觉得没价值的事也开始变得有意思。作为爱好,她学习了珠宝制作、编织缝纫的课程。每次做这些事情都让她感到放松,神清气爽,她体验到一种以前没有过的快乐。所以,当人们从过度乐观变得更加现实,对你的幸福感来说其实是一件大好事。一年一年地过去,生活时不时给你带来惊喜,把曾经蚕食掉的幸福感又一点一点地归还给你,抬升了幸福曲线。

吸取教训、重新校准是推动幸福曲线上升的一个动力。不过单就这一点,可能还不足以让幸福曲线的上升延续几十年。根据奥斯瓦尔德的大数据分析,那些活到80岁的老人,他们的幸福感已经回到20岁年轻人一样的水平上,而等到85岁的时候,还高出一大截。这不仅仅是因为我们降低了对幸福的预期,更重要的是衰老本身的作用。我们平常总是认为,衰老带给我们的无非是身体磨损、机能退化、慢性病,我们把衰老看成人生的悲剧。但这其实是一个严重的误解,衰老不仅不是悲剧,而且让我们变得更幸福。斯坦福大学有一个长寿研究中心,她的创始人劳拉·卡斯滕森用了20多年的时间研究为什么人越老越幸福。她发现,除了恶性的、极端的情况,身体上的衰弱和疾病对生活满意度的影响其实没有那么大。反而,衰老带来很多积极的转变。

首先,衰老让人的情绪更稳定。这种稳定不是说人老了导致情绪上麻木了。老年人感受到的积极情绪和消极情绪同年轻人一样强烈,但他们感受到消极情绪的次数会大幅度减少,持续的时间也会更短。本书作者回忆他的父亲,中年时经历了离婚的痛苦和压力,独自抚养作者长大,工作上也特别忙。在那些年,他的父亲要么怒火冲冲,要么忧心忡忡,每天过得紧绷绷的。当然,他父亲那时肯定没听说过什么幸福曲线,也不懂应该怎么调整。然而,等到他父亲快60岁的时候,紧绷的性格突然变得舒展了,生活态度也变得很轻松。作者就很奇怪,问父亲说你过去的愤怒哪儿去了,怎么现在变化这么大。他父亲想了想说,“我不再为5美分的小事发5美元的大火。” 60岁退休后,他父亲又活了20年。尽管最后身体不太好,但这20年是老人家一生中最快乐的岁月。情绪稳定,让他过得更加幸福。

其次,衰老让人倾向于经营那些最重要的关系。当一个人日渐变老时,他会对身边新出现的路人不感兴趣。这些人只是生命中的过客,对幸福感并没有太大帮助,反而经常会带来遗憾和失望。他更重视那些最有意义的人际关系,比如热爱的家人、亲密的朋友,花更多的时间和这些人在一起。我们前边提到,像黑猩猩这样的灵长类动物和人有同样的幸福曲线,这里也有类似的现象:动物学家对猴群的研究发现,年老的猴子仍然喜欢社会互动,但它们会把注意力集中在群体中的少数伙伴身上。这说明,衰老本身会改变人的社交偏好。

以上这几种转变,归结为一点,那就是衰老会促使人们调整人生的价值观。当然,老年人幸福的原因还跟外界相对宽松的环境有关。随着年龄增大,其他人会表现出更多善意和尊敬,减少争执和批评。总之,在人生的下半场,价值观的调整和环境的改变共同提升了生活满意度,让人走出中年危机,描绘出一条上扬的幸福曲线。

到这里,对中年危机和幸福曲线的介绍就基本结束了。总结一下这本书的内容。

以幸福感作为衡量标准,人类确实普遍地存在中年危机现象。经济学家通过大数据分析发现,人的幸福水平随着年龄的增长,呈现为先下降后上升的U型。和青年阶段、老年阶段相比,40岁-55岁之间的中年人幸福水平最低。U型幸福曲线在全球几十个国家都得到了证明,只是不同国家的人们在底部年龄和幸福水平上有所区别。

人类之所以存在中年危机现象和U型幸福曲线的规律,一定程度上是天性使然。在人生的上半场,很多人都会有一种乐观的偏见。乐观的偏见有利于人类物种的发展,但对于个体的幸福来说,它也带来了一定的困扰。人们对幸福的预期太高,而真实的幸福感又达不到,由此产生的失望情绪会压低生活满意度,使得幸福曲线持续下行,由此产生了中年危机。在人生的下半场,人类的大脑吸取教训,重新校准,调低幸福预期,反而会在生活中收获惊喜。同时,衰老会重新塑造人的价值观,让人的情绪更稳定,经营最重要的关系,同时具备了更加宽松的环境。这些改变有利于人的幸福感,帮助人走出中年危机。

最后,谈两点我自己的感想。第一,中年危机是一种大数据现象,而不是每个人的宿命。U型曲线表达的也只是一种潜在的趋势。除了这个潜在的趋势之外,你的幸福还有其他很多可控的地方,尤其是你对幸福的看法,哪些因素是对你人生幸福最重要的东西。在这些可控的地方下功夫,你仍然有机会走出与众不同的人生轨迹。第二,如果你已经遇到了中年危机,也不需要过度地在意它。U型曲线告诉我们,中年危机是一个暂时的调整,它在给你人生的下半场积蓄力量。随着人类寿命的延长,下半场将会是一个延续几十年的过程,我们可以充分地享受到幸福水平不断上升的快乐。

撰稿、讲述:广行脑图:刘艳脑图工坊

划重点

-

人类之所以存在中年危机现象和U型幸福曲线的规律,一定程度上是天性使然。乐观的偏见有利于人类物种的发展,但对于个体的幸福来说,它也带来了一定的困扰。

-

在人生的下半场,人类的大脑吸取教训,重新校准,调低幸福预期,反而会在生活中收获惊喜。

-

中年危机是一种大数据现象,而不是每个人的宿命。