《从偏见到仇恨》 于理解读

《从偏见到仇恨》|于理解读

你好,欢迎每天听本书。今天我要为你解读的书叫做《从偏见到仇恨》,它的中文版出版于2024年3月。

听书名,这本书讨论的话题有些沉重,它讨论的是仇恨以及仇恨造成的犯罪。作者叫马修·威廉斯,他是英国的一位犯罪学教授,也在为英国内政部、英国司法部、美国司法部和谷歌等机构提供咨询和研究。

作者在书里讨论的仇恨,并不是日常生活中我们常说的那类仇恨。比如恨楼上闹腾的邻居、恨压榨员工的老板,这样的感情,用强烈的反感、蔑视或者厌恶来描述,要比仇恨更恰当。这本书的英文原名直译过来其实叫“仇恨科学”,在关于仇恨的科学研究中,“仇恨”一词通常指的是由于世界观的冲突而想要消除对方整个群体的欲望。也就是说,仇恨科学讨论的是群体间的仇恨,它更持久、更稳定,这本书关注的就是这种类型的仇恨。

说到群体仇恨,这本书的中文译名“从偏见到仇恨”也就不难理解了。群体仇恨往往发源于偏见。再包容的人心中也存有偏见,这是在我们的基因里根深蒂固的东西,我们更喜欢和自己相似的人,而对于“他者”保持警惕。人类祖先很早就进化出了这种特质,以保护自己族群的生存。不过,多亏了人类的文明进程,我们大多数人都学会了压制偏见,并且在意识到自己内心的偏见时会感到羞愧。

虽然人人心中都存有偏见,但不是每个人都会冲上街头,做出恶性犯罪事件。那么,在这些仇恨犯罪者身上发生了什么呢?偏见是如何转化成仇恨的呢?在这本书里,作者就从脑科学、心理学、社会学和犯罪学的角度,挖掘了形成仇恨的深层原因。

仇恨犯罪,听起来似乎和我们普通人关系不太大,但它其实是和每个人息息相关的。尤其是在国际范围内,由于仇恨导致的极端犯罪、国家和地区之间的冲突,都涉及群体仇恨问题。看到国际范围内的极端犯罪新闻时,我们都会产生一个困惑,那就是:人到底为什么能做出如此极端的行为?为什么人可以对素不相识的陌生人抱有如此强烈的恨意,犯下如此令人发指的罪行呢?听完这本书后,你应该就能获得答案。

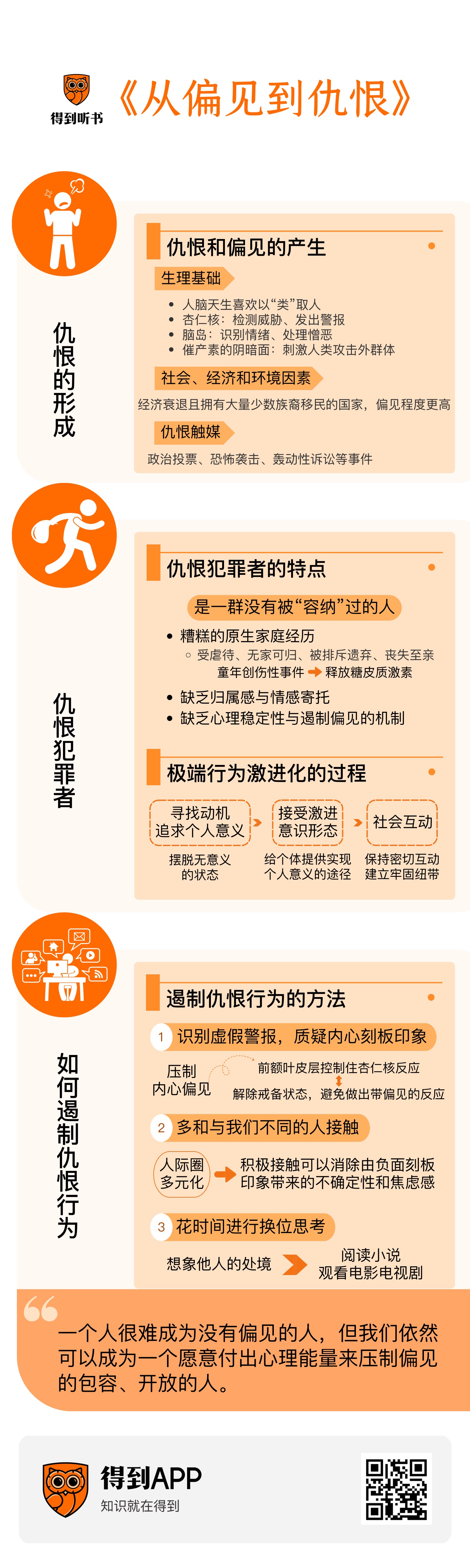

下面,我会用三个小问题来串联起这本书的主要内容。第一个问题是,仇恨是如何形成的?第二个问题是,仇恨犯罪者是一群什么样的人?第三个问题是,网络会催化仇恨吗?最后,我们也会聊一聊,有没有什么办法能遏制仇恨行为。

好,接下来,我们就正式进入这本书。

我们先来看第一个问题:仇恨是如何形成的?

没有人天生大脑中就预先装载了仇恨。但在我们的大脑中,确实配有形成偏见和仇恨的原始生理基础。

人类天生喜欢以“类”取人。大脑无法处理所有的信息,于是进化出了借助类别进行思考的能力。我们会识别个体之间的差异,然后分类,并将这种个体差异应用到他所在的群体中。比如:“这一类人很宅,所以这个群体中的每个人都很宅。”我们天生会把人群分类,并以此区分“我们”和“他们”。但“我们”和“他们”是谁,则是我们在文化和刻板印象的影响下习得的。

“我们”是内群体,“他们”则属于外群体。英国社会心理学家亨利·泰弗尔的一项著名实验表明,区分内外群体后,哪怕群体之间的差异非常小,我们也会自然而然地倾向于内群体。在实验中,泰弗尔把一些学生分成了两组,分组的依据不是性别、种族、年龄、发色等任何可识别的个人特征,而是一个意义不大的小游戏:他让学生们看了一张画满了圆点的图片并估算圆点数量,随后把高估了圆点数量的人分成一组,低估了圆点数量的人分到另一组。然后,他要求受试者给两个小组分配资金,但个人是无法从资金中受益的。尽管如此,受试者还是把更多的钱分配给了自己所在的群体,每次实验结果都是如此。就像现实世界一样,人们总是会倾向于内群体,你会给和你一样的人更多优惠、更贵一点的生日礼物,以及工作机会。

面对着那些被我们视作外群体的人,我们会有一种无意识偏见,也叫“内隐偏见”。从生命初期开始,我们接收到的信息就在潜移默化中影响着大脑自动处理信息的方式。比如,新生儿时期,你看到的人的肤色;幼儿时期,你在儿童读物或电视节目里看到的人物和关系类型等等。我们通过这些信息,来区分“我们”和“他们”。成年之后,这些观念依然根深蒂固。除非我们有意识地进行识别,否则很难意识到自己的内隐偏见。

有一种测量人的内隐偏见的方法,叫群体间语言偏见测试。这个实验要求受试者观察内群体中的某个人做某件事的图片,然后再观看外群体中的某个人做相同的事的图片。比如,向受试者分别展示白人和黑人帮老人过马路,以及在酒吧打架的图片,然后,受试者要描述他们所看到的情景。研究表明,对于侵犯行为,受试者会把内群体成员描述为“弄伤了某人”,潜台词是,这只是一种暂时的行为,我们群体中的人很少会这样。相反的是,受试者会把外群体成员描述成“好斗”,暗示这是一种更普遍的行为,他们群体的人一向如此。对于助人行为,受试者的描述则正好相反。内群体成员是“乐于助人”,外群体成员则只是在“搀扶他人”。人们是意识不到自己的内隐偏见的,但它依然会从言语中隐秘地显现出来。

最新的神经科学研究表明,大脑中存在着一个“偏见网络”。最基本的脑区就是杏仁核,它是大脑中两个杏仁状的区域,负责检测威胁、触发恐惧。当它检测到威胁后,会启动“红色警报”,让人迅速做出“战斗或逃跑”反应,像是启动了自动驾驶模式。此外,杏仁核还会和大脑中负责记忆的海马体交流。受到极度威胁的情况下,它可以下达指令给海马体,把极度恐惧的意识储存在长期记忆中,这也是创伤后应激障碍(PTSD)的一个特征。比如一个人曾看到犯罪分子拔出刀子的场面,并感到了极度恐惧,那么在后来的另一个场景下,比如在西餐厅看到有人手持一把类似的刀子时,就有可能会触发海马体之前的记忆,启动红色警报。这是一种实用的功能,大脑想帮助我们免受攻击。但在现代社会,误报的概率很高。

杏仁核之后,大脑中的前额叶皮层会参与进来,它是评估信息、思虑情绪、做出决策的地方。当聪明的前额叶皮层发现,杏仁核感知到的威胁实际上没有危害时,它会踩下刹车,给行为迅速但愚蠢的杏仁核减速,让大脑从“自动驾驶”模式变成“手动驾驶”模式。过度紧张、疲劳、服药或者饮酒等因素都会抑制前额叶皮层控制杏仁核的速度,这也是为什么在这些情况下,人更容易做出一些蠢事。

有研究人员做过实验,他们向白人受试者展示了黑人的照片,展示时间只有几毫秒。这时,一些受试者的杏仁核就发出了威胁监测信号。而如果把展示时间延长到几秒,前额叶皮层就会抑制杏仁核发出的警报信息。那么,如果人需要在瞬间做出决定,杏仁核就有可能会决定我们的反应。但是在实验室之外,我们看到的往往不是快速闪动的照片,我们是有时间辨认对方是否有威胁,让“红色警报”消失的。而那些存有偏见,又没有动力去克服杏仁核反应的人,就可能会被杏仁核左右。

我们刚刚说的杏仁核、前额叶皮层的反应,更多属于一种“推动”行为,是个体在面对外群体时,由于缺乏了解、抱有成见而引发的不安、焦虑等心理反应。与之相对的,则是“拉动”行为。“拉动”行为要更激进,个体不仅会回避外群体,而且还会主动对外群体进行冒犯或攻击。

导致“拉动”行为的大脑部位,是大脑深处的一对倒金字塔形结构——脑岛,它处理的是更极端的偏见和仇恨。脑岛能帮助我们识别他人的表情、感受他人的情绪反应,它还负责处理我们内心深处的情感,包括恐惧、反感、憎恶。在青春期阶段,我们从他人面部表情中识别情绪状态的能力是最强的,这也是为什么对于大多数青少年来说,这是一段情绪动荡且敏感的时期。有研究者发现,存在较强内隐偏见的人,更容易在其他种族的面孔上识别出负面情绪。

在处理憎恶这种情绪的过程中,脑岛发挥着重要的作用。事实上,脑岛的进化是为了保护人类不要摄入有害物质。人类祖先饮水和进食之前,会通过嗅觉和味觉来判断水和食物是否安全。脑岛会对异味作出反应,向胃部发送信号,让人产生恶心的感觉,从而避免中毒。而脑岛不仅会被水或食物的异味激活,也可能会被外群体激活。

当一个人看到另一个人时,会去想象他的处境,想象他的情感、信仰、信念等等,然后再决定如何对待这个人。当前额叶皮层被激活时,这个人会对思考对象产生情感共鸣,把对方人性化。有研究发现,当面对外群体时,举个极端点的例子,比如面对吸毒者时,受试者的前额叶皮层就不会被激活,脑岛和杏仁核却被激活了。也就是说,受试者不会对吸毒者产生情感共鸣,而是会产生厌恶和威胁感。受试者也不会把他们人性化,而是会把他们去人性化。而去人性化是产生仇恨的前提。这种认为某个外群体算不上人的想法,会让人们毫无负罪感地对外群体成员做出可怕的事情。

针对第二次世界大战参战士兵的研究表明,许多士兵在射击敌方成员时并没有瞄准目标,有将近70%的士兵从未开过一枪。这一结果促使军方开始推行心理训练,强化士兵对敌人的仇恨。参加越南战争的美国士兵就接受了一系列心理训练,后来,有90%的参战士兵都用武器伤过人。这些心理训练主要利用了去个性化、情感转移、去人性化这三种心理学技术。去个性化是把人们的个体感剥离,让人们觉得个人无须为暴行负责,因为他们是群体的一部分。情感转移,是把责任转移到权威人物身上,反正杀人的命令是上级军官做出的,那么士兵就摆脱了罪恶感。去人性化,则是把敌人视为“次等人”,视为蟑螂、寄生虫。敌人是害虫,是传染病,那么就必须被清除。经过洗脑后,士兵再面对敌人时,前额叶皮层就会保持休眠状态,而脑岛和杏仁核则会像烟花一样亮起来。

总之,当带有偏见的脑岛和杏仁核携手工作,且没有大脑执行控制区参与调解的情况下,外群体成员就会受到敌视。我们会觉得他们具有威胁性,是次等人,不值得同情。这些就是带有仇恨特征的反应。

此外,我们体内还有其他助长仇恨情绪的生物因素,比如激素。有荷兰的研究者做了一项实验,受试者要回答一个难题:电车困境。这个难题我们很熟悉,它说的是:一辆电车正朝着6个人驶来,如果不采取行动,6个人就会全部死亡。你也可以选择操纵转辙机,让电车改道,这样只会造成1个人死亡,救下另外5个人。研究人员向受试者说明了那名牺牲者的特征,比如给他一个荷兰名字彼得或者阿拉伯名字,受试者可以据此区分这名牺牲者属于内群体还是外群体。实验的结果显示,其中一组受试者对这两种名字没什么偏见,在选择时也没有明显的倾向性。但另一组受试者就不愿意牺牲彼得,而是更倾向于牺牲有着阿拉伯名字的人。为什么另一组人更倾向于保护内群体呢?

事实上,在实验开始前,研究人员让一组受试者吸入了催产素,另一组受试者吸入了安慰剂。吸入了催产素的那组受试者,更有可能选择牺牲外群体。催产素是人们陷入爱河或者女性怀孕时大脑释放的一种化学物质,有人称之为“柔情荷尔蒙”。人们普遍认为,催产素能加强信任和同理心,减少人们的攻击性。但多数人不知道的是,这种爱意是有限的,仅针对内群体。这也是催产素的黑暗面,它会促使人们牺牲“他们”以保护“我们”,刺激人类对外群体进行攻击,这也是为什么有时候,初为人父母的爸爸妈妈们会充满攻击性。也有研究显示,和孩子不在场的妇女相比,怀抱婴儿的妇女会更倾向于同意驱逐难民。催产素能助长人类的民族中心主义。

到这里,我们聊完了产生仇恨和偏见的生理基础。在生理基础之外,社会、经济和环境因素也会促生仇恨。不够理想的政治、经济、健康状况都会增加人们的脆弱感,让外群体带来的威胁感加剧。一项针对12个欧洲国家的研究发现,经济衰退且拥有大量少数族裔移民的国家,其种族偏见程度要远远高于经济发展强劲的国家。不过,仇恨犯罪也不仅仅是发生在经济困顿的地区,即使在相对富裕的地区,仇恨犯罪也会爆发。人们担心外来者会影响他们的生活方式,比如让他们高档的房产贬值,和他们的女儿约会等等。对富裕的群体来说,移民带来的更多是对价值观的象征性威胁,而不是现实性威胁。

以上我们说的种种因素,都是让仇恨萌芽的必要条件,但它不会直接导致仇恨行为。那么有哪些事件会真的触发仇恨行为呢?

在书里,作者总结了几个仇恨触媒,包括政治投票、恐怖袭击、轰动性诉讼等事件。比如,从特朗普胜选那天到2017年底,美国仇恨犯罪数量激增。那些怀有偏见的人放松了自我监管,偏见逐渐演化成了街头仇恨行为,导致美国额外增加了两千多起仇恨犯罪事件。恐怖袭击也会让仇恨犯罪激增。有研究就显示,“9·11事件”让英国针对亚洲人和阿拉伯人的仇恨犯罪增加了28%。

好,到这里,我们就说完了仇恨到底是如何产生的。大脑中本就存在一个“偏见网络”,文化和刻板印象塑造了人们的内隐偏见,当政治、经济、社会环境等因素让人感觉受到了外群体的威胁,且具备仇恨触媒的条件下,偏见就会转化成仇恨,甚至导致仇恨行为。

提起那些仇恨犯罪者时,他们的暴力行为会让人感到困惑。比起弄清楚他们的行为动机,我们更愿意把他们看作不可理喻的疯子。但事实上,很多仇恨犯罪者看起来与正常人无异,把他们“非人化”也不利于我们去理解他们,预防同类事件的发生。那么,这些仇恨犯罪者到底是一群什么样的人呢?

作者指出,他们是一群没有被“容纳”过的人。他们往往都有着糟糕的原生家庭,比如受虐待、无家可归、被排斥、被遗弃、丧失至亲。有研究发现,童年时期的创伤性事件会触发糖皮质激素的释放,这种物质会放大杏仁核的反应,让前额叶皮层对杏仁核的控制力减弱,并且让人对这种恐惧心理产生长期记忆。糖皮质激素引发的恐惧记忆非常难以消除,此外,它还会助长自私心理,降低同理心和情绪调节能力。

这些人从童年早期直到成年早期一直缺乏归属感,找不到情感寄托,也没有人容纳他们糟糕的感受和经历。人们都有偏见,但大多数人都具备良好的心理稳定性,能把偏见限制在脑海中。但这些人不具备这种心理稳定性,也没能发展出在压力条件下能遏制住偏见的心理机制。他们认为世界是不公平的,只能通过侵犯、屈从或者依附他人的方式来应对生活。种族仇恨反而为他们提供了一个“容器”,让他们能安置过去创伤带来的挫败感,他们能把怨气发泄到他们自认为更弱小的人身上。他们还会把自己的仇恨行为合理化,比如,认为移民和外来族裔是他们失业、贫困等生活中一切不顺的根源。

当个人的仇恨被极端组织加以引诱和培养,就会导致暴力极端分子的出现。暴力极端分子位于仇恨谱图的最远端,和“普通”仇恨犯罪者的不同之处在于,他们对宗教或者政治目标有狂热的认同感,而且他们的暴力行为是致命的。他们不只是“推开”仇恨对象,而是在主动寻找受害者。这些暴力极端分子大多已婚已育,受过良好的教育,有正当的工作,和普通人无异。他们是怎么走到如此极端的地步的呢?

犯罪学和心理学家总结出了他们激进化的过程,可以分成三个阶段。第一个阶段是寻找动机,追求个人意义,摆脱无意义的状态。第二个阶段,是接受激进意识形态的阶段,组织通过宣扬暴力、自我牺牲和“殉道”,给个体提供一条实现个人意义的途径。第三个阶段,也是最后一个阶段,是社会互动。组织里的人会和其他人保持密切的互动,直至和群体建立起家庭般牢固的纽带。

追求意义,是他们投身仇恨群体最强烈的动机。每个人在生活中都有过低谷期,失业、辍学或者分手都会给人带来打击,但大多数人都能走出去,发现下一个能投身其中的事物,重新获得价值感。但还有一部分人在面对困境时,会转向一种比较危险的“出口”。极端组织喜欢接触18到25岁之间的年轻人,这一阶段是一个探索期,也是一个对挫折最敏感的时期,大脑中负责应对策略的执行控制区还没能得到充分的发展。他们对新思想还比较开放,暂时没有事业和家庭责任,生活可能经历了挫败,找不到生活的意义,极度渴望归属感。这些都让他们容易成为极端组织的招募对象。

极端组织会切断成员和不认同该组织的人之间的一切联系,强调绝望感、羞耻感和愤怒情绪,为参与极端主义暴力活动的人提供精神奖励,比如向这些人致敬,赠予他们殉道士之名。他们会说服成员,个体的暴力行为是某种伟大运动的一部分,鼓吹只有通过暴力行动才能实现乌托邦式的未来。如果一个人一直接受这种火力密集的洗脑,曾经建立的信念就可能会被一点点地消解。他们开始相信,恐怖主义行动中,为了崇高的使命,一切死亡都是合理的。

心理学里有一个小小的分支,叫做“勇士心理学”。意思是说,当个人和群体的联系达到了最高度,会产生身份融合。那些自杀式恐怖袭击中不可思议的自我牺牲行为,可能就是身份融合的缘故。这种融合非常极端,个体会觉得自己要毫无保留地奉献自己,比如巴布亚新几内亚部落中的勇士、印度尼西亚的伊斯兰“圣战”分子、利比亚的反卡扎菲革命者以及巴西的足球流氓。通常情况下,人们只会为亲人做出牺牲,但是在融合状态下,人们就可以为一群和自己毫无血缘关系的群体成员做到这一点。

我们要讨论的第三个问题是,网络会催化仇恨吗?

2016年,微软公司为了展示其先进的对话式AI技术,推出了在线聊天机器人Tay。“上岗”首日,Tay发布了一条问候世界的推文:“你好,世界!”随后又发布了不少抖机灵、装可爱的推文。但好景不长,它开始发布一些涉及种族主义、排外的推文,上线16个小时后,Tay最终被强制下线。

Tay用来发布推文的原始素材,正是人们在网上发布的内容。算法带来的偏见和歧视问题已经不是一个新鲜话题,它会从用户行为中学习,那么用户的偏见就会嵌入代码中,再反馈给我们,完成一次循环。

传播学里有一个概念叫做“过滤气泡”,它的意思是:在“猜你喜欢”等算法推荐下,我们只会看到自己感兴趣的、和自己观念一致的信息,就像是困在了一个个气泡之中。那么,打破过滤气泡,就能让网络用户的观念变得更开放吗?

杜克极化实验室进行了一项实验,想看看是否能通过强制向人们推送挑战其观点的内容来打破过滤气泡。他们付费在推特上找到了一批分别支持两个党派的用户,让他们关注研究团队创建的发帖机器人。这些机器人每天会自动发布24条和受试者政治观点相反的推文。结果研究团队发现,这些相反的观点,反而强化了受试者已有的信仰。收到相反言论的挑战时,包容的人会变得更开明,而不包容的人则会变得更保守。可见,打破过滤气泡,也不一定能让网络用户的观念变得更开放。

网络上还有很大一部分仇恨言论并不是来自真实的人,而是被算法驱动的账号,也就是机器人程序或者虚拟账号。这些账号是自动化的,通常由编程或者一群人控制,目的是煽动网络极端情绪。社交媒体平台有责任尽早发现并清除这些账号,阻止分裂和仇恨内容的传播。有研究表明,在互联网上爆发的种族和宗教矛盾,如果得不到解决,就很有可能会转移到街头。

那么最后,我们有没有什么办法,能遏制仇恨行为呢?在书里,作者给出了一些建议。

第一,识别虚假警报,质疑你内心的刻板印象。我们说过,我们大脑中的威胁监测功能可以保护我们的安全,但如今这种功能已经过时。当警报和我们习得的负面刻板印象共同作用时,就可能导向带有偏见和仇恨的行为。我们能做的,就是压制自己内心的偏见,努力识别虚假警报,让前额叶皮层控制住杏仁核的反应,解除戒备状态,避免做出带偏见的反应,并对那些激发你偏见的言论保持警惕。

第二,多和与我们不同的人接触。你的人际圈多元化程度如何?消除偏见最简单直接的办法,就是直接接触。20世纪50年代以来,来自世界各地的研究者进行过500多项研究,在一系列身份不同的群体中验证了群体间接触理论,得出了同一个结论:积极接触可以减少偏见和仇恨,减少由于身体障碍、种族、精神障碍、年龄等引发的偏见,消除由负面刻板印象带来的不确定性和焦虑感。所以,我们应该尽可能地和不同的人交往,这也能让你变得更包容、更开放。

第三,花时间进行换位思考。当一个人试着去想象他人的观点和经历,就是在把“他人”视为个体,而非某个面目模糊的群体的一部分,这有助于减少偏见。所以,我们可以偶尔试着去想象他人的困境。他们的目标和动机是什么?我们有什么共同点?换做是我,我会有什么样的反应?这样,我们就能从他们身上发现自己,在自己身上发现他们。其实,阅读小说或者观看电影电视剧的过程本身,就能帮助我们去理解不同的人和不同的文化,体验更复杂、更丰富的人类感情。

好了,到这里,这本书我就为你解读完了。今天,我们讨论了一个有点儿沉重的问题:仇恨是如何产生的。我们的大脑有形成偏见的生理机制,它能帮助人类识别威胁、保证安全,但在一定条件下,这种威胁监测机制也会导向偏见和仇恨行为。在生理习性、文化刻板印象、心理影响与创伤、触发性事件、技术等因素的相互作用下,个体怀有的偏见想法可能会迅速地转变成仇恨行为。

我们的大脑喜欢“偷懒”,喜欢简单粗暴地给人分类,并且都喜欢和自己相似的人。如果你听到了这,说明你和我一样,对人类最恶劣的行为具备好奇心,想要去揭开仇恨行为的神秘面纱。这本书,就是理解人类行为,尤其是仇恨情绪的一本观察手册。偶尔“拉开距离”,洞察人类复杂的情感和行为,也能帮助我们更好地理解自己、警醒自己。当我们的脑海中闪过负面刻板印象时,多数人会感到愧疚,并且提醒自己,小心地纠正自己的想法。压制偏见需要付出心理能量,而有些人却不屑于付出这种能量。一个人很难成为没有偏见的人,但我们依然可以成为一个愿意付出心理能量来压制偏见的,包容、开放的人。

好了,以上就是这本书的精华内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。要是你喜欢这本书,也可以点击右上角“分享”按钮,把这本听书分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1、我们天生会把人群分类,并以此区分“我们”和“他们”。但“我们”和“他们”是谁,则是我们在文化和刻板印象的影响下习得的。

2、去人性化是产生仇恨的前提。

3、消除偏见最简单直接的办法,就是直接接触。