《人类的荣耀》 苗炜工作室解读

《人类的荣耀》| 苗炜工作室解读

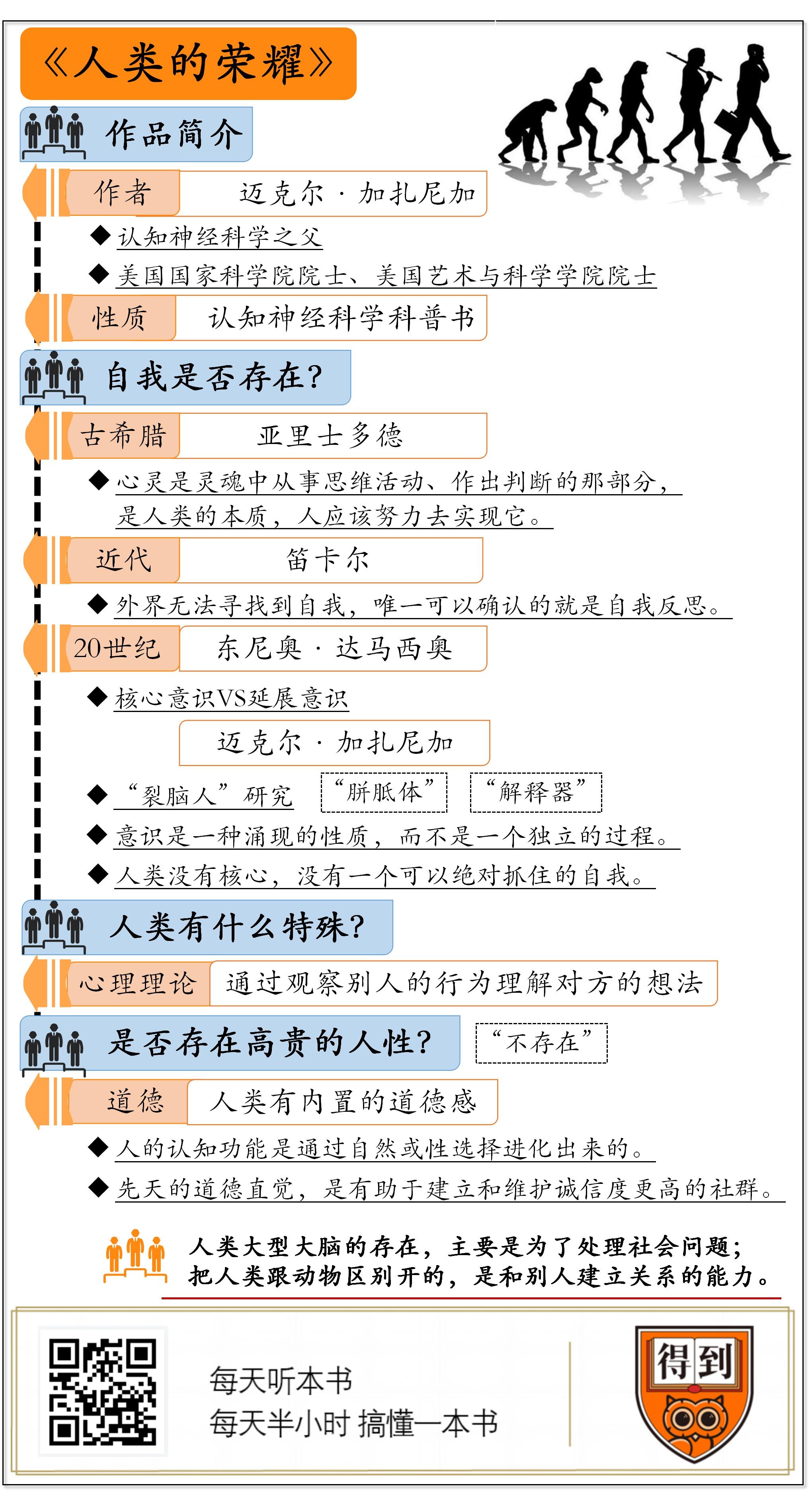

关于作者

迈克尔•加扎尼加,是美国国家科学院院士、美国艺术与科学学院院士,被称为认知神经科学之父。《纽约时报》对他的评价是:加扎尼加之于脑科学研究,堪比斯蒂芬•霍金之于宇宙论。

关于本书

本书是迈克尔·加扎尼加晚年所写的一本关于认知科学的科普著作。这本书带有回顾性质,对几十年来认知科学的重要发展成果做了一个清晰、通俗的介绍。作者试图对人类的本质进行剖析,利用这些最新的研究成果解释人类之所以成为会思考、有感情的独特生物的关键所在。

核心内容

人类之所以拥有一个会思考的独立“自我”,其实是大脑解释器机制发挥作用的结果,而解释器的第一功能是对来自周围环境的信息进行有效分析。人类适应环境的一个关键是发展出高度协作的复杂社群。人类许多重要特性,比如语言能力、道德情绪等等,都是为适应更好的社群沟通与合作而产生的。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书叫《人类的荣耀》。

先要来说一下它的作者。这位作者非常有名,他叫迈克尔·加扎尼加,是美国国家科学院院士、美国艺术与科学学院院士,被称为认知神经科学之父。现在,全世界许多高校在拿他的书做教材。这门科学已经成为21世纪最热门的前沿科学研究领域之一。

加扎尼加有这么大的影响,除了因为学术上的贡献,还在于让认知神经科学进入了大众视野。《纽约时报》对他的评价是,“加扎尼加之于脑科学研究,堪比斯蒂芬·霍金之于宇宙论”。

《人类的荣耀》这本书,就是加扎尼加写的一本认知科学的科普书。他写这本书的时候已经快70岁,讲起半个多世纪以来,自己研究了一辈子的科学有哪些重要成果,轻车熟路,而且讲法也很亲切、很好懂。

不过,也正因为这本书带有回顾性质,其中的许多结论,在今天其实已经是常识。比方说,身体里的某些化学物质能改变我们的感受和想法,多巴胺让人快乐,血清素能缓解焦虑等等。还有,我们的大脑有许多模块,每个模块进化出具体的功能,有的让你能够使用语言,有的让你能产生表情反应等等。再比如,人使用理性的范围非常有限,大多数时候都是先有感性判断,再用理性去生成一个理由。

这些新的常识带给了我们什么呢?关于它们的研究让人兴奋,但结果有时候却让我们很失望——不是对科学研究工作的失望,而是对我们自己失望。我们,用莎士比亚的话说,是“宇宙的精华,万物的灵长”,结果发现,“多么高贵的理性”, 没有;“多么伟大的力量”,也没有。我们有什么呢?一团分子、细胞、电化学信号,甚至可能连“自我”都是一种错觉。知道得越多,快乐却越少。是不是这样呢?

好,那我们就借这本书,来聊三个大问题吧:第一,“我”存在吗,为什么有“我”?第二,人类有什么特殊之处?第三,我们拥有高贵的人性吗?

下面进入第一部分,这大概也是一切问题的起点:“我”,也就是自我这个东西,存在吗?

这个问题,我们实在是太熟悉了,在过去的2500多年里,人类一直在思考。远的不说,古希腊的时候,已经有了“灵魂”和“心灵”的概念,当时哲学家们的许多想法,我们现在听来也不会觉得太荒谬。比如亚里士多德就认为,灵魂的最高所在叫“努斯”,也就是人的心灵,是灵魂中从事思维活动、作出判断的那一部分。

到了近代,从笛卡尔开始,人们对于这个问题的思考有了新的突破。如果说以前的哲学家总是试着找出世界“本身”是怎么样的,那么笛卡尔的观点是,从外界去寻找是找不到的,我们唯一可以确认的起点就是自己的反思。“我”是最核心、最重要的。所以“我思故我在”。从笛卡尔以来,哲学采用的基本都是这种内省的研究方法。

20世纪,关于人类意识、心理、行动的问题,不再只是哲学家的问题。我们有了一种新的研究方法,就是现代生物学和神经学的研究方法。这种方法不强调内省,而是从物质性的角度研究意识的生成和运作。

那么神经学家怎么分析意识呢?

美国南加州大学的神经学家安东尼奥·达马西奥是这么解释意识存在的:意识分为两个部分,核心意识和延展意识。

什么是核心意识呢?你可以想象有个开关,打开的时候,生物体是清醒的。对,我说的是“生物体”而不是“人”,因为这种意识不是人类所独有的。有了核心意识,你就能觉知一个特定的时空,就是此时此刻。

延展意识才是我们通常理解的意识,它就比较复杂了,由许多层面组成。加扎尼加在书里举了一个例子,假设桌上有一个巧克力蛋糕,延展意识的一个层面是觉知自己周围的环境,比如桌上这块蛋糕;第二个层面是觉知到蛋糕在这儿,而明天可能就不见了;最高的层面是知道自己在觉知自己周围的环境,而且还知道蛋糕的卡路里会对自己的腰围带来什么影响,而且还在乎这个影响。这就是人类独有的了,狗肯定是不在乎自己的腰围的。

我们还可以简单了解一下影响这两种意识的基本大脑机制。核心意识是怎么产生的呢,也就是说,这个开关键在哪儿?它始于脑干。脑干是信息通往大脑皮层的第一站,就好比摩天大厦的地下二层,装满了各种连通到整个建筑的管道、通风口、线路等。脑干里的神经元汇总了来自整个身体的信息,但“你”对这一切毫无知觉。“你”就像一个站在34楼的人,根本不知道地下二层发生了什么。

更加高级的延展意识是在大脑中产生的,这点你当然知道了。你应该也知道,大脑不同的神经回路是各司其职的,分别有着不同的功能。不过,这些并不是我们现在要讨论的重点。我们更加关心的是,大脑有这么多模块,怎么就拼出了一个“自我”呢?

这就要说到加扎尼加最著名的一个研究,“裂脑人”研究。“裂脑”就是左右脑分开了。连接着大脑两个半球的有两个神经束,较大的那个神经束叫“胼胝体”。20世纪40年代的时候,治疗严重癫痫症患者的最后一个手段是切断胼胝体。切断胼胝体,就意味着把左右脑分开了。

当时很多人担心,这会让人出现两个意识,造成人格分裂吗?但事实上,这个治疗手段非常成功。接受手术的人没有出现人格分裂,很多人根本没觉得自己有什么变化。你想想,这挺奇怪的,一个大脑分成了两半,难道意识和关于自我的感觉实际上只存在于一个脑半球里吗?那么哪一半是你的自我呢?

为了获得答案,研究人员请裂脑病人做了一些实验。他们发现,左右脑之间的连接切断之后,大脑接收到的信息就被切断了,比如说左眼和右眼看到的东西,是不一样的。但是,无论如何,大脑会都会有一个统一的、完整的解释。

这个现象怎么解释呢?事实上,两个大脑半球对待世界的方式是不同的。左脑主要负责语言和智力行为,而右脑主要负责面部识别、集中注意还有分辨知觉差异等任务。加工信息这个解释工作,是在左脑完成的。这个实验证明,无论如何,左脑的“解释器”都会生效,哪怕它接收到的信息是不完整的,甚至互相冲突的,都不会影响它工作。如果需要它伪造一个理由,它也毫不迟疑。

左脑的解释器为什么要这样工作呢?目前比较科学严谨的解释是,这个系统就是为了处理涌入大脑的大量信息才出现的。解释器就像是胶水一样,把碎片信息拼接起来,形成一个完整的故事。有了这个完整的故事,人才能继续运行下去。

顺便说一句,故事是人建构意义最主要的办法。小说家E.M.福斯特曾经说过:“真实的生活充满了假线索和错误的指示牌,跟着它们你哪也去不了。”关键在于,人能不能想办法在无序的事件中梳理出一个逻辑。故事多少都有“说谎”的成分,但谎言中有足够的真实。

说回来,左脑这个加工过程有个副产品,就是一种完整的、理性的自我感觉。谁在解释这一切呢?谁在解决这一切问题呢?这些问题也需要解释,于是答案就出现了:自我。

所以,裂脑实验给我们最大的启示,或许是,我们本以为是先有一个“灵魂”或自我,然后再产生各种各样的感受和思考。可事实却相反,意识是一种涌现的性质,而不是一个独立的过程。你吃一块糖,感觉到了甜味,那意识是从感觉系统中涌现出来的,而不是由某些味觉元素组合起来的。

人类没有核心,没有一个可以绝对抓住的自我。“我”有很多个,身体的我让我知道这个身体是自己的身体;定位系统的我告诉我现在在哪;作为观察点的我,说我是我自己经验世界的中心;作为经验主体的我,让我分辨出哪些感觉和情绪是我自己的;作为行动主体的我,让我知道我要对自己负责;自传体的我让我感觉到我是同一个我;最后是道德的我,让我明辨是非。

关于自我的产生,我们现在真正能掌握的就这么多。不知道你了解了这个过程之后,是什么样的感觉?也许就像我前面说的,有点儿沮丧。不过要我说,科学家没能找到“自我”或者灵魂具体是什么,总比找到了要好。笛卡尔曾经说,大脑中心有个叫松果体的小组织,人的灵魂就在里面。幸亏他说的不是真的,你能想象你的灵魂被解剖、切割和祛魅吗?起码,我们这个自然“涌现”的自我,还可以说,是属于自己的。

好,无论如何,现在有一个“我”了。那么这个“我”就自然而然地成为了一个反思的起点。人类是从具体哪一个时刻开始思考的呢?我们没法确切地知道这个问题。不过我们可以猜想,自从人类能够思考,就有一个不能回避的问题:人是什么?我们跟别的东西、动物,有什么不一样?或者就像这本书的副标题说的,是什么让我们独一无二?

这个问题,我们不需要精确到基因编码、生理结构甚至神经化学信号,直觉就会告诉我们一个现成的答案,那就是,我们聪明啊。人类的智力远超其他动物,能组织语言,能制造工具,能搞艺术创作,还能把飞船送上天……如果要列举人比动物聪明在哪儿的例子,是说不完的,不过也得不出任何有意义的结论。

这个问题,也有另一个极端的答案,那就是人跟动物没什么差别。我们都有扩张捕猎范围、控制资源、传递DNA的动物本能。我们的细胞加工过程是基于同样的生物学原理,我们也遵循同样的物理和化学属性。我们都是碳基生物。最大的不同,无非是占据了不同的生态位而已。人比狗聪明,狗还比人跑得快呢。还有什么好说的?

看来,我们只能在这两个极端之间,尝试找到一个更有意义的答案。那么,我们不如换个问题,我们应该是有某种特殊的能力,但这种能力的本质到底是什么?

我们还是可以从我们最引以为傲的东西讲起,就是高级思维能力。不过我们不是从这里往前进,而是往回退。

加扎尼加在书中提到了一个很有意思的实验,跟人的思维能力的进化过程有关。现在请你也试着做一下,稍后我们再说结果。

研究人员设计了两道题。第一道题是这样的:桌子上有四张卡片。卡片的一面写着字母,另一面写着数字。现在你能看到的四张卡片,分别写着R、Q、4和9。规则是:如果卡片的一面是R,则另一面必然是4。你需要翻动哪几张卡片,才能证明这条规则是真还是假?

听到这儿,你可以暂停一下想一想。不过,答案其实很简单,就翻R和4那两张卡片。

好了,现在换一个题目:牌桌上坐着四个人。第一个人16岁,第二个人21岁,第三个人在喝可乐,第四个人在喝啤酒。只有年满21岁的人喝啤酒才合法。如果让你执法,你应该去查谁?

这个太简单了,就是查16岁的和查喝酒的呗。

现在你应该明白我要说什么了,这两个题其实是同一个题,但第二道题显然比第一道题更容易。实验结果也证实了这一点。只有5%-30%的人能做对第一个题,而65%-80%的人都能做对第二个题。

很明显,对大部分人来说,社交题比逻辑题要容易得多。说到这里,书里有一个让人记忆深刻的金句:“我们的大型大脑的存在,主要是为了处理社会问题,而不是为了去思考热力学第二定律。”

所以结论是,把我们跟动物区别开的,并不是高级的思考能力,不是智商,而是更简单的、更基础的东西——和别人建立关系的能力。

我们能通过观察别人的行为来试图理解对方的想法。一个正常的孩子,四五岁的时候就具备这种能力了,这比他学背唐诗和做算术要容易得多。这是人类很重要的一项能力,很长时间以来,科学界普遍认为这是人类独有的特点,对我们的意识和行为起到了关键作用。

我们还可以进一步谈谈语言。掌握文字,需要专门的学习,但语言学习却是自发的,所以也算是一种基础配置。我们都知道,无论是鸣叫也好,摇尾巴也好,很多动物都能够通过某种方式沟通,但是人类的语言能力却是独一无二的。这也不用乔姆斯基这样的顶级语言学家去论证,我们大体上都有这样的认识。人类语言的独特性,除了具有复杂的句法之外,还有一点就在于,人类语言最普遍的功能,是对别人施加影响,改变他们的行为。大多数证据显示,尽管动物发出的声音也会导致其他动物的改变行为,但这并非它们的本意,而是在无意中做到的。

加扎尼加让我们看到,无论是推理能力、感受能力还是语言能力,都是人类社会生活的结果。为了生存,自然选择要求我们群居。一旦有了群体,我们就开始构建“有意义的”和“可操纵的”社会关系,我们大脑里的解释器忙着处理我们身边的事情,什么事呢?不是终极真理,不是引力定律,而是人际关系。著名的“邓巴数”解释的也是这件事,每一类灵长动物几乎都有着固定的社会群体规模。黑猩猩用彼此理毛的方式,把群体规模维持在50左右,而人通过使用语言,扩大了沟通范围,把这个数字扩展到150。

至于想象力、抽象思维能力、计算概率的能力等等,只是这个过程“溢出”的结果。从这个结论出发,我们将进展到下一个更难的问题。不过,我想你已经有准备了。

这个更难的问题就是,存在所谓“高贵的人性”吗?这部分,谈的其实是道德。

我想我们大概都同意,道德并不是一个固定值,而是在特定社会中塑造出来的。进入现代社会后,我们面临的各种观念冲突,正说明了这个问题。

不同的文化对美德有不同的定义。比如说忠诚,一些社会看重对家庭的忠诚,另一些社会看重对城邦或国家的忠诚,这两种忠诚能画等号吗?好像不能。再比如说公平,是基于需要的公平是对的呢,还是基于平均分配的公平是对的,还是基于多劳多得的公平是对的?

这些问题很难有统一的答案,不是加扎尼加要讨论的,也不是我们今天要讨论的。加扎尼加在书里给了我们另一个思考的维度,那就是,尽管道德观不是先天的,或者说,道德准则并不具有先天的效力,放之四海而皆准,但是,人类却具有内置的道德感。

进化心理学是这样解释的:人类存在一些“为了应对自然选择的压力而进化出的心理加工单元”。意思就是,人的认知功能也是通过自然选择进化出来的,就跟心脏、肝脏、免疫系统差不多。而这种进化是有目的的,目的往往就是让我们建立一个更好的合作环境。

在面对外界刺激时,人会对这些刺激进行自动化加工,帮你快速判断是应该接近还是回避。如果这个刺激是好的,我们就会接近;而如果它是坏的,我们就会回避。我们所做的所有决定都是基于这一点,道德决策也不例外。

也就是说,人的确是有所谓的道德直觉。道德直觉不是思考、推理出来的,而是通过一种明确而强烈的情绪状态直接发生作用。一些心理学家,比如提出了电车难题的马克·豪泽进一步认为,我们出生时会有一些抽象的道德规则,并且做好了获得其他规则的准备。而特定社会的特定道德系统,是通过家庭、环境等等发生作用,对先天的道德直觉进行引导和限制的结果。

那么,先天的道德直觉,是指引我们向善吗?

不是的。道德情绪并不只是为了让我们成为“好人”。我们总以为让我们体谅他人、帮助他人的情绪才是道德情绪,但其实让我们排斥、羞辱他人以及相互仇杀的情绪也同样是我们道德天性的一部分。因为这些情绪都有助于建立和维护一个诚信度更高的社群。

爱和信任让人合作;内疚和羞愧让我们自己不去欺骗别人;对作弊者的愤怒能够形成震慑。更重要的是,我们知道自己能感受到这些情绪,而对方也可以。人类发展出一系列独特的情绪,这些情绪逐渐衍生出某些抽象直觉,组成了大脑的不同“道德模块”。

总之,就像刚才说的,积极情绪促使我们接近和努力实现某些东西;消极情绪让我们远离和回避另一些东西。我们的道德感是“内置”的,灵长类的脑部让我们具有同理心,“好的”行为会获得神经化学的激励。道德行为之所以产生,从进化的角度看来,是因为它符合自然选择的大趋势,人与人之间结成合作的集体,为彼此创造了更大的生存优势,而道德感能够帮助我们实现这个目的。

这个结论,不一定能帮我们解决眼下的、未来的道德困境,但是,起码能让我们理解问题的根源是什么。而“人类是否具有高贵天性”的问题,说到这,已经显得太过天真了。

到这儿,这本书的解读已经接近尾声,咱们跟着神经科学家、心理学家走了一大圈了。难道我们又回到原地了吗?我觉得,应该这么说吧,感谢科学给了我们许多答案,但也得感谢它不能给我们所有的答案,这给我们的反思留出了空间。

关于加扎尼加这本用理性方法研究人类思想的书,就讲到这里。我想引用一句美国哲学家理查德·罗蒂的话结尾,他说:“道德的进步,并不在于人们扬弃感性,向理性推进;也不能依靠一套超越时空和文化的法律。”换句话说,社会前进的推动力,往往是情感的冲动和感性的共识。

撰稿:苗炜工作室 脑图:摩西脑图工作室 转述:成亚

划重点

1.我们这个自然“涌现”的自我,还可以说,是属于自己的。

2.无论是推理能力、感受能力还是语言能力,都是人类社会生活的结果。

3.人类发展出一系列独特的情绪,这些情绪逐渐衍生出某些抽象直觉,组成了大脑的不同“道德模块”。