《中年之路》 邓一丁解读

《中年之路》| 邓一丁解读

你好,欢迎每天听本书,我是邓一丁。

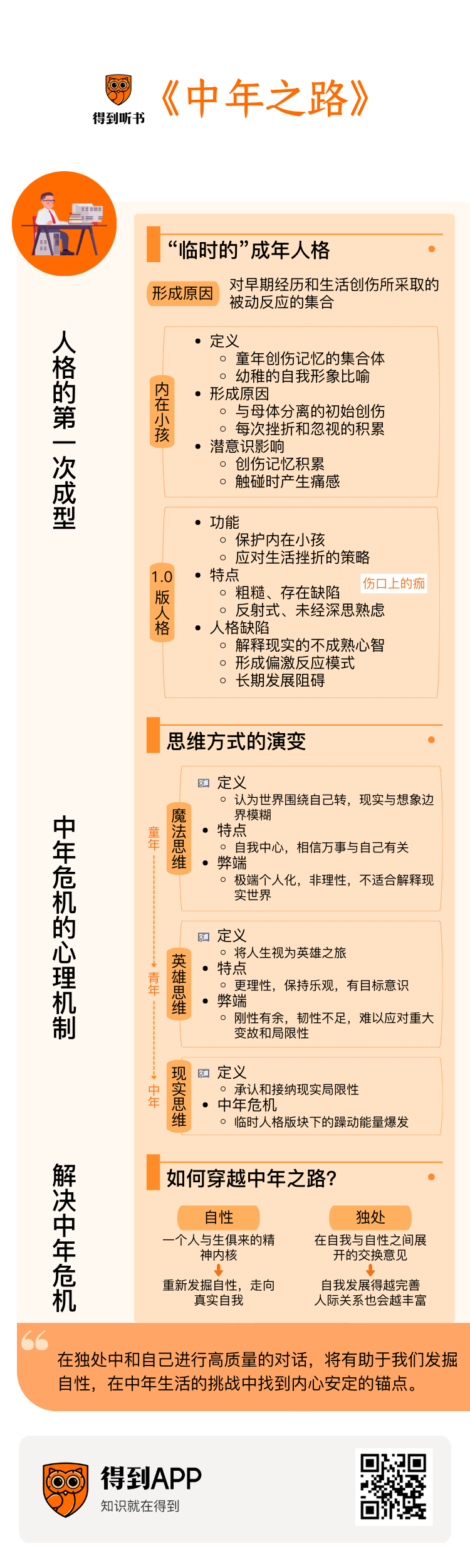

今天咱们来读一本写给中年人的心理学著作,书名叫《中年之路》。它还有个耐人寻味的副标题:“人格的第二次成型”。

这本书里所说的“中年之路”其实是“中年危机”的另一种说法。在读到这本书以前,我对“中年危机”这个词的感受是既熟悉又陌生的。熟悉的是,它频繁地出现在我们日常的话语里,它的含义似乎无须解释。当一个中年人为了工作、婚姻、老人或子女的问题而焦虑难安,或是突然拾起了多年前的爱好,开始探索某种新鲜的、和他的过往不太搭边的生活方式,他身边的人就可能用“中年危机”这个词来概括他的处境。很多时候,这个词的这种用法里还带有一点调侃的成分,似乎经历过的人都对此感同身受,却又心照不宣。这就更让中年危机显得像一道神秘的分水岭,它在人生路途的前方等着即将步入中年的人们,而关于它的许多问题,就连“过来人”也不容易说得清,比如,中年危机的背后到底是一种怎样的心理机制?它为什么会在人生的中场降临到我们身上?我们又有什么办法来应对这种似乎人人都会遭遇的困局呢?

在今天的这本书里,我找到了上述问题的一套参考答案。在作者看来,“中年危机”这个词似乎有些消极和片面,他更愿意把这段人生中场的特殊旅程称为“中年之路”,也就是说,它不是一场有待化解的劫难,而是一条连接过往与未来的通路。在这条路上的确树立着关卡,但成功度过关卡的人却会迎来海阔天空的新篇章。在这个度过关卡的过程中,我们会经历作者所说的“人格的第二次成型”。在从青春期迈入成年时,我们的人格完成了第一次成型。但是在作者看来,第一次成型后的人格还带有很多缺陷,是幼稚而不完整的,就像乳牙一样,只能说是一种“临时的”成年人格。只有在第二次成型后,我们才能真正脱胎换骨,获得一种更加稳定和完善的人格,也才能从生活中找到更为可靠的意义感。因此,虽说中年之路这段旅途充满了挑战,但从积极的角度讲,它也是我们实现更进一步的成长前必要的试炼。

这套关于“中年之路”的理论根植于心理学大师荣格的学说。本书的作者詹姆斯·霍利斯是美国著名的荣格学派心理学家,生于1940年。他的前半生在大学里任教,尔后在由荣格本人创立的苏黎世荣格研究所里接受了系统的训练,成为一名荣格学派的心理分析师。多年来,霍利斯主要为中年人群提供心理咨询,积累了大量关于中年心理问题的案例和解决问题的经验。这为他写作本书提供了丰富的资源。提到荣格,你大概知道,他是与他的老师弗洛伊德和那本著名的《自卑与超越》的作者阿德勒并称的三位精神分析学大师之一。荣格的学说融合了心理学、文学、哲学等领域,初次接触时可能会显得有些晦涩。但欣赏荣格的读者却会为他深刻的洞见和诗意的语言所折服。咱们今天的这本书也具有类似的语言特色。

接下来,我对这本书的解读将聚焦于三个问题。首先我们来说说,人格的第一次成型是如何发生的,这个“1.0版”的人格具有怎样的特质;接下来,我们来讨论中年危机的问题,看看人到中年会遭遇哪些挑战,这些挑战的背后存在怎样的心理机制;最后我们再来看看,作者霍利斯提出了哪些建议,帮我们顺利地走过中年之路。

接下来,我们先回到人生的早期阶段,来看看人格的第一次成型。

这里的“人格的第一次成型”大致对应着我们通常所说的“长大成人”的过程。它贯穿了我们一生中最初的二十几年。当一个人摆脱了青少年时期的懵懂,走出原生家庭,进入社会,开始独立地生活,人格的第一次成型也就基本完成了。我们通常会把这样的人视为成熟的个体。但在今天的这本书里,作者霍利斯却把这个阶段形成的人格称为“临时的”成年人格。

为什么是“临时的”?为什么这个“1.0版”的人格不足以支持我们走过完整的一生呢?霍利斯解释说,这是因为这一版人格的形成不是主动的,而是被动的。与其说它是我们一系列主动选择的结果,不如说,它是我们对早期经历和生活创伤所采取的被动反应的集合。

如果你对精神分析学派有所了解,那你一定会注意到,这个学派的学者非常关注童年经历,尤其是创伤,对人格养成的作用。有位社会学家曾经说过这样一番话:“童年不是我们生命中最短的时期,而是最长的时期,因为它一直伴随着我们,直至我们死亡。”精神分析学派的学者们多半会认同这样的说法。

关于童年经历,荣格提出过一个重要的概念,叫作“内在小孩”。你可以把它理解为一种形象的比喻:在我们每个人的体内,都生活着一个幼稚的自我,它是由我们关于童年创伤的记忆组成的。这倒不是说我们所有人都经历过悲惨的童年,但在精神分析学者们看来,每个人在降生之初都是脆弱的个体,都刚刚体验过与母体分离的创伤。从这以后,每一次遭遇挫折和忽视,我们的内在小孩都会记住那种伤痛的感受。即便如今回忆起童年,我们想起的都是些轻松愉快的事情,但在我们的潜意识里,那些关于创伤的记忆却积累起来,一旦被触碰,就会传来阵阵刺痛。

假如这个脆弱敏感的内在小孩就是我们全部的自我,那可想而知,我们也就很难应对成年人的世界里那些更加严酷的考验了。为了保护自己的内在小孩,我们每个人都发展出了一套策略来应对生活里的种种挫折,这套策略在相当程度上就构成了我们“1.0版”的人格。听上去,这个人格养成的过程似乎没什么问题。它就好比给容易受伤的内在小孩穿上了一副铠甲。但在霍利斯,以及许多其他的精神分析学者看来,这套人生早期形成的人格并不是一副真正的铠甲,它更像是伤口上结的痂,是我们在创伤后反射式地拿出的一套权宜之计。它并没有经过一个成熟心智的深思熟虑,因此是粗糙的、存在明显缺陷的。

比如霍利斯在书里举的这个真实的案例:一个男人一直感觉自己和父亲的关系很疏远,直到他37岁那年,他父亲快要去世了,他在父亲的病床前问出了那个他一直想问的问题:“为什么咱们父子二人一直没有亲近过呢?”结果他父亲情绪很激动,跟他说了一大堆他小时候的琐事,诸如他把玩具掉进了马桶里,他父亲费了好大力气才帮他弄出来之类,意思是,在你小时候,咱俩的关系其实挺好的,我是那样地关注你,把你的事情都很当回事。这个儿子当天走出医院,感到无比的自由,因为他一直以为自己不配得到父亲的爱,直到父亲帮他回忆起那些陈年旧事,他才惊讶地发觉自己对童年的记忆是不完整的,他一直在片面地用那些遭到父亲忽视的记忆来塑造他和父亲之间的关系。而事实上,他们的关系比他想象的要复杂和丰富得多。

这个例子就体现了“1.0版”人格的缺陷。为了避免触碰童年创伤,我们有时会用不成熟的心智对现实世界做出解释,但这些解释未必符合事实,也未必有利于我们长期的发展。对案例里的这个儿子来说,他对被父亲忽视的童年经历做出的解释,就是他不配得到父亲的爱。这当然是一个消极的结论,但至少让幼小的他感到身边的世界是可以理解的,从而获得了一点安定感。可是在日后的生活中,这种不配得感却成了他“1.0版”人格的一部分。这不仅让他不自觉地疏远了父亲,也在其他的人际关系中给他造成了阻碍。“1.0版”人格的问题是,它会片面地夸大和创伤有关的记忆,在我们的人格里形成某些偏激的反应模式。这些模式确实在一段时间里保护了我们的内在小孩,却给我们成年后漫长的人生旅途带来了新的问题。

像这个儿子这样,因为童年创伤而形成有缺陷的成年人格的例子还有很多。比如,我们可能会因为童年遭到的忽视而在成年后的亲密关系里对伴侣产生过度的依赖;父母亲的焦虑可能会被孩子内化成一种面对世界的不安全感;还有一种常见的情况是,父母对孩子过高的期望可能会在孩子的潜意识里形成一种消极的反叛情绪,这样的孩子在成年以后,即便如父母期望的那样成长为杰出的人士,也可能在反叛情绪的驱使下染上某些瘾症。荣格有句话说:“孩子必须承受的最大负担就是父母未曾拥有的生活。”说的就是这种令人遗憾的情况。

这些童年创伤造成的人格缺陷有办法纠正吗?如果按照精神分析的鼻祖弗洛伊德的观点,这样的缺陷可以说是根深蒂固,难以更改的。但这就是弗洛伊德和他的两位学生荣格和阿德勒最显著的分歧之一。在荣格和阿德勒看来,人格始终处于动态的发展过程中,我们的命运也远不只是被动地被童年创伤所决定。只要在成年后有意识地回顾过往的经验,通过自省来识别和改写那些有问题的心理模式,我们就能突破童年的限制,构建出一套更完善的人格来替代掉在人生早期形成的临时人格。但麻烦的是,这个吐故纳新的过程在大多数人身上并不会平缓地发生,而是在中年危机到来时集中爆发。按照本书作者霍利斯的说法,在人生最初的二三十年里,“我们只是带着过去经历的痕迹无意识地生活”,而当我们的内在小孩随我们越过山丘,来到人生的中场,它身上披着的那件简陋的铠甲突然被中年生活的压力击得粉碎,这时候,许多尘封的伤痛和心理需求就会重见天日,让我们感到手足无措。

接下来,我们就来具体分析一下中年危机的心理机制。

在今天这本书里,作者霍利斯用三个词概括了我们在童年、青年和中年时期思维方式的特点。这三个词分别是“魔法思维”“英雄思维”和“现实思维”。而中年危机正是在我们从前两种思维方式向第三种思维方式切换的过程中产生的。

在童年时期,我们主要的思维方式是“魔法思维”。什么叫“魔法思维”呢?这个词其实是从人类学那里借用过来的。人类学家在研究原始部落的时候发现,那些部落里的人总以为世上的一切都是围绕他们这个部落来运转的。日月星辰都源自祖先古老的传说,风霜雨雪都听从祭司法术的调遣。内在的精神世界和外部的物质世界之间没有明确的界限,而是通过某种神秘的力量,也就是魔法,来相互联系的。这种将自我置于世界的中心,相信万事万物的活动都和自己有关的思维方式,就叫作“魔法思维”。

而与此相似,在孩子的世界观里,现实与想象的边界往往也是模糊的,孩子也沉浸在世界围绕自己转动的幻觉中。这种幻觉固然是一种自我膨胀的妄想,但在孩子身上却完全可以是健康而美妙的。你想想看,孩子们关于未来的想象多半都是极端理想化的,比如想成为宇航员、科学家、大明星,想要变得富有、受人敬仰,甚至是改变世界。这些浪漫的梦想给了孩子探索世界的原动力,也让他们相信自己的人生注定是安全而美好的,这当然有利于孩子的健康成长。

不过,随着年龄的增长,魔法思维的弊端也会日渐显现出来。它最主要的问题是带有一种极端个人化的倾向,孩子无论遭遇了什么,都会在潜意识里认为“所有这些都是为我安排的,都是关于我的”,这就导致了咱们前面提到的片面地认识世界,并养成偏激人格的问题。另外,魔法思维毕竟带有相当的非理性成分,不足以真正解释现实世界,这一点决定了它只能陪伴我们走过人生最初的阶段。

当我们摆脱了童年的懵懂,步入青年时期,英雄思维就取代了魔法思维,成为我们主导的思维方式。所谓的“英雄思维”是一种将自己的人生描述为一场英雄之旅的思维方式。它比魔法思维更加理性和现实,但它仍然保留了魔法思维中积极乐观的成分。初入社会的年轻人不再会像孩子那样天真地相信自己是世界的中心,但他们仍旧确信自己是一个昂扬的人生故事的主角。他们仍然对未来辉煌的成就满怀憧憬,这赋予他们激情和斗志去面对生活的挑战。他们或许已经注意到,身边一些年长者的人生并不像他们设想的那样美好,但他们相信前人的失败只是为自己提供了某些教训,只要努力奋进,保持清醒,他们终将拥有理想的事业、婚姻和家庭。

听起来,英雄思维是一种相当积极的思维方式。它带有明确的目标意识,赋予人行动的能量,让我们朝着更美好的生活迈进。但它的问题在于刚性有余,韧性不足。那些对未来满怀期待的年轻人很难应对重大的人生变故,而更让他们难以接受的是自身固有的局限性。这倒不是说人们注定会失败,而是指那些更难以避免或难以预料的限制,比如爱情里激情的消退,精力随年龄的增长而逐渐亏空,在某个领域里深耕多年,却恍然间发现整个行业已步入黄昏,曾经对某项爱好满怀热情,如今却怎么都提不起兴趣……当这类的情况越来越多地出现在我们的生活里,高歌猛进的英雄思维就好比一艘快艇,驶入了暗礁四伏的海域。中年人心中的焦虑感也就隐隐地累积起来。

在上一个部分,我们介绍了为了保护内在小孩而形成的临时人格,现在,你也就能理解魔法思维和英雄思维与临时人格的联系了。简单来说,魔法思维编织出了临时人格,而英雄思维是临时人格对现实世界的投射。可是来到人生的中场,这种投射正一天天暗淡下来,而时不我与的焦虑感却渐渐积聚成了一股躁动的能量,在临时人格的板块下暗流涌动。当这股能量终于爆发出来的时候,中年危机也就来临了。

接下来会发生什么呢?

接下来,我们的思维方式将会逐渐从英雄思维切换到现实思维。顾名思义,现实思维是一种以承认和接纳现实局限性为前提的思维方式。当我们遭遇中年危机,或者说,踏上中年之路时,生活的现实就在召唤我们从一个不同于以往的角度来看待问题。现实思维的作用是恢复平衡,它能帮我们调整姿态,以一种不卑不亢的态度来面对周遭的世界。

作者霍利斯在书里提到了他的一位朋友。当这位朋友踏上中年之路时,他的脑海中浮现出一句话:“我的生活将永远不会完整无缺。”他的心灵向自己宣布,年轻时那些膨胀的愿望终究是难以实现的。很多中年人在意识到这一点的时候便陷入了深重的挫败感,但霍利斯提醒我们,积极的方式是在承认现实的前提下向自己追问:“那么,我还能做些什么呢?”

这个问题还有另一种问法:“除了我的过往以及我所扮演的角色,我究竟是谁?”

荣格心理学有一个理论,把人的一生分为四个阶段。在这四个阶段里,我们需要处理的核心关系各有不同。在童年阶段,居于核心位置的关系是亲子关系。而到了青年阶段,核心关系的主轴就转移到了自我与世界之间。这也就是我们在英雄思维的主导下奋力地采取行动,试图在世俗生活中实现自我的阶段。而到了第三个阶段,也就是当我们踏上中年之路以后,核心关系的主轴连接的是自我和自性。在第四个阶段,主轴又变换到了自性和宇宙之间。

我们暂且不论这本书中没怎么涉及的第四个阶段。刚刚我们提到一个词:“自性(the Self)”,这是荣格心理学中一个非常重要,但也相当令人费解的概念。就连霍利斯这位资深的荣格学派分析师也在书里坦言,自性是“一个我们永远都无法理解的奥秘”。不过我们仍然可以大致地把握这个概念,所谓的“自性”指的是一个人与生俱来的精神内核,它贯穿我们的一生,指引我们靠近生活的意义。你也可以把它想象成一个躲在你内心深处的真实的自我。在我们的前半生中,自性被我们的种种欲望以及社会文化的种种要求所压抑,直到人生的中场,临时的人格在焦虑感的冲击下发生了松动,自性才有了重新显现的机会。在霍利斯看来,中年之路上最重要的一项任务就是重新发掘我们的自性,在这个连接自我与自性的过程中,我们也就从临时的人格走向了真正的成年,从虚假的自我走向了真实的自我。

既然如此,我们具体能做些什么呢?霍利斯在书中写道,最重要的一件事就是独处。

这里说的“独处”也不是简单地远离人群,独自生活,它也对应着荣格心理学的一个专有概念,直译过来是“交换意见”(Auseinandersetzung)。这种交换意见有点像是心理咨询师和他的咨询者之间你来我往,剖析内心的对话,但这场对话却是在我们和自己之间,或者说,是在自我与自性之间展开的。

要进行这种对话,我们需要做的只是独自待在一个安静的空间里,尝试倾听自己内心的感受,并分析这种感受产生的原因。这听起来不难,但实际上,却需要我们拿出相当的勇气来面对真实的自己,并且自律地将这种对话作为日常的练习。刚开始尝试的时候,你可能会感到困惑,察觉不到自己的内心中浮现出了怎样的感受,这时候,你只需要静静地等待,直到霍利斯所说的“当黑暗开始发光,当寂静开始说话”的时刻。当然,这并不是什么玄妙的宗教仪式,它只是一种针对自我的心理咨询,帮我们每天和自己的内心保持必要的联系。

这种向内探索的方式会疏远我们和他人的关系吗?霍利斯认为,恰恰相反,我们的自我发展得越完善,人际关系也会越丰富。荣格心理学始终强调,个体的存在本身就是以集体关系为前提的。因此,当一个人更清醒地认识了自己,他也必然会获得更多来自他人的社交联结。在中年人探索内心的过程中有个有趣的悖论,我们能为伴侣和子女做的最好的事就是发展自己,不对他们产生过度的依赖。同样的,我们为群体服务的最佳方式也是尽可能成为一个完善的独立的个体。如果说社会是一幅巨大的拼图,那每一块碎片都因其独特的色彩而为整个画面作出了贡献。“我们帮助他人的最好方式,就是清醒地过自己的生活,这样他人才能自由地过他们的生活。”

好,到这里,我们一起了解了《中年之路》这本书的核心内容,接下来,我们来简短地做个总结:

《中年之路》是荣格学派的心理学家詹姆斯·霍利斯的作品,讨论了中年危机的问题。霍利斯认为,“中年危机”这个概念的含义有些消极,他更愿意将这段人生中场的旅途称作“中年之路”,也就是连接过去临时的人格和未来完善的人格的一条通道。霍利斯在书中描述了人格养成的普遍过程。在童年阶段,我们关于创伤的记忆形成了一个稚嫩的自我,在精神分析学上称为“内在小孩”。为了保护这个内在小孩,我们在以自我为中心的魔法思维的主导下采取了一系列策略来应对生活中的种种挫折。这套策略就形成了我们的临时人格。在长大成人,步入社会后,临时人格又向世界投射出积极进取的英雄思维,让我们在世俗生活中寻找自我的价值。可是当英雄思维遭遇现实的局限,中年危机也就此降临。继魔法思维和英雄思维之后,我们的思维方式将切换到理智的现实思维,开始学着以不卑不亢的姿态和世界相处。在这一阶段,我们面对的核心课题是在自我和自性之间建立连接。在独处中和自己进行高质量的对话,将有助于我们发掘自性,在中年生活的挑战中找到内心安定的锚点。

在这本书的开头,霍利斯引用了丹麦哲学家克尔凯郭尔日记中的一句话:“生活向后回忆,但活着必须向前。”在霍利斯看来,这也是我们面对中年危机时应有的姿态,他写道:“中年之路的体验,就像一觉醒来发现自己只身在一艘颠簸的船上,目之所及,不见港湾。”而此刻,唯一可行的选择就是握住船舵继续航行。

以上就是本期听书的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。在得到电子书,你就可以找到这本书的完整电子版,欢迎你阅读原书。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.中年之路是人格发展的第二次机会,在此过程中,早期形成的临时人格将转变为更加稳定和完善的人格。

2.魔法思维、英雄思维与现实思维是个体在不同生命阶段的三种思维方式。童年的魔法思维以自我为中心;青年的英雄思维积极进取,但韧性不足;而中年的现实思维则承认和接纳现实的局限性,以更成熟的态度面对生活。

3.自性是一个人与生俱来的精神内核,指引着我们靠近生活的意义。中年之路上的关键任务是重新发掘自性,这通常通过独处和自我对话来实现。