《风景与记忆》 陆晶靖解读

《风景与记忆》| 陆晶靖解读

关于作者

西蒙·沙玛,英国著名的历史学家和艺术史学家。从剑桥大学毕业后,他陆续在剑桥、牛津、哈佛、哥伦比亚等知名学府教书,是个中规中矩的学院派。转折出现在1995年,50岁的大学教授摇身一变,成了媒体的新宠儿:《纽约客》请沙玛开设艺术史专栏,BBC 请他给多部纪录片撰稿。

关于本书

这本书是译林出版社“人文与社会译丛”里的一本,探讨了森林、山川、河流等风景对人类文化的影响。以自然元素木、水、石为每个部分的标题,内容非常庞杂。著名杂志《纽约书评》说,任何概述都无法传达这本书丰富的内容。

核心内容

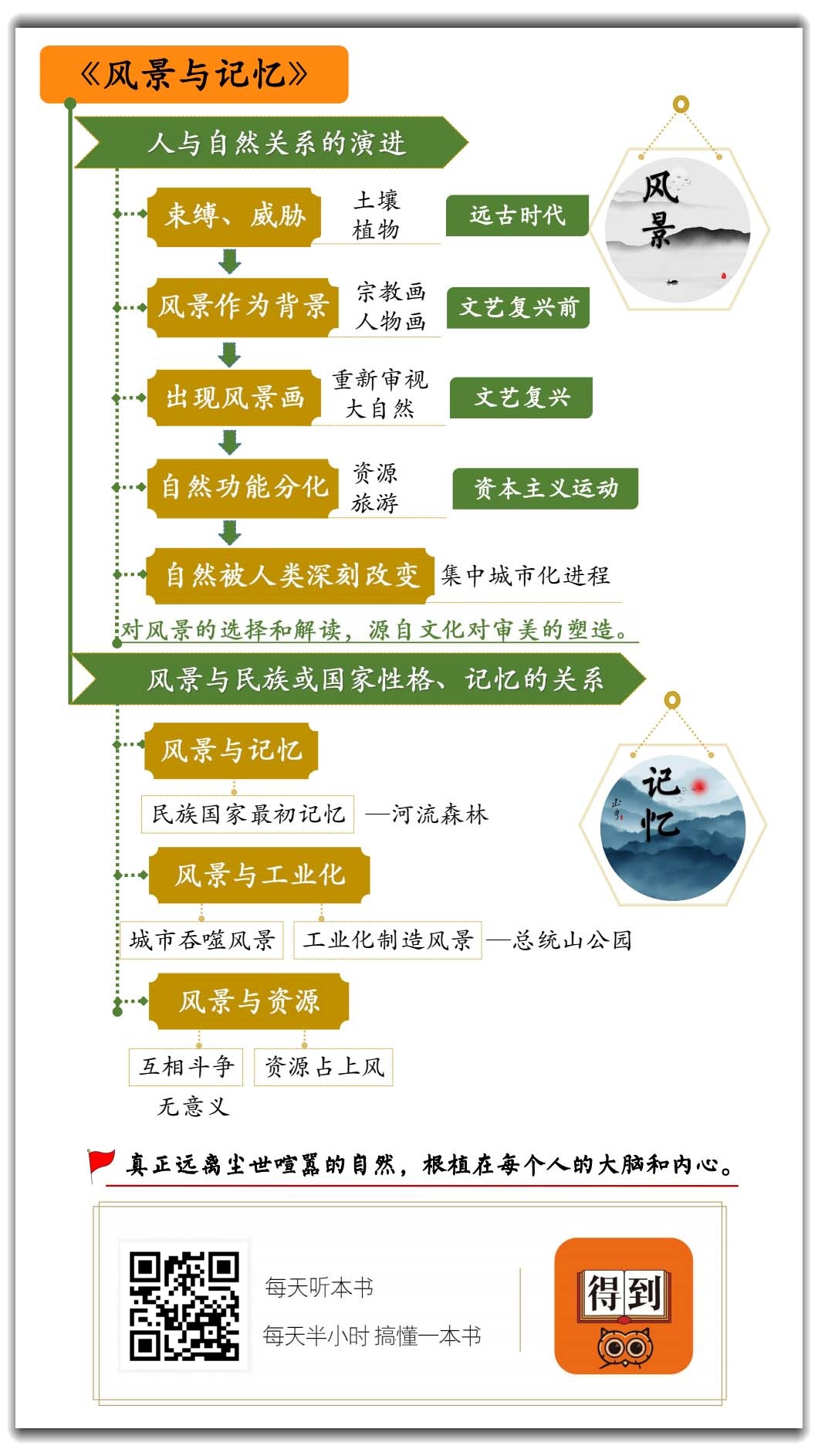

作者认为,风景体现了人和自然的关系。当人们摆脱了自然的束缚和威胁,才有可能去欣赏它的美。这种欣赏,就是重新建立和自然的关系。在这个过程中,人的眼睛成了主角,眼睛重新发现了自然。这时候,风景才产生了。在风景这个词的内部,其实隐含着人类的目光。

除此之外,风景不但是眼前的风景,也是回忆中的风景。从更大的方面说,每个民族或者国家的性格、记忆都密切地与当地的风景相关。在许多民族国家需要凝聚力的时候,我们总会看到风景在其中起作用,因为国家这个概念很抽象,大好河山却很具体。风景就是每个民族国家最初的记忆,是集体无意识的一部分。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《风景与记忆》,就像书名里表达的那样,这本书和风景有关,它要告诉你的是,世界上不存在纯粹的自然风景,风景首先是文化的,其次才是自然的,而抵达风景的途径,是记忆。

这本书是译林出版社“人文与社会译丛”里的一本,这个系列里的书比较偏学术,理解起来有点难度,选择这本为你解读,是因为它针对风景这个话题确实提出了珍贵的见解。作者西蒙·沙玛是英国著名的历史学家和艺术史学家。从剑桥大学毕业后,他陆续在剑桥、牛津、哈佛、哥伦比亚等知名学府教书,是个中规中矩的学院派。转折出现在1995年,50岁的大学教授摇身一变,成了媒体的新宠儿:《纽约客》请他开设艺术史专栏,BBC 请他给多部纪录片撰稿。本期要讲的这本书是根据他的一系列演讲稿扩充成的,语言饱含热情。更重要的是,沙玛的写作非常具有画面意识,这个特点为书稿后来改编成 BBC 纪录片打下了基础。著名杂志《纽约书评》说,任何概述都无法传达这本书丰富的内容。

这本书以自然元素木、水、石为每个部分的标题,内容非常庞杂,不过在这里我不打算按照常规方法,而是会跳出原书结构,从书的题目入手来为你解读两方面内容。这篇解读会涉及到艺术史、历史、文学甚至地质学的很多知识,但是说到底也就是两个关键词,风景和记忆。

我们先来说风景。

早在唐代,李白就说“清风朗月不用一钱买”,这是《襄阳歌》里面的诗句。不管你花不花钱,风景就在那里,人们只要愿意,就可以免费欣赏,但前提是,人得认识到这是值得欣赏的东西。从世界各地的一些历史遗迹来看,远古人没有什么风景的概念。石器时代,山洞的壁画里不画风景,画的全是各种动物;在古埃及的装饰画里,画满各种船只;古希腊的陶器上,表现的主角大多是人。但是,我们中国人在很早的时候就有了风景的意识。公元6世纪,隋朝画家展子虔的《游春图》是中国第一幅山水画,比西方的风景画早出现了约一千年。

总的来说,风景体现了人和自然的关系。当一个人抬头眺望,才可能看到风景,弯腰耕作,只能看到土壤和植物。当人们摆脱了自然的束缚和威胁,才会去去欣赏它的美。这种欣赏,就是重新建立和自然的关系。在这个过程中,人的眼睛成了主角,眼睛重新发现了自然。这时候,风景才产生了。换句话说,在动物的眼睛里是没有风景的。用一个浪漫点的说法,就是人和山川树木之间有了新的约定。在风景这个词的内部,其实隐含着人类的目光。

在英文里,“风景”对应的词是 landscape,这个词原来的意思不是指自然景色,而是一片用行政权力划分的地理区域,也就是乡村。在乡村和城市的对立关系中,风景属于乡村,附属于城镇,城镇行使行政和经济的权力,乡村负责提供休闲的功能。我们可以把风景画的出现,当成人们意识到风景重要性的一个标志。欧洲第一幅独立的风景画产生的时间大约是14世纪,在当时几乎没有产生任何影响。这说明当时的人们还不觉得风景值得被描绘,占主要地位的依然是宗教画和人物画,风景在绘画中只能充当背景。比如说在达·芬奇的《蒙娜丽莎》里,人们很少会在意画面主角背后的树与河流。但是,也正是因为有了主角,配角也才有了出场的理由。在许多宗教画里,风景的作用是衬托主角的某种品质。一个瘦骨嶙峋的先知,他的背后通常是沙漠、石头和枯萎的树木。正是因为要画先知和圣徒,沙漠才沾了他的光,能够出现在艺术品里。

传统画家看不起风景画,认为它们没有什么艺术价值。米开朗琪罗就说,风景画没有内涵和力度,不过是一些田野、树木和桥梁的罗列。这恰恰也从反面说明,风景画和以前的绘画有很大的不同,一方面,它不再负责传达宗教故事,也不表现王公贵族的尊贵,只表现单纯的自然美;另一方面,它也对观众提出了新要求,怎么看风景画,成了一个新问题。即使你对西方美术史不太了解,也不妨碍你欣赏《自由女神引导人民》或者《蒙娜丽莎》,但风景画的难度会高很多。外行的观画体验非常像在看明信片,因为明信片上的内容,通常也是明媚的风景。如果是这样,那为什么还要花了钱跑到美术馆来看呢?这就让人感到挫败。

《艺术的故事》的作者贡布里希说,风景画的兴起和文艺复兴密不可分,当自然不再充当宗教的背景板,人们就需要用到取景框了。眼睛,就是最基础的取景框。文艺复兴的精神之一,就是要对人的眼睛进行人文教育,同时又对手进行技术训练。贡布里希也侧面解释了为什么风景画容易使人感到迷茫,因为风景画缺乏特别强的主题,那么艺术家就要主动去寻找新的表现手段,把情感投射到没有生命的风景里,这样才能和看画的人形成交流,渐渐地,就形成了一套约定俗成的符号系统。举个例子,天空中的一只鸟,如果画家浓墨重彩地去画它,看画的人就会觉得,这只飞翔的鸟很自由,他也就会获得相应的审美感受。对于鸟自己来说,其实飞翔是需要用力的,也许还并不轻松,但这对于绘画来说一点都不重要,重要的是画传达出了什么。

风景画的出现,一方面说明人们在重新审视大自然,产生了描绘自然界的欲望,另一方面,也预示着自然界将会迎来深刻的变化。一场暴风骤雨般的资本主义运动,将会围绕着土地展开,最终,自然界就被简化为提供资源和提供旅游目的地的两种功能。这也是我们今天熟悉的社会形态。

风景画的流行,说明人类与自然的关系已经产生了不可逆的变化,从人们把眼光投向自然开始,城市化和工业化就已经被排进了历史的时间表。如果人类还属于自然的一部分,那他永远都不需要什么风景画。风景画就像田园牧歌式的小说,天生带着一种怀旧的感觉。在照相技术还没有发明的时候,绘画有很强的媒体功能,所以人们很快就拿风景画来做广告。1620年左右,荷兰的城市人口超过了总数量的一半。荷兰在风景画艺术上的发达,很大程度上归功于这种集中的城市化进程。风景画中展现的场景,很有可能是用来刺激富裕家庭购买郊区的地产,很多风景画的标题上都带有房地产商的推销文字。这种模式并没有在今天发生质的转变,只不过照片和互联网让广告的成本更低了而已。

在现代人的生活里,人们接触风景画和照片比接触真正的风景要容易得多。Windows 系统的默认开机壁纸,就是一张典型的草原图片。微软公司大概是希望人们在使用这个操作系统的时候,有一种心旷神怡的感受。正是这些特别容易接触到的对风景的再现,影响了大多数人对风景的印象,它太容易先入为主了。一个从来没有去过草原的人,很容易在接触到真正的草原的时候,把眼前的景象和这张著名的壁纸做对比。

风景是自然的,也是人工的。你观看它的过程,也是选择和解读的过程,否则你为什么看这里,不看那里呢?决定选择的关键因素,就是文化对我们审美的塑造。比如同样看“古道西风瘦马,小桥流水人家”,你去看和一个美国人看,得出的感受就肯定不一样,这就是文化背景在暗中起作用。筛选的结果,就是我们每个人有了自己的取景框。这里说的取景框,不是指照相机的镜头,而是我们大脑里的取景框。还是那句话,你为什么看这里,而不看那里,肯定是大脑对于眼前的一切视觉信息默默地做出了轻重取舍。同样的,山川河流,草原大海,之所以构成风景,不在于它具体有什么样的构成元素,而在于它在你的文化背景中有什么意义,能够唤起你的什么个人感受。一个门外汉在面对风景画的时候,为什么感到茫然呢?因为他没法进入画家的取景框,他也就没办法找到画面的意义,不会被唤起任何感受。

同样还是一首李白的诗,这首比较短,我把它全文念一下:“众鸟高飞尽,孤云独去闲。相看两不厌,只有敬亭山。”意思是鸟儿飞向远方,白云悠然飘走,李白看山,山也看李白。敬亭山是山的名字,李白把它拟人化了。宋代的辛弃疾发展了这句诗,又变成了“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”,还是人在看风景。李白和辛弃疾的共同特点,是意识到了人和山之间的相互关系:人在观看山,山也在感染人,在不断唤起他的感受,让他感受到意义。

到这里,对于风景的解读就差不多了。在这一部分我们讲到,风景是人认识自然到一定程度以后的产物,当文明发展到一定程度,从自然条件、宗教和政治制度中获得了一定程度的解放以后,才有了观看和探究自然的动力。当人们把目光转向自然以后,自然就开始被人类深刻地改变了。

我们知道,力的作用是相互的,那么在人改变自然的同时,自己有没有发生变化呢?答案是肯定的。在第二部分对记忆的解读中,我们就要谈到,人类改变自然的同时,也改变了自己。

在讲风景的时候我们提过,风景画就像田园牧歌式的小说一样,天生带着一种怀旧的意味,其实,在现实中也有这样的例子。因为海平面上升,著名的旅游胜地马尔代夫迟早会被彻底淹没,这个趋势是无法逆转的,每一个去那里旅游的人,都制造了属于自己的回忆。这里的逻辑其实也适用于其他旅游胜地,如果你去远方看风景,又不再去第二次的话,那对于你来说,这个地方的风景就是以回忆的方式存在的。在胶卷时代,相册是一个家庭怀旧的典型方式,而到了现在,回忆也同样存在于手机和硬盘里。所以说,风景不但是眼前的风景,也是回忆中的风景。

从更大的方面说,每个民族或者国家的性格、记忆都密切地与当地的风景相关。我们常说“一方水土养一方人”,也包含有这层意思。在许多民族国家需要凝聚力的时候,我们总会看到风景在其中起作用,因为国家这个概念很抽象,大好河山却很具体。伏尔加河、莱茵河、尼罗河和长江,都是各个民族国家的重要象征。当然,河流不是唯一的,还有森林。我接下来就以德国和森林的关系为例,为你阐述风景是如何成为人们的集体记忆的。这部分会出现不少人名和地名,需要你集中注意力来听。

这本书的作者详细地考察了东欧地区的森林, 发现从19世纪下半叶起,波兰的森林就遭到严重的损害,铁路系统携带着伐木工人往森林深处进发,大量树木被砍伐用于出口,而这些木材的最大买家,正是当时高速发展和膨胀的德国。那么德国为什么不砍伐自己的森林呢?这个我们稍后会说到。最后这位买家终于不耐烦,认为一举拿下这些森林和背后的土地才是最终的办法。与此同时,随着森林面积的萎缩,当地的野生动物也越来越少,但贵族们依然在这里打猎取乐。第一次世界大战的导火索,是奥匈帝国皇储斐迪南大公在萨拉热窝被刺杀,也正是这位斐迪南大公,生前喜欢在森林里用机关枪扫射动物。等到战争爆发,森林成为战场的一部分,其中的动物又成为饥饿的士兵最好的蛋白质来源。在当时那个风云际会的世界大战中,没有什么人会关心风景的沦陷,但对于波兰人来说,这部分携带着民族记忆的森林却被无法挽回地破坏了。

回到前面的话题,德国不开发自己的森林,是因为他们也许是全世界最热爱森林的国家。1934年,后来的纳粹二号人物戈林起草了《帝国狩猎法》,违法狩猎森林动物的人最重会被判死刑。在纳粹向东推进的过程中,也正是戈林接管收编了波兰的森林。1939年9月,党卫军首领希姆莱宣布了一个殖民计划,由当时柏林大学的农学教授负责,打算把所有的波兰风貌改造成德国的风景,其中当然也包括森林地区。

为什么德国人对森林这么看重呢?从情感的角度说,因为这是他们的立国之本。在二战期间,有一支德国军队在欧洲专门寻访各种古迹,为他们将来统治这片大陆找出理论根据。他们找到了罗马历史学家塔西陀在公元98年左右写的一本书,在当时的罗马人看来,日耳曼人是森林民族,是自然之子,携带着神秘的力量。遍布沼泽的森林对贪图享乐的罗马人来说毫无吸引力,却令他们感到恐惧。其实,罗马人也起源于森林,传说古罗马城的首位缔造者罗穆卢斯大帝是被森林里的狼在无花果树下养育长大的,这种关于风景的集体记忆一直萦绕在罗马人心头,导致他们在安逸的环境中恐惧另一个森林种族。

作者塔西佗写这本书,本意是借日耳曼人来批评奢侈、纵欲的罗马,在他的想象中,相比堕落的罗马,日耳曼部落充满力量的野蛮反而显得高贵。纳粹德国痴迷于这种历史叙述,因为它从侧面佐证了他们对血统的自吹自擂。不过深究起来,德国人对森林的兴趣还不是从纳粹开始的,每当他们的民族意识高涨的时候,森林总是会出现。19世纪上半叶,格林兄弟走遍各地,收集了大量的民俗故事,《格林童话》的出版,为德国是一个统一的文化共同体提供了非常好的例证。而那些神秘而黑暗的童话,比如《小红帽》《白雪公主》等等,就发生在森林里。格林兄弟后来甚至还出版了一本名叫《古老的日耳曼森林》的杂志。森林总是寄托着德国人的浪漫情感,这种来自远古的记忆穿透了他们的理性。也正是在森林里的小屋,德国史诗《尼伯龙根之歌》中的英雄齐格弗里德得到了属于他的宝剑。这种获得宝剑的情节在许多国家的传说中出现过,比如在英格兰,教堂门口的大石头上插着一把宝剑,谁能拔起宝剑,谁就能统治这个国家,最后亚瑟王做到了。这个故事的隐藏含义是,亚瑟王的权力得到了教会的承认,也就是所谓的君权神授。而在德国,就变成了森林是宝剑也就是力量的源泉。

总的来说,风景就是每个民族国家的最初的记忆,是集体无意识的一部分。关于集体无意识更多的介绍,你可以在“每天听本书”里找到心理学大师荣格的著作《原型与集体无意识》,这里就不作过多的介绍了。

回顾风景的时候,除了重温民族意识,也容易有伤感的情绪,这是因为类似的风景随着现代化的进程已经越来越少了。1956年的电影《上甘岭》插曲《我的祖国》,开头就是一幅典型的描摹风景的画面。我们都熟悉这个歌词:“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸。我家就在岸上住,听惯了艄公的号子,看惯了船上的白帆。”歌最后的重点落到了保家卫国上,有敌人来犯这样美好的山河,我们就要消灭他们。但是在今天的和平时代,动员的意义已经渐渐弱化了。你也许会体会到其中的伤感,这不仅是对历史的伤感,也是对环境的伤感,许多大河的两边已经建起了化工厂。这个历史进程是不可逆的。在18世纪时,人们已经意识到城市的扩张会把田园风景吞噬,自然环境中人类活动的痕迹越来越明显,尤其是在工业革命的中心英国。在当时的文学作品里,风景和城市成了截然对立的双方。城市是肮脏的,散发着恶臭,它像一个怪物,逐步在吞噬山清水秀的自然。

但其实人类也借助工业化的手段制造了风景。1927年,当时的美国总统柯立芝宣布把达科他州的拉什莫尔山开发成国家公园,雕塑家们花了14年,终于在山上雕刻出了四位总统的巨大头像。本质上,这是一个艺术行为,之所以值得特别拿出来说一说,是因为它把传统的雕刻艺术上升到了极致:人不再从自然搬运石头这样的材料,它直接在自然的本体上雕刻,并且把最后的结果视为自然的一部分。现在,总统山已经是美国的国家象征之一,每年有数百万人前来游览,在总统们巨大的头像下面,是熙熙攘攘的游客在仰望。这样的空间关系,也强化了人们对于国家体制的认同和尊敬。

总统山公园是特别成功的一次宣传,它暗示着美国的国家制度和山川一样古老不朽,这是一个比喻关系。如果说,一个制度符合天地之间古老的自然秩序,它当然也就具有天然的合法性。反过来说,如果和自然秩序相反,也会被人们天然地认为有问题。

在莎士比亚的戏剧《麦克白》中,森林就代表了正义。苏格兰将军麦克白谋反杀掉了国王,自己取而代之,从此以后整个人变得疑神疑鬼。太子逃到英格兰,找来援军反攻。援军在进军的途中折下树枝作为掩护,在麦克白眼里,这些移动中的援军就好像是整片森林朝他冲过来,在要求他为谋反行为付出代价。

作为观众和读者,我们当然知道麦克白是做贼心虚,导致草木皆兵。可是我们同时也知道,在真实世界里,报应不会来得这么快。地球变暖,海平面上升的故事已经讲了很多年,并没有太多人愿意因为这个说法放弃现代化生活的种种便利。这样的生活方式,一直被环保人士诟病。其实,自从人类出现后,自然就被不可逆转地改变了。按照《圣经》的记载,伊甸园里河水流淌,种满奇花异草,但那也是以一种回忆的方式被讲述的,没有谁真正在其中生活过。

如今我们正在面临一个地质史上从未出现过的时代,二百多年前开始的工业革命是地质史上的新纪元“人类世”开始的标志,人类活动比地球历史上所有的自然事件都更快地改变着自然的样貌。在国家层面上,对风景的回忆可能有助于构建民族意识,但在全人类层面上,这种感伤的回忆没有什么用。有些生态研究者们说,是资本主义对自然界无限制的掠夺造成了灾难,应该立即停止这种生产方式,回到最初的、想象中的自然的怀抱中去。这种主张也许有它正确的地方,但可操作性却几乎为0。动不动以全人类的名义去呼唤,是很难真正取得共识的。

面对自然,有人把它看成风景,有人把它看成资源,争斗的结果,目前是后者占了上风,但从更远的未来来看,任何一方的胜利都是毫无意义的。对于工业化带来的环境问题,作者还是持比较乐观的态度,在他看来,既然谁也没有曾经生活在伊甸园里,那么强调神话般的自然又有什么意义呢?

为了证实这个观点,他来到了美国最著名的隐士梭罗的家。梭罗的名著《瓦尔登湖》,第一版印了2000本,卖了5年才卖完。直到他去世以后近20年,《瓦尔登湖》才闻名世界。作者失望地发现,梭罗选择的那个隐居圣地,现在已经有非常多的游客。正是这些对梭罗感兴趣的人,把隐居的地方变成了热闹的旅游景点。如果梭罗最后对世界的影响是这样,那么他的思想又有什么意义呢?同时,作者也发现,梭罗家的后院,也只不过是一个符合西方风景标准的普通的小花园,这样的花园在现代城市里也并不罕见。也就是在这里,梭罗展开了他对荒野、对神秘的自然的全部想象。即便在梭罗去世之前,他也从来没有真正穷尽这个小小的花园。对于花园细节的观察,也依然会不时令他对整个自然有新的理解。正是人类建立的文明,使梭罗在观看自然的时候,拥有了属于人类而不是野兽的眼睛。这个美国人也许不理解什么是古道西风瘦马,但是他也有他自己的小桥流水人家。

在书的结尾,作者重申了他的主张,真正的远离尘世喧嚣的自然,从来不存在于地球上什么隐秘的角落,也不存在于什么记忆中的仙境,而是根植在每个人的大脑和内心。

到这里,我对《风景与记忆》的解读就基本结束了,简单回顾一下本期的知识要点。

一、风景体现了人和自然的关系。当人们摆脱了自然的束缚和威胁,才有可能去欣赏它的美。这种欣赏,就是重新建立和自然的关系。在这个过程中,人的眼睛成了主角,眼睛重新发现了自然。这时候,风景才产生了。在风景这个词的内部,其实隐含着人类的目光。

二、风景不但是眼前的风景,也是回忆中的风景。从更大的方面说,每个民族或者国家的性格、记忆都密切地与当地的风景相关。在许多民族国家需要凝聚力的时候,我们总会看到风景在其中起作用,因为国家这个概念很抽象,大好河山却很具体。风景就是每个民族国家的最初的记忆,是集体无意识的一部分。

三、面对自然,有人把它看成风景,有人把它看成资源,争斗的结果,目前是后者占了上风,但从更远的未来来看,任何一方的胜利都是毫无意义的。真正的远离尘世喧嚣的自然,从来不存在于地球上什么隐秘的角落,也不存在于什么记忆中的仙境,而是根植在每个人的大脑和内心。

撰稿:陆晶靖 脑图:摩西脑图工作室 转述:杰克糖

划重点

1.当人们摆脱了自然的束缚和威胁,才有可能去欣赏它的美。这种欣赏,就是重新建立和自然的关系。

2.风景就是每个民族国家的最初的记忆,是集体无意识的一部分。

3.真正的远离尘世喧嚣的自然,根植在每个人的大脑和内心。