《非虚构的艺术》 李南南解读

《非虚构的艺术》 | 李南南解读

关于作者

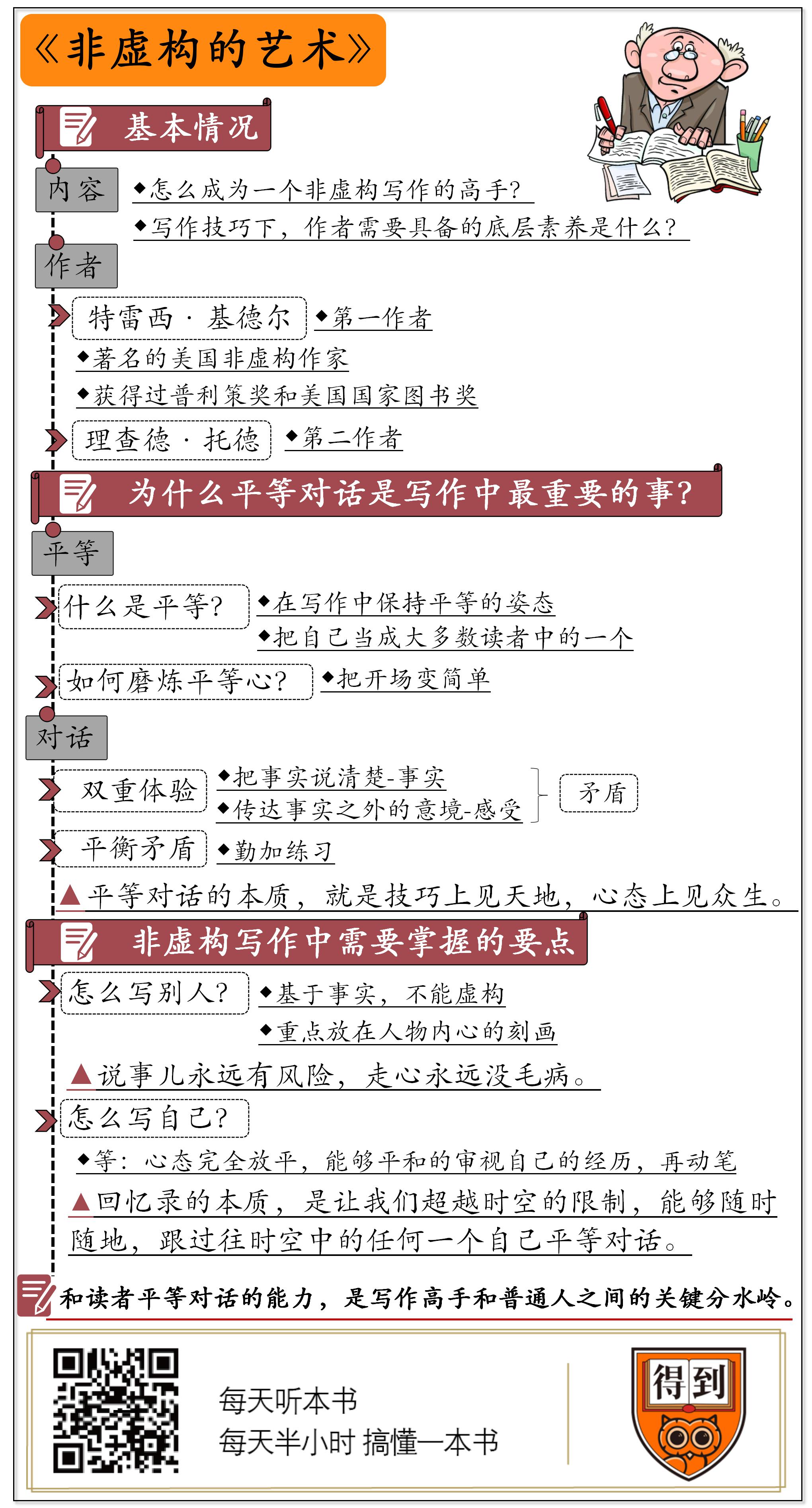

这本书的作者,是著名的美国非虚构作家特雷西·基德尔,曾经获得过普利策奖和美国国家图书奖。他的作品有《劫后重生》《我的支队》《越过一山,又是一山》等等。当然,作者自己总结自己的经验,视角难免有局限。最好是还有一个,了解作者,又能用客观视角来看待他的人。显然,对一个作者来说,这个角色非编辑莫属。这本书的第二作者,叫理查德·托德,正好就是第一作者的编辑,两人一起合作过40多年。

关于本书

这本书主要说的是,怎么成为一个非虚构写作的高手?注意,这里说的是,成为高手。假如你把它当成市面上那种30天写作速成班之类的内容,可就把这本书给看扁了。这本书说的,不是初阶的写作技巧,而是成为一个高手,需要的那些,更高阶、更重要,也更需要时间积淀的能力。假如把作者当成一棵大树,那么大多数的写作书,教的都是,怎么让这棵树长出漂亮的果实?也就是,怎么写出吸引人的文章,有哪些具体的技巧。而这本书谈论的东西,要更加根本。它说的是,写作者这颗大树,到底应该种在什么样的土地上?需要什么样的养分?说白了,就是在技巧之下,作者需要具备的那些,更底层的素养。

核心内容

对写作者来说,最重要的能力,叫做保持和读者平等对话的能力。估计乍一听这个结论,很多人可能觉得,平等对话,这不是很简单吗?我们平常不就是这么交流的吗?但是,假如你有过一些写作经验,就会发现,在动笔时依然能做到这一点,其实是一件非常难,甚至是有点反人性的事情。换句话说,平等对话这四个字,从来都不是扎马步之类的基本功。它其实更像打通任督二脉,是普通人和高手之间,那个最关键的分水岭。至于为什么这么说?又该怎么做?这本书告诉你答案。

你好,欢迎每天听本书。

今天为你解读的书叫《非虚构的艺术》。这本书主要说的是,怎么成为一个非虚构写作的高手?

注意,这里说的是,成为高手。假如你把它当成市面上那种30天写作速成班之类的内容,可就把这本书给看扁了。这本书说的,不是初阶的写作技巧,而是成为一个高手,需要的那些,更高阶、更重要,也更需要时间积淀的能力。

假如把作者当成一棵大树,那么大多数的写作书,教的都是,怎么让这棵树长出漂亮的果实?也就是,怎么写出吸引人的文章,有哪些具体的技巧。而这本书谈论的东西,要更加根本。它说的是,写作者这颗大树,到底应该种在什么样的土地上?需要什么样的养分?说白了,就是在技巧之下,作者需要具备的那些,更底层的素养。

那么,这个素养到底是什么呢?很多人可能会想到,是读更多的书?做更多的积累?更多的练习?这些都很重要,但不是最重要。最重要的是什么呢?借用书中的一句原话,叫作保持和读者平等对话的能力。估计乍一听这个结论,很多人可能觉得,平等对话,这不是很简单吗?我们平常不就是这么交流的吗?但是,假如你有过一些写作经验,就会发现,在动笔时依然能做到这一点,其实是一件非常难,甚至是有点反人性的事情。坦白说,我自己写了将近20年,直到今天,也不敢说能真正做到这一点。换句话说,平等对话这四个字,从来都不是扎马步之类的基本功。它其实更像打通任督二脉,是普通人和高手之间,那个最关键的分水岭。至于为什么这么说?又该怎么做?咱们后面细说。

这本书的作者,是著名的美国非虚构作家特雷西·基德尔,曾经获得过普利策奖和美国国家图书奖。他的作品有《劫后重生》《我的支队》《越过一山,又是一山》等等。其中一些作品我们的电子书里就有,假如你有兴趣,一会儿可以去读一读。当然,作者自己总结自己的经验,视角难免有局限。最好是还有一个,了解作者,又能用客观视角来看待他的人。显然,对一个作者来说,这个角色非编辑莫属。这本书的第二作者,叫理查德·托德,正好就是第一作者的编辑,两人一起合作过40多年。

接下来,我将分成两部分,为你解读这本书。第一部分,我们先说说,为什么说平等对话是写作中最难,也最重要的事?这是所有类型的写作,都需要做的功课。第二部分,我们再具体到非虚构这个类型,说说有哪些要点,是你需要掌握的?

首先,第一部分,为什么说平等对话,是写作中最重要的事?要想回答这个问题,咱们得先把平等对话这四个字拆开,分成平等,和对话。看看它们各自到底是什么意思?

首先,什么叫平等?说白了,就是在写作中,保持一个平等的姿态。借用作者的原话。他说,写作就是和陌生人交谈。你希望他们信任你,你最好也能一开始就信任他们。你要明白,读者的智力不逊于你的智力。

注意,这句话的潜台词是,你最好把自己也当成,大多数读者中的一个。原因很简单。你看,对于作家来说,最重要的事情之一,就是让读者喜欢。而要做到这点,你得先知道,他们到底喜欢什么?怎么知道?很明显,你必须要先成为大多数。

脱口秀演员李诞曾经说过,他做了这么多年的节目,练就的最重要的能力之一,就是他能隔着一层屏幕,知道观众在电视机前听到某句话时,会是什么反应。换句话说,对大多数的想象,是一个表达者,最重要的功课之一。

听到这,你可能会说,没错,这是很重要。但是好像并不难啊。其实,真具体到落笔的那一刻,你会发现非常难。为什么难?我想先给你讲一个故事。

我有一个朋友,在某个大型选秀栏目里做导演。他跟我说,选秀节目里有个特别奇怪的现象。就是在决赛阶段,节目组一般会从所有观众里,随机抽取一些人,到现场担任评委,并且请他们投票。我当时觉得,这个设计形式大于内容。你看,这些观众喜欢哪个选手,其实早就确定了,大概率上不会现场改。换句话说,投票结果,其实早就能猜出来了。

但是,这件事有意思的地方就在于,到底观众评委会投谁,很少有人猜对过。因为在成为评委之后,有很多人都改变了之前的选择。之所以做出改变,是因为他们内心的评判标准变了。

当观众时,你问他为什么喜欢某个选手。他会跟你说,因为这个人唱歌跳舞都好,人长的又漂亮。你看,这个评判依据非常简单,完全出于个人喜好。但是,一旦当上评委,再问他们为什么这么选,你会发现,他们的答案里,多了一些标准。比如,这个歌手有没有突破自己以前的风格,有没有展现出特别高的潜质。但是,话说回来,风格、潜质这些东西,是专业人员考虑的事,大多数普通观众,其实是不太懂的。但是,他们一旦成为评委,就会去忍不住考虑这些因素。

当初听到这个故事的时候,我还不是很确定。但是,就在过去一年,我持续参与了很多场演讲比赛的投票。这些比赛里有很多评委是往届的观众。我发现他们在投票时,跟选秀节目里的情况几乎完全吻合。他们以前当观众时,投票依据很简单,喜欢谁就投谁。但是,变成评委之后,他们会忍不住觉得,自己代表的是大赛组委会。他们会去不自觉地猜测组委会的标准,并给按照这个想象出来的标准投票。

换句话说,一旦位置变了,你就会忍不住,把自己放置到一个新的标准里。在这个新的标准里,你会更多的去关注,自己想象出来的专业层面上的事,而失去了作为一个普通人的感受力。

好,现在让我们回到写作。其实,写作者的处境也是一样。你看,在大多数人的印象里,写书,或者写文章,是一件很重要,甚至有点神圣的事。不是有那么句话吗,文章千古事啊。平时说归说,一旦动笔,你就会觉得这件事的分量突然变重了,不能简单写写了事。你写的东西,必须要有价值,要让别人有收获,要能代表一个更高的立意。你看,在这么想的同时,你等于已经把自己放置到了一个,想象出的标准里。而且更麻烦的是,你想象出的这个标准,未必真的是关于好的标准。因为当你这么想的时候,你已经失去了一个普通人的感受力。你已经很难体会到,普通人眼中的好是什么样的。这就是为什么,很多人说话的时候侃侃而谈,一旦落笔,就变得特别僵硬。再比如,你在电视上看到很多人接受采访,说话磕磕绊绊,全都是套话。其实并不是他们不懂表达,而是一旦面对镜头,他们就会想,自己是要上电视,就会拿播音主持的标准往自己身上套。

换句话说,作为一个平常人,保持平常心很容易。但是,一旦把你放到某个专业的分工里,再想保持这个平常心,非常难。作者认为,不光是写作,其它行业也一样。比如,有个音乐家,叫迈尔斯·戴维斯,曾经说过,越是一流的乐手,在演奏时,越能把自己想象成什么都不会的新手。因为把自己当成新手时,你关注的更多是观众的喜好。而把自己看成专业乐手,你会不自觉的把重点放在技巧上。

但是,这件事难就难在,一旦真正开始演奏,我们很难真的把自己当成一个新手。这就好比,你已经学会骑自行车之后,再让你像没学会时那么骑车,你根本做不到。这就是为什么说,作为一个写作者,保持读者一样的平常心,是一件有点反人性的事。

那么,有没有方法,能磨炼这个平常心呢?作者认为,有一个捷径,就是你在写文章时,要养成一个习惯,把开场变简单。

写过文章的人都知道,最难的就是第一句话,往往要憋半天。我们总想着,文章一亮相,第一句话就要技惊四座。你看,伟大的作品,不都是这样吗?比如,托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》,开场第一句话是,幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。再比如,狄更斯的《双城记》开头是,这是最好的时代,这是最坏的时代。你看,光是第一句话,就透露着大家风范。

当然,你要是能写出这样的开场,那是最好的。但是,作者认为,我们大多数人,并不是托尔斯泰和狄更斯这样的天才,我们只是普通人。你在憋一个开头的同时,其实就等于是在放大自己对这篇文章的妄念。想多了,就会双脚离地,去试图触摸一个没法达到的标准。

怎么办?作者的建议是,你应该把开场变简单。不要求一鸣惊人,只要让人读着舒服就行。这么做的时候,你的气息就会放平。你的平常心,还有对大众喜好的感受力,都会变强。

比如,作家赫尔曼·梅尔维尔的《白鲸记》,开头第一句话是,“叫我以实玛利。”以实玛利,是主人公的名字。你看,这个开场很简单,读起来很亲近,也很舒服。这句开场白,也被公认是文学史上,最棒的开场之一。

其实,这些嘱咐说白了,就是对于文章开头来说,怎么开头不重要,赶紧开头才重要。不求一鸣惊人,但求舒服易懂。这么做的目的,不在于开头本身,而是通过写开头的过程,来管理写作者的心态,让我们回归平常心。借用作者的原话,他说,开头,是关于限制的练习。也就是,保持一个和读者平等的姿态,而不是想着,要锁定、抓住,甚至是镇住读者。蒙田曾经说过,我不想让任何人,用强势引起我的注意。说的就是这个意思。

说到这,你一定已经明白,平等对话,光是平等这两个字,做到就不容易。你可能会说,那后面两个字,对话,总应该容易了吧,不就是讲话,把话说清楚吗?这有什么难的?其实,仔细想想你就会发现,对话这件事,隐含了一组矛盾。那就是,事实和感受之间的矛盾。

你看,一篇好的非虚构作品,必须得把事情说清楚,要让别人知道,到底发生了什么事。但是,你又不能平铺直叙。借用作者的原话,他说,好的写作,要为读者提供一种双重体验。第一是被故事所吸引。也就是,这件事本身有意思,而且你能说得清,做到这点不难。难的是第二点,也就是,让读者享受作家的技艺。什么叫技艺?就是你讲述的风格,还有你想在事实之外传达的意境。但是,你也知道,很多事情,一旦说得简单明了,意境也就消失了。

你看,这就是对话这两个字,内含的一组矛盾。你既要把事情说清楚,又不能太简单明了。至于怎么平衡这组矛盾,这就是作家的功力了。这不光是一个技术问题,更是一个感受问题。作者认为,最好的解决方案,就是勤加练习。

好,以上就是第一部分内容。为什么说,平等对话是写作中最难的事情之一?因为平等对话,其实是对心态和技巧的双重考验,平等指的是你的心态,必须保持一颗平常心,这样你才能感知到大多数人的喜好。而对话,指的是你的技巧,不仅要把一件事说清楚,还要有意境。说白了,平等对话的本质,就是见天地,见众生。技巧上,你要见天地。但心态上,你依然要见众生。

刚才咱们说的,是所有类型的作者,都要面对的功课。接下来,第二部分,咱们具体到非虚构这个类型,说说在非虚构写作中,你需要掌握的要点。非虚构作品的类型有很多,比如传记、随笔、散文,等等。其实,这些类型,普遍面对两个共同的问题,那就是,怎么写别人?怎么写自己?

首先,怎么写别人?我们都知道,非虚构作品最大的特点,就是基于真实。人物是真的,事件也是真的。这是这个题材最大的价值,但是,它也是最大的掣肘。因为你不能随便发挥。

换句话说,虚构文学就像画画,你可以随便画什么都行。但是,非虚构更像是拼图。你先对作品有一个大致的想象,然后,再从主人公的经历里,去挑选符合这个想象的形状拼上去。注意,你不能创造,只能挑选。这就导致一个问题,万一找不到合适的形状怎么办?比如,你的主人公是一个发明家,整天废寝忘食,就想搞出一个伟大的发明。你看,故事的前半段多精彩?但是,就在发明快成功的时候,这个发明家突然中彩票了,发明也不想搞了。请问,你该怎么写?你又不能改变事实。放弃的话,又前功尽弃。这是很多非虚构作者,在写别人的时候,面对的普遍问题。你之前构建的所有冲突、矛盾、悬念,突然因为一件事,全部瓦解,这个人的故事,也就一并不成立。

对于这个问题,作者给出了一个解决方案。那就是,我们要重新审视冲突的定义。真正的冲突,不在于外部环境,而是内心挣扎。简单说,重点不在事,而在人。比如,同样是前面那个发明家的故事,假如把重点放在主人公的内心,情况就不一样了。你看,就算中彩票,你难道不好奇,从搞发明到中彩票之后,这期间人物内心的变化吗?在整个过程中,内心的挣扎、矛盾、选择,它们是始终存在的。通过它们读懂人性里的某个部分,比简单的描述一件事更有价值。

顺便一说,把重点放在人物内心,这个方法不是非虚构写作的独创。它其实是一个故事领域,通用的技法。小说、电影、电视剧里也经常用到。作家斯坦利·威廉斯还针对这个技巧,专门写过一本书,叫《故事的道德前提》,被很多好莱坞编剧当成是必读书。其中,道德前提,指的就是主人公在面对外部事件时,在内心发生的挣扎。但凡打动人心的好故事,都具备这个要素。

比如,《大话西游》,明明是出闹剧,为什么还这么打动人?就是因为它不仅仅是在说事,更把人物内心的挣扎刻画出来了。

再比如,《蝙蝠侠》的故事,已经拍了好多个版本。但是,这些版本都只刻画了外部事件,讲蝙蝠侠手段有多高超?怎么打败敌人?等等。现在回头看,你总会觉得,这些电影哪里差点意思。但是,导演克里斯托弗·诺兰拍的《蝙蝠侠前传》系列,就更看中这个道德前提,也就是主角的内心挣扎。结果,这个版本的蝙蝠侠,成了有史以来最成功的超级英雄电影之一。

放在电影里,道德前提是一个加分项。但是,放在非虚构写作中,道德前提就是一个生死项。整个故事能不能写成,能不能继续推进,都要看你一开始是不是把重点放在对内心的刻画上。简单说,在你准备写一个真实的故事时,要记住,说事儿永远有风险,走心永远没毛病。

同样,不光写别人这样,写自己也是。你也要把重点放在,自己的内心。这听起来好像要容易得多。毕竟,我们自己想什么,自己是最清楚的。但是,作者提醒,这件事没那么简单。他认为,你自己到底在想什么,你自己其实是不知道的。换句话说,关于怎么写自己,其实比写别人还要难。接下来,我们就说说,写自己,应该注意些什么?

作者认为,写自己,比如写回忆录,最需要注意的一件事,就是等。也就是,当你要提笔写自己的故事时,先不要马上动笔,你要先等等。直到你的心态完全放平,能够平和地审视自己的经历,再动笔。

这么说可能有点抽象,我们说个具体的例子。这本书的作者曾经写过一本回忆录,叫《我的支队》。讲的是他过去参加越战时的经历。但是,作者在写作时,却遇到一个问题,就是这段经历太平凡了。你可能会觉得奇怪,这是战场啊,作者又是队长,整个过程一定很刺激,怎么会平凡呢?其实,问题就出在,作者太走运了。他的支队在整个过程中,一个敌人都没碰到过,一枪都没开过,运气好得出奇。唯一一次危险,是遭遇过一次炸弹,但是炸弹离他们也很远,根本炸不着。

当然,对于一个老到的作家来说,这些都能通过技巧解决。他用的技巧,就是前面说的,道德前提,把重点放在内心感受。但是,写完第一稿时,他的编辑马上就发现一个问题,就是整篇作品,有一种反常的深刻感。比如,作者写了很多,当年参军时对战争的思考。但问题是,作者本人,几乎连硝烟都没见过。你难道不觉得这有点刻意吗?那么,问题到底出在哪呢?

后来,作者终于想通了。他发现,自己这部回忆录的本质,并不是真的在回顾自己的这段人生,而是在做解释。是今天这个更年长、更沉稳、更有智慧的自己,在对当年的那个,更年轻的自己的行为,强行做出解释。为什么要解释?因为在作者的内心深处,他一直觉得这段经历有点难堪,他没法平和的看待这段经历。怎么办?只有等。等到你能平和的看待过去的自己。就像心理学上常说的那句,跟过去的自己和解。

这本《我的支队》,作者后来足足等了15年才再次落笔。这回,整部回忆录的基调不是一味的深刻,而是加入了大量的调侃。通过调侃这段经历,让人们看到,一群上了战场,却找不到敌人的士兵,到底是怎么度过战争,他们又是怎么看待战争的。根据作者的说法,他以前经常做噩梦,梦见自己接到了重返战场的命令。但是,等他用这种方式写完回忆录之后,再也没有做过这个梦。换句话说,作者认为,回忆录不是写日记。它的目的不是记录日常琐事。回忆录也不是搞研究,需要对繁琐的事实作出更有智慧的解释。它的本质,是让我们超越时空的限制,能够随时随地,跟过往时空中的任何一个自己平等对话。

好,以上就是第二部分内容。我们回答了两个非虚构写作中常见的问题。第一,怎么写别人?作者认为,不要光看外部事件,要把重点放在故事的道德前提,也就是人物内心。第二,怎么写自己?作者认为,千万不要急着动笔,要有足够的耐心。等到你能平和的看待自己的每一段经历,跟任意一个时期的自己平等对话。

到这里,这本《非虚构的艺术》的精华内容,已经为你解读完了。最后,我还有一点个人感受。这本书里说的东西,放在字面上看,都不是新观点。比如,和读者平等对话、把重点放在人物内心,还有平和地看待自己的经历。假如单摆浮搁的看,全是老生常谈。但是,假如仔细想想,那些最棘手的问题的解决方案,那些让新手成为高手的高阶能力,往往就隐藏在这些人人都知道的话里。这个现象其实给了我们一个重要的提醒。那就是,千万不要低估一个常识。要知道,一个东西能成为常识,意味着它一定是经过时间考验的,针对某一类问题的解决方案。因此,有时候,与其去探索一个新知,倒不如,去点亮一个常识。

撰稿、讲述:李南南 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.对大多数的想象,是一个表达者最重要的功课之一。

2.开头,是关于限制的练习。保持一个和读者平等的姿态,而不是想着要锁定、抓住,甚至是镇住读者。

3.有时候,与其去探索一个新知,倒不如去点亮一个常识。