《超级技术》 吴晨解读

《超级技术》| 吴晨解读

关于作者

本书共有20位作者,其中包括《经济学人》的副主编斯坦迪奇、行业思想领袖梅琳达·盖茨等。本书主编丹尼尔·富兰克林是《经济学人》执行主编,也是《经济学人》最资深的编辑之一,曾经编辑出版过预测未来的书《超级变化》。

关于本书

这是一本文章合集,内容就是预测未来30年科技将如何改变我们的工作和生活。这本书将带你思考科技会沿着什么轨迹对未来的商业、社会以及每个人的生活造成影响,每个人又应当怎样去面对这种加速到来的变化。

核心内容

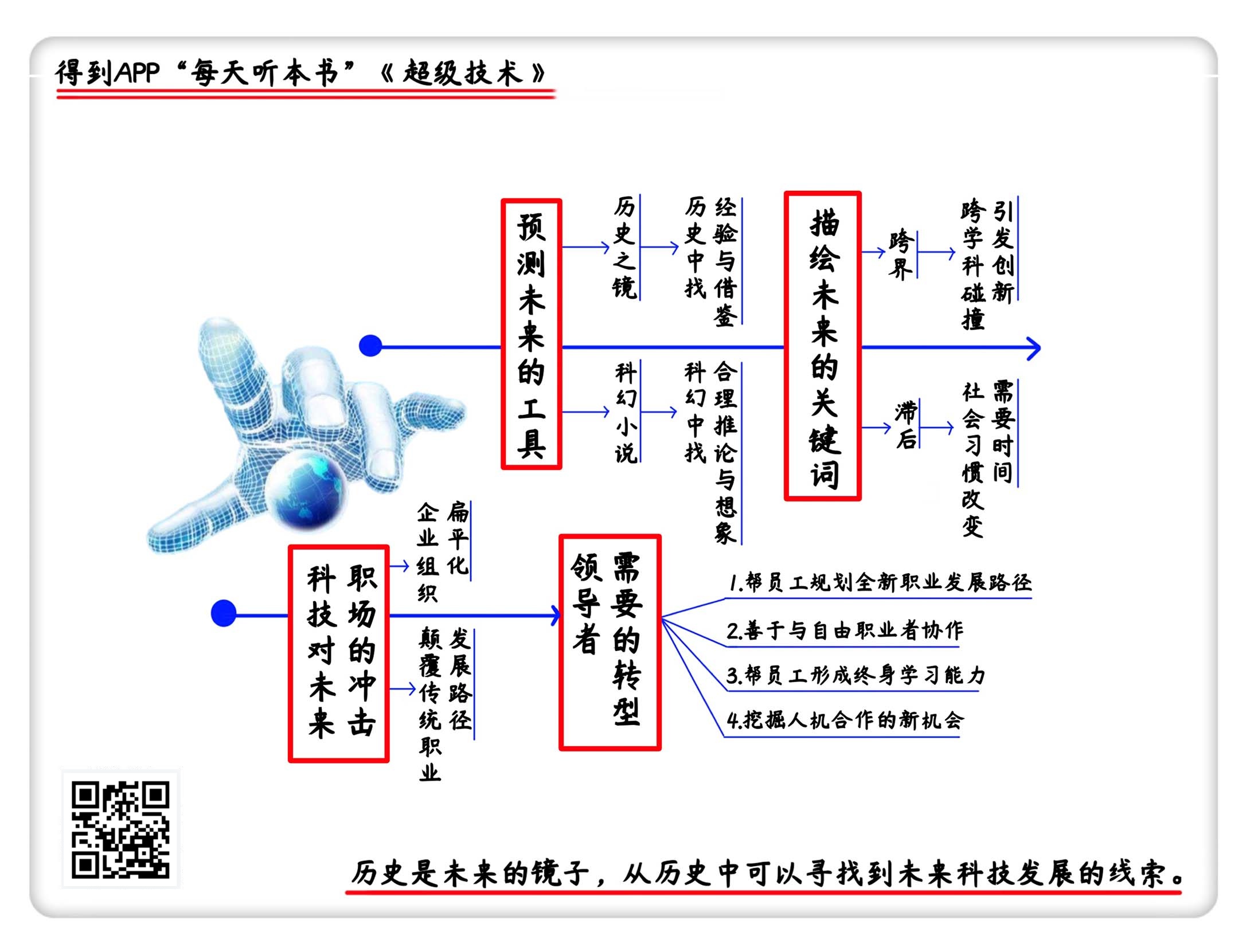

第一,未来可以用什么工具来预测;第二,未来的科技发展可以用什么关键词来描述;第三,面对科技对职场的冲击,领导者应该往哪些领域转型。

你好,欢迎每天听本书。这期音频为你解读的是《超级技术》,副标题是“改变未来社会和商业的技术趋势”。这本书的中文版2017年12月刚刚由中信出版社出版,我给你解读的是这本书的英文版。英文原版大约20万字,我会用大约26分钟的时间,为你讲述书中的几个精彩观点:未来科技变革到底会给工作和生活带来什么样的改变?

《超级技术》这本书,是一本文章合集,内容就是预测科技如何改变我们生活的方方面面。这本书共有20位作者,包括《经济学人》杰出的科技、商业记者,以及像盖茨夫人梅琳达·盖茨这样的行业思想领袖,还包括两位科幻小说家的短篇科幻小说。但这本书的重点并不是畅想到了2050年什么样的黑科技会最流行,而是去思考科技会沿着什么轨迹对未来的商业、社会以及每个人的生活造成的影响,以及每个人应当怎样去面对这种加速到来的变化。这种深入思考,应该是这本书最有价值的地方。

这本书的编者是《经济学人》的执行主编丹尼尔·富兰克林,也是《经济学人》最资深的编辑之一。几年前他编辑出版了一本预测未来的书《超级变化》(Megachange),对2050年全球会发生什么样的变化作出了预测。当时世界面临的主要趋势是,医疗改善、老龄化加上少子化带来的巨大人口结构变化,宏观经济的重心转向亚太地区,以及信息技术日益成为各行各业的推动力。

在编辑《超级变化》时,富兰克林就意识到,科技在塑造未来的过程中有着决定性的作用,值得单独写一本书,所以就有了这本《超级技术》。既然出了第二本,一般的作者都有想法推出三部曲,2017年12月份我与富兰克林对谈的时候,他也告诉我,他已经有了第三本书的构想,暂定名叫《超级金融》。我们“每天听本书”也会关注他的最新作品。

介绍完这本书的主要情况和作者概况,我会抽取三个主要方面,来为你解读这本书的重点内容:第一,我们可以用什么工具预测未来?第二,我们可以用什么关键词来描绘未来的科技发展?第三,面对科技对职场的冲击,未来企业的领导者能往哪些领域转型。

首先,我来介绍一下,我们用什么工具预测未来。

未来,尤其是技术发展的未来,其实是非常难预测的。比如2007年当乔布斯推出第一款iPhone手机的时候,很多业内专家都不看好,连当时微软的老板也认为智能手机没前途,谁也没有想到智能手机竟然会这么深刻地改变每个人的工作和生活。

所以,在《超级技术》这本书中,无论是编者富兰克林还是诸多作者,都没有对未来的科技给出明确的预测,反而更专注于提供给读者一个预测未来的方法和框架。在预测未来时,有两样工具最为重要,一个是从历史中找到经验与借鉴,一个是从科幻小说中找出合理的推论和想象。

和中国经典思维一样,《超级技术》认为历史的借鉴非常重要,因为历史上多次有过,科技变革会给社会带来巨变。同样,科幻小说中描绘的未来也很重要,因为好的科幻小说作者会对未来科技的发展做出非常合理又大胆的推演和想象,比如我们现在用的智能手机,在很早的科幻电视剧《星际迷航》(Startrek)中就出现过。下面我来详细给你介绍一下这两个工具。

先来看第一个工具——“历史之镜”。要预测未来科技的发展,可以从历史中去寻找线索。

书里说,理解未来三十年科技发展最好的镜子恰恰是十七世纪西方的文艺复兴。在文艺复兴时期,新工具的发明,比如望远镜和显微镜,一下子在宏观和微观两大世界拓展了人类的观察力,也一下子让人类意识到自己在物理学和生物学的诸多领域是多么无知。新的科学方法和数学计算的应用,催生了大量的科学家和发明家,在短短几十年的时间内出现了大量的发明和创新。

现在的情况和四百年前有着惊人的相似。工具革命和科研的突破,会引发科技的快速革新。人工智能领域的发展,就好像十七世纪初数学计算的发展一样,给了科学家和发明家非常好的工具,推动他们在许多不同学科领域内取得突破。同样,基因技术和生物学的发展,也可能让不同学科领域能够相互影响。比如,脑科学的研究就可能启发下一代人工智能神经网络的建设,因为神经网络本身就是在模仿大脑内神经元相互关联产生的信息处理能力。所以从现在到2050年的三十多年,将和十七世纪文艺复兴发展最快的几十年一样。

举个例子,《超级技术》的作者之一,《经济学人》的副主编斯坦迪奇曾写过一本书《维多利亚时代的互联网》,讲述19世纪电报给全世界带来什么样的信息革命。在书中,他把电报和互联网作对比,发现了两者发展历程中的许多相似之处。如果上世纪50年代有人要预测,未来的信息革命会是什么样子,他就可以从分析电报带来的改变中,判断出一些基础的科技进步,比如说计算的能力和网络技术的改进,会给未来的长距离交流带来什么变革。

再比如无人驾驶,人们现在对无人驾驶的担忧与100多年前汽车刚诞生时引发的恐慌很相似。汽车最早就被称为“没有马的车”,当时的人在汽车出现之后,首先担心的就是工作会被取代。不出意料,围绕养马和驾驭马相关的工作,比如马厩、马场、马夫,很快就在汽车的冲击下消失了。

但是汽车也带来了很多积极的变化,比如1900年纽约街头清洁工最重要的一项工作就是清理马粪。随着马车被取代,这样又脏又累的工作就不需要做了。而汽车的快速与便捷,创造出了许多新的工作岗位,甚至改变了大都市,拓展了人们的活动半径,催生了美国郊区的大发展。如果以汽车取代马车的历史为借镜,我们就可以更好地预判无人驾驶将带来的改变:也就是虽然大量和汽车、驾驶相关的工作会被替代,但是新的工作也一定会被创建出来。就像汽车拓展了人的生活半径一样,在汽车空间里,无人驾驶会给人更多自由活动的时间。

好,这是第一种预测未来的工具,历史之镜。第二种工具是科幻小说。你可能要问了,科幻小说靠谱吗?优秀的科幻小说能为我们预测未来提供非常好的思考框架,一方面指出未来科技发展的方向,另一方面也在探讨科技突破带来的后果。现在很多优秀的科幻小说家本身就是科学家,《超级技术》这本书中就有两篇短篇科幻小说,其中一位作者还拥有几项研究专利。科学家写的科幻小说,是在扎实的科学推演基础上放飞想象力。此外,他们创作的科幻作品常常会探讨,人类应用某些科技突破之后,会给社会产生什么样的冲击,比如星际殖民,基因改变人类,或者机器人取代人类成为地球的主人,等等。

比如,哪一种科技会是下一个爆款黑科技呢?很多科幻小说家都预测,是AR,增强现实技术。也就是在透明屏幕中叠加上虚拟现实的场景或者信息,这样,在人的视野中,真实的景物或者物体上能出现虚拟的信息。在许多有名的科幻小说或者电影中,增强现实都是标配。很多科幻小说家都预测,在触摸屏之后,增强现实会成为下一个最为重要的人机交互界面。

除了预测科技突破,科幻小说还会讨论科技变革带来的伦理问题。比如这本书收录的一篇短篇科幻小说里,就描述了一个脑科学和机器工程学飞速发展给人带来的困惑。小女孩卡西因为事故而高位截瘫,最新的脑科学研究让她瘫痪在床的身体可以指挥一个机器躯壳。更准确地说,是她在病房里的大脑可以指挥机器躯壳做任何事情。很快,卡西就把机器躯壳当作自己的身体,开启了全新的生活。十年后,医生告诉她,科技的发展已经能够让她的肉身重新站立,重新行走,问她愿不愿意回归自己的肉身?她却断然拒绝了医生的请求。

这是一篇非常有想象力的小说。小说并没有着重介绍大脑和机器互联的技术有多炫酷,探讨的重点其实是,如果脑机互联技术上可行,我们应该大规模推广么?或者换一种方式再问一下:你愿意生活在一个用大脑控制机器的世界么?

好了,总结一下,《超级技术》中给出了预测未来的两种工具,一种是从历史中借镜,另一种是从科幻小说中了解未来可能的演变方式,并探讨可能出现的问题。未来三十多年,会和四百年前的文艺复兴时代非常类似,是一个新工具和科技新突破层出不穷的时代。科学家在扎实的科学推演基础上放飞想象力创作出来的科幻小说,可能让我们更好预测未来流行的黑科技,更重要的是,他们也能让我们提前讨论,如何应对科技巨变可能带来的对社会的冲击。

好了,下面我们来讲讲我们应该用什么关键词描绘未来的科技发展?我从这本书里总结了两个关键词,一个是跨界,一个是滞后。

先来说跨界,这是《超级技术》中最常出现的描绘未来科技发展的关键概念,因为跨学科的碰撞最可能产生创新,而未来最具发展潜力的领域也往往需要跨学科的研究,才能产生突破。

未来,科技的突破很多将会发生在跨学科领域,一些此前并没有多少关联的学科,会在交叉碰撞中产生突破性的成果。像生物学、物理学、工程学、医学和信息科学就是几个正在不断碰撞的学科领域。

举一个跨界领域的研究,也是我们前边说的科幻小说里使用的黑科技——脑机互联。脑机互联,顾名思义就是将人类的大脑与外部设备直接联系起来,至少需要跨越脑神经科学、材料学、物理学和医学等多个学科。

脑机互联最早的应用,是人造耳,可以让失聪的人能够恢复大部分听力。脑机互联的另一个领域,是能够让大脑控制义肢或者体外骨骼。现在已经有残疾人可以运用大脑控制义肢完成吃饭或者穿衣的动作,也有瘫痪的人依靠大脑控制体外骨骼而站起来行走。不过这两个领域的脑机互联都不是直接地将人的神经与外部设备连接,只能算脑机互联领域非常初步的探索,人脑对外部设备的控制因此也非常有限。

而未来的脑机互联研究的是大脑神经与外部设备的直接连接,特斯拉的老板马斯克投资的新公司Neuralink就是一个非常好的例子。

Neuralink招募了一批有着不同专业背景的专家团队,既有脑神经科学的专家,也有化学家和生物学家,当然还有计算机专家和人工智能专家。团队最主要的目标就是研究出实用的脑机接口,需要在两个非常基本却又互不相关的领域内取得突破,一方面找到方法让神经与网线物理地连接起来,也就是要把有生命的材料和没有生命的材料有机连接起来。另一方面是要在这种连接中实现信息的双向流动,也就是让机器能记录神经元的活动,同时又能让机器发出正确的信息让大脑接收。

恰恰因为这些跨界研究领域都处在非常初级的阶段,所以一旦产生突破,它的影响会非常巨大。比如说人类对脑神经科学的研究基本上是皮毛阶段。大脑皮层里就有200亿个神经元,目前最好的脑机研究才只能调动几百个神经元,如果未来的研究像过去集成电路的发展那样,可以不断上台阶,调动几千、几万乃至几十万个神经元,那就会是巨大的突破。集成电路就是从一个芯片上几百个晶体管一步步发展到上亿规模的。

再举一个跨界的小例子,3D打印在生物学的应用,横跨设计生物工程学、计算机和医学等多个领域。未来的器官工程师可以按照每个人生理的特点打印出各种器官和组织,一旦我们体内器官和组织出问题或者病变了,都可以被“人造”器官所替代,病人也不用再担心器官移植要等上几年。未来甚至人体会变得好像机器一样,器官不仅可以被替换,甚至可以不断“升级换代”。

无论是脑机互联还是人体器官的3D打印,都需要跨学科的碰撞才能产生突破。而这两个例子都代表了未来科研发展的一大趋势,并不需要等一个学科发展成熟了再去考虑跨界,在一些研究还非常初级的领域,比如说脑神经科学,引入跨学科的研究很可能在碰撞中酝酿出新的变化,找到新的发展方向。当然人工智能这个推动未来三十年发展最重要的工具也非常关注脑科学的发展,目前人工智能研究的基础,也就是基于神经网络的深度学习,在很大程度上就是在学习大脑神经元的运作方式。脑科学的突破也一定会带来人工智能的快速发展。

好,这是描述未来科技发展的一个关键概念,跨界。我们再来说说另一个关键概念,滞后,指的是科技的应用总是滞后的,因为改变社会的习惯并不容易。

从科技突破到好的科技成果真正广泛应用,中间都会有一个时间差,差不多要五年到十五年。之所以会有这么长的时间差,一个很大的原因是找到最好的应用领域,同时改变社会的习惯,都需要时间。我们可以从两个方面来理解这种困难。

一方面,科技应用的新方向和新场景很难预测。发明家有自己的预想,但是当发明创造出来之后,大众会怎么使用,却往往超出发明家的预期。福特能够想象,没有马匹的汽车可以拓展每个人的活动空间,但是他无法想象到集装箱卡车给国际贸易带来的便利。同样,我们能想象无人驾驶和车联网带来的改变:比如很多人会选择不再买车,车辆的保有量可能下降90%,城市道路也会更通畅,堵车情况会更少,高速公路上车辆的限速也可以提高很多。但我们无法完全预测,当成熟的自动驾驶车辆被广泛应用了之后,人们会想出什么新的使用方法和使用场景。

另一方面,这种滞后也是因为科技取得突破容易,但是改变社会和文化的习惯则要难得多。历史上,当自来水、电和汽车改变了人们熟悉的世界的时候,人们要花很多时间去建设基础设施,也要花很多时间来制定监管的规则。很多人都能理解,投资建设基础设施需要时间。但很多人往往忽略,让人们认识新事物,讨论应该如何管理新事物,同样需要花时间。改变社会习惯同样如此,新事物出现了,人们的哪些做法是合适的,哪些做法不合适,都需要时间来磨合。

举个例子,十几年前,带摄像头的手机出现之后,新加坡就曾经出台规定,禁止在更衣室里携带有摄像头的手机,担心的就是偷拍的泛滥。十多年之后,随着智能手机的普及,有关手机使用的社会习惯也在形成,大家都认可在公共场合不应该偷拍。虽然并不能够完全杜绝偷拍,但是也不需要更衣室里不能带进手机的禁令了。

未来三十多年,会是科技新突破层出不穷的时代,科技的应用速度也可能会加快,各方去调整适应新技术的时间会被缩短。但是社会习惯的改变,社会组织的更新,却不可能一下子变得那么快,两者之间的冲突会表现为科技对社会的冲击更为剧烈,这是我们预测未来时必须要注意到的新维度。

总结一下,描绘未来科技发展的一个重要概念是跨界。未来科技的突破点很多将发生在跨学科领域,跨学科的碰撞和交叉也会引发新的研究方向。脑机互联就是一个很好的例子,它需要同时在生物学和物理学两个领域内实现突破。人体器官的3D打印则是计算科学和制造工艺的发展对生物学的反哺。描绘未来科技发展的另一个重要概念则是,科技的应用会有一定的滞后,因为社会习惯的改变需要时间。未来三十年科技的快速发展可能会压缩这种滞后,但是这也会导致科技对社会的冲击更为剧烈。

接下来我们探讨一下,要适应科技变革给职场带来的巨变,未来企业的领导者该往哪些领域转型。

未来科技变革到底会给职场带来什么样的变化?主要体现在两个方面,一个是移动互联网和社交网络,可能会冲击现在等级制的职场结构。另一个是人工智能的飞速发展,需要我们对工作和人才做出全新的界定。

先来看一下移动互联网和社交网络给职场带来的巨大变化。一方面是产生了分享经济,也就是越来越多的人可以在业余时间用自己的技能赚钱。同时也产生了众包,也就是背景不同、专业不同的人,为了一个项目在一段时间内一起工作,项目结束后又会分开。这种变革,可能会冲击到现有的这种等级制的职场结构,或者说,职场在未来可能会变得更加扁平化,用一句现在特别流行的话来说,未来的很多企业可能变成“去中心化”的组织,不再需要领导与核心,完全依赖相互协作就能完成项目。

另一方面,人工智能的快速发展也需要对工作和人才做全新的界定。人工智能会更善于数据分析和决策,机器会取代许多日常的工作,而机器学习则会让很多非常复杂非常专业的工作也变得天翻地覆。比如会计师、律师、医生这些职业,有的会被机器所替代。

书里判断,基于科技变革给职场带来的巨大变化,未来的企业领导者需要在以下四个领域做出转型:

第一点,未来职场的中层会被机器所取代,传统的人才发展道路,也就是从职场小白向专家、向管理层进阶的道路也被颠覆了。举一个非常简单的例子,比如会计师,二十年前,如果一个职场新鲜人加入到四大会计师事务所中的一家,如果他足够努力也足够勤奋,最快可以用九年时间从初级经理升迁到公司的合伙人。现在,这样的职场轨迹已经开始发生变化,从入门的小朋友向专家晋升的一级一级台阶开始消失了。大量中层的职位被机器所取代,未来只会愈演愈烈。

企业领导者的当务之急就是,需要为新加入职场的小白指出一条不寻常的职业发展道路。这种新的道路可能意味着不再是向上的进阶,而是横向的发展,积累一系列的技能;这种新的道路也可能是不再强调对企业的忠诚度,而是变得更宽容,甚至鼓励员工离开公司,在外面历练一段时间,学习新的技能,积累新的经验之后,再重新加入公司。未来企业领导者更多需要扮演教练和向导的角色,需要帮助员工了解哪些能力和经验会更重要,值得去培养。

第二点,未来企业的领导者需要意识到,公司的边界会变得更加模糊。未来工作的边界也会变得日益模糊,自由职业者会成为一个日益庞大的就业人群。

以美国2014年的统计数据为例,当时已经有5300万人是自由职业者。公司必须形成一套新的人才观,不仅关注公司内部的人才,还要善于使用在市场上的自由职业者。这也意味着,企业的领导者需要有一套更灵活的吸引和使用外部人才的机制,去了解他们想要的到底是什么,以及怎么做才能更好地去激励和驱动他们。同时,公司和人才的关系不再是单一维度的雇佣关系,公司和人才都需要有长远的眼光,去培养和建立长期的联盟。

第三点,未来企业的领导者应该帮助员工形成终身学习的能力,提供资源和支持,让员工能够持续学习。这种支持可以是企业直接提供培训,或者企业给员工灵活的工作时间,鼓励他们学习新的课程;也可以是企业给员工一定时间的带薪休假。就好像欧美大学特别流行的每六七年就会让教授轮休一年,教授可以到其他学校游学或者做客座教授,或者专注于做自己的一个项目,写一本书,或者到企业里面去工作一段时间。未来的学习和培训也会更模块化,就像现在在欧美已经比较流行的纳米学位,也就是让学生仅仅用几个星期的时间,就能学会一项新技能的短期培训。

第四点,虽然机器给人类带来了不少的威胁,未来企业的领导者同时也要看到机器赋能的一面,思考人与机器合作的各种可能,以及这种合作可以创造出什么新的岗位和新的工作。在知识工作领域,机器已经开始成为很多人的好帮手,从数字助理到分析机器人,人工智能可以帮助一位知识工作者完成80%的日常工作,让他可以更专注于创造性和复杂程度更高的决策工作。企业管理者需要思考的是,还有哪些领域是知识工作者自己无法独立完成,但是可以在人工智能的帮助下完成的?这些领域可能会有潜在的新工作机会。

好了,总结一下,科技的变革会给职场带来翻天覆地的变化,未来企业的领导者需要注意在四个领域进行转型。首先,他们需要意识到随着大量工作被机器取代,职场的中层工作可能会消失,传统从职场小白晋升到管理层的阶梯没有了,未来的领导者需要帮助年轻人规划一条全新的职场发展轨迹。第二,随着共享经济的发展,未来大量的人才可能会是自由职业者,这意味着公司的边界会变得模糊。未来的领导者需要有能力从外部自由职业者中挑选需要的人才,有效激励他们,跟他们协作。第三,终身学习会成为所有人必备的能力,未来的领导者应当创造更多终身学习的机会。第四,机器虽然会取代很多工作,但机器也有“赋能”的一面,也就是协助人的一面,未来人与机器一同工作可能会创造出全新的岗位,以及完成人无法完成的任务。未来的领导者要善于挖掘这样的新机会。

好了,说到这儿,这本书的重要内容就为你介绍得差不多了。下面来为你简单回顾一下。

距离现在400多年的西方文艺复兴,是我们预测未来三十年科技发展最好的参照系。文艺复兴时代是一个新工具和科技新突破层出不穷的时代,也是跨界创新的时代,未来三十年,也会是这样。人工智能可能是推动未来三十年科技发展的新工具,会催生类似脑机互联这样跨学科的科技突破。科幻小说则是另一个预测未来的坐标,因为一方面可以在其中找到未来黑科技的线索,另一方面它也是探讨科技突破给社会带来影响的思维实验。科技的变革以及科技应用的领域和场景,让未来充满变数,都会在跨界中碰撞出新的可能性。不过,可以肯定的是,科技巨变会给社会带来冲击。

如果说未来三十年的科技变革与历史上的科技巨变有什么不同,那就是人工智能驱动的科技创新对职场的冲击更快,也更深远。共享经济和去中心化有可能让企业组织更扁平,职场中层的消失也会彻底颠覆传统的职业发展路径。

撰稿:吴晨 脑图:摩西 转述:孙潇

划重点

1.预测未来的两种工具,一种是从历史中借镜,另一种是从科幻小说中了解未来可能的演变方式,并探讨可能出现的问题。

2.未来科技发展的关键词是”跨界“。未来突破点很多会发生在跨学科领域,跨学科的碰撞和交叉也会引发新的研究方向。

3.未来企业领导者要注意四个领域的转型:职场的中层工作可能会消失、未来大量的人才可能会是自由职业者、终身学习会成为所有人必备的能力、机器虽然会取代很多工作,但机器也能“赋能”。