《研究是一门艺术》 王海解读

《研究是一门艺术》| 王海解读

关于作者

韦恩・布斯,生前曾经是芝加哥大学荣誉退休教授。

约瑟夫・威廉姆斯,生前曾经是芝加哥大学英语语言文学荣誉退休教授。

格雷戈里・卡洛姆,弗吉尼亚大学英语语言文学教授。

关于本书

《研究是一门艺术》这本书详细介绍了写作最基础的方法论以及做研究的全过程,从确立选题、提出观点、给出论证,一直到完成稿件、调整修改。这本书在美国知名度很高,很多大学都把它选为写作课的教材,或者是毕业论文的指导书。

核心内容

一、怎么建立对象感?怎么带着对象感写作?二、怎么组织论证?怎么对初稿进行修改?

你好,欢迎每天听本书,这期音频为你解读的书是《研究是一门艺术》。这本书是一本权威的研究成果写作教材,中文版大约有25万字,我会用大概25分钟的时间,给你深入介绍写作的基础方法论,帮你提高研究问题的能力和写作能力。

《研究是一门艺术》这本书在美国知名度很高,美国的很多大学,都把这本书选为写作课的教材,或者是毕业论文的指导书。不过这本书可不仅仅是在大学生里受欢迎,很多资深研究者,也把这本书当成是撰写研究性报告、学术著作的权威指南书。

而且,《研究是一门艺术》这本书,介绍的是写作最基础的方法论,比如怎么建立对象感、怎么组织有效论证等等。不管是写严肃的研究论文,还是日常写报告、写文案、写演讲稿,只要是你需要表达自己的观点,都用得上这本书里的写作方法。

了解了这本书的大概情况,咱们来看看这本书的作者。这本书有三位作者,都是教授级别的。一位叫韦恩・布斯,生前曾经是芝加哥大学荣誉退休教授。第二位叫约瑟夫・威廉姆斯,生前曾经是芝加哥大学英语语言文学荣誉退休教授。第三位作者雷戈里・卡洛姆,是弗吉尼亚大学英语语言文学教授。这三位教授曾经在芝加哥大学一起教授过高级写作课程。他们在写《研究是一门艺术》的时候,是先分工写好各自的章节,然后互相交换,每个人对其他两个人写作的部分进行修改,经过几轮修改之后才最终定稿。整个成书的过程非常严谨。

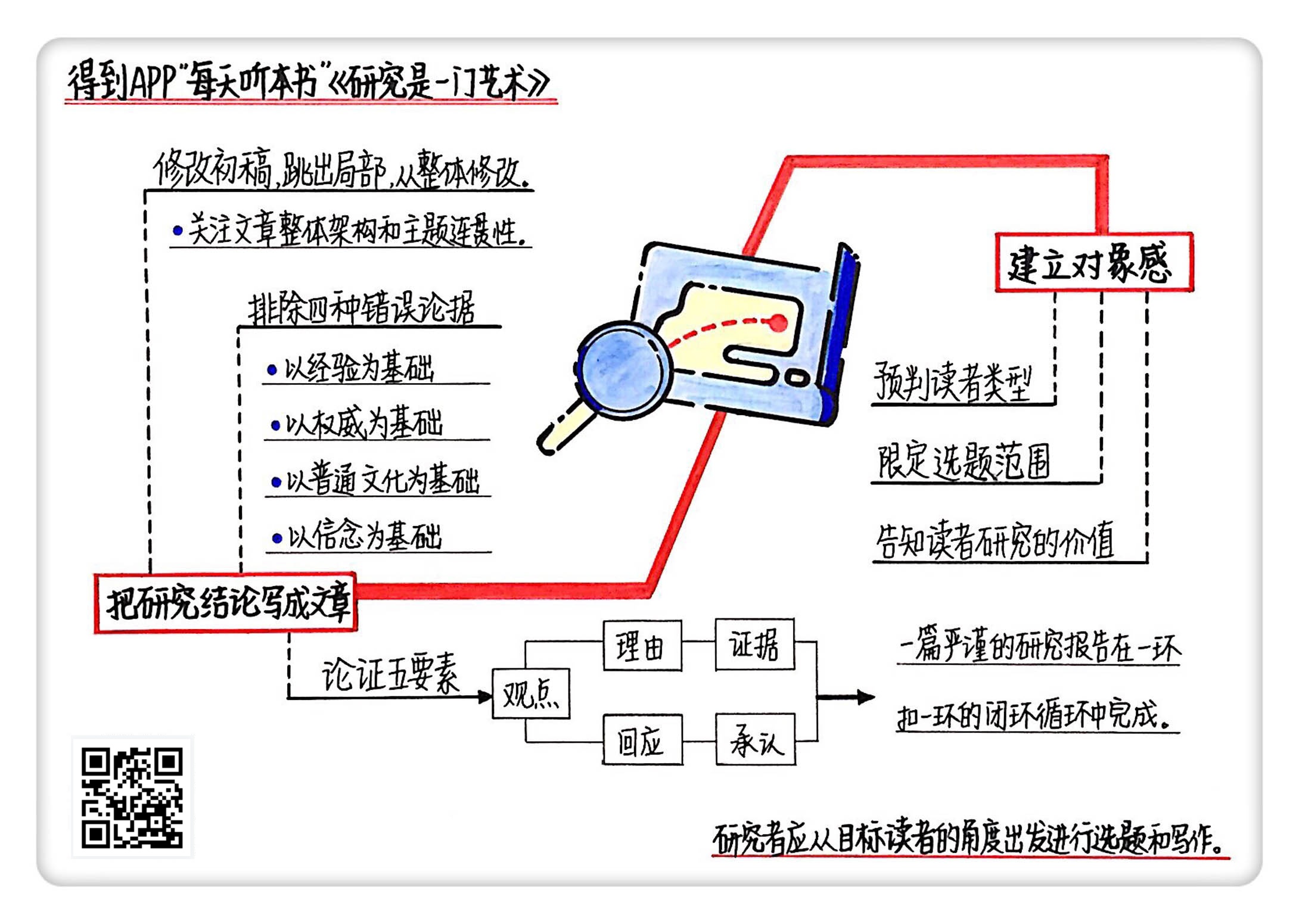

《研究是一门艺术》这本书把论文写作总结为四个步骤:第一步是建立对象感,跟读者建立关系;第二步是带着对象感,调整自己的选题,限定选题范围,同时还要告知读者研究的价值;第三步就是提出观点,给出论证;第四步就是修改初稿,这时候需要跳出局部的论证,从整体架构上对文章进行修改。这四个步骤,就是论文写作的一个完整流程。

下面我会分两部分为你详细解读这本书的内容。第一部分,我会重点给你介绍“对象感”,日常生活中除了写日记,大多数文字都是写给别人看的,都是希望能影响到别人的。但很多人在写作的时候,都是只顾着表达自己,不顾读者的感受。这是很多文章没有影响力、也说服不了别人的根源,那怎么才能建立对象感?怎么才能带着对象感来确定你的选题范围?这就是第一部分我要和你探讨的问题。

第二部分,我会讲述怎么把研究结论写成文章。在这部分内容里,咱们会重点介绍怎么组织论证,论证是构成文章最基础的元素。一篇文章能不能产生影响力,最关键的就是论证,只有把论证做扎实了,你准备的素材才能严谨地证明你的观点。同时,完成初稿之后,还需要反复调整和修改,才能成为一篇好文章。

先来说说建立对象感这件事。作者在这本书里定义的研究,就是通过收集资料来解决难题。这个难题可能是前人没有解决的,你通过研究有了新发现,这样的研究结论,不但对你自己有帮助,还可能对别人有价值。所以这时候,你就要考虑把研究结论成果化了,也就是把你的研究写成文字。注意这里有一个前提,你把研究写成文字,就是期望有一天,别人在解决同类难题的时候,可以参考你的研究成果。所以在写研究报告之前,一定要有一个对象感,要知道你不是在自说自话,你是有读者的。那怎么才能带着对象感写作呢?作者认为,主要分成三个环节。

首先,你在动笔之前,要给读者画个像,预判一下阅读这篇研究报告的读者,是什么样的人,他们想通过这篇研究报告解决什么问题,他们的知识背景是什么样的。根据这些对读者的预判,再决定写作的风格。这么说还是太概念化,咱们来说一个书里的例子你就明白了。

同样是介绍心脏肌肉化学性质的文字,有这么两种表达方法。第一种是:要了解钙离子阻断剂如何控制心律不规则的机制,最好是借由了解钙离子对肌肉群组的活化作用。是不是不好懂?没关系,我也没听懂,咱们来看第二种说法:当心脏肌肉的收缩无法控制的时候,就会发生心律不齐,一般来说,肌肉收缩的时候需要用到钙离子,所以咱们使用一种叫钙离子阻断剂的药物,来控制心率不齐。这么说的话,是不是就听懂了?

这就是对读者预判的不同,导致的写作风格的不同。第一段话的作者,把读者预设成了一个和自己拥有相同知识背景的专家。而第二段话,作者把读者预设成了一个小白,自己呢,是个有耐心的专家,给读者耐心地解答这个专业话题。当然我们不是说第一种表述就不好啊,专业人士之间交流用术语,可以提高沟通的效率。

这个例子想说的是,如果作者对读者的预设是准确的,那读者看着就会很舒服,也愿意接受。如果把读者搞错了,比如第一段话说给普通读者,他们就会听不懂。第二段话说给专家,专家会认为你没水平,连学术术语和专业的概念都不会用。所以说,作者在把一个研究写成文字之前,首先要考虑的就是对象感,要明确这是写给谁看的?我是在和谁对话?只有明确了这个问题,文字才能展开。

给读者画像之后,接下来要面对的问题,就是确定题目。确定题目还能成为问题吗?我想研究什么就研究什么呗。理论上是这样,你可以研究任何你感兴趣的题目。但如果你接触过一些论文,你就会发现一个现象,就是它们的题目都很长,这是因为现在的知识总量太过庞大,每个研究者,甚至是一个研究团队,也只能是关注一个极其细分的领域,这些很长的论文标题,作用就在于缩小题目范围。如果你设定的题目只有几个字,那几乎可以肯定,这个题目太宽泛了。

咱们来看书里的一个例子。比如你设定了一个研究题目“商用飞机的历史”,当你着手研究这个题目的时候,你就会发现你能找到非常多的材料,把这些材料读完都是一个大问题,更别说进一步的研究了。所以说,这样宽泛的题目实际上是没法研究的。但如果我们给题目加上一些限定词,缩小一下题目的范围,比如这样:“军事对DC-3民航飞机,在早期商用飞行发展的重要贡献”,这个题目的范围就小了很多,这时候你再查找资料,提出你对这个问题的看法,就相对容易多了。不过题目也不能太过狭隘。比如这样的题目:“因为军方想用DC-3来作为货物运输机,而决定增加DC-3原机型机翼的长度”。这个题目就太细分了,相关的资料太少,研究难度大,甚至是一个不值得研究的课题。

提出好问题还不够,我们前面也说了,研究成果写出来是给读者看的。所以你要给读者一个看的理由,你要问问自己:为什么这个问题能吸引读者?为什么这个问题值得提出来?作者在这里给出了一个回答此类问题的套路。这个套路总结起来就是三句话:第一句,我正在尝试研究某某某;第二句,因为我要找到什么什么;第三句,这么做是为了帮助读者解决什么什么问题。这三句话,第一句是你的题目,第二句是你的问题,第三句是这个研究的重要意义。

看一个具体的例子。我正在研究冷却系统修复的诊断过程。这是题目。因为我想找出修复专家是怎么诊断故障的。这是问题。研究这个题目,可以帮助读者了解,并且设计一个可以诊断以及预防故障的电脑系统。这是研究意义。当然,不是所有的研究,都是为了直接拿来用的。有些研究只是让我们获得了一些新知识。这种研究就是所谓的纯理论性研究,它和应用研究的差别,主要就看这个研究,最终有没有解决实际问题。

好,以上这个部分人咱们说的是怎么建立对象感。作者认为,在写研究报告之前,首先要给读者画一个像,要预判读者是什么样的人,然后根据这个预判,来展开写作。在研究报告的开头,要告诉读者这项研究的意义,这样读者才会对你的研究感兴趣。不管是给读者画像,还是告知读者研究意义,背后的心法,其实都是对象感。你要想象你对面坐着一个人,他有什么知识背景?你的研究对他来说有什么意义?你怎么说他才愿意接受?只要你想到对面坐着一个人,这些问题自然而然地就会摆在你眼前。

对象感说着简单,但实际上是研究者很容易忽视的心法。研究者每天泡在书本里,泡在实验室里,在写研究报告时,很容易陷入自说自话。所以请务必记住一个词:对象感。

好,现在准备工作做完了,我们知道了谁要来看我们的研究结果,有了题目,知道了这个题目对读者的意义,接下来就是具体的研究了。不过,这本书没讲具体的研究方法,重点还是讲怎么写作。所以接下来咱们就说说怎么把研究结论写成文章。研究报告里的一个重点就是论证,论证提出的观点。作者在书里提出了论证的五个要素,掌握了这五个要素,你就能组织一个严谨的论证。这五个要素分别是:观点、理由、证据、承认和回应,承认和回应,就是说承认读者的质疑,并且给出回应。下面我就一个一个来说。

先来看观点。观点是研究报告的核心,也是研究问题的答案。按理说,我们在研究完成之前,是不知道答案的。但实际上,我们在提出问题的时候,对这个问题应该有一个模糊的答案,这个答案是暂时的,你需要一个暂时性的观点,来帮助你收集材料、整理材料。

虽然最开始提出的观点是暂时的,但也不能太离谱。作者认为,观点必须是明确的,含糊不清的观点会导致含糊不清的论证。这很好理解,你都不知道自己要论证什么,那论据自然也就是东拉西扯,不知道想表达什么。观点还必须要有新意。读者想看能颠覆他认知的新观点,如果你想论证“莎士比亚是一个伟大的剧作家”这样的观点就很无聊,读者看到这样的题目,心里会说:这我不知道吗?还用你说?观点还要有限定范围。很少有研究者认为自己的结论是全宇宙适用,绝对没有例外。所以在提出观点的同时,还要说明这个观点的适用范围,说清楚你的观点在什么情况下成立,这样会更严谨。

说完观点,咱们再来看理由和论据。在提出观点之后,下一步就是对观点加以证明。怎么证明呢?作者说,要把观点建立在理由的基础上,再把理由建立在证据的基础上。比如,暴力视频会对儿童心理造成伤害,这是观点。因为长时间地观看暴力视频,小孩子会分不清楚虚拟和真实,这是理由。有理由还不够,还要有证据,有研究发现,一天看超过3小时暴力视频的5到9岁儿童,更容易认为他们所看到的视频是真实发生的。

听起来理由和证据都是用来支持观点的,它们有什么区别呢?理由,是告诉读者为什么应该接受作者提出的观点。证据,是一个事实,至少当下是一个事实。证据是要非常严谨的,所以在你提供证据的时候,必须清楚地交代证据是怎么收集的,如果是引用别人收集的资料,就一定要尽可能地找到原始资料,并且注明出处。现在观点提出来了,支持观点的理由和证据也有了,到这儿一个论证是不是就完成了呢?还差最后一步,承认与回应。就是承认读者的质疑,并且给出回应。总有细心的读者,会质疑你的论证,所以你要尽可能地预估他们可能提出的问题,提前回应。

还拿上面说到的“儿童观看暴力视频”的案例来说。你引用过证据之后,接下来可以说:当然了,倾向于观看大量暴力视频的儿童,已经有崇尚暴力的价值观了。这句就是承认读者可能对你的质疑。这时候话锋一转,但是,另一项研究发现,不论儿童有没有暴力倾向,他们都更容易被具有暴力画面的视频节目吸引。所以说,并不是只有崇尚暴力的孩子才会观看暴力视频。在回应读者的时候,也要提出你的观点,给出理由和证据。

我们来总结一下论证过程。首先是提出观点,然后把观点建立在理由的基础上,把理由建立在证据的基础上,这就形成了一个论证。接下来,把这个论证里可能遭到读者质疑的部分拿出来,承认它,并且给出你对这个质疑的看法。这个回应的过程,就又是一个从观点到理由,再到证据的过程。论证的五个要素:观点、理由、证据、承认和回应,形成了一个闭环,一篇严谨的研究报告,就是在这种循环里一点一点完成的。

听到这儿,你可能已经感受到了,论证是一个非常严谨的过程,一环扣一环。最容易被读者诟病的,就是你的论据,读者会找到各种理由,来说明你的论据并不能论证你的观点。但好的论据,应该能受得起各方面的挑战。下面我们就来说说怎么检查你的论据。了解这部分内容,可不是简单地让你去挑别人论文里的毛病,更重要的是锻炼自己的思维能力,让自己成为一个思维缜密、逻辑严谨的人。

作者认为,有四种论据最容易被反驳,所以在写作的时候,要尽量避免出现这样的论证。简单介绍一下,这四种论据分别是以经验为基础的论据、以权威为基础的论据、以普遍文化为基础的论据、以信念为基础的论据。我们下面一个一个来说。

先来看以经验为基础的论据。以经验为基础的论据,就是从过去的经验里,观察总结出来的规律,这种规律其实并没有被严格验证过。咱们来看一个例子。由于这本书的专业性比较强,原书里的例子不好懂,所以下面要说的这个案例,是得到订阅专栏《卓克・科学思维课》里面提到的。

案例是这样的,比如有一种介绍进化论的说法“进化是从低级到高级,由简单到复杂的,因为你看从猴子到人,明显就是这个趋势”。这就是以经验为基础的论据,最简单的反驳方法就是找一个反例。你可以这么说:如果进化是从低级到高级这个逻辑是成立的,那人类的肌肉应该是越来越发达,从低级到高级嘛。但人类祖先有一个基因突变,导致他们下颌的肌肉萎缩,这意味着他们丧失了强大的咬合能力,这对进食来说明显是不利的,这不就是从高级到低级了吗?但人类并没有被淘汰,反而因为下颌肌肉的萎缩,人类祖先的颅骨得到了释放,颅骨有了更大的空间,大脑才有了增大的基础,人类的智力才上升了一个台阶。所以说,进化是没有方向的,并不是简单的从低级到高级。

除了以经验为基础的论据,还有以权威为基础的论据。以权威为基础的论据,它的逻辑是这样的,因为某权威的专业能力很强,学术地位很高,所以他说什么就是什么。作者认为,没有权威说什么都是对的这种逻辑,即便是权威,也要给出合理的论证。

还有用普遍的文化作为论据的。所谓普遍文化,就是虽然没什么严谨的证据,但人们普遍都相信的事情。还是说一个得到订阅专栏《卓克・科学思维课》里的案例。人们都说秋天要穿秋裤,因为天气冷,不穿秋裤会冻感冒。这个说法我们从小听,觉得很对,事实也的确是秋冬更容易感冒。但实际上,在严格的科学实验里,并没有发现降温会导致得感冒的概率上升。那为什么秋冬容易感冒呢?因为入秋之后,空气干燥,风又大,所以就有利于病毒飞起来,病毒飞到鼻腔里,就会得感冒。人们普遍认为降温和感冒有因果关系,但实际上并没有。

还有以信念为基础的论据。说的就是,我一直相信一个观点,它是我的信念,因为是信念,所以我觉得它一定正确,完全毋庸置疑。作者认为这种论证方法属于胡搅蛮缠,文章中千万不要出现这种论据,这属于低级错误。

前面说到四种容易被反驳的论据,分别是以经验为基础的论据、以权威为基础的论据、以普遍文化为基础的论据、以信念为基础的论据。在你完成论证之后,一定要回过头来,检查检查自己的文章,看看有没有出现这四种类型的论据,如果有,一定要改,这样才能让文章的基础更牢固。

进行到这一步,你提出了观点,给出了论证,又排除了四种错误的论据,初稿基本上就写完了,接下来是不是就是改改错别字、排排版,就大功告成了呢?还没有,作者认为,写作老手和新手之间,最大的差异就在于两者对初稿的态度,新手把初稿看作是最后的终点,而老手则把初稿看成是又一个起点,接下来要做的是对初稿进行修改。

在第一部分,咱们说到了对象感。你现在想象一下,读者会一拿到你的文章,就从头到尾一个字一个字地去读吗?不会的,有经验的读者,会先大致地浏览一下,从整体上看看文章的架构,然后才决定要不要精读一遍。所以我们在修改的时候,要从局部里跳出来,回归到整体上,对文章的整体架构进行调整。那怎么调整整体架构呢?作者认为,要把文章的导言、正文和结尾,这三部分分清楚。你要明确地告诉读者,导言在哪一部分结束,正文在哪一部分结束。

比如咱们这个说书的稿子,介绍完这期音频主要讲述的内容之后,就要明确地说:好,咱们开始进入第一部分内容。这就是告诉用户,导言结束,下面进入正文。等说完正文,也要明确地说:这本书的主要内容就给你讲完了,下面总结一下。这是在告诉用户,正文部分结束,下面是结尾。

除了调整整体架构,还要看看主题的连续性。所谓主题的连续性,就是说一篇文章可能会提出若干个论点,但这些论点不能是散的,要有一条逻辑线,把这些论点串起来,这样才能保证文章的主题,可以清晰明确地传递给读者。具体怎么做呢?

作者在书里提供了一个办法。你首先要在导言部分,把关于核心论点的句子,或者是关键词找出来,然后在接下来的正文和结论部分,不断强调这个核心论点。如果导言里找不到核心论点,那你就要重新阅读正文和结论部分,看看文章哪些概念是经常出现的,然后把这些概念总结成一个句子,这个句子就是文章的核心论点,要把这句话分别放在导言和结论里。也就是说,你的核心论点,要在文章里贯穿始终。文章一开始,你就要亮出核心论点,然后在正文部分,不断地对核心论点进行强化论证,在结尾的时候,再一次强调你的核心论点。经过这样的调整,就能保证文章主题的连续性了。

好,以上这一部分来总结一下。咱们说到了组织一个论证的五个要素,分别是:观点、理由、证据、承认和回应。观点要明确并且有研究的意义。理由和论据来支撑观点,要把观点建立在理由的基础上,把理由建立在证据的基础上。最后一步是承认与回应。承认读者的质疑,并且给出回应。论证的五个要素:观点、理由、证据、承认和回应,形成了一个闭环,一篇严谨的研究报告,就是在这种循环里一点一点完成的。在研究报告的写作过程中,要检查自己的论据,有四种很容易被反驳的论据,分别是以经验为基础的论据、以权威为基础的论据、以普遍文化为基础的论据、以信念为基础的论据。完成了初稿,你要跳出局部,从整体上来进行修改,要检查文章的整体架构和主题的连贯性。

说到这,这本《研究是一门艺术》就给你讲完了,我们来回顾一下。

咱们一共分两部分来解读了这本书。第一部分,说的是怎么建立对象感。所谓对象感,就是你在动笔之前,就要想象对面坐着一个人,你要和他怎么说,才能让他听明白。如果对方是普通人,那你就要用通俗易懂的说法,如果对方是专家,你就要用到专业术语。除了考虑对方的专业程度,你还要考虑,他为什么要关注你的研究?研究的意义是什么?没有意义的研究是不会被关注的。其实,只要你建立了对象感,就不容易陷入自说自话的陷阱里,你的写作就会很不一样。

第二部分,咱们说的是论证,它是构成文章的基础元素。一个论证的形成,需要经过三个步骤:第一步是提出观点;第二步是说出你相信这个观点的理由,给出相关证据;第三步是承认读者有可能提出的质疑,并且回应这个质疑。这三个步骤形成一个论证的闭环,一篇严谨、有说服力的文章,就是在这个循环里打磨出来的。文章初稿完成之后,高手都要跳出局部,从整体上来对文章进行修改,主要关注的是两个方面,文章的整体架构和主题连贯性。完成这一步,你的文章就大功告成了。

撰稿:王海 脑图:摩西 转述:顾一菲

划重点

1.在写研究报告之前,首先要给读者画一个像,预判读者是什么样的人,根据它展开写作。在研究报告的开头,要告诉读者这项研究的意义,这样读者才会对你的研究感兴趣。

2.论证的五个要素:观点、理由、证据、承认和回应,形成了一个闭环,一篇严谨的研究报告,就是在这种循环里一点一点完成的。

3.完成了初稿,你要跳出局部,从整体上来进行修改,要检查文章的整体架构和主题的连贯性。