《明智行动的艺术》 思郁解读

《明智行动的艺术》| 思郁解读

关于作者

本书作者是罗尔夫·多贝里(Rolf Dobelli),德国畅销书作家,企业管理硕士,经济学、哲学博士,全球著名书摘网站 getAbstract 创始人,也是全球杰出人才社群机构 Zurich.minds 创始人。他长期撰写有关行动思维误区的作品,帮助人们在个人生活、职场等方面清醒思考,做正确决策。他目前已经出版了七本书,其中《明智行动的艺术》和《清醒思考的艺术》是其中最著名的两部,互为姊妹篇,目前已经被翻译成了13种语言,广受欢迎。

关于本书

这是一本帮助你更加聪明地开展决策和行动的书。作者指出了我们在行动和决策时常见的思维误区,通过对它们的深入分析,告诉我们这些思维误区是如何干扰大脑,如何让我们的决策发生不自觉的倾向性。在阐述这些思维规律的基础上,作者还为我们提出了有针对性的建议措施,可以让我们成功避免误区带来的干扰,使自己的决策和行动更加明智和成功,成为理性而精明的人。

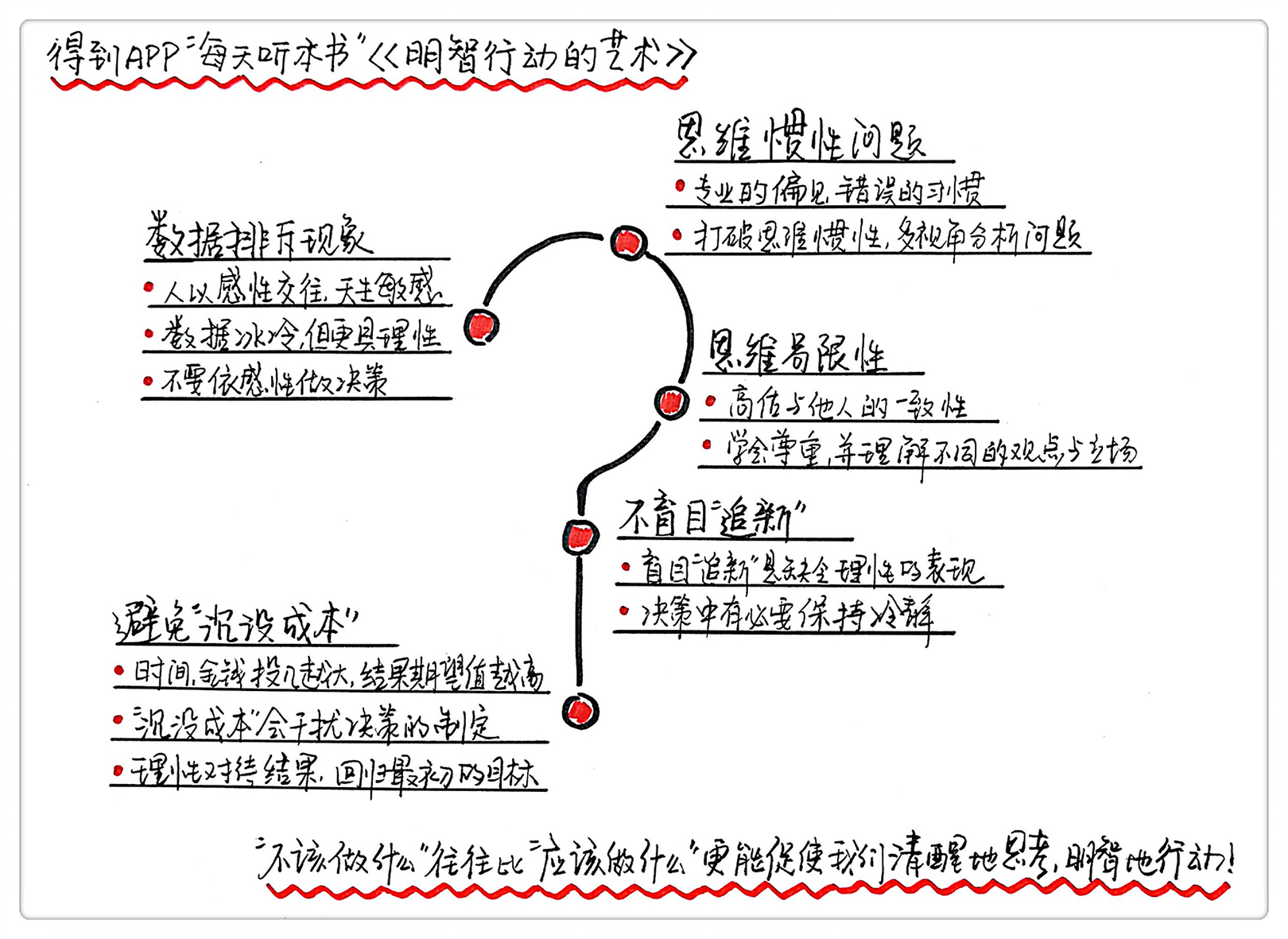

核心内容

做出明智而正确的决策行动,其实并不需要额外的智慧,只需要始终牢记和把握一点:少犯错误。我们在行动之前,往往会受到各种思维误区的干扰,最常见的包括:专业知识带来的思维局限性,对数据和事实真相的天然排斥,不自觉地高估他人与自己的感官一致性,因为投入的成本从而人为拔高一件事物的价值认知等等。这些思想弱点,一方面会让我们自己在不知不觉中做出不理智决策;另一方面,如果能够善意地加以利用,则可以使我们开展行动的阻力更小,促使我们的成功。

你好,欢迎每天听本书。今天为你分享的这本书叫做《明智行动的艺术》,能够帮助你避免思维误区,更加聪明地开展决策和行动。

有个小故事,说的是在文艺复兴时期,教皇问著名的雕塑家米开朗基罗:“像《大卫》这么漂亮的雕像,请问你到底是怎么创造出来的呢?”米开朗基罗回答说:“很简单,我把所有不是大卫的大理石都去掉,大卫就诞生了。”米开朗基罗的这个回答啊,其中的道理很值得借鉴,那就是“不该做什么”,往往比“应该做什么”,更能促使我们清醒思考、明智行动。换句话说,真正帮助我们成功的,不是那些额外的智慧,而是少犯错误。《明智行动的艺术》这本书啊,正是讨论了我们日常生活中常见的几种思维误区。只要我们能避开这些思维误区,那么无论是在生活中,还是在职场上,我们的决策和行动,就会更加的明智和成功。

那么这本书的作者呢,是德国畅销书作家罗尔夫·多贝里,他同时也是一位企业管理硕士,以及经济学、哲学博士。他长期撰写有关认知误区的文章,帮助人们在个人生活、职场等方面清醒思考,做正确的决定。这位作者目前已经出版了七本书,其中,《明智行动的艺术》和《清醒思考的艺术》是其中最著名的两部,互为姊妹篇,目前已经被翻译成了13种语言,广受欢迎。

那么接下来,就为你详细展开讲述本书内容。本书重点内容分为四个部分:第一,相比起那些冷冰冰的数据,为什么我们对具体的人物更能感同身受;第二:为什么拿锤子的人,会把一切都看成钉子;第三:为什么我们总不自觉地认为,别人跟你的想法可能是一样的;第四,为什么我们更偏爱经过痛苦能才得到的事物。那么接下来,结合作者在书里的具体案例,来为你一一讲述。

相比起那些冷冰冰的数据,为什么我们对具体的人物更能感同身受?关于这个问题啊,作者给我们讲述了这么一个例子:在上个世纪80年代,经济学家们做过一个著名的实验,叫做“最后通牒博弈实验”。这个实验呢,简单来说,就是我给你100块钱,你来给这笔钱设定一个比例,比如30%也好,50%也好……反正不管多少比例,你说了算。然后按照这个比例,你把这笔钱,跟一个坐在你对面的陌生人一起瓜分掉,请注意,这位陌生人坐在你的对面。那么,如果这位陌生人同意了你这个分成比例,那么你俩就可以把这100块钱从我这儿成功拿走;如果陌生人不同意这个比例,那你就必须把这100块钱再还给我,等于你俩谁也没拿到我的钱。好了,问题来了,你会提出什么样的分配比例呢?

按一般道理来讲,我们可能会觉得:你一定是给陌生人很小的一部分,比如说,1块钱就好了,然后你自己可以拿99块。这个也好理解——因为对于陌生人来说,1块钱也比什么都没有要好,他肯定会同意。可实验的结果,却跟我们的理性分析完全相反:绝大多数参与实验的人都建议说,应该给陌生人30块钱到50块钱之间,并且他们还普遍认为,要是低于30块钱,对这个陌生人就是不公平的。

为什么看起来每个人都会这么慷慨大方呢?作者说,这就是一种所谓的“心智理论效应”。这个效应是什么意思呢,就是说人类从原始社会开始,都是以群居和集体生活的方式生存下来的。因此在人类进化的过程中,我们对身边人如何思考、如何感觉,已经形成了非常细心的感受习惯。那么这个最后通牒博弈实验,其实就是对这种所谓心智理论效应的最好证明,一旦大家聚在一起的时候,实验者会不自觉地感受对面这位陌生人的想法。

但如果对这个实验做个小小的改动,很多人就变得不再这么大方了。比如,把参加实验的两个人,分配在不同房间里隔离开,你看不到那个陌生人,也想象不出他长的什么样。在这种情况下,跟我们打交道的人变得抽象了。这些参加实验的人,他们最后建议的分配比例,都普遍降到了20块钱以下。

再讲一个例子。心理学家保罗·斯洛维奇做过一个捐款的小实验。他对第一组实验者展示了一张来自非洲战乱国家的孩子照片。照片中这个孩子骨瘦如柴,眼中带着哀求的神情——那么凡是看了这个照片的人,平均捐款是2.5美元。然后,他又给另外一组实验者,展示那个非洲国家饥荒的统计数字,说是有超过300万个儿童营养不良——那么看了这些数字的人,掏钱捐款的数额,平均却只有1.7美元。这个结果有点令人意外:理论上说,统计数字才最能反映灾难的真实程度,第二组的捐款数量应该不会太少啊。可是人们恰恰不这么理解,人们只觉得统计数字冷冷冰冰、毫无作用。而只有那些具体的人,他们的表情和神态,才能让人们感到饥饿仿佛就在眼前。

这种心智理论效应一直都在发挥作用,在生活中随处可见。比如媒体就知道,图表和数字是不能吸引读者的,只能利用具体的人,或者震撼人心的图片才有效果,比如,如果有篇文章是关于某个国家的,那么就印上这个国家元首的照片;如果是关于地震的报道,那就在文章里贴出受害者的照片等等。

那么,该如何利用这种心智理论效应,理智地做出我们自己的决策呢?

一方面,如果你是一个受众,当有人要给你介绍某个人的故事或命运时,请你一定要谨慎客观一点。你应该仔细问问这个人故事背后的事实,以及关于他的统计数据。那些讲述得天花乱坠的故事,很有可能会让你陷入不理性的决策中,进而产生错误的行动;相反,只有那些背后的数据,才能让你了解到真实的背景信息,做出自己的理智判断,至少不轻易被人蒙蔽。

另一方面,反过来,如果你不是受众,而是肩负着感动、震撼或者激励他人的任务,那么你应该考虑充分去利用这种心智理论效应。让你要去讲述的事情,用最鲜活的人物形象去展现,而且最好是观众们身边的人物,从而打动人心,起到更好的效果。

说完了上面这个,下面,让我们接着看看:为什么拿锤子的人会把一切都看成钉子?作者在书里举了一个简单的例子:有位先生申请了银行贷款,成立了一家公司。不久之后,由于经营不善公司倒闭了,于是这位先生在绝望之下自杀了。这本身是个并不复杂的故—,可是到底是什么原因造成的结果呢?不同的人都会给出自己的分析。

比如对于一位经济学家,他会想弄明白,为什么这家公司的经营理念没起作用?他们会猜想:一定是宏观经济形势不好,或者是市场竞争太激烈。对于一位金融专家,他会猜想,贷款可能不是一种正确的融资工具。对于一位地方小报的记者,他会想,这背后肯定是有什么难言之隐或不可告人的秘密,比如,这位先生私下参与了赌博,结果被债主追杀等等。很显然,他们想的都不对。

美国作家马克·吐温有句名言,说:“如果你身上唯一的工具是一把锤子,那么你会把所有的问题都看成钉子。”美国著名的投资家查理·芒格,根据马克·吐温的这句话,将这种现象称之为“拿锤子的人”——芒格分析说,人们经过年复一年的专业培训,会成为经济学家、工程师、营销经理、投资经理等等。一旦当他们了解并熟悉了某一专业领域的思维模式之后,他们就会到处尝试将所有遇到的问题,都用自己的专业思维模式来解决。

比如,外科医生面对一个医学问题总是情不自禁地想通过外科手术来解决;职业军人面对冲突,可能会想到优先用军事手段解决;建筑工程师们,总会不自觉地先想到施工上的方法和注意事项;而老师们,可能会尝试用说教的思维,去处理生活中人与人之间的沟通。总之,如果遇到一个问题,大多数人的第一反应,总会按照自己最擅长领域的思维模式去解读和处理。

那么我们会问,这样解决问题的方式难道不对吗?毕竟每个人都有擅长的事情,他们在某方面总比外人了解更多,看问题更深入。作者认为,这是我们在决策和行动中,必须有意严格避免的一种思维误区。所谓的专家,其实很容易陷入自己的专业领域里,形成一种叫做“专业偏见”的思维模式——这种专业偏见的危险就在于,我们总忍不住用自己专业领域的方法,去解决其他领域根本不相干的问题,而我们还会慢慢觉得习以为常。而即便是在自己的专业领域,那些所谓“拿锤子的人”,也会逐渐地将“锤子”在本专业领域内过度使用,这种趋势和倾向性,随着我们年龄的增长,会越来越明显。专业偏见会最终让我们形成一个自大的头脑,变得过于盲目地迷信。

那么,我们该如何避免这种“拿锤子的人”的思维错误呢?作者建议说,由于我们每个人都饱受专业偏见思维的影响,所以这种情况下,请在自己的专业思维模式之外,再多加几种额外的思维模式。比如说,如果你是一位音乐家,那么不妨也去学习一下经济方面的知识,你对哪个领域一窍不通,就应该注意了解一下这些领域的思维方式。看起来丝毫不相关的两个领域,可以让你养成多样化看问题的习惯和视角,使自己的思路更开阔,从而避免在决策过程中的专业思维惯性,盲目自大或迷信自己。

说完了上面的专业思维惯性,下面说说:为什么我们会不自觉地认为别人跟自己想的一样?关于这个问题,作者在书里给我们举了一个例子。斯坦福大学的心理学家李·罗斯做过这样一个实验:他制作了一块大牌子,写上颜色鲜艳、令人尴尬的词语——“欢迎来傻瓜餐厅吃饭”。然后他就随意挑选了一些大学生,问他们是否愿意在校园里举着这块牌子走一圈儿,并且估计一下其他同学中有多少人愿意接受这项工作。

结果挺有意思:那些愿意去干这件事的学生都觉得,其他同学也都会同意干,他们说,帮忙举个牌子而已,这也没什么嘛,大家都会同意的。而那些婉言谢绝的学生认为,其他同学也一定不愿意干,他们说,举这种牌子,简直像是神经病,太傻了,大家肯定都不愿意的。

你看,两种人都觉得自己对别人的判断是对的,而且都非常自信。这种思维错误,在行为学上就叫做“虚假同感偏差”,什么意思呢,就是说我们总是倾向于高估别人跟自己的一致性。换句话讲,就是我们总是喜欢情不自禁地推己及人,觉得其他人的想法和感受,肯定和自己的一样。

作者说啊,我们思想里的这种过于自信的毛病,在日常生活中随处可见。比如不少的作家在出版自己的书时,总会坚信自己的作品会获得很大成功,但是遗憾的是,读者们恐怕有他们自己的想法,最终大家买不买账,还要靠实际销量说话。再比如,在政治领域,有个很有意思的调查:发现历来报名参加总统大选的政治家们,在真实投票之前,总会无意识地高估自己获得民众选票的数量,从来没有哪个候选人会往低了估自己,基本上都是在高估自己的得票数。

那么,上面说到的虚假同感偏差,这里面还有一个值得注意的问题,就是对于那些不同意我们观点的人,或者跟我们感受不一样的人,我们往往会倾向于认定他们不正常,这也可以从前面那个“举牌子实验”中体现。作者说啊,根据统计,那些愿意举广告牌的学生,都认为拒绝举牌子的同学是拘谨、小气和没幽默感;而那些不愿意举牌子的学生认为,同意举牌的同学都是白痴、傻瓜和想出风头的神经病。

了解了这一点,我们应该如何在决策中去避免这种思维局限性带来的干扰呢?作者认为,首先,在重要行动之前,千万不要盲目自大,一定要充分意识到,对方可能会有自己的一套感觉判断体系,而这种体系可能是跟你完全不同的。做行动决策的依据一定基于大量的预先调研,充分考虑和照顾到各方的需求或要求,否则,你的行动可能会遭受到巨大的阻力和意外。

其次,在行动过程中,还要时时搜集对方的感受反馈,并且,要多站在对方的立场上,去重新评估和调整自己接下来的行动方案,做好随时调整行动方向的心理准备。强行推进,可能会适得其反。

最后,还要养成包容和宽容的心态,对于那些跟我们想法或感受不一样的人群,不要先去怀疑甚至指责,应该多一些尊重和信任。做到了这些姿态,也许他们反而会与你合作愉快。

说完了对不同感受人群的认识,下面是最后一个问题:为什么我们会更喜欢那些经历痛苦才能得到的事物?作者在书里说了一个故事,讲的是一个叫约翰的小伙子,去美国空军参军。在部队里经过一系列漫长而艰苦的培训和练习,最后终于通过了高空跳伞考核,算是成了一名真正的伞兵。然后,他就和战友一起列队,迎接长官给他们颁发考核通过纪念品,也就是一枚降落伞形状的别针。等了好久好久,长官终于来了。只见长官走到他面前,将这枚纪念别针别在了他的胸前,可这还不算完,戴上之后,长官突然对着别针狠狠地猛击了一拳。结果这枚别针穿过衣服,扎进了约翰的胸部,疼得他是哇哇大叫。然而奇怪的事情来了,在那之后,约翰不仅不记恨这位长官,反而一有机会就向朋友们解开衬衣扣子,展示胸前的小伤疤。几十年后,约翰早已从部队退役,可是他居然把那枚扎过他的别针装裱进画框里,挂在他卧室的墙上。

约翰的这种行为,被作者总结叫做“劳力辩证现象”。什么意思呢?就是说当你在一件事上投入了很多的精力,甚至付出了痛苦,那么你就会对这件事情带来的结果愈加看重,并且非常享受这种结果带来的成就感。换句话说:我们会因为在一件事上已经付出的努力,就把这件事的价值进行人为夸大或提高。

比如约翰,一枚别针使自己胸口留下伤疤,本来是完全没有必要,甚至是可笑的。但是约翰的大脑,把这种“可笑”进行了调整,自动把这枚别针的价值提高了,把它从一个普通物件,变成了神圣的东西。这里面的原因其实就在于,这枚别针承载了他的辛苦和付出。

这种劳力辩证现象对我们的行动决策有什么作用呢?在生活中啊,很多人会使用这一点,去刻意强化我们对于事物价值的认知。比如说,有很多大学社团招收新会员入会时,会刻意让他们通过很恶搞、甚至很奇葩的测试,然后才允许他们加入。这样的入门测试越是残酷和奇怪,申请人在心中形成的自豪感反而越强,入会之后就会更加积极参与社团活动。

再比如说,一个典型的“蛋糕粉”产品的案例:在上世纪50年代,欧美市场上出现了一种“便捷蛋糕粉”,只要拿热水一冲,就可以做出美味的蛋糕面团。厂商们认为,这个东西太方便了,肯定大卖。然而万万没想到,家庭主妇们居然不喜欢这种蛋糕粉,因为用了这个东西,在家做蛋糕对她们来说太简单了,实在没有成就感。于是制造商们只好故意把产品做了调整,他们在说明书上特意说明:使用这种蛋糕粉,必须要再打一个鸡蛋进去。好了,这一下,家庭主妇们才又找回了自我价值感,她们反而愿意为这种更加复杂的产品掏钱。

所以,我们在了解上述现象之后,就可以用来指导我们的行动和决策。一方面,应该有意识地去保持清醒,理性地分辨一件事物的真正价值。我们可以在行动之前冷静下来好好想想,一件事情的价值,到底是因为它本身可以满足你的需要,还是只因为你在它身上已经花了过多努力,导致你不愿割舍。另一方面,如果你想抬高一个人对于价值的估计,你也可以适当地吊吊对方胃口,让对方不那么容易获得,那么他对于这件事的看法,也许会变得大不一样。

说到这儿,今天的内容就差不多了。下面,来简单回顾一下。本书讲述了四个在决策和行动中常见的思维问题。

第一,我们对于具体的人,会更加敏感。这是因为人类从原始社会开始,都是以群居的方式生活,所以一旦聚在一起时,我们对其他人的感受有着天生的敏感。然而对于数据和真相,我们无法体会它们的温度,因此总会不自觉地出现心理排斥。这就要求我们在进行重大决策时,要特别提醒自己,务必探究和重视数据背后的真相,不要盲目陷于感性陷阱。

第二,在长期的社会生活中,我们每个人都会不自觉地形成专业思维偏见。我们总是试图用自己最擅长领域的思维模式,去解决其他领域的问题,最终变得盲目迷信自己。因此要求我们在平时多注意了解其他领域的思维方式,在做决策时打破思维惯性,集思广益,多角度全面把握问题。

第三,我们会不自觉高估自己与他人的一致性,换句话说,我们喜欢推己及人,认为其他人的想法和感受是跟自己一样的。这要求我们在行动开始之前,要充分意识到,并且尊重人与人之间感受的差异,让我们的行动阻力更小。

第四,我们在一件事上投入精力的程度,会干扰对它价值的判断。如果此前投入了很多精力,我们会将其价值人为拔高。因此,当我们进行决策和选择时,一定要回归理性,认真分辨一件事对我们需求层面的真正意义,并且还要提醒自己:该放弃时就放弃,不要为了顾忌此前的努力,不忍割舍,继续错误的行动。

撰稿:李睿睿,思郁 讲述:于浩 脑图:摩西