《捕捉儿童敏感期》 良舟工作室解读

《捕捉儿童敏感期》| 良舟工作室解读

关于作者

孙瑞雪,中国著名儿童教育家和儿童心理学家。自上世纪80年代起,她就开始从事儿童心理学、教育学的研究。孙瑞雪一手创办了爱和自由教育集团,以国内现有的教育情况为基础,引进了蒙台梭利、卢梭等经典教育学理论,创办了大陆第一所蒙台梭利幼儿园和第一所蒙台梭利国际学校,帮助许多孩子更加科学地完成了0-6岁的学前教育。

关于本书

儿童敏感期的概念,最早来自于教育家蒙台梭利。蒙台梭利认为在儿童发展过程中存在着不同的敏感期,如果儿童可以在某种特性的敏感期学习该特性,要比在其它时期学习该特性来得容易。因此,儿童敏感期理论提倡让孩子在各阶段的敏感期自由选择活动。本书收录了200多个孩子的真实案例,如果我们想要了解儿童敏感期的概念、现象以及父母该如何去做,《捕捉儿童敏感期》就是一本非常好的指导书。

核心内容

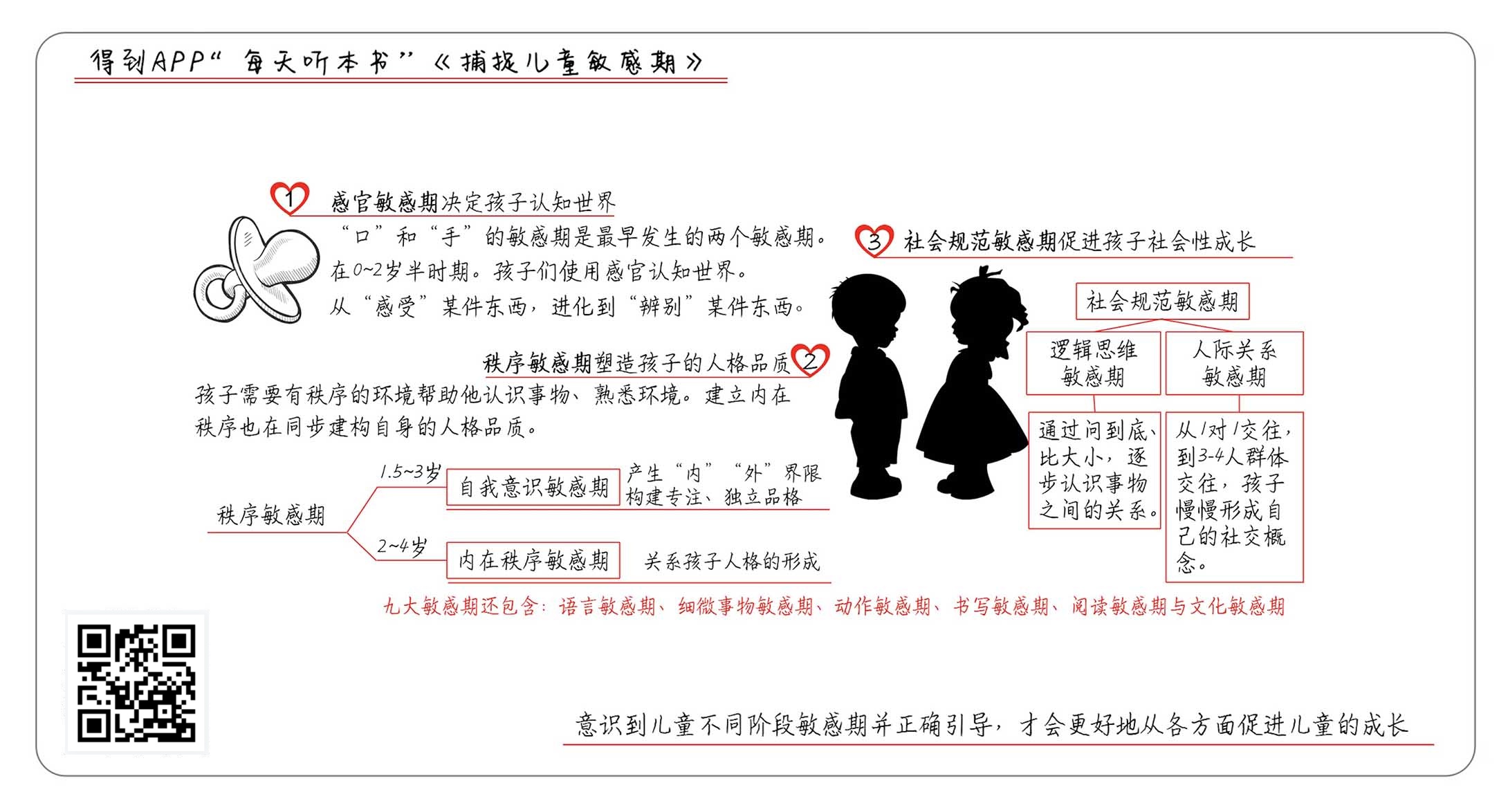

敏感期对孩子和父母来说都是意义非凡的,如果能够帮助孩子们平稳度过,会对他们日后的成长有积极的影响。本期音频将为你重点解读三个敏感期:感官敏感期、秩序敏感期和社会规范敏感期。

你好,欢迎每天听本书。本期我要给大家分享的这本书,是著名的儿童教育家孙瑞雪的《捕捉儿童敏感期》。我将用大约24分钟的时间,为你讲述本书精髓:如果父母意识到儿童不同阶段敏感期的存在,并采用正确的引导方式,就能适时地从各方面促进儿童的成长。

作为家长,在孩子成长的过程中,你肯定经历过以下这些情况:刚出生的小孩子总喜欢做握紧和松开拳头的动作,他们还喜欢乐此不疲地把手塞进嘴里,也会因为你没有把某个玩具放在固定的位置而大哭大闹……其实,这些都是孩子进入了某个敏感期的标志,这些行为都是他慢慢认识世界、感受世界的过程,而不是漫无目的的举动。

当孩子们平稳度过了这一系列敏感期后,他就完成了向外认识世界、向内建立秩序的一个过程,并最终形成自己独特的人格和与人交往的方式。相反,如果孩子的这些敏感期被打断或破坏,那么很可能会造成孩子某些心理方面的缺憾。

关于儿童敏感期的概念,最早来自于外国教育家蒙特梭利。她认为在儿童发展过程中,不同时期会存在不同的敏感期。在敏感期中的孩子,可以毫不费力地学会某些技能,如果过了这个敏感期,不是说孩子就学不会了,而是要付出一定的努力才能学会。因此蒙特梭利创办的教育课程中选择以“儿童为中心”的思想作为指导。蒙特梭利认为,如果儿童可以在某种特性的敏感期学习该特性,那么会比他在生命中的其他时期学习该特性来得容易。因此儿童敏感期理论提倡让孩子在各阶段的敏感期自由选择活动。

今天我们为大家分享的这本书,就是如何在儿童教育领域应用敏感期这一理念的实践经验。这本书收录了0到10岁的200多个孩子敏感期的真实案例,如果我们想要了解儿童敏感期的概念、现象以及父母该如何去做,那这今天这本《捕捉儿童敏感期》,就是一本非常好的指导书。

这本书的作者孙瑞雪女士,是中国著名的儿童教育家和儿童心理学家。自上世纪80年代她就开始从事儿童心理学、教育学的研究。她一手创办了“爱和自由”教育集团,以国内现有的教育情况为基础,引进了蒙特梭利、卢梭等经典教育学理论,创办了大陆第一所蒙特梭利幼儿园和第一所蒙特梭利国际学校,帮助许多孩子更加科学地完成了0至6岁的学前教育。也正因为有了这些教学经历,她先后编写了《爱和自由》《捕捉儿童敏感期》以及《完整的成长》这三本书。三本书的内容核心都是强调:给孩子的爱要有科学的方式,在了解成长规律的基础上,给孩子充分的爱、自由和选择。

好了,那么让我们进入今天的内容分享。

敏感期对于每一个孩子来说都是至关重要的。我们需要做的,就是能够读懂孩子的敏感期,并且在不同的敏感期对孩子进行引导和帮助,协助他平稳地度过这一阶段。那么接下来我们就分三个部分来讲述这本书的重点内容。

第一部分:感官敏感期。感官敏感期决定了孩子如何认知世界。

第二部分:秩序敏感期。秩序敏感期与孩子人格品质的形成有很大关系。

第三部分:社会规范敏感期。社会规范敏感期能促进孩子社会性的成长,帮助孩子更好地融入社会。

首先,我们来讲述第一部分的内容,感官敏感期。

我们先来说说什么是感官敏感期。感官是儿童接触世界最直接的方式。孩子从出生起,就会借着听觉、视觉、味觉、触觉等感官来熟悉环境、了解事物。在孩子三岁前,会通过潜意识来认识周围事物;从三岁到六岁,孩子会进一步地运用感官来分析、判断环境里的事物。在这段感官敏感期内,父母可以在生活中随机引导孩子运用五官,感受周围事物。特别是当孩子充满探索欲望时,只要是不具有危险性,或不侵犯到别人的时候,都应该尽可能地满足孩子的需求,让孩子去探索。

感官敏感期涉及到的感官很多,我们就用两个最基本,也是发生最早的感官敏感期来举例,就是“口”的敏感期和“手”的敏感期。这个阶段主要发生在0到2岁半期间。

说到“口”,大家第一个想到的功能一定是“吃”。但是对于小孩子来说,“口”还肩负着认识世界和唤醒身体其他部分的职责。

相信很多父母都有过类似的经历:不知道从什么时候开始,家里的这个小家伙开始抓起什么都往嘴里放,并且喜欢吃手。这个时候如果阻止孩子,很可能会惹得他大哭大闹。你是不是也很好奇,怎么小孩子都有这样的癖好?

这样的行为,被作者称为“口的敏感期”。孩子出生以后,因为需要靠喝母乳来维持生命,所以“口”是连接他与这个世界的唯一通道,也是最先被开发出来的一个身体器官。你可能不知道,孩子在吃东西时,同时也在认识世界,在感受父母喂给他每一口食物的味道;而当他开始长出一点点小牙齿,开始啃咬更坚硬的东西时,他就在辨别“软”和“硬”的概念了;再大一点,你会发现他开始喜欢把手往嘴里放,你可能会觉得这个习惯很不好,想要纠正他,但你不知道的是,这是他在唤醒“手”的功能。

在口的敏感期,很多家长会觉得乱咬东西不干净,于是极力阻止孩子。其实这样一来,会让孩子口的敏感期被破坏,进而导致这一敏感期滞后,带来一些问题。比如“咬人”就是孩子没有过度好口的敏感期的一个重要表现,我们会发现,在幼儿园里,有的小孩子会莫名其妙地咬了其他的小朋友,而且并不知道这是不对的。很多大人会觉得这是一种攻击性行为,其实,这很有可能是孩子在小的时候,自己“吃手”时总被人打断,从而导致敏感期滞后。在他的观念里,咬自己是不可以的,那么他就会在上了幼儿园之后,通过咬别人来补上这一敏感期。

这个阶段,作者建议家长不要斥责孩子,如果觉得乱咬东西不卫生,可以买来专门的咀嚼棒或者比较硬一些的手指饼干给孩子咬,来帮助孩子度过口的敏感期,从而让他更好地开始认识这个世界。

聊完了口的敏感期,我们再来说说手的敏感期。刚才我们提到了,孩子在口的敏感期时,会把手放入口中,这其实就是在唤醒身体的另一个部位——“手”。当我们发现孩子开始乱摸乱捏东西的时候,一方面表示口的敏感期已经过去,另一方面也预示着手的敏感期的到来。

在这一阶段,孩子表现为:起初喜欢用整个手抓住某些东西,接下来就喜欢几个指头捏一些比较软的食物或玩具。例如,市面上有一种软绵绵的橡胶做成的玩具,特别受孩子的欢迎。我们很难理解,为什么小孩子会喜欢这种软软的,甚至有点恶心的玩具。其实就是因为,孩子在经历手的敏感期时,这个玩具可以满足孩子“捏”的感觉。

手的敏感期和口的敏感期一样,都是孩子认识世界的过程,而手的敏感期被作者称为更智能的一种方式。大多数时候,孩子们不再是“感受”某件东西,而是进化到像大脑一样“辨别”某件东西了。例如,在这一阶段,孩子会想通过手尝试很多“高难度”的操作,例如自己吃饭、系鞋带、端东西等等。

在这一时期,如果父母害怕麻烦或者没有耐心,总是代劳,就会导致这一敏感期遭到破坏,那么导致的后果,很可能就是孩子长大后,动手能力和手脚协调性不够好。如果父母能在孩子小的时候多相信孩子的能力,稍微付出点耐心,让他独立完成一些简单的操作来顺利度过这个敏感期,那么孩子最基本的自理能力就这样培养出来了。

以上两个敏感期,是孩子最开始经历到的,也是孩子自我发现和最初认识世界的过程,可以说是最基本的两个敏感阶段。感官敏感期的存在主要是唤醒儿童身体来认识世界,当这一阶段平稳地过去,身体被唤醒后,儿童的成长就进入到了下一阶段的敏感期,也就是我们接下来要讨论的第二部分内容:秩序敏感期。这是塑造孩子的人格品质的重要阶段。

孩子需要一个有秩序的环境来帮助他认识事物、熟悉环境。一旦他所熟悉的环境消失,就会令他无所适从。幼儿的秩序敏感力常表现在对顺序性、生活习惯、所有物的要求上,如果成人没能提供一个有序的环境,孩子便“没有一个基础以建立起对各种关系的知觉”。孩子逐步从环境里建立起内在秩序时,也在同步建构自身的人格品质。

孩子秩序敏感期的时间跨度很长,在6岁之前,不同的阶段,孩子有不同的秩序敏感期。这一部分我就着重来说两个,一个是在1岁半到三岁这个阶段的“自我意识敏感期”,一个是2岁到4岁这个阶段的“内在秩序敏感期”。这也是很容易被家长忽略的两个阶段。

关于“自我意识的产生”这一敏感期,我想先分享一个自己的例子给大家。我的妹妹比我小6岁,当她还没有上幼儿园的时候,假期我总会和她一起去奶奶家玩儿。但是我记得那个时候她特别的“霸道”,她不允许我拿她的玩具,一定要看她喜欢看的动画片,不能换台。我们两个经常吵得哭起来,总要奶奶过来评评理。通常情况下奶奶都会教育我说,你是姐姐,应该让着妹妹才对!以至于小的时候我都会跟别人说妹妹很自私,不懂得分享。

这样的经历对于很多家长来说应该都不陌生,孩子在某一个阶段会经常强调“这是我的”“不给你”这样的概念。这就是孩子自我意识的敏感期。不少家长会和当时的我一样,认为这是一种“自私”的表现,其实并不是。

作者在这里给我们澄清了“自私”和“自我”的概念:“自私”是指你为了自己的利益而牺牲或者破坏了他人的利益;而“自我”指的是按照自己的意志和情感做自己想要做的事情。孩子在这一时期表现出的“霸道、自私”其实并没有想要伤害别人,而是在维护自己。这正是自我意识的构建,让孩子有了自己与外界的区别,从而产生了界限。

作者提出,当孩子能够顺利度过这一敏感期时,就会发展出两个优秀的品格:专注和独立。道理很简单,人们天生都喜欢做自己爱做的事情,当我们按照自己的意志做自己喜欢的事情时,就会特别专注。孩子也是一样,在这一敏感期如果没有被打扰,能够按照自己的意志做事,就会对周围的环境和人产生信任和依赖。长期培养这种专注的品格,孩子便形成了用自己独特的眼光看待整个世界的习惯,独立性便随之而来。

那么如果这一阶段被破坏了,孩子的自我意识不够强烈,他就会希望通过他人来获得认可。我们举个例子,如果一个中学生拿着一支烟对另一个同学说:“你也来试试,不然你就不是男人。”如果这个孩子的自我意识足够强烈,他被蛊惑的概率是很低的,因为他有着独立的判断力和自我认可的能力。而一个缺乏自我意识的孩子,很可能会因为想要获得别人的认可而“上当受骗”。

所以说,在自我意识产生的敏感期,家长应该理解孩子,倾听孩子内心的声音,不要通过表象对孩子表面上的“自私”行为进行指责,从而帮助他顺利地构建自我,完成自我意识的建立。

说完了自我意识敏感期,接下来我们要谈论的,是关系到孩子人格的形成的——内在秩序的敏感期。因为这个阶段的时间跨度比较久,所以家长需要及时捕捉到孩子的细微变化,帮助孩子建立良好的内在秩序。

内在秩序的敏感期大概从2岁左右开始发展起来,延续到4岁左右。起初,孩子们的表现通常是:要求外在的有序,也就是说,家里的东西一定要按照顺序摆放。譬如我们经常习惯性地把钥匙随手放在进门的玄关桌子上,孩子已经习惯了,突然有一天钥匙被放在了饭桌上,孩子可能就开始不适应了,他可能会自作主张地把钥匙重新放在玄关桌子上。

此外,幼儿园老师都会把孩子们的小茶杯、小毛巾写上名字、编辑好号码。每次用完这些东西,孩子们大都会乖乖地放回原位。而这一过程大多是孩子们自己完成的,并没有谁逼迫他们非要完成。作者将这样的行为称为“归位”,也是孩子在秩序敏感期初期的典型表现。当进入到延伸阶段的时候,孩子的“秩序”概念也从“外在事物的有序”内化为“内在的规则秩序”,主要表现为需要按照规则来做事情。例如当你告诉他不允许拿别人的玩具时,他默认了这是一个规则,如果别的小朋友违反了这项规则,他就会表现出明显的不良情绪。

如果孩子内在的秩序以及外在环境的秩序被权威替代,那么决定孩子内心的就变成了成人。孩子就会产生惧怕的感觉,因为这种无序的环境会使他丧失安全感。

那么在这一阶段当中,父母应该如何做呢?在前期阶段,我们应该允许孩子进行“归位”的操作。如果孩子因此情绪波动,那么就让孩子把情绪发泄出来,慢慢等他平静以后再进行其他活动。在后期阶段,家长和孩子一旦有了约定,就应该尽可能地按照规定来约束自己,帮助孩子建立内在秩序,形成健全的人格。

好了,当孩子认识了这个世界并建立了一定的规则,形成了自己的内在品格之后。接下来这个阶段也就是孩子社会性的形成了。我们经常说:双商对于每个人来说都是至关重要的。那么双商指的就是智商和情商,其中智商大多表现在逻辑思维的能力方面,而情商多表现在人际关系的处理上。这就是我们第三部分要讨论的内容,社会规范敏感期。这一敏感期会促进孩子社会性的成长。

当孩子逐渐长大,进入幼儿园后,开始逐渐脱离自我中心,对结交朋友、群体活动、认识家庭以外的世界开始有了兴趣。这时,父母应该帮助孩子建立生活规范,日常礼仪,让他能遵守社会规范,拥有自律的生活。在这段期间,我们最需要注意的是孩子的“逻辑思维敏感期”和“人际关系敏感期”。这两个敏感期几乎是同时开始的,开始的时间大概都是在3到4岁之间,并且都会延续到5到6岁。

逻辑思维的敏感期在3至4岁时的主要表现为“打破砂锅问到底”,比如我们经常会听到我们与孩子之间产生这样的对话:“妈妈,为什么我要吃药啊?”“因为你感冒了。”

“我为什么感冒啊?”“因为你没有听话没有按时穿衣服!”“我为什么没有按时穿衣服啊?”"因为一直跑着玩"“我为什么跑着玩啊”……对问题追根到底地问,是孩子在逻辑敏感时期的一个重要表现,就是分分钟开启“十万个为什么”的模式。很多家长都招架不住。当孩子结束了问各种奇葩的问题这个阶段后,便进一步在5至6岁期间开始了逻辑敏感期的一个延伸——也就是数学逻辑敏感期,在这个时候孩子习惯比大小。

举个例子来说,我记得我大概在上幼儿园的时候经常会问妈妈:你厉害还是幼儿园老师厉害?幼儿园老师厉害还是爸爸厉害?爸爸厉害还是国家主席厉害?我已经忘记了妈妈是怎么回答的了,但是我想这就是在比大小,建立逻辑概念。作者在书中解释说,这一阶段的孩子对于很多事物都还没有具体的概念,但是他们正在用比大小的方法来逐步认识事物之间的关系。

在这一敏感期,家长们应该多给孩子点耐心,回答他们提出的那些看似“无脑”,实则蕴含“逻辑性”的问题,帮助孩子顺利度过逻辑性的敏感期。家长如果不懂,一定不要胡乱回答,要主动地查阅资料,给孩子做一个好的榜样,这对于孩子日后的学习习惯的养成也是有好处的。

说完了逻辑思维敏感期,我们一起再来探讨一下人际交往敏感期。

人际交往的敏感期起初是一对一的交往,通常这个过程是通过物品交换来实现的。大家可以回忆一下小的时候,我们是不是总喜欢和小伙伴交换物品,比如交换方便面里面的卡片,小玩具等等。当我们通过交换获得了自己喜欢的物品时,我们和对方也就很容易成为好朋友了。这就是人际交往敏感期初期的表现形式。接下来孩子会进入到人际交往敏感期的延伸期,大约在5到6岁,这个时候孩子的交往对象也从1对1发展成了3到4个人的群体性交往。

作者在书中提到一个案例,在她所在的幼儿园,有一天有三个孩子拿着蜘蛛过来跟她讲他们和蜘蛛之间的故事,以及对于蜘蛛的新发现。作者意识到,这三个孩子已经开始进入3到4人的多人社交敏感期。因为有共同的话题和爱好,这会让孩子们很自然地聚在一起。从这个时候开始,孩子们的社交性就更加向成人靠近,孩子自此离社会就越来越近了。

在这一时期,孩子会慢慢地形成自己的社交概念,并有了一定的社会性。作为父母不要过多地告诉孩子交换物品的价值是否对等,以及什么样的小朋友不能跟他玩等等的言论,而是应该让孩子自己做决定。家长可以适当地引导,但是不要帮孩子做决定。以免导致孩子日后出现社交障碍和没有主见的情况。

好了,到这里,我们的分享已经接近尾声了,我们简单地来回顾一下今天我们给大家分享的内容:

第一部分,我们讲了感官敏感期对孩子认识世界的价值。孩子在认识世界和自我发现的阶段,所经历的“口”和“手”的敏感期,这也是孩子最开始进入的敏感阶段。

第二个部分当中,我们分享了在人格品质的形成过程中会经历的自我意识产生的敏感期和内在秩序建立的敏感期,也就是我们说的秩序敏感期。这对于孩子培养良好的品格有着至关重要的影响。

最后,在第三部分,我们又讨论了在社会性这一阶段,孩子们会经历的逻辑思维敏感期以及人际关系敏感期,也就是我们俗话说的“双商”——智商与情商。在不同的敏感期内,孩子们的表现都是不尽相同的,作为家长,我们需要仔细观察孩子们的行为举止,及时发现他所经历的敏感期,并适时地加以引导和帮助。

在这本书所提倡的蒙特梭利法中,对婴幼儿敏感期的观察实际上归纳出了一共九种,它们分别是:语言敏感期、秩序敏感期、感官敏感期、细微事物敏感期、动作敏感期、社会规范敏感期与书写敏感期、阅读敏感期与文化敏感期。今天我们在这里帮助大家分享的只有三个敏感期。

总的来说,“敏感期”无论是对于孩子,还是父母都是意义非凡的,如果能够帮助孩子们平稳度过,就会对他日后的成长有着积极的影响。对于0至6岁的儿童,如果敏感期没有得到良好发展,到了6至12岁还会有弥补的机会。但是,这有个前提,那就是6至12岁期间,儿童必须有一个充满爱和自由的成长环境。

但现实是,在学习压力下,这个年龄段的很多孩子,既得不到6岁以前来自父母的宽容和疼爱,又得不到长大后成人给予的尊重。在这些孩子身上,我们看不到敏感期的种种表现。这样我们就不难理解,为什么这个黄金般贵重的概念始终没有进入更多家长的视野。

撰稿:良舟工作室 脑图:刘艳 转述:成亚

划重点

-

孩子在认识世界和自我发现的阶段,会经历“口”和“手”的敏感期,这也是孩子最开始进入的敏感阶段。

-

在孩子人格品质的形成过程中,他们会经历自我意识产生的敏感期和内在秩序建立的敏感期,这对于孩子培养良好的品格有着至关重要的影响。

-

在社会性这一阶段,孩子们会经历与智商和情商相关的逻辑思维敏感期以及人际关系敏感期,家长需要仔细观察孩子的行为举止,及时发现他所经历的敏感期,加以引导和帮助。