《我们的孩子》 良舟工作室解读

《我们的孩子》| 良舟工作室解读

关于作者

罗伯特·帕特南,美国当代杰出的政治学家,曾担任美国政治学协会主席。哈佛大学教授,美国国家科学院院士,2006年荣获政治学界最高奖约翰·斯凯特奖,且为2013年总统颁布的国家人文勋章得主。代表作有《让民主运转起来》《独自打保龄》,在比较政治、美国政治、国际关系和政治理论领域均做出过卓越的原创贡献。

关于本书

在一个阶级固化的社会里,寒门为什么再难出贵子?为了回答这一问题,为了理解美国社会的贫富两极分化是如何影响下一代人的生活机遇的,哈佛大学帕特南教授组织研究团队,连续数年追踪访问了生活在美国各地的年轻人,为我们呈现出美国社会在过去大半个世纪以来的变迁图景,书写了一则关于“美国梦之衰落”的警世恒言。

核心内容

帕特南用“以点带面”的叙述方式,生动地展示了美国社会在过去半个世纪以来日渐扩大的“阶级鸿沟”。在《我们的孩子》一书中,帕特南依次讨论了穷孩子和富家子在成长过程中所经历的全方位差距。

你好,欢迎每天听本书。这期为你解读的书叫做《我们的孩子》,这本书将帮助我们理解美国社会的贫富两极分化,是如何影响下一代人的生活机遇的。作者在这本书中迫切地指出:美国贫富阶级的孩子们正在全方位地拉开差距,所谓机会平等的美国梦正在走向衰落。

美国,曾经是“美国梦”的天堂,人们相信,每个人都公平地站在人生起跑线上,也就是我们常说的机会平等。无论出身如何,每个人都可以凭自己的才华和努力,实现人生路上的成功。但是在今天的美国,阶层流动几乎停顿,穷人再努力,也是出头无望。极为有限的经济水平制约着个人的发展。在美国,好的大学可不是你考上就能上,光是学费,就能把绝大多数穷人划出界外。不仅如此,穷人之所以难以通过教育改变命运,还在于他们身上背负的各种无形负担。可以说,在一个阶级固化的社会里,寒门再难出贵子。

我们本期要说的这本书,讨论的就是这个问题。这本书的作者罗伯特·帕特南,他是美国当代著名的政治学家,他的代表作《让民主运转起来》和《独自打保龄》是过去半个世纪里,被引证最多的社会科学著作。帕特南有一种一针见血直指问题根本的能力,这也让他在公共知识界有很广泛的影响力。2006年,帕特南荣获了政治学界最高奖约翰·斯凯特奖,他的学术思想激发了全球范围内关注草根社会运动的热潮。

这本《我们的孩子》是2015年首次在美国出版的,帕特南历时数年,带领他的研究团队追踪访问了美国各地107位年轻人与他们的家庭,从家庭结构、父母教养方式、学校条件和邻里社区四方面入手,详细讨论了美国贫富两个阶级的孩子们在成长经历中的全方位差距,以点带面地展现了过去近半个世纪以来美国社会日益扩大的阶级鸿沟,揭露了“美国梦”正在走向衰落的事实。

作者通过研究发现,在美国,中产阶级家庭的孩子,所拥有的不仅仅是良好的教育资源,还有父母的陪伴和教导。而那些寒门子弟,缺少的不单单是金钱,他们往往还生活在残缺不全的家庭里,成长过程中也没有得到父母的关爱和引导。也就是说,贫富阶级之间的差距,不仅仅体现在家庭财富上,也包括家庭结构、父母和学校的教育方式。

作者得出的结论是,在美国,那些寒门子弟再怎么努力,也很难实现美国梦。因为在生而不平等的时代,光谈机会均等是没有用的。

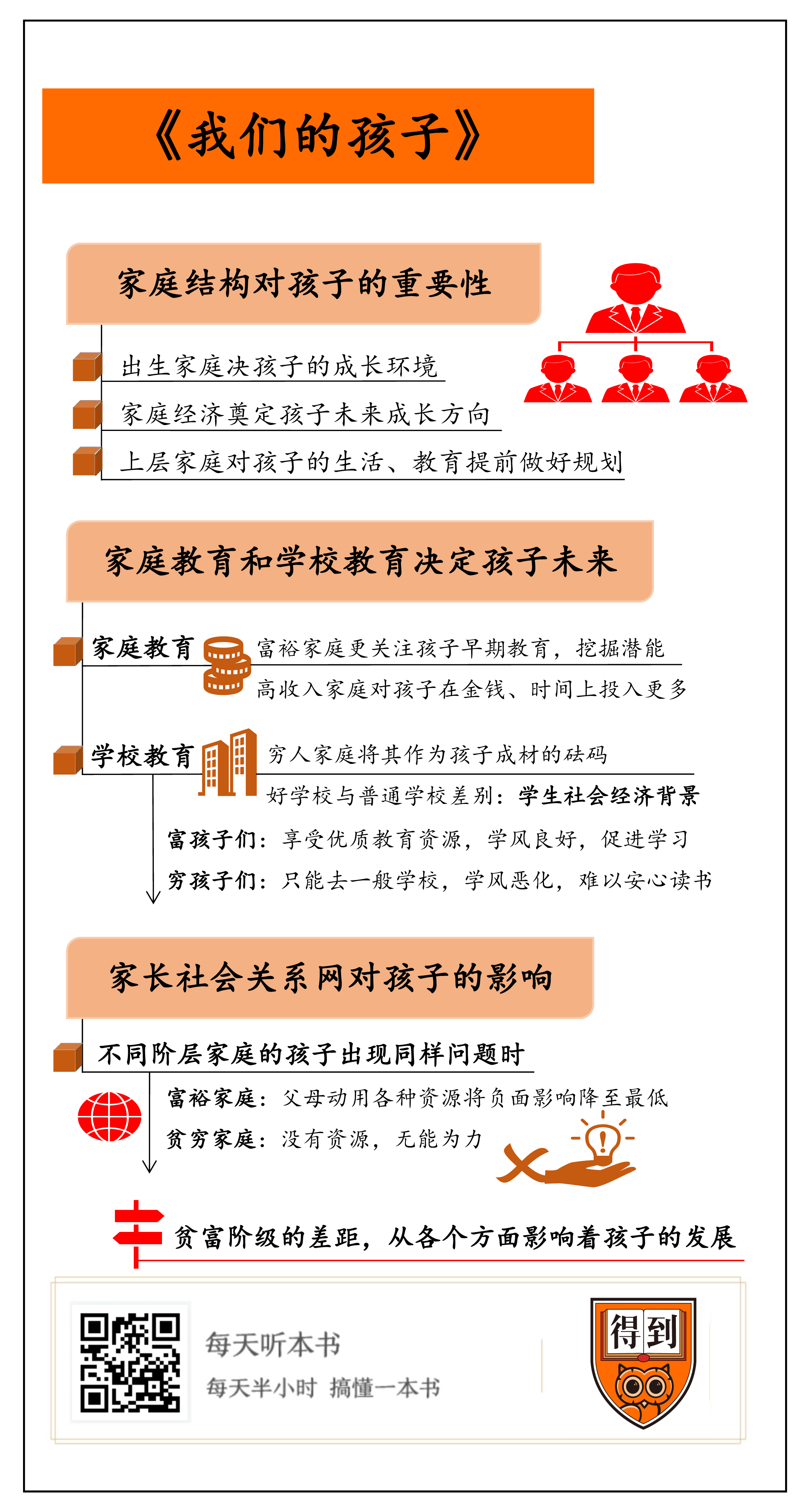

下面,我将通过三个重点为你讲解这本书的核心内容:第一个重点是,孩子出生的家庭结构对孩子非常重要,不同阶层家庭孩子的人生道路完全不同;第二个重点是,孩子的家庭教育和学校教育决定了孩子的未来;第三个重点是,家长的社会关系网在孩子的成长过程中具有重要的作用。

我们先来讲第一个重点:为什么家庭结构对孩子那么重要呢?人们经常说,出生决定命运。你会走上什么样的道路,早在你出生的那一刻就注定了。这里讲的就是出生家庭的重要性,我们先听两个故事来感受一下。

富家子安德鲁的父母靠自我奋斗实现了财富的积累,他的妈妈为了更好地照顾他和妹妹,选择成为全职妈妈,结婚多年,夫妻二人依旧相亲相爱,婚姻美满。成长在这样的家庭的安德鲁和妹妹,都是自信开朗,温暖善良的孩子。

而穷孩子凯拉的父母相遇的时候,两个人都一无所有,而且还在极困难的情况下不小心怀了孩子,让家庭负担加重,夫妻也因为经济问题分开了,只剩下凯拉跟着父亲生活。更辛酸的是,继母的来到不仅又加重了家庭的经济重担,还带来几个兄弟姐妹和凯拉一起生活。在这样的家庭里长大的凯拉内向敏感,整个人阴沉抑郁。

其实安德鲁和凯拉的家庭就是美国典型的“两阶家庭结构”的模式。这种家庭的特色,就是家庭类型同阶级身份连带在一起。在美国,受过大学教育、经济收入在前三分之一的是上层阶级家庭,这种家庭的特点是父母双方都工作,同时便能负担更高的花销,他们往往都是等到事业走上正轨,才会考虑结婚和生子,并且这样的婚姻能够维系的很久。

相反地,仅受过高中教育、经济收入在后三分之一的是下层家庭,这样的家庭杂乱多变,他们的父母可能都没有正式结婚,双方只是性伴侣的关系。这样的父母随时都可能分开,重新找伴侣,而新的配偶还会带来自己的孩子。当然,更多的还是单亲家庭。

虽然这样的模式在美国不是固定不变的,富裕家庭也会杂乱多变,穷人家庭结构也有稳定的。但总的来说,家庭就如同是种子的土壤一样,从一开始就奠定了孩子未来成长的方向。

上层家庭的父母,会对生活早早做好规划,对孩子的教育也早早做好准备。生活在这种稳定家庭中的孩子,一般都无忧无虑,成长道路上还一直有着父母的支持和帮助,在各方面的表现都比较优秀。相反,下层家庭连日常生活都很难维持,对孩子的教育自然就无法尽力。孩子和父母的关系非常糟糕,日常生活中充满了矛盾和冲突,“风雨飘摇”的家庭也往往导致孩子的个性敏感内向、暴躁抑郁,这些孩子在很小的时候就要分担家庭的生活重担。

所以,在美国,出生在不同阶级家庭的孩子,一开始的命运就不同,家庭环境对幼年的孩子非常重要。作者认为,“家庭结构可以被视为是一种中介变量,事实上是上一代人的贫穷造成了家庭的解体,而家庭的解体又造成了下一代人的贫穷”。所以从社会总体层面上看,以家庭结构为维度,来自上层阶级和下层阶级家庭的孩子,机会明显是不平等的。

以上这些就是本书的第一部分内容,作者指出,孩子出生的家庭结构对孩子非常重要,不同的家庭结构对孩子的影响完全不同。那么,在美国,这些穷孩子可以通过后期的教育来改变自己的人生吗?下面,我们来详细解读第二部分的内容,孩子的家庭教育和学校教育。

我们前面曾经提到过,在美国,富人家庭早早就规划好了下一代的教育。这个规划不仅体现在送孩子上好的学校,计划出国留学等等,还体现父母对孩子出生后的早期教育,后期对孩子的投入等。在这些方面,美国的两阶家庭对待教育的方式是完全不同的。

总的来说,富裕的家庭更关注孩子的早期教育以及潜能挖掘。比如,受过高等教育的父母会阅读许多书籍,学习很多前沿的教育理念和养育知识。对于这些本身就受过良好教育的父母来说,正确的教育孩子非常重要。

而除了孩子的早期教育以外,他们还很注重发掘孩子的潜能。我们都知道,一个孩子的成功,成绩并不是唯一因素,孩子的勇敢、乐观、自控力和责任心等,同样非常重要,而这些能力,也被称为非认知性能力,就是我们常说的“情商”。

这些能力对于孩子未来的影响非常大,但是这种能力一般都是孩子在青少年阶段显示出来的,是否能够拥有这些优秀的能力取决于孩子18个月的时期,甚至更早,所以对孩子早期教育的重视,会影响孩子未来一生。对于这一点,富裕家庭的父母会去重点关注,他们会对孩子的一些行为和认知做出合理正确的回应,并且有意识地锻炼他们的相关能力。

但是,受教育程度低的父母在孩子早期时投入的教育是非常少的,也并不重视。由于家庭经济的困难,下层家庭的父母要一直工作来解决经济问题。对于孩子的教育问题来说,他们注定无法像富人父母那样精心投入。

教育是一项投入很大的工程,而教育的投入主要是两项,一项是金钱投入,另一项是时间投入。对于高收入家庭来说,收入高自然会加大对孩子教育的金钱投入,比如学习音乐、参加夏令营和旅游、多种课外活动、阅读大量图书等。而在时间投入方面,高收入家庭的父母由于经济条件很好,不必因为工作而牺牲同孩子相处的时间,当父母的一方没有时间时,家里往往也会有另外一位家长陪伴孩子。因此对于高收入家庭的孩子来说,安心地享受着父母金钱和时间的双份投入,自然在教育上能够获得优势。

反观低收入家庭,尽管父母也想提高对孩子教育的投入,可是生活拮据,无钱可投。时间又因为要赚钱而放在工作上,没有时间给孩子。没有时间陪伴孩子的家庭会出现什么情况呢?在美国,因为缺少陪伴的孩子只能自己打发时间,比如选择看电视。作者通过调查对比发现,父母陪伴多的孩子,通常看电视的时间比较少,但是阅读和学习的时间却比较多。反过来,父母陪伴少的孩子,看电视的时间多,阅读和学习的时间比较少。

我们都知道,好习惯的养成除了自身努力以外,父母潜移默化的影响也是非常重要的。每一位父母都希望给孩子最好的教育,但是对于普通或者经济条件差的家庭来说,教育孩子是一件特别艰难的事情。维持一个家庭非常辛苦,既要处理各种生活上的琐事,照顾孩子,还要面对工作上的压力。这样的日常生活压力和经济压力让父母充满焦虑,也就没有什么精力放在孩子身上。短期看似乎没什么问题,但是对孩子的长远影响却非常大。

比如,穷父母在教育孩子时缺乏技巧,也没有关心和耐心,往往一言不合就动手。其实这样行为的背后,是这些父母们因为贫穷已经承受了太多的生活重担,焦虑和紧张使他们在教育上心有余而力不足。但是想要教育好孩子,父母是必须要有切实的力量的。

对于每一个家庭来说,父母所处的阶层会通过多种方式影响到孩子的未来,但是归根结底,最大的影响因素就是经济条件。只要穷人家庭的经济状况有所好转,他们孩子的学习成绩和社交表现就有所好转。可以说,贫穷的父母再尽心尽职,也无法弥补贫穷的生活对孩子们负面影响。而反过来说,富裕的家长即便在教育方式上有所欠缺,也不会全然抹杀掉他们的财富和知识给孩子们带去的种种优势。

前面我们讲到家庭教育对孩子影响,下面我们再来分析一下学校教育在孩子成长过程中的地位。对于穷人家庭来说,他们往往把孩子成材的砝码都放在了学校。对于穷人父母来说,自己没有什么文化,也不懂得教育孩子,就把希望交给了学校和老师,督促孩子努力学习,进而改变自己的命运。但是学校真的可以给孩子带来公平的竞争吗?穷孩子能和富孩子们一起公平竞争吗?

中国现在有种房子叫“学区房”,其实美国也是一样的。在我们疯狂吐槽天价学区房时,很多人给学区房下了一个错误的定义,那就是认为学区房一定代表着附近的学校教育资源非常好,师资力量绝对雄厚。对于这个问题,作者给我们举了美国两所学校的例子。这两所学校在一开始的投入是非常接近的:两所中学的师生比例、辅导员数量、教师的学历和经验都基本相同,就连政府给的预算也基本相同的。但是最后,其中一所成了高升学率的名校,也就是优质学区学校,另外一所,则沦为了辍学率极高的差学校。

为什么会这样呢?最大的原因就是学生来源不同。那所好的中学位于富人区附近,差的学校位于穷人区附近。从一开始,这两所学校就注定了会有截然不同的命运。这个命运和学校无关,和老师无关,你的同学是谁,才是最重要的。好学校里,学生基本上都是附近中上阶级家庭的孩子,这些学生之间竞争压力很大,他们比拼的是学业,大家都不甘落后,为了成绩,这些孩子们每天都被高强度的学习生活填满,除了上课以外,还要积极参加课外活动,晚上到家还有4-6小时的作业时间。

在这里,要普及个小常识,美国学生的课业负担也是很重的,并不是像很多影视剧中描写得那样轻松。学生学习没有捷径,要进名牌大学,就要靠自己努力奋斗。这就是,有钱的人比你还努力。

而另一所差的中学,情况就完全不同了。学生都来自附近的穷人区,而且还是黑帮各帮派互相比拼的领地。学生当中也有很多街区的混混,他们时常打架斗殴,辱骂老师。在这样的风气里,教师们连维持正常的教学环境做不到,更不要说有良好的学习氛围了。而更让人遗憾的是,那些原本想认真学习的学生们,在这种学校里也很难得到老师的辅导,成绩也很难提升。

虽然这两个例子比较极端,但是我们从中可以明白,好学校与普通学校之间最重要的差别,是学生的社会经济背景,这一点会对学校的学生产生极大影响。对于学校来说,如果学生带给学校的是正能量,是家庭对学习的鼓励,是家长对学习重视,那么就会给学校带来良好的氛围。反过来说,如果学生给学校带来犯罪、吸毒的负能量,那么就会导致学校学习环境的恶化。

所以说,学区房并不是好学校的保证。而是说高价的学区房淘汰了大部分经济条件不够好的家庭,剩下这些经济条件更好的父母,一般都更加重视孩子的学习,同一所学校里的学生整体素质也更好,从而也保证了自己孩子能够在学风优良的学校里学习。不仅如此,那些来自于富裕、高知家庭的孩子,他们的父母本身还可以作为资源进入学校。比如,家长更愿意和老师沟通,从而提升孩子的成绩。再比如,将家庭的财富带到学校,捐助学校的各项事务,丰富学校的课外活动。作者得出的结论是,在美国,富孩子们享受着优质的教育资源,而穷孩子们只能去一般的学校。

我们古话说,“近朱者赤,近墨者黑”“孟母三迁”,这些都表明了环境的重要性。良好的学风促进孩子学习,而如果整体学风不好,好孩子也难以安心读书。我们可以设想,如果穷孩子有机会在好学校里学习,他大概率也能取得好成绩。

听到这里,你是不是有一丝泄气呢?但是我们要明白,学校教育的差异最大原因不是学校本身,不是学校做了什么,而是在于学生在校外的生活。早在孩子们进入学校前,差距就已经拉开了,学生之间是互相影响的。当社会中的富人和穷人离得越来越远时,穷孩子就越来越难“近朱者赤”了,他们更可能会“近墨者黑”,被不良的校园风气扼杀掉原本可能有的读书天赋。

好了,我们在刚才讲了家庭出生、父母的教育方式、学校同学的相互影响,这些都会导致孩子在未来出现差距的因素。接下来我们再谈谈第三个重点内容,那就是,社会关系网对孩子的影响。在这部分里,我们会发现,除了家庭和学校,我们孩子还会受到家长社会关系网的影响。

很多成功人士认为,除了在物质上有钱有车有豪宅以外,我们更应该看重自身所拥有的人脉的价值。如果一个人遇到各种问题,都能找到合适的朋友帮忙,那么他的人脉就具有一定的价值。其实这也被称为“社会资本”。所谓社会资本,既包括家庭、朋友、邻居和熟人这些非正式的关系,也包括公民组织、宗教机构、运动团体、志愿者协会等。而这些人脉可以给我们带来什么呢?除了原本的幸福感之外,对我们讨论的问题也同样有着深刻影响。作者同样为我们举了美国两个不同阶层家庭的例子。

有两位单身母亲,她们一个穷一个富,都有两个年龄差不多大的女儿。在女儿们的成长过程中,她们都遇到一点麻烦的事情。但是两个家庭在面对这种生活波折时,就体现出有钱人和穷人家庭在人脉上的差别。

面对大女儿的多动症,具有较好人脉关系网的妈妈,找到了一位精神科专家,为女儿找到了合适的治疗方案。而且当心理顾问建议给多动症孩子提供一个安静的学习环境时,家庭的财富可以允许她满足这点。而小女儿同样遇到成长的困难,富人妈妈又一次通过自己的关系,让女儿参加宾夕法尼亚大学开设的写作课。那里的老师作为孩子的良师益友,改变了小女儿的成长的迷茫。不仅如此,母亲社会关系网中优秀的成年人和女儿的同龄人,都给了这对姐妹各种各样的帮助。

而穷人妈妈在面对同样的问题时,则无法给自己孩子提供什么帮助。她找不到人来帮忙,也无法改变糟糕的环境对女儿的影响。她的大女儿不仅吸毒,还未婚早孕变成了新的单身妈妈。妹妹也很快和姐姐一样,陷入了穷人社区随处可见的陷阱——吸毒、酗酒、早孕。作为母亲,当然也很想好好保护自己的女儿,但是她本身无法抵挡周围无孔不入的负能量。虽然最后教堂和公益组织帮助了这对可怜的小姐妹,她们最后仿佛也走向了稳定的生活,但是依然随时面临家庭破碎的可能,和富人家庭的结局根本不能相比。

在这两个故事中,我们可以了解,即使同样的问题出现在孩子身上,富裕家庭的父母们可以动用各种资源把负面影响降至最低。而贫穷的家庭往往无能为力,因为他们的人脉关系质量很差,没办法寻求有效的帮助。长此以往,富人们关系网不断扩大,而穷人则不断缩小。穷者恒穷,富者恒富。

所以我们可以看到,不断扩大的阶层差距,使得不同阶层的孩子走向了两种不同的道路,阶级差距所造成的结果,是个难以逃脱的恶性循环:首先是收入的不平等造成居住环境的差距,然后是教育差距,而后扩展到到交友和婚姻上。毕竟大部分人都只在本阶层内交友、寻找伴侣,孩子出生后就在和父辈一样的环境中成长,上同样层次的学校。当社会的马太效应日益显著,教育就再也不是穷人改变命运的阶梯,而成了富人维护现有秩序的工具。

好了,以上就是我们今天所讲的所有内容,我们最后再来回顾一下这本书的核心要点。

首先我们说了,孩子出生的家庭结构,这是一个非常重要的因素,对于孩子来说,家庭的情况注定了他将会得到怎样的成长环境;然后是家庭教育和学校教育的影响,不同阶层的父母对待教育的能力是不同的,穷孩子的劣势可以说是注定的,就连学校也无法改变这种不公平;最后我们说了家庭社会关系网对孩子命运的影响,穷孩子天生就容易遭遇到负能量的侵蚀,并且难以改变这些坏影响,一旦遭遇,一生可能就毁了。

最后,我们再来回顾一下作者眼中美国梦的诞生和毁灭。在美国的二十世纪,可以分为三个历史进程:两个“镀金时代”中间夹着一段相对平等的漫长时期。这段世纪中叶的平等期,从罗斯福新政起,到1970年代新自由主义的复兴为止。而这段比较平等的历史时期,正是作者帕特南在书中所写的,他童年在俄亥俄州的克林顿港生活的时代。当时不同阶级的孩子可以住在同一个社区、上同一所学校,跨阶级婚姻也非常普遍,底层的孩子可以通过个人奋斗而实现社会流动,也就是美国梦最吸引人的阶段。而在那之前的镀金时代,或者1980年代里根改革之后的新自由主义时期,贫富差距不断扩张,而社会平等,无论是结果平等还是机会平等,都在不断缩减。

而在今天,为什么作者认为美国梦已经破碎呢?因为作为其核心理念的机会平等已不复存在。出身在不同的家庭,就站在完全不同的人生起跑线上。越来越多的家庭住在清一色的富人社区或穷人社区,而住在贫富杂居或中产社区的美国人越来越少,这体现的正是日益森严的阶级壁垒。所以美国社会当下所面临的严峻的挑战,除了种族差异,还有的就是阶级分化。在作者眼里,现在的美国社会,不平等倒是无处不在。而不平等的诞生是一个顺流而下的过程,实现平等却始终要逆流而上。假如没有一系列公共政策的纠正引导,不平等往往就是一个社会的宿命。

在这本书的最后一章,作者就把重点放在了政策解决方案上面,并且梳理了一个熟悉的介入清单,比如扩大收入所得税的减免,增加长期避孕药的使用,降低对非暴力犯罪的惩罚——因为这种惩罚会让许多贫穷的父亲远离了他们的子女,再次重视职业教育,改善监护和课外活动,以及对穷人实现完全的现金转移等等。这些政策中的大多数应该还是明智的,但是人们对这些政策的效果仍然有所疑问。

而这本书对于我们中国的意义在于,我们大多数人寄予希望的学校教育,它既不是能解决问题的灵丹妙药,也不是造成问题的罪魁祸首。因为学校只是我们解决问题的手段之一,对教育的隔离起着决定作用的是学生的校外生活。变革的解决方案其实可能会很复杂,但是“社区的再造”可能是一条必经之路。

我们和美国人都应该建立其这样一种责任意识,那就是“别人家的孩子”也是“我们的孩子”,我们对任何人的孩子都不应该袖手旁观,这是一种责任,也是社区生活的根本精神。

撰稿:良舟工作室 脑图:刘艳 转述:徐惟杰

划重点

1.孩子出生的家庭结构和家庭情况,注定了他将会得到怎样的成长环境。

2.不同阶层的父母对待教育的能力是不同的,穷孩子的劣势几乎是注定的,就连学校也无法改变这种不公平。

3.家庭社会关系网对孩子的命运有巨大的影响,即使同样的问题出现在孩子身上,富裕家庭的父母们可以动用各种资源把负面影响降至最低,而贫穷的家庭往往无能为力。