《废品生活》 真真解读

《废品生活》| 真真解读

关于作者

胡嘉明,香港中文大学文化与宗教研究系副教授,美国哥伦比亚大学文化人类学博士。研究领域为当代中国的国家、社会、文化、资本的交叉博弈关系。

张劼颖,中国社会科学院社会学研究所助理研究员,香港中文大学人类学博士。研究领域为科学技术社会研究(STS)、环境人类学、废弃物、劳工。

关于本书

《废品生活》以社会学、人类学的视角,借由对在北京居住和生活的十位拾荒者十年间的走访与记述,呈现了这个群体的日常点滴、内心独白和家庭故事。

核心内容

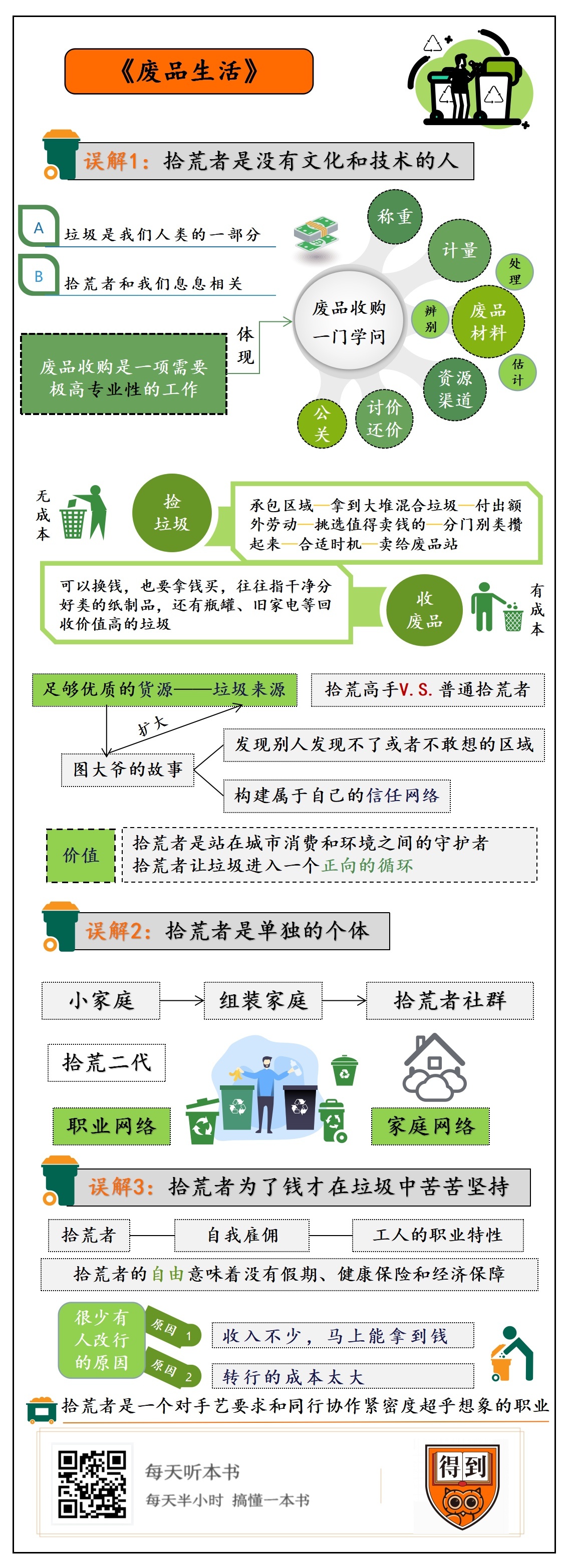

作为消费时代环境保护的守卫者,不同于我们的想象,废品回收是一项需要极高专业性的工作。我们看到的拾荒者,往往是一个人,但其实他们往往是一家人都做这一行,而且拾荒者还有一个特别的家庭组织形式,叫做“组装家庭”。废品回收收入不少,同时是一个自由的工作,虽然这份自由是以没有保障作为代价的。因为强力的人际和工作的网络,使得废品从业者的转行成本太大。

你好,欢迎每天听本书,我是真真。今天为你解读的书叫《废品生活》。

今天为你解读的这本书非常来之不易,怎么说呢?这本书的作者,两位人类学家,她们用整整十年的时间,只做了一件事,那就是深入到拾荒者的生活当中,每天与废品为伍,去观察这些拾荒者的生活状态。

乍一听“拾荒者”这个称呼,你听着可能觉得点别扭。因为我们一般不这么叫,一般都叫他们“拾破烂”的。这就奇怪了,我从来不把“老师”叫作“教书的”,也不会把“医生”叫作“看病的”,但是偏偏要把拾荒者叫做“拾破烂的”。为什么?这里面其实有一个潜在的共识,就是我们其实打心眼里,就不认为“拾破烂”是一个正儿八经的职业。

但是看完这本书之后,你会发现,拾荒者不仅是一个重要的职业,而且对手艺要求不低,同行之间协作的紧密程度,更是超过我们的想象。《废品生活》这本人类学的书,不像学术作品那么严肃,实际上是十个拾荒者的故事。我看了这本书,甚至很想以拾荒者为主人公,写本小说。

接下来,我就会把这两位人类学家十年的研究心血,浓缩在这二十多分钟里。来,我们体验一下《废品生活》吧。

在说废品回收之前,不妨先了解一下垃圾。我们一起看看,一件城市中的垃圾,会经历怎样的旅程?

就拿我们常常接触的外卖餐盒来说,书里有一段对垃圾的描写特别生动,我给你念上一小段:

“我在北京二环吃了一个外卖,不到24小时,那个废弃的饭盒就会被传送到五环外一个年轻拾荒者手上。和餐盒放在同一个垃圾袋里的,还有我女儿的玩具部件,它混合着金属、塑料和两节一次性干电池。年轻人的儿子在垃圾山中发现并继续玩耍这玩具。再造后,这些垃圾又变成了app上售卖的廉价塑胶小黄鸭,被我买回家送给女儿。没能再造的垃圾最终被送进焚烧炉,和其他垃圾在850度的烈焰中燃烧,化合,最后化为一缕烟尘,一阵北风刮来,被我吸进肺里……垃圾的确是我们人类的一部分。”

不止是垃圾,拾荒者也和我们息息相关。我们似乎默认了,拾荒者都是一些没有文化,也没有技术的人。他们不能融入城市生活,也不能为自己谋求一份体面的工作,才会“沦落”到回收废品。真的是这样的吗?收废品,只要忍受得了脏,谁不会呢?但其实,废品回收是一项需要极高专业性的工作,并不是谁都能干。其次,也不要小看了拾荒者,成为拾荒者是他们主动的选择,比起在工厂上班或者开一家商店,从事废品行业,很有可能是更好的选择。

那么,废品回收的专业性主要体现在哪儿呢?

先不说别人,就连拾荒者自己都说,干这一行的,什么知识也不需要。实际上还真不是。拾荒者本人或许感受不到这一点,但是作为人类学家的作者们却不这么认为。作者观察到,废品收购完全称得上是一门学问。从称重、计量到对废品材料的辨别、估价、处理,再到寻找货源和渠道、与下家和上家讨价还价、公关,这些都需要拾荒者不断学习和积累经验,因为这些能力和他们的收入直接相关。

本书的故事都在发生在一个化名为“冷水村”的拾荒者聚集地,冷水村的居民都是外来人口,他们主要来自两个地方,四川仪陇和河南固始。地域不同,分工不同。四川人捡垃圾,河南人收废品,这是村里所有人默认的分工。

我问你,“捡垃圾”和“收废品”有什么不同?你可能觉得这是一回事,都是废品行业的一线工作,不就是搜集值钱的垃圾吗?没错,但它们工作流程和工作重点还真不一样。

“捡垃圾”和“收废品”,我们先说“捡垃圾”。首先你听这个动词,这个“捡”和“收”就不一样,捡垃圾的关键动作在于“分拣”垃圾。他们往往会通过各种方式承包下来一栋楼甚至是一个小区的垃圾。拾荒者拿到了大堆混合的垃圾,但这些垃圾本身是毫无价值的,捡垃圾的人需要付出额外的劳动,亲手把这些混杂的垃圾一袋一袋拆开,再挑拣出值得卖钱的,比如布料、纸张、塑料、金属……分门别类地攒起来,等合适的时候,卖个好价钱给废品站。

那么,“收废品”又有什么不同呢?有一首歌谣,唱的是“收破烂,啤酒瓶,易拉罐,一个一毛六,两个三毛二”,这歌肯定是骑着三轮车走街串巷的“收废品”的人唱的,有时还顺带“磨剪子”什么的。这首歌谣,非常精准地道出了“废品”这个词和“垃圾”微妙的差别。“废品”可以换钱,也要拿钱买,往往是指干净的分类好的纸制品,还有瓶罐等回收价值高的垃圾。废品当然也包括旧家电,有一年夏天,我家的冰箱坏了,收废品的大哥就告诉我,夏天正是空调冰箱能卖个好价钱的时候,他们甚至会把冬天回收回来的坏冰箱留到夏天再卖给回收电器的厂家。收废品的人,不必在垃圾堆中挑挑拣拣,工作起来相对舒心干净些,但今天“一毛六”,明天“三毛二”的,成本自然也高,只求赚个差价。因此这两拨人通常收入相当,甚至有的时候,没成本的捡垃圾比有成本的收废品更赚钱。

不管是捡垃圾还是收废品,都要对废品进行我们难以想象的细致分类。可能你听说过日本一些城市严格的垃圾分类方法,比如在横滨市,即使丢弃一个矿泉水瓶,要先将瓶子里的水倒干净,然后将瓶盖,贴纸,瓶体分开丢弃。在中国,这些工作,我们没有做,是这些拾荒者做了,只不过他们是一个人分一整个小区的垃圾。他们细致快速地将一件服装甚至是一件电器拆分成许多零件:酱料瓶的金属瓶盖拧下来,玻璃部分全部打碎装进一个大口袋,不同材质的纸张都分别捆扎好。

各人分拣废品速度有快有慢,手上掌握的卖家信息有多有少,对废品的市场需求的洞察敏锐还是滞后,这些都会导致挣的钱不一样多。

但这些其实都不重要,最能区分拾荒高手和普通拾荒者的,是能不能掌握足够优质的“货源”,也就是垃圾来源。

书中写了一个拾荒高手,图大爷。作者采访他这一年,老人已年近七十,大爷善良淳朴,是这些采访对象里最热情的。虽然着装格外破旧,但在冷水村却收入不菲。他是怎么做到的呢?刚刚我们说过,拾荒者明确地分为两种:捡垃圾和收废品。但是,图大爷却打破了这个分工,只要是废品,他都会上手,半收半捡,而且他还能总是免费收到分类完毕、品相良好的废品,这在别的拾荒者看来简直不可思议。相信你也猜到了,图大爷当然不是因为运气好,而是他非常善于扩大自己的废品来源。因为图大爷总能发现别人发现不了,或者不敢想的区域。

举个例子,冷水村后面有一座山,就是图大爷的地盘。这可了不得,因为这座山里有部队驻扎,通常不允许外人进入。按理说除了部队的区域,山里就没有什么垃圾好捡了,但是不论严寒还是酷暑,图大爷和图奶奶都会上山,弯腰寻找垃圾,捡拾柴火,也不多打扰。部队的人看了,就索性自己每天把饭盒瓶子和其他废品整理好,定期交给老两口。部队里还有一些小的建筑项目,不必说,建筑废品全都留给二老。这只是一个例子,但显然,图大爷知道怎么让人信任自己,又为人亲和,总能让别人惦记他,记得把值钱的废品留给他,他构建了属于自己的信任网络。就这样时间长了,老两口未必更辛苦,却比村里的年轻小夫妻赚钱还多。在2008年左右,冷水村干得好的夫妻俩,一个月能赚到7000元左右。而到2020年,你猜能赚多少?京郊收入高的拾荒者夫妇俩,一个月最多甚至能赚到30000元。当然,这个数字是北京这样的大城市才能有的。

像图大爷这样打开了门路,直接获得大量优质废品,固然是最好的。还有一些拾荒高手,有电器维修技术,就往往会专收废旧家电,到手修好了,完全可以正常使用,就能以高得多的价格再度出手。在夏天,回收一个冰箱,收废品支付给我五十元,如果冰箱上的能效标识齐全,成色尚可,拾荒者修好了转手卖掉,甚至能卖三百多元。

但是对于大部分普通的拾荒者来说,拉开差距的无非就是速度,同样的垃圾分得快一点,就意味着多赚一点钱。即使垃圾很脏,里面常有碎玻璃和刺手的金属,也几乎没有人戴手套分拣垃圾。拾荒者杨婆婆说,“戴上手套,干活就不够快了!”作者问她,有危险的东西,您怎么办?婆婆的回答极其简单:“不怕!”但是,当她收到了钱以后,婆婆试图辨认钱的真假,作者告诉婆婆,只要摸摸纸币上领子图案部分,如果网格凸出来,就是真的。婆婆摸了摸,笑了,说“摸不出,没有你们的手那么细,我们的手不行!”她的手,关节粗大凸出,伤痕累累,有一种褪不去也养不好的黑色,这是多年拾荒给身体留下最明显的印记。

正是基于像图大爷这样拾荒者的分类知识,和杨婆婆他们每天高达十几小时繁重劳动,垃圾才能变废为宝。他们一面分类,提供廉价的回收材料用于生产,一面又继续接受着城市拒绝的垃圾,让垃圾变得有用处,缓冲着垃圾对环境造成的伤害。如果没有他们的分类和回收,按照我们现在大部分城市的垃圾回收制度,只靠垃圾填埋和焚烧,那么对环境的破坏将会是灾难性的。可以说,拾荒者是站在城市消费和环境之间的守护者。拾荒者让垃圾进入一个正向的循环,也让他们自己有机会在大城市的边缘生存,生计给他们带来了更多选择。

一旦一个拾荒者在北京扎根下来,他往往会“老乡带老乡”,把父母,亲戚,甚至整个家族都带过来。这就说到了对拾荒者的第二个常见的误解。我们看到的拾荒者,往往是一个人,但其实他们往往是一家人都做这一行,而且拾荒者还有一个特别的家庭组织形式,叫做“组装家庭”。

在冷水村,你如果看到凑在一张桌子前吃晚饭的三代人,他们之间很可能没有血缘关系。比如说,这一对老两口,他们的儿女和孙子都在老家,而这一对年轻夫妇,他们把孩子放在老家给父母照看,那两个孩子,则是隔壁拾荒还没来得及回家的夫妇的孩子,放了学没人管,自然就来这里吃饭。

在这样的家庭中,女性的地位很高。作者认为,一方面因为收废品被普遍认为是低下的劳动,在一些观念相对落后的人看来,女性去收废品反而不会受到限制,老人也是如此,因此很多女性拾荒者的收入反而成为了家庭收入的主要来源。另一方面,组装家庭的存在,让女性更多地负担起了家务劳动和育儿的工作,这让女性赢得了家庭以外,来自整个拾荒社群的尊重。

虽然这种“组装家庭”给了拾荒者们温暖和包容,但北京冷水村永远不能和真正的老家相比。在拾荒者心中,城市充满了污染和不如意,而老家永远是美好的、干净的、纯洁的。只要你问一个拾荒者将来的打算,他都会坚定地表示:将来一定会回老家。因为老家不仅仅是他们离开的地方,还意味着尊严、梦想的实现、富足的生活。为了把“面子”留在老家,他们大多数人甚至会做出看似非常荒谬的决策:在城市边缘拾荒多年,省吃俭用,而面对老家的房子和装修,就会毫不犹豫地把积蓄都投入。全家人都在垃圾场周围凑合住着,老家的漂亮房子空着,高档设施无人享用。很多人一凑合,就是大半辈子。

就这样,几个小家庭,组成了一个大的组装家庭,几个大的组装家庭,又形成了拾荒者社群。一个个家庭围绕着垃圾站形成,最初只是为了方便分拣和堆积垃圾,很快就变成了一个功能全面的小区,他们的工作和生活都在这个满是垃圾的大院里。一些孩子甚至在垃圾站出生并且长大,这些孩子也被称为“拾荒二代”,对于他们来说,老家是陌生的,北京是无法融入的,只有垃圾站才是他们真正认同的故乡。围绕着垃圾站的不仅仅是一个庞大的职业网络,还是一个庞大的家庭网络。

在大院里,往往天还没亮,拾荒者们就要摸黑起床,骑着三轮车到处收集垃圾,然后拉回家,重复一天的手工分拣。不过,像夏天这样温暖的季节,他们也会提早一点结束工作,给小孩子洗个澡,或者是聚在院子里面玩纸牌。输赢不重要,但是说着家乡话,开着玩笑,也是其乐无穷。冬天的傍晚,他们则会在垃圾堆里找到木头,生一盆火,大家围炉取暖,这个时刻往往很感性,大家会聊到老家的风土人情,聊聊老家的父母,儿女,聊聊老家过去的故事,也畅想一下未来的梦想。

就拿拾荒者小玲来说,小玲二十来岁,她的父母九十年代就从四川来北京收废品,她生在北京,长在北京,说一口纯正的北京话,最后反而要回到老家四川上学,结婚,生小孩。生了小孩又带着孩子回到北京的冷水村,在废品站附近住下来,跟那些一直在北京收废品的亲戚邻居重逢。每当小玲这样的妈妈很忙的时候,邻居们就会像家人一样,自然而然地帮着她带孩子。小玲和父母两代人共同面临着一个问题:老家没活儿,圈子都在北京。他们捡垃圾、卖废品的技能,也是在北京这样的大城市才有用武之地。老家虽然有装修精致的电梯房,但是只能住,无法维持生活,真要回老家,反而会失去大部分人际网络的支持。她们不停地出去闯荡,不停地失败,然后又回到这里。比起老家,这里才是他们真正的故乡。

但是这些拾荒二代的姑娘们,却有一个原则,她们的父母和她们自己都是拾荒者,但她们不希望孩子再从事废品这一行了。她们起早贪黑的工作,就是为了避免孩子再成为“拾荒三代”。她们在垃圾场周围养育孩子,同时又尽力把孩子同垃圾隔绝开。书中有一个例子,让我很受震动:一位爸爸整理废品忙不过来的时候,叫儿子帮忙收拾一下瓶子,妈妈瞬间就发火了,她喊到:“一下也不能碰!”孩子是希望,垃圾是现实。孩子离垃圾越远越好,就像希望不能被现实玷污一样,而这也正是她们为什么忍受得了垃圾中的生活。

所以,拾荒者是为了钱,才在垃圾堆中苦苦坚持吗?除了钱,其实还有一个原因,你可能想不到,那就是“自由”。

自由这个词乍一听,甚至有些浪漫,和怪味冲天的垃圾堆格格不入。但是在作者十年来和拾荒者的交谈中,“自由”是一个出现频率极高的词,简直让人惊讶。比如拾荒者程大叔,他就不止一次自豪地表示,对于捡垃圾这件事:“我想去就去,不想去就不去,这就叫自由!”可是据作者们观察,这么多年来,不管是刮风下雨还是身体不适,他没有哪天休息过。因为拾荒的利润非常微薄,为了确保收入,程大叔必须每天收到足够多的垃圾,可见这种“自由”十分有限。

既然如此,程大叔为什么要说自己自由呢?要理解什么是自由,可能要先看看在程大叔来看,什么是不自由。之前在附近一家企业打工的经历,对他来说就算不上自由。作为临时工,程大叔的收入十分不稳定,工厂生意的好坏决定了他当月收入的多少,在工厂效益最不好的时候,大量的临时工会被解雇。即使工资高的时候,也比不上别的行业,而收废品就是一个工资更高,也需要差不多的劳动技能和市场把握的工作。如果去做建筑或者装修的临时工,也不算自由。因为他们必须先干活,包工头才能支付给他收入,欠薪的情况非常普遍。

因此,可以说这份自由的需求,首先是一种“给自己打工”带来的安全感,无论赚多赚少,钱马上可以拿到自己手上。对于普通上班族来说,每天都拿到当天的薪水,可能有些奇怪,但是对于打工者或者拾荒者来说,这种渴求是现实而迫切的。他们缺乏支持和保护,事后维权对于他们来说成本太高也太艰难,因此他们只能谨慎小心地保护自己的利益。而且,对于有半生务农经验的人来说,捡垃圾更像是老家的农活,虽然辛苦繁重,但是那种自己做决定、自己安排时间的感觉,也是他们熟悉的。自由往往都意味着承担着某种代价昂贵的风险,而拾荒者的自由,则意味着他们没有假期、健康保险和经济保障。

为什么很少有人改行?除了收入不少,马上能拿到钱以外,还有第二个原因,这个原因很少有人说得明白。那就是,转行的成本太大。其实说到这里,相信你也发现了,拾荒工作其实有一个最大的特点,就是你要把自己完全地嵌入到废品工作中。从工作来说,拾荒者每天早上醒来,就面对着要整理的垃圾堆,要拿去换钱的废品。如果稍有犹豫,没有赶早去小区收前一晚的垃圾,那么第二天,说不定就有别的拾荒者来占领了那个区域。有句俗话叫“手停嘴停”,说的就是拾荒这样的工作:只要一天不干活,这一天就没有收入。如果要换工作,需要马上停掉手上的拾荒工作,这样的风险,哪怕是一天,他们都担不起。再从生活的角度试想一下,当你的小家依靠着整个拾荒者社群生存时,外部的世界是全然陌生的,即使一个人能够冒险一搏,一个家庭也能像一个人一样冒险吗?显然不能。

从远处来看,是否转行似乎只是一个选择。但当我们拉近了镜头,去体会每一个人的决策时,切身到每一个拾荒者的体感时,你会发现,他的所有生活方式,人际关系,工作方式都基于拾荒。那些为拾荒者提供强力支持的网络,也牢牢地网住了拾荒者,让他们难以逃离。从某种程度上来说,拾荒者几乎没有选择。他们不能停手,要像车轮一样不断向前滚动。因为轮子一停,就会倒塌。

好,到这里,《废品生活》这本书就为你解读完毕了。

其实拾荒者一直在我们身边,他和你会出现在同一个小区,同一个楼道里,他们会骑着三轮车经过你我的身边。我们知道,他们是“拾破烂的”,就不会再去劳神多看一眼,也不再关心。但其实,他们不是不存在,只是没有被我们看见。所以在最后,我想跟你分享一下,阅读这本书以后,我的一点改变。

现在如果有人和我谈起这本书,谈起这些人,我会尽量叫他们“拾荒者”。同样,听完这本书,我更希望你记住的是,废品回收是一个职业。而从事这个行业的人,也值得“拾荒者”或者是“废品从业者”这样一个称呼。他们的人生故事,其实和其他职业没有什么不同,都是“生计带来改变”,只不过,他们的生计比你想象的更难,他们带来的改变,也比你想象的更大。如果你想进一步了解废品回收行业为我们的生活带来了哪些改变,欢迎你搜索听书的《废物星球》。

强制垃圾分类2019年从上海开始推广,在可预见的将来,垃圾分类将会推广到全国的各大城市。在这个时机,拾荒者的工作必然会有巨大的改变,这将是他们施展专业技能的机会,还是会进一步挤压他们生存空间呢?欢迎在留言区留下你的看法。

撰稿、讲述:真真 脑图:刘艳脑图工坊

划重点

1.拾荒者是站在城市消费和环境之间的守护者。拾荒者让垃圾进入一个正向的循环,也让他们自己有机会在大城市的边缘生存,生计给他们带来了更多选择。

2.拾荒者的所有生活方式,人际关系,工作方式都基于拾荒。那些为拾荒者提供强力支持的网络,也牢牢地网住了拾荒者,让他们难以逃离。

3.废品回收是一个职业。而从事这个行业的人,也值得“拾荒者”或者是“废品从业者”这样一个称呼。