《平均的终结》 孟佳解读

《平均的终结》| 孟佳解读

关于作者

托德·罗斯,哈佛大学教育学教授,专注研究人类的行为和个性,他最广为人知的观点就是工业时代形成的关于人性的共通看法,无法适应21世纪的新环境,这本《平均的终结》就是这一观点的深刻阐述。

关于本书

《平均的终结》这本书告诉我们,复杂的现代社会背后有个底层逻辑,那就是平均主义,但从现代科学来看,人是太过复杂的东西,各种自由度实在太多,根本没法被平均,所以按平均主义建立的东西会被淘汰,未来会是一个个性崛起的时代。

核心内容

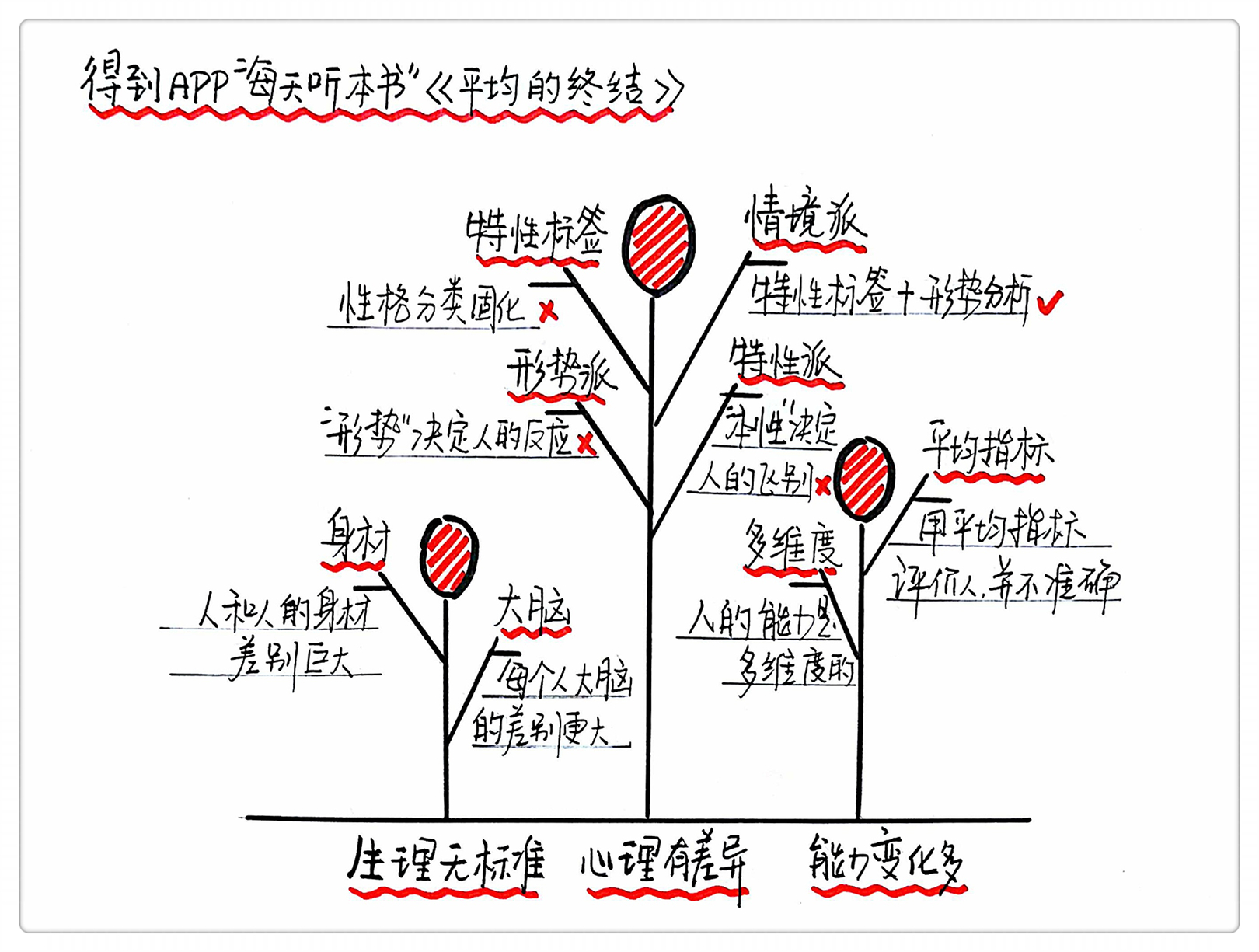

第一,不存在标准身材、标准长相,人与人的差距比我们想象中大得多。第二,没有什么所谓的性格类型,把人按性格归类本质也是在追求平均。第三,人的能力也是多维度的,按某项能力的平均值找不到优秀人才。

你好,欢迎每天听本书,今天和你分享的是《平均的终结》,这本书还有一个副标题叫“我们怎样在一个崇尚相同性的世界中成功 ”。

那么,这本书到底讲了什么呢?简单来说,这本书的意思是,复杂的现代社会背后有个底层逻辑,那就是平均主义,但从现代科学来看,人是太过复杂的东西,各种自由度实在太多,根本没法被平均,所以按平均主义建立的东西会被淘汰,未来会是一个个性崛起的时代。

具体来说,作者在书中讲了三件事。

1.从人的生理看,根本不存在标准身材、标准长相之类的概念,人与人之间的差距比我们想象中大得多,没有人真的符合所谓的“标准”。

2.从人的心理看,也没有什么标准的心理特征,把人的心理总结成内向、外向、善良、邪恶之类的特点,也是在追求平均,而心理反应是和具体情景相关的,给一个平均结果没有意义。

3.从人的能力看,过去筛选和管理优秀人才的方法,都是在按某项能力的平均值找,但人的能力也是多维度的,拿一个平均指标评价人的能力也发现不了优秀人才。

先看第一件事儿,从人的生理看,根本不存在标准身材、标准长相之类的概念,人与人之间的差距比我们想象中大得多,根本没有人真的符合所谓的“标准”。

你可能听说过这样的说法:最美的脸,就是把所有人的脸综合在一起取平均值得出的脸。网上有很多这样的图片,什么中国人的平均长相、韩国人的平均长相、皇马队的平均长相、湖人队的平均长相,等等,这些图片都号称是用计算机算出来的“平均脸”。如果你见过这些平均脸的话就会发现,这些脸都特别漂亮,以至于别人说这是平均脸,你都不太相信,因为一张平均水平的脸几乎比所有人都漂亮,这不太符合大家的认知。

实际上,和大家想的不太一样,这些平均脸确实是普通人合成的平均结果,计算是没有问题的。那问题出在哪呢?为什么我们感觉怪怪的?

问题出在我们的认识上,我们都感觉平均计算长相得出的结果,应该是一个我们经常见到的普通人水平,但实际上平均的结果和普通水平差得很远。这就是《平均的终结》这本书告诉我们的第一个道理,所谓的平均脸,其实一点意义都没有。平均脸之所以好看,无非是因为它既然是平均出来的,肯定是对称的,各项数据指标肯定没有离谱之处,仅此而已。

用平均值审美,这个概念其实早在1945年美国人就玩过了。在书里,作者托德·罗斯说,曾经有一个知名妇科学家,用了15,000个美国青年女性的身体数据,取平均值,算出了一个“标准美国女青年”身材,而且还为这个标准人塑造了一个雕像。这个雕像的身材很漂亮,被美国人视为完美女孩,后来有机构还举办了一个选美比赛,让青年女性把自己的身体数据寄给主办方,看看谁的身材最像这个标准人,最像的能拿一大笔钱。

主办方使用了身高、臂长、腿长等等一共九个指标作为评判标准。他们总共收到了3864份女性的资料,结果跟雕像数据大致一样的人,一个都没有。不但如此,哪怕放宽到只看五个指标,也才找到40个符合的。主办方最后勉强选了个一等奖得主,她是个超市的收款员,其实身材也不怎么像。

媒体对这个结果非常沮丧,专家们很快达成共识——这说明美国人身体素质不行啊!这么多人身材走样,实在太不健康了!其实他们哪里知道,根本就没有什么“标准人”,你永远找不到身材达到平均值的人。

就在同一时期,美国空军也想到了这个问题。当时空军负责人认为飞机战损率过高,可是飞机质量没问题,飞行员操作也没问题,最后他们判断是驾驶舱的设计有问题——飞行员身处其中感觉特别别扭,操作不顺手。

有人就说,这些飞机的驾驶舱尺寸是按照1926年美军平均身材数据设计的,那么现在过去了二十多年,可能士兵的身材已经变了?于是空军派人去调查了当时的飞行员。空军有关部门总共调查了4063个飞行员,每人测量10个数据,然后对这些数据取平均值,算出了一个美军“标准飞行员”的身材。但是这一次,派去调查的研究者多想了一步,他想知道到底有多少飞行员的身材符合这份平均数据?他给每个数据都设定了一个比较宽松的误差空间,比如说平均身高是69英寸,他规定,只要一个士兵的身高在67到71英寸之间,就算他“符合”平均身高,也就是说标准已经放得很宽了。

那么在这四千多个飞行员中,全部十项指标都符合平均值的有几个呢?一个都没有。有的人身高合适但是手臂过长或者过短,如果长短合适的,胖瘦又不对。不但如此,哪怕10项指标里只考察三项指标:脖子、大腿和手腕的周长,也只有3.5%的人符合平均标准。

这是非常令人吃惊的发现。我们一般会觉得,可能大多数人都应该差不多,各项指标都应该接近这个“平均计算出来的标准人”才对,而事实却是没有人是平均人。空军有关部门没办法了,只好下令把飞机驾驶舱里的设施设计成可调节的,这才让飞机适合了大部分飞行员的身材。

上面这两个例子说明,人和人的身材差别比我们肉眼看到的大得多,计算一个平均值是没有什么意义的。

身材是这样,那大脑会不会差别小一些呢?答案是人的大脑更不一样。《平均的终结》这本书里还举了个大脑核磁共振成像的例子,简直触目惊心。

有人做实验,考察人的词汇记忆能力。实验者先说一个单词,要求受试者回忆他是否知道这个单词,在他回忆的过程中,他的大脑活动被拍成照片。实验者想观察大脑中的哪个区域,会在回忆单词的过程中被用到。

结果这位研究者发现,每个人的词汇记忆活动区实在是太不一样了,有很多人几乎是彼此完全不一样,一点交集都没有。如果拿很多人的核磁共振照片,算出一个记单词时候的平均活动区域,那有什么意义呢?

这些实验就说明,根本就没有什么“标准人”,人与人之间的差别比我们想象的大得多!这就是我们要说的第一件事儿,从人的生理指标上看,不存在什么标准,算平均值是没有意义的。

接下来我们看第二件事儿,从人的心理看,也没有什么标准的心理。把人的心理总结成内向、外向、善良、邪恶之类的特点,也是在追求平均,但心理反应是和具体情景相关的,追求平均结果没有意义。

一谈到心理,我们一般人最喜欢聊的是某个人是什么性格,这部分我们就拿性格这事儿来举例子,看看有没有平均心理。

我们大部分人的常识是,人都是有性格的,大家一直都在按照性格把人分类,比如说有的人友好,有的人苛刻;有的人勤奋,有的人懒惰;有的人内向,有的人外向;有的人好斗,有的人平和;有的人慷慨,有的人吝啬……这些还都是直观的分类。更流行的性格分类,是现在女生们最爱谈的那种,比如说星座、血型,还有这两年电视上流行的什么“性格色彩学”之类。

那我们来看一下,这些民间的关于性格的所谓共识有个什么特点呢,就是标签化的。比如星座最明显了,摩羯座的人就是性格比较闷,缺少浪漫和激情。标签化其实就是一种平均的思想,也就是说在相信星座的人眼里,摩羯座的人平均来看,就是经常表现得很不浪漫。这其实也是一种平均主义的观点。

当然了,听得到说书得人基本都知道,星座是利用了心理学上的巴纳姆效应,其实是瞎扯淡。但是至少我们知道了,民间对于性格这事儿的看法是出于平均主义的思维。学院派又是怎么看呢?是不是也是平均主义呢?这事儿有点复杂,因为心理学界对于有没有性格,其实产生过争执。《平均的终结》帮我们梳理了心理学上不同流派对性格这事儿的看法。

早期的心理学流派认为,是某种“形势”发生了变化,导致人作出了某个反应,而这个反应与人的性格无关。比如,在舞会上,大家都表现得很开放很外向,邀请别人跳舞,这是舞会这种环境造成的,并不是这个人本来就是外向的,我们把这一派观点叫做“形势派”。

但是现代心理学家很少有人同意这个派别了。1980年代之后,另一派的看法逐渐成为了主流。这派的意思是说,人和人还是有区别的,而且这个区别是本性,不容易改变。我们把这一派观点叫做“特性派”。为什么1980年代以后,“特性派”获得更普遍的认可呢?这是因为研究发现,人和人的确是有差异的,面对同一个形势,不同的人的确会有不同的表现,一个被贴了“外向”标签的人,今天晚上的聚会上就一定会表现出外向吗?不一定。这就打了“形势派”的脸。

当然,“特性派”也不是一个非常好的理论。因为同一个人在不同的场合,也会表现出不一样的性格。拿郭德纲来说,他在人群扎堆的场合谈笑风生,特别能说,但私下里他喜欢安静地看书,不爱应酬,你拿外向性格的平均表现,或者内向性格的平均表现,套在郭德纲身上都不太成立,他算什么性格呢?特性派的理论显然解释不了,并不存在一种稳定的心理特质。

所以,特性派这个理论后来也被心理学家抛弃了。现在有一个更好的理论,认为预测一个人的表现不能只看特性标签,也不能只看他所处的形势,而应该将两者综合考虑。我们把这一派观点叫做“情境派”。

“情境派”在上世纪九十年代做过一个著名的研究。研究者在一个夏令营里,对84个6-13岁的孩子做了为期六周的系统性观测。研究者观察每个孩子作为个体的表现,观察员时刻跟踪每个孩子,每隔1小时记录一次对孩子们的性格评价,结果发现,每个小孩在不同的情境之下,所表现出来的性格是不同的。比如一个小女孩在餐厅里和大家一起吃饭的时候,表现得非常外向。可是她在游乐场和大家一起做运动的时候,又表现得非常内向。那你说她的性格到底是外向还是内向呢?

所以情境派认为,人其实没有什么“本性性格”。他在这个情境下是一个性格,在另一个情境下完全可以是一个相反的性格。就算你把不同的情境都考虑到,给他算个性格平均值,给他戴上一个某某性格类型的帽子,又有什么意义呢?也就是说,最新的心理学观点是反对性格类型划分这种平均主义的东西的。

没有性格类型这个概念,那我们应该如何科学地谈论心理特征呢?最科学的方法,用“如果……就……”的句式描述一个人的心理特征。如果这个人在陌生人面前,他就表现得内向;如果这个人在熟人面前,他就表现得外向;如果这个人面对压力的时候,他就表现得有点内向;如果这个人在办公室里,他就表现得特别外向,等等。

所以,你要问我这个人是内向还是外向,我得先问你关心的是什么情境,然后用“如果……就……”的句式描述,而不是简单贴一个标签。

更进一步,现在心理学家认为,不但我们常说的内向、外向这样的一般性格是情境相关,就连诚实、忠诚、善良这些的品德,也是情境相关的。一个人可以在某些情境下表现得非常善良,却在另一种情境下表现得非常无情;一个人可能在同事面前表现得友好,却在家里表现得冷酷;一个人也许会在超市里偷东西,但在考场上并不作弊;一个小孩在家长面前非常温顺,但在学校里却有霸凌行为……

这么看来,说谁谁是有什么样的“性格”,这种说法恐怕已经过时了,把一种平均的心理特征称作某某性格,然后贴到人身上,这是件既不科学也毫无意义的行为。这就是第二件事儿,心理是无法平均的。

接下来我们说一说本书告诉我们的第三件事儿,从人的能力看,过去筛选和管理优秀人才的方法,都是在按照某项能力的平均值找,但其实人的能力也是多维度的,拿一个平均指标评价人的能力也是不准确的。

这一部分咱们聊聊人的能力。什么样的人才算是一个能力出众的人呢?如果你是个企业老板,你会按什么标准招人呢?

你肯定心里有一些答案了。但是不急,我们先来看看一百多年前,当时的企业怎么招人。

大概在十九世纪晚期的时候,当时美国企业的工作效率非常差,大家磨洋工,天天出工不出力,工人的技术水平也非常不专业,工作效率还参差不齐,离职率也相当高。后来出了一位管理学大师叫弗雷德里克·泰勒,这个泰勒对管理学有什么贡献呢?他发现了一种非常有效率的管理制度,后来大家都把这种制度叫做泰勒制。

这个泰勒制,其实说起来也比较简单。泰勒的改革思想,最直接的启发来自他的中学数学老师,这位老师总是让所有学生当着他的面做数学题,谁做完了就举手,他记录每个学生花费的时间,然后计算出一个平均值。然后这位老师留作业的标准,就是“平均学生”做两个小时所能完成的题目数量。

泰勒就想,我能不能把这个办法用在工厂工人身上呢?泰勒考察了工厂里每一道工序上,若干个工人所需要耗费的平均时间,就把这个时间作为标准时间。类似地,他还可以计算固定时间内,一个工人平均能完成多少工作量,作为标准工作量。“泰勒制”的核心思想,就是这个标准化。我不要求你做得多,我也不要求你做得快,我要求你在标准的时间内完成标准的工作量。泰勒说,只有一种好的工作方法,那就是标准的工作方法。

我们今天爱说“以人为本”,而泰勒制,却是以系统为本。人要适应系统,而不是系统为人服务。在泰勒制发明之前,公司招人可能还要谈什么这个人才那个人才,泰勒来了,说我们不需要什么高人牛人,我们需要的是“标准人”。今天的白领可能认为“标准人”挺土的,但是对当时那些文化程度不高,无组织无纪律的粗人来说,变成“标准人”,可是对自我的提升。泰勒制极大地提高了工人的工作效率,在各国掀起一场管理革命,可以说是造福了无数工人家庭。

说完这个管理方法,我想大家应该也看出来了,这就是标准的平均主义思路,人这么复杂怎么能用标准人来衡量呢?当年的管理思路还真是土鳖啊。等等,接下来我们就说说今天企业在怎么管人,说完你可能就不觉得当年的标准土鳖了。

普通公司就不用说了,咱们直接说谷歌。谷歌,当然是个非常厉害的公司,新人的起薪都能超过十万美元,更重要的是,人们以在谷歌工作为荣。但是直到几年前,谷歌公司的招人方法,并没有什么特别之处。在面试之前,它考察的也就是一个人的毕业院校、大学期间的成绩和大学入学的高考成绩,总而言之跟考研差不多,就是看你的学业如何。

按时完成项目的能力呢?与人合作的能力呢?创新能力呢?对不起,没人统计你的那些数据。事实上,对很多人来说,应聘这一天,也许还是公司人事部门对你看得最全面的一天。入职以后公司会对你进行考核,而考核的结果,通常是一个数字。比如说最高分5分,那么5分就是特别出色,2分就是很糟糕。至于说怎么个出色法,怎么个糟糕法,在一个有几千人的大公司里上级根本关心不过来。

用一个数字或者学历来衡量一个人的能力,本质上不还是泰勒那套吗?拿出一两个指标算出平均值,然后往员工身上套,用这个来衡量人的能力,这不还是个平均人的思路吗?你想想,是不是你的公司还在用 KPI 考核员工?不要自卑,你不孤单,有的是明星公司也这么干。

2012年,华尔街日报做了一个调查,发现在财富500强的企业里,有60%的公司都是只用一个指标来评价员工的表现。2009年的调查则显示42%的公司采用的还是一种“强迫制”的评价体系——也就是说必须按照一定比例选出优良中差来,哪怕所有人都表现很好,也必须有人获得差评。

用一个数字代表一个人,你可以想象这里面有多少弊端。微软公司就曾采用强迫制的评价体系。在2012年的一次采访中,微软公司表示他们非常后悔这个做法,简直是失落了十年——每个组都一定要选出优良中差,那谁还愿意跟牛人在一组?

可是就连NBA球队,都犯过这种愚蠢的错误。2003年纽约尼克斯队来了个新主席,伊塞亚·托马斯,他就职后,突发奇想,提出只用球员每场比赛的平均得分这一个标准来筛选球员。尼克斯队花了大价钱买得分高的球员,它的首发阵容就是全联盟得分最高的五个球员,结果成绩一塌糊涂。一直到托马斯卸任主席之后,尼克斯队才重新科学买人,成绩才慢慢变好。

为什么从大公司到 NBA 球队,人们会犯同一个错误?一个人怎么能用一个数字来代表呢?因为他们高估了人的各项技能之间的相关度。

大家之所以用学历来判断工人的能力,是因为我们认为人的各项能力指标都是“相关”的,也就是说,如果一个人聪明,那他的身体素质也更棒,也更自律,品德也好。所以企业家认为,拿高学历来招人, 基本能得到一个比较聪明、比较自律的员工。

但是这套逻辑是错的,那么应该怎么选人呢?还得看谷歌。

公司大也有大的好处。如果又大又有钱,你就可以拿自己公司员工做各种研究。最近谷歌公司做了一个内部研究,就想找出来,招聘员工的时候到底哪些指标是真正有效的?研究者考察了300项指标!然而,结果却是其中没有一个是特别好用的。而且他们发现了以下几个事实,对一般公司都有用,跟大家分享一下:

第一,一个人的 SAT 成绩,也就是美国的高考成绩,和这个人的工作能力毫无关系;

第二,毕业院校和工作能力也没关系;

第三,是否曾经在编程比赛中获奖,和工作能力也没关系;

第四,在大学的学习成绩,和工作表现有关系,但这一点只在毕业三年内有效。也就是说,如果一个人已经毕业超过三年了,再看他在大学里的学习成绩就没有意义了。

当然我得说明一点,这些结论是针对已经在谷歌工作的人调查得出的统计结果。一个人能进谷歌,他必然满足一个基本的学历和编程技能门槛,如果你考察加油站工作人员和程序员,你肯定会发现上面说的那些统统有关系。

不管怎么用,这项研究说明在一定门槛之上,再看学业成绩就没什么意思了。所以现在谷歌已经决定放弃了用单一指标评价人的做法,转而采用一个非常复杂的招人策略,不同部门对人关注的重点都不一样,具体问题具体分析,不再整平均主义、标准人那一套了。

当然了,咱们今天主要说的是企业招人的时候考察人才的标准,不能用平均主义,其他领域也一样。比如教育领域,咱们前面提到泰勒的中学老师的思想,计算平均水平的做作业数据,然后套到每个孩子身上,这当然是一种平均化的思维。其实呢,你再退一步想,我们现在的学校,会有专门的人负责制定教学大纲吧,然后让学生按照年龄排列好,每一学年,每个学期应该学习什么内容,完全标准化,这其实都是在追求人养成一种平均能力,本质上都是错误的,用成绩没法考察孩子的能力。

好在,用平均的单一指标评价人才的时代即将过去,也许将来每个人都能像谷歌一样,用特别立体全面的指标去考察一个人的能力和岗位的匹配程度,而不是几个平均出来的数字。这个趋势才刚刚开始,但是已经开始了。

好了,到这里这本书讲的三件事儿就全部讲完了。总结一下,这本《平均的终结》告诉我们,从人的生理看,根本不存在标准身材、标准长相之类的概念,人与人之间的差距比我们想象中大得多,根本没有人真的符合所谓的“标准”。

而从人的心理看,也没有什么标准的心理。把人的心理总结成内向、外向、善良、邪恶之类的特点,也是在追求平均,心理反应是和具体情景相关的,追求平均结果没有意义。最后,从人的能力看,过去筛选和管理优秀人才的方法,都是在按某项能力的平均值找,但其实人的能力也是多维度的,拿一两个平均指标评价人的能力也是不准确的。

撰稿:孟佳脑图:摩西转述:孙跃跃