《小孩共和国》 王朝解读

《小孩共和国》| 王朝解读

你好,欢迎每天听本书。

我们小时候应该都背过《三字经》,开头就是“人之初,性本善,性相近,习相远。”这十二个字,代表了中国古代儒家的观点,意思是人性本善,是后天环境逐渐让人类偏离本性。而现代西方人似乎就不太同意这个看法,比如得到之前解读过一本著名小说《蝇王》,说的就是一帮小孩在与世隔绝的荒岛求生,没有约束的孩子们逐渐开始互相残杀,失去理智。《蝇王》的作者就是想用这个故事说明,人性本恶,如果不加扼制,就连孩子也会走向暴力和疯狂。《蝇王》毕竟是小说,那有没有人实验过,让小孩们自己管理自己,他们表现出来的人性到底是本善,还是本恶呢?

你别说,还真有。这就是今天要解读的这本《小孩共和国》。本书讲的小孩共和国,真的就是放手让未成年的小孩们自己劳动、自己管理,做自己的主人,甚至成立小孩法院、小孩警察局,发行自己的货币。你可能会问,如此大胆,甚至有些疯狂的事情,是怎么发生的?

这个问题可以从本书中文版特意加的副标题里获得答案,“二战遗孤的社会实验”。没错,这些共和国的主角,就是因二战而出现的大量孤儿和被遗弃儿童。据当时的统计,可能有高达一千三百多万儿童失去父母而流离失所。为了救助孩子,欧洲的人道主义者创办了很多专门安置孩子的营地和儿童村,其中有不少就走向了“小孩共和国”的形式。虽然现在听起来有一些匪夷所思,但在当时的历史背景下,这种实验混杂着无奈,也包含了希望。

怎么说是希望呢?就是因为第二次世界大战带来了巨大灾难,人们希望未来不再重蹈覆辙,所以才寄望于纯真的儿童能摆脱成人世界的黑暗,通过在儿童身上建立一个新的世界,表现出人性被掩藏的光明一面,证明人类还能再抢救一下。这种思想一度非常流行,二战后欧洲各地都出现过五花八门的“小孩共和国”,当时联合国教科文组织也曾经为他们点赞。

但是,相信你和我一样,在听说这本书之前,从来没有听说过什么小孩共和国,也没有听说过联合国旗下还有个什么“国际儿童团体联合会”。没错,由于种种原因,这个组织很快就放弃了最初的目标,小孩共和国也就慢慢被人淡忘。就连本书作者之一,专门研究教育的法国历史学家马蒂亚斯·加尔代,也是在阅读二战时期的老期刊杂志时,读到了对小孩共和国的批评,才知道当年还有这么一件事。于是他和两位同事萨米埃尔·布雄和马蒂娜·吕沙开始挖掘出当年的相关档案材料,才发现国际教育史上还曾经有过这么声势浩大又草草落幕的一系列大胆实验,最终为我们呈现了这本宝贵的历史记录。

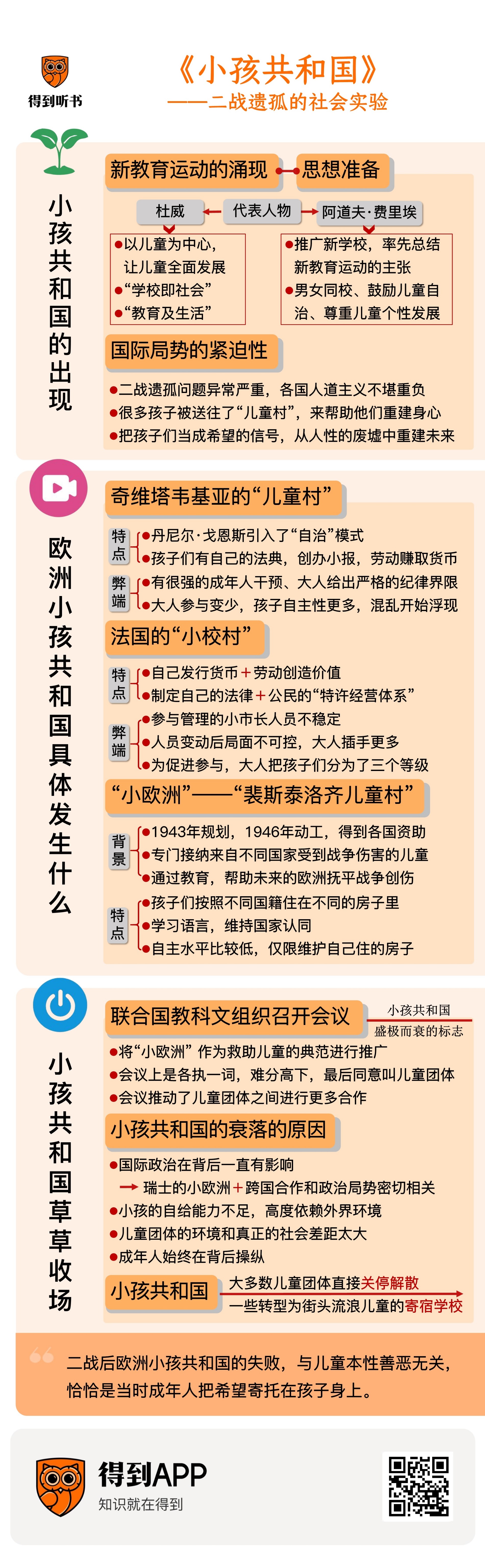

那么,接下来,我们先更具体地了解一下,为什么会有小孩共和国,这背后既有战争时局的迫切,也有新教育理念的涌现和创新。然后,我们来看看小孩共和国里具体都发生了什么,最后,我们再回顾特洛根会议讨论的内容,以及大会之后为什么反而让这些小孩共和国逐渐衰亡了。

首先我们还是要说清楚,这场社会实验并非是疯狂科学家们的刻意设计,而是在二战后巨大的人道主义灾难威胁之下,人道主义救助者和创新教育家们摸索出来的一种形式。

我们先来讲讲“小孩共和国”的思想准备,书里只是蜻蜓点水,这里我再为你扩充一些。当时出现的新的教育思想,其中最重要的一支,就是新教育运动,也叫新学校运动。

何谓“新教育运动”?这个名字你可能不熟悉,但你肯定听过“大胆假设,小心求证”,提出这句话的哲学家叫约翰·杜威,你可能也听过。胡适曾说过“自从中国与西洋文化接触以来,没有一个外国学者在中国思想界的影响有杜威这样大。”其实,杜威不仅仅是在中国出名,他既是实用主义哲学代表人物,还是进步主义教育的旗手。我们现在的小学6年、初中3年、高中3年、大学4年,这个学制就源自杜威的介绍。当时民国政府的教育改革,也是遵循杜威“发展儿童中心教育”的原则。他所倡导的进步主义教育,其实就是新教育运动的美国版本。

所谓新教育运动,就是从19世纪末开始的一个社会思潮,他们发现传统的书本教育无法适应瞬息万变的工业社会,要求在教育方面进行新的变革。这里所说的“新”就是强调和以前强调知识的教育不同,要求儿童全面发展,学校教育要和社会生活紧密联系在一起,做到“学校即社会”“教育即生活”。用杜威的话来说,就是“为社会生活做准备的唯一方法是参与社会生活”。除此之外,教育者还不应该抱着培养某种技能为目的,而是要以儿童为中心,鼓励个性发展和自由生长,激发儿童自己的兴趣,边做边学,在做中学,让儿童自然地生长。新教育运动还要求教育者们应该观察并理解孩子,接纳每一个孩子,并根据不同孩子的不同步调来推动他们的学习,就像孔子说的“有教无类,因材施教”。

在新教育运动中,法国的阿道夫·费里埃也是代表人物。费里埃推动成立新教育联合会、卢梭研究所等机构,在欧洲推广新学校,同时还率先总结出了新教育运动的核心主张,比如男女同校、鼓励儿童自治、尊重儿童个性发展等等。这里说的鼓励自治,就是让孩子自己劳动,当小市长、小警察之类的,让孩子进行自主管理。

在他们创办的学校中,教育者会特别强调收入更多来自社会边缘的孩子,他们往往被认为不好管教。有一些人率先摆脱学校的形式,建立“儿童村”。比如1895年美国的“乔治少年共和国”,以“不劳不获”为校训,接纳那些在街上流浪的“熊孩子”,给他们“少年公民”的身份,让他们参与劳动并给予相应的物质奖励,并且还让他们投票制定属于自己的法律,就是“小孩共和国”的雏形。后来,包括费里埃和他创办的卢梭研究所,还有杜威学生、美国教育家华虚朋等等,这些新教育运动的先驱都非常积极地参与到了“小孩共和国”的运动中。

当然,也不能忽略当时国际局势的紧迫性。成年人搞出来政治纠纷,苦难却少不了孩子的份。随着上世纪三十年代纳粹德国开始大规模驱逐犹太人等民族,同时欧洲战事规模不断升级,欧洲的战争孤儿问题越来越严重。他们中有的失去了父母,有的营养不良或因战争致残,而且居无定所,无学可上,更别提还有被法西斯教育扭曲了的孩子。由于各国人道组织不堪重负,很多孩子被送往了“儿童村”,人们才突然发现还有这么一种教育模式。

当时有一个专门救助儿童的组织叫国际救助儿童会,他们在法国南部救助了许多儿童,但1940年德国入侵法国后,他们被迫转移到由法国的朱利安夫妇管理的一个小孩共和国。那里不仅是收容所,还是一个由新教育运动支持者管理的教育实验场,卢梭研究所也提供了帮助。当时救助会甚至认为比起被战争摧残的家长们的照顾,朱利安的儿童村有利于孩子的身心健康。

总而言之,一方面是新教育运动所做的思想准备,另一方面则是战争局势带来的必要性,让小孩共和国慢慢有了热度。人们开始把孩子们当成希望的信号,希望能够从下一代开始,从人性的废墟中重建未来。到战争临近结束的时候,已经有越来越多的儿童机构开始在新教育和“恢复”的旗帜下,用新的教育方式帮助他们重建身心。

好,理解了这些背景,我们就来具体听听,这些小孩共和国里面发生了什么样的故事。

不过,这里要强调一下,书里所讨论的小孩共和国,从时间上覆盖了1939年到1955年,地理上跨越大半个欧洲,每个时期、每个地点的每一个小孩共和国都有不同,我为你挑选了几个典型案例。

首先,我们来看看意大利的奇维塔韦基亚的“儿童村”,这个村还有个名字叫“少年共和国”。这个地方是由两位天主教神父,阿宾和里沃尔塔创建的。而让这个村子变成“共和国”的,是来自比利时的丹尼尔·戈恩斯,他结合了美国的“乔治少年共和国”和欧洲的新教育运动,在奇维塔韦基亚引入了“自治”模式,把孩子们叫做“公民”,让他们尝试当自己的管理者。

在戈恩斯的主持之下,儿童村的孩子们有自己的法典,由他们自行选出自己的居民代表和“法官”。他们还创办了一份小报,记录儿童村的生活。通过劳动,孩子们会挣到若干个“功劳点”,也就是他们的货币。孩子们在这里完全自由,就算有时有人逃跑,一般也会在几天后自己回来。要知道,儿童村接收的是来自附近最臭名昭著的街区里最糟糕的孩子,想强行留住他们,那可不容易。

不过,这个村子里还是有很强的成年人干预,特别是很有教育理想的戈恩斯。起初孩子不理解为什么要开会,也不服管教,戈恩斯就立了七十多条的“村规”。我列举其中几条,你感受一下,“谁要是说脏话,我们就把他的嘴巴封住。……谁要是朝别人扔石头,就罚他将石头含在嘴里。”有一条特别刻薄,说要在爱哭鬼的脖子上绑一小瓶水,“因为爱哭的人必须喝很多水,才能喂饱他的眼泪!”最有力的还是这一条,“任何滥用自由权利、违反了村庄规定的人,都要根据其过错的严重性被关禁闭。不遵守规定的孩子是无可救药的,所以在他守规矩之前不被允许吃饭。”这些话可不是孩子自己想出来的。有孩子这么说他,“一位比利时神父主持集会,他带着独裁者的神态,孩子们尊重他,但他自己却朝令夕改。他同时担任市长、法官、陪审员、警察局局长”。

可以看到,虽然欧洲这些儿童村号称自主管理,但大人给出了严格的纪律界限。这些教师认为,自己应该像加到面团里的酵母,他们的任务是让面团发酵,等面团可以成为让别的面团发酵的面引子,最开始的酵母就可以退居幕后了。一方面教师们要让孩子们必须明白一切都取决于他,同时也要让孩子们相信可以独立完成任何事情。也难怪当时的欧洲媒体这么评价,“教育者其实做了一切,但他们必须要显得像什么都没做似的。”

后来,戈恩斯为了推广理想教育,离开了儿童村,管理交给了里沃尔塔,这让孩子们的自治水平上了一个台阶,当然幺蛾子也变多了。我给你念念后来的公民大会记录里,他们都讨论过什么事情:4月5日,有人反映有孩子在地上吃草,于是大家辩论决定取消吃杂草的人的公民权利。4月8日,功劳点流通不足,于是大家决定拥有超过50功劳点的人要罚款10%。4月24日,因为有人用弹弓打破了屋顶瓦片,还伤到了鸡,于是没收了所有弹弓。他们还发行了自由券、出门券等等,还能换工作券和上课券,结果孩子们私下换券,造成了主管交换的银行混乱,宣布不接受索赔。这还只是一个月的记录!可以看见,小朋友们自己辩论出来的村规,和前面大人想象中设定出来的村规,有多么的不一样。自主性确实更多了,但混乱也开始逐渐浮现。

那是不是一开始让孩子们自主管理多一些,会更好一些?我们来看一个法国的案例,叫做“小校村”,距离巴黎只有几十公里。小校村的创始人叫普雷奥,是一个精神病学家,他立志要帮助“精神不健全或有心理危机的儿童融入社会”,在1945年创办了“小校村”。

1947年,法国的新教育运动代表人物费里埃的儿子来到了小校村访问,对小校村赞不绝口,形容普雷奥是“法兰西精神的象征和化身”。小费里埃特别夸奖小校村自己发行货币,通过直接利益将孩子与工作联系起来,让孩子们理解劳动才能创造价值。小费里埃的团队把儿童村介绍给小校村,并且提供了更加专业的辅导和培训,于是从1948年开始,小校村开始制订自己的法律,向一个自主水平更高的模式过渡。

这部校村法律规定,孩子们自己选举出来的一位“市长”和几名“幕僚”来管理。此外,他们还设立了一个“法庭”用来解决争端。不仅如此,小校村建立了一个完整的“特许经营”体系,这个特许经营体系让孩子们组织拍卖会买卖商品,并允许交易特许权,比如他们开了一家薯片店,还有甜点、射击、自行车相关的交易。而享受这种特许权的前提,就是要成为公民。想要当公民,首先要在小校村生活至少3个月,并且能够说出自己做过的3件对“小校村”有益的事情。此外,还得要“讲究卫生,举止得体,精神状态积极,行为具有建设性,有良好的心态和自驱力。”

在老师的监督下,孩子们选出了临时小市长丹尼尔。第二天,丹尼尔和他的副手们就扛起了重任,负责代替老师管理午餐秩序。结果,有几个孩子抱怨,市长霸占了最好的食物。他们可能是因为妒忌,也可能是真的第一天就出现了腐败。不过,当天晚上的集会中,丹尼尔并没有借机为自己辩护,而是选择让大家团结一致,推进对新管理制度的讨论。后来,丹尼尔果然成功当选为正式市长,而且他凭借自己的人格魅力,让所有的成员都热情而激烈地参与到管理中。而在特许权拍卖之后,村庄生活也变得更加丰富,有些人在“警察局”和“法院”等机构工作,也有人在油炸食物摊、商店和其他附近的工厂工作,他们还可以养兔子和鸡,做“书记官”,开美发沙龙,做搬运工或邮差、组织观光旅游,甚至拾荒做破烂买卖。

但是危机很快就来了,丹尼尔刚当了一个月市长,就想去参军,还抱怨在小校村赚的钱不够,于是就辞职了。继任的埃里克并不如丹尼尔那么口齿伶俐,招人喜欢,但他之前在市政委员会里任职,还当过小警察,算有点管理经验。可惜,埃里克没有什么领袖气质。有一次下雪天开村民大会,大多数孩子都在玩雪,埃里克自己为了准备拳击比赛还请了整天假,结果会议上大家都死气沉沉的。

由于埃里克令人失望,老师们不得不插手更多,甚至直接罢免了他,重新选举。老师们还成立了以普雷奥为首的“长者委员会”,时刻关注着孩子们的日常生活,并对孩子们自己的决定加以控制。比如不让特定的孩子获得特许权。这些孩子被称为“低能者”,被认为没有能力承担相应责任,需要老师的特别照顾,只能在老师认为他们力所能及的范围内进行选择,或者以后再获得其他“特许权”。不仅如此,他们把孩子们分成了三个等级:“新来者”“公民”和“小校村共和国冷漠者”,这些冷漠者没有许可、没有报酬,也不会得到特殊膳食。

也就是说,为了促进孩子们的积极参与,小校村反而搞出了等级,有些本末倒置。

好,来看最后一个特殊案例,叫“裴斯泰洛齐儿童村”,位于瑞士的特罗根村,也被人称作“小欧洲”,他们代表的是欧洲人在小孩身上所寄托的“重建未来”的希望。这个裴斯泰洛齐是18世纪的一名瑞士教育家,被誉为西方平民教育、现代教育之父,他认为教育应该关注学生的全面发展,包括智力、情感和道德等方面,而不仅仅是传授知识,可以说是新教育运动的思想先驱。

为什么这里会叫小欧洲呢?这是因为瑞士作为一个永久中立国,在二战时接受了各国难民。在1943年,以瑞士理想主义者科尔蒂为首的一帮老师、医生、慈善家,开始计划创建一个村庄,专门接纳来自不同国家受到战争伤害的儿童,而且要采用瑞士联邦制模式,通过教育培养国际理解,帮助未来的欧洲抚平战争创伤。这个汇集各国难民的儿童村,就被人称作“小欧洲”。

小欧洲从规划时期就得到了很多关注,到1946年正式开始动工后,更是接受了大量的资助。各国的企业家、政府、慈善组织都为小欧洲捐赠了房子,到1947年12月,共有11所房屋落成,其中6所已经住满了来自法国、匈牙利、波兰、德国、奥地利五个国家的儿童。而且,来自世界各地捐赠的物资和资金源源不断:巴勒斯坦送来了水果,波兰送来了煤炭,澳大利亚送来了蜂蜜,荷兰还捐赠了一台电影放映机。

孩子们按照不同国籍,分别住在不同的房子里,按照自己的语言给房子命名,法国的房子叫“蝉”,意大利的叫“匹诺曹”,德国的叫“玩具交响曲”等等。按照科尔蒂的规划,小欧洲通用当地官方语言,也就是德语,但每栋房子里的孩子要学习语言,维持国家认同,然后再在集体活动时和其他国家的孩子们接触,以便培养孩子们对他国文化的同理心和理解。不过,这里的自主水平比较低,仅限于孩子们自己维护自己住的房子,同时自己投票决定房子里面的事务,比如是不是要让这个孩子继续负责摆放饭桌。当时联合国教科文组织特别欣赏这里,夸奖“这里是不同国家的儿童团体共同的母校”,组织方也决定要把这个模式推广到世界各国,帮助下一代人实现世界和平的梦想。

可以看出,作为一种被寄予厚望的教育模式,二战后各国的“儿童村”像雨后春笋般涌现出来,实际上他们也帮助大量的孩子找到了属于自己的新家园。于是,联合国教科文组织决定开一次大会讨论类似模式的未来,谁也想不到的是,这次大会,竟然就是小孩共和国盛极而衰的标志。

1948年,联合国教科文组织为了将小欧洲作为救助儿童的典范进行推广,选定在特罗根村召开了第一次国际儿童团体联合会大会,邀请了很多教育专家,比如华虚朋,还有欧洲各地的小孩共和国负责人,包括前面说的朱利安夫妇、里沃尔塔、普雷奥。虽然参会者的资格没有绝对定义,但有一条底线,那就是参会单位不能是慈善院、孤儿院、寄养家庭、“惩教所”、学校,必须是一种新的以儿童为主的团体,也就是“儿童团体”。书里有很大篇幅介绍大会上的讨论,在这里我们就不展开了,只是听听会议的争议和后续,更清晰地看到小孩共和国衰落的原因。

在会上,与会者来自世界各地,你可能会猜,这些充满理想主义的教育家会很快达成一堆空泛的共识,描述天下大同的美好未来,其实并非如此。会议上那是各种主张都有,有的人强调新教育,开口是责任、理解、自主等等,而还有的则支持传统教育,大谈家庭,以爱为本的教育,要有意识地培养对国家、对社会有用的孩子。有些人一定要坚持叫共和国,而另外一些人坚持要强调宗教色彩。甚至还有人提到,儿童村模式不能替代家庭,没有父母,孩子就不懂什么叫稳定,马上有人提出,儿童团体内部的氛围完全能比肩甚至超过寄养家庭,团体负责人也可以被视为大家庭的家长。总之,会议上是各执一词,难分高下。

最后呢,大会只能同意教科文组织一开始定的底线,继续叫儿童团体,同时下了一个标准定义,说:“在现代教育和指导方法的框架内,以儿童、青少年积极参与团体生活为基础、通过各种方式将家庭生活与集体生活相结合的长期教育或再教育组织。”最重要的这个定语,“现代教育和指导方法”,没有具体定义。但会议能确定的是,孩子是未来的希望,要救救孩子。

这次会议不算失败,事实上很多参会者受到了很大鼓舞,推动了儿童团体之间进行更多合作。会议成立的儿童团体联合会也和教科文组织一起组织了好几次国际儿童夏令营。但是导致后来衰落的理由,已经暴露出来。

首先,国际政治在背后其实一直有影响。举个例子,为什么小欧洲的名气这么大?作者认为,有一大原因是瑞士政府的支持。但是瑞士政府可不是为了什么孩子、欧洲的未来,而是要解决一次公关危机。原来,当时有很多人抨击瑞士的中立国政策,指责瑞士对欧洲发生的灾难坐视不管,还有调查报告显示,瑞士政府是顾及和纳粹的商贸关系,才保持中立。为了给瑞士“洗白”,瑞士政府大力支持小欧洲的项目,并且主动积极宣传,打造成一张瑞士名片,给大家看看瑞士没那么自私,也是欧洲的一分子。本书作者评论说,在某种程度上,小欧洲不仅在行政上成为大会的举办者,而且最重要的是,它成为瑞士的联邦主义,甚至超国家主义的象征。就连小欧洲的年度报告自己也说:1948年,一个统一的、和平的新欧洲在这里成立了。

反过来,如果这种跨国合作过时了怎么办?比如美国教育家华虚朋,他在意大利和法国都参加过几个儿童村项目,奇怪的是,他代表的是美国军方。当时美国准备帮助欧洲重建,负责的军方就找了教育专家来帮忙,华虚朋才能趁机帮很多儿童村拿到了物资和援助。而当美苏冷战开始后,支持跨国合作的儿童团体就不合时宜了。很快,冷战双方都担心自己阵营的孩子会在对方手里变成人质,或者是被对方污染。缺少了国家支持,只办了几年的国际儿童夏令营就结束了。即便是办好的几届夏令营,来自铁幕两侧的孩子们也互相分离,很多集体活动都无法正常开展。

其次,也就是刚才隐约显露的自给能力不足。小孩毕竟不是成年人,生产能力和技术都比较有限,只是在团体内模拟经济,还算可以应付,但如果要长期保证物资充足,还是需要外界支援输入。这也就决定了儿童团体的存续,高度依赖外界环境。

此外,儿童团体的环境和真正的社会差距太大。说是结合社会生活的学习,但要求孩子们学习法官、市长、银行家之类的责任,和后来可能要承担的社会角色,比如工人、工匠等等,显然是脱节的,让很多毕业的孩子难以融入社会。

最重要,也是最核心的一点批评,就是成年人始终在背后操纵。普雷奥曾在会上毫无保留地讲述自己遇到的困难:以人工干预的方式让孩子扮演成人,看起来是孩子们在自主管理,但其实是成人管理者在干预,因此削弱了孩子自主管理的原则。但是反过来,很多孩子们的自主决策,在缺乏成年人指导的情况下,会变得如同儿戏,难以帮助孩子进一步成长,沦为一种代价高昂的角色扮演。后来有人质疑,“在这种表面上的自由背后,是一种形式主义,在场的大人们通过‘劝告’‘建议’的方式介入,孩子们总是带着紧张的心情对成年人投去期待的目光。”这样能让孩子学会自主管理吗?

后来,随着时间慢慢推移,战争一代的孩子们慢慢已经长大成人,他们几乎所有人都到了可以离开这些收容机构的年龄。特别是在1954年《蝇王》出版后,立刻成为畅销书。欧洲社会普遍有一种共识,儿童不能遏制人性中潜藏的恶,越来越关注儿童犯罪,而不是救助儿童,小孩共和国的社会支持大大减少。

再加上冷战的政治气氛,欧洲各国自己的儿童团体联合会也闹起了内讧。缺少合作和相互支援,再加上欧洲政府不愿意再资助,很多儿童村变得难以为继。大多数儿童团体直接关停解散,而为数不多存活下来的一些儿童团体也逐渐转型为街头流浪儿童的寄宿学校,没那么强的实验色彩。终于到1955年,国际儿童团体联合会的第五次会议之后,因为大多数儿童团体都已经解散或改变目标,组织放弃了推广小孩共和国,而是转向了保障儿童福利。

这个无疾而终的实验能给我们什么启示呢?最重要的一点,就是给我们成年人的。二战后欧洲小孩共和国的失败,与儿童本性善恶无关,恰恰是当时成年人把希望寄托在孩子身上。大人太渴望孩子们能够带来一个新世界,强加超出孩子们认知水平的责任,想让他们创造出一个能够反哺成人的乌托邦社会,反而忘记了那些战争与和平,本来是大人的责任。二战后有教育家反思说“只要给孩子们提供见面的机会,他们就会知道,让各国分裂、进入对立阵营的,其实是我们这些大人。”

不要让孩子代替大人去实现自己的诉求,对普通父母来说这个教训也一样适用。寄托于孩子们能够在一套理想化的制度中自己创造一个乌托邦,被证明是不现实的。反过来,现在很多家长抱着“恨铁不成钢”的心态,干预太多,也少不了矛盾。如果你担心自己管得太多了,可以借鉴一下本书讲的儿童共和国,因为在家里这样的小社会,我们对孩子更了解,过程更受控,可以试着在家里开开会,给孩子算算功劳点,说不定孩子的表现会超出你的想象。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.“新教育运动”和强调知识的教育不同,要求儿童全面发展,学校教育要和社会生活紧密联系在一起,做到“学校即社会”“教育即生活”

2.大人太渴望孩子们能够带来一个新世界,强加超出孩子们认知水平的责任,想让他们创造出一个能够反哺成人的乌托邦社会,反而忘记了那些战争与和平,本来是大人的责任。