《吃货的生物学修养》 猛犸解读

《吃货的生物学修养》| 猛犸解读

关于作者

本书的作者王立铭是一位杰出的青年科学家,曾在2014年入选“国家青年千人计划”,2015年获得年度“求是杰出青年学者奖”。现在他是浙江大学的教授、研究员和博士生导师。

同时,他还是一位颇受欢迎的科普作家。他在得到App开设了《生命科学五十讲》等课程,还撰写了一系列的科普书。除了这本《吃货的生物学修养》之外,他还出版了《上帝的手术刀》和《生命是什么》两本著作,也深受好评。

关于本书

《吃货的生物学修养》是一本科普和科学史书,讲的是脂肪和糖这两种对人类至关重要的营养物质的代谢过程,以及它们给人类带来的麻烦。

肥胖症、高血脂、糖尿病,这些越来越流行的“富贵病”,就是脂肪和糖惹的祸。在这本书里,作者仔细讲解了这些疾病的研究历程、发病原因以及目前我们所知的治疗方法,从人们对脂肪和糖代谢过程的研究,讲到科研历程的艰辛,再讲到制药的艰难。通过这本书,我们可以了解脂肪和糖代谢疾病的原因和改善方法,也能知道人类在了解自身这项庞大工程上所付出的努力。

核心内容

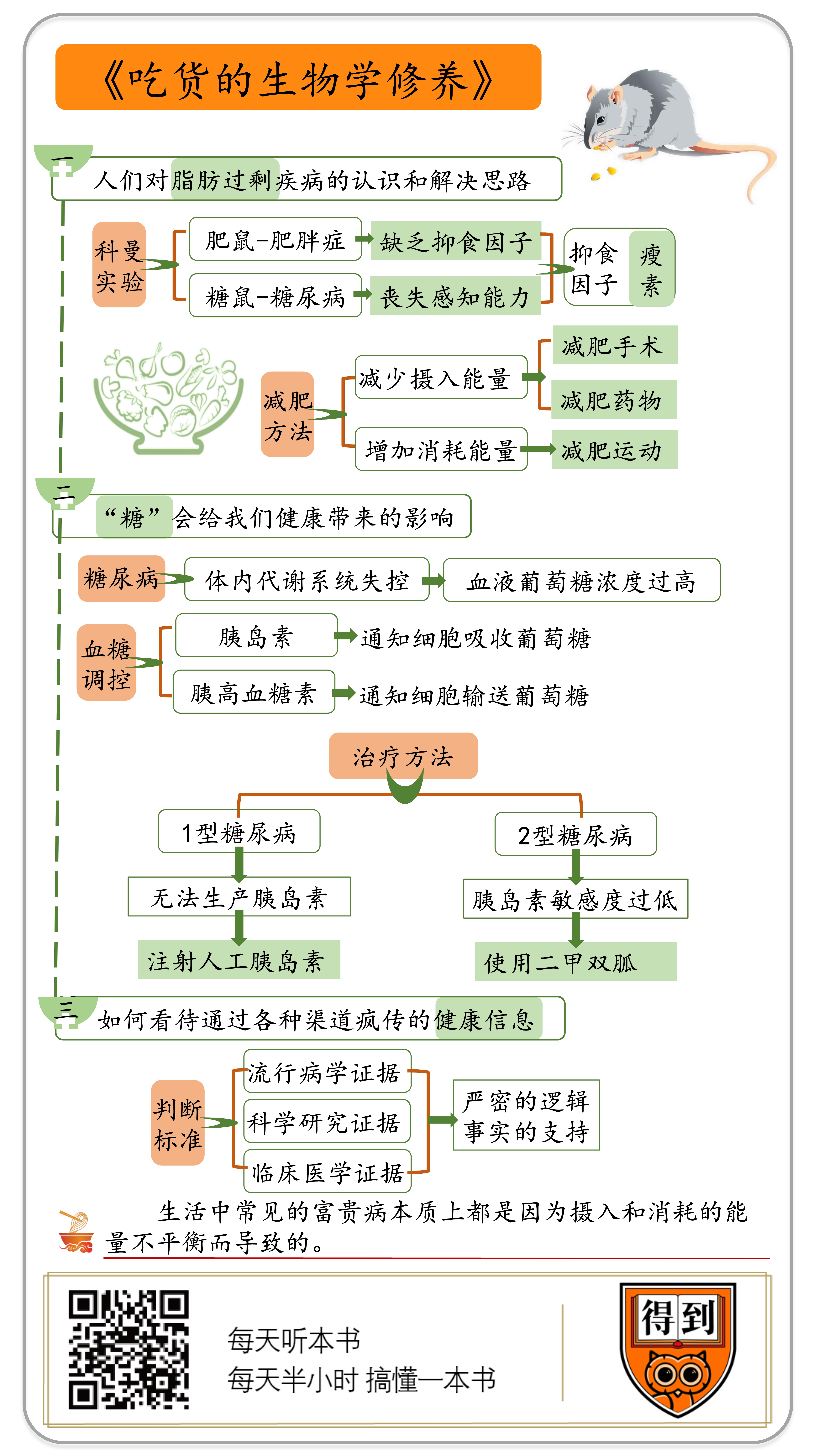

这本书的两个关键词是“脂肪”和“葡萄糖”。从这两个关键词出发,分别介绍了人们对脂肪过剩疾病的认识历程与解决思路,与两类糖尿病的原因和治疗。这本书围绕着脂肪和糖这两个关键词,详尽地介绍了对这两种营养物质代谢过程的研究故事、重要的人物和事件,并给出了对相关疾病的科学的治疗方法。书中还提出了判断健康信息的三条黄金标准,可以帮我们在纷乱的信息洪流中甄别真正有价值的医疗健康信息。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《吃货的生物学修养》,这是一本帮助你理解自己的身体、能让你生活得更健康的书。

从整个人类进化的尺度上看,我们每个人,都可以称得上是“吃货”。这是生物演化赋予我们的能力。对人类来说,在历史上的大部分时候,食物都是很匮乏的,能多吃点的时候就要多吃点,这样才更有可能生存下来。

但是在今天,对于大多数人来说,一点都不用担心“吃不饱”的问题。如果还是按照本能来吃吃吃,可能就不是那么合适了。现代生活中常见的富贵病,例如肥胖症、高血脂、糖尿病,本质上都是因为我们摄入和消耗的能量不平衡而导致的。吃出来的病,的确让人头疼。

那么,有没有可信、可靠、科学的办法,能够解决这些因为营养物质过剩而带来的健康问题呢?有的。全世界的科学家们已经做了大量的研究,也找到了一些解决的办法。我们今天解读的这本书,就会用你肯定能听得懂、记得住的方式,把这些研究讲给你听。

这本书的作者是浙江大学的王立铭教授。你可能听过他的名字,他也在得到App上开设了《生命科学五十讲》,以及关于“癌症”“糖尿病”“抑郁症”等多门课程。王立铭教授是一位杰出的八零后青年科学家,曾在2014年入选国家“青年千人计划”,并在2015年和2019年两次获得了“菠萝科学奖”。

在这本《吃货的生物学修养》中,王立铭教授以脂肪和糖代谢研究中的重大发现为脉络,给我们讲了一堂精彩的科学历史课。今天的解读,我也会以“脂肪”和“糖”这两种重要的营养物质为关键词,从三个部分为你讲述。

第一部分,我们重点说“脂肪”。“脂肪过剩疾病”,也就是我们平时常说的肥胖症和高血脂,该怎样认识和解决它们?第二部分,重点说的是“糖”对我们人体的影响,我们该怎样看待“糖尿病”这个越来越普遍的疾病?第三部分,主要说说我们应该如何从科学的角度,来看待网上流传的各种健康信息。

好,让我们先来看看第一个重点:人们对脂肪过剩疾病的认识和解决思路。

大家都很熟悉脂肪。这种白色的油乎乎的东西,没有多少人会喜欢。脂肪看起来不起眼,似乎除了让人长啤酒肚以外,也没什么用处。但是,我们人类还真的是离不开它。科学家们发现,这些脂肪组织,非常活跃地影响着我们身体功能的方方面面,从我们的胃口,到我们的免疫功能,甚至是我们的情绪,都会受到脂肪组织的影响。脂肪组织是必不可少的。

不过在以前,人们对脂肪的理解还不那么深。人们认为脂肪只是用来存储能量的东西,也往往会把肥胖归结于没有自控能力,还总和懒惰甚至是愚蠢联系在一起,让胖子们蒙受了许多年不白之冤。而实际上,肥胖虽然和吃得多有关,但它未必是因为缺乏自控能力导致的。

谈到这个话题,要从两只重要的小老鼠开始说起。我们都知道,在现在的生物学实验中,经常会使用小老鼠做实验动物。研究过程中,科学家们偶然发现了两种因为基因缺陷,变得特别肥胖的小老鼠,它们也会像体重过重的人一样,产生各种健康问题。不过,这两种小老鼠虽然都很肥胖,发胖的原因却完全不一样。让我们先把这两种老鼠分别叫做肥鼠和糖鼠,它们所对应的疾病,分别对应着肥胖症和糖尿病。

在上世纪六十年代,有一位名叫道格拉斯·科曼的生物化学家,用健康老鼠和这两种胖老鼠,做了一系列实验。科曼猜测,这些老鼠之所以这么胖,是不是因为它们缺乏了某些能抑制发胖的东西呢?于是,他找来一只糖鼠,把这只糖鼠和正常小老鼠缝合在了一起,让两只老鼠的血液循环系统相互连通。这样一来,正常老鼠体内那种抑制发胖的因子,就会顺着血液系统流入糖鼠的体内,让糖鼠减肥。

但是结果很奇怪,糖鼠依然很胖,但是正常老鼠却食欲不振,最后竟然饿死了。但还有一种神奇的现象,那就是如果把肥鼠和正常老鼠连在一起,结果却是肥鼠慢慢减了肥,正常老鼠也没有死去。

两种胖老鼠发胖的原因不同,把它们分别和正常老鼠连接到一起,得到的结果也不一样。和糖鼠连接在一起的正常老鼠饿死了,而和正常老鼠连在一起的肥鼠却减了肥。这是怎么回事呢?

从这些现象中,科学家经过缜密的假设实验和论证发现,肥鼠之所以胖,是因为体内缺乏了那种能够抑制食欲的东西。而糖鼠体内存在大量的抑制食欲因子,但是它们失去了感应这种因子的能力。虽然都是肥胖,但是原因截然不同。

所以,如果把肥鼠和糖鼠连在一起,会怎样呢?按照假设,应该会看到肥鼠瘦下来,因为它从糖鼠那里获得了大量抑制食欲的因子;而糖鼠将会继续发胖,因为它没有感应这种因子的能力。科曼做了实验,结果果然是这样。

这个发现,让我们对治疗肥胖有了思路。如果人们肥胖是因为缺乏抑制食欲的因子,那么找到这种因子,把它做成注射剂或者药片,那么胖人是不是就能瘦下来了?

科曼在上世纪七十年代提出了这个假说,但是一直到1994年,人们才真正找到了这种物质。它是一种蛋白质,被称为“瘦素”,顾名思义,研究者认为,这是可以让人变瘦的因子。

但是随后人们发现,高兴的还是太早了。瘦素并没能让人持续减肥。注射了瘦素的肥胖症病人,会在减肥一段时间后体重反弹。

努力了好几十年,结果发现这条路走不通。听起来像是个巨大的失败,但是在科学研究中,这种事其实挺常见的。科学研究从来就不是容易的事,需要大量的智慧、毅力和耐心,往往还需要一点点运气才行。

既然运气不好,瘦素这种方式行不通,那么要减肥,就只好换其他的思路了。我们知道,人之所以会发胖,是因为摄入的能量大于消耗的能量。那么回到根源上思考,如果减少吃进去的能量,或者增加消耗的能量,不就能减肥了吗?

实际上,我们现在所知道的所有靠谱的减肥产品,包括减肥手术、减肥药和减肥运动,都是从这两方面着手的。对于严重肥胖的患者,我们可以通过手术来减少患者的胃容量,让胃里装不下那么多食物;或者切掉一段小肠,让食物的能量只被吸收一部分,这样就可以减少摄入的能量。当然,手术这种办法只适用于严重肥胖的患者,普通人想减肥,大可不必如此。

再来看减肥药,虽然作用机理各不相同,但是根本上,还是在设法减少摄入的能量。比方说有一种叫做“奥利司他”的减肥药,就是阻断身体消化脂肪的过程,让脂肪原样排出,而其中的能量不被吸收。在实验中,这种药物能有效减少人体对于脂肪的吸收,大概能减少30%。

刚才说的是减少摄入能量的方法。减肥还有另一个维度,那就是增加能量消耗。怎么才能增加消耗的能量呢?没有什么其他的好办法,最靠谱的方法就只有运动了。通过运动能消耗热量,也能提升体内的新陈代谢效率,这都会帮助我们燃烧脂肪。所以,要想身材健康,最有效的方法还是还是那句老话:管住嘴、迈开腿。

关于肥胖的问题,应该引起我们每个人的重视。在今天,肥胖已经正式被视为一种疾病,它不只是外表好不好看的问题,而是攸关生命的问题。虽然对于大多数担心自己身材的人来说,可能还没有到肥胖的程度,但是养成健康的生活方式,管理好自己的身材与体重,还是非常重要的。

接下来让我们进入第二部分,重点说说“糖”会给我们的健康带来哪些影响。

人体中一种很重要的物质,就是葡萄糖。大部分情况下,葡萄糖是我们大脑的最主要能量来源,驱动着我们的生命活动。我们平时吃的大米、白面、土豆等含淀粉较高的食物,最后也会分解成葡萄糖,再被我们的身体吸收利用。

不过和脂肪一样,过量的葡萄糖也会带来问题。相信大家对糖尿病这个名词都不陌生。官方数据显示,我国成年人的糖尿病发病率已经达到一成以上,全国有上亿糖尿病患者。

糖尿病的直接表现,就是血液中葡萄糖的浓度太高,超出了正常的范围。这和肥胖症有点像,同样是因为我们体内代谢系统失控而导致的。

在正常情况下, 我们血液中的葡萄糖水平应该是比较稳定的,也会有规律地不断循环。比如说,当你在锻炼身体的时候,身体往往会需要更多能量,这时候管理糖代谢的系统就会释放更多的葡萄糖进入血液,再把这些葡萄糖传递到全身的细胞里去;而当你吃饭的时候,血液中血糖浓度往往会升高,这时候血糖的管理系统就会告诉身体细胞不要再放出葡萄糖,甚至还能把葡萄糖暂时存放起来,不让它们留在血液里。

这套系统之所以能够调控血糖,主要是靠两种蛋白质起作用。这两种蛋白质,其中一种是你肯定听过的胰岛素,另一种呢,叫做胰高血糖素。

胰岛素和胰高血糖素都来自胰腺,它们俩的作用刚好相反。胰岛素的作用是通知身体细胞去吸收血液中的葡萄糖,来把血糖降下来;而胰高血糖素的作用则是通知身体细胞,向血液中输送更多葡萄糖。

所以,要治疗糖尿病,也就是降低血液中血糖的浓度,胰岛素就很关键。

这些听起来挺简单的,但是搞清楚这些事实,花了许多研究者很长的时间和巨大的努力。人们早在1889年,就发现了胰腺和糖尿病之间的关系;而直到1922年,人们才从牛的胰腺当中提纯出了胰岛素。至于人工合成胰岛素,则是更后来的事情了。

不过,只有胰岛素,想要治疗糖尿病,还远远不够。

其实,糖尿病可以分为两类。其中一类是,病人的身体没有办法生产胰岛素,导致血液中的葡萄糖含量过高。这种类型的糖尿病,叫做1型糖尿病。1型糖尿病在糖尿病患者中占的比例并不高,大概不到百分之十;而维持的方法也很简单,只是定时注射人工合成的胰岛素就行了。

而更常见,也更加麻烦的是2型糖尿病,不是因为病人的身体无法生产胰岛素,而是因为身体没法对胰岛素做出反应。

这就很让人头疼了。在2型糖尿病患者的体内,胰岛素调节身体血糖的系统从中间断开了。不管血糖水平有多高,胰腺分泌出了多少胰岛素,可身体其他细胞就是不听指挥,无论如何也不肯吸收葡萄糖。

看来,2型糖尿病并不能简单地靠注射胰岛素来治疗。要想治疗这种糖尿病,需要设法提高患者的胰岛素敏感性才行。那该怎么办呢?幸运的是,研究者碰到了科学研究中的那一点点运气。

在二十世纪二十年代,美国一些牧民发现,自己家的牲口吃了一种叫做“山羊豆”的牧草以后,会出现肺水肿、低血压的症状,严重的时候甚至会死掉。这种牧草马上就成了需要严防死守的植物,而科学家在仔细分析了一番以后发现,这种牧草中含有一种叫做“山羊豆碱”的植物碱,居然对降血糖能产生奇效。

很快,研究者就尝试使用山羊豆碱来治疗糖尿病,并且在它的基础上,合成了效果更好的药物。这种药物叫做二甲双胍——这里的“胍”字左边是月亮的月,右边是西瓜的瓜。

直到今天,我们仍然不完全清楚这种药物是如何降低血糖的!这个小分子能够提高机体对胰岛素的敏感度,于是帮助肌肉细胞打开大门,吸纳更多的葡萄糖,它也能让肝生产更少的葡萄糖;它甚至可能通过什么未知的途径来降低血糖。关于这个问题的研究,仍旧是糖尿病研究的重要话题之一。

当人们意识到2型糖尿病并不能只用胰岛素来治疗,二甲双胍开始真正进入市场的时候,已经是1995年的事了。从发现它到使用它治疗糖尿病,人们花了七十年。

总的来说,在今天,糖尿病依然被看作一种可以控制和管理,但却无法治愈的慢性疾病。尽管有药物的帮助,但糖尿病患者的生活依然需要受到严格的控制;慢性糖尿病引发的各种并发症,至今仍然是我们难以攻克的堡垒。

好了,刚才我们讲了脂肪和糖,说这两种物质对生命都至关重要,但是如果生活习惯不好的话,它们也会带来巨大的麻烦。接下来让我们换一个视角,来聊聊另一个话题,就是如何看待现在通过各种渠道疯传的健康信息。

无论是平时上网,还是刷微信朋友圈,我们总是能看到些很惊人的信息。比方说:“多吃这几种食物,让你从此远离癌症!”又或者说,“震惊!某某食物竟是致癌的罪魁祸首”等等。这些说法确实能吸引眼球,但却未必靠谱。

你想啊,人类在漫长的演化、生存过程中,尝试过这个世界上的太多食物了。我们平时吃的东西,都已经被无数代人验证了成千上万年,实在是不大可能突然发现它是什么灵丹妙药。另一方面,要想判断某种食物能不能治病,只靠某个邻居家的远方亲戚,给你一个土方偏方,可是万万不行的。在判断健康信息这方面,我们应该建立一套基本的判断标准才是。

在这本书里,王立铭教授就给我们提供了一套判断健康信息的标准。这套标准有三条,分别是流行病学的证据、科学研究的证据和临床医学的证据。让我们来分别了解一下。

首先,是流行病学的证据。这指的是在大规模调查的前提下,是不是有哪种物质,和人体的健康程度,表现出了清晰的相关性。比方说在二十世纪六十年代,美国明尼苏达大学的生理学家就做了一项研究,采集了全球范围内一万五千个血液样本,分析其中的胆固醇水平,最后发现血液中胆固醇的含量与心脏病发病率明显相关。

注意,这只是相关而已。这可以说血液中过高的胆固醇,会导致心脏病发作吗?还不能。流行病学证据只能证明相关,不能证明因果关系。就像是我们发现T恤的销量高的时候,往往冰淇淋的销量也高,但是不能说T恤衫的销量之所以高,正是因为冰淇淋的缘故。

所以我们还得证明因果性,这就需要科学研究的证据和临床医学的证据了。

让我们先看看科学研究的证据,还是拿胆固醇来做例子。二十世纪初,俄罗斯的科学家就证明了胆固醇和动脉硬化之间的因果关系。研究者给兔子持续喂食大量的胆固醇,发现兔子很快就会产生严重的动脉硬化。而兔子这种动物,正常情况下一生都是不会发生动脉硬化的。而后,人们又进一步证明,导致动脉粥样硬化的血管斑块中,含有大量的胆固醇。也就是说,科学实验的结果将胆固醇和动脉粥样硬化的病变紧紧联系到了一起。在此后的几十年中,科学实验更是几乎完美地揭示了,胆固醇分子是如何堆积在血管壁上,是如何导致血管斑块和动脉硬化,是如何继续引发各种心脑血管疾病的。

好了,有了流行病学和科学实验的证据,大多数情况下,我们都可以放心地说,某种物质到底会不会对人类健康构成威胁了。但是,还有一个问题,那就是实验动物身上发生的事情,未必能直接推广到人身上。

我们还是说胆固醇。也许是因为兔子不吃肉,对胆固醇很敏感,所以胆固醇能兔子体内引发动脉硬化;而人是吃肉的,也许人对胆固醇就没那么敏感呢?这种可能性也是存在的。所以我们还需要第三方面的证据,就是来自临床医学的证据。

1994年一项报告中,人们发现血液中胆固醇水平的下降,确实会显著降低心脏病发作的概率。通过服用降脂药,患者血液中的胆固醇水平降低了35%,而患者死于心脏病的风险降低了42%。在之后的二十多年里,在全球范围内又开展了数十项研究,相似的临床实验一次又一次地证明了,降低胆固醇水平,确实能够大幅降低人们患心脏病的风险。

你看,有了来自以上这流行病学、科学研究和临床医学这三方面的证据,我们才能相信,血液中过量胆固醇会威胁人类的健康。

所以,一个简单的科学声明,背后需要相当严密的逻辑和事实的支持。当我们以后再看到各种耸人听闻的健康类信息的时候,可以问问自己,做出这样论断背后,有没有充分的信息支持。

好了,我们已经讲完了这本书的主要内容,现在我们来简单回顾一下。

首先,我们讲了肥胖的机理。研究者们从有基因缺陷的小胖老鼠开始,发现了人们为什么会变得肥胖,并且提出了解决过胖问题的办法。当然,对于大多数只是超重而不是严重肥胖的人来说,最好的办法还是管住嘴、迈开腿。

然后我们以葡萄糖的代谢为中心,讲了糖尿病的原因及治疗。糖尿病的成因和胰岛素有关,人们因为缺乏胰岛素或者对胰岛素不敏感,才会患上糖尿病。1型糖尿病的患者可以直接靠注射胰岛素来维持,但是2型糖尿病患者则不能只靠注射胰岛素,还需要配合其他的药物才行。

最后我们讲了如何判断关于健康的信息是否靠谱,提出了三条标准:如果某个论断有流行病学的证据、有科学研究的证据和临床医学的证据,我们才能相信它。

通过对这本书的解读,我想你也意识到了,科学探索往往不如想象中那么美好,它是艰苦而漫长的工作,结果还往往不如人意。科曼在上世纪七十年代就推测出人体内有抑制食欲的因子,但是直到他退休,也没能找到这种物质。而其他的科学家虽然花了二十多年最终找到了这种叫做瘦素的物质,但是却失望地发现,瘦素并不能有效治疗肥胖症。

2型糖尿病的治疗药物二甲双胍也是这样。人们在上世纪二十年代就偶然从一种有毒的牧草中发现了能降血糖的植物碱,并且在这种植物碱的基础上开发出了二甲双胍,但是直到九十年代,二甲双胍才成为治疗2型糖尿病的药物,这中间过了七十年。而又过了二十多年后的今天,我们依然不明白二甲双胍为什么能治疗糖尿病。

甚至连“胆固醇水平过高,会增加人们患心脏病的风险”,这样一个看起来很简单的论断,也是经过了数十项各种研究,横跨了整个二十世纪才最终定论。人类在理解世界、理解自身这条路上迈出的每一步,都是极其艰难的。一个人、一个科研团队数十年的努力,可能只是给科学这本大书上,增加一个完全不起眼的小小注释而已。

不过,也正是因为科研活动的艰难,我们才不应该对科学的结论掉以轻心。那些通过严谨的研究得出的结论,那些发表在信誉卓著的、经过同行评审的科学期刊上的论文,才是我们更应该相信的信息。与之相比,有些杂志、电视节目和微信公众号上耸人听闻的消息,还有那些本身只是为了博得关注而胡编乱造出的文章,根本不值得我们去关注,也不值得我们花费时间和精力去了解,当然更不值得我们去传播它们。

毕竟,了解哪些信息来源更可靠,而且有意识地去寻找这些信息来源,才是了解真实世界的第一步。这是我们在这个全新的信息时代生存的必备技能,也是这本《吃货的生物学修养》带给我们的启发。

撰稿:猛犸 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐溟旭

划重点

1.虽然对于大多数担心自己身材的人来说,可能还没有到肥胖的程度,但是养成健康的生活方式,管理好自己的身材与体重,还是非常重要的。

2.尽管有药物的帮助,但糖尿病患者的生活依然需要受到严格的控制;慢性糖尿病引发的各种并发症,至今仍然是我们难以攻克的堡垒。

3.当我们以后再看到各种耸人听闻的健康类信息的时候,可以问问自己,做出这样论断背后,有没有充分的信息支持。