《另眼相看》 李方圆解读

《另眼相看》| 李方圆解读

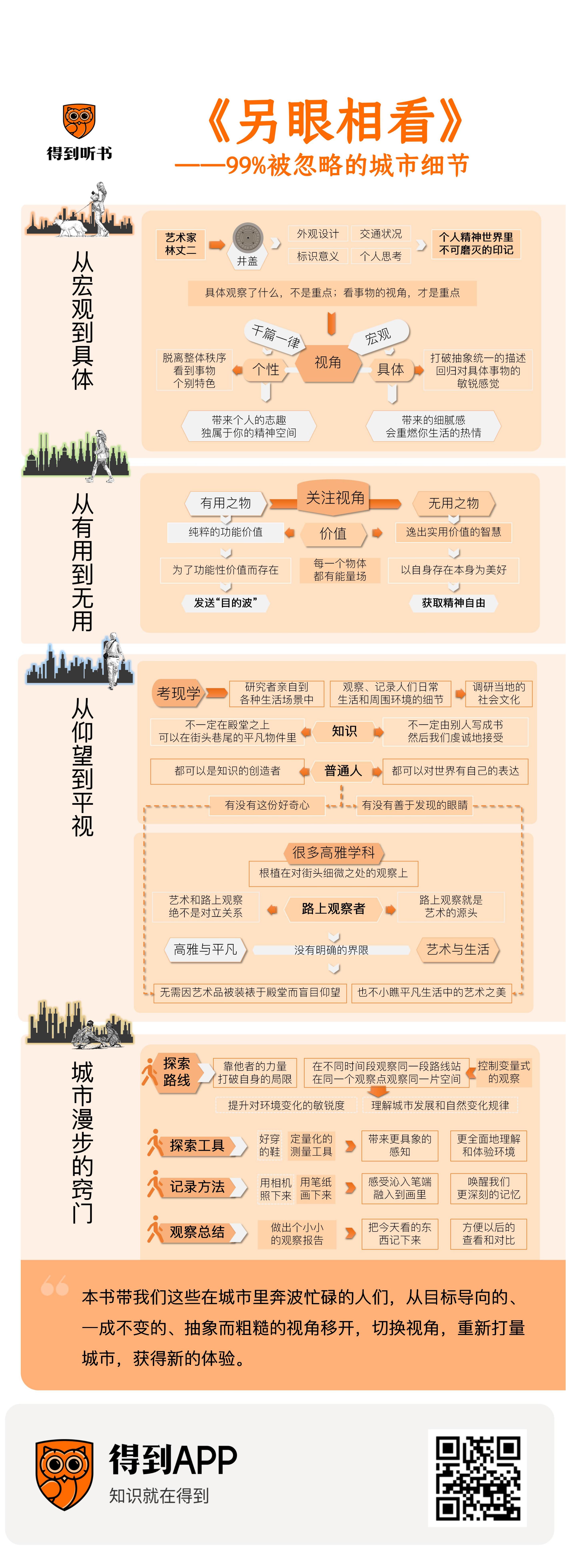

你好,欢迎每天听本书,我是李方圆。今天为你解读的书叫《另眼相看》。书的副标题叫:99%被忽略的城市细节。

这是一本挺别致的书。说实话,当我第一次翻阅这本书时,产生了一种非常困惑的感觉:这本书到底想告诉我们什么?它跟我们平时读的书完全不同,没有特别强的逻辑结构,没有启发式的总结,更加没有让人拍案叫绝的金句,只有一堆关于城市角落的细致描写,比如电线杆、井盖、人行道……实际上,这本书脱胎于美国的一个播客,书的两位作者就是播客的主理人,分别是罗曼·马尔斯和库尔特·科尔施泰特。在播客里,他们找到了各形各色的嘉宾,我们统一将他们称为“路上观察者”吧,来分享从世界各地的城市捕捉到的容易被人忽略的事物,最终把对它们的描述集锦成了这本书。

可我们为什么要了解这些不起眼的事物呢?作者说:他做这些努力就是为了一件事,用他们的热情来感染观众,去探索这个世界里被忽视的各个方面。其实,这也就是这本书的标题“另眼相看”的含义:换一种眼光去看待那些再寻常不过的事物,你可能会发现不一样的精彩。

不知道你听到这里有没有被击中的感觉?不得不承认,现代职场的快节奏,让我们活得越来越目标导向了,似乎也越来越无趣了。假设今天的计划是从A点到B点,我们会选最短的距离,直奔目的地,无论是赶路还是做事情,都是如此。至于A点和B点之间的风景?我们不会在意,因为我们认为那不重要。

但是久而久之,你会发现,只追求效率和目标,会发生一种情况,引用中国人民大学哲学院副教授王小伟的表述,叫“现代人正在丢失细节”。比如,最近几年很流行City walk,也就是城市漫步。如果我们习惯了目标导向,只在乎自己走了多少公里,但对于沿途风景的细节,比如树叶的颜色变化,路过建筑的形态,没什么印象。那这场城市漫步就没啥意思了。目光只聚焦于目标,就会让人失去对这个世界更细腻的感知。

所以,这本书最大的价值,就是四个字,“切换视角”。带我们这些在城市里奔波忙碌的人,从目标导向的、一成不变的、抽象而粗糙的视角移开,换上各种不同的新视角,重新打量城市,获得新的体验。而且,当你深入去了解这些视角会发现,它们的意义并不仅仅在于丰富生活,还能引发我们更深刻的思索。

那么,这些新视角有什么?背后又有什么意涵?接下来,我们就来说说这本书。这本书偏漫谈的性质,没有太强的中心思想,但基本围绕两个问题来展开。第一个问题,也是本次解读最关注的问题:这群路上观察者是如何看待这个世界的?他们有哪些视角,哪些思考?第二个问题,他们进行路上观察有什么小窍门,是我们进行城市漫步可以借鉴的?

特别说明,除了这本书,我还会结合另外一本讲城市观察的书做综合解读,那本书叫做《路上观察学》,这本书在日本很流行,作者是一群特别爱好路上观察的日本艺术家和文字编辑等,主要作者是日本的先锋艺术家,叫做赤濑川原平。他们不仅分享了自己观察街头的体验,并且总结了观察背后更加深刻的意义,可以为这本书提供很好的补充。

好,接下来,我们先来跟随艺术家林丈二的视角,把目光从宏观切换到微观,关注一个我们很容易忽略的物件:井盖。《另眼相看》和《路上观察学》这两本书,共同提到了日本的井盖。艺术家林丈二,特别喜欢观察井盖。他自嘲说,大概是因为小时候太喜欢看电视了,而电视是一个14英寸大的视野,所以他长大之后就喜欢观察一方小空间,研究这方小空间里的细节。

观察久了,他真成了“井盖专家”了。他发现,每一个井盖上的花纹、标志,甚至是磨损的程度仔细去看都是不一样的。比如,每个井盖的主人不一样,因为井盖上有代表所属公司的标志,电力公司、燃气公司、自来水公司的标志都不一样。井盖的年纪也不一样。还有,井盖上有不同的图案装饰,代表着当地的文化,看井盖就能推断自己在哪个地区。而这些图案花纹不仅仅是为了美观,还为了增加摩擦力,减少在雨天或结冰路面上车轮打滑的情况。还有,井盖上有一些功能性的巧思,比如有些井盖被设计成了一个上宽下窄的圆台,车辆经过时发出的“嘎嘎”声会比普通的圆形井盖更小,从而减少了噪声污染。而在容易被洪水淹没的地区,井盖是有铰链与地面相连的,确保在被水顶起时不会漂走。

这些小小的,神奇的井盖,林丈二是越研究越有意思。当他看到磨损严重的井盖,还会推测可能这条道路车辆比较密集,或者经过的货车比较多;想象着这些井盖见证了多少匆匆过客,承载了多少城市的变迁。甚至对这些“忍苦耐劳”的井盖,心生怜爱之心。就这样,他的笔记本里记录了各种井盖的外观设计、标志意义、年份历史、所在地交通状况和自己的思考,这份井盖笔记就成了他个人精神世界里不可磨灭的印记。

还有的人,每到一个地方出差,就会观察这个地方的酒店房间布置,不知道你有没有同感,即使是连锁酒店,每个地方的布置也因为气候、文化等的不同,有细微的差别。这个人呢,就每到一个酒店,就把他房间的布局画下来,然后就像玩大家来找茬游戏似的找出差异。记录久了,就形成了一本任何酒店集团都提供不了的,独属于自己的“酒店微观布局图鉴”。

还有人很喜欢观察狗,咱们有的时候在路上遇到狗狗也会停下来看看,可他们可不仅仅是看看,他们是细致地观察和记录这个狗的长相,面对陌生人的状态,眼神是什么样的,嘴张大的幅度是什么样的,推测它的年龄是多大,甚至身上会带几种不同类型的食物,像是狗饼干、火腿肠等,测试一下它们喜欢哪一种。

说到这儿,你会不会有点困惑,这些到底有啥意思?但是,这帮人很乐在其中。 况且,这些人观察了什么,其实不是重点。他们最弥足珍贵的,还是这一份看世界的视角。如果用一个词形容这种视角,就是“具体”。

毛姆说过一句话,叫“一个人能观察落叶,鲜花,从细微处欣赏一切,生活就不能把他怎么样。”

有时候上班挤地铁,坐在格子间,我们会有点迷茫,人与人怎么都活得一个样?即使你是个很有目标感的人,也一直在为目标奋斗,也会觉得每天日程排得太满,自己对周遭的除了目标相关的事情没有力气关心了,生活就是有点寡淡。

这种千篇一律的感觉,这种寡淡无味的感觉,其实并不是因为生活平凡,而是因为我们活得不具体。我们感知不到生活的细节带给我们的鲜活与生动。我们体会不到所谓的“玫瑰色和白色调和”的宁静的清晨之美,只会觉得早起很烦。

还有一点,我们可能缺乏自我定义看世界角度的能力。眼光被宏观的、标准的叙事框架框住了,认为除了这些,其他都是偏门,都是浪费时间。但其实,如果你真的钻研过一件事情会发现,不管一个事物看似多么渺小,别人觉得多奇怪,只要你投入时间,具体地深入地探究进去,你都会收获深刻的感悟和快乐。

我知道有些人也会说,我现在面临着职场的压力、生活的压力,我很忙,但是,尝试去找找我们感兴趣的事物是什么,说的具体点,就是有时间出去转一转,其实并不需要占用多少时间。而这些点滴瞬间的积累,会点亮我们的生活。

好,我们刚才说的是第一种视角切换,从宏观、千篇一律的视角切换到具体、个性的视角,咱们再来说第二类视角,叫做从对有用之物的关注,切换到对无用之物的关注。

问个问题,你是一个很强调实用价值的人吗?或者,你是一个很在意自己有没有提供价值的人吗?这当然是无可非议的。我之前还解读过一本书,叫《真需求》,书中强调,在商业的世界里,提供价值就是产品存在的理由。

但是,这两本书中都提到了一群特别的人,他们恰恰热衷关注那些没用的东西。比如,那些附着于建筑物或者道路上的,已经没有任何功能价值,但是却阴差阳错被保留下来的物件,这些物件被路上观察者命名为“托马森”。这些无用但却存在着的托马森物品包括,一些阶梯,根本不通往任何地方,甚至上升阶梯正对着的就是下行阶梯,这不就是上去就是为了下来。这群人把这类梯子叫做“纯粹阶梯”,意思是它就是作为一种物质存在着。他们还注意到一些门,看起来是一个门的形状,但是它面对的并不是一个封闭空间,人们从旁边一绕就进去了,根本不需要通过它。他们就给这种门命名叫“困惑之门”。还有超伸出房体一大截的壁檐,它下面并没有要遮挡的东西,人也走不过去,它的遮蔽毫无意义。

你看,这帮人就喜欢去观察记录这些城市“边角料”。可,这些无用之物难道不应该被城市建设所淘汰吗?关注它们干嘛?一方面,可以想见,这些物品大概率曾经都是有用的,只是随着城市变迁,逐渐失去了功能;也可能是鬼使神差的混乱施工遗留的产物,探究它们背后的故事,本身就是一次很有意思的了解城市史的过程。所以,看似无用,实则有一定的历史意义。

而这群路上观察者的思考更具有哲思性,他们经由这些物品展开思考:门没有出入口的功能,阶梯失去了攀爬的意义,它们还有价值吗?可能很多人会回答,没有价值,因为他们本就是以工具属性存在的。

但是,在这些关注无用之物的人眼里,它们的价值可太大了,他们管这种价值叫“逸出实用价值的智慧”。这里的“逸”是逃跑的意思。也就是说,这是一群擅长从实用主义的框架中挣脱出来的 “小机灵鬼”。他们的存在,有一点反叛的意味,也是一个提醒。

在这群观察者看来,人们行为的出发点目的性越来越强了。书中说,每一个物体都有一个能量场,甚至我们可以延伸说,每一个人身上都有一个能量场。这世界的大部分物品,能量场会使它们拼命地往外发射一种波,叫“目的波”,你一看它,就能感知到它是为了达成一些目的而存在的。比如说,摆在橱窗被打着镁光灯的奢侈品,你一看它就知道,它是为了满足人们内心的尊贵感,甚至是虚荣感而存在的。无时无刻不生活在这些目的波里,让这些有无用志趣的人感到有些难受。

因为,在他们看来,创造价值并不是人和物的全部属性。生命最纯粹的属性,其实仅仅就是存在。人拥有仅仅是作为存在本身而存在的那一面,不被价值所束缚,也不因没有创造价值而忧虑的自在状态。

说到这儿我还得介绍一类人,他们的观察角度跟关注无用之物有点类似,即使一件事物有原本的目的,他也要想方设法地挖掘出这个事物出其不意的,而且也没啥实际用途的另一面,就是觉得有意思。比如说书中提到,有一类人路上观察的重点是,从告示牌的文字里找一些梗来玩。

本来告示牌有很明确的表达目的,但是无意间形成了谐音梗,或者告示牌字体脱落形成了古怪的表达,比如本来一个饭店的招牌叫“酒家”,结果字体脱落成了“洒家”,他们就会觉得好有意思,赶紧记录下来。这类人对广告牌原有的表达目的毫不在意,他们更喜欢的是这个事物意外的那一面。这有点像互联网上玩梗的文化,网友们显然最不想从最正统的那个角度去理解消息,他们有很多自己的表达方式。

在观察者们眼里,这些城市里的无用之物,和这些奇奇怪怪的表达方式,都挺可爱的,它们都是一种轻柔的提醒,也是给这个忙碌城市的一个喘息的机会。

这个角度还挺能带给人松弛感的。好,接下来,我们再来说路上观察给我们带来的第三种视角切换,叫做,从仰望的视角到平视的视角。

什么叫仰望的视角?我们容易仰望什么?那些殿堂里的知识,装裱起来的艺术品,看着很高级。而路上观察看起来跟它们不沾边,是一个野路子、非主流。但是你可能想不到,它有专门的学科名称,叫做考现学。

考现学跟考古学相对,意思是研究者亲自到各种生活场景中,观察、记录人们的日常生活和周围环境的细节,从而调研当地的社会文化。虽然这个学科名是民间赋予的,并不是一个被教育体系广泛认证的学科分类,但是在很多个专业学科,比如社会学、消费者心理学等,都在使用考现学的研究方法。

是不是一听“考现学”这个名字,立马觉得这事儿高大上起来了?所以,我们今天所分享的这些路上观察的体验,如果我们能跟研究目标结合,恰当运用一些研究方法,我们就是在做一场田野调查啊;如果我们还能三五成群地成立一个兴趣小组,合作研究,说不定真能产出有洞见的调研报告。甚至,书中提到,如果你能够坚持去观察和记录,你路上观察的笔记就是你书写的城市史。

所以,路上观察的视角,也是在提醒我们,我们对待知识,并不是说非得别人写成书,然后我们虔诚地去读,我们每个普通人都可以是知识的创造者。其中的关键在于,我们有没有这份好奇心,有没有善于发现的眼睛。

而且,我们刚提到的艺术,追溯源头,艺术也是由对街头细微之处的观察发展而来的。

我们通常是怎么欣赏艺术的?花钱买票,走进一个艺术馆,静静伫立在几米之外,欣赏那些装裱精美的艺术品。我们想想看,艺术的起源是什么呢?是人们为了表达自我,创造出一个个的符号,把它们刻画在洞穴上,或者穿戴在衣服上。艺术的起源本就是在人们的生活场景中,而不是在殿堂里。在路上观察者眼里,艺术和路上观察绝不是对立关系,相反,路上观察就是艺术的源头。

说到这里,我还是得重复那句话,关键真的不在于我们花了多少钱去了多高级的地方,关键在于我们有没有那双发现美的眼睛。而美的眼睛又取决于,我们有多少情感体验能跟眼前的事物共鸣。

比如,下过雨后,上班途中有一个水滩,你看到高楼大厦倒映在里面的时候,突然想起那句歌词,“就算大雨让整座城市颠倒 我会给你怀抱”。那一瞬间,你明白这句词写的原来不是暴风雨,它写的是一汪水滩。于是,那个水滩对你而言就是艺术品。

所以有人说,艺术就是一场相遇。你不一定要在殿堂里跟它相遇,你完全可以在生活中跟它相遇。书中说,有一类人,非常喜欢欣赏一些即将被拆迁的建筑,他们觉得那就是艺术。以及会收集它们的碎片。有一个人在20多年的时间里,到过400多个拆除的现场,收集了1000多件碎片。比如说,有一个地方的工厂被移走了,改造成了保龄球馆,他就去搜集了一片工厂烟囱的碎片;还有古剧院改建的时候,他搜集了一些外墙的碎片。他的收藏展览出来就是一场艺术展。

而在他眼里,建筑拆除过后的样子,又有一种别样的废墟之美。这位观察者说,他永远难忘的一幕,是建筑残骸被雪覆盖的时候,太阳升起,阳光通过玻璃洒进白雪覆盖的室内,那种画面带着一种超脱尘世的宁静与神秘,不亚于任何美术馆的作品。

所以艺术与生活,高雅与平凡之间本就没有明确的界限。甚至我们可以说,路上观察者是一群对权威祛魅的人,他们认为我们没必要因为某个东西被装裱于殿堂而盲目仰望,或者有些人被镁光灯聚焦,站在了舞台之上,你就盲目仰望他,也不能小瞧平凡生活中的艺术之美。 还是那句话,关键在于,我们自己有没有这份好奇心,有没有善于发现的眼睛。

好,到这里,路上观察者的三种视角切换就分享完了,期待你下次上路时,能戴上这几副视角切换镜,重新理解一下你所在的城市。

除了分享观察视角与观察体验,书中也穿插分享了观察者们独特的观察窍门,这些窍门门槛不高,我们普通人在做城市漫步的时候,都能用起来。在最后一部分,咱们就来聊点实操性的东西,看一看这些窍门有什么。

首先,你肯定好奇,进行城市漫步时,我们该如何打破行为惯性,制定全新的探索路线呢?有些观察者脑洞大开,他们喜欢跟随小动物或者环卫车,对方到哪里,他们就跟着到哪里。比如说那位喜欢观察井盖的朋友,林丈二,他就喜欢跟着流浪狗,去到一些他靠自己永远想不到会去的地方。而且,在这个过程中,他会保持一个不近不远的距离,跟流浪狗的速度同步,还会模仿它的行进路线,有的时候走蛇形,有的时候是螺旋形……就这样边走边观察,他面前展开的事物也变得有趣起来。

咱们倒未必要跟着流浪狗,因为有一定危险性,我们可以跟着一辆公交车,或者沿着一条河走到底,也是不错的选择。

还有一种观察方法是,在不同时间段观察同一段路线,或者站在同一个观察点在不同时间段,观察同一片空间。你会发现,同一片空间在不同时间下,会产生奇妙的变化,比如建筑的光影细节、人群的流量、植物的生长情况等等。这种控制变量式的观察,更有助于提升我们对环境变化的敏锐度,也能从中理解一些城市发展和自然变化的规律。

关于探索的工具,好穿的鞋自不必多说了,请记得,带一把卷尺。为什么带卷尺?因为定量化的测量会带来更具象的感知。什么东西你上前去摸一摸,量一量,感知立马就丰富和精准许多。除了卷尺,还有一些定量测量的工具,像是秒表、量角器等,可以根据具体的情况灵活运用。总之,对一个环境的观察不仅要有定性、感性的部分,也要有定量、客观的维度,这样的多维度观察让我们更全面地理解和体验环境。

还有,关于如何记录,当我们看到一个好玩的东西时,我们马上会想到用相机照下来,书中提醒,不仅要用相机照下来,最好要用笔和纸画下来。因为照片毕竟是机械化的产物,无法传递出我们对事物的感受。用笔画的过程,我们的感受会沁入笔端,融入到画里。当我们回头再去看这些画时,这些记录也能唤醒我们更深刻的记忆。当然,我们可能没有那么专业,画的没有那么好。但是,当我们尝试去画的时候,这幅画的意义就跟一张照片不一样了。而且,你还能顺便把这个物品在整片区域的位置点出来,而不是依赖电子地图的标记,这也能增加你的空间感。

关于观察后的总结,我们最好能够做出个小小的观察报告。这个报告也不需要多严谨,除非你真的以田野调研为目的,否则就是把你今天看的东西记下来就行,比如,你在手机里画一个表格,把今天观察到的物品的图片、特征和我们产生的思考梳理一下,填到表格里,大概就用半小时时间,方便以后的查看和对比。

好,以上就是一些具体的技巧。特别期待你,听完了这本书之后,能够马上找时间,开启一场城市漫步,并且把这些窍门用起来。

到这里,这本书就为你解读完了。我们一起换上了三副视角切换的眼镜,分别是由宏观到具体的眼镜、有用到无用的眼镜,以及由仰望到平视的眼镜,跟着形形色色的人们,重新打量了城市的边边角角,看到了那些曾经被我们忽视的细节里蕴含的精彩。

不妨想想,为什么有时候我们会觉得生活越过越窄呢?其实就是因为我们的视角被禁锢在针尖般微小的空间里,几点一线,一成不变,没有意识到可以左右远近移动我们的视角,自然也就看不到生活中蕴藏的生机与无限可能性。所以,这本书最大的价值就在于,让我们领会到视角切换的意义,感受到真实的世界虽然平凡,但只要你用心看,是有无穷的美的。愿这本书能帮助你我成为一个对生活充满热爱的人。

好,以上就是今天的内容,欢迎你点击文稿下方的电子书进行拓展阅读,也欢迎你把本期内容分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

一个人能观察落叶,鲜花,从细微处欣赏一切,生活就不能把他怎么样。

-

一个事物最美好的状态,是能以自身存在本身为美好。

-

我们每个普通人都可以是知识的创造者,都可以对这个世界有我们自己的表达。