《即兴》 李南南解读

《即兴》| 李南南解读

关于作者

基斯·约翰斯通,英国戏剧家,被称为即兴戏剧之父。同时,约翰斯通也是欧洲第一个即兴剧团,戏剧机器的创始人。后来,他还创立了即兴戏剧界最著名的剧团之一,松驼鹿剧团。

关于本书

这是现代即兴戏剧的开山之作。这本名著深刻批判了现代社会的“紧箍咒”,直面创造力的本质,不仅关乎表演、戏剧、艺术、教育,更关乎人类情感、心理,可启发所有领域的创意工作者,以及希望彼此能以更开放心态进行沟通对话的我们。

核心内容

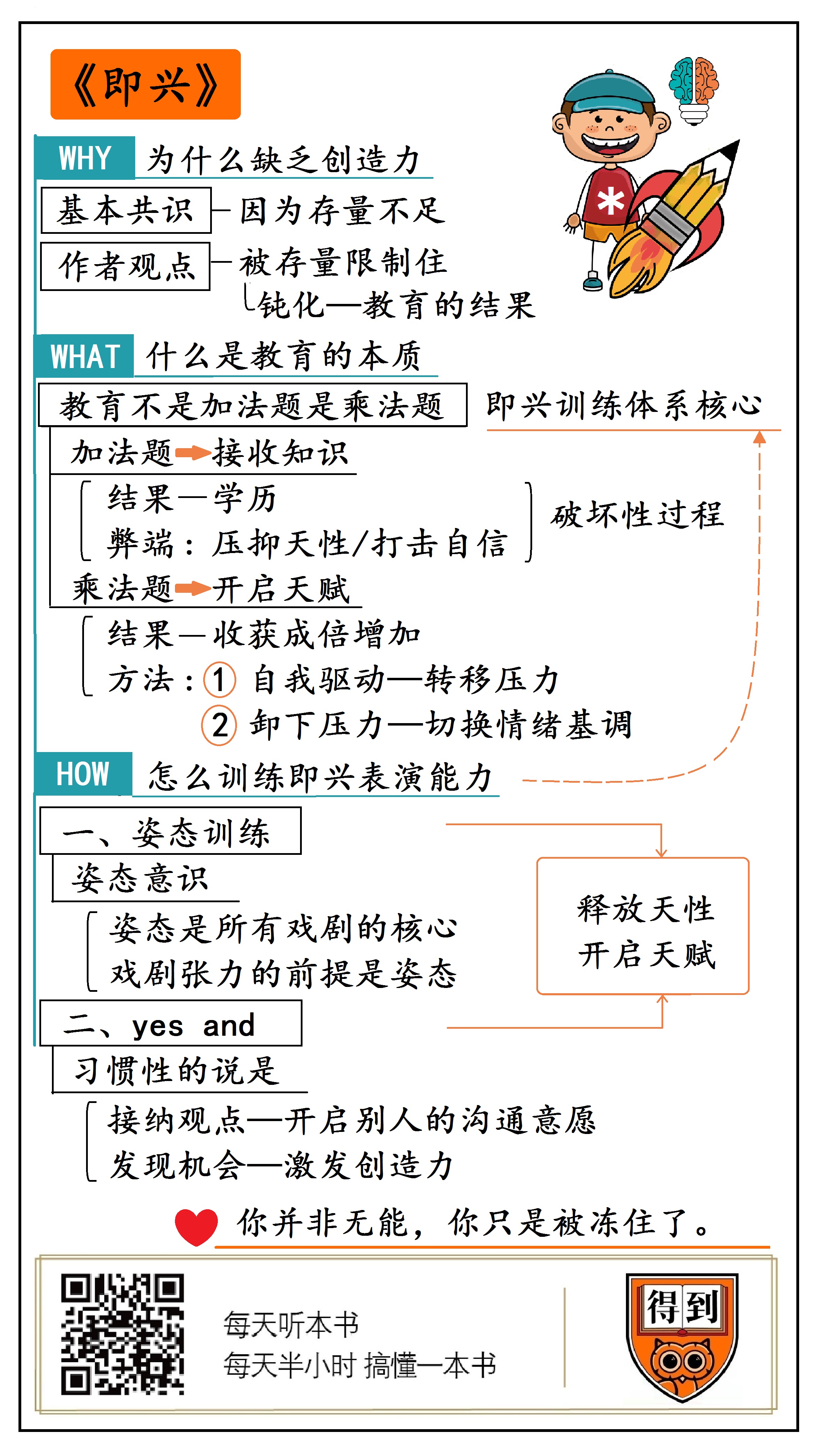

约翰斯通认为,我们之所以缺乏创造力,不是因为存量不足。而是因为,你被存量给限制住了。你过去接受到的教育、读过的书、从别人那学到的经验,这些东西,就像在你的思维里,筑起了一堵墙,把创造力的天性给困住了。释放创造力的关键,就是要拆除这堵墙,释放天性。让一个成年人,忘记后天的条条框框,回归到一个孩子的状态。借用约翰斯通的原话,他说,孩子从来都不是未长大的成人。但是,成人一定是枯萎的孩子。钝化,从来都不是年龄的必然结果,而是教育的结果。表面上看,这是在说即兴表演。但实际上,这也是对现代教育的一次反思。教育的目标到底是什么?现代教育的问题到底出在哪?对于这些问题,这本书里都有很深刻的洞察。

你好,欢迎每天听本书。

今天为你解读的书叫《即兴》。这是一本现代即兴戏剧的开山之作。它主要说的是,演员在即兴戏剧表演中,应该怎么释放自己的创造力?

什么叫即兴戏剧?简单说,就是没有剧本,没有设计,演员登台,观众现场点菜。点什么,你们就演什么。这有多难?有一位作家,叫格拉德威尔曾经说过,与其上台即兴表演,绝大多数人宁愿上刀山下火海。因为这件事,对临场反应,对创造力的要求太高了。

但是,这本书却说,即兴表演其实也没那么难。借用作者的原话,只要你没死,你就并不像想象中那般无能,你只是被冻住了。那么,怎么解冻呢?方法就在这本书里。敢说这话的,肯定也不是一般人。这本书的作者,是现代即兴戏剧的先驱,叫基斯·约翰斯通。这个名字你可能有点陌生。他之于现代即兴戏剧,就像迈克尔·杰克逊之于流行音乐一样。很多人说,是他定义了即兴戏剧的一个时代。同时,约翰斯通也是欧洲第一个即兴剧团,戏剧机器的创始人。后来,他还创立了即兴戏剧界最著名的剧团之一,松驼鹿剧团。

其实,在怎么激发创造力这件事上,各行各业,是有一个基本的共识的。那就是,任何创造力,都离不开大量的积累。太阳底下没有新鲜事。所有的创造,都是已有元素的排列组合。比如钟表刚出现的时候,看起来是个技术创新。但是,假如你把一个钟表拆开,拆到最后,它一定是一堆再简单不过的,已有的零件。再比如剧本,看起来靠的是灵光一闪。但是,早在好多年前,法国剧作家普洛第就统计过全世界的1200多部戏剧。他发现,所有的戏剧,都可以归纳成36种故事模型。换句话说,你看到的所有故事,都不外乎是这36种故事桥段的排列组合。总之,创新就像拼积木。你搜集到的零件越多,你能拼出的形状就越丰富。假如你的创造力不行,只能说明,你手里的零件还不够多。

但是,对于这个观点,约翰斯通认为,正好相反。他认为,我们之所以缺乏创造力,不是因为存量不足。而是因为,你被存量给限制住了。你过去接受到的教育、读过的书、从别人那学到的经验,这些东西,就像在你的思维里,筑起了一堵墙,把创造力的天性给困住了。释放创造力的关键,就是要拆除这堵墙,释放天性。让一个成年人,忘记后天的条条框框,回归到一个孩子的状态。

借用约翰斯通的原话,他说,孩子从来都不是未长大的成人。但是,成人一定是枯萎的孩子。钝化,从来都不是年龄的必然结果,而是教育的结果。

从这句话里,你可能也品出来了。表面上看,这是在说即兴表演。但实际上,这也是对现代教育的一次反思。教育的目标到底是什么?现代教育的问题到底出在哪?对于这些问题,这本书里都有很深刻的洞察。篇幅上,至少占了原书将近一半的内容。而且约翰斯通本人最重要的一个身份,其实不是剧作家,而是老师。

事先说明,现在虽然有很多即兴表演训练班,在教授约翰斯通的训练体系。但是,他们都把重点放在了表演这件事上。约翰斯通对教育的反思,几乎没人提。今天,正好借着这本书,咱们有必要好好说说。

接下来,我将分成两部分,为你解读这本书。第一部分,先说说作者对教育的反思。也就是,教育的本质,到底是什么?第二部分,我们再深入技巧,说说怎么训练你的即兴表演能力?

首先,第一部分,教育的本质,到底是什么?约翰斯通对教育的思考,我觉得可以用一句话概括。那就是,教育从来都不是一道加法题。而是一道乘法题。

什么叫加法题?你看,过去很多人觉得,教育的本质,就是接收知识。从这个角度看,一个人一生中接受的所有教育,其实就是在做一道漫长的加法题。每个阶段,加上一点知识。你接收到的知识越多,这道加法题的计算结果就越大,你接受到的教育就越成功。最典型的例子,就是现代的学历体系。学历高,直接反应一个人的教育水平。你看,学历,就相当于这道加法题的计算结果。

而且,从这个角度看,老师也没有好坏之分。只不过,好老师给的东西多一点,在这道加法题上,加上的数值大一点。而不那么好的老师呢,教的少一点,加的数值小一点。

但是,约翰斯通认为,这个观点根本就不对。因为它会让我们忽略了,教育其实也可能是一个破坏性的过程。比如,他自己小时候很聪明。但是,因为某种原因,有一段时间,他的成绩突然滑落到班级最差。班主任就开始否定他。就连他偶尔努力考到第一的时候,这个老师都会说,约翰斯通配不上这个成绩,他把本应属于别人的荣誉给抢走了。以至于后来,他都没心思上课。即使能学好的科目,也不愿意去学。当然,这种情况是个极端。但是,作者真正想说的是,假如教育压抑了孩子天性,打击了孩子的自信。那带来的结果,根本就不是给的多给的少的问题。而是相当于,在这道算术题上,乘了一个零。不管你之前累加了多少,或者之后再加上多少,这道算式的最终结果,都只能是零。

但是,假如是一个好老师,能够鼓励孩子开发自己的禀赋,解放自己的天性。那么,这就相当于在这个算式的基础上,乘以了一个大于1的数。整个算式的结果,会成倍的往上翻。孩子的收获,会远远大于接受到的知识本身。

你看,从这个角度看,教育不正好是一道乘法题吗?而且一个真正的好老师,不在于他教了多少知识。而是要看,他能不能激发一个学生的热情,开启他的天赋。

约翰斯通自己就遇到过这么一位老师,他叫斯特林。也是对约翰斯通影响最大的人。有一回,他问斯特林,假如一个孩子从来没画过树,怎么让他画好呢?斯特林说,让他去观察这棵树。还画不好,就让他去摸。再画不好,就让他去爬树。约翰斯通又问,假如还是不行呢?斯特林说,那就不要让他画,让他去雕塑一棵树好了。

这段话想说的是,每个孩子的天赋不一样,并不是每件事都有唯一的正确答案。这个世界上没有失败的学生,只有失败的老师。没发现天赋,说明你没教好。斯特林还建议约翰斯通去看咱们中国的《道德经》。尤其是其中两句,叫,圣人处无为之事,行不言之教。这套理念后来也成为约翰斯通教育体系的核心。

那么,说了这么多主张,落实到行动,到底该怎么激发一个孩子的天赋呢?尤其是对那些曾经受到过打击,对学习已经丧失信心的学生来说,应该怎么办呢?

假如直接鼓励,说你要好好学习,我相信你是最棒的。这很可能不管用。约翰斯通认为,差生之所以成为差生,不是因为他们不想好好学习,而是不能好好学习。因为一旦成为差生,那么,他就很可能会一直抱着这个标签。这是一种生存策略。你看,一旦被老师认为是差生。这个学生在学校里,就会感觉被排挤,被孤立。怎么摆脱这个感觉?他一定会寻找新的归属感。他会跟其它的差生抱团。一旦抱团就难办了。只要这个学生表现出学习的热情,其他差生就会讽刺他,排挤他。这就成了一个恶性循环,很难打破。

那么,到底该怎么办?在这本书,作者提出了很多方法。在这里,我们说说其中最重要的两条。

第一个方法是,你要把想把事情做对的压力,转移到学生自己身上。让学生产生捍卫自己观点的冲动。

比如,约翰斯通早年在学校当过老师。而且带的是全校的放牛班,课堂上特别乱。有一次,约翰斯通想了个办法。他带着一副画,和一个打字机去教室。跟学生说,看着这幅画,你们联想到什么,就说出来,我会把你们说的话,一字不落的打出来。而在打字的时候,不管学生说的多荒诞,或者有发音拼写错误,他都照样打出来。结果,有意思的事情发生了。当这些学生发现他打错字,或者觉得自己没有表达清楚的时候,会主动纠正。他们捍卫自己观点的决心,要比想象中大得多。最后,这堂课一直上了几个小时。约翰斯通还得强迫大家,中间出去休息一会。

你看,假如把教育看成是灌输。老师把知识灌进学生的脑子里。那么,这个行为的主体是老师,压力也在老师身上。学生们承受的,其实是做错事时的恐惧。而不是真正想把事情做好的压力。但是,假如把教育变成激发,变成开启天赋。那么,这个压力就会自动转移到学生身上。

这套理念,直到今天,仍然适用。比如,我初中就读的母校,北京的十一学校。去年,我回学校参观。发现学校的教学方式,就跟这套方法很像。比如语文课,不是老师直接教。而是,做成了医院的形式。学生先写一篇文章,然后老师负责诊断,看哪里出了问题。比如,是写作逻辑不严谨,还是措辞不到位。拿到诊断后,学生们再根据自己的问题,去专门的诊室,也就是教学班。有的诊室专门教写作逻辑,有的专门教修辞,等等。现在,学校已经取消了班主任这个设定。全校被分成了2000多个教学班。学生们根据自己的需求,自选课表。而且升学率非常高。你看,这不也是等于把,要学好,这件事的动力,转移到了学生身上吗?我自己知道问题出在哪,我知道我想要什么,然后我再把课程当成工具,来解决自己的问题。整个过程,都是由学生自己驱动的。

当然,光有驱动还不够。你还得让孩子们卸下压力。这就像开车,光有发动机不行,你还得有一套刹车系统。让学生们一直疾驰的神经放松,慢下来。这就要说到,约翰斯通的第二个方法,叫切换情绪基调。也就是,在你教学的时候,要让他们感受不到失败的恐惧。

什么叫切换情绪基调?比如,你拍了自己的孩子一下。孩子回头看你。假如你一脸严肃,他就会认为,你是在惩罚他。他就会感觉压力很大。但是,假如你一副开玩笑的样子。孩子就会认为,你是在开玩笑。他也会一起笑。你看,同样一个行为,情绪基调不同,效果也截然相反。

同样,在上课时,你也可以通过设计,来切换课堂的情绪基调。比如,约翰斯通的教室门前,有一个硬纸板做的通道。学生们每次都要钻过这个通道。这其实是想让学生们觉得,这里不是刻板的教室,而是一个冒险的冰屋。学生们越是忘记自己在学习,就越会忽略考试失败的恐惧,学习效果就越好。

今天,很多机构在推行游戏化学习。大家都觉得,这是因为游戏的设置很巧妙,有及时的反馈,能激发热情。但是,根据约翰斯通的观点,游戏化学习其实有一个更深层的设计。那就是,切换学生的情绪基调。让他们以游戏的心态来学习。

好,以上就是第一部分内容。教育的本质到底是什么?教育其实不是一道加法题,而是乘法题。好的教育,应该是开启天赋。也就是,在这道算式的基础上,乘以一个大于1的数。整个算式的计算结果,也就是学生的收获,会成倍的增加。这个理念,也是约翰斯通即兴训练体系的核心。他的目标,就是开发演员的创造天赋。

当然,这毕竟是理念。具体到方法,针对即兴戏剧这个高难度项目,到底应该怎么训练呢?接下来,第二部分,咱们就说说,怎么训练自己的即兴表演能力?

提起即兴戏剧训练,估计好多人都听过一个词,叫yes and。具体什么意思,我们后面细说。但是,在这里要特别强调的是,yes and只是约翰斯通训练体系中的一部分。而且只能算是次重要的一部分。

其实,在这套训练体系里,最优先的部分,叫做姿态训练。英国皇家戏剧学院,还专门把约翰斯通的姿态训练,纳入到训练体系当中。接下来,咱们就先说说这个姿态训练。

什么叫姿态?简单说,就是你的心气儿。假如你心气儿高,压着别人,显着比别人高一点。这就叫高姿态。反过来,就叫低姿态。比如,你跟同事说,我手机通讯录满了,得删点人。这就是一个高姿态。你既占据了这个话题的制高点,而且还显示出,你社交广泛。假如同事回复,真巧,我去年就删过一回。这就是想在姿态上压过你。假如他说,真羡慕你,我通讯录里人少。这就是一个低姿态。那么,什么叫平等的姿态呢?书里没有例子。因为约翰斯通认为,绝对的平等姿态,几乎是不存在的。我们在跟人打交道的时候,肯定会有意无意的抬高,或者放低姿态。而姿态这个东西,也是所有戏剧的核心。

比如喜剧。约翰斯通认为,喜剧的本质,就是一个人输掉了姿态,且不值得同情。比如地主家的傻儿子,走路摔了一跤。这就有喜剧效果。因为他输了姿态,而且不让人同情。假如是个盲人,大家就会觉得,好惨。让人同情,这就不是喜剧了。

而悲剧呢,是一个高姿态的个体,被所在的群体驱逐。比如《西游记》里,孙悟空三打白骨精,然后被唐僧赶回了花果山。这就是一个高姿态的个体被驱逐。它就是一出悲剧。

总之,所有的戏剧张力,它的前提都是姿态。假如你心里一直绷着这根弦,并且有意识的切换姿态,就会出现戏剧效果。

比如,主角掉进了地狱。魔鬼说,你有两个选择。一个是烈火之山,一个是大粪之海,你想去哪?按照正常的反应,肯定当时就吓到了,姿态肯定会不自觉的放低。但是,假如演员能想着姿态这件事,有意识的做出调整,就好玩了。他可以轻蔑的说,大粪之海。你看,明明都到了地狱,还用高姿态的方式说出大粪之海。这个场面,就多了几分戏剧效果。假如魔鬼追问,你确定?主角马上再放低姿态说,确定。这个戏剧转折更强。

你看,过去我们都觉得,即兴表演,你得先想到情节、台词。但是,约翰斯通认为,当你开始想这些之前,姿态是首要的。只要你能运用好姿态,后面的情节,会自然而然的发生。灵感自己就出现了。

而且这个姿态练习,不受空间的限制,演员可以随时做。比如,每当你走进一间房间,像教室、办公室、电影院,你都可以在进门之前,先想象自己应该以什么样的姿态进入。然后周围的人会把你当成一个什么样的角色。再比如,在平时跟人聊天的时候,你可以有意识的识别别人的姿态。看看别人的沟通习惯什么样。时间长了,姿态意识就会越来越强。

说到这,你可能会说,就算姿态拿捏得再好,总不能没有内容吧。假如大脑真的一片空白,该怎么办?这就要说到,即兴戏剧的第二个技巧了。这就是著名的yes and。说白了,就是习惯性的说是。不管对方说什么,你都先接纳。然后再做出进一步的反应。注意,前面的姿态训练,是针对演员的。而这个yes and,不光适用于戏剧。在日常的沟通里,它也很管用。

乍一听,yes and好像挺简单。不就是点头吗?但是,落实到操作上,不容易。你可以回想一下自己是怎么聊天的。别人说完之后,很多人都会习惯性的说,不是。先否定。约翰斯通认为,这是因为我们每个人心里,其实都有一个强烈的意图,就是想证明,自己很聪明。怎么证明?很明显,别人说什么你都点头,这不行。只有别人说什么你都否定。这才显得你更高明。而且更重要的是,接受别人的说法,很多时候意味着,你要否定自己的一部分想法。但是,假如处处说no。你就相当于在自己的固有观念上,安装了一层防护罩。别人的想法就没有侵入的机会。这时你会觉得,我的意识领地很安全,谁都别想进来。你会觉得特别有安全感。但是,注意,只是安全感。不是真的安全。因为你会错过大量的信息,也屏蔽了外面的机会。

换句话说,能够对别人说yes,能够接受别人的观点。不仅能让我们保持一个开放的姿态,充分发现机会。它也是一种勇气的表现。

你看,说到这,这不仅仅即兴表演的事了。这已经触及到,我们每个人立身处世的方式。当然,我们也不说那么远。单说即兴表演和日常沟通,yes,都像一把钥匙。它能开启别人的沟通意愿。而别人说的话,又能作为你的阶梯,进一步激发你的灵感。

比如,约翰斯通的训练中,有个特别著名的桥段。说的是,一个病人去找医生。注意,这是一场即兴表演,没有剧本。那么,怎么确保这出戏有意思呢?显然,假如总是说no,这天就被聊死了。比如,医生说,你怎么了?病人说,腿疼。医生说,得截肢。病人说,不行,怕疼。你看,这还怎么往下聊?

但是,假如多说yes,这出戏就有意思了。医生说,得截肢。病人,行,但是,你上次不是已经截过一次了吗?我的腿已经被换成木腿了。医生再说,那就是木腿出了问题,生虫了,还得截,不然传染。这时,病人一时慌张,木腿碰倒了椅子。然后病人说,晚了,截肢也来不及了,已经传染给椅子了。

你看,按照yes原则加工一下,剧情自然而然就出来了。其实,这个yes原则与其说是一种技巧,不如说是一种习惯。你平时做的多了,自然而然也就掌握了。

除了前面说的姿态练习和yes and,这本书里还有很多其它的方法。比如,约翰斯通会让学生们在教室里站好,然后对着身边的物体,故意喊出错误的名字。比如管桌子叫犀牛,管灯泡叫绳子。据说持续几分钟后,每个学生都觉得,思维变得更敏锐了,周围的色彩变得更清晰了。再比如,约翰斯通会故意训练自己,让自己在半梦半醒的时候,保持注意力,去观察这个状态下,浮现在眼前的景象。借用书里的原话,这会把你带去,从未梦过的地方。当然,这些方法难度比较高,针对的是专业的演员。我们知道就行。假如你有兴趣,可以去看看原书。这是我在2020年读到的,难得一见的好书。

好,以上就是第二部分内容。怎么训练自己的即兴表演能力?我们主要说了两种方法。姿态联系和yes练习。刚刚说完,就不再重复了。

到这里,这本《即兴》的精华内容,已经为你解读完了。虽然前半本说的是教育,后半本说的戏剧,看起来像两个话题。但是,这背后其实有一个贯穿始终的理念。这是约翰斯通的原话,他说,千万不要以智力来评价人,这太疯狂了。这句话的潜台词是,我们都想在别人眼里,看起来更聪明。不管是孩子还是成人。这就导致,我们总想去做点什么,符合别人的期待。而且特别害怕被否定。久而久之,我们其实是活在了别人的标准里,封闭了自己的可能性。而约翰斯通的整套理念,不管是教育理念,还是训练体系,都只有一个目标。释放你的天性,开启你的天赋。就像开篇说的,只要你没死,你就绝不像想象中那般无能。你比你想象中更厉害。最后提醒,听书已经上线红包分享功能。你可以点击文稿里的红包按钮,把这本书免费分享给你的朋友。

撰稿、讲述:李南南 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

一个真正的好老师,不在于他教了多少知识。而是要看,他能不能激发一个学生的热情,开启他的天赋。

-

喜剧的本质,就是一个人输掉了姿态,且不值得同情。而悲剧,是一个高姿态的个体,被所在的群体驱逐。

-

即兴表演和日常沟通,yes,都像一把钥匙。它能开启别人的沟通意愿。而别人说的话,又能作为你的阶梯,进一步激发你的灵感。