《医生,你在想什么》 王兴解读

《医生,你在想什么》| 王兴解读

你好,欢迎每天听本书。我是医生王兴,今天为你介绍一本我最新的作品《医生,你在想什么》,副标题是“每个人的疾病课”。

随着社会发展,我们越来越关注自己的身体健康,与医疗相关的事情也始终为人们所热议。关于“怎么看病”这类话题,市面上已经有很多图书,其实不乏优秀作品,只是大多是从医生视角出发告诉患者,患者只有充分理解并积极配合医生,才能获得满意的疗效。听起来似乎没有错,但仔细想这有个大前提,“医生绝对没错”。面对医生的绝对权威,患者几乎完全处于被动地位。

今天为你介绍的这本《医生,你在想什么》不太一样。尽管我是医生,但同时我也常常是一个普通患者。所以这本书是依托于严谨的医学知识,但同时从一个普通人的诉求出发来思考,我们应该如何做自己身体健康的主人。

在这里,先给你讲一个我的故事。小的时候,我一直有个困扰,就是“吃不胖”。中国人形容小孩儿可爱的时候总说“白白胖胖”,看起来面色红润、微微发胖这是过去人们对健康儿童的一个最直观的评判。但我却总是很消瘦,时常怀疑自己是不是得了什么病。甚至学医那几年,我一直都在研究自己。学到了血液科疾病,想到自己刷牙时常常出血,吓得我以为得了白血病要死了,查了之后,发现不是。后来学到了甲亢,又想到自己容易急躁,心率也挺快的,查了甲状腺功能发现也没问题。我还怀疑过自己肚子里有寄生虫,或者长了肿瘤,又或者是什么自己还没有掌握的疑难杂症。说来可笑,读书那几年我的很多精力都被用来排查自己到底得了什么病。最后查到了吗?查来查去,确诊了。你先别替我担心,因为我得的其实是“医学生综合征”。我身边有不少同学也和我有过类似经历,在学医期间,学到什么病,就会觉得自己有类似症状。如今,再提起“吃不胖”这个症状,反倒成为我引以为傲的天赋,也不再疑神疑鬼了。

那最后我与所谓的疾病和解,靠的是某种具体的医学知识吗?并不是,其实是医学思维。一位患者在面对疾病时,要想更有主动性,而不是被动服从配合,需要的正是医学思维。你只有知道了医生下诊断做决策背后的思考过程,才会在面对就医问题时,更加泰然自若,有效诊疗。

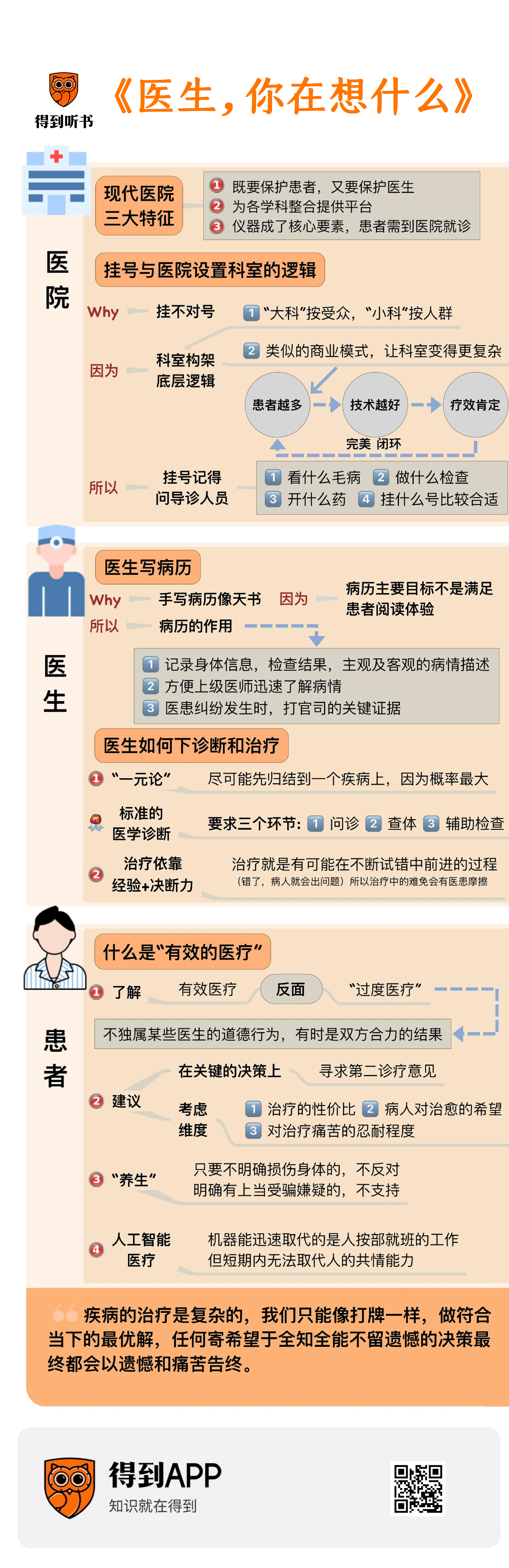

我的上一本书《病人家属,请来一下》入选了“得到2022年度十大好书”,也很幸运在“得到App”收获了许多读者朋友。如果说上一本是已经患癌的家属朋友的陪伴之书,那么这本可能就是带大家一起学习医学的知识讲义。我希望把我学习医学的笔记晒出来,让你了解医院的架构和运作,理解医生思维的底层逻辑,进而认识什么才是“有效的医疗”。

接下来,我希望借这本《医生,你在想什么》帮你解答三个问题。这三个问题,其实对应了我们每个人和医疗打交道的三个过程,首先,生病要去医院,医院很多科室的划分挺奇怪的,它这样设置的标准到底是什么呢?其次,到医生问诊环节,他们是怎么确定患者有病的,又是如何治疗的?最后,作为患者,我怎么确定医生的法子是有效的?有没有过度诊疗,让我花冤枉钱?

下面,我们就先从患者走进医院那一刻讲起。

生活在今天,当我们生病首先想到的就是去医院。但无论古今中外,历史上人们长期采用的看病方式,其实是医生到家里来。咱们看书或电视剧里,中国古代的郎中经常上门行医。还有一本叫《美国医学的社会变迁》的书提到,十八世纪美国的医生也要带着工具骑马到患者家里。而当时的诊所,更像是药店。当然,在那个时代,医学能解决的问题通常以口腔、生产、截肢、放血为主,医疗的效果和今天不能同日而语。

经过几代人的努力,医院才成为当下就诊最重要甚至是唯一场所。那么我们想,医院的出现,难道只是给病人换了个地方看病吗?

医院要解决的问题其实有三个,首先要澄清,医院最大的价值未必是为了怎么看好病,而是为了解决病没看好怎么办的问题。曾经有美容诊所开设在宾馆里,但是因为麻醉的意外使病人去世。这个例子警醒了人们,没有全面的学科保驾护航,再小的手术都可能出大问题。而没有一家医院作为主体,对医生后续的追责和赔偿又成了问题,换句话说,医院既保护患者,又保护医生。除此以外,当代医院越发需要学科的细分和整合。因为一个人很可能不止生一种病,所以学科之间的整合就需要医院这样的平台。医院还有第三个功能,由于医疗技术的进步,越来越多的仪器和设备成了诊疗中心的核心要素,这些大机器以及操作人不方便移动,所以就需要患者集中到医院来,而不是医生追到患者的家里去。

介绍了医院的意义到底是什么,我们要启动在医院看病的第一个流程——挂号。

很多人最苦恼的就是挂不对号,这其实不是你的问题。以我自己为例,我是胸外科的,但有很多乳腺疾病的患者挂到了我这里。这明显就是挂错了。他们认为乳腺长在胸外就是胸外科,但实际应该归乳腺外科。有些人又说,为什么去有些医院是乳腺外科,另一家医院又归普外科呢?

这就需要你理解科室构架的底层逻辑了。总的来说,就是“大科”按受众,“小科”按人群。比如内外妇儿,这叫“大科”,他看的是受众。需要手术的,去外科,用药治疗的,去内科,女性去妇科,儿童去儿科。又比如口腔、眼科、耳鼻喉科、精神科,这些算“小科”,看的是器官和人群,因为这些科室只解决一类疾病,或者这类疾病是通常围绕某个特定的器官和人群设置的。

继续追问,去医院看病这是个严肃的事情,怎么不能统一科室设置呢?其实这都是秩序形成的随机性带来的。你可以这么想,每个人的家里,都会有一个垃圾桶,至于摆在哪里,一定有主人的思考,也许主人摆在了客厅,大家慢慢就都习惯往客厅扔垃圾,这就是所谓的秩序的建立,既是客观需求,又有一定的随机性。科室的设置也是一样,既有业务开展的需求,也有各种历史遗留问题。所以,我们将来去医院挂号的时候,一定要记得向导诊人员仔细询问,我是来看什么毛病的,或是做什么检查的、开什么药的,问这家医院我挂什么科比较合适。

而且,科室的设置还会根据业务的规模和模式动态变化。比如眼科我们通常认为算“小科”,在大多数医院里,眼科只有一个小诊室,但有的医院眼科包了一栋大楼。我们不妨想一下,一家医院开始的时候只有一个眼科医生,但这个医生特别牛,有很多患者,医院就开始招聘,组建科室,他们又获得了许多课题、专利和学生,在行业内有了更大的名气,在新技术的不断进步下,又衍生出了新的、更加细分的、高门槛的核心竞争力,例如眼底疾病、白内障,于是大科室就开始分层、分家,在这个过程中,更多的医生也成为小科室的管理者,科室的复杂性也因此增加。曾经有个朋友询问我看眼科的事情,我研究了很久之后,才帮他在“眼科”下面的“眼底科”里定位到了“眼底外科”。

你看,科室架构的底层逻辑,是一种类似商业模式般的存在,患者越多,技术越好,然后疗效就更肯定,随之招来的患者就更多。这三者之间所形成了完美闭环,科室就变得更复杂了。

所以,挂不对号是常有的事情,作为患者,我们不用感到烦恼。为了应对这种挂不对号的问题,一些医院也会成立一些“中心”,来围绕患者重新构建新的工作模式。比如“脑卒中单元”,会为一个紧急脑卒中的患者安排一个团队,包括神经内科、神经外科、麻醉科、心血管科等等,让医生以处理一类病人为中心,这就是所谓的科室架构的动态变化,诸如此类的还有各类绿色通道,多学科会诊中心等等。近年来陪诊师很流行,其实他们做的工作解决的正是信息差的问题。

挂号之后,就是去相应科室请医生诊疗了。很多时候,我们面对医生是完全的被动状态,我们能做的,一方面是尽力配合,另一方面就是默默祈祷,自己别有什么大问题。但我相信你一定想过这个问题,医生是怎么确定我有病的,他又是依据什么来制定治疗方案的呢?

你别担心,医学其实离普通人也没那么远。实际上医学分几个部分,第一个部分数理化生物,普通人没必要学;第三个部分是内外妇儿,普通人没有前期解剖等等知识铺垫也确实学不会,但中间的第二部分,叫做桥梁课,也是医学小白到医学生的关键过渡,这个部分学习怎么问诊、查体、看片子、看报告、开药、打针输液等等,这部分,你是可以理解的,也应该了解一下。

我们讲几个大家最关心的话题。比如,医生是怎么写病历的,为什么你经常感觉病历像天书?其实,这是因为病历本身就不是写给你看的,严谨地说,一份病历是否合格,并不是以患者个人阅读满意为标准的。门诊的病历相对简单,只有你的主要症状和病史描述,以及医生给出的诊断和检查、治疗建议等。但是如果你到了病房,一个病历夹子里会有厚厚的一沓病历,按照严格的顺序码放好。包括你的身体信息、检查结果、主观及客观的病情描述。客观的包括你今天的体温、查体的结果、检验的报告、症状等等,主观的则是医生根据这些客观结果做出的判断,例如患者目前考虑什么诊断、应该做什么治疗、上级医师查房指导意见、其他科室会诊意见等等。

刚才提到了病历,请记住病历很重要,它的关键使用场合其实是医患纠纷发生时,双方打官司的时候。因为它是还原诊疗过程的一项关键证据。另外,上级医师查房或者其他医生来会诊的时候,阅读病历可以迅速地了解病情,如果是用患者都能看懂的大白话,不但阅读有障碍,而且读起来也非常尴尬,比如说患者“尿不出来尿2天”,就不如“排尿障碍2天”明确,因为前者可能是肾、尿道等等问题,而后者的意思特指尿道梗阻的问题。既然这样,患者就完全不用看病历吗?病历上诊断书和医嘱的部分,是给患者读的,请注意阅读。当然考虑到患者的阅读需求,目前要求病历在患者告知部分简明、清晰、可读性强,并且都已经改成了机器打印,已经很少会遇到医生笔记潦草看不清的情况了。

当你了解了病历的几项基本用途,你就知道为什么医生写病历没有那么考虑你的阅读体验了。

当然,作为患者,我们还应该了解一下,医生如何下诊断。直接告诉你答案,医生下诊断有个原则,叫做“一元论”,也就是如果一个人不舒服,尽可能先归结到一个疾病上,因为概率最大。我举个例子,一个人如果同时出现“肚子疼+发烧+黄疸”,作为医生,从医学的诊断库里搜索,满足这三个症状表现的,应该首先考虑急腹症,例如胆管炎,并且去查体,做检验来确定,而不是首先考虑他就是“肠胃炎+感冒+吃了太多胡萝卜”让身体变黄了。你说后面的可能性有没有,当然有,但太少见了。

其实标准的医学诊断,要求三个环节——问诊、查体、辅助检查。先通过问诊有个初步判断,再通过一些查体佐证自己的判断,最后再通过检查进一步去明确是不是这个病,这个病到什么程度了,下一步该怎么治。这三步每一步都不能少。

你可能会说,现在谁还问诊啊,医生只知道开检查。这主要是由于随着技术的进步,辅助检查可以覆盖很多要素,因为它的精准度和敏感性更高。例如早期肺癌本身就无症状无体征,硬要搞个全套听诊肯定不如一个CT高效。但我们担心的没错,有时候忽略问诊和查体确实会出问题,现实世界是复杂的,不但病人的症状不会按照教科书来,病人自己也会撒谎。我在书里讲了个例子,一个未成年的女孩说吃坏东西了,肚子疼,你会考虑什么?急腹症对不对?但这个女孩撒了谎,她否认了性生活史,实际上她的腹痛来源于宫外孕破裂出血。所以光靠做腹部的检查,不仔细去问病史,甚至去感知病人刻意隐瞒的病史,也许就漏了盆腔,错过了救治的时机。

好,经过问诊、查体、辅助检查,病情确认了,下面该治疗了。

正式介绍治疗以前,请原谅我先给大家泼盆冷水。我们要慢慢接受一个现实,就是医疗是有局限性的。我们都追求“有效的医疗”,但“有效的医疗”其实就是认可医疗的局限性。如果我说,医生有时候治病也是试试,你会不会觉得像在开玩笑?但事实上,医生会面临治疗上很多艰难抉择。比如有的患者发烧,用了很多抗生素也不好使,医生通过许多检查也很难判断究竟是特殊的感染,还是自身免疫性疾病导致的发烧。如果是感染,就要升级抗生素,甚至加抗真菌药,如果是免疫性问题,就需要用激素,但激素本身又是可以让感染加重的,听上去像是面前放着两个药丸,一个是解药,一个是毒药。这个时候,既需要医生的经验,更需要医生的决断力,判断错了,病人就会出问题。但这就是医疗的现实,是每个医生的觉悟,所以精进技术是每一位医护工作者义不容辞的责任。

另外,医学在相当多的方面其实了解还非常少。对于我自己的肿瘤领域,同样的药物,谁用了会有效,谁用了无效,到现在也经常是要看概率的,而概率换一种表述,就是“运气”。医疗技术的进步其实一直在将以前靠运气治好的病转变成一个确定的“答案”,但这样的“答案”到现在还不是非常多,所以治疗就是有可能在不断试错中前进的过程。

在这个背景下,治疗过程中医生难免和患者发生摩擦。比如一些患者来门诊要求输液,医生认为开口服药就足够了,但患者会拒绝,坚信输液比口服的效果好。插播一条小知识,口服和输液的目的都是使药物达到合理的血药浓度,只有在抢救的时候才会采用输液、注射这种方式快速地起效。输液本身还有许多副作用和对身体潜在的损害,它只是在口服不能解决的情况下一种必要的手段。

临床上也会经常遇到患者拿着医学文献来和医生battle的场景。其实,普通人与医生之间的差别不在于获取信息的能力,而是整合信息的能力。这些最新发表的文献应该如何解读呢?我再插播一条小知识,医学文献的权威程度有个简单的排序方法:最基础的是国内期刊发表的文章,向上一级是高评分高引用的SCI文章,也就是《科学引文索引》系统下收录的文章,再高一级是“综述”和“荟萃分析”,它很少是投稿,多数是学术杂志找业内权威大神约稿,请他们将目前发表的文章进行整合,得出一个结论。如果再向上一级,便是“共识”,是所有核心的专家组制定的。最高一级是由一些被普遍认可的官方组织,根据共识制定的“指南”,就是我们医疗界所谓的“公理”。但我们知道,医学在不断进步,所以有些公理许多年后也依然会被推翻或者修订。按照这个证据级别的顺序来看文献,你就不会被朋友圈什么新发的文章忽悠了。

刚才我们试着从医生角度,解释诊疗的过程。作为患者,我怎么确定医生的方法是有效的?我有没有被过度诊疗呢?

这部分我之所以放在书的最后,是希望你了解了前面的医学知识和信息之后,和我一起来探讨一个问题,什么样的医疗才是有效的。

有效医疗的反面,也就是“过度医疗”,这类现象确实是存在的。

但我必须强调的是,有些“过度医疗”,不独属于某些医生的道德行为,有时候也是双方合力的结果。一方面,有些医生在应对考评绩效压力的时候,会开展更多业务;另一方面,也许想快点治好病,许多患者在缺乏指征的情况下也会要求医生给自己开检查和开药,比如有些患者发烧了就来找我开抗生素,尽管他们的白细胞不高,没有细菌感染的证据,我要花费更长的时间劝说他们离开,然而他们经常会换个医院继续开。所以,这些“过度医疗”就像是一种“共谋”。那如何避免“过度医疗”?我想这不仅只是对某些医生单方面的道德教育和处罚,也需要成为一门大众的必修课。

总体来说,如果让我给患者就诊提个建议,那我希望患者能在关键的决策上寻求第二诊疗意见。假设两家三甲医院的医生都同时建议患者手术,那么就选择一家比较信任的医院去做。如果两个意见发生冲突,先不要急于评判哪家医生水平高,哪家医生不认真,很可能是你关切的问题本身就没你想得那么严重,如果你仍然希望有个最终的说法,那我建议再花一些时间去寻求进一步的咨询。

另外,有效的医疗也是要谈性价比的。我在书中特别花了一些篇幅讨论“生命是有性价比的”这个课题。有些人对于幼年的宝宝和九十多岁的老人在治疗和花费的意愿上是不同的。而一个很早期的癌症患者,和一个晚期癌症患者,人们投入的精力和获得的治愈期待,也许也不太一样。因此到底要花怎样的精力,既取决于治疗的性价比高不高,也取决于病人对治愈的希望和对治疗痛苦的忍耐程度。疾病的治疗本身就是复杂的,我们只能像打牌一样,做符合当下的最优解,任何寄希望于全知全能不留遗憾的决策最终都会以遗憾和痛苦告终。

另外,我还想跟你谈谈“养生”这个话题。有效的医疗也涉及普通人保持健康的养生行为,但要提醒你,很多我们自以为的养生,其实是在伤害自己。现代年轻人都很佛系,早早地就开始了养生,但请你务必注意甄别,避免上当受骗。接触一下中国古代的医疗史,以及欧洲医疗史、美国医疗史你就会惊奇地发现,过去人们治病和养生的基本方法居然出奇地一致,最常见的方法就是放血。头疼脑热,一定是血多了,放血;发烧,那一定是血热,放血;驱邪,血里有淫邪入侵,当然更要放血……英格兰国王查理二世和美国总统华盛顿都死于放血疗法。现在我们回看,会觉得有些荒谬。类似的还有小时候的“安利”胶囊,全民气功热,酸碱体质,现在也都很少有人再提及了。未来的我们也许一样会嘲笑我们现在正在吃的保健品。我家的老人也经常会买回来一堆“骆驼奶”,我的原则是,只要不明确损伤身体的,不反对,明确有上当受骗嫌疑的,不支持。

最后,我们聊一个最近比较热门的话题——人工智能医疗。我参加过不少会议,会上的厂商都很有求生欲地在表达机器不能取代医生。说句玩笑话,作为机器你不去努力取代医生就别干了,没有梦想怎么可以呢。机器可以取代,甚至一定会取代的是那些重复机械琐碎又费力的医疗行为,现在的机器判断肺结节等疾病的准确性已经不差于人,甚至有更高的精度和更快的速度,更重要的是机器总有不知疲倦的服务能力。而且机器未必没有温度,它完全可以模拟出人的情感,至少在收费窗口对你保持微笑。有人说机器未必能够按照医院的架构帮你挂到合适的号,那不是因为机器不行,而是医院自己的架构有问题。机器能迅速取代的是人按部就班的工作,但短期内无法取代人的共情能力。所以探讨机器能做什么不是我能做的,而我只是自省,与其担心自己被机器取代,还不如把医生做成更有温度的那一种。

时间关系,这本《医生,你在想什么》只能聊到这里了。

刚才,我分别从“医院”“医生”“患者”三个维度和你进行了讨论,或许你对“有效的医疗”已经有了自己的判断。

最后,我还想跟你说点心里话。作为一个医生兼科普作家,我认为,医生和患者的认知差异不来自医生的优秀,而是知识和体验的差别。有时一个常年陪床的护工在很多方面的认知未必就差于一个刚刚入科的医生。

相信很多朋友都是各行各业的精英,当你获得了这些信息,你自然会对一个行业有更多的认识,可以将你在金融、建筑、数学领域的思维迁移过来。所以我特地将医学知识放在第一部分,当你习得了之后,你自然就会和我一起来探讨医院是什么,科室为何这么构建,为什么说我们虽然缺医生,但很多医生也缺病人?我怀着诚意甚至是勇气写作本书,甚至有些不管不顾的坦诚,鉴于篇幅和内容限制,只能将一部分信息呈现在听书当中。

这本书没有刻意讨论医疗的问题,但作为医生,有时候也是患者,我和你一样真切感受到,医疗资源的不均衡,医生水平的参差都可能导致医疗结果的不满意。所以读了这本书,也许能让你拥有判断医疗是否“有效”的能力,在选择医院、选择医生、做出理性医疗决策方面获得一些助力。

我是王兴,希望你喜欢这本书,如果感兴趣的话,也可以去阅读原书,期待你跟我的讨论。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

医生下诊断有个原则,叫做“一元论”,也就是如果一个人不舒服,尽可能先归结到一个疾病上,因为概率最大。

-

疾病的治疗本身就是复杂的,我们只能做符合当下的最优解,任何寄希望于全知全能不留遗憾的决策最终都会以遗憾和痛苦告终。