《准备》 刘玄解读

《准备》| 刘玄解读

关于作者

黛安娜·塔文纳,她是美国新型教育理念的开拓者。她在南加州大学获得了心理学和社会学学位,在斯坦福大学获得了管理和政策硕士学位。她大学毕业后一直都投身教育事业,二十年间,在加州各地的城市和郊区公立学校做过老师、管理者和校长。作为萨米特公立学校的联合创办者和首席执行官,黛安娜开创了一种新型的办学理念。

关于本书

这本书讲的是美国萨米特中学的故事。这所中学注重实践、自主学习、团队合作和反思,旨在培养所有的学生考上大学、毕业后适应当今社会的工作环境,并过上有经济保障的、充实而有意义的生活。时至今日,加州和华盛顿两地共计开办了十五所萨米特公立初高中学校,是全美知名的非盈利性机构。本书的全部收益将无偿捐赠给一个学生奖学金基金。

核心内容

成长是人生的必修课。从中学到大学,对每个人来说都是长大成人的一个重要关卡,怎样才算做好准备?这个问题的答案,就跟我们每个人都有关。所以我觉得,这本书不仅对做教育行业的朋友有帮助,对于家长教育孩子,甚至对于每一个终身学习者,都会有启发。

你好,欢迎每天听本书。今天要讲的这本书,名字叫《准备》,讲美国的一所高中萨米特中学的故事。

乍一听,你会觉得这个名字有点陌生,我们为什么要了解一个不认识的外国中学呢?

有一个原因就是,这个学校建立才十几年,但是学生的成绩特别好。2007年,它的第一批学生毕业,有98%的人考上了大学。要知道,当时美国加州平均的大学录取率还不到50%。十几年来,萨米特中学的大学录取率一直保持在这个水平。你可能会说,这所学校的生源是不是特别好?不对。萨米特中学不挑学生。它的学生里,甚至有患诵读障碍,或者来自吸毒家庭的不幸孩子。或者,他们是不是研发了一套针对考试的教学模式?也不对。事实是,成绩对这个学校来说,只是一个附带的结果,他们的目标很理想化,就是帮助孩子更好地成长。

说到这儿,你会不会觉得,这个学校真的很神奇。是的,萨米特中学在全美,甚至全世界的教育行业,都引起了广泛的关注。大家都很好奇,它的创始人戴安娜·塔文纳怎么把一个听起来很乌托邦的教育项目,变成了现实?

我们今天要说的这本书,就是塔文纳自己的总结。

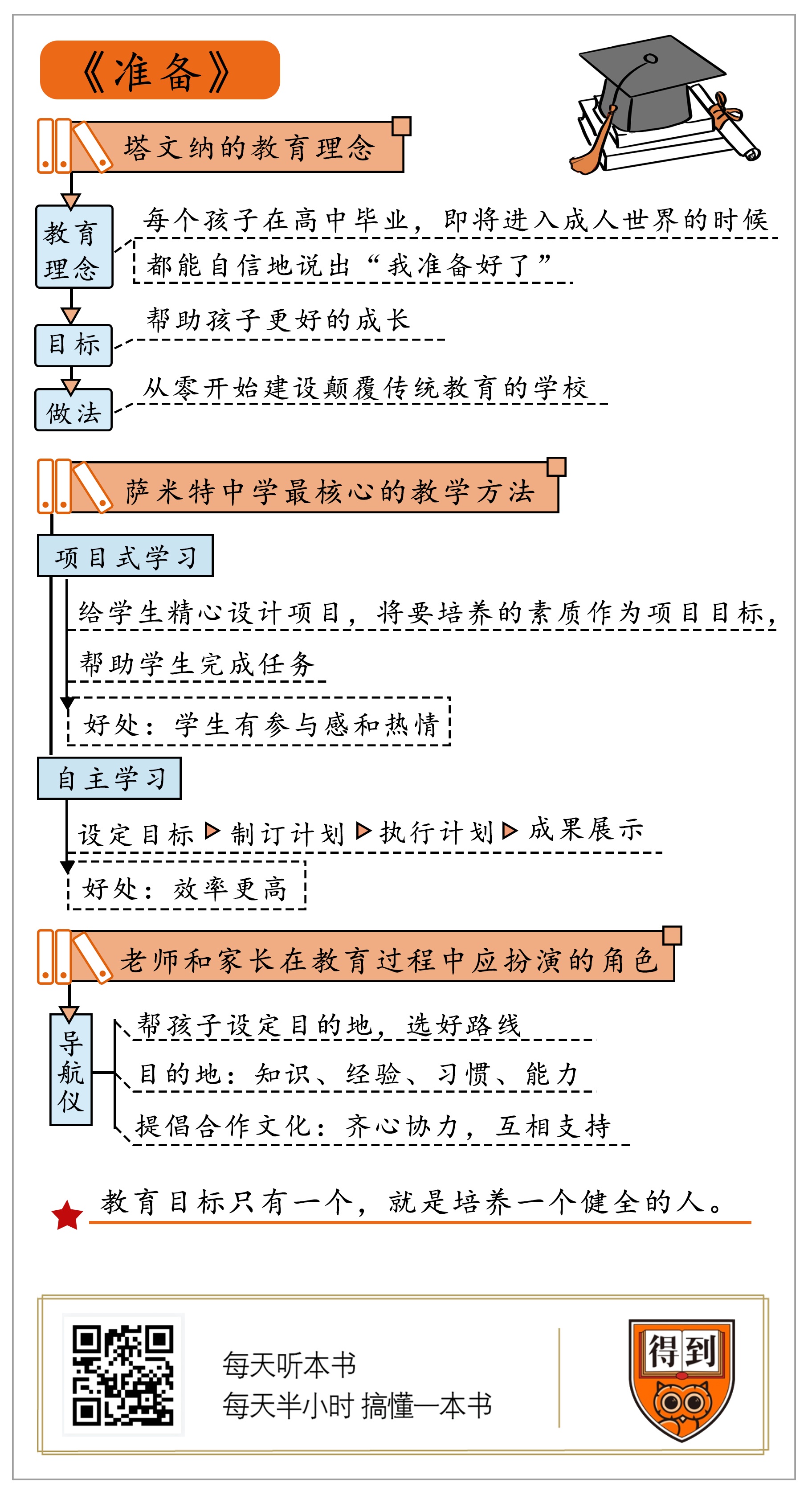

她的教育理念听起来很朴素。她只是希望,每个孩子在高中毕业,即将进入成人世界的时候,都能够自信地说出:我准备好了!但是,我们心里都明白,想要把这个理念落实,非常困难。成长是人生的必修课。从中学到大学,对每个人来说都是长大成人的一个重要关卡,怎样才算做好准备?这个问题的答案,就跟我们每个人都有关。所以我觉得,这本书不仅对做教育行业的朋友有帮助,对于家长教育孩子,甚至对于每一个终身学习者,都会有启发。

塔文纳这本书,很多专家都推荐过,像是在线教育平台可汗学院创始人萨尔曼·可汗,一直关注教育的比尔·盖茨等等,还有很多一线教育工作者,包括国内人大附中、清华附中的校长。这些专家推荐这本书,是因为这本书里不仅有崇高的教育理念,而且有很多切实可行的教育方法。

今天的解读,我会分三部分来讲这本书。第一部分,我们结合萨米特中学创立的故事,来讲讲塔文纳的教育理念。第二部分,我想跟你分享这所学校最核心的两种教学方法。第三部分,我们来说说,在这样的教育模式中,老师和家长的角色。

塔文纳在书的一开篇,讲了一个很励志的故事。故事的主角叫伊莎贝尔,这个女孩身材娇小,但是成熟镇定,看起来完全不像高一的学生。她一个人来到萨米特中学,找到塔文纳,要求转学。伊莎贝尔对塔文纳说:我想上大学,但是在原来的学校,这根本不可能,因为我曾经参加过黑帮。

像伊莎贝尔这样的孩子,我们一般会管他们叫问题少年。大多数老师和家长都会戴着有色眼镜看他们,觉得他们很难悔改。塔文纳做了什么,帮助伊莎贝尔彻底摆脱了过去呢?她只是给了伊莎贝尔一个名额,伊莎贝尔就抓住机会,认真学习,很快就赶上了班里的其他同学。塔文纳还给伊莎贝尔介绍了一个工作,她靠打工挣钱,开始了自己的新生活。

塔文纳说:伊莎贝尔需要的是一个机会,而不是什么救世主。

在创办萨米特中学之前,塔文纳是一个高中老师,她曾经就妄想过要当孩子们的救世主,想要帮助那些学习不好、家境不好的孩子,改变他们的命运。但是,她发现自己的愿望很不切实际。就算她非常非常努力,帮助学生拿到高中毕业证,他们还是可能上不了大学,找不到工作。

你看,真正的目标很明显,让学生做好准备,不只是要帮他们拿到毕业证,还要帮助他们在这个社会上,找到适合的位置。顺着这个目标,塔文纳就发现了一个问题。那就是,美国现在的教育模式和社会需求是不匹配的。美国现行的依然是工业时代的流水线教育,但是,社会对人的需求已经改变了。

什么叫流水线教育呢?美国现在的教育模式,大约是在20世纪50年代成形的。那时候学生毕业之后最常见的出路,是到工厂上班,雇主希望他们具备三种技能:耐得住长时间工作,记得住复杂的操作指南,还有会算数。教育,就是为了生产出符合这个标准的人才,所以知识也是标准化的。学校会在同样的时间,用同样的方式,教同样的科目,让学生快速学会标准知识,为适应工厂生活打好基础。这看上去就像是一条流水线,是吧?因为大部分学生毕业后,就是要上“流水线”的。

如今,工业时代对人才的要求已经过时了。现代雇主看重的能力不再是记忆和算数,他们希望员工能够解决复杂的问题,拥有批判性思维、创造力,情商高,还能够与人协作。

经济环境在变,人们的想法在变,但是教育模式没有变。在这样的环境下,教育自然就会出现各种问题。有些穷人家的孩子会辍学,辍学之后很难找到好的工作;有钱人家的孩子也有自己的困境,有些孩子只想混个文凭,对学习不感兴趣。他们进入社会,一样会四处碰壁。

在中学阶段,学生怎么才能真的为未来的人生做好准备呢?塔文纳意识到,想要解决这个问题,她要做的不是在现在的教育模式下修修补补,而是重新设计一所更适应当下环境的学校。

美国教育存在的问题,不只塔文纳看到了,很多人都看到了。在美国加州,有一群家长,他们就对社区里的高中很不满意。他们不明白,为什么美国的企业求贤若渴,但是他们的孩子却没办法胜任那些工作。有的孩子,只是因为没有选修特定的课程,就错了上理想大学的机会。这群家长成立了一个社区高中基金会,决定自己运营一所高中。这所学校,就是萨米特中学。他们邀请了塔文纳来当他们校长。塔文纳获得了一个机会,把心中的教育蓝图变成现实。

塔文纳和基金会的想法当然很好,但是想要从零开始建设一所颠覆传统教育模式的学校,谈何容易。第二部分,我们就来说说塔文纳怎么把她心中的教育蓝图变成一所真实的学校。

塔文纳在萨米特中学,创立了一套跟前面说的“流水线教育”完全不同的教学模式,我觉得,其中最核心的是两种教学方法:项目式学习和自主学习。下面我们就分别来说说。

有一次,塔文纳来到一所高中考察。她问其中一个男孩:你觉得学校怎么样?那个男孩的回答是:挺无聊的,但是所有的学校都这样。每个人都讨厌上学,但又能怎么样呢,我们还不是必须得来。

这个男孩的答案,说出了很多孩子的心声。为什么学生不喜欢上学呢?塔文纳一直在反思这个问题。她觉得,问题不在于知识本身,也不在老师,而在于传授知识的方式。传统的教学方式,会把学生需要掌握的知识划分成单元,比如工业革命、世界大战、电磁、细胞。学习的时候,老师在上面讲,学生在下面记,有时候还会有课堂讨论。到了期末,学生要参加统一的考试,或者写一篇论文。所以,学生对学习提不起兴趣,也可以理解,大多数人都是这么过来的。

既然这样,为什么不让学习变得更有吸引力呢?塔文纳就按照这个思路,设计了一套跟传统教育不同的教学方式,叫作项目式学习。老师的任务是给学生设定项目,然后帮助他们完成任务。这些项目是一个问题,或者一种挑战,而且,这个问题或者挑战必须让学生觉得,跟自己有关。

听起来,这也不是太新鲜的教学方法。几十年前,美国就有类似的尝试了。塔文纳在之前的学校也用过项目式学习。当时,她给学生布置了一个项目叫“美国梦”,要求学生自己选一位美国历史人物,做好调查,说说他刚到美国的时候带着哪些行李,然后做一次陈述。项目的效果还不错,学生的讨论很热烈,他们也学到了有用的知识,有的学生甚至开始质疑电影里历史场景的准确性。但是后来回想的时候,塔文纳觉得这样的项目式学习是失败的。这种项目式学习虽然调动了学生的兴趣,但是它缺乏实质性的内容,所以没办法帮助学生真的做好准备。

怎么才能让项目式学习的效果更好呢?

答案也很简单,就是要精心地设计项目,把培养某些素质作为目标设计到项目里。在塔文纳看来,精心设计的项目就是最好的教学方式。

一开始,塔文纳和她的团队想要寻找现成的项目,但是他们发现,这很困难。所以,萨米特中学的老师,日常工作的一大重点,就是自己设计这些课程项目。

比如说,一个历史课的项目,他们会设计成“工业革命:产品的故事”,让学生去了解某个工业时代的产品是怎么发明出来的,又是怎么一路发展到今天的。如果学生能够自己去完成这样一个课题,他们自然会对工业革命,以及相关的历史知识,有所领悟。再举个例子,一个物理课的课程项目是“设计电屋”,学生要给大楼的模型设计供电系统,体验一下当电力工程师的感觉。你看,项目式学习,并不是说学生不用了解工业革命或者电路的知识,只是他们不是在某个课程单元里听老师讲这些知识,而是在参与项目的过程中,自己学到的。项目式学习的本质,是把教育的责任主体翻转过来,从老师的教学任务,变成学生自己的挑战。

项目式学习最大的好处,就是让学生更有参与感,也更有学习的热情。我们心里都很清楚,如果学习让人丧失了兴趣和主动性,其实不利于孩子的成长,更不利于孩子未来进入社会。只是大多数人都身陷在旧的模式里,没有办法改变现状。家长们都是在传统教育模式中长大的,他们可能觉得项目式学习听起来不错,但是让孩子不再听课、记笔记、做作业、考试,而是讨论、做调研、做设计、做展示,家长会担心成绩,他们会担心,项目式学习会不会跟主流的教育体制不兼容?

塔文纳说:调查显示,学生在做项目的时候学到的知识,其实更牢固,理解也更透彻。只要项目设计合理,这样的学习方式,并不会影响考试成绩,甚至会让成绩更好。而且,在项目式学习中,学生不光学到了知识,还学会了如何运用知识。更重要的是,学生喜欢这样的学习,他们更愿意参与,出勤率也更高,哪怕是那些平时学习成绩不好的学生。

当然了,要完成项目,学生还是必须要学习很多相关的知识。一开始,萨米特中学也是用的是传统课堂教学方式来教这些知识,但是,效果并不好,学生的满意度很低。后来,他们彻底放弃了传统课堂,使用第二种新的教学方式,自主学习。

现在,请你假想你就坐在萨米特中学的教室。今天的课程刚刚开始,老师问你和你的同学:你这一个小时的目标是什么?然后让你们填写一个目标计划表。你可以随便选择你想学的课程,不管是法国大革命的起因,还是指数问题。老师在教室里环顾,给你们的目标提建议,他会问你:你这个目标,60分钟能完成吗?或者,你的目标设定当中没有写时间,你打算什么时候完成?

两分钟之后,老师会让你们把自己的目标和同学分享,互相提意见。然后,他会问你们:你打算如何实现目标?让你制定一个可操作的计划。你还需要回答,目标要完成到什么程度?你的优势在哪里?等等问题。回答这些问题,大概需要几分钟的时间。这堂课剩下的不到一个小时,你要做的就是按计划完成你自己定下的任务,最后在课堂结束之前展示你的成果。

我们来总结一下,设定目标、制订计划、执行计划、展示成果,这就是自主学习的一个完整循环。

自主学习的效率更高,相信不需要我多做论证。塔文纳在书里提到了一个叫布鲁迪的男孩,他8岁的时候喜欢上了过山车,如果罗列出布鲁迪了解的所有关于过山车的专有名词和概念,你会发现它们涉及众多的科目,包括物理、工程学、数学、建筑学、设计、政策和历史,囊括了从小学到大学的各种知识点。他的年龄没有限制他吸收更多的知识,因为他可以通过多种渠道去学习,而且每学到一定的知识,都有助于他在此基础上掌握更多的内容。自主学习,让他的学习过程成为一个高效的良性循环。

萨米特中学的自主学习方式能够实施得这么顺利,还有一个得天独厚的优势,就是它的位置靠近硅谷。所以它从先进的企业吸取经验,还能获得很多技术上的支持。2014年,Facebook的CEO扎克伯格拜访了萨米特中学,他问:我能捐给你们多少钱?学校回答:我们不缺钱,我们缺工程师!扎克伯格说:好!就捐工程师!于是就有了Facebook教育团队部门。他们为自主学习开发了一个学习平台。

在这个平台上,老师可以给每个学科布置学期的总任务和阶段任务,然后给每项任务设定截止日期,上传辅助学习资料等。打开学习界面,学生就可以看到这些清晰的任务,然后自主开始学习。学校可以评估学生在每个阶段的学习,判断他能否进入下一个阶段。如果学生觉得内容很简单,他就可以加速学习后面的内容,如果学生觉得内容很难而落下进度,则会提供足够多的支持,直到让他解决这个学习内容。换句话说,每个学生的学习都是个性化的,真的做到了因材施教。

我曾经看到一个说法,说应试教育是形式合理,好执行,便于选拔人才;素质教育是实质合理,更有利人自身发展。相信大多数人也会认同这个说法。但是仔细想想,这个说法相当于预设了世上有两种学习,一种是学习知识,一种是培养能力,而且这两种学习不能兼容。可是,这个说法真的合理的吗?在萨米特中学的故事里,我们看到,两种学习可以兼容。它们不是两条平行线,而是双螺旋线。所以,理想的教育不应该有帮助应试和培养素质的区分。教育目标只有一个,就是培养一个健全的人。

项目式学习和自主学习,这两种方法,可以激发学习的主动性,让学习进入良性循环。那么,在这个过程中,老师和家长应该扮演什么样的角色呢?塔文纳的答案是导航仪。在她看来,路要学生自己走,老师家长能做的,就是在孩子长大成人之前当好一个导航仪,帮孩子设定目的地,选好路线。

高中教育的目的地是哪里?其实就是塔文纳在书里反复说的,准备好。具体来说,需要在四个方面下功夫,知识、经验、习惯和能力。不过,这些素质的训练并不是孤立的,而是相辅相成的。在这部分的解读里,我想重点跟你分享一下,塔文纳对培养其中的一种能力,合作能力的看法,因为它不仅适用于中学教育,对于家长教育孩子,以及我们自身的学习和工作,也同样很有帮助。

在萨米特中学,有一个很有趣的迎新仪式,叫“戳气球”。老师会让每个孩子手里拿一只气球、一支铅笔,然后大家围成一个圈,做这个游戏。游戏的规则是:一分钟之后,谁的气球还没被戳破,谁就会得到一份礼物。可以想象,教室里顿时炸了锅,孩子们到处跑着去扎别人的气球,整间屋子里充满了笑声、尖叫声和气球的爆裂声。最后,所有的气球都戳破了,没有人赢。

“戳气球”这个游戏就是想告诉孩子们一个道理,在残酷的竞争中呢,很可能最后没有赢家;但是如果大家能够合作,每个人都是赢家。这个游戏展现的正是美国传统教育中学生所面临的局面。大部分时候,学生是靠竞争取得胜利。一个人通过努力、信念、运气、特权等等因素杀出重围,但代价是什么,谁为他的成功埋单?

相比之下,萨米纳中学提倡的是一种合作文化:学生齐心协力,互相支持,视彼此为队友。

在塔文纳看来,合作是比竞争更重要的能力。进入大学,就意味着要跟自己完全不同的人相处,特别是大家还要在一间二十多平方米的宿舍里共同生活,情况会变得更加复杂。如果在高中阶段就在合作中锻炼了如何处理复杂人际关系的能力,孩子们自然能更好地适应大学生活。

那么,作为老师或者家长,怎么培养帮助孩子做到这一点呢?塔文纳的答案是,教导孩子达成共识的重要性。她在书里讲了一个故事,这个故事能很好得说明,在合作的问题上,老师能够给学生提供怎样的帮助。

有一个项目学习小组,他们的任务是研究概率问题。但是,这个小组遇到了困难,有一个女生问老师:她能不能跟另一个同学单独成立一个新小组。显然,这个小组遇到的困难不在于具体的工作,而是团队协作。

这个时候,就需要老师出场了。老师首先要做的就是帮助他们找到无法合作的原因。这位老师就把小组成员叫到一起,让他们分别描述一下,现在遇到了什么问题,他们有什么看法。学生肯定是各有各的说法。比如说,这个小组里有一个同学就认为,自己的数学一直很好,概率问题难不倒他;另一个同学觉得自己曾经帮父亲打理园林生意,对银行和贷款有一手经验。本来他们在一起合作很互补,但是,他们都觉得其他人不看重自己的长处,他们没办法沟通,只想摆脱对方。

你想想,生活中,大部分的分歧、吵架是不是都是这样?不是因为事情本身有多复杂,而是因为每个人都只从自己的角度看问题。所以,能够耐心地倾听对方的看法,是合作顺利的前提。经过这样的沟通之后,小组成员都理解了对方的想法,抗拒的心理也就没那么强了。

接下来,老师就建议项目小组先明确一个团队目标,然后制订相应的计划,确保每一个人都能够发挥独特的优势。经过这样一轮协调之后,团队工作又回到了正轨。之后的一周时间里,老师还要关注项目小组的工作进度,给他们反馈和辅导。

在这个过程中,老师的调节背后是有一套方法的。她用的是萨米特中学提倡的一种决策思维,叫STP法。STP法把决策过程分成四步,首先,把现实困境归结为一个问题,也就是老师让团队成员明确的目标。第二步,了解背景情况,听取每个人的意见,但不要妄下判断。老师一开始让学生充分沟通,就是在完成这个步骤。接下来的第三步是明确计划;第四步是提出具体的建议。所以,在完成了前两步之后,老师就建议学生制定更具体的计划,然后持续关注他们的进度,给他们反馈和辅导。这个过程走下来,学生就在老师的指导下,用STP法完成了一个决策过程。

塔文纳说,在萨米特中学,团队合作问题主要出在两个方面。第一种情况是任务本身不适合团队合作,如果你把一群学生放在一起,让他们解一道数学题,擅长解题的孩子肯定一个人就把任务解决了。这当然是老师的问题。第二种情况就是概率小组遇到的这种,虽然任务足够复杂,但是团队的合作进行不下去了。这个时候,就更需要老师的指导。

那我们再来回想一下,这位老师虽然没有参与小组的具体工作,但是在整个过程中,她始终掌握着主动权,运用具体的决策方法,引导学生走上正轨。这就是导航的作用。

最后,概率小组不但达成了自己设定的目标,也明白了维系人际关系的意义所在:如果关系出现裂痕,一定要想办法去补救,而不是甩手不管。在今后的人生中,他们会明白,这个收获,比学会了概率论更有价值。

长大成人是我们的必修课。它不应该是一道窄门,千军万马过独木桥;它应该是一个路口,孩子们可以手拉手一起走到这里,面前是更宽广的天地。

《准备》这本书就讲到这里。萨米特中学的教育理念和教学方法,其实并没有什么特别新鲜出奇的地方,我们大多都有所了解。塔文纳自己也说,有人把萨米特中学提名为2015年年度最佳创新教育公司,这有点可笑。萨米特既不是公司,也没有什么真的创新。塔文纳觉得,他们做的不过是把大家都熟悉的教育理念和方法整合起来,打造一种连贯的、切实可行的教育模式。

如果说萨米特有成功的秘诀,也许这就是吧。

撰稿、讲述:刘玄 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.想要解决美国教育的问题,塔文纳要做的不是在现在的教育模式下修修补补,而是重新设计一所更适应当下环境的学校。

2.理想的教育不应该有帮助应试和培养素质的区分。教育目标只有一个,就是培养一个健全的人。

3.长大成人是我们的必修课。它不应该是一道窄门,千军万马过独木桥;它应该是一个路口,孩子们可以手拉手一起走到这里,面前是宽广的天地。