《六度分隔》 傅渥成解读

《六度分隔》| 傅渥成解读

关于作者

邓肯·瓦茨,是美国微软研究院首席研究员、前哥伦比亚大学社会学教授。

关于本书

《六度分隔》这本书是邓肯·瓦茨的成名作。在2003年的时候,瓦茨组织了一个研究计划,首次验证了社交网络的六度分隔理论,并把实验结果发表在美国的《科学》杂志上。

核心内容

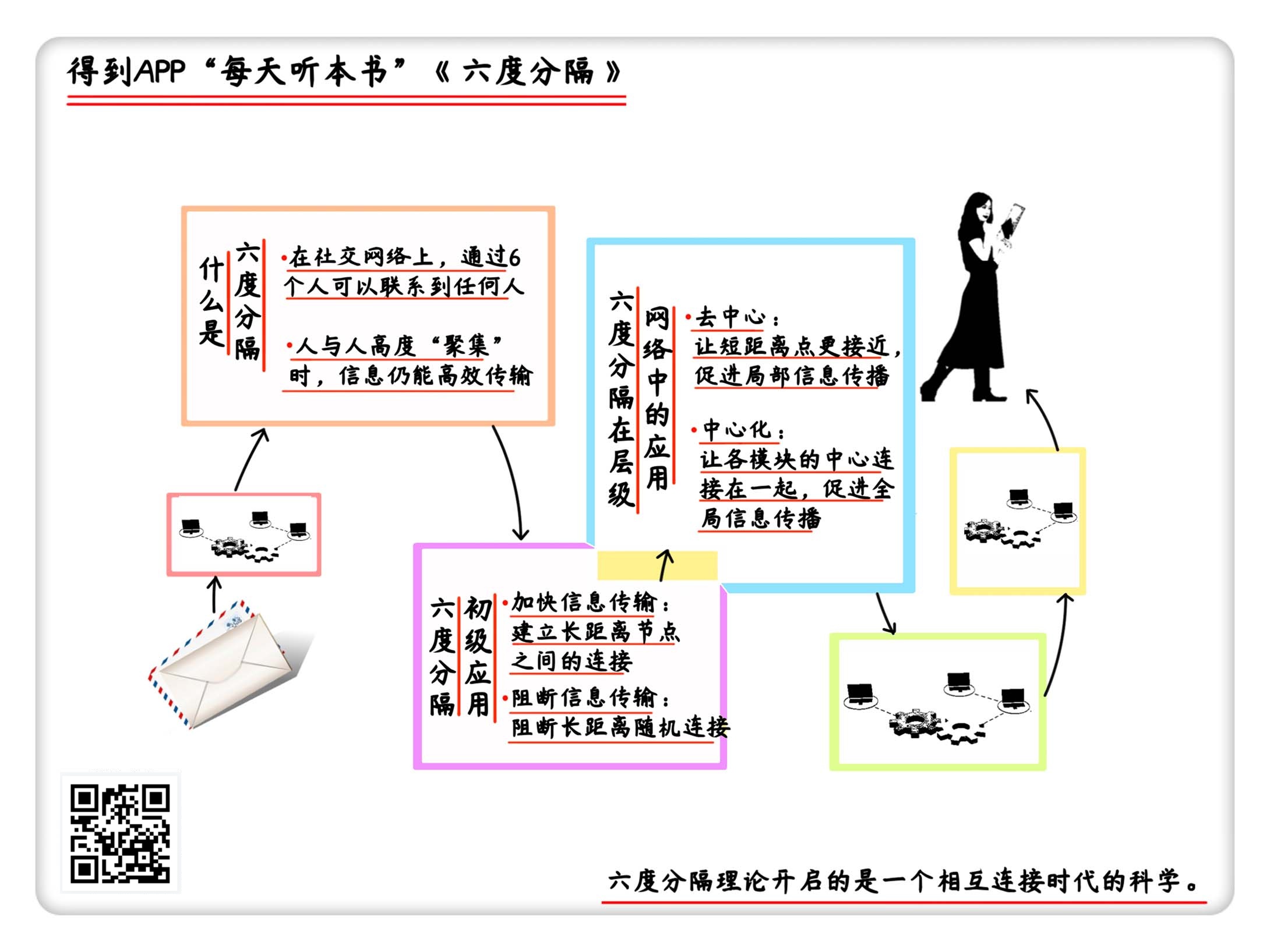

一、公众对六度分隔这个概念的一些误解;二、怎么利用六度分隔理论来阻断或者加快信息在网络中的传播;三、六度分隔理论的一些更高级的应用,让你对生活中遇到的各种与网络科学有关的问题有全新的理解。

你好,欢迎“每天听本书”。本期音频为你解读这本书是美国微软研究院首席研究员、前哥伦比亚大学社会学教授邓肯·瓦茨的成名作《六度分隔》,这本书还有一个副标题叫“一个相互连接的时代的科学”。这本书的中文版大约21万字,我会花大约 30分钟左右的时间为你讲解这本书中的核心内容。希望我的讲解可以让你重新思考我们已经习以为常的、各种与“网络”有关的现象,也希望这些内容可以带给你一些新的思路,帮助你更好地利用互联网、交通网以及我们的社交网络等各种不同形式的网络。

“六度分隔”,有时也叫做“六度分离”,我们可能在许多不同的场合听说过这个概念。它的意思是说世界上任何互不相识的两个人,平均只需要六个中间人就能够建立起联系。这个理论不但是一个已经被证实的科学理论,它甚至还成了我们流行文化的一部分。

这个理论最早被提出是在1967年,当时,美国哈佛大学的心理学教授斯坦利·米尔格拉姆设计了一个“连锁通信实验”。他把信件交给一些志愿者,要这些志愿者把信最终交给一个特定的股票经纪人,他们只能直接把信件交给自己的朋友,由朋友再转交给朋友的朋友,最终送达目的地。

米尔格拉姆发现,有的信件只经过5个人就已经送到了目的地,他希望通过这个通信实验来证明:只需要5个中间人就能联系到任何两个互不相识的美国人,但他没能真正证明这个结果,因为他的实验有一个重要的问题,那就是大部分的信件其实没能成功送达。

米尔格拉姆的实验虽然不能算完全成功,但这个想法却给很多人留下了深刻的印象,很多学者开始尝试对这个问题进行深入研究,其中就包括我们今天要介绍的这本《六度分隔》的作者邓肯·瓦茨。

在2003年的时候,瓦茨组织了一个研究计划,他在世界上10多个国家随机挑选了18个人作为信件的“目的地”。这些人里面有美国康奈尔大学的教授、澳大利亚的警察、挪威的兽医等等。然后,他又在全世界招募了6万多名志愿者,试着重复米尔格拉姆的实验,实验的大致形式类似,但由于互联网的出现,瓦茨的实验主要是通过电子邮件来进行的,志愿者会把邮件转发给自己的亲朋好友,尝试建立自己和那18个人之间的联系。最终,有380多条信息链到达了“目的地”,而且瓦茨发现,在这些成功的信息传递过程中,大概需要5到7个中间人,平均下来的确就是“六度分隔”。

但有人可能说,6万多的参与者只成功了300多个人,这比例也太低了。瓦茨在实验中还发现,虽然成功传递的信息链是少数,但信息传递失败的原因不是因为他们没朋友,在那些中断的节点上,有三分之二的人表示,他们对这活动没兴趣,不愿意转发电子邮件。这个实验的结果发表在美国的《科学》杂志上。

不过,要说这个实验的重要程度,可不仅仅是得到了科学上的承认。虽然瓦茨他们的这个工作看起来像一个社会科学的工作,但这个工作的研究对象与其说是“人类社会”,倒不如说是我们的“社交网络”。

在他们做实验的时候,虽然互联网已经出现,但那时的互联网还远没有今天这样普及,各种数据的收集在当时也非常困难,不过我们还是可以说,瓦茨他们的工作开创了“社交网络研究”这个崭新的研究领域。最近几年来,随着移动互联网的普及和大数据分析技术的发展,研究者们可以在更大规模的网络上验证“六度分隔”理论了。

2016年,来自 Facebook 团队的一个最新的研究发现,平均每名用户与其它用户之间的距离为大约是3.57步,我们已经从“六度分隔”的世界进入到了“3.5度分隔”的世界。

好了,说到这你可能会问,既然现在我们已经进入“3.5度分隔”的世界了,那我们这时再来读《六度分隔》这本书,是不是会有些过时呢?并不是这样,我们必须特别注意,“六度分隔”的重点不在于 “六”这个具体的数字,而是“六度分隔”现象背后所反映的网络结构形式;更重要的是,正如这本书的副标题所说,六度分隔理论开启的是“一个相互连接时代的科学”,面对网络,我们关注的重点不再是网络上一个个微观的点,而是关注 “连接”,这让我们有了一个宏观的视角,开始关心这些点到底是怎么连成了一整张网络。因此,我们阅读这本书,最重要的是要学会用“网络”和”连接”的视角来理解各种社会现象。

好,接下来,我就为你介绍书中以下三个方面的内容。

首先,我要结合书中的内容,澄清一下一般公众对”六度分隔”这个概念的误解,详细说说,为什么 “六度分隔”这个概念在理论和实践上都是非常重要的。在理清了“六度分隔”的概念之后,接下来,我会介绍这本书中的一个重头戏内容,就是关于六度分隔理论的应用:怎么阻断或者加快信息在网络中的传播。这些介绍主要希望帮助大家建立关于“网络”和“连接”的一些基本图像。最后,有了这些基本的认识之后,我将更深入地介绍这本书中,关于“六度分隔”理论的一些更高级的应用,我会为你深入比较网络“中心化”和“去中心化”,对信息传播所起到的一些不同的效果。相信听完这些内容,你一定会对生活中遇到的各种与网络科学有关的问题有全新的理解。

我们马上进入正题。首先必须得来澄清一下一般公众对“六度分隔”这个概念的误解。像我刚刚说的,一提起“六度分隔”,很多人马上会把注意力集中到6这个具体的数字上。但其实这个数字到底是多少并不重要,这种认识就是没有真正触及 “六度分隔”这个概念的实质。用学术的语言来说,“六度分隔”同时具备两个看似矛盾的重要特性:发散性和聚集性。

社交网络的“发散性”其实不难理解,我们所说的“发散”反映的是比较快的信息扩散速度,一条消息“一传十,十传百”,这反映的就是“发散性”。“六度分隔”意味着,我们只需要经过很少的几个人就能联系到网络上的任何其他人,在这样的一个网络上,信息传播的速度是会非常快的。

但如果我们关注的只是社交网络“发散”的特性,那我们就完全误读了 “六度分隔”的理论。我们的社交圈并不仅仅只是“发散”,反而会常常表现出 “聚集”的特性。比如我们常常有这种经验,我们跟自己朋友的朋友,还常常是朋友,或者换句话说,两个互为好友的人常常有很多的共同好友。

在这种情况下,如果我们每个人都把一个信息告诉10个最亲密的朋友,然后我们这些朋友又把消息传播给他们最亲密的10个朋友……如果这个网络是完全发散式的,那么这条信息的传播速度就是指数级别的,会特别快。

然而,真正指数级的传播是非常困难的。对于绝大多数信息,比如一个小众的电影或者音乐,很可能只会在他们自己的粉丝群体中传播;一个小城市里面发生的有趣的小事,很可能也就只是在这个城市内部广为人知;我们自己家里发生的喜事,就算我们告诉自己的左邻右舍和各种亲朋好友,过了很长的时间,这件喜事也只是在我们最亲密的朋友圈内部传播。为什么会这样呢?

其实是因为许多社交网络,通常并不是树状的结构。所谓的 “树状”强调的就是分叉,但是因为有大量的共同好友,我们的朋友圈更像一个网,绝不是一棵树。在一张网上,它就有许多环状的结构。这种环状结构告诉我们,信息可以有多种传播路径,我们完全可能从两位亲密好友那,听到同一个消息。这些环状的结构会很方便圈子内部的信息流动,但这些结构让网络的发散性降低了,对于信息的大范围传播是不利的。

光这样说你听着可能有点抽象,在这本书中,瓦茨为了帮助读者对不同的网络结构有个直观的理解,特地引入了两种极限情况,他把这两种极限情况分别叫做“索拉利社会” 和“洞穴社会”。

所谓的“索拉利社会”是阿西莫夫科幻小说中的一个设定,是说,当人类殖民外星时,每个星球上都只有很少的人,他的身边只有机器人,要跟其他人交流,只能通过电话通信。在这样的环境里,和一个陌生人建立联系是很困难的,更别说和别人还有 “共同好友”了;而洞穴社会,指的是人类都住在洞穴里,每个洞穴里的人都互相认识,所以每个人都跟身边的人有许多 “共同好友”。

我们能看出来,这两个社会的差别就在于共同好友的数量。那 “共同好友”对网络结构会产生什么影响呢?在网络科学中,科学家们会计算一个社交网络出现共同好友的概率,如果出现共同好友的概率很低,就说明这个网络非常发散,更像“索拉利社会”,两个互为好友的人,他们的朋友圈可能没有什么交集,这时信息就能很快传遍整个网络;而如果这个概率值很高,也就是共同好友多,那这个网络就更像 “洞穴社会”,这很像我们的熟人社会,网络的聚集性很强,信息的传播常常局限在小圈子里,很难传遍整个网络。

那么问题就来了,我们的社交网络到底是更像发散的 “索拉利社会”呢,还是更像聚集的 “洞穴社会”呢?瓦茨的研究结果告诉我们,我们的社交网络既有很多的共同好友,同时网络上的信息传输也很快,我们的社交网络并不像 “索拉利社会”和“洞穴社会”那样极端,而是处在这二者之间。

一方面,我们有许多不那么熟悉的朋友,可如果去掉这些跟我们存在 “弱联系”的朋友,我们的社交圈马上就会变得非常小,因为正是这些 “弱联系”的朋友,在不同的小圈子之间架起了桥,帮我们拉近了社交网络上人和人之间的距离。在这些弱联系的帮助下,我们的社交网络才可以在保持聚集性的同时,迅速传递信息;但另一方面,我们的社交网络像洞穴社会那样,每个人都生活在自己的小圈子里,在这个圈子里的朋友,是我们社交网络中的 “强联系”。也就是说,我们的社交网络可以又 “发散”又“聚集”。这个又“发散”又“聚集”的特性,有个专有名词叫 “小世界”特性。六度分隔现象也因此叫“小世界现象”。

我们总结一下 “六度分隔”这个概念。 “六度分隔”意味着网络上信息传输得非常快,只需要经过很少的几个人就能联系到网络上的任何其他人。然而 “高效的信息传输”只是 “六度分隔”的一个特征, “小世界”网络真正神奇之处在于,尽管大量的共同好友让网络上的节点变得高度 “聚集”,我们的信息仍然能快速地传递到世界上的任何地方。

理解了小世界网络真正的特点之后,我们接下来就说说本书的重头戏,作者拿传染病举例,介绍了 “六度分隔”理论的应用:怎么阻断,或者加快信息在一个网络里的传播。传染病的传播是我们都很熟悉的一种生活现象,传染病的爆发常常还会引起世界各国的广泛关注。传染病的传播和信息传播,这两个问题其实是类似的。互联网上的谣言传播就可以看成是一种特殊的 “传染病”传播,我们不但可能被谣言所“感染”,还可能对谣言完全“免疫”,你看,很多传媒学的研究者也常常用 “病毒营销”来形容在互联网上的营销行为。

那咱们就来看看,作者是怎么用传染病传播,来解释 “六度分隔”理论的应用的。

他说,一个传染病之所以能快速传播,有可能是因为这个疾病本身的传染性比较强,而更重要的就是 “传播途径”。传播途径就像网络上的线,如果一个疾病可以从一个人传播到另一个人,我们就可以在这两个人之间连上一条线,代表这是一条可能的传播途径。而在社交网络上,如果想要追踪某条信息,我们就可以把社交网络上的 “转发”或者 “关注”看成是一种 “传播途径”。这样反复追踪,我们就能得到一个网络,这个网络的节点是一个一个的个体,而网络上的线就是一条一条的传播途径。

搭建起一个网络之后,我们接下来就可以思考和传播有关的问题了。如果一个网络具备 “六度分隔”这样的小世界特性,那么病毒在这样的网络上就会传播得很快很快。如果我们要阻止这种疾病的传播,那么我们要做的事情就是,想办法让一个网络变得不再具有 “六度分隔”的性质。那该怎么做呢?

在一个网络上,有很多连接其实都是近邻连接,比如我们把感冒传染给自己的亲戚朋友,这种连接虽然多,但因为网络具有 “聚集性”的特点,它影响的范围很有限。但是也有一些关键的连接点,大大缩短了网络上不同社区之间的距离,比如迁徙的候鸟能把禽流感传播得非常非常远,或者像我们偶尔坐一次飞机,然后把感冒传染给了另一个国家的游客。

这些连接是导致网络变成 “六度分隔”的关键。如果把连接这些点的线去掉,网络上节点之间的距离就会大大拉长,甚至会碎裂成许多个互不联通的子网络。所以,从网络科学的角度上来说,要控制疾病的传播,就要想办法切断这些长距离的随机连接。这就是为什么一旦某个地方爆发了严重的传染病,世界上许多不同地区的国际机场,都会检测旅客体温的原因。

在这本书中,瓦茨还有一个更精彩的例子:在吸毒者中,艾滋病和乙肝等传染病的传播常常是由于共享针头而导致的,如果吸毒者只跟自己的亲戚朋友共享针头,那疾病的传播范围会比较小,但如果有人在地上随便捡起一个针头就来用,那这个网络就可能变成小世界网络,会导致疾病的大范围流行。所以,美国的一些州就推出了 “针头交换计划”,用一个使用过的针头交换一个未用过的针头,这样就可以收集和处理有可能被感染的针头,同时切断网络中的随机连接,尽可能让疾病传播的网络不变成 “六度分隔”的网络,缩小疾病传播的范围。

“针头交换计划”是网络科学在 “阻断”传播方面的一个重要应用。然而如果我们要加快信息传播呢?我们这时候要考虑的是一个反过来的问题,我们不能让信息在同类型的用户,或者只在人们最亲密的社交圈中传播,而要想着,怎样建立不同社区之间的远距离连接,让信息能传播到不同的人群里。

在社交网络产品中,常常存在着 “推荐”的机制,这种推荐的机制,有的是利用社交关系进行推荐的,比如 “你的朋友们都关注了这个用户”;也有的是根据用户的行为进行推荐的。比如,根据你转发的内容,推荐你可能感兴趣的用户……

但是,按照我们刚刚介绍的六度分隔理论,这样的推荐机制其实并没有 “建立不同社区之间的远距离连接”。它只是把跟你距离本来就很近的好友推荐给了你,信息并没有真正突破 “小圈子”。如果希望让信息有更广泛的传播,作者指出,只有当网络上一个个的 “小圈子”之间形成连接时,才会出现爆发式的传播。所以在社交网络的产品中,我们也常常能看到另一种推荐机制,比如设置有 “热门话题” “最多点击”等栏目,这些传播的方式超越了好友之间的局部传播,它们就是 “长距离的随机连接”,能更进一步扩大信息传播的范围。

总结一下这部分的内容,如果一个网络具备 “六度分隔”这样的特性,那么信息的传播速度是非常快的。如果我们要阻止疾病的传播,那么我们要做的事情,就是去阻断长距离的随机连接,让一个网络变得不再具有 “六度分隔”的性质;而如果我们想要加快信息的传播,我们要做的就是,让本来距离很远的两个用户之间建立起连接,最终让网络尽可能具有 “小世界”的性质。

好了,用 “六度分隔”理论指导我们阻断和加快信息的传播,这是它比较简单的应用,第三部分我们来说说更复杂的,它在网络结构设计中的应用。通过了解这部分的内容,我们会学到一种分析复杂问题的方法,同时,我们也会对网上常说的 “中心化”和 “去中心化”有一个全新的思考。

为了方便理解,我用一个简单的例子来做个背景介绍。我们想象在一条河流的两岸分别住着许多人,但在两岸之间没有桥梁之前,每个人的活动范围都不可能到达对岸,这就像网络上两个完全没有交集的社群一样。那如果在河上建一座桥,就好像是把网络上原本距离很远的点连了起来。还记得我们刚刚说的六度分隔理论吗?想让信息速度传播得快,就要多建立点和点之间的连接。如果两岸之间桥的数目越多,那么两岸任意两点之间的平均距离就越短,信息的传播就更通畅,整个网络也就可能更像一个小世界网络。换句话说,在一个复杂的网络上,如果网络上信息太多,像堵车一样出现了拥堵的情况,那我们就可以多建立一些新的连接,这样,信息传递时就可以避开那些原来拥堵不堪的通路和节点。

我们平常思考问题的程度,可能想到这一层也就结束了,但这个问题还远远没有解决。在真实的世界中,让两个节点之间建立联系,常常要付出很高的成本。不管是修建一条新的公路或者桥梁,还是铺设一条新的网络线路,甚至哪怕只是签署一项合同或者互相交换一下名片,这些都是有成本的。如果我们不分析,只是随机地在网络上增加一些连接,虽然也有可能提高网络上信息传播的效率,但相应的,也会提高传播的成本。所以,要真正解决这个问题,我们必须仔细权衡成本和收益。

那么,要怎样才能设计出,不仅可以缩短网络上的距离,而且成本也很低的网络呢?这个问题乍看起来,似乎没有简单的解决办法。作者引导我们从两种不同的角度来思考它,他将这两种情况说成是 “局部信息”和 “全局信息”,其实就分别对应于 “去中心化”和 “中心化”两种极端的情况。

为了帮助大家理解,我们还是继续用刚才提到过的 “修桥”的比喻。我们可以想象一下,这个城市有两种交通模式:一种模式是,城市里的人们,绝大多数都只在近处散散步,出远门的情况很少,这就对应着作者所说的 “局部信息”的情况;而另一种模式恰恰相反,这个城市的人都喜欢出远门,绝大多数的出行都是到河的对岸去,这对应的就是作者所说的 “全局信息”的情况。

在这两种极端的情况下,我们需要设计的网络结构也是不同的。比如,在局部信息的情况下,大家都不喜欢出远门,每个人都只生活在家附近。在这种情况下,为了避免拥堵,最合适的方法不是去修桥,而是要修建更多的 “小巷子”。在巷子里,大家走路时的选择多,走的路径也就很发散,没有哪条路比别的路更重要,这种模式就是极端 “去中心化”的。当这些小巷子被修得四通八达时,每个人都有更多的路径可以选择,这样也就不会再有堵塞的情况出现了。

在社交网络上,我们可以把修建 “小巷子”理解成将 “你的朋友的朋友”推荐给你,让网络变得不那么发散。比如说,本来,你和你朋友的朋友之间的距离等于2,如果你也关注了这个朋友,你们之间的距离就从2减小到了1。

那如果是在全局信息的情况下呢,人们都喜欢出远门,去河对岸,只修建一些 “小巷子”就是不够的了,我们必须真的建立一些连接。如果河流两岸的人都喜欢出远门,修桥就是必须的了,而如果每个人都喜欢出远门,假如河流上只有一座桥的话,很自然地,这座桥就成为了所有人在出行时必须经过的一个 “中心”节点,这样的网络就会是 “中心化”的网络。

关于这种全局信息的情况,在这本书中,作者还用一个公司的企业架构举了例子,介绍了公司网络结构设计的方法。假如在一个公司中,不同部门之间的沟通太少,比如采购部没法跟销售部相互交流信息,两个部门都只愿意参加由自己领导召集的会议,这时,领导就成了两个部门之间沟通的唯一桥梁,领导的中心地位也就出现了,这就是我们前面提到的 “中心化”的组织。

在这样中心化的组织中,所有的信息传递都会被集中到领导那里,这让领导层有了更集中的权力。不过也因为这样,信息传递的速度肯定在领导层这里就慢下来了,这对信息在整个公司里的传播是很不利的。在这样的网络上,如果我们只修建 “小巷子”,也就是改进每个部门内部的沟通方式,对改善这种情况的作用是很有限的。要改进整个企业内的信息传递效率,我们必须分散一下最高级领导的压力,增加各个部门之间的协作。

怎样理解这种协作呢?

想象一下,假如你要把货物分发到全国各地,但你现在在国内只在北京有一个大型的中转站,所有货物都要经过这个中转站才行。在这种情况下,货物运输的效率必然是很低的。要把货物更快地送到消费者手中,我们就得在各地设置中转站,比如在全国所有的一二线城市都设置中转站,中转站之间用飞机运输货物,拉近这些大城市之间的距离。这些所谓的 “大城市”,在企业管理的例子中对应的就是各个部门的领导了。

作者说,之所以要选择 “领导”,而不是随机在各个部门里找连接人,主要还是因为考虑到了成本的因素。一般来说,选出几个代表定期合作交流,这是可以大大降低沟通成本的。当企业里各个领导之间有了顺畅的合作时,就像一家物流公司修建了大量远距离运输的中转站,这时信息交流的效率就可以大大提高了。

总结一下这部分内容。我们真实生活中遇到的网络,不但会有许多 “局部信息”,也常常会有大量的 “全局信息”。如果是为了方便局部信息的传输,就要求我们把网络设计得更加去中心化,才能拉近我们和亲密好友之间的距离。而在一个企业中,这就要求我们尽可能多地,在同一个部门内建立信息沟通的机制。而如果为了全局信息的传播,就要求我们把网络设计得更加中心化,在网络的各个模块里都选出一些 “代表”或者说 “中心”,保障这些代表们都能和其它模块的代表有效地沟通信息。

当然,真实的网络不会是单纯的 “去中心化网络”或者 “中心化网络”,而会表现出许多复杂的层次,它会在 “去中心化”和 “中心化”中间达到某种平衡。从刚刚的几个例子中,我们其实还能学习到一种分析问题的方法,那就是要逐层深入:先从最理想的状况出发,对问题进行定性的分析;然后在最理想的情况下,把成本因素加进来,考虑成本与收益的平衡;再接下来考虑各种极端情况下的成本和收益;最后,我们可以根据这些极端情况下的结果,来分析真实世界中的情况。

好了,说到这儿,本期音频关于邓肯·瓦茨的《六度分隔》要介绍的也就差不多了,正如这本书的副标题所说的那样,这本书讲向我们展示了 “一个相互连接的时代的科学”。总结起来,我们听完这本书可以获得以下收获:

首先,一般公众对 “六度分隔”这个概念可能存在一定的误解。 “六度分隔”告诉我们,在一个社交网络上,只需要经过很少的几个人就能联系到网络上的任何人。然而六度分隔的真正神奇之处在于,就算大量的共同好友让网络变得非常 “聚集”,我们的信息仍然能快速地传递到世界上的任何地方。

接下来,我们用传染病举例子,介绍了六度分隔理论的简单应用。如果要阻止信息的传播,那么我们要做的事情就是去阻断长距离的连接,让一个网络变得不再具有 “六度分隔”的性质;如果要加快信息的传播,我们要做的就是,让网络上本来距离很远的两个节点之间建立起连接。

最后,我们讨论了 “六度分隔”理论在一个层级化的网络中的应用。我们在真实世界中遇到的网络,不但会有许多 “局部信息”,也常常会有大量的 “全局信息”。如果为了方便局部信息的传输,就要求我们把网络设计得更加去中心化,让本来距离就很短的节点变得更加接近;而如果为了全局信息的传播,就要求我们把网络设计得更加中心化,让网络上各个模块的中心连接在一起。

撰稿:傅渥成 脑图:摩西 转述:顾一菲

划重点

- “六度分隔”是指,在一个社交网络上,只需要经过很少的几个人就能联系到网络上的任何人,其真正神奇之处在于,就算大量的共同好友让网络变得非常 “聚集”,我们的信息仍然能快速地传递到世界上的任何地方。

2.想阻止信息的传播,就要阻断长距离的连接,让一个网络不再具有六度分隔;想加快信息的传播,则要让网络上本来距离很远的两个节点之间建立起连接。

3.真实的网络,会在去中心化和中心化中间达到某种平衡。