《像火箭科学家一样思考》 潘旭解读

《像火箭科学家一样思考》| 潘旭解读

关于作者

奥赞·瓦罗尔,前火箭科学家,本科毕业于康奈尔大学的天体物理学,现任美国路易克拉克大学法学院最年轻的终身教授。2003年加入“火星探测漫游者”计划的运营小组,参与了人类迄今为止发射规模最大、复杂程度最高的行星探测器任务——“卡西尼-惠更斯”计划。

关于本书

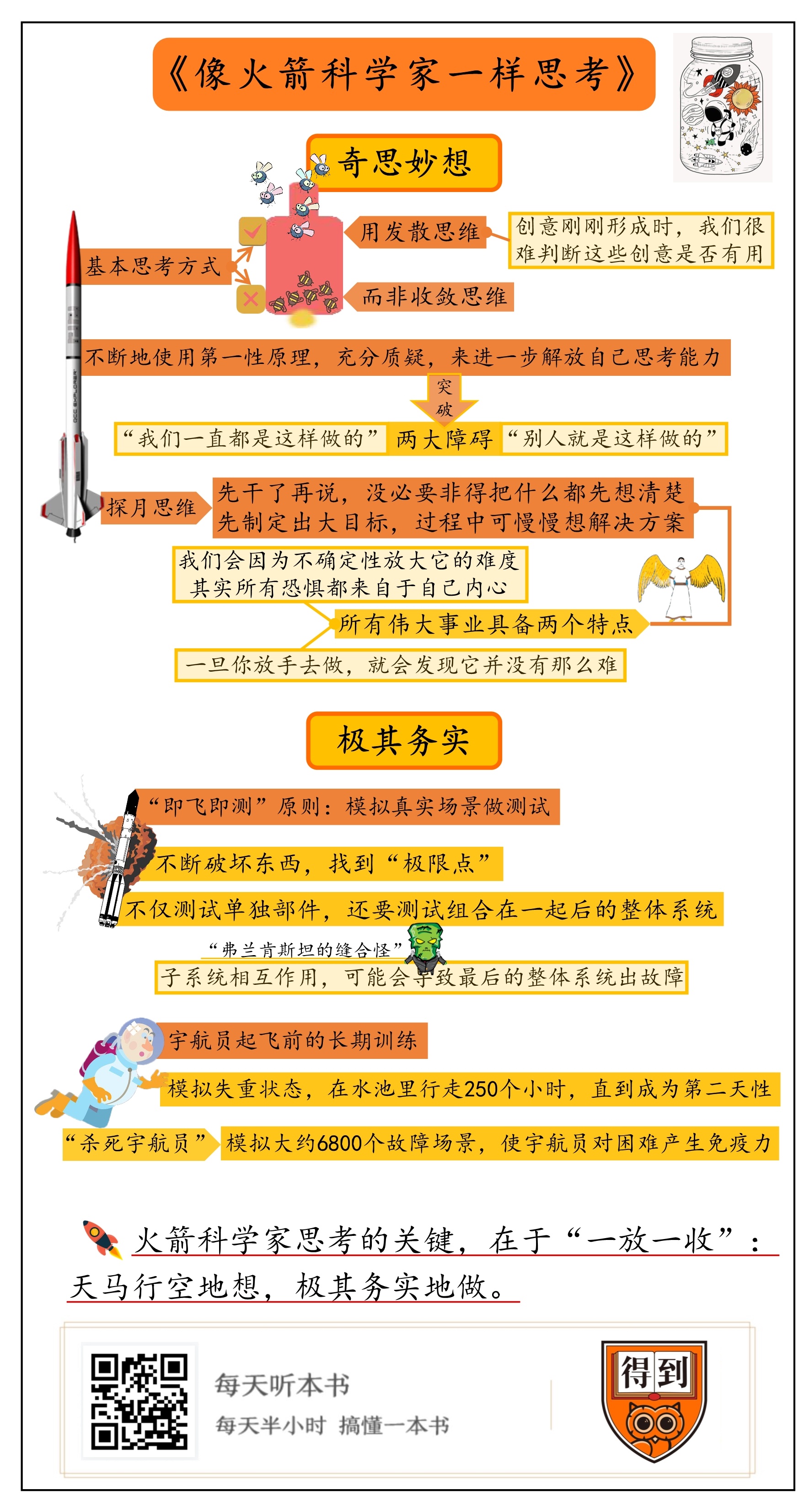

《像火箭科学家一样思考》主要讲的是,隐藏在火箭科学这个非常难的学科背后,是一种足以改变我们生活,可以迁移的思维方式。不仅要超出所有存量的经验,去天马行空的思考,而且要极其务实地想尽一切办法,把看似极难的任务真正落地实现。

核心内容

一、火箭科学家是怎么产生那些奇思妙想的?

二、当有了这些奇思妙想之后,要怎么落地呢?

你好,欢迎每天听本书,我是潘旭。

今天为你解读的这本书叫《像火箭科学家一样思考》。这本书说的是,在太空探索,这种完全未知的事情面前,火箭科学家是怎么完成一项,几乎不可能完成的任务?

这件事的难度到底有多大呢?我说几个书里的细节,你感受一下。

首先,不确定性极高,并且没有任何先例可以参考。比如,1962年,肯尼迪总统第一次宣布登月计划的时候,美国国家航空航天局其实是什么都不知道,两眼一抹黑的状态。他们不知道月球表面是否坚固到能够支撑着陆器,不知道通信系统在月球上能否正常工作,不知道该怎么计算地球轨道,更别提登月火箭的发射轨道了。甚至不夸张地说,制造火箭要用到的合金材料,当时还没被发明出来。

再比如,在我们的想象中,火箭科学家们应该是一群极其严谨的人,研究火箭的实验室应该是全世界最讲究科学的地方。但是你可能想象不到,在每一次执行登陆任务的时候,他们都有一项近乎迷信的举动,就是疯狂地吃花生。

这个迷信的由来是曾经有一个登陆任务失败了6次,第7次终于成功的时候,碰巧那天有实验室的火箭科学家带了花生。从那之后,花生就成了每次执行登陆任务的主食。所以你看,在全世界最需要科学思维的地方,居然还产生了这种迷信行为,你就可以想象一下,这事的不确定性有多高,人们对于不确定性的恐惧有多深。

其次,不仅不确定性极高,而且容错率极低,任何一个局部的失败,都会导致满盘皆输。比如,1959年一艘美国无人驾驶火箭,因为电力问题有点“兴奋过头”,它自己提前半小时就发射出去了,NASA的工作人员看得目瞪口呆,结果飞行20秒后就坠毁了。所以有科学家就说:“启动火箭引擎后,可能会发生上千件事。其中只有一件是好事。”

这本书的作者奥赞·瓦罗尔,本科就读于康奈尔大学的天体物理学。2003年加入“火星探测漫游者”计划的运营小组,还参与了人类迄今为止发射规模最大、复杂程度最高的行星探测器任务之一。不过大学毕业后,他没有继续攻读物理,而是转行学了法律,成为法学院最年轻的终身教授。

这些年中,他一直深入研究火箭科学原理在其他领域的应用。他意识到,隐藏在火箭科学这么难的学科背后,是一种能够迁移的思维方式。正如瓦罗尔在序言里提到的那样,他说:“我发现自己不经意间准备了一辈子,就是为了写这本书”。

这本书里虽然说了很多思维方式,但其实我读完之后,有一个感受。那就是,火箭科学家思考的关键,在于一放一收。放,指的是超出所有存量的经验,去天马行空的思考。收,指的是把所有能想象到的事情,尽一切可能落地实现。

接下来,我就从一放一收这两方面出发,为你解读这本书。

第一部分,我们先来说说,火箭科学家是怎么产生那些奇思妙想的?

关键在于这三个方法。

第一个方法是他们的基本思考方式,用的是发散思维,而不是收敛思维。

我们先来说一个好玩的测试。你可以想象有一个玻璃瓶,瓶底对着一盏灯。如果你把6只蜜蜂和6只苍蝇放进玻璃瓶里,谁会先找到出口?

这个时候估计你心里隐隐约约有个答案了,我们大多数人认为蜜蜂会先找到出口,因为蜜蜂确实更聪明。它们可以学习非常复杂的任务,比如在实验室里,科学家们就观察到蜜蜂可以抬起或者滑动盖子来收集糖水;它们还可以把自己学到的东西传授给其他蜜蜂。

但是,要从瓶子里找出口,蜜蜂会聪明反被聪明误。蜜蜂喜欢光,由于瓶底靠近光源,它们会不断地撞向瓶底,直到累死或者饿死。相比之下,苍蝇根本无视那盏灯,它们会四处飞来飞去,直到无意中发现另一边的出口就飞出去了。

这个故事里的苍蝇代表就发散思维者,它们随意地拍动翅膀,直到能发现出口。而蜜蜂代表收敛思维者,它们把精力集中在看似最明显的出路上,而这种行为最终会导致失败。

我们在真实生活中是很容易略过发散思维,转而求助于收敛思维的。我们会去评估什么是容易的,什么是可行的,然后依赖过去的经验做出判断。

打个比方,收敛思维有点像参加一次多项选择题考试,你只能在几个有限的选项中进行选择,而不能写一个新的答案。而发散思维是一种方法,我们可以不去考虑任何限制、可能性或预算,随心所欲地接受任何不着边际的想法。

从一开始就采用发散思维之所以重要,还因为创意刚刚形成的时候,我们其实很难判断出哪些东西有用,哪些东西没用。正如物理学家普朗克所说的那样,“纯粹的理性主义根本行不通”。

比如1990年火箭科学家们发射了哈勃望远镜,它是一颗绕地球运行的卫星,任务是拍摄高分辨率的太空影像。但是很快,科学家们从它传回来的那些模糊照片中发现,望远镜的一面镜片存在瑕疵。但是如果要修复望远镜,就得面临一个难题。不仅需要派宇航员进入太空,而且还得深入望远镜内部进行检修,这个事的风险很高。后来,美国航天局的一位火箭科学家提出,太空飞船可以携带一个可伸缩的机械臂深入望远镜里进行检修。而这个灵感原来是他在洗澡的时候想出来的,他发现有一个可调节的淋浴头,可以通过延长或缩回,来适应不同的淋浴高度。

再比如为了解决世界上一些地理环境严峻或偏僻的农村地区没有网络信号的问题,科学家们创建了一个热气球网络。每个热气球里面装了多台靠太阳能供电的计算机,它们在海拔1.8万米左右的平流层盘旋,当一只热气球离开时,另一只气球就会取代它,把互联网信号传送到地面上。2017年秘鲁发生洪灾的时候,这个热气球网络为数万人提供了最基础的网络信号。你肯定很难猜到,这个方法原来是来自于一本科幻小说《八十天环游世界》。

除了火箭科学领域,其他行业也有类似的思考方式。比如,耐克的第一双跑鞋是模仿家电行业研发出来的。20世纪70年代初,运动员训练穿的跑鞋都是带金属钉的,不仅缺乏适当的附着力,而且会损坏跑道表面。结果有一位跑步教练,吃饭的时候看到了华夫饼烤盘里的格子图案,再和鞋底这么一联想,这事有戏。于是他抓起烤盘,在车库里经过一系列实验,创造了橡胶底的华夫运动鞋。现在,从这位教练的厨房中拿的那台华夫饼烤盘,就摆放在耐克总部的展柜里。

你看,但凡我们需要找创意的时候,发散思维的方法很好用。

好,在初步产生各种奇思妙想的基础上,第二个要说的方法就是要不断地使用第一性原理,充分质疑,来进一步解放自己的思考能力。

第一性原理思维说的是不要把现状当成是绝对不变的,而是要敢于大刀阔斧地改变它。就好比说必要的时候,得手拿一把大锤,砸碎我们对某个事物形成的固有观念,直至找出它的基本组成部分。

最早提出第一性原理思维的人是亚里士多德,他给出的定义是“认知事物的第一基础”。法国哲学家和科学家笛卡尔认为,第一性原理就是指“系统性地怀疑你可能怀疑的一切事物,直到你获得无可置疑的真相”。

说到这,我们绕不开火箭科学领域的一个人——埃隆·马斯克。他运用第一性原理思维颠覆了航天领域,把自己的幻想变成了现实。

马斯克最早创立了太空探索技术公司的时候,根本没有足够的钱在美国或俄罗斯市场上购买火箭。于是,在回国的航班上,空手而归的马斯克突然醒悟了。他意识到,购买火箭的做法好像是扮演翻唱乐队的角色,他只是一名“有限玩家”。

要想成为一个跨越边界的“无限玩家”,他必须运用第一性原理,从物理定律开始,反问自己需要哪些条件才能把火箭送入太空。马斯克把火箭拆分成最小的子部件,也就是基础原材料都需要什么。然后他发现造火箭需要航空航天级铝合金,加上一些钛、铜和碳纤维。

紧接着他又问自己,这些材料在大宗商品市场上值多少钱?是否可以通过采购二手设备,或者借用其他行业的零部件来降低部分的生产成本?最后通过计算,马斯克算出来火箭的材料成本大概是目前市场上通行价格的2%左右,而这种巨大的价格差异正是由于航天工业的外包文化造成的。于是,马斯克决定自己切割金属,从零开始建造下一代火箭。

你看,正是第一性原理的思维方式,促使马斯克对火箭科学领域根深蒂固的假设提出质疑。

不过,要真正使用第一性原理,还要突破两个大障碍。那就是“我们一直都是这样做的”和“别人就是这样做的”。

我们以前做的事,就像一块磁力超强的磁铁,决定了我们下一步要做的事情。即使在火箭科学这样的先进行业中,惯性思维也有着巨大的力量。

比如为航天飞机提供动力的引擎,是人类有史以来创造出的最复杂机器之一,但它的宽度是由两千多年前罗马帝国的一位道路工程师决定的,虽然这其中并没有什么必然性。

你确实没听错,航天飞机引擎宽143.51厘米,因为这是美国犹他州到佛罗里达州铁路的宽度。而那条铁路的宽度是英国电车轨道的宽度,英国电车轨道的宽度则是根据罗马人建造的道路宽度设计的,而这个宽度就是143.51厘米。

再给你讲个好玩的寓言故事。有位圣人带领他的信徒们冥想,但就在信徒们进入禅定之时,他们被一只猫打乱了。那只猫走来走去,一会喵喵地叫,一会发出咕噜声,干扰了在场的所有人。后来圣人想出了一个简单的解决办法,在冥想过程中,把猫绑在一根杆子上。于是,这个解决方案很快就变成一种仪式,大家先把这只猫绑在杆子上,然后再开始冥想。最终这只猫自然老死了,但随之而来的却是一场宗教危机。信徒们该怎么做呢?猫没有绑在杆子上,他们怎么可能冥想呢?

虽然这个故事是虚构的,但是有趣的地方就在于,它让我们感受到了“别人都是这么做的”这种无形规则的力量。相比于有形的书面规则,无形规则就像是沉默的杀手,在我们意识不到的情况下限制了我们的思维。

在你的世界里,什么是寓言故事中那只影响了信徒们冥想的猫?过去哪些不必要的事物会蒙蔽你的思想,阻碍你的进步?有哪些事情仅仅因为你周围的人在做,所以你假设自己必须做?你有能力质疑这个假设,并用更好的东西取代它吗?

第一性原理思维并不只是为了找到某种产品或实践做法的基本组成部分,并创造出新的事物。你还可以借助这种思维方式寻找内心的“原材料”,拆掉那些固有思维里的墙。

好,说到这,假如前两个方法都用了,你发现,在整个方案里,还是有很多不确定性,怎么办?

这本书里提供的第三个方法,就是先干了再说,没必要非得把什么都先想清楚。你先把大目标制定出来,过程中可以慢慢想解决方案。作者还专门给这个方法起了个名字,叫探月思维。

前面说过,按照1962年的航天技术水平,肯尼迪总统当众宣布登月计划的时候,他似乎在期待一个奇迹。他说:“我们之所以选择在10年内登月,并不是因为它很容易,而是因为它很难。”

今天的我们当然知道,这件事后来成功了,可是,凭的是什么呢?在瓦罗尔看来,这就是探月思维的胜利。对于这个看似不可能的大目标,先公开宣布,完了再琢磨可行性,然后召集人手、整合资源,集中力量把这个目标做出来。

电影《阿波罗13号》的开头有这样一幕。后备指挥官看着宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林,在月球表面迈出了人类历史上真正意义的第一步。指挥官非常感慨,他说:“这根本不是什么奇迹,我们只是决定去月球而已。”

我知道,这话乍一听可能有点奇怪,像一句心灵鸡汤。但是回过头来想想,似乎任何伟大的事业都是从一个伟大的目标开始的。关于探月思维具体的逻辑解释,这本书里也没有提到很多,但是书里有一个关于探月思维的故事,我觉得很有触动,想讲给你听听。

这是一个希腊的神话故事。伊卡洛斯的父亲是一名工匠,他为自己和儿子做了一双翅膀,准备逃离克里特岛回到家乡。这双翅膀的羽翼是用蜡封在一起的,因此父亲就提醒伊卡洛斯要跟随他的飞行路线,不要飞得离太阳太近。结果在飞行过程中,伊卡洛斯无视了他父亲的提醒,因为飞得太高导致羽翼上的蜡融化了,翅膀完全散开,最终伊卡洛斯从高空坠落,淹死在了大海里。

这个神话本来的寓意是告诉人们不要好高骛远,那些遵循预定路线和服从指示的人才能逃离岛屿并生存下来。

但是美国著名企业家、畅销书作者塞斯·高汀就在著作《伊卡洛斯骗局》中说,这个神话故事还有另一部分的情节,你可能没听过。父亲除了告诉伊卡洛斯不要飞得太高,还告诉他不要飞得太低,因为海水会腐蚀他的翅膀。

作者在书里提到,伊卡洛斯父亲描述的物理现象其实是错误的。当你升上高空时,空气会变冷而不是变热,所以其实翅膀上的蜡并不会融化。而且从飞行经验来看,飞得很高的时候,如果引擎发生故障,飞行员还可以操纵飞机滑翔到安全的地方。但如果高度很低,继续飞行的可能性就小得多了。

好,这个故事讲完了,我觉得这个故事触动我的地方就在于,所有伟大的事业往往具备两个特点:第一,我们会因为不确定性放大它的难度,就像高空翅膀会融化一样,其实我们所有的恐惧都来自于自己的内心。

第二,一旦你放手去做,就会发现,它并没有那么难。也许当你走到那一步的时候,你会发现很多意外的因素可以助你一臂之力,就像翅膀飞得越高,反而越不会融化。

总之,假如你朝着“月球”的正确方向前进,而不是坠向地面,你肯定会比以前飞得更高。

接下来,到了实践部分。我们来说说,当有了这些奇思妙想之后,要怎么落地呢?

火箭科学家用的关键方法就是“即飞即测”原则。简单来说,就是模拟真实场景做测试。

乍一听,这个方法也没什么稀奇,不就是提前演练吗?公司如果要推出一个新产品,或者我们找工作面试,做演讲等等,用的都是这个方法。

别急,事情还真没这么简单,火箭科学家和我们的不同之处就在于,他们已经把这个方法用到了极致。

根据“即飞即测”原则,在测试阶段,地球上的实验必须尽最大努力模仿火箭的飞行环境。所以,火箭科学家常用的一个策略就是,不断地破坏东西,找到它们的极限点。

为了实现这个目标,大到火箭的各种部件、小到螺丝,都要承受相同类型的冲击、振动和极端温度。火箭科学家们必须想尽各种办法,诱使这些零部件和计算机代码在发射前犯下致命的错误,然后马上解决。

比如有一次火箭科学家们为了测试气囊的安全性,他们就把一个假的着陆器放在一组安全气囊里,抽掉真空室里的空气来模仿火星的温度和压力,还在室内地面上放了一些假的火星岩石。

结果气囊落地时真的破了。岩石完全戳破了气囊,那个漏气的口子大到一个人都能穿过去。所以测试表明,火箭科学家打算使用的安全气囊太脆弱了。

按照我们通常的想象,戳破气囊的应该是一些很尖锐的石头,实际上还真不是。反而是一个很圆滑的岩石,按照这本书里的描述,它的外形像奶牛肝脏,顶部光滑,看起来并不危险。

你看,这么一块石头刺破气囊,是个小概率事件,要是搁在其他的实验里,也许并不会那么看重。更何况,1997年的时候用同样的安全气囊,也成功地降落在了火星表面。

但是在火箭科学家看来,不行,它是个大问题。他们要把这个小概率事件拿出来无限放大,假设这个问题百分百会发生,那么要怎样才能杜绝它呢?

于是,火箭科学家制作了好多块岩石的复制品,散放在真空室的地上,然后开始把安全气囊往石头上扔。后来他们想到,可以模仿自行车的轮胎,设计出一个内外双层的内胆,这样即使外面那层气囊漏气,着陆器也不会有问题。最后,火箭科学家对新的设计开始反复测试,直到通过各种极限点的考验。

而且这里面,你注意啊,还有一个容易失败的地方就在于,仅仅测试一个单独的部件,可靠性是远远不够的。因为很多时候,火箭科学家发现,每个零部件的问题都解决了,但是组合在一起,这些子系统相互作用,可能会导致最后的整体系统出故障。

说白了,就是一连串的解决方案放到一起,可能会引发新的问题。这件事在书里还有一个特别贴切的说法,叫“弗兰肯斯坦的缝合怪”。

这是什么意思呢?“弗兰肯斯坦的缝合怪”是《科学怪人》小说里一个虚构的角色,它的所有部位都来自于不同的人体,但这些部位缝合在一起之后,它变成了一个怪物,而不像是一个正常的人。

举个真实的例子,奥巴马弄医疗改革的时候,人们必须通过登陆一个政府网站才能购买保险。但是这个网站一开通就崩溃了。有些用户没法创建新账户,有些用户的流程进入死循环。结果网站运营的第一天,只有6个人成功购买了保险。

但是,为什么一个耗资近20亿美元的网站无法执行最基本的指令?这背后的原因,就是因为政府把这个大型项目的设计环节外包给了60家承包商,最后却没有对网站的综合体系进行系统测试。

另外,在火箭科学领域,还有一个系统需要在起飞前进行测试。这个系统远比火箭本身更不可预测,他们会恐慌,会忘记事情,会生病,可能还会不小心弄错了控制台上的按钮。

估计你也猜到了,这个系统就是宇航员。

宇航员的日常生活可不像我们在电影中看到的那样光鲜亮丽,他们不是太空冒险家,而是一辈子都在训练,为太空飞行做准备。有位宇航员说:“我当了6年宇航员,却只在太空中待了8天。”说不定,能呆8天的这种情况,对宇航员来说还算是好的。

到宇航员执行任务的时候,他们已经在模拟器上飞过无数次相同的路线。比如,宇航员像操作实物一样操作航天飞机模拟器,完成从发射、对接到着陆等不同阶段的任务。从模拟装置的显示器上,宇航员可以看到与实际飞行中相同的场景,隐藏的扬声器也会产生相同的噪音,包括他们在飞行过程中听到的振动声、烟火爆炸声和齿轮启动的声音。

但模拟器没法产生微重力,那该怎么办呢?

火箭科学家就专门做了一架飞机,这个飞机有点像过山车,它的飞行轨迹是一条抛物线,先爬升后俯冲来模拟失重状态,在每条抛物线的顶端,宇航员会体验到大约25秒的微重力。估计这体验应该不会太好,所以他们给这架飞机起了个贴切的名字,叫“呕吐彗星”。 宇航员登上“呕吐彗星”,在失重状态下练习吃、喝等动作。

但只有25秒,时间太短了,没法练习更复杂的动作。为了获得更长的失重时间,宇航员需要进入一个大型室内水池中,练习走路,直到成为第二天性。但是要想达到正常走路的熟悉程度,最起码得花250个小时,才能为6个小时的太空行走做好准备。

而且这些还远远不够,为了防止宇航员发生生命危险,火箭科学家还需要一个比找到物体极限点更残忍的策略,叫“杀死宇航员”。因为在太空中,倘若出现紧急情况,宇航员往往没有长时间思考的余地,必须要能够瞬间做出反应。

所以,为了完成航天任务,火箭科学家差不多需要模拟大约6800个故障场景,把每一种能够想象到的故障抛给宇航员,包括电脑死机、发动机故障和爆炸等等。目标就是造成的麻烦越大越好,直到所有参与训练的人把重复动作变成本能。而且反复接触难题,也会使宇航员对困难产生免疫力,增强他们的信心,认为自己有能力解决任何问题。

你看,这大概是印证了一句话,“那些杀不死你的,终将会使你变得更强大。”

特别说明一下,这本书里关于怎么把想法真正落地的方法还有很多,在这里无法穷尽,有兴趣的话,欢迎你去阅读原书。

好,这本《像火箭科学家一样思考》我们先讲到这。再强调一下,这本书的内容非常丰富,万维钢老师在精英日课第四季里花了很大篇幅专门解读过这本书,强烈建议你去听一听。

最后,我们说了这么多关于火箭科学家的事,那火箭科学家们到底是一群什么样的人呢?

读完这本书,我有一个感受。那就是,每一位火箭科学家脑子里其实都住了两个狠人。一个像疯子一样,有一箩筐奇思妙想,完全不受任何思维的束缚;而另一个,极其务实,想尽一切办法,把那些看似极难的任务真正落地。

这两种截然不同的性格,在火箭科学家的大脑里并行。

也许就像菲茨杰拉德说的那样,“所谓的第一流智慧,就是拥有两种截然相反的观念且依然能够正常行事”。

撰稿、转述:潘旭 脑图:刘艳导图工坊

划重点

- 火箭科学家能够产生各种奇思妙想,关键在于这三个方法:

第一,他们的基本思考方式,用的是发散思维,而不是收敛思维。

第二,不断地使用第一性原理,充分质疑,来进一步解放自己的思考能力。

第三,探月思维,先干了再说,制定个大目标,完了再琢磨可行性。

- 火箭科学家采用“即飞即测”原则,把模拟真实场景做测试的方法用到了极致。