《伦敦传》 小白工作室解读

《伦敦传》| 小白工作室解读

关于作者

彼得·阿克罗伊德,1949年生于伦敦东阿克顿,英国知名传记作家、小说家和评论家,著有《莎士比亚传》《牛顿传》《狄更斯传》等五十多部作品,曾获惠特布雷德传记奖和英国皇家文学会威廉·海涅曼奖。《名利场》杂志称誉道:“倘若伦敦能够给自己选一位传记作家,它肯定会选彼得·阿克罗伊德。”

关于本书

通常传记写的是人,而非城市这样的客观事物,因此本书开宗明义,第一句话就点明:伦敦是一具人体。构建整部书基础的就是这样一个文学意象,此后所展开的一切,都是在这具“人体”上勾勒其血肉,描摹其个性,梳理其生命力和成长法则。伦敦在作者笔下,是真正被当成一个人来书写的。

核心内容

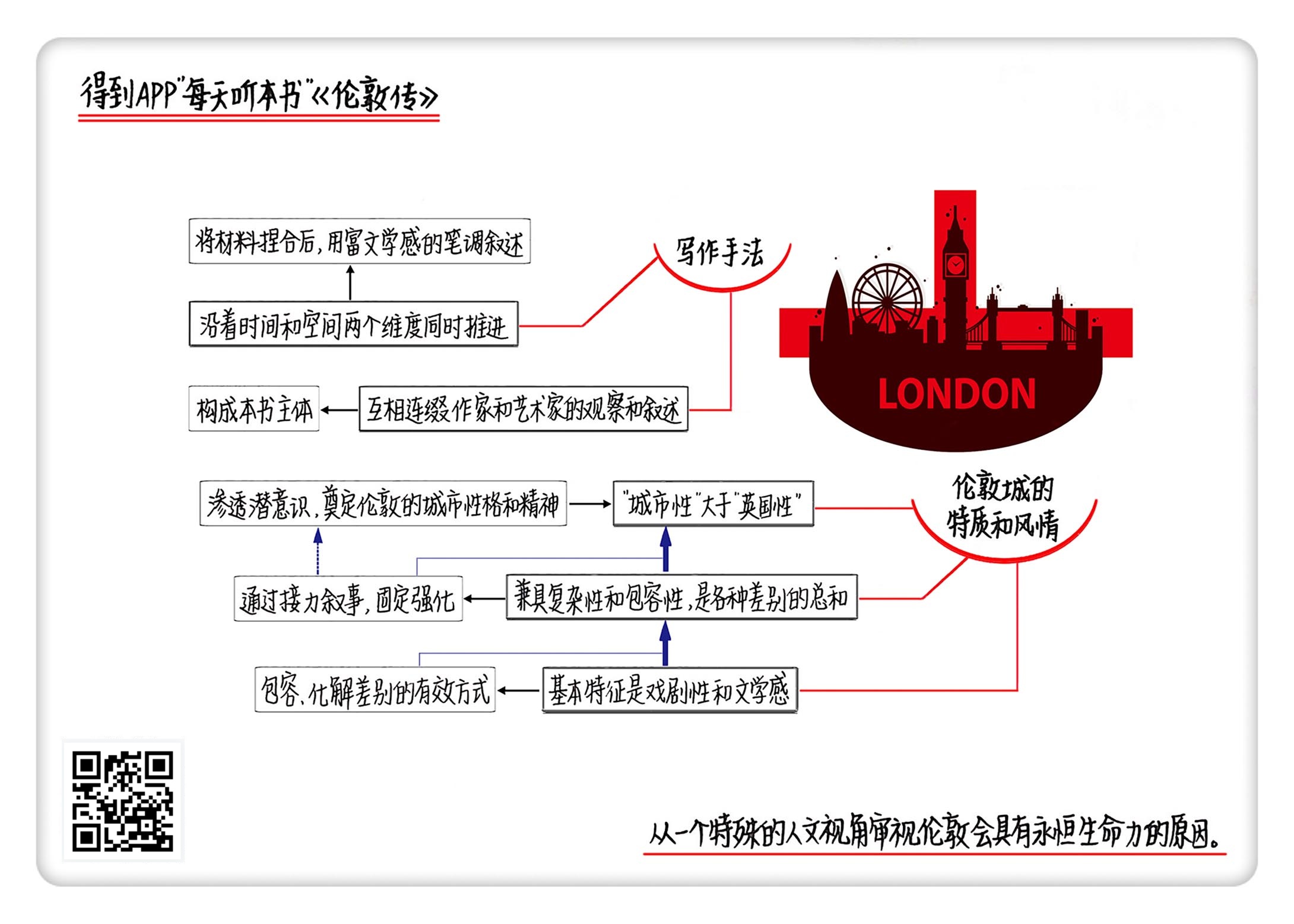

一、《伦敦传》的写作手法;二、伦敦这座城市的三个重要特质;三、通过一个例子,带你近距离感受一下这本书和这座城市的气息。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的这本书叫做《伦敦传》,这本书的中文版有将近80万字,我会用28分钟左右的时间,带你从一个特殊的人文视角进入伦敦,了解它的历史,揣摩它的特点,审视这座历史悠久的国际大都市为什么会具有永恒的生命力。

从“伦敦传”这个书名,我们就可以略微感受到这本书的写作意图与一般的历史书不同。通常,传记写的是人,而非城市这样的客观事物,因此本书开宗明义,第一句话就点明:伦敦是一具人体。构建整部书基础的就是这样一个文学意象,此后所展开的一切,都是在这具“人体”上勾勒其血肉,描摹其个性,梳理其生命力和成长法则。伦敦在作者笔下是真正被当成一个人来书写的。

我们再来看看作者的履历。彼得·阿克罗伊德出生于1949年,是土生土长的伦敦人,他不仅是一位知名传记作家,也写小说和文学评论,名下作品多达五十多部,而且大部分都是像《莎士比亚传》《牛顿传》《狄更斯传》这样耗时费力的重大题材。他的作品得过惠特布雷德传记奖和英国皇家文学会威廉·海涅曼奖,这是两个颇有分量的文学奖。有这样的驾驭能力和文学功底,也怪不得《名利场》杂志会说,彼得·阿克罗伊德是“当今替伦敦写传记的不二人选”。《伦敦传》遵循的并不是我们司空见惯的城市发展史的逻辑,而是将林林总总的材料经过捏合后,用一种富有文学感的笔调叙述出来。所有的史实和数据,都服务于作者对伦敦这座城市的文学化的理解。

阅读这样一部卷帙浩繁而文笔优美的作品,很容易在五光十色的细节中迷失方向。进入《伦敦传》可以从各种角度和路径,但从以下归纳的几个方面入手,或许有助于你抓住这本书的精髓,得到更清晰、更有价值的收获。接下来,我就从《伦敦传》的写作方式和伦敦城的典型特质两个方面,带你在这本城市传记中游览一番。

我们先从写作方式上认识一下《伦敦传》究竟是一本什么样的书。

翻开《伦敦传》,你首先会看见一张详细的城市发展年表,一目了然地展示了伦敦从古至今的发展历程。我们可以看到,伦敦的奠基时代大致是在公元43年至公元50年;在罗马史学家塔西佗笔下,伦敦只用了几年光景就从军队补给中心发展成了贸易旺地;在迅速完成了基础建设以后,伦敦又陆续历经了大量战乱、瘟疫和灾难,而与此同时,伦敦人也在不断地兴建着教堂、银行和剧院;1801年,伦敦总人口达到一百万;1863年开通了世界上第一条地铁……这张年表一直延伸到2000年大伦敦地区首次公开竞选市长,大伦敦的政治经济地位由此进一步凸显。

不过,纵观全书,《伦敦传》并不是城市大事记,也不是城市鸟瞰图,作者并不是简单回溯了这座城市的发展路径进行案例分析,而是沿着时间和空间这两个维度同时推进的。

时间上,从公元前罗马占领伦敦时期一直写到现在,但并没有简单地按照历史阶段平均分配内容;空间上,这本书覆盖了大伦敦的各个主要区域,但是侧重面相当独特,你在旅游指南上看到的各大景点只是散见于叙述,作者在书里并未重点提及,有关商业区和贸易街的篇幅也很小,但是涉及伦敦剧院、集市以及各种城市角落冷知识的内容则相对较多。比如,作者在书中用了整整一章的篇幅追溯了一条名叫“费特巷”的小巷的前世今生,从它地底挖掘出的装满钱币的罗马古瓮,写到1666年伦敦大火在此地熄灭。作者指出,这条小小的巷子,不仅传统上一直是激进分子、异见分子以及各种狂热教派的集会地,而且保持着高密度的人口迁移记录,是暗流涌动的伦敦城的一个生动缩影。这种从小处钩沉历史的视角,是《伦敦传》最典型的写法。

不仅如此,在《伦敦传》中,作者还将诸多作家和艺术家的观察和叙述勾连起来,展现了强烈的戏剧性和文学感。

我们一开始就讲过,《伦敦传》的写作并没有遵循一般城市发展史的逻辑,呆板地堆砌史料,更能让作者兴奋的总是这样的场景:多种元素并置、冲撞,有历史演进的脉络,但更有戏剧性和文学感。像狄更斯、萨克雷、约翰逊和鲍斯威尔这样的作家以及艺术家频繁出没于书页间,远远压倒了政治经济及科学界的人物。这些作家和艺术家的观察和叙述互相连缀,构成了这本书的主体。

作者为什么会这么安排呢?像所有国际特大城市一样,伦敦太大、太庞杂、太琐碎,边界太模糊,甚至在某种程度上显得“迂曲难行,笼统、令人窒息”,以至于任何精确量化分析的企图都注定是片面的。《伦敦传》的奇妙之处就在于,常常会从各种伦敦叙事中捕捉到最精炼、最感性但又是最准确的句子,从而让这座城市的独特性通过主观感受得以凸显。这些主观感受起到的作用,是大量貌似客观的叙述难以替代的。

比如说,英国作家塞缪尔·约翰逊的名言“如果你厌倦了伦敦,你就厌倦了人生”,几乎成为伦敦的城市名片;法国作家马拉美在伦敦闻到整座城市飘散着烤牛肉的气味;美国作家亨利·詹姆斯形容伦敦的光线仿佛是“阳光从云顶漏缝钻下来的样子”;而19世纪法国的一位记者发现,伦敦人听到“起火了!起火了”时,反应普遍要比巴黎人快,简直是“快得惊人”,而这显然是因为伦敦历史上频繁发生火灾;英国画家荷加斯用版画《被激怒的音乐家》传神地记录了一位外国访客被种种喧嚣打扰的状态:被阉割的猪在嚎叫,垃圾工在吵闹,姑娘在絮叨,狗和鹦鹉在各说各的,流浪男孩在吹双簧管。这张著名的作品无声地歌颂着显著而典型的伦敦场景,在荷加斯看来,伦敦那著名的吵闹声标志着这座城市的生命力。

我们还能看到,1827年,来自德意志的穆斯考亲王记录下这样的感受,“在外国人眼里,伦敦剧院里最惊人的是观众那股前所未闻的粗俗和残酷。”而在他之前,18世纪的传记作家鲍斯威尔对这种粗俗和残酷有更生动的描述,他说,“我们冲进剧院,占据后座区中央,手里拎着短棍,兜里装着响哨,稳坐着等候。”这样的历史场景,是如今彬彬有礼地端坐在剧院里的观众难以真切想象的。

以上种种都可以说明,与其说这是一部城市的历史,倒不如讲这是一座城市,甚而是所有城市,被叙述的历史。因此,作者在书中饶有意味地指出,每年四月,伦敦市长都会到著名史学家约翰·斯托的墓地和塑像祭拜,并将一管崭新的羽毛笔奉置于塑像的手心。他认为,这项仪式“肃穆地象征着撰写伦敦历史这桩事业永远不会停歇”。我们不难体会,这句话除了讴歌斯托写于1598年的史学巨著《伦敦调查》,显然也指向他自己正在撰写的这部《伦敦传》。总体而言,在漫漫历史长河中,“伦敦如何被叙述”显然是《伦敦传》重点讨论的问题。

说完了这本书的写作方式,我们再来看看作者笔下的伦敦城究竟有着怎样的特质和风情。虽然作者在书中汇集了林林总总的素材,看起来让人有些眼花缭乱,但我们还是可以从中看出伦敦有这么几个明显的特质:首先,伦敦的“城市性”大于“英国性”;其次,伦敦这座城市兼具了复杂性和包容性;最后也是最重要的,戏剧性和文学感融入伦敦的毛细血管,构建了伦敦城的基本特性。下面我就逐一给你解释一下。

为什么说伦敦的城市性大于英国性呢?作为英国的绝对政治中心,伦敦所固有的英国性当然是鲜明的。早在公元13世纪,伦敦街头的纠纷就是王国权力斗争的缩影。不过,同时作者也在书中指出,当时伦敦几乎长期跟英格兰国王亨利三世处于对峙状态。城中凡有野心之人,都分为上等人与平民两派,一派是社区寡头统治的商界巨子,另一派是日渐感受到自身权利的手艺人和小生意人的代表。商界巨子往往属于保王派,而平民则直觉地支持跟国王公开冲突的分封贵族诸侯。周期性发作的诸侯争战,使得历史上的伦敦一直都处在政治的漩涡中,因而伦敦与政治意义上的英国之间的关系始终是复杂而微妙的。

这种复杂性到了现代社会又呈现出另一种意义。在《伦敦传》的第七十三章,作者详细梳理了伦敦作为一座移民城市,自古以来是如何成为超越国界的“万国之城”的。虽然历史上,比如15世纪50年代,伦敦也有过短暂的对移民问题的犹疑,那时来自意大利的商人和银行家因为放高利贷而受到谴责,但这场纠纷很快结束,只留下一些流言,作为伦敦人对商业上两面三刀特别敏感的证明。此后,无论是16世纪受天主教迫害的胡格诺教徒前来寻求庇护,还是犹太人、爱尔兰人、非洲人以及亚裔群体的移民潮,虽然风波不断,但总体上在伦敦并没有激起普遍的、难以调和的矛盾。

作者乐观地认为,新移民的活力反过来把能量带回了这座城市,一座多种多样、成分混杂的伦敦的存在,有助于对英国风格的概念或者性质赋予新的定义。因此,在伦敦的城市性和英国性之间,《伦敦传》的作者毫不犹豫地倒向了前者。在这本书的大部分篇章里,伦敦所呈现的各种特质,更像是作为一个独立于英国的狭义民族性之外的存在。这一点,我们也可以通过2016年伦敦在英国的脱欧公投中持坚定的反对立场得到验证。

伦敦是宽阔的,游荡在这座城中之城里,你很难想象还有什么它覆盖不到的城市经验,所以,当我们看到作者在书中描摹的那些古怪而孤独的伦敦佬时,会发现这样的生存状态也完全可能发生在东京或者上海,只不过,伦敦人似乎喜欢在审美上搞得更极致一点,他们更具有黑色幽默的天分。比如作者就描述了一个伦敦男人,他用防腐剂保存去世的原配,陈列在客厅里;他让死去的原配穿黑色,活着的续弦穿白色,严禁交换。这种更像是戏台上的荒诞场景,就上演在一个普通伦敦人的家里,生与死,快乐与痛苦,柔情与残忍,就这样奇妙地交织在了一起。怎么样,是不是颇有几分黑色幽默的感觉?

顺着上面的逻辑,我们就可以抵达伦敦的第二个特质,那就是伦敦兼具复杂性和包容性。可以说,这座城市是由各种对比构成的,它就是各种差别的总和。事实上,正是伦敦的普适性让这些对比和差别得以立足,它自身就包含了人类生活的各个方面,因此历久弥新。

我们不妨把作者的观点说得更清晰一些。在他看来,在伦敦,最凄惨的贫困和破败,与流光溢彩的财富和繁荣并置。这固然可以从中发现其荒诞性,似乎城市运转惟有依靠阶级剥削才能维持,但也可以换一个角度来考虑问题,差距或分裂本身制造着一种催化创新和发明的酵素,这一点亘古不变又历历常新。也许是新的在保护旧的,或者是旧的在守护新的,无论如何,在新旧机制共为一体的事实中,伦敦的个性光芒得以穿越时空。

基于这种对伦敦复杂性的充分认知,我们在阅读《伦敦传》时其实大可不必执念于书中的某些判断,一旦离开语境,它们有时甚至会显得自相矛盾。比如,作者在书中的某一处说“地球上没有任何其他城市能展示出这样的政治延续性和行政延续性……这座城市的质地也异乎寻常地连贯……即便是伦敦大火带来的毁坏也没有将古代的巷道和界限抹杀掉”,但他又在另一处说“伦敦一直都是一座丑陋的城市,它总是在被重建、被摧毁、被破坏”。这些话可能听起来有些矛盾,但我们可以这样理解,那就是城市的复杂性让所有的概括都失之偏颇,让所有的规律身后都紧跟着例外。一个硬币的两面都是真实的,重要的是看见一面的时候总是意识到另一面的存在。

比理性判断更重要的,始终是书里那些俯拾皆是的细节和如有神助的视角。比如说写二战中的伦敦,作者略去我们在大量历史书和电影里看到的战争风云,不写丘吉尔的运筹帷幄,却细心地描写前前后后的照明变化。

作者写到,早在1931年,伦敦就已经实现了泛光灯的首次照明,然而在9年之后的二战期间,伦敦被迫进入灯火管制。熟悉的马路成了让人费解的神秘环境,早已习惯了现代光线的眼睛被迫穿越回煤气灯时代,于是人们热烈地盼望暴雨,因为可以借着闪电再看一眼曾经熟悉的街角。1944年秋天,灯火管制终于取消,市民如释重负,宛若新生。书中写道,街道“不再似墨水一般漆黑,一切照着柔和的光,亮晶晶的、小小的光束投在潮湿的街上,最是迷人”。在这样的细节中,我们再次体会到反差的力量:光明与黑暗,战争与和平,生离死别与日常生活。当历史的重量已经压迫得人们欲言又止时,这一恍神之间失而复得、虚实无间的万家灯火,就体现了城市柔韧的本质。这样的城市性格和精神,是整部《伦敦传》都在着力传达的。

最后一点,就是戏剧性和文学感融入伦敦的毛细血管,构建了伦敦城的基本特性。我们前面说过,在这本《伦敦传》里作家和艺术家们频繁出没于书页间,他们的观察和叙述互相连缀,构成了这本书的主体。

在伦敦,剧院占据至关重要的地位,因为地道的伦敦佬确实把剧院视为精神家园,他们在那里安放对仪式感、暴力和冒险的嗜好。要知道,直到19世纪,伦敦那些上等绅士们仍然会在观众席上发起骚乱,中断戏剧表演。如果你从上帝的视角来看,可能很难判断,台上台下究竟哪一出更有戏剧意味。伦敦的戏剧性就这样从台上延伸到台下,从剧院里扩散到剧院外,这一点构成了《伦敦传》的主旋律,几乎在每一页都有所体现。

伦敦街头,似乎人人都身穿戏装,因为“在拥挤的城市里,人们只能靠衣服识人”:蓝袖毡围裙,是屠夫;风帽、头巾、顶髻,是娼妓;戴假发、手腕套着褶饰边的,是18世纪中叶推销货物的商人。惟一的例外是节庆,人们收起平时那套属于他们特定角色的服饰,换上一套装扮,技工穿上山寨的贵族服装,作家装扮成无赖或者士兵到酒肆寻欢作乐,通过这种短暂的角色互换,人们得到了疑似平等的心理慰藉。在《伦敦传》的作者看来,这是伦敦佬经久不衰的异装癖传统,而这种传统实质上源自伦敦“诙谐模仿的平等化精神”。在这里,作者以极具洞察力的笔调写到,“也许这可以看作伦敦的一大吊诡:这座城市先安慰它即将吞噬的人。”

即便是穷苦的可怜人,也能借助弥漫在伦敦的戏剧氛围感受到命运温柔的一面。《伦敦传》甚至用这种观点来解释英国著名散文家查尔斯·兰姆的名篇《扫烟囱童工赞》。一年到头,烟囱童工都在终日劳碌,承担着远远超越年龄的既辛苦又严重损害健康的工作,只有在好心人张罗的年度晚餐里,他们才能把自己置换成平时根本无法扮演的儿童角色,他们才能做回一个孩子。于是,在兰姆的笔下,“数百张嘴笑得露出牙齿,以灿烂惊动黑夜。”人们也许会争论,这戏剧化的一幕体现的并不是真正的平等主义精神,但是不管怎么说,平等的幻象虽然短暂,却足以让人上瘾,足以让伦敦人对戏剧以及戏剧化的生活保有持久的、无以名状的热情。

无论这种对戏剧化的热情是否具有清晰的自觉意识,至少它启发了那些有志于叙述伦敦的写作者。莎士比亚在《亨利四世》里写破落的贵族福斯塔夫与太子在野猪头酒店里搭台演戏,互换角色,这段经典的隐喻究竟在多大程度上折射了现实、历史与戏剧之间的关系,并潜移默化地反作用于现实呢?对此,我们也许难以精确度量。无论如何,某种程度上,生生不息的叙述者不仅记录了伦敦,也通过强化城市的戏剧性,重新定义了伦敦。他们合力创造了一幅幅古怪的都市皮影戏,他们笔下或自闭或痴狂的角色,与这座城市的黑暗力量交织,创造了一个戏剧化、象征性的伦敦。作家和艺术家们笔下的伦敦,在很多方面取代了现实的伦敦,潜移默化地影响着、塑造着、激发着伦敦人的趣味、性格和创造力。

在理解了《伦敦传》的写作方式和伦敦城的典型特质后,我再来跟你举个具体的例子,带你近距离地感受一下这本书和这座城的气息。

1840年7月6日是一个礼拜一,时年二十九岁的萨克雷凌晨三点就起床,坐马车赶往伦敦新门监狱。监狱周边的街头上人头攒动,连橱窗里都站满了人。最好的视角在楼上,那里早就被周日宿醉狂欢的人占满,而且这些人是早就付了租金的。出租房间的广告简单粗暴,直奔主题,比如,“房间舒适,视角美观,视野上乘。”咖啡馆的顶层阁楼可以租到五英镑,店面一楼的租金则连翻五倍。

说到这里,你可能会疑惑,这些人争相围观的到底什么呢?其实,他们要看的是一场绞刑。

从凌晨开始,观摩绞刑的人就陆续赶到了监狱门口,到了七点,监狱门前已经水泄不通,有人在抱怨快要晕过去了。更年长一些的人,也许会想起三十三年前的某个礼拜一,同样在这里,同样是监狱大门打开之前,人群中有一个馅饼师傅弯下身子捡东西时跌倒了,这就启动了第一块多米诺骨牌,比肩接踵的人们纷纷跌倒,而倒下的人再没有机会爬起来。事后,警察找到了二十八具尸体和几百个受伤的观众。

当天,有一个因为谋杀主人而被判死刑的男仆上绞架。从根本上说,上绞架是街头剧院的一种形式,戏剧性与残酷微妙地交融,而人群的恐惧也构成狂欢的一部分,甚至可能是最重要的部分。因此,有许多作家也往往在观察绞刑的人群中,这样的场面总是会带给他们更深刻的思考和更强烈的冲击。比如这场公开绞刑的观众中,就有英国19世纪的大文豪狄更斯和萨克雷。

萨克雷后来就在随笔中形容,侧身于“隐秘地贪恋鲜血”的人群中,让他感受到“极强烈的恐怖和耻辱”。相比之下,狄更斯的神经似乎更坚强一些,因为四个月以后,在另一个监狱门外,他又现场观摩了一次绞刑,并且声称在人群中看到了“撒旦的形象”,他说,“像这样偌大人群的歹恶与轻率,可怕得让人难以置信。”一年之后,狄更斯在他的小说《巴纳比·鲁吉》中栩栩如生地展现了绞刑的场景。狄更斯对于这个场面的描述,充满了人群的狂热与亢奋。“伦敦生活里已经没有多少东西能让我吃惊的了,”狄更斯说。他的潜台词是:绞刑现场是个例外,这些场面让他心悸,让他意识到伦敦仍然在暗处露出尖锐的牙齿与贪婪的舌头。

不过,实际上,如果把时间再往前推,18世纪上半叶的绞刑文化在达到鼎盛时期时,要比狄更斯时代更为热闹。生活在21世纪的人可能难以想象当时的画面:受刑者会精心装扮,盛装赴死。历史上甚至有几个上绞架的女人,以当天的穿着影响了时尚风潮的变迁。比如1849年的曼宁太太,她行刑当天穿着黑色缎裙,于是这种昂贵的面料因此变得臭名昭著,在此后将近三十年里都乏人问津。通常,男性罪犯会穿上丧服或新郎礼服,而女子常穿白裙,披大丝巾,挎上装满鲜花和水果的篮子,一路洒向看客。看客也颇有刷存在感的空间,妓女给游街的罪犯献花;而那些相信“绞死者遗体能治病”的人,则在等着用几个金币买下死者的一只手,因为在民间传说中,拥有这样的手能够更灵验地治病防灾。与此相比,我们在鲁迅小说里看到的“人血馒头”,似乎在形式上还稍稍含蓄一点。

当时,英国著名词典编撰家及散文作家塞缪尔·约翰逊,同样也是一个绞刑参观爱好者,他也乐于通过观察行刑来窥视伦敦的本质。1783年,为了给日渐兴盛的牛津街一带的商业区让出地盘,绞刑架从泰伯恩挪到新门,这样就等于取消了行刑之前的游街。对此,约翰逊与后来替他作传的鲍斯威尔有过一番热烈的讨论。约翰逊的看法颇具反讽意味,他认为,之所以要公开行刑,本来就是为了吸引旁观者,这种传统的方式洒足了狗血,方方面面的参与者都很满意,老百姓很高兴,罪犯则在临终前的表演中大受鼓舞,而现在,行刑仍然是公开的,却把游街这一项彻底扫除,这种半遮半掩的方式让他觉得相当费解。

我们从上面这个绞刑的故事里,就能发现《伦敦传》中材料的组织并非简单堆砌,而上面总结的关于伦敦的几个主要特征,都可以在这个故事里找到相应的细节。我们甚至可以说,伦敦的戏剧性是用来包容、化解其种种差别的有效方式,而这种方式正是通过几代叙述者的接力叙事才得以固定、强化,从而反过来渗透进伦敦人的潜意识,进而奠定了伦敦的城市性格和精神。

这本书的主要内容到这里就基本说完了,我们再来简要总结一下其中的要点。这本书的内容非常丰富,而我们在抽丝剥茧之后,主要从书的写作手法和伦敦的城市性格两个方面对这本书进行了剖析。

在写作手法上,《伦敦传》遵循的并不是我们司空见惯的城市发展史的逻辑,全书的叙述逻辑是沿着时间和空间的维度同时推进的。这本书从公元前54年凯撒首次出征不列颠,一直写到2000年大伦敦地区首次公开竞选市长。作者将林林总总的材料经过捏合后,用一种富有文学感的笔调叙述出来。所有的史实和数据,都服务于作者对伦敦这座城市的文学化理解。作者将诸多作家和艺术家的观察和叙述勾连起来,展现了强烈的戏剧性和文学感。

在伦敦的城市性格上,有三点是非常突出的。首先,伦敦的城市性是大于英国性的。作者乐观地认为,新移民的活力反过来把能量带回了这座城市,一座多种多样、成分混杂的伦敦的存在,有助于对英国风格的概念或者性质赋予新的定义。其次,伦敦的复杂性和包容性兼而有之。作者认为正是伦敦的普适性让这些对比和差别得以立足,它自身就包含了人类生活的各个方面,因此历久弥新。最后,戏剧性和文学感是伦敦城的基本特性。生生不息的叙述者不仅记录了伦敦,也通过强化城市的戏剧性重新定义了伦敦,创造了一个戏剧化、象征性的伦敦,并且在很多方面取代了现实的伦敦,潜移默化地影响着、塑造着、激发着伦敦人的趣味、性格和创造力。

撰稿:小白工作室 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.在写作手法上,《伦敦传》遵循的并不是我们司空见惯的城市发展史的逻辑,全书的叙述逻辑是沿着时间和空间的维度同时推进的。

2.伦敦的“城市性”大于“英国性”;伦敦这座城市兼具了复杂性和包容性;戏剧性和文学感融入伦敦的毛细血管,构建了伦敦城的基本特性。