《从南极到北极》 裴鹏程解读

《从南极到北极》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者是世界知名的瑞典探险家斯文•赫定(Sven Hedin,1865—1952),他曾发现楼兰古城,并穿越亚洲腹地、八次攀登喜马拉雅山脉。他还是一位著作等身的作家,根据自身经历创作《我的探险生涯》等多部风靡全球的著作,影响至今长盛不衰。

关于本书

本书讲述了近代欧洲人深入全球各处无人之境探险的故事,在北欧被当做中学地理教材使用。而且这本书的成书背景是19世纪末欧洲在全球扩张,主题带有浓厚的人类探索、征服地球的特点,兼具纪实性、科学性和故事性。

核心内容

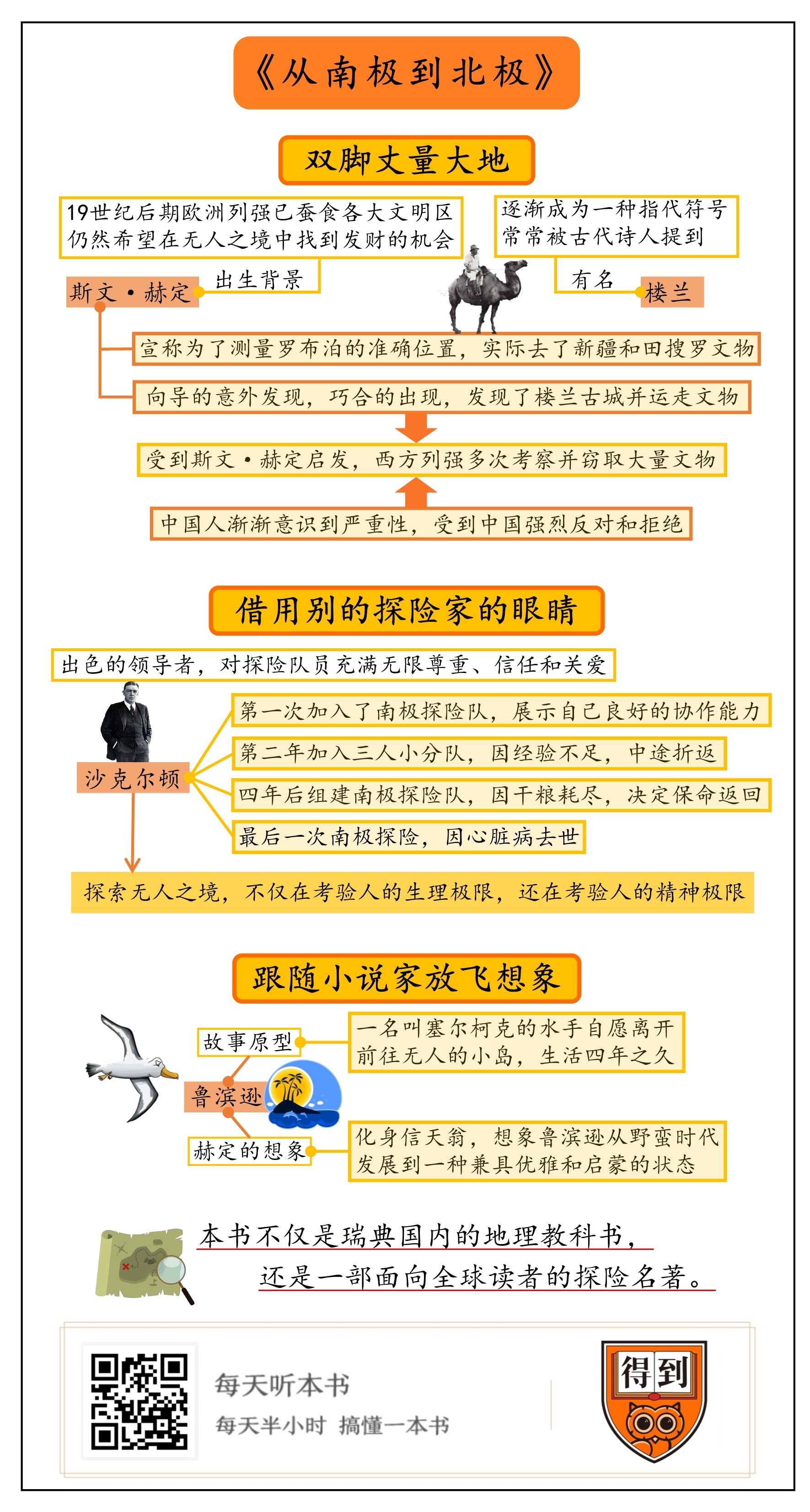

这本书分为上下两部分,从地理空间来说,上部讲的是斯文·赫定从西向东在欧亚大陆上的探险之旅,包括在中国西北地区的探险和发现。下半部按照「欧洲-非洲-北美-南美-南极海-北极-南极」的路线,以历史相关探险者,甚至是海鸟为主角,用多个视角来带读者了解全球的探险活动。

你好,欢迎每天听本书。今天我要为你解读的是《从南极到北极》。

听书名,你可能会觉得,这是一本讲地理知识的科普书,或者是一本讲极地旅行的游记。其实,这本书记录的是近代欧洲人对世界上各个“无人之境”和“未知世界”的初次探索,其中包括中亚的荒漠戈壁、非洲的热带雨林、太平洋的无人小岛。这本书还记录了发现新大陆的跨海航行、印加帝国的灭国战争,以及地球两极的探险之旅。所以,这本书不只是一本旅行笔记,它更是一部探险报告合集。另外,这本《从南极到北极》的瑞典文原版和英文译本是1911年、1912年先后问世的,所以,它还是一套具有鲜明时代特色的历史档案。它以上世纪西方人的视角,给我们展示了那个时代欧洲人认识“未知世界”的三种方式。

第一种方式是通过双脚丈量大地。19世纪末、20世纪初,欧洲列强在东亚、南亚、阿拉伯世界等古老文明区的扩张已经基本完成。但欧洲人并不满足于此,追求财富、探索未知的欲望促使欧洲探险家继续向那些长期孤立发展的区域进发。这本书的作者斯文·赫定就是这样一位探险家。你可能听过一句诗——“不破楼兰终不还”。楼兰遗址的发现者就是斯文·赫定。他还发现了雅鲁藏布江和印度河的源头,先后八次攀登喜马拉雅山,首次向欧洲人介绍了“世界屋脊”的信息。

但一个人的精力总是有限的,斯文·赫定主要活动在欧亚大陆。要了解地球的其它角落,他需要借用别的探险家的眼睛,这是了解无人之境的第二种方式。本书下半部分收录了很多欧洲探险家的经历,比如发现美洲新大陆的哥伦布、终身致力于非洲传教的利文斯通、远征北极点的南森、曾在南极探险的沙克尔顿。正因为本书囊括了地球各个角落的探险活动,《从南极到北极》才名副其实。可以这样说,读完这本书,你将完成一次环球探险。

不过,回头来看,直到今天,即使无数的探险家在叩击未知世界的大门,但仍有很多地方还未曾被人类涉足。好在探险家有勇气和双脚,而小说家有天马行空的想象和引人入胜的文字。人类或许还来不及了解那些未知的土地,但这并不妨碍人类放飞想象。这本书给我们介绍的认识世界的第三种方式就是跟随小说家放飞想象,斯文·赫定就幻想自己是一只海鸟,飞过了《鲁滨逊漂流记》的主人公曾经生活过的那个太平洋海岛。

下面,我将和你一起深入三处无人之境。首先是楼兰发现之旅。楼兰古城在茫茫戈壁中沉睡了上千年,为什么会被瑞典的探险家斯文·赫定发现?其次是沙克尔顿征服南极点的故事。沙克尔顿并没有真正到达南极点。斯文·赫定为什么把失败的探险经历收录进来呢?最后,我们和斯文·赫定化作海鸟,去了解一下鲁滨逊生活过的那个地方。

前面提到,这本书诞生的背景是欧洲人在全世界的扩张,所以这本书在材料选择、文字使用上会有明显偏见,所以,我会补充一些相关的其他材料。当然,这本书最出彩的地方,是一个个亲身的见闻、生动的故事,建议你翻翻目录,挑一些喜欢的章节读一读。

认识一个新的环境,最好的办法就是亲自走一走。第一部分,我们跟随作者用脚步丈量大地。本书的作者斯文·赫定是一位瑞典探险家,同时他也是我国的古迹“楼兰古城”的发现者。一个中国千年前的古城,是怎么被一个外国人发现的呢?

在这里,我们需要补充一点有关“楼兰”的背景信息。古人写过很多有关“楼兰”的诗句,比如王昌龄的“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”李白的“愿将腰下剑,直为斩楼兰。”就连娓娓道出《游子吟》的孟郊,竟然也留下“拟脍楼兰肉,蓄怒时未扬”这样的句子。难道说,这个楼兰是个像突厥、匈奴那样可怕的势力嘛?查看历史书就会发现,古代史料对楼兰的记载非常少,因为它只是个很不起眼的小国,在汉代就被灭掉了。那为什么楼兰在中国诗作中出镜率那么高,甚至在两千年后吸引了斯文·赫定的到来?

虽然楼兰很小,但它位于中原通往西域的要道上,夹在汉朝、匈奴、月氏之间,因此成为多方争夺的对象。作为小国,楼兰只能左右逢源。汉朝曾软硬兼施,多次搞定它,但匈奴近水楼台,楼兰老国王去世后,新国王受匈奴指使背叛了汉朝,多次杀死汉朝使臣。于是,汉朝皇帝打算去收拾一下这根“墙头草”。

要派哪位名将远征楼兰呢?对付一个小国,名将用不到。史书记载,一位叫傅介子的骏马监自告奋勇要去灭掉楼兰。骏马监是什么职务?你可以把它理解为孙悟空在天宫被封的那个“弼马温”,也就是负责养马的。别看傅介子是区区骏马监,但他不辱使命,很快就迫使楼兰王谢罪。由于楼兰国迫于匈奴压力又一次反水,傅介子便再次前往西域,打着赏赐属国的旗号,设局杀死了楼兰王。

为了避免楼兰遗民彻底倒向匈奴,汉朝统治者做了两件事来斩草除根。第一件事是更改国名,仍然叫楼兰的话,楼兰人肯定会时刻记着以前的历史。公元前77年,汉朝把楼兰改名为鄯善。这个名字一直沿用到现在。但只是改掉名字还不够,汉朝统治者做了第二件事,将楼兰迁都。都城是一个国家的政治核心,常常也是文化核心,通过迁都可以把这个王国以往的根基都斩断。

回到最初的问题,为什么小小楼兰那么有名呢?

一个原因是楼兰逐渐成为一种符号,指代狡猾险恶的边境敌人。可是狡猾强大的敌人有很多,为什么文人要揪着楼兰这个“小可怜”不放呢?有这样一种解释:常常提到楼兰的,主要是诗人。诗人写诗对意象的选择是很挑剔的。与匈奴、月氏这样生猛的字眼比起来,“楼兰”二字显得更有诗意,更适合入诗。当然,更重要的是,无论是李白还是孟郊,古代文人心中多多少少都有个“投笔从戎”的梦,都希望像傅介子一样为国立功而名扬四海。这么一来二去,两千年后,楼兰是否真实存在过,人们已经搞不清楚,但楼兰这个“IP”却无人不知,甚至走出国门,流传到亚欧大陆的另一端——瑞典。

斯文·赫定1865年出生于瑞典首都斯德哥尔摩,他从小就热衷于户外探险。通过阅读大量的历史古籍,他萌生了来亚洲腹地探险的想法。不过,他个人的兴趣和那个时代的风潮分不开。到19世纪后期,欧洲列强已经蚕食了各大文明区,连相对落后的非洲都被瓜分了,但这并没有完。欧洲人仍然希望在无人之境中找到发财的机会。斯文·赫定就是在这种背景下涌现的欧洲探险家之一。

其实,楼兰古城的发现只是一个意外,斯文·赫定坚信中国西域有很多古国遗址,如果找到一些古玩,就可以大赚一笔。但是,探险不仅意味着危机重重,也意味着很可能一无所获。1885年,20岁的斯文·赫定第一次来到亚洲,他走遍了中亚、波斯等地。五年后,他第一次来到中国新疆喀什,却因为资金问题而无功而返。三年后,他争取到一个任务——实地测量传说中的“中亚地中海”,也就是罗布泊的准确位置。因为他有一个主张,说罗布泊是不断移动的。因此,获得了瑞典国家资助,第二次来到中国,并进入塔克拉玛干沙漠。只不过在漫天风沙中,赫定并没有什么收获。

1900年,清朝的慈禧太后正在与西方列强斗智斗勇,“义和团运动”“八国联军侵华”先后发生。而35岁的斯文赫定,头戴毡帽,嘴上叼着烟斗,骑着骆驼,再一次出现在了罗布泊。他的这次行动,获得了瑞典国王以及大名鼎鼎的诺贝尔的资助,经费十足、准备充分、计划周全。他宣称的任务仍然是测量罗布泊的准确位置。但实际上,他并没有直接去罗布泊,而是去了新疆和田,在那里的两座古城里搜罗了一批价值连城的文物。你看,寻找民间传说中的大漠古城与财富,或许才是他此次新疆之行的真实目的。

一个多月后,赫定一行人在当地向导的带领下进入了罗布泊荒漠。缓慢行进中,他们经过一片黏土高地,见到两处木屋废墟。在这座木屋遗址里,他们发现了许多陶器碎片、铜币和铜针,还有一些精美的木雕。只不过,匆匆赶路的赫定并没有特别留意。

又前行了20公里,赫定和队员们在沙漠中看到一处低洼地。他意识到这里可能会有水,决定停下来在这里宿营。但他突然发现,仅有的一把铁铲落在在之前经过的那片废墟了。由于向导对当地环境比较熟悉,于是他在晚饭后便骑上一匹蹩脚马匆匆返回寻找铁铲。

东北季风,总会在每年的三四月光临罗布泊。后半夜,一场暴风如期而至。已经找到铁铲的向导在风中迷了路,但这似乎是一种天意。向导为了避风,闯入了一片遗址。这个遗址里有一座塔,还有一片比白天路过的废墟规格更高的房屋遗址。这里遍地散落着木板、古钱和雕刻品,向导随手带走两块精美的木板。

第二天黄昏,向导带着意外收获的木板赶上南行的队伍。当苦苦等待的斯文·赫定看着面前这两块木板时震惊了。探险家的直觉告诉他,这些精美的木雕属于上一个千年的佛教文明。这两块木板,就像是某个神秘古国邀请他到访的国书。向导发现的一定是一座古城,自己很有可能成为第一个揭开塔克拉玛干沙漠文明之谜的人。他本来打算提前庆祝一番,但是一看所剩的水只够两天,于是忍痛搁置了探索遗址的事情。

但这件事,牢牢揪着赫定的心。第二年冬天,他做好充分准备,再一次来到罗布泊。初期,寻找遗址的过程并不顺利,繁重的搜寻工作使骆驼超负荷工作,连赫定也要放弃了。

这时,巧合再次出现。驼队意外踏上了一条若隐若现的古道。突然,头驼停了下来,因为面前出现一个巨大的土堆。经验丰富的斯文·赫定认出,那不是土堆,而是一座印度式样的佛塔遗迹。接下来,寺庙、僧舍、马棚、街市、瞭望塔、生活用具、纸本文书、木简文书陆陆续续出现在赫定眼前,一个辉煌的古代文明与赫定相遇。这就是楼兰古城。发现楼兰古城,是斯文·赫定一生最大的收获之一,这也是整个西域考古历史上最为重要的事件之一。但到这里,故事并没有结束。

第二年,斯文·赫定派人用8头骆驼运着楼兰出土的文物,经印度送回瑞典。楼兰古城被发现的消息传回了瑞典国内后,瑞典官方意识到,中国的西北地区应该有更多的古代文明被黄沙覆盖着。于是,瑞典组织了大量探险家对中国西部进行考察。

当时中国正处在清末、民国的战乱时期,统治者顾不上操心这些事情。这导致西方考察队私自运走了大量的中国文物。据统计,1856到1932年间,俄、英、德、日、瑞典等国曾考察我国西北地区66次,每次考察结束,这些国家的中国文物就会增添一笔。你可能听说过,敦煌莫高窟有很多文物流落在全球,那些在敦煌窃取文物的人,就是受到斯文·赫定启发而来的,甚至就在斯文·赫定的队伍里。这是我国考古史上的“耻辱记忆”。

很多中国人渐渐地意识到这件事情的严重性。1926年,赫定又率领一支大规模的远征队来到中国进行考察,这个行动立刻激起中国学术界的强烈反对。经过反复谈判,赫定做出妥协——他发现的一切物品,都归中国所有。到这时,中国学界才第一次夺回国内科考活动的主导权。但是,赫定带走的文物已经无法挽回。因此,当他晚年想再次来中国的时候,遭到中国政府的严厉拒绝。

我们用很大一部分篇幅讲了发现“楼兰古城”的过程。这正是一百年前西方探险家深入无人之境的典型案例。显然,这种探索不只有斯文·赫定一个人,在亚洲大陆别的地方,在世界的其他角落,欧洲探险家像蚂蚁一样,密密麻麻分头行动,向地图的空白部分宣战,《从南极到北极》记录的就是这个过程。

斯文·赫定的个人精力是有限的,而且西方对世界的探索也不只是为了寻宝,也可能只是为了科考,只是为了挑战人类的极限。这本《从南极到北极》后半部分收录了不同时代其他探险家的经历。通过书本了解这些人的活动,正是那个时代人们了解世界的另一种方式。

但书中有个故事很特殊——“沙克尔顿征服南极点”。沙克尔顿曾多次向极地进发,但他并没有真正抵达过南极点,为什么斯文·赫定会记录一个“失败者”的事迹呢?

接下来,我们跟随沙克尔顿,走入寒冷荒凉的南极大陆。西方探险家很清楚,这里不仅没有楼兰古城那样的财富,而且危险千百倍。所以,很少有人愿意去极地探险。人类到达南极点,还不到一百年。

接下来的主人公叫沙克尔顿,他比斯文·赫定小9岁。沙克尔顿是一位爱尔兰人,后来全家移居英国。1901年,也就是斯文·赫定又一次踏入罗布泊时,沙克尔顿第一次加入了南极探险队,乘船驶向南极。在船上,沙克尔顿协助科学家做实验,并发明各种新东西供大家消遣,鼓舞船员士气。在这个过程中,沙克尔顿展示了自己良好的协作能力。

第二年,他加入一支三人小分队,计划徒步行走2500公里,到达南极点。2500公里是什么概念呢?相当于从北京到海南三亚的直线距离。即使没有严寒的气候,只说走这么远的路,也是一件相当困难的事情。由于经验不足,三个月后,三人都出现了坏血病症状,他们在走到三分之二的路程时被迫中途折返。抵达南极点的目标虽然没有成功,但开启了沙克尔顿多次探寻南极的生涯。

四年后,沙克尔顿组建了自己的南极探险队。1908年10月末,沙克尔顿和另外三名队员开始朝着南极点进发。他吸取了上次的教训,没有徒步行进,而是乘坐雪橇。雪橇由4匹来自中国东北的小矮马牵引着,以每天30公里的速度前进。这支队伍就像是冰雪荒原上的一个小黑点,朝着远方的山峰前行,但这些山峰就像是行走的墙,总是无法到达。

有时,暴风雪会突然来临并持续一两天,他们不得不停下来竖起帐篷,爬进睡袋,小矮马也在帐篷外盖起马衣。暴风雪过后,光线会变得扑朔迷离,由于云朵遮住了太阳,大地上没有阴影,他们走在看似平整的雪地上,常常会意外地在一个小小的斜坡上摔下来。他们还经常会听到一些震耳欲聋的声音从远处传来,突然的响声并不可怕,可怕的是,这意味着巨大的内陆冰山裂开了。冰山滑入海水,巨大的冰块随时会撞碎附近的冰面。

除了路上的危险,更让人发愁的是干粮。沙克尔顿虽然带着玉米和压缩食物,但在几个月后,他们就不得不开始吃皮带、绳头和其他小东西。勉强支撑了几个月,他们决定射杀了一匹小矮马,吃不完而且不方便带走的肉被埋在冰雪中。这匹小矮马曾经拉过的那辆雪橇则被竖立在冰雪中作为回程的路标之一。几天后,饥饿迫使他们射杀了第二匹小马,不久是第三匹,眼看着就轮到最后一匹了。

一天,探险者在拉着自己的雪橇前进,突然他们的最后一匹小马消失了。回头一看,它已经掉进一条深达300米的冰缝中。他们站在黑色裂缝的边缘弯腰往下看,没有任何声音传上来。幸运的是,雪橇的前横档脱离小马,雪橇和人没被小马拉入深沟。但不幸的是现在没有牲畜可以牵引雪橇了,他们只能靠自己在冰川上艰难跋涉。

很快,圣诞节到了,这时的南半球正值盛夏。但即使是盛夏,气温也是零下47度。他们四个人来到一片被雪覆盖的冰冻平原。雪原向着南极大陆的核心方向逐渐升高,海拔上升引发了他们剧烈的耳鸣和头痛。不过,这意味着胜利距离自己更近了。

就在圣诞节两周后,他们再一次遭遇了严重的暴风雪,气温骤降到零下69度。另一方面,他们距离南极点只剩160公里,也就是说只剩下二十分之一的路程,相当于你在北京到三亚的旅途中,已经登上了海南岛。

现实状况是,沙克尔顿一行人没有雪橇,干粮消耗殆尽,他们如果继续前进,也许会在一两周后到达南极点,但接下来的便是因为饥饿而永远无法返回。沙克尔顿作为队长,他要立刻做出决定,是继续前进,还是保命返回。

此时的四人已经筋疲力尽,沙克尔顿再三权衡后,决定日夜兼程往回赶,以便在饿死前赶回船上。临走前,沙克尔顿朝着极点的方向把英国国旗升起来,并把一份关于他们旅程的记录放进一个圆柱盒里,然后怀着心痛下达了撤退命令。

返回途中,饥饿和疾病仍然没有远离他们,因为缺乏食物,他们不得不在回程时挖出之前埋下的小矮马尸体来充饥,却因此染上严重的痢疾。为防止船队等不及他们而开走,沙克尔顿把较弱的两名队员留在一个储备丰富的中途补给站,然后和另一位较强壮的伙伴先出发,并在两周后遇到船队。按理说,这时的沙克尔顿应该暂时恢复一下体力,但刚脱离险境的他坚持亲自带队接回留下的同伴。好在,最终所有的队员都活着回来了。

如果以目标是否实现来衡量的话,沙克尔顿的探险行动是失败的,而且他之后的两次极地探险同样没有成功。然而,作为一个领导者,沙克尔顿无疑非常出色。他对探险队员充满无限尊重、信任和关爱。他的一位队友称他为“世间最伟大的领导者”。

47岁时,沙克尔顿再一次前往南极探险,当探险船刚刚抵达南极海域的一个岛屿,沙克尔顿却在第二天便因心脏病发作而去世了。最终他被安葬在这个距离他的梦想最近的地方。

探索无人之境,不仅在考验人的生理极限,还在考验人的精神极限。斯文·赫定在写下沙克尔顿的故事时,应该深有同感。

如果把这本《从南极到北极》的写作过程,比喻为在给一张地图上色,那斯文·赫定和其他探险家已经把大块的区域涂好了。不过,地球上仍然有很多地方是探险者没有到达过的。当然这并不是因为这里比南极还要难以征服,更可能是因为这里既没有财富,又不足以挑战人类极限,因此不被探险家关注。那赫定应该怎么完成这张地图最后零星的上色工作呢?

斯文·赫定决定借助小说家的力量,插上想象的翅膀。这正是那个时代,人们了解“未知世界”的第三种方法——放飞想象。接下来,我们一起走进鲁滨逊的世界。

我们很多人都知道鲁滨逊和星期五的故事。这是18世纪初,英国作家丹尼尔·笛福在他晚年时写的一篇长篇小说。这本书问世半个世纪后,斯文·赫定出生了。他在很小的时候读过这个荒岛求生的故事。这个故事为赫定插上了飞翔的翅膀。赫定化身为一只信天翁。在南美洲最南端的合恩角上空盘旋,然后沿着智利狭长的国土一路向北,在靠近智利首都圣地亚哥的地方,发现一座名为鲁滨逊·克鲁索的岛屿。

赫定告诉我们,其实鲁滨逊的故事是有原型的,他是一位苏格兰水手,与《鲁滨逊漂流记》作者笛福生活在同一时代,名叫亚历山大·塞尔柯克。在一次南太平洋的航行中,塞尔柯克因为不满船上的长官,自愿离开船只,前往一座荒无人烟的小岛。这里气候温和湿润,有野山羊和可食用的水果作为食物。接下来,塞尔柯克在这里生活了四年之久。

赫定联想着塞尔柯克的故事,以信天翁的形象在鲁滨逊·克鲁索岛屿上空盘旋,它仿佛看到,鲁滨逊原来乘坐的船翻了,他是唯一一个被海浪带到这座岛上的人。然后,鲁滨逊在岛上用香蕉叶子裹着牡蛎、龟蛋和野果子,再用简易的弓捕猎森林中的动物,用它们的皮制作衣服。之后,鲁滨逊成为渔夫、裁缝、陶匠,在山顶修建了教堂并在此做礼拜。他找到了野生玉米,并培育它、收割它,然后用来制作面包。几年过去了,他越来越富足,从漫长的简单粗鲁的野蛮时代发展到一种兼具优雅和启蒙的状态。

承载着赫定天马行空的幻想,信天翁又飞向茫茫大洋中更多的无人小岛,它看到土著祭祀时的舞蹈,看到海洋上来来往往的法国船只,还有珊瑚礁和暴风雨。

到这里,这本诞生于一百多年前的《从南极到北极》就为你简单介绍完了。

欧洲人在一百多年前闯入了那些无人之境,他们把这些行动叫作“探索”,也有人会把这些行动叫作“侵略”。如果只从信息丰富、叙述生动的角度说,这本书可以算作是经典中的经典。它不仅是瑞典国内的地理教科书,还是一部面向全球读者的探险名著。

其实,我们还可以把它当成历史书来读,这部书前半部分写的是斯文·赫定自己经历,后半部分记录的是赫定那个时代的故事。它很像是历史研究中常说的“一手史料”,其中既有鲜活的思想,也有被隐去的信息,甚至是被歪曲的情节,我们可以在甄别真伪中获得快感。

文稿、音频:裴鹏程脑图:刘艳脑图工坊

划重点

19世纪欧洲人认识世界的三种方式:

1.用脚步丈量大地;

2.借用探险家的双眼;

3.借助小说家的想象。