《为未知而教,为未来而学》 良舟工作室解读

《为未知而教,为未来而学》| 良舟工作室解读

关于作者

戴维·珀金斯是哈佛大学教育研究生院的资深教授,也是哈佛大学“零点项目”的创始人之一。他在美国教育界和心理界有着极高的威望和影响力,对智力、理解、思考、创意等各种与人类学习相关的议题都有着丰富的研究经验。他积极参与到现代教育改革的实践当中,尝试为不同阶层的学习者构建深入学习的体系。

关于本书

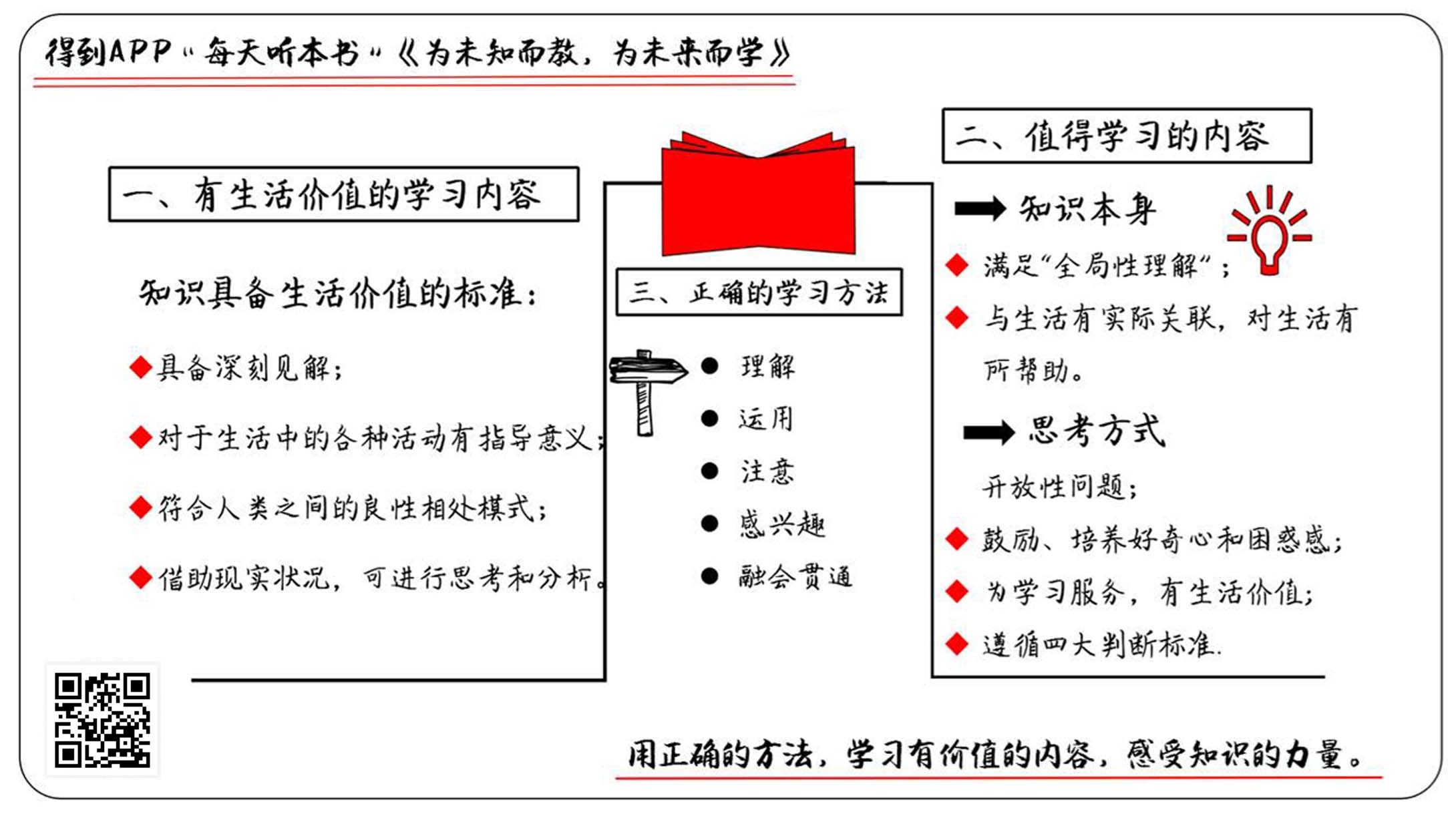

本书详细剖析了为什么传统的学习在生活中没有用,并从学习内容和学习方法两个角度阐述有用的学习是什么样的。作者强调有用的学习需要有生活价值,而生活价值的四个判断标准就是让学习变有用的关键因素,并在此基础上分析了值得学习的内容。此外,他还系统讲述了一套能够把学到的内容用出来的学习方法。

核心内容

选择有用的学习内容,掌握正确的学习方法,才是用得上的学习。学习就如同盖房子,材料工具和建造工艺都要保证质量、精益求精,两者相辅相成,才能建成优质的建筑。因此,要想我们的知识殿堂牢固而实用,学习内容和学习方法都应该从有生活价值的角度出发,选择值得学的知识和技能,并在学习过程中保持和加强学习内容与实践的密切联系,才能真正实现学习的用处。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《为未知而教,为未来而学》,这本书的中文版大约有25万字,我会用大约22分钟的时间,为你讲述书中精髓:到底什么样的知识才值得学,以及什么才是正确的学习方法。

在进入主题之前,我先给大家讲一个小故事。我的父亲是一位普通工人,学历虽然只有高中,但在我眼里,他是个全能的人。有一天他给家里的电灯换灯具,我在旁边帮忙递工具,我很好奇地问他:“你怎么知道这些电路是怎么走的呢?”我父亲看了我一眼,特别嫌弃地说:“你都研究生了连这都不知道?不是早就学了电路吗?零线火线分清楚,接上就行了。”最后他还不忘嘲笑我“学的东西都白学了”。

我相信,其实很多人都意识到了这个问题,那就是我们学到的知识大多没什么用。许多人可能在上学时就心存疑惑,我们学的几何原理、古代诗词或力学分析,真的有用吗?当我们工作以后,又发现这些东西确实用不上,于是就更困惑了,为什么要学习这些内容?既然用不上,当初还有必要费尽心思学习这些东西吗?究竟什么东西才值得学习,又要怎么样才能用到生活中呢?本期分享的这本《为未知而教,为未来而学》就围绕这些问题进行了探讨。

本书的作者名叫戴维•珀金斯,是美国著名的心理学家、哈佛大学教育研究生院的资深教授,也是哈佛大学“零点项目”的创始人之一。这可不是一个普通的项目,它起源于美国上世纪六七十年代,拥有上亿美元的投资、数百位专家的参与和几十年的研究背景,它的研究成果强调了人文艺术学习的重要性,并最终让艺术这门课程,成功入选美国的基础教育核心学科。而作为项目主导者的珀金斯,在美国教育界和心理界有着极高的威望和影响力,这本书就是他的代表作之一。

虽然他在书中所举的例子主要基于美国的教育体系,但其核心问题“什么值得学”,也是全人类面临的普遍问题,是现代教育最基础、最核心的问题之一。对于中国读者而言,这本书不仅对教育工作者和学生家长有指导意义,也有助于广大读者重新思考和审视学习这件事情,帮助我们重拾知识的意义和力量。

那么在今天的音频里,我将从三个角度来分享书中的内容。第一,为什么说有“生活价值”的学习内容才是有用的?第二,什么样的内容才值得学习?第三,什么是正确的学习方法?

好,首先我们来说,为什么说有生活价值的学习内容才是有用的。在一开始,我们就提到了,如果我们质疑原来的学习没有用,那么我们想一想,有用的学习内容又是什么样的?这个问题从正面回答其实不太好下手,每个人的需求、天赋、兴趣爱好都不同,有用的标准也是公说公有理,婆说婆有理,怎么样才能得出一个相对灵活又切实可行的答案呢?

作者珀金斯认为,有生活价值的学习内容才是有用的。怎么理解这句话呢?我们打个比方,如果今天给你一块地让你去盖房子,你会对建筑工人提出什么要求呢?你肯定会有很多的考虑,比如房子需要多大面积,如何保证建筑质量,房子的结构是否通透,地理位置怎么样等等。而我们学习东西,其实就和盖房子的需求一样,对于要学习的内容,应该要求它对我们来说是有用的,要为我们的生活提供便利。这就是珀金斯在书中反复强调的“生活价值”。而我们认为学到的知识没有用,就是因为在过去的学习中,这些知识没有生活价值。那么什么又是生活价值呢?珀金斯总结以下这四条标准,我们来为大家讲解一下。

第一是看学习内容是否具备深刻见解,也就是说,你所学的内容是否有助于我们了解周围的世界及事物的运行规律。例如天为什么是蓝的,草为什么是绿的,飞机是怎么飞起来的,手机又是怎么实现无线通讯的。这些问题看起来很像小孩子才会问出的问题,但是却给了我们一个非常贴近生活现实的视角,因为它们解释起来都关系到事物最初始的样貌,搞懂这些问题,会让我们眼中这些平凡的事物有了理解上的厚度和深度。

我们还是拿盖房子来做比喻,学习内容是否具备深刻见解,这一点就相当于房子的基本属性是什么,比如说房子它应该有一定的空间,起码要能够容纳一个人正常的生活起居,而不能是只有几平方米那么大。而学习这些具备深刻见解的内容对我们有什么好处呢?试想一下,如果你熟知植物生长的过程,看到一棵大树就能想到它还是一粒种子的样子,它如何扎根土地,如何吸收水分,如何破土发芽,如何伸展枝叶,如何无数次在风雨中挺立,你还会漫不经心地认为那只是一棵树吗?当然不会,学习内容是否具备深刻见解,这条判断标准为理想的知识殿堂搭建了一个基本的框架。

珀金斯总结学习内容是否具备生活价值的第二个标准是行动,也就是说学习内容是否对我们在生活中的各种活动有指导意义。这个标准比较好理解,例如一本菜谱里,每道菜的每个操作步骤都应该有实际的作用,应该关系到菜品最终的口感和质量。如果还是以房子作类比的话,理想中的房子最起码应该是结实的,质量不能差,不能风雨飘摇随时可能倒塌。这条标准其实就是狭义上的有用或无用,而对于学习内容进行这样的实用性考量,也能够有效地区分出学习内容在现实生活中的价值。

珀金斯总结学习内容是否具备生活价值的第三个标准是伦理道德,人类毕竟是社会动物,相互之间的相处模式也非常重要。这就好比房子应该有门窗,能通风,那种进不去出不来、完全封闭的建筑当然没办法利用,因此我们学习的内容也应该有助于激发我们对这种关系的良性追求和互动。

珀金斯总结学习内容是否具备生活价值的最后一个标准,也就是第四个标准是机会,这是说学到的知识是否有足够的现实状况借以思考和分析。这条标准就相当于房子建造的地理位置,它与我们的生活范围是远还是近,如果你的房子远在郊区,超出了平时工作或学习的区域,通勤时间已经难以平衡正常的生活安排,既使你真有这样一套房子,能去居住的时间也非常少了。学来的知识也是一样,如果没有足够的机会去实践,自然也是没多大用的。

好了,以上是今天分享的关于本书的第一个角度,在这部分内容里,我们知道了作者的观点是有生活价值的学习内容才有用,并了解了他给出的四个关于生活价值的判断标准。那么为什么我们原来的学习没有生活价值呢?说白了原因就两点,一来有些知识确实太专业了,应用范围小,二来就是我们学到的东西并没有与现实生活联系起来。而在这个基础上,我们再具体分析一下什么样的内容才值得学习。

什么值得学呢?如果还是以盖房子作类比,“学什么”就是建筑材料和工具,是我们建造房子所需的每一块砖、每一片瓦,我们需要质量好的学习内容。珀金斯在书中所提倡这种值得学的有生活价值的学习内容包含两个部分,一是知识本身,也就是学习内容;二是思考方式,也就是学习工具。我们下面一个一个来讲。

首先,我们学习的主要内容依然是知识,但我们要学的是具有生活价值的知识,正所谓巧妇难为无米之炊,这是我们建造知识殿堂的基础材料。珀金斯把满足生活价值四条标准的知识称为“全局性理解”,简单来说,就是这些知识与我们的生活有实际关联,对我们的生活有所帮助。如果拿盖房子作类比,全局性理解就是盖房所需的建筑材料。如果某个人能对某种知识构成全局性理解,那这个知识点对于这个人而言就是值得学的知识。

举一个例子,“民主”这一知识点可以说是相当枯燥的理论,但如果我们通过全局性理解对它进行拆解,你会感觉它对于实际生活也不是完全无用。比如说,“民主”作为一种人类团体相处和决策的概念和模式,能够给我们提供团体与个人、国家与人民,甚至是全球一体化的深刻理解,小到公司或班级怎么做出决策,大到各国如何共同商议解决问题,都有赖于这个知识点在背后的作用。它也能指导我们在有关问题上采取行动,除了政治选举投票,它也是能有效解决家庭争议的好方法。

此外,它还能激发我们对有效民主模式和实践的道德性追求,以更好地解决人们的矛盾,面对个体之间的差异,以上这些例子都是现实生活中可以思考“民主”这一知识点的机会,这样看来,“民主”已经不再是书本里只在政治范围内晃悠的知识点了,这样的视角脱掉了“民主”在现实生活中的隐身衣。

听起来可能还是有点抽象,我们再举一个生活中常见的案例来加深你的印象:在雾霾覆盖全中国的这几年,我们都知道空气净化器卖到了脱销,但是因为很多净化器的效果并不让人满意,因此很多理工男会尝试着自己组装空气净化器。

我有一个朋友,他通过对欧姆定律的深入理解,成功地给自己家打造了一套新风系统。大家记得欧姆定律是在我们什么时候学的么?高中。很多人可能在考试结束后就还给了老师。对我这个朋友来说也是一样,课本里学到的欧姆定律于他而言不过是一条普通的学习内容。然而等他到了大学再次学习时,他的一位同学告诉他欧姆定律可以在更广的范围内运用,其中一个用途就是计算气流量,这种全新的用法激起了他的兴趣,并顺着这个思路学习了欧姆定律在不同领域内发挥作用的实例。很明显,他对欧姆定律的理解已经超出了传统教育的解读,不再限于表面的了解,而成功转化为深层次的理解,并为实际生活中的各项问题出谋划策。可见,书本里的长篇大论只有从事物运行本质的岗位上显出原形,对于学习者才真正具有现实意义。

第二,我们再来说说书中给出的学习工具,这种学习工具我们称为开放性问题。这个词听起来是不是有点耳熟?国内外许多大企业在面试的时候往往喜欢问开放性问题,甚至最近几年国内高校的自主招生考试也对这类考题颇为青睐,网友们又爱又恨地叫它们“脑洞题”,就是体现了这类题目不走寻常路,不按常理出牌的特点。

不过珀金斯提到的开放性问题还是要用来为学习服务,也要有生活价值,同样要遵循前面我们提到的深刻理解、行动、伦理道德和机会四个判断标准。正所谓好马配好鞍,依循这一思路问出的问题在接下来的探索方向上都与全局性理解相符合,也就能引导学习者以全局性理解的方式面对已有的知识。你是不是觉得听起来似乎又有点难?我再给你举一个相对好理解的例子。

1998年普利策奖的获奖者是贾雷德•戴蒙德,他的获奖理由是因为他写了一本名叫《枪炮、病菌与钢铁》的书,而这本书的创作就起源于一个开放性问题,问出这个问题的人来自新几内亚,这位新几内亚人在了解了其他国家居民的生活状况后,对于自己国家的贫穷落后感到困惑,于是他问戴蒙德说:“为什么你们会有那么多物质财富?”

这个问题看起来很普通,但是这是因为提问者注意到了欧亚人与其他地区的人之间的现实差异,并对这种差异感到好奇,戴蒙德也认识到了这个问题的特性,于是放下了原来对欧亚文化有优越感的心理,从各大洲的地理位置、自然气候、社会构成与变迁等方面,来解释现代社会诸多不平等问题的原由。从这个例子可以看出,开放性问题能引导我们将学到的知识与生活串连起来,用现实问题的需求将书本里的知识重新整合,并最终形成有生活价值的知识结构体系。

珀金斯认为,开放性问题应该由学习者自己提出,其目的不是找到最后的答案,而是鼓励、培养人们的好奇心和困惑感,它们是开放性问题的动力和能量。因此,对于老师和家长等教育者而言,促成开放性问题有两个主要的努力方向:一是保护好奇心,不要轻视学生,尤其是低年级学生问出的开放性问题,正确引导学生按照全局性理解的思路进入解决问题的过程;二是激发好奇心,给学生创造正确的问题背景,积极营造多样的思考角度。

而对于已经走出校园的学习者而言,开放性问题需要我们跳出固有的印象,以全新的视角审视曾经习以为常的事情,发现平凡事物背后的形成过程,找到兴趣点,并像孩童一样孜孜不倦地问出“为什么”。其实开放性问题的核心就是知其然的同时,还要知其所以然,找到并维护好我们自己宝贵的好奇心,是我们实现终身学习这一目标的基础。

好,以上是我为你分享的关于本书的第二个角度,关于“学什么”的问题。我们讲了两点,内容和工具,分别是全局性理解和开放性问题。但“怎么学”也关系到知识的实际运用效果。就如同建筑材料和建筑工具不会自己盖出房子一样,我们还需要运用正确的建造方法。

再回到开头的故事中,同样是电路的基础知识,对我父亲来说是很有用的,对我而言却只是书本里刻板的教条理论,这一结果是由什么造成的?答案其实很直观,他拿来用了,而我没有。如果只是像我一样把学到的电路知识当成理论拿来应付考试,当然算不得是多么有实际价值的学习,就好比“垃圾是放错地方的资源”,许多我们用不上的知识并不是真的没有用,而是我们没有掌握它们在生活中的实际价值和作用。因此“学什么”只是扬帆远航的第一步,正确的学习方式才能真正让我们在改变的路程上前行万里。

所以,学到的东西能不能用在生活中,还要取决于我们的学习方式,下面我们再来探讨一下什么是正确的学习方法。珀金斯给出了一套关于如何学习的方案,这一方案让我想起自己学英语时还算成功的经验,下面我就以我的亲身经历讲讲有用的学习需要经历哪些过程。

第一是理解,这种理解不是我们反复背诵的考试题目的标准答案,而是对某个主题有独立的思考。比如学习英语语法,我们都知道中文没有太多时态的变化,我昨天做了什么,今天做了什么,用的动词都是一样的,但英语不同,它的时态要变化,同样一个动词,用在昨天和今天两个时间,其中的字母可能就得变化,或者后面跟个尾巴,如果死记硬背语法规则也不是背不下来,但我们对于语法的理解就是空洞的,语法本身的实用性,以及每种时态里潜藏的那层意思就被忽略了,这些微弱的区别都是人类情感或思想的表达,其中的奇妙可是死记硬背感受不到的,如果无法理解也会直接影响到我们对于语言的使用。

第二是运用,就是将思考的工具与现实问题结合起来,让它们有一片施展作用的空间。比如我父亲会修电灯,就是把书本里的电路知识真正当成工具拿来运用。再比如我们学英语时会遇到很多看起来特别高级或特别地道的英文表达词组,许多人也确实很努力,把这些都抄在本子上,积累了厚厚一本,但下一次遇到仍然不会,英文翻译或写作的时候也完全用不出来,这是因为学到的内容没有去运用。我在学习的过程中发现,把英文表达用出来最直接的方式是写作文。

每次英语考试前,我都要求自己背十个好的英语表达,然后卷子一发下来就把这些背诵的表达写在作文题目旁边的空白处,然后再开始做其他题目,等到最后写作文的时候要求自己把这些表达都用在作文里,用得多了不仅记得更牢固,对于词组的运用也越来越灵活,因此我们学到的知识一定要想尽办法把它用起来。

第三是注意,其实就是学习主动性,我们要注意观察日常生活中的各种细节,找到思维能力在现实中的作用,逐步开拓思考能力可以运用的日常领域和范围。还是回到英语学习,许多人都以为去了国外就能自然而然地学会英语,因为有那样一个英语环境逼迫我们去学,其实并没有这么简单,如果我们并不去拓展英语在现实生活中的用处,即使我们到了国外,也会总想着要尽可能去找华人说汉语。再说了,现在的信息科技这么发达,且不说网络上有多少需要使用英语的场合,就连普通城市路边的指示牌都有英文版,平时注意一下,分析表达是否地道,都是非常好的学习机会。

第四是感兴趣,重视那些自己兴趣所在的要素,将源自内心的热情注入学习的过程。在经历了前三个步骤之后,我反正是已经对英语语言本身非常感兴趣了,当然你也可以去寻找你的兴趣点,无论是国外的体育联赛、娱乐明星,还是文学、音乐、影视作品,只要你有兴趣,都是促使你不断深入学习的动力,让你感到痛苦的学习过程就会转化为乐趣。

第五是融会贯通,在反复实践的基础上,将所学到的知识真正变成我们的工具包,像武林高手一般将知识化有形于无形,面对变幻多端的世界也能如入无人之境。虽然我还没有被外国人夸像 native speaker,但在时间的积累之中,我的英语学习也会逐渐实现融会贯通的水平。

好,以上就是今天分享的关于本书的第三个角度。我们讲了学习过程的五个阶段,它们层层递进,把书本中的知识导入到现实生活中,真正发挥它们的作用。

说到这,今天分享的主要内容就讲完了。我们再来回顾一下。

首先,我们思考了什么是有用的学习内容,提出了生活价值的四个判断标准。

然后,在生活价值的基础上,我们具体分析了“学什么”,从学习内容和思考方式两个角度给出了答案,分别是全局性理解和开放性问题。

最后,我们说到了“怎么学”,给出正确学习方法的五个阶段,加深知识与现实生活的联系。

当然,当我们在思考这本书的价值时,也应该遵循其中的基本思路,将作者的思维方式运用到生活中来。比如,我在前面举的例子和类比都是读完书后在大脑里搜刮出来的陈旧信息和知识,曾经以为完全用不上的内容竟然也颇为有用,还让我深得其中的乐趣。

再比如,我们可以用生活价值的标准来判断碎片式学习内容的价值,以及对于我们的意义,好在这个信息爆炸的时代为自己作适当的减法,也能更高效地利用宝贵的学习时间。又或者,在工作或生活中遇到全新的领域时,“为未来而学”的态度也能帮助我们更好地面对陌生的事物,鼓起勇气迈向未知,找到更好的自己。

撰稿:良舟工作室 脑图:刘艳 转述:孙潇

划重点

-

真正有用的学习内容必须具备生活价值,要看学习内容是否具备深刻见解、能否行动、是否符合伦理道德、是否有机会实践。

-

我们应该学习需要全局性理解的内容和需要开放性思考方式的内容。

-

正确的学习方法应该包括五个阶段:理解、运用、注意、感兴趣、融会贯通,这样才能加深知识与现实生活的联系。