(英文原版)The Formula 吴晨解读

(英文原版)The Formula|吴晨解读

你好,欢迎每天听本书,我是吴晨。今天为你解读的是《The Formula》。

它讲述的是,在过去半个多世纪全球化的过程中,一项欧洲的小众运动——一级方程式赛车——是如何演化成为一项收获全球观众眼球的庞大生意的?哪些人和公司对这项运动的进化产生了巨大的影响力?听完这本书,你能更好地理解体育运动商业创新的逻辑,理解当下这个“眼球经济”时代。

一级方程式赛车是一项源自欧洲的赛事,也是全球赛车赛事的桂冠,简称F1。自从2004年上海赛车场开幕以来,中国观众观看F1也有20个年头了。但并不是所有人都熟悉一级方程式赛车。可以说许多人并不懂得如何欣赏F1赛车,因为它与其他赛事最大的不同是它需要技术娴熟勇猛无比的赛车手,同样需要设计精良,兼具空气动力学优势和强劲马力的赛车。而恰恰是后者包含了大量技术,让普通人觉得门槛太高,望而却步。

2019年奈飞推出的F1纪录片《极速求生》(Drive to Survive)改变了这一状态。这本看起来题材小众的纪录片,却在播出后成了大爆款。这是为什么呢?

当时,在现实中的F1赛场上,梅赛德斯-奔驰车队的汉密尔顿如日中天,帮助车队连续多年蝉联冠军,也不断刷新自己积累的年度冠军数量,让很多人感叹F1变得很无聊,没有任何悬念,每次上领奖台的都是熟悉面孔。也恰恰因为如此,《极速求生》的编导另辟蹊径,把镜头指向中游车队的厮杀,找寻赛场内外的各种狗血剧情,无论是同一车队两位车手的内斗,还是车队之间战术上的尔虞我诈,抑或是车手市场上二十个席位的抢椅子游戏(Music Chair),都是关注如潮,谁获得冠军反而成了不大被人关注的话题。

当时很多人认为奈飞的纪录片剑走偏锋。但是,没想到,它的结果却是超乎想象地好,一经推出就直接跃升到奈飞热播榜,而且是霸榜多时,成为历史上收视率最高的体育纪录片。究其原因很简单,这部纪录片对普通观众特别友好,你根本不需要知道F1到底有哪十家车厂,相互之间的差别是什么,但你能看到很多狗血剧情,比一般的真人秀更加逼真过瘾。一方面在引擎的轰鸣声中车手在最高时速超过350公里的赛道上角逐,另一方面当他们卸下头盔回到P房的时候,他们和所有其他明星和艺人一样嚼舌头,搞怪,背后使绊子。

奈飞纪录片也让F1收获到多得多的观众,不仅打开了它垂涎已久的美国市场,也让全球的年轻世代对一级方程式赛车的轰鸣有了感觉,虽然这些人可能从来不会在电视机前看完一场完整的比赛,但他们很可能花上几千美元参加一场周末的赛事,对他们而言,比赛没那么重要,比赛周边的嘉年华才是吸引他们的。而奈飞的纪录片让更多人知道F1,自己在嘉年华上的照片也因此有了更多的价值。

F1选择与奈飞合作纪录片可谓“灵光乍现”的创新。和F1此前动辄上千万美元的转播费不同,奈飞几乎是不花一分钱就拿到了F1纪录片的独家拍摄权,更重要的是奈飞的镜头进入到以前被认为禁区的车队机房和车手的私人生活中。F1则是收获了奈飞在全球上亿观众的眼球,推动自己真正成为全球年轻人喜欢的顶级体育赛事。

奈飞推动F1进化与成长只是《The Formula》(方程式)这本讲述一级方程式大赛过去半个多世纪商业进化的众多故事之一,但它符合商业进化创新最重要的三个元素

第一、回归“第一性原理”,做任何生意都要回归商业的本质。F1作为一项体育赛事的本质是一项2C的业务,与消费者勾兑的业务,吸引消费者眼球的业务,需要利用最新潮的媒体进行传播的业务。理解这一点,就能理解其创新背后最重要的驱动力了。

第二、理解进化的力量。进化是一件非常有意思的动力,推动进化的并不是最好的,而是最合适的。进化的过程中可能会出现暂时不可理喻的现象,比如F1虽然让奈飞可以几乎不付一分钱就能拍到它以前一直呵护有加的车队和车手的秘密,似乎输了大钱。但从进化的视角,当大众的“偷窥欲”是吸引眼球最重要的驱动力的时候,你也必须改变。而从大局来说,也可以说奈飞免费为F1拍了一部十集的广告片,F1的车手和车队经理是免费演员,推动F1自身的转型。

第三、商业创新中会出现意想不到的惊喜。比如并不算是顶牛车手的澳大利亚车手里卡多就因为自己夸张的行为和灿烂的笑容一度爆火,收获粉丝无数,即使在2023赛季初丢掉了车手席位,出现在围场的时候还是会引发骚动。中下游车队哈斯的领队意大利人冈瑟更是因为说话直白粗口不断而出圈走红,哪怕被23年车队炒了鱿鱼,24年仍然以特约媒体嘉宾的身份频频在赛事上亮相。

所以做好准备,不要因为这本书讲述的是一个你并不熟悉的一级方程式赛车而不感兴趣,也不要以为你是F1骨灰级的粉丝而不屑一读。本质上,商业创新有很多有趣的原理,你先仔细听听故事,讲到后面我会为你解读其背后的商业道理。

先分享一些F1的历史。有人说F1赛车是贴地飞行的飞机,的确,F1赛车在高速飞驰的情况下理论上是可以贴着天花板飞驰的。从空气动力学角度来讲,F1赛车还真像一架颠倒过来的飞机。对赛车而言,气流和重量就是一切。加动力让赛车可以在大直道更快,减重则让你在所有其他地方都更快。

而实际上,F1的历史还真与飞行息息相关。F1的重镇是英国。1952年英国有三条赛道,其中两条,包括现在仍然举办英国大奖赛的银石赛道,都是二战时遗留下来的飞机跑道。二战结束后过剩的飞行员和技师为F1提供了大把的人才。

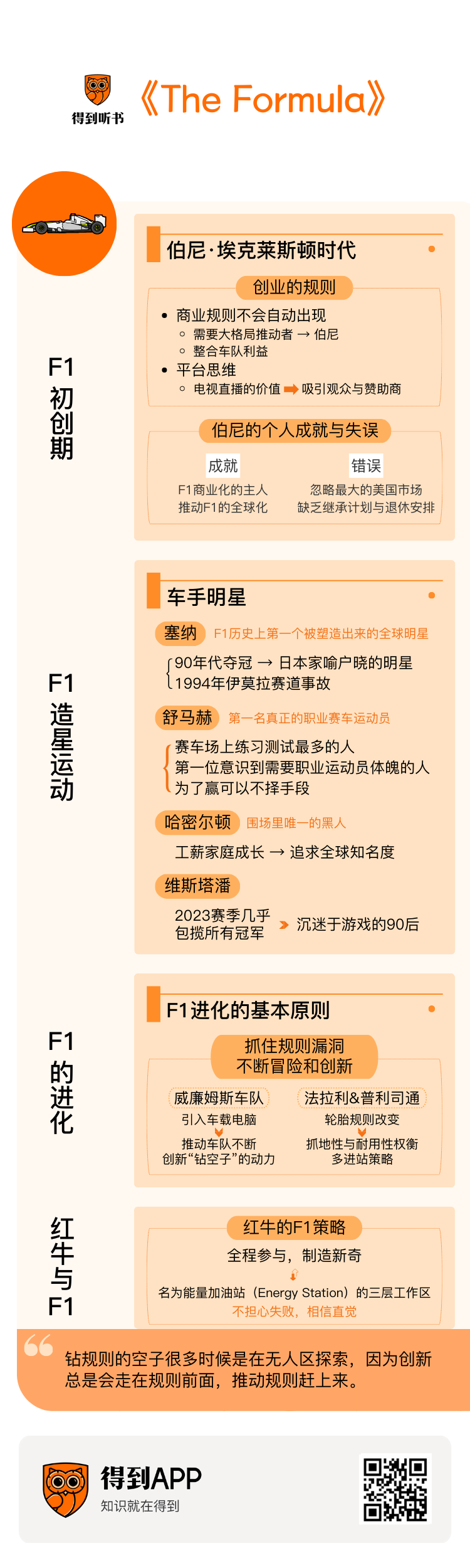

F1早期发展史有许多功臣,比如莲花车队和法拉利的创始人。但真正理解F1发展史,绕不过伯尼·埃克莱斯顿(Bernie Ecclestone)这个人物。现在你仍然有可能在F1的围场里看到这位八十多岁白发老人。因为伯尼是一个真正把F1带入商业化的人。

伯尼的出身很简单,他是一个在伦敦街头倒卖二手车的小混混。与一群热爱赛车的车队创始人相比,他是爱车人中的鲨鱼——懂得怎么捕捉血腥。

伯尼给F1这项运动带来了三方面的改变:

首先,他给车队带来了商业意识。他推动了车队意识到,它们只是在赛场上的几个小时是竞争对手,其他时间都应该是生意上的合作伙伴。换句话说,他推动了车队的联合,并成立了车队联盟。车队不仅仅是与F1的监管者FIA一起讨论规则,更重要的是他们要联合起来去和赛道主办方谈判,争取更多的权益。

车队联合起来,由伯尼出面,就可以有机会找大规模赞助了。虽然莲花车队是第一个在车上上添加涂装,找到赞助商的车队,但伯尼看到了车队联合起来的更大机会,他可以代表车队与大赞助商谈,确立赞助的规则。如此一来,不仅增加了话事权,也不断推高商业利益。

从这里不难看到创业的第一条规则,那就是商业规则不会自动出现,尤其是联合起来有可能分润的规则,需要有更大格局的人去推动,伯尼就是那个有更大格局的人,他能看到潜在的商业利益,他也帮助车队们实现了这样的利益。

整合了车队利益之后,伯尼和所有主要运动的主办者一样,意识到了电视直播的价值。《英超联盟》就讲述了英国足球联赛是如何从电视直播中得到巨大受益的。上世纪八十年代到九十年代是电视、以及后续的有线电视和卫星电视,崛起的时代,也是电视媒体如日中天的时代,全球化的电视媒体推动全球消费,打造世界品牌。

欧洲的体育运动从美国体育竞技市场上学到了很多东西,电视转播权,围绕着赛事打造文化现象,比如经久不衰的超级碗,而本质上都是打造广告商的盛宴,而赛事本身只是吸引人来宴席的菜品而已。

从电视转播权中伯尼看到了传播的价值。那传播什么?一方面让更多人对F1着迷,吸引观众,后续还可能是付费收看,另一方面则是吸引赞助商。F1很快从一个穷酸的业余比赛变成了几乎赛车车身和车手服装上贴满赞助商logo的商业赛事。电视直播的时间越来越越长——加上赛前的预热和赛后的庆典——赞助商“免费”曝光的时间久多了许多。

这里可以总结出创业的第二条规则:平台思维。平台思维并不是互联网时代的独享,电视媒体世代就已经出现了。当你把自己作为平台,或者可以很好地利用电视媒体这个当时重要的平台,你就可以一边连接观众,一边勾兑赞助商。到了1990年代,F1的在全球就已经有超过12亿观众,五年的电视转播权被卖到了1.2亿美元。

伯尼也推动F1车队吸引更多的赞助商。在八九十年代,当全球还没有全面监管电视烟草广告时,F1对以万宝路闻名的菲利普·莫里斯这样烟草巨头充满吸引力。烟草商需要的恰恰是新的符号,新的刚健冒险的形象,与F1可以说是一拍即可。伯尼只是把这样的关系系统化了。明确全年的赛事日程,明确每场比赛的开赛,比如在欧洲的赛事都是在周日下午两点开始,让观众形成观看习惯,锁定用户,从而明确利益分配的机制。

当然,伯尼并不是无私奉献的人,在他身上我们能看到最为经典的谋求私利的冲动带来更多商业价值的范例。伯尼是这一过程中的大赢家,他几乎是以一己之力成为F1的真正主人,至少是F1商业化的主人。在上世纪八九十年代,当明星车手一年的薪酬已经可以开到100万美元,而伯尼则能在一场赛事中就收获100万美元。以至于后续很多车队认为虽然F1商业化很成功,但车队真正能分到的利润却并不高,不公平。

伯尼的另一项功绩是推动F1的全球化,把F1带到了传统欧洲市场之外的许多新兴市场,比如中国的上海,比如新加坡,再比如中东市场。2008年F1在新加坡首创街道赛道举办夜场比赛,为了吸引到F1,为新加坡全新打造的娱乐与赌博之都造势,新加坡光是政府就补贴了1亿美元的推广费。

伯尼很清楚不同的新兴市场国家,无论是推广新形象(比如新加坡)、打造新产业(比如中东石油富国),都有求于F1,他让不同国家相互PK,争取赛事的举办权,不断推高赞助和补贴的费用,大赚特赚。

一位资深人士如此评价伯尼对于F1的作用:F1的很多制度方面的知识都依赖于伯尼,任何协议都需要包含一些被称之为“关键人物”的内容,他就是F1发展的“关键人物”。在这一过程中伯尼也把自己变成了F1赛事上不可或缺的人。

和很多成功人士一样,几十年的成功让伯尼变得自满,从而犯下了两个错误。最大的失误是在F1全球化的过程中忽略了最大的美国市场,他看不上美国市场,对开发美国市场没有兴趣,但对于F1这项全球顶级赛事而言,忽略“钱景广阔”的美国市场是最大的战略失误。

伯尼另一个错误也和许多待在位子上过久的领导者一样,他没有真正仔细考虑过继承计划,也没有给自己体面退休的安排,最终在F1股权变更中被新股东Liberty Media灰溜溜地赶下台。虽然他积累了太多有关F1的“隐含的价值”,但当时代发生变化之后,这些隐含的价值也就大大缩水。F1作为一项运动和一项商业都需要不断求变,而思想跟不上的伯尼慢慢就成了F1发展的绊脚石。

伯尼对F1的影响持续了接近半个世纪,他从推动F1商业化到成为F1发展的绊脚石被丢弃到一边,这种成败经验也很值得管理者借鉴。

后伯尼时代F1的商业模式如何进化,我们后面再聊,先讲讲F1历史上的主要车手明星,毕竟大多数车迷还是追星族。

在外人看来,F1最主要的看点是造星工厂,伯尼虽然站在台前商业上穿针引线,但镁光灯下聚焦的却是车手明星。《The Formula》(方程式)这本书的可读性就在于它串联了不少的传奇人物,他们连缀在一起,让我们能理解到一个伟大的赛事到底是如何被塑造出来的。它并没有一个自上而下的主导者规划者,更多是野心和利益驱动而形成的利益联盟推动,而且呈现出极端的多样性。

聊F1,绕不开传奇车手巴西人塞纳,他可以说是F1历史上第一个被塑造出来的全球明星,第一个可以世界闻名的品牌代言人。他在90年代夺冠之后成为日本家喻户晓的明星,因为他驾驶的赛车采用本田引擎。而塞纳和伯尼私交也很好,因为骨子里两者都是赚钱机器。塞纳在1990年就可以从车队和烟草赞助商那里拿到一场比赛100万美元的酬劳,而且他要求每次比赛周的周三必须汇款到账,不然自己就不出席。

塞纳出名的另一个原因是因为他是F1最近历史上因为赛车事故去世的大明星。不确定性是赛车运动最重要的预期。在1994年,体育界发生了两大事故。一件是珠穆朗玛峰的登山事故,导致九人遇难,我在之前为你解读的《珠穆朗玛公司》中专门分享过,另一件就是塞纳在伊莫拉(Imola)赛道发生的撞车事故,撞飞的车轮砸到塞纳头上,导致他最终因为伤势过重而去世。登山事故因为一本书《进入空气稀薄地带》(Into Thin Air)而广为人知,不但没有让更多人畏惧攀登世界第一高峰,反而让更多有钱人被那种真实的死亡威胁所吸引,加入到登山的行列中。同样,按照伯尼的说法,塞纳撞车去世,非但没有降低F1的吸引力,反而让更多人对赛车运动上瘾。

之前F1的安全性已经大为提升,十几年没有出现致命事故,但也让赛事的吸引力有了一点折扣。塞纳因为撞车去世,而整个过程又是全程现场直播,全球瞩目,反而激发了人们的热情。赛车这样的运动如果没有一点冒险和刺激就无聊了。塞纳的丧生为F1增加了“致命的诱惑”!

下一个出名的车手是车王舒马赫。如果说塞纳是第一位全球闻名的明星车手,舒马赫则是第一名真正的职业赛车运动员,而不是之前的那种花花公子或者单纯追求速度的冒险家。

可以说,舒马赫是赛车场上的“小镇做题家”,任何问题都希望通过测试和调教来解决。在还是比赛入门级的卡丁车的年代,舒马赫就自己教会了如何调教赛车。加入F1之后,他可以说是赛车场上练习测试最多的人,因为他相信早起的鸟儿有食吃。当时赛车测试没有任何限制,在测试日,工程师们八点半来到赛车场,发现舒马赫已经穿好了防火赛车服在门口等着了。

舒马赫也是第一位意识到赛车手需要职业运动员的体魄的人。他每天体能训练两三个小时。法拉利花费50万美元将一台卡车改装成为移动健身房,为舒马赫专用,这样至少在欧洲赛事,他可以随时回到自己的定制gym中训练。加入F1的几年中,他的领围大了三圈,因为颈脖的训练对于过弯和急刹车时抗拒离心力特别重要。

当然,解题家也意味着舒马赫为了赢可以不择手段。有的时候他能够得逞,比如在最后一场比赛把第二名的对手撞出赛道而获得总冠军,但在第二年与维伦纽夫对决时故技重演却没有能够得逞。

小镇做题家舒马赫与法拉利车队称霸F1多年之后,他的车手冠军记录被英国人汉密尔顿打破。

汉密尔顿创下了两个记录:围场里唯一的黑人,围场里为数不多的工薪家庭成长出的F1车手。相比许多车二代,比如维斯塔潘、赛恩斯、罗斯伯格、小舒马赫,汉密尔顿是彻头彻尾苦出身。汉密尔顿两岁时,父母离异,全靠老爸拉扯大,为了他开卡丁车,老爸要打三份工,但这位老爸也是赛车场上唯一在场的老爸,他会在重要弯角看着别人刹车点,然后向前走几步告诉汉密尔顿这是你的刹车点,推动小汉密尔顿不断尝试琢磨自己的赛车技艺。为了省钱,他老爸也自学了如何修理卡丁车的引擎。小汉密尔顿的崇拜对象是塞纳,塞纳赛车的录像带他看了不知多少遍。

夺得自己人生第一个冠军之后,成熟了的汉密尔顿炒掉了作为经纪人的老爸,转而雇用一个制造大众偶像的经纪人团队,他的野心不仅仅是拿到多个F1世界冠军,而是成为全球最著名的体育人,全球闻名的大咖。

汉密尔顿在赛场上的统御力如今又在红牛的维斯塔潘身上重演,尤其是在2023赛季,他几乎包揽了所有的冠军。维斯塔潘虽然是非常符合的明星材料,却是一个沉迷于游戏的90后,平时的消遣是赛车游戏,而不是加入各种秀场。

从塞纳到维斯塔潘,四代车王的经历也能看到F1作为一项顶级赛事的变化。塞纳是初代全球化明星,他的悲剧强化了F1的“致命诱惑”;舒马赫的座右铭是赢,为了赢他付出全力,却也不择手段,褒贬不一;汉密尔顿体现出来一种全新的酷,赛车场上冷酷无情,赛车场下却是一种融入时尚的酷炫;维斯塔潘代表的是执着,他赛车为了赢,更因为喜欢,他并没有因为整个赛车行业变成秀场而跟着作秀,体现出了一种非凡的执拗。

当然,从舒马赫开始,车王在赛车场上主导性越来越强,汉密尔顿更是创下了史无前例的七冠王。没有悬念的比赛也就变成了一个字:无聊。如何打破无聊?这就需要回归这本书The Formula和F1名字中的这个方程式了。

什么是方程式(Formula)?就是制订出的一系列赛车的规则。但是与其他体育竞技行业百年不怎么变的规则相比,F1的规则几乎是每几年就要改变,为的就是不断推动F1的创新,尤其是空气动力学、工程学和发动机等一系列领域的创新。简言之,F1就是一项不断进化的业务。

F1也是终极的团队业务。它是复杂汽车工艺的结晶,每个车队每场比赛200多人在现场,1000多人在工厂,就是为了支持赛场上的两辆赛车。一辆F1赛车上有1000多个传感器,每次比赛都可以积累海量的数据。这就变成了一种系统工程,与11个人在球场上踢球是完全不同的组织形式。

而F1进化的基本原则是抓住规则漏洞,不断冒险和创新。分享F1历史上最著名的两个例子。

第一个例子是威廉姆斯车队在上世纪90年代的成功,源自它在车载电脑上突飞猛进。

上世纪九十年代初威廉姆斯车队第一次将电脑/软件引入赛车,可以说开启了赛车行业数字化转型的先河。

如果回忆一下90年代初的个人电脑,386和486都是硕大无比的大盒子,而威廉姆斯的车载超级电脑只有一本书大小。威廉姆斯一开始采用车载电脑,首先想到的是自动调节悬挂,让赛车在任何位置都能保持一致的贴地距离,这种一致性会增加赛车的抓地力,让赛车过弯的速度可以更快。

看到了车载电脑的初步成功,车队马上想到还有哪些赛车功能可以用软件控制,比如换挡的辅助,牵引力控制系统等等。车载电脑的使用给了威廉姆斯以巨大的优势,以至于在九十年代初的两个赛季,基本上成为威廉姆斯统治的赛季。威廉姆斯的一名39岁,已经有点发福的车手,还是三个孩子的父亲,竟然在赛季还剩三分之一的时候就提前锁定世界冠军,可见“人加机器”,甚至机器操控超过人类,给车队带来多大的优势。更令人吃惊的是,这位车手此前保持的是参赛最多却从来没有赢得过一场比赛车手记录。一朝麻雀变凤凰,让车队认为数字加持的时代,车手已经没有多少价值。当时威廉姆斯有句名言:车手就像是电灯泡,不行就换。

威廉姆斯的例子告诉我们,所谓规则漏洞,其实是已知与未知的博弈。我们只可能对已知的东西指定规则,对于未知的,新出现的东西,比如车载电脑,规则里不可能有。法无禁止即可为,这是推动车队不断创新“钻空子”的动力。当然,当看到技术带来的变革可能扭曲整个比赛的时候,赛事组织FIA就发布了禁止使用任何车载电脑控制车辆的禁令,终结了威廉姆斯车队的霸主地位。

这里,还应该再强调一下,有两种钻空子。一种是钻空子是利用规则表达不明确不清晰打擦边球的钻空子,这在F1赛场上司空见惯,会倒逼规则表达更明确;另一种则是我前面所说的进入无人区的钻空子,可能带来真正的创新。现在可以说电动车就是行走的机器人了,车载电脑的发展速度惊人。

另一种规则改变则可能因为赛场上的事故。比如塞纳因为撞车去世就带来一系列FIA旨在保护车手的新规则,其中一条就是将原先使用的光头轮胎改成轮胎必须增加四条凹槽的新规定。光头胎为了追求极致的抓地力,增加凹槽则会降低速度。

因为规则改变,长期为F1提供轮胎的火石轮胎(Firestone)决定退出,另两家全球轮胎大厂米其林和普利司通轮胎借机进入赛事。米其林是大多数车队的选择,法拉利反其道而行之,选择了普利司通,因为法拉利的领队认识到,轮胎可能是帮助车队获得优势的一个关键点。

法拉利与普利司通深度合作,派工程师进驻到对方工厂,分享数据,参与轮胎配方的设计。最好的调教源自大量的测试,因为有了不辞辛苦的舒马赫,双方都有了大量的测试数据,普利司通据此为法拉利定制了一系列的轮胎。

轮胎设计本质上是抓地性和耐用性之间的权衡。更好地抓地力可以让赛车过弯速度更快,提升赛车成绩。更强的耐用性则可以让赛车可以在赛道上跑地更远,减少停站次数——每次停站平均消耗20多秒。法拉利与普利司通的选择是押宝抓地力,牺牲耐用性。

法拉利据此重新设计赛车,减少油箱尺寸,制定全新的战略,依靠多进站,多次加油,每次换上抓地力极好的新胎,把70多圈的赛事长跑变成了三四节冲刺比赛,依靠速度优势获胜。其结果是舒马赫连续帮助法拉利获得了车手冠军和车队冠军。

法拉利的独霸让FIA再次面临危机。改变危机的方法很简单,修改规则,重新回到抓地力更好的光头胎,同时更换轮胎供应商,由倍耐力一家取代米其林和普利司通,终结了法拉利的连胜。

上面的两个“钻空子”的例子都不是一辆赛车胜出最根本的原因。最根本的原因是空气动力设计,而F1赛场上最牛的空气动力设计师是纽维。2010年,红牛车队挖来了纽维,集齐了获胜车队最重要的四大元素:空气动力、车手、机械效率和引擎,开启了维特尔四年连霸的局面。而恰恰是红牛这家运动饮料经销商,给F1带来最为重大的改变。

红牛是不按牌理出牌的人。创始人之一奥地利人梅特舒茨(Mateschitz)上世纪80年代在泰国了解到一款卡车司机中流行的功能饮料,创业十多年生生创造出一种新的品类,运动功能型饮料红牛。

很多人有疑问,一家运动功能饮料商为什么能拥有不是一家,而是两家F1车队?因为红牛本身是营销极端成功的案例,而F1提供给红牛特别重要的营销媒介。没有哪一项努力比F1更能体现红牛所代表的速度、耐力以及近在咫尺的生命危险的威胁。

本质上红牛与之前赞助F1的烟草厂商没有任何区别,只是比烟草厂商走得更远,最终买下了两家车队。万宝路认为F1车手是美国的牛仔的继承人,梅特舒茨则深刻理解到他们代表的是那种肾上腺素飙升,对个人安全漠不关心的态度,也恰恰是红牛想要表达的态度。

红牛的入场,给整个F1行业带来巨大的扰动,因为它给围场带来了鼓噪。红牛对极限运动赞助的特点是全程参与,制造新奇。当其他车队痴迷于成为F1最快车队时,刚刚进入F1的红牛则乐于成为最大声量的车队。当时它还没有一台有竞争力的赛车,但它在围场内建起了最时尚的工作区。

红牛有种疯狂的想法:F1比赛,其实可以很有趣。红牛的这个名为能量加油站(Energy Station)的三层工作区看起来更像是太空船降落在围场里,一改围场内各车队老死不相往来的态势,对所有其他车队工作人员开放。到了晚上,能量加油站三层的迪厅更是灯火通明。好奇心驱使许多车队工作人员都要到红牛这里一探究竟。

红牛的方式意味着不担心失败。意味着相信直觉,给年轻人机会,偶尔也赌赌运气。

红牛的入场恰逢F1控股权改变带来的大变局。首先是2008年金融危机期间私募股权公司CVS入局,到了2016年,CVS将F1卖给了美国资深的体育媒体Liberty Media(自由媒体),伯尼被扫地出门。

Liberty Media给F1带来的改变是红牛冲击波的几倍。它发现了F1最大的潜力是一个秀场,一场吸引全球关注的真人秀。成为这个秀场之后就能迅速补上伯尼的战略失误而带来的短板——潜力无穷的美国市场。

在Liberty Media眼中,赛车只是手段,赛车手更像是表演的明星,目的就是为了吸引更多的观众,创造更多的视频内容,打造一个秀场才是关键。这种极致的商业模式转型和创新,意味着在美国市场的巨大拓展,意味着对赛车明星的打造,也意味着不断满足真人秀观众的偷窥欲望。我们在开头讲述的F1与奈飞联姻创造纪录片《极速求生》也因此变得很自然,只是其效果超乎想象。

物极必反,在这一大片繁荣之下,F1隐藏着危机。为了满足全球商业和观众的要求,赛事在2024年已经拓展到全年24个周末(几乎是一年一半的时间),在一些赛事还添加了周六的极速竞赛(Spring Race),为的就是吸引那些无法看完接近两个小时正常比赛的观众。

其结果是车队和车手承受了越来越多的压力。冠军维斯塔潘对秀场的冷漠,很大程度也体现了许多车手的心声。他们为了速度而着迷,对镁光灯无感。

到这里,《The Formula》所讲述的F1六十多年成长与转型的故事暂时告一段落。

最后简单做一下小结。

为什么F1这样的顶级赛事的商业故事有意思,首先因为它有自下而上的改变,比如局外人红牛带来的冲击波,也有自上而下推动的变革,比如伯尼将一项爱好者的业务打造成为具备巨大商业价值的赛事。换句话说,一群有意思的人的努力和碰撞创建了一个有活力有生机的运动。

其次因为它不断在进化。F1背后体现了巨大的技术生命力。钻规则的空子很多时候是在无人区探索,因为创新总是会走在规则前面,推动规则赶上来。

最后,它作为一项全球运动,也体现了全球化和全新商业模式的吸引力。新兴市场争相举办赛事,因为它们看到了全球曝光的品牌价值。而全新眼球经济的商业模式也日益将F1打造成为有速度、有激情的大型真人秀,这恐怕是上世纪五十年代在废弃了的英国飞机场上比拼速度的爱好者很难想象的。

这种超乎想象的变化,或许才是商业传记最抓人的地方。

恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1、F1从一项欧洲的小众运动发展成为全球性的大型商业赛事,吸引了全球观众的关注。F1的成功部分归功于不断的技术创新,包括空气动力学、工程学和发动机等领域的进步,也要归功于成功的商业运作。

2、商业意识的觉醒:伯尼·埃克莱斯顿推动车队形成联盟,提升了车队的商业意识和谈判能力,增加了商业利益。

3、电视媒体的利用和明星效应:F1通过电视转播权的出售,利用电视媒体作为平台,连接观众和赞助商,实现了全球化的传播。F1历史上的传奇车手如塞纳、舒马赫、汉密尔顿和维斯塔潘等,成为赛事的明星代言人,增加了赛事的吸引力。

4、股东结构的变革:从私募股权公司CVS到美国传媒公司Liberty Media的加入,F1的商业模式和战略方向发生了重大转变。