(英文原版)Right Kind of Wrong 哈希解读

(英文原版)Right Kind of Wrong | 哈希解读

你好,欢迎每天听本书,我是哈希。今天为你解读的这本书,是一本2023年在美国出版的书,书名是Right Kind of Wrong。我们可以叫它《如何正确地失败》。它入选了《金融时报》2023年最佳商业类书单,作者是哈佛商学院教授艾米·埃德蒙森(Amy Edmondson)。

什么是失败?这本书的定义是,凡是偏离了预期的理想结果的,都是失败。比如,想要拿金牌的运动员拿了银牌,也算是失败。其他的,小到炒菜炒煳了,大到公司倒闭、巨轮沉没、金融危机,也自然都属于失败。

没有人喜欢失败。但人们又经常喜欢说:“失败是成功之母。”失败真的是成功之母吗?并不一定,当我们无法从失败中学习的时候,失败就是没有意义的。

这本书提醒我们,从失败中学习,比我们想象得要难得多,这是一件反人性的事情。并且,即使愿意从失败中学习,我们很多时候也不知道该学什么、怎么学。可以说,从失败中学习,这本身就是一件需要学习的事情。这也是这本书关注的主要议题,就是怎么能从失败中学习,让失败帮我们成为一个更强大的人。

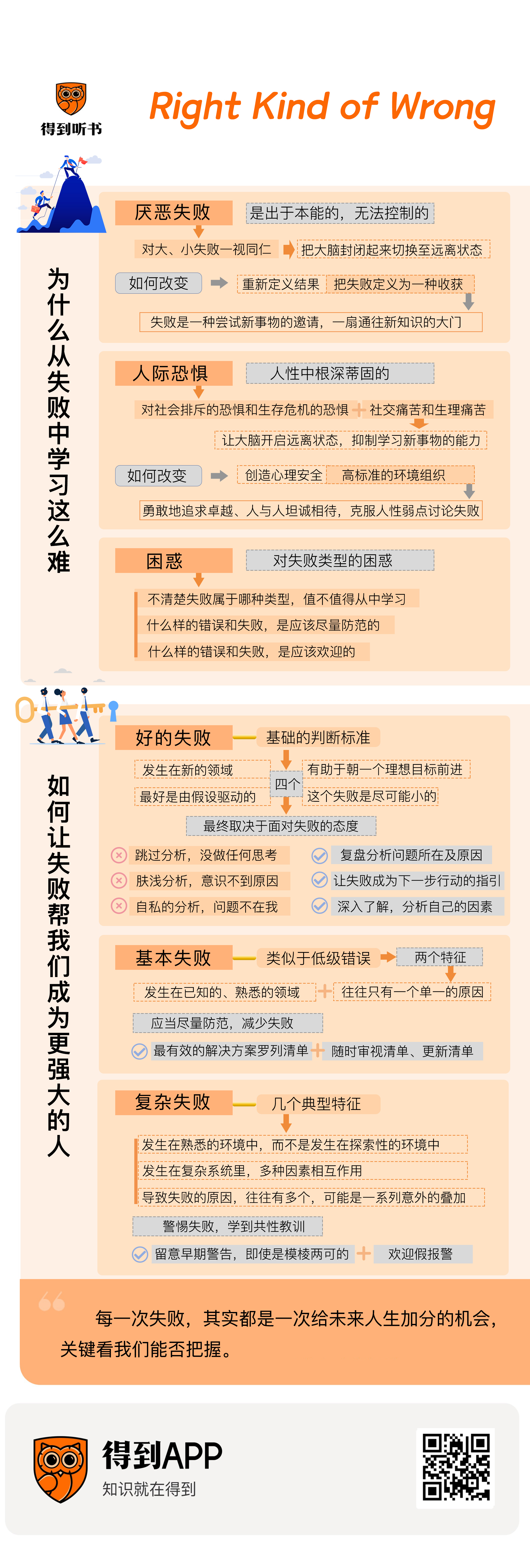

那么,我们先来说说,为什么从失败中学习这么难呢?

首先第一个原因是我们厌恶失败。这件事似乎显而易见。但事实上,人类对于失败的厌恶经常会呈现出一种过度反应,而且是出于本能的、我们无法控制的。

作者的一个朋友曾经跟他分享过生活里的一件小事。这位朋友开车送3岁的孩子去学校。他匆匆忙忙地驾车穿过一条狭窄的街道,突然就跟另一辆车相撞了。在砰的一声响声发出过后不到一秒钟,他的孩子猛地抬起头,大喊说:“爸爸,我什么都没做!”

我们当然知道,这起事故跟一个坐在后座的3岁小孩没有任何关系。作者这位朋友生活中也并不是什么“严父”。但是你能看到,即使是这么小的孩子,他也在本能中存在深深的对于犯错,也就是失败的厌恶。这正是著名行为经济学家丹尼尔·卡尼曼所说的,人性中的“损失厌恶”。因为对于远古时代的人类来说,一点意料之外的损失、失败可能就意味着生命危险。

而且我们的这种厌恶,对大失败、小失败一视同仁,不会因为是小失败,我们就会愿意接纳。而这样的对失败的厌恶,会把我们的大脑封闭起来,导致我们不愿意从失败中学习。

作者讲到他自己的一个小故事。他至今仍然记得,高中时候没有进入篮球队时感受到的耻辱。当时,选拔赛的第二天,教练贴出了两张单子,一张单子上面写着所有被球队录取的人的名字,他的很多朋友都在里面;另外一张单子写着没有被录取的人的名字,而那个名单上只有他一个人。他当时感觉非常尴尬、耻辱。他厌恶这次落选。所以他根本不想去分析为什么自己没能进入篮球队,自己的技术差在哪里。他抗拒从中学习。

不知道你是不是还记得,我们曾经在《效率脑科学》那本书里面提到的,大脑在面对新事物时有两种状态,一种是接近状态,一种是远离状态。接近状态就是一种开放的、有利于吸收新信息的状态,而远离状态就是一种不利于学习、合作的状态。所以我们对失败的这种厌恶,就会让大脑一秒切换到远离状态,拦着我们从失败中学习。

那么,怎么对抗这种对失败的厌恶呢?这是一种反本能的行为,显然并不容易。但我们也的的确确听过一些人的故事,他们成功地对抗了这种本能。

比如,查理·芒格,每次他发现,实践证明自己错了,他的感觉不是羞耻或者生气,而是高兴。因为他把这些失败、犯错的过程看作是在一点点消除无知,变得更睿智的过程。

这本书里把这类做法叫做重新定义失败(reframing failure)。

曾经有研究发现,在奥运会里获得铜牌、名列第三的运动员,跟获得银牌的运动员相比,要更快乐。为什么呢?正是因为他们重新定义了这个结果。

银牌获得者认为他是差一点就能拿到金牌了,但铜牌选手却会觉得,他差一点儿就什么也拿不到了,而现在他至少手里还有一枚奖牌。这就是重新定义结果。把失败重新定义为一种收获。这是心理学家目前发现的,可以帮我们克服对失败的自发厌恶的最有效的方式,也是一种提高生活质量的技巧。

之前我们讲过的一本书,Feel-good Productivity(《幸福生产力》),里面也讲到了这个重新定义失败,甚至用词都是一样的——reframe your failure。当时在那本书的解读里我们没涉及这个点,正好放在这里说说。

曾经,美国宇航局招募了5万人做了一项实验。他们把这些人分成两组,尝试编程。中途,只要他们失败,就会收到一条提示消息。第一组的人收到的是:“你已经失败了。请再试一次。”第二组得到的信息略有不同,是:“你失败了。你失去了5分。你现在有195分。请再试一次。”

这种微小的区别造成了惊人的差异。第一组的人平均12次尝试解决编码难题,成功率为68%。第二组平均只有5次尝试,成功率为52%。

造成这种区别的原因,是在于他们引导两组人看待失败的视角是不一样的。对于第一组人来说,失败通往的是另一次机会,对于第二组人,则意味着惩罚、损失。

所以,这次实验的组织者罗伯总结说,最终影响成功率的,并不是失败的次数,而是你如何定义你的失败。Feel-good Productivity的作者还顺着罗伯的研究提出一个想法,如果实验者每失败一次,就给他们加上5分,而不是扣分,那会是什么样子?或许会有更高的成功率。他说,如果我们用实验的心态来看待失败,其实失败和成功就一样有价值,因为它产生了新的信息。在善于重新定义失败的人看来,失败永远不仅仅是失败,它是一种尝试新事物的邀请,一扇通往新知识的大门。

这并不是一种自我安慰,而是为了打破大脑的远离状态,是从失败中真的学到东西的第一步。

现在继续说阻碍我们从失败中学习的原因,接下来的这个原因叫人际恐惧(interpersonal fear)。什么叫人际恐惧?就是害怕失败会让我们在别人的眼里看起来很糟糕,被群体排斥,这也是一种在我们人性中根深蒂固的恐惧。因为在远古时期,如果一个个体被部落拒绝接纳,那么他可能就会面临死亡。

即使到了现代,我们的大脑也依然无法区分对于社会排斥的恐惧,还有对于生存危机的恐惧。

我们的大脑在想起被群体排斥的时候,跟想到街上有一辆朝自己迎面疾驰而来的公共汽车,感受到的是同一种恐惧。还有研究表明,人类大脑中处理社交痛苦和生理痛苦的脑回路是重叠的。而进一步地,这种恐惧也会让我们开启远离状态,抑制我们学习新事物的能力。

并且,恐惧还会消耗生理资源,把我们大脑中一部分负责处理工作记忆和新信息的生理资源分流出来。

总之,当我们恐惧的时候,就很难做到好好学习,尤其是从失败中学习。

那么,怎么减轻这种人际恐惧呢?

光靠我们自己是很难做到的。作者的研究表明,在组织中创造心理安全(psychological safety)非常重要,也就是,创造一个你不会害怕因为犯错而被这个群体拒之门外的环境。

在作者的研究中,他收集了大量的证据,证明了,在需要团队合作、解决问题或者创新才能完成工作的情况下,心理安全对于提升成效非常有帮助。

这些研究最早可以追溯到三十多年前。当时,他想研究在医院里,错误率跟团队效率之间的相关性。这项研究为期6个月。当时,作者即将研究生毕业,他其实原本只是想证明一个在他看来显而易见的结论:好的团队犯的错更少。拿到这个结果,顺利毕业,就大功告成了。

但是,等作者拿到数据分析结果。他傻眼了。错误率跟团队效率之间的相关性的确是显著的,但相关的方向跟他想的是相反的。更好的团队出错率并没有更低,反而是更高的。这让作者非常焦虑。

然而,这个出人意料的数据结果,却让他有了一个更有意义的发现。

当时,他花了很多时间去思考,更好的团队,真的会犯更多的错误吗?在排除了研究中可能出现的失误,做了各种分析之后,他发现,并不是优秀的团队会犯更多的错误,而是他们会报告更多的错误。也就是说他们更愿意把错误暴露出来,开诚布公地说出来。

更进一步,这背后的原因在于,更好的团队建立了一个开放包容的氛围,让人们觉得可以在这里畅所欲言,承认错误,从错误里吸取教训。或者用我们前面的话说,就是更好的团队给成员提供了心理安全,而正是这种心理安全让他们有了更好的团队表现。

在这项研究的几年之后,作者开始用心理安全这个术语来描述工作环境中的这种差异,并且由此发展出了一个组织行为学研究的子领域,而到今天,三十多年过去了,从教育到商业到医学领域的上千篇研究论文已经证明,心理安全程度高的组织会有更好的表现,更低的倦怠程度。在医学领域,甚至会有更低的病人死亡率。

但是我们可能会疑虑,心理安全性高是不是同时也意味着,这个团队对于错误不在意?这会不会让团队成员自我要求松懈呢?

这就要说到心理安全的一个最佳拍档,就是高标准。一面对团队成员提出高标准,鼓励他们去追逐高标准,一面又为他们提供足够的心理安全,这是一种最能激励成果的组织环境。而反过来,在没有心理安全的情况下,坚持高标准,则是一种最容易导致失败的环境。

心理安全可以帮助人们在这样一个快速变化、相互依存的世界里克服人际恐惧,勇敢地追求卓越,更高效地从失败中学习、迭代。但是,在心理安全度高的团队中工作并不意味着更舒适。因为,为了保护自己而隐藏真相是人类的天性,但在这里,人们需要坦诚相待,需要克服人性的弱点来直接讨论失败。不过,话说回来,哪一个破茧的过程,不需要伴随痛苦呢?

好,那么我们刚才说了两种阻碍我们从失败中学习的因素了。第一个是对失败的厌恶,第二个是对于被群体排斥的人际恐惧。还有第三个因素,叫做对失败类型的困惑。意思就是,我们很多时候并不清楚,我所经历的失败是属于哪种类型的,值不值得我们从中学习,能从中学到哪类知识。还有,什么样的错误、失败,是我们应该尽量防范的?什么样的失败,是我们应该欢迎的?这些问题可能很多人都没有想过。

比如说,在硅谷的那些创业公司里面流行着一个庆祝失败的口头禅,就是快速失败、经常失败(Fail fast,fail often)。但是,如果是在一个汽车装备线上,经常失败,快速失败,也值得庆祝吗?显然不是。

所以,即使都是失败,也分很多种类型。这本书里把失败划分为了3类。第一类叫好的失败,第二类叫基本失败,第三类叫复杂失败。导致这3类失败的原因不同,我们对待它们的合适态度,还有我们能从中学到的东西,也是不同的。接下来,我们就来分类讲一讲。

首先我们来看第一种失败类型,叫好的失败,也是书名里说的那种“对的失败”——the right kind of wrong。书里有时候也叫它 intelligent failure,明智的失败。这些名字指向的都是同一个意思,就是一种有利于我们学习、成长,值得我们庆祝的失败。

怎么判断一个失败是不是好的失败呢?书里面给了4条关键的判断标准:

1.它发生在一个新的领域;

2.它有助于我们朝一个理想的目标前进,比如可以给我们提供一些新的信息、新的关系、新的机会;

3.它最好是由假设驱动的;

4.这个失败是尽可能小的。

听起来好像有些复杂。但是我们可以联想一种最典型的例子,就是科学实验。

比如我们知道,托马斯·爱迪生为寻找适用于灯泡的灯丝,尝试了几千种不同的材料。在尝试了2000多种还不行之后,他的助手抱怨说:“我们所有的努力都白费了。”爱迪生却说:“我们学到了很多。我们已经知道有2000多种材料不适合做灯丝了。”还有人说,在研发蓄电池期间,他也说了类似的话:“我没有失败,我只是找到了一万种行不通的方法。”

那么爱迪生经历的这些,正是书里所说的“好的失败”。你看,首先,它发生在一个新的、正在探索的领域。其次,它是在朝着一个理想的目标前进,每一次尝试都提供了一些新的信息。再次,它是假设驱动的。我们知道,这是研究和实验中的一个基本思路,就是先提出假设,然后通过实证研究来验证这个假设。在爱迪生的例子里,假设显然就是,这个材料是可行的,然后通过实验来验证。

最后第四条,失败是尽可能小的。在灯丝的例子里,这一点显而易见,每一次实验并不需要付出很大成本。我们前面说的“快速失败”,或者是科技公司、产品公司经常说的,要先做出的“最小可行产品”来验证思路,都是为了把失败控制在尽可能小的范围内。很多公司都很关注这一点。比如,谷歌的母公司Alphabet,他们在鼓励团队开发创意的同时,也鼓励他们,一旦出现失败的证据,就去推翻自己的创意。而推翻之后,公司还会为他们庆祝,也经常有人因为“及时止损”而升职加薪。还有,医药科技公司默克,他们的一位研发主管给公司引入了“项目终止费”,向及时终止失败项目、转向新创意的研发者发放奖金。还有知名制药公司礼来,早在20世纪90年代就引入了“失败派对”,推动科学家及时承认失败,为接下来的事情腾出资源。

好,刚才我们说了判断一个失败是不是“好的失败”的四条标准,如果它满足这些标准,那么我们其实不应该为它懊恼,反而值得高兴,因为这意味着我们获得了一次宝贵的学习机会。

说到这里,我们可以回想一下作者当年落选篮球队的例子。你会发现,其实它是满足一个好的失败所要具备的条件的。你看,它发生在作者接触的一个新领域,存在一个值得追求的、有意义的机会,也是对作者之前的假设“我的水平够进入篮球队”的一个验证,并且这次失败也是一次很小的失败,并没有给作者造成什么损失。

这本来可以成为一次好的失败,一次很好的学习机会,但是作者因为对失败的厌恶,所以把这次机会浪费掉了。这就让这次失败变成了一次无意义的失败。

所以,一个失败是否能成为好的失败,我们前面说的4个条件,只是一种基础的判断,而最终还是要取决于,我们面对这个失败的态度是怎样的。书中给出了三种错误的态度,并给出了对应的正确做法。

首先第一种叫跳过分析,也就是简单地说“好吧,那我下次再努力一点儿吧”。这相当于没有做任何思考。而正确的做法应该是去复盘是哪里出了问题,这个问题是由什么因素导致的。

还有第二种错误的态度叫肤浅分析,就是简单地说:“好,那这条路没有用,我再试试别的办法吧。”但是仅仅意识到此路不通是不够的,还要意识到为什么它不通。就像爱迪生,如果他每一次试验灯丝的失败,只是简单地把一个选项排除掉了,那效率是很低的。而只有从这些行不通的材料中分析它们的属性,分析它们行不通的原因,才能不断地缩小接下来的筛选范围。也就是说,应该让这一次失败的原因,成为下一步行动的指引。

还有第三种错误的态度——自私的分析。比如有的人会说:“这次问题不在我,我做的是对的,是XXX搞砸的。”这种完全把自己摘出去的做法,也会让我们没法从失败中学到任何东西。正确的态度应该是去深入了解、分析自己的因素在这次失败中到底占到了多大的比例。不管是大是小,都要搞清楚。

好,刚才我们说的是好的失败。下一种失败类型叫基本失败,basic failure。它有点类似于我们经常说的“低级错误”。像是,喝了一半的牛奶忘了放进冰箱里啦,做蛋糕的时候忘了加糖啦,出门之前忘了给手机充电了,倒车太快把车子磕到了。这些都算是基本失败。

基本失败有两个特征:第一,它们都发生在已知的、熟悉的领域。第二,它们往往只有一个单一的原因。

刚才我们举的那些例子,可能会让你感觉,基本失败好像就是一些小错。其实并不是。有时基本失败也会导致巨大的、灾难性的后果。

2020年8月,发生了一起历史上金额最大的银行损失案。三名花旗银行的员工本来应该给几家为露华浓管理贷款的公司转800万美元,但是却不小心转了9亿美元。后来他们去追讨,对方却拒绝归还。花旗银行起诉对方,但是法院作出的裁决是,花旗银行败诉。这一个小小的基本失败,导致了数亿美元的损失。

我们再来说一个例子。在一个万圣节的晚上,美国的一家医院接收到了一个被刺伤的病人。每逢万圣节,总会有很多人因为打架受伤。这个病人来的时候看起来很稳定,呼吸正常,也没有大喊大叫。他只是喝多了,嘴里嘟嘟囔囔的。他们发现病人的伤口在肚子上,只有5厘米长。所以大家就不慌不忙地开始准备处理伤口。但是突然,病人的情况急转直下。先是不说话了,推他也没有反应,血压也急剧下降。后来,当他们打开这个病人腹腔的那一瞬间,大量的鲜血喷涌而出。他们这才发现,这个伤口看起来小,但其实足足有30厘米深,一直扎到了脊柱旁边的主动脉。原来,这个病人的伤口是刺刀造成的,他被万圣节当天晚上装扮成士兵的一个人刺伤了。但是医生护士看着伤口小,就忘了问这个病人,伤口是怎么造成的了。

所以从这些例子我们可以看出,有时基本失败也会导致非常严重的后果。

那么显然,基本失败是一类我们应当尽量防范、减少的失败。我们能够从这类失败中学到的,其实就是怎么样减少同类事情的发生。

最经典、最有效的解决方案其实就是列清单——列出在一些典型的容易犯错的场景中的检查清单。就像我们在出门前经常会念的那个口诀“伸手要钱”(身份证、手机、钥匙、钱包),这也是一种清单。

刚才我们提到的银行和医院的例子,之所以会发生,其实都是因为没有按照清单来做事。银行事件,是因为批准贷款的高级经理,没有去核对相关的所有检查事项。而医院的例子中,他们做了从头到脚的基本检查,却唯独忘记了例行问一下病人的伤口是由什么器械造成的。

我们经常会小看清单的力量,会觉得,这些事我用脑子也能记住,不需要清单。但很多时候,基本失败之所以会发生,正是因为我们高估了大脑的可靠性。有脑科学家发现,我们的大脑其实只能同时记住4个记忆组块,并且大脑在事情杂,或者神经紧张的时候很容易犯错。而使用清单,就相当于是把大脑记忆的工作外包了出去,避免大脑因为记忆的局限而犯错误。

不过到这里还没有结束。这本书里提醒我们,不是说有了清单之后,每一次遇到差不多的情况,就直接把清单拿来用就可以了,还要多问自己一句:这张清单是不是完全适用当下的情况?

书里讲到历史上一起著名的飞行事故。1982年。美国的一架飞机坠入了冰封的波多马克河里。后来,人们找出了驾驶舱内飞行员的录音,发现,当时副驾驶按照惯例从清单上读出每一项需要检查的事项,机长在检查后做出回应。但是,他们发现,在念到防冰装置这一项的时候,机长的回应是已关闭。这是因为这架飞机惯常在温暖的气候条件下飞行。但是他们忘了,这次的飞行气候条件不一样,是寒冷的,所以这次的防冰装置应该是启动的。而正是因为没有对清单做审视,盲目执行,从而引发了灾难性的后果,造成78人丧生。

所以,防范基本失败,我们不仅需要罗列清单,也需要随时审视清单、更新清单。

下面我们再来看第3类失败,复杂失败。

先来讲一件历史上的真事儿。1967年3月的一个晚上,一艘装有大约119000吨原油的巨轮正在海上航行。

清晨时分,大副叫醒了船长,他报告说,洋流和风把船推离了航线,所以他重新调整了船的方向。船长对他未经允许擅自改变航向感到很生气,于是他要让船回到原来的航线。虽然,在改变的途中,他们会经过一个叫七石礁的很危险的地方。但船长评估,如果小心谨慎,应该还是安全的。

谁想到,后面接连发生了两件意想不到的小事。首先,有两艘龙虾船突然出现,阻碍了船的前进。第二,方向盘上出现一个机械故障,导致船没法灵活转弯,会有延迟。

这一系列状况的叠加,导致轮船当天上午全速撞上了礁石,14个货舱被撕裂,引发了1300 万加仑的毁灭性石油泄漏,这是英国历史上最大的石油泄漏事件。

这件事就是一次典型的复杂失败。复杂失败有几个典型特征:1.它们发生在一个熟悉的环境,而不是像好的失败那样发生在一个探索性的环境中。2.它发生在一个复杂系统里,多种因素会相互作用。3.导致复杂失败的原因,不像简单失败那样只有一个,而是往往有多个原因,可能是一系列意外的叠加。跟刚才说的巨轮泄漏类似的,还有比如一栋大楼的倒塌、一个大型IT系统的建设失败、一次金融危机的产生,等等,它们很多时候都是属于复杂失败。

学者们曾经提出过一个瑞士奶酪模型,来形容复杂系统中发生的失败。瑞士奶酪上面的每一个洞都可以被看作是复杂系统的一个缺陷。在幸运的时候,奶酪上的洞是分散的、有限的,但是偶尔,这些洞会排成一行,形成一条隧道。这也就意味着,一连串的缺陷合并在一起,洞穿了这块奶酪。这就是复杂失败产生的时刻。

今天,在一些医院主管的办公室,我们还能看到一个小小的瑞士奶酪的模型。它的存在是为了提醒每个人,一个复杂系统很可能会出错,所以必须关注早期信号,在酿成大错之前按下暂停键。

这就是我们能从复杂失败中学习到的共性教训。首先就是留意早期的警告。比如2021年,美国发生了历史上最致命的工程失败之一,尚普兰大厦的南部倒塌,夺走了92条生命。这同样是一次复杂失败。你很难找出一个单一的罪魁祸首:地质环境、开发商、业主、政府、气候变化,似乎都有责任。

但这栋大楼在倒塌之前,已经释放出了信号。一位工程师在检查大厦时,看到了侵蚀和细小裂缝,但这个信号是模棱两可的。它可能会引发问题,也可能不会。而想要防范复杂失败,我们必须留意这样的早期警告,即使它是模棱两可的。

书里还有一个提醒,就是欢迎假警报。

我们都听过狼来了的故事,很多人说,它传递出的信息是,小孩不要撒谎。而在作者看来,它隐含着的另一个提醒是,除非你确定一个警报是真的,否则就不要轻易说出来。

但作者认为这是不对的。如果想要防范复杂失败,我们应该鼓励牧羊的男孩在每一次怀疑狼来了的时候,都大声地喊出来,而且我们要重视他的每一次喊叫。

就像,任何一个在丰田工厂工作的工人,都可以在产品出现故障之前,拉动“安东拉绳”(Andon Cord)来向领导报告风险。那么即使,12次拉动绳子,只有一次是真的出了问题,我们也不能说那另外11次警报是不值得的。后来,这个Andon Cord机制也被亚马逊借鉴,用来防范致命的产品问题。

我们怎么把这个思路用到团队或者家庭中?很简单,就是鼓励成员说出自己的担忧,鼓励成员们冒着风险,在没有确定的情况下,大声说出来,重视每一次微弱的信号。这就像,对于防范火灾来说,事前的烟雾探测,跟事后灭火一样值得赞赏。

好,以上,就是这本书里,我想跟你分享的重点内容。

如何让失败帮我们成为一个更强大的人?这本书的回答是,欢迎好的失败,防范简单失败,警惕复杂失败,以及最重要的,不要惧怕失败。毕竟,就像我们今天所说,每一次失败,其实都是一次给未来人生加分的机会,关键看我们能否把握。

恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1、打造一个拥有高标准和心理安全感的团队文化,不是为了让大家随意犯错,而是为了让大家敢于尝试、勇于承认错误并从中学习。

2、面对好的失败时,不要简单地跳过、肤浅地总结经验或者自私地归咎他人,而要客观全面地反思自己的责任和教训。

3、预防基本失败,不能单靠个人记忆,而要用清单等外置工具保证关键事项不遗漏,同时要根据实际情况审视和更新清单。

4、应对复杂失败,不能只关注显著的直接原因,而要警惕各种早期的、间接的征兆,鼓励员工敢于提出疑虑和风险。