《贸易的冲突》 徐玲解读

《贸易的冲突》| 徐玲解读

关于作者

道格拉斯·欧文,是美国经济史学家。他曾任美联储经济学家和美国总统经济顾问委员会经济学家,长期致力于美国经济和国际贸易政策的研究,是这个领域的权威学者。

关于本书

这本书是欧文教授多年学术生涯的集大成者,出版后受到了《经济学人》《外交事务》《华尔街日报》等西方主流媒体的一致好评。这本书中文版的出版正逢其时,对我们理解当下由特朗普政府发起的贸易战尤为重要。

核心内容

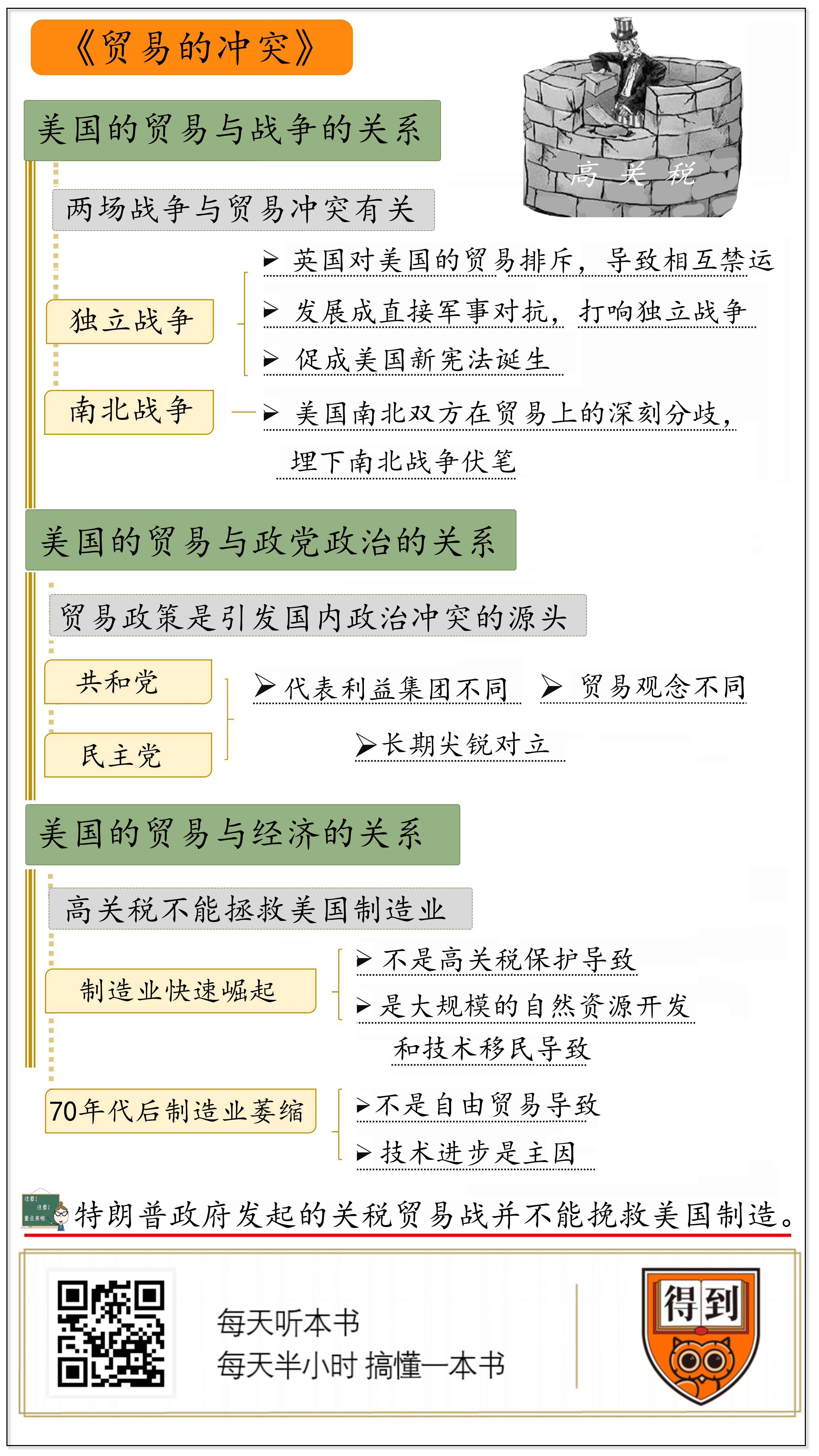

一、为什么说美国独立战争和南北战争都与贸易的冲突有关?

二、为什么说贸易政策是引发美国两党政治冲突的关键因素?

三、不同时期的贸易政策,对美国的经济增长产生了怎样的影响?

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的这本书,是2019年7月上市的《贸易的冲突》。这是一本分量很重的经济史著作,中文版有800多页,它用详实、生动的史料全面梳理了,美国从建国至今200多年间国际贸易政策的变迁。

在美国特朗普政府刚刚掀起贸易战的时候,很多人都不理解,美国不是全球自由贸易最积极的倡导者吗?怎么说翻脸就翻脸?其实,如果把观察视角拉长,从美国建国至今的200多年里,贸易保护主义和孤立主义才是美国政坛长期以来的主流。美国建国后100多年间,制造业一直面临来自西欧国家的激烈竞争,于是,政府用高关税来保护本国工业的发展。在美国历史上,需要缴纳关税的产品的平均关税率,最高曾达到惊人的62%,还有一次也逼近了60%。

直到第二次世界大战,欧洲的工业力量一落千丈,而美国制造强势崛起了,有能力向全世界大量输出工业品。这时候,美国才开始在全球推行自由贸易政策,带头搞了人们后来熟知的《关贸总协定》和世界贸易组织(WTO),以及“北美自由贸易区”等区域贸易协定。

不过,即使在这个时期,美国的贸易政策也相当“灵活”。1980年代,日本制造迅速崛起,在汽车、电子产品等高端制造领域对美国造成了强烈冲击。这时的美国,毫不犹豫地又举起了贸易保护主义的大棒,用关税、自愿出口限制、强制汇率升值等手段,成功狙击了日本制造。所以,当中国制造崛起,美国试图如法炮制、再次掀起贸易战,我们其实不用太吃惊。

当然,美国国内政治也并不是铁板一块。从美国建国开始,主张自由贸易者和贸易保护主义者一直存在激烈冲突,贸易政策一直是民主党与共和党两党的关键政治分歧。这本书主要讲的是美国的两党政治在国际贸易政策上的冲突,而不是美国和其他国家的贸易冲突。

我推荐这本书,是因为美国历史上的重大事件,比如独立战争、南北战争、大萧条等,都跟贸易政策有直接关联。可以说,读懂了这部美国贸易政策史,你就掌握了一把钥匙,不但能够探究那些隐藏在重大历史事件背后的利益冲突和政治博弈,还可以理解特朗普政府种种“神操作”背后,究竟有着怎样的历史渊源与政治基础。

本书作者叫道格拉斯·欧文,是美国经济史学家。他曾任美联储经济学家和美国总统经济顾问委员会经济学家,长期致力于美国经济和国际贸易政策的研究,是这个领域的权威学者。这本书是欧文教授多年学术生涯的集大成者。

好了,介绍完这本书的基本情况,下面,我就从三个方面来为你详细讲述,贸易的冲突怎样深刻塑造了美国。

第一,先来看贸易与战争的关系。美国本土只打过两场战争,就是独立战争和南北战争。这两场战争的起源,都和贸易的冲突有关。这是为什么?

第二,再来看贸易与政党政治的关系。为什么贸易政策会成为美国两党之争的焦点?这背后代表了怎样的利益冲突和观念分歧?

第三,最后来看贸易与经济的关系。有人认为,美国曾经长期实行的高关税保护政策,是美国崛起为工业强国的重要因素;而1970年代以后,来自东亚特别是中国的进口冲击,造成了美国制造业的萎缩。这种说法对吗?

好了,下面就先来说第一个重点,为什么说美国独立战争和南北战争都与贸易的冲突有关?

我们知道,独立战争前,英国当局为了增加财政收入,变着法儿地在北美殖民地搞各种花式征税,一会儿是食糖税,一会儿是印花税,搞得殖民地人民怨声载道。按照通常的说法,独立战争的导火索“波士顿倾茶事件”,就是为了反抗英国新开征的茶叶税。对于这段历史,这本书给我们披露了不一样的历史细节。

在1773年的《茶叶法案》(Tea Act)颁布之前,殖民地的茶叶进口就一直有关税,而且税率很高,所以很多北美商人从事茶叶走私活动。有种说法是,当时北美消费的茶叶中有2/3都是走私货。英国为了打击茶叶走私,通过《茶叶法案》授予东印度公司在殖民地的茶叶销售垄断权,同时大幅削减殖民地的茶叶进口关税。也就是说,《茶叶法案》实际上是大幅降低了茶叶关税,让北美市场的茶叶价格因此便宜了一半。

那为什么殖民地人民还会不满呢?原来,关税降低后,茶叶走私活动就无利可图,而这些走私商人又没有资格从事合法茶叶贸易,等于断了财路。于是,他们想办法煽动起了当地人民的反英情绪,制造了这起倒茶事件。英国当局被这起事件激怒,双方冲突升级。英国与北美殖民地之间先是相互贸易禁运,最后发展成直接的军事对抗,北美独立战争就此打响。经过八年抗战,北美13个殖民地终于赢得了独立。

有意思的是,独立后的美国本质上并不是一个统一的国家,而是由13个拥有独立主权的州组成的联盟。这些州本来打算各过各的小日子,它们的联合程度甚至比不上现在的欧盟,彼此之间没有统一的关税政策。直到1787年,也就是在赢得独立战争四年之后,美国的国父们下定决心结束这种松散联盟,把美国变成一个真正的国家。为什么会出现这样的转折呢?

直接原因就是英国对美国的贸易排斥。当时,英国虽然承认了美国的独立,但仍然心怀怨念,把美国排斥在自己的内部贸易体系之外,对美国商品征收高额关税。这导致美国的出口暴跌,出现巨额贸易逆差,并引发了严重通货紧缩。为了扭转局势,美国联邦政府想以高关税对英国进行报复,逼迫英国对美国开放市场。但是,在现有的联邦体制下,根本做不到这样。13个州各有各的贸易政策,贸易利益也各不相同,根本没办法做到统一行动、一致对外。

更麻烦的是,由于收取关税的权力在州政府,联邦政府没有任何可靠的财政收入,只能依靠各州的拨款。各个州也是能拖就拖,后来干脆集体欠费。到1786年底,也就是赢得独立战争的三年之后,联邦政府经费枯竭,已经处于事实上的破产状态,正在考虑解散。

在这种内外交困之下,美国国父们为了挽救联邦政府,1787年在费城召开了著名的“制宪会议”。经过激烈的政治辩论,最终,新宪法的第一条,就把征收关税和制定关税税率的权利收归美国国会。这样一来,联邦政府不但解决了财政收入问题,还拥有了制定统一贸易政策的实际权力。

但是,国会很快就发现,在制定对外贸易政策时,很难调和国内各地区之间相互冲突的贸易利益。当时美国的国际贸易格局是,主要出口农产品,而大量进口来自英国的工业品。与此同时,在美国东北部新英格兰地区,棉纺织业等制造业开始兴起。这些新兴制造业面临来自英国的强大竞争,他们迫切希望政府对英国工业品征收高关税,以保护本国竞争能力还很弱的新兴工业部门。

另一方面,美国南部是农业州,它们种植的棉花、烟草等经济作物,只靠国内市场消化不了,需要大量出口。高关税带来的工业品价格上涨,会推高农场主的生产和生活成本。而且高关税还可能引起其他国家的关税报复,从而影响农产品出口。所以南部农场主集团强烈要求政府采取低关税政策。

美国国会面对这两种截然相反的利益诉求,左右为难。国会的最终态度,取决于代表不同地区利益选民的议员人数比重。也就是,谁人多谁说了算。在美国建国后的几十年中,北方工业州的人口快速增长。这意味着,在按人口数量来分配席位的众议院中,代表北方工业集团利益的议员席位越来越多。贸易保护主义越来越成为国会的主流,关税率当然也就越来越高。

国会在1828年通过的一部关税法案中,把应税进口商品的平均关税率提高到了历史最高水平62%,这个结果终于激怒了代表农场主利益的南方各州。南卡罗来纳州就宣布,高关税的好处全部归北方制造州,而带来的成本全部由南方农业州承担,这实际上是北方对南方的经济剥削,因此是违宪的,拒不执行,南卡罗来纳州还威胁要和其他南方州一起退出联邦。当时的美国总统杰克逊被南方的态度激怒,宣布将动用联邦武装力量强制征税。双方的军事冲突一触即发,简直可以看作是30年后南北战争的一次预演。

当然,南方州之所以对高关税问题反应这么激烈,还有一个更深层的原因。南方州认为,高关税只是联邦政府对南方利益动手的第一步。如果这一步得手,那么联邦政府的下一步就是要废除奴隶制,这将从根本上摧毁南方的农场经济。所以,南方州咬住高关税问题不放,制造了这起危机。分裂压力之下,国会随后大幅削减了关税,暂时缓解了危机。但是,这次危机让南北双方的矛盾公开化,裂痕从此加深,为日后的南北战争埋下了伏笔。

好了,以上就是为你讲述的第一个重点,独立战争与南北战争都跟贸易的冲突有关。英国对北美的贸易政策引发了独立战争,并促成了美国新宪法的诞生;而美国南北双方在贸易政策上的深刻分歧,为南北战争埋下了伏笔。

其实,在整个美国历史上,南北冲突只是错综复杂的贸易冲突的一个方面。贸易政策一直是引发美国国内政治冲突的源头,不仅涉及利益之争,还涉及到观念之争与党派之争。这种局面究竟是如何形成的呢?这就是接下来要讲述的第二个重点。

早在建国时期,美国的国父们就对贸易政策产生了激烈的分歧,由此分裂成了两个党派。以汉密尔顿为首的联邦党人,反对自由贸易,支持重商主义。重商主义的意思不是看重商业,而是看重商业贸易带来的顺差,尤其是带来的金银。汉密尔顿在担任美国财政部长期间,曾经撰写过一份美国历史上著名的政策文件,叫《关于制造业问题的报告》,提出政府应该用进口关税、直接补贴等手段,来扶持本国制造业发展。联邦党后来变成辉格党,再后来又演变成了现在的共和党。在二战前,共和党主要代表北部工业州,坚定支持贸易保护主义。

与此同时,美国的第三任总统杰斐逊和第四任总统麦迪逊,他们是坚定的自由贸易主义者,反对汉密尔顿的主张。杰斐逊和麦迪逊创立了民主共和党,后来演变成了现在的民主党。在二战前,民主党主要代表南方农业州,一直是自由贸易的代言人。两党在贸易政策上争锋相对。

于是,美国政坛就出现了一种很有趣的现象:如果共和党形成了统一政府,也就是说,共和党拿下了总统和参众两院的多数席位,那么关税就会一路走高;反之,如果是民主党形成了统一政府,那么关税就会一路走低;而如果是分立政府,也就是说,总统及参议院和众议院多数席位分属不同的党派,那么就会形成政治僵局,关税税率保持不变。

这样的政策运行机制是不是合理、有效呢?作者持有保留意见。他指出,这里面最大的问题,就是不管是共和党议员还是民主党议员,他们在贸易问题上都是“屁股决定脑袋”。也就是说,议员们只考虑各自选民的局部利益,而没有从公平正义和整个国家的公共利益去考量。这样一来,关税之争就变成各个利益集团之间的掰手腕,造成了严重的政治腐败。

为了增强政治影响力,各个生产商和利益集团组成了全国性组织,像美国钢铁协会、全国羊毛生产商协会等等。他们派出专人长期驻守在华盛顿市,通过捐款、游说、政治施压等方式,竭力促使政府以高关税保护本行业的高利润。“游说”这个词最早就是指政治掮客们聚集在白宫附近的一家酒店,找机会跟常在这儿喝酒的美国总统格兰特说上几句话。

在国会,议员们更是毫不掩饰地为各自代表的利益集团争取利益。比如,绰号“生铁凯利”的议员竭力推高生铁的关税,而来自羊毛产区的议员则全力争取羊毛高关税。为了达成各自的目的,这些议员们常常进行选票交换。代表生铁行业的议员支持提高羊毛的关税,而代表羊毛行业的议员支持提高生铁的关税,这样一来,关税被层层推高,各个生产利益集团的利益都得到了满足,但广大消费者的利益就被牺牲掉了。

那么,在关税博弈中,有没有代表消费者一方的势力呢?也有,但不是普通消费者,而是那些产业的下游生产商。比如,生铁行业的下游厂商是机械公司,羊毛行业的下游厂商是毛纺织品公司。对生铁和羊毛征收高关税,会导致国内价格上涨,等于推高了这些下游生产商的生产成本。奇怪的是,这些下游厂商的反应不是敦促政府降低原材料的关税,而是要求政府对下游产业提供与上游产业同等程度的保护,结果进一步推高了关税。

在各个利益集团一片混战的同时,共和党与民主党之间也展开了关于贸易理念的激烈辩论。美国历史上,曾经有一场著名的“1888年关税大辩论”。我们简单了解下辩论双方的观点。

支持贸易保护主义的共和党认为,高关税能够保护国内厂商的利益,让他们有机会发展壮大;同时,也保障了本国工人的利益,让他们可以拿到高工资。虽然高关税会短暂提升国内物价,但同时也能刺激国内生产,加速国内经济发展,最终让国家变得强大,全体国民都能获益。共和党声称,支持贸易保护就等于爱国主义,提倡自由贸易者都是代表国外利益集团的卖国贼。

民主党坚决反对这种说法。民主党认为,高关税等于是对国内消费者和农民加重税,是以牺牲大多数国民的利益为代价,为特定利益集团捞取高额利润,从而催生了一大批效率低下的垄断组织,进一步剥削消费者。高关税体系不但造成了腐败,还引发了严重的社会冲突,会在资本与劳动之间、企业与消费者之间、工业与农业之间造成严重对立。

这样的争吵在美国政坛一再重现,但双方谁也说服不了谁。利益之争、观念之争和党派之争无法调和,国会的关税立法充满了无穷无尽的扯皮,浪费了大量的资源和时间。比如,在制定1930年《霍利-斯穆特关税法案》过程中,国会前后花了6个月,共计527个小时来进行辩论,辩论记录有足足2638页,光印刷成本就高达13.1万美元。其中,一个议员关于西红柿关税的演讲就占了15页。

然而,冗长的辩论却没有制定出合理的关税税率。这部法案通过后不久,美国应税进口商品的平均税率,提升到了59.1%,这是美国历史上第二高水平,引发了40多个国家的关税报复。结果国际贸易体系陷入崩溃,严重恶化了当时的全球大萧条。这时候人们才意识到高关税带来的破坏性,支持自由贸易的民主党终于形成了统一政府,开始着手削减关税。

值得一提的是,直到二战后,美国成为世界第一工业强国,有能力向全世界输出产品,共和党与民主党才终于在贸易问题上达成了共识,共同推进全球自由贸易体系的建立。但到了1970年代以后,情况又发生了变化。

民主党的支持力量转向北方的老制造业基地,这些地区在新的全球竞争格局下落后了,成为了著名的“锈带”,锈是铁锈的锈;而共和党的支持力量转向南部和西部。于是,在贸易问题上,两党从合作重新走向对立,但有意思的是,这次双方的立场掉了个个儿:民主党主张以贸易保护扶持“锈带”地区的制造业,而共和党则倾向于自由贸易。当然了,特朗普的上台,再次打破了这个规律,贸易问题与大国博弈交织在一起,变得越来越复杂。

好了,以上就是为你讲述的第二个重点,贸易政策一直是引发美国国内政治冲突的源头。共和党和民主党分别代表的利益集团不同,贸易理念也截然不同,造成两党在贸易政策上长期尖锐对立。

如果抛开政治与意识形态的因素,单纯从经济学的角度来看,美国各个历史时期实行的不同贸易政策,到底对美国的经济增长产生了怎样的影响呢?高关税保护到底是不是美国制造崛起的根本原因?1970年代以后美国制造业的萎缩,是不是自由贸易惹的祸?这就是接下来要讲述的第三个重点。

在经济学界,一直有两种针锋相对的国际贸易理论,一种是经济学家李嘉图的比较优势理论。这种理论支持自由贸易,认为各国只需要生产各自具有比较优势的产品,然后通过自由贸易实现双赢。还有一种是经济学家李斯特的幼稚产业保护理论。这种理论反对自由贸易,认为落后国家应该通过高关税保护还在萌芽中的民族工业,这样才能实现对先进国家的经济赶超。

在美国建国初期,以汉密尔顿为代表的联邦党人明确支持幼稚产业保护理论,而以杰斐逊和麦迪逊为代表的民主共和党人,虽然认同自由贸易理论,但在政治实践中,他们却经常采用高关税、甚至是贸易禁运的极端措施。事实上,美国独立后打响的第一场贸易战,就是由主张自由贸易的杰斐逊总统发起的。

虽然存在理论之争和党派之争,但在建国后的一百多年中,美国实际上一直走的是高关税保护路线。正是在这一百多年中,美国实现了快速的工业化,从一个农业国一举成为工业强国,还在二战后全面超越欧洲,成为全球霸主。这是不是说明,高关税确实起到了保护幼稚工业的作用,进而成为推动美国制造崛起的重要因素?

本书作者并不认同这个观点。严格来说,保护幼稚工业是指政府选定某些重要的新兴产业,然后进行定向扶植。然而,在美国的政治实践中,所有的生产商利益集团都想来分一杯羹,导致最后出台的关税政策是不分青红皂白的一刀切,对原材料和制成品、夕阳产业和新兴产业都实施同样的保护,很难说是真正促进了需要保护的幼稚工业的发展。

以马口铁产业为例。马口铁是表面涂了一层锡的钢板,在当时主要用来制作金属包装,比如罐头食品、饮料包装等。美国的马口铁曾经100%依赖进口,而在1890年代的10年间,马口铁产业突然迅猛发展,国产份额达到了90%。巧的是,1890年颁布的《麦金莱关税法案》大幅提高了马口铁的进口关税。那么,是高关税促成了国内马口铁产业的发展吗?并不是。

马口铁产业长期发展不起来,是因为用来生产马口铁的原材料,也就是涂锡钢板的价格太高。为什么钢板价格高呢?很简单,一是美国国内没有发现大型铁矿,二是进口钢材的关税太高。直到1892年明尼苏达州开发了大型铁矿,让美国国内钢材价格大幅跳水,这才有了马口铁产业的蓬勃发展。所以说,一刀切的高关税政策并不能起到保护幼稚工业的作用。

美国制造业之所以能在19世纪末20世纪初迅猛发展,一个重要原因就是铁矿、铜矿、石油等自然资源在这个时期被大规模发现和开采,极大降低了美国制造业的成本。除此之外,还有一个重要原因,就是大规模的技术移民。这个时期,大批拥有娴熟技能的英国工匠移民来美国,他们能把英国的先进生产工艺直接拷贝过来。丰沛的原材料和人力资源,再加上先进的生产工艺,让美国制造业快速实现了弯道超车。

如果高关税不是美国制造崛起的原因,那么,1970年代之后美国制造的相对衰落,是不是全球自由贸易惹的祸呢?毕竟,特朗普政府就明确指出,来自中国的进口商品造成了美国制造业工人的大规模失业。这也成为了特朗普政府对中国掀起贸易战的主要理由之一。

我们知道,从1980年代开始,美国从制成品出口大国变成了制成品的净进口大国,贸易逆差不断增大。光是在1977—1987年这10年,钢铁和纺织两大产业的就业人数就减少了100万,曾经的中西部工业中心逐渐变成了“锈带”。作者认为,这一时期的巨额贸易逆差,主要由布雷顿森林体系解体后,美元不断走强引起的。在1985年《广场协议》签署之后,美元贬值,美国的制成品出口出现了短暂回升。

不过,1990年之后,美国制造业继续萎缩。据估算,1990—2007年这17年间,美国制造业流失了大约700万个岗位,其中大约150万个岗位是由中国进口造成的。我们把这个数据反过来看,也就是说,还有4/5的制造业岗位流失是由其他因素引起的。是什么因素呢?

这里面最重要的因素,其实是技术进步。以钢铁行业为例,1980年代,生产一吨钢需要18人工工时,而2015年只需要2人工工时,生产效率是原来的9倍。钢铁行业的就业人数减少了3/4,但产量更高。

美国制造业流失岗位中有87%都是由技术进步造成的,而只有13%是由贸易引起的。

那么,也许有人会问,对中国商品征收高关税,会不会至少能挽回这13%的制造业岗位呢?对不起,不可能。对中国的高关税最多只能促成这些产业向东南亚等地的小规模转移;而高关税带来的绝大部分效率损失,最终是由美国消费者来承担。

好了,以上就是为你讲述的第三个重点,美国制造业快速崛起的原因并不是高关税保护,而是大规模的自然资源开发和技术移民。1970年代以后美国制造业的萎缩也不是主要由贸易造成,高关税并不能挽救美国制造。

这本书的精华内容就给你讲到这儿,下面为你总结一下,贸易的冲突怎样塑造了美国。

第一,美国历史上的两场战争都和贸易的冲突有关。英国对北美的贸易政策引发了独立战争和美国新宪法的诞生;而美国南北双方在贸易政策上的深刻分歧,为南北战争埋下了伏笔。

第二,贸易政策一直是引发美国国内政治冲突的源头。共和党和民主党分别代表的利益集团不同,贸易理念也不同,造成两党在贸易政策上长期尖锐对立。

第三,高关税不是美国制造崛起的原因,自由贸易也不是美国制造业萎缩的根源。特朗普政府发起的关税贸易战并不能挽救美国制造。

以上就是这本书的精华内容,点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击“红包分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

撰稿:徐玲 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

1.美国历史上的两场战争都和贸易的冲突有关:英国对北美的贸易政策引发了独立战争和美国新宪法的诞生;而美国南北双方在贸易政策上的深刻分歧,为南北战争埋下了伏笔。

2.贸易政策一直是引发美国国内政治冲突的源头。共和党和民主党分别代表的利益集团不同,贸易理念也不同,造成两党在贸易政策上长期尖锐对立。

3.高关税不是美国制造崛起的原因,自由贸易也不是美国制造业萎缩的根源。