《茶:嗜好,开拓与帝国》 曲飞工作室解读

《茶:嗜好,开拓与帝国》| 曲飞工作室解读

关于作者

罗伊·莫克塞姆,作家,也是一位跟茶打了大半辈子交道的茶叶专家。1961年,他只身前往非洲的马拉维替英国老板管理那里的茶园,一待就是13年,从对茶叶一窍不通的外行,成为一个对茶叶以及茶的文化、历史、产业都了如指掌的专家。

关于本书

晚年的莫克塞姆在伦敦大学图书馆工作,这期间写了很多关于茶的专著,这本书就是其中之一,在书中他梳理了英国人接触茶、研究茶、经营茶的历程,可以说这是一部以茶叶为视角的英国贸易史和文化史。而对于我们中国读者来说,读这本书还有一层意义,因为茶和茶文化都是发源于中国的,而英国茶业的崛起背后,正是中国茶叶产业乃至经济衰落的过程。

核心内容

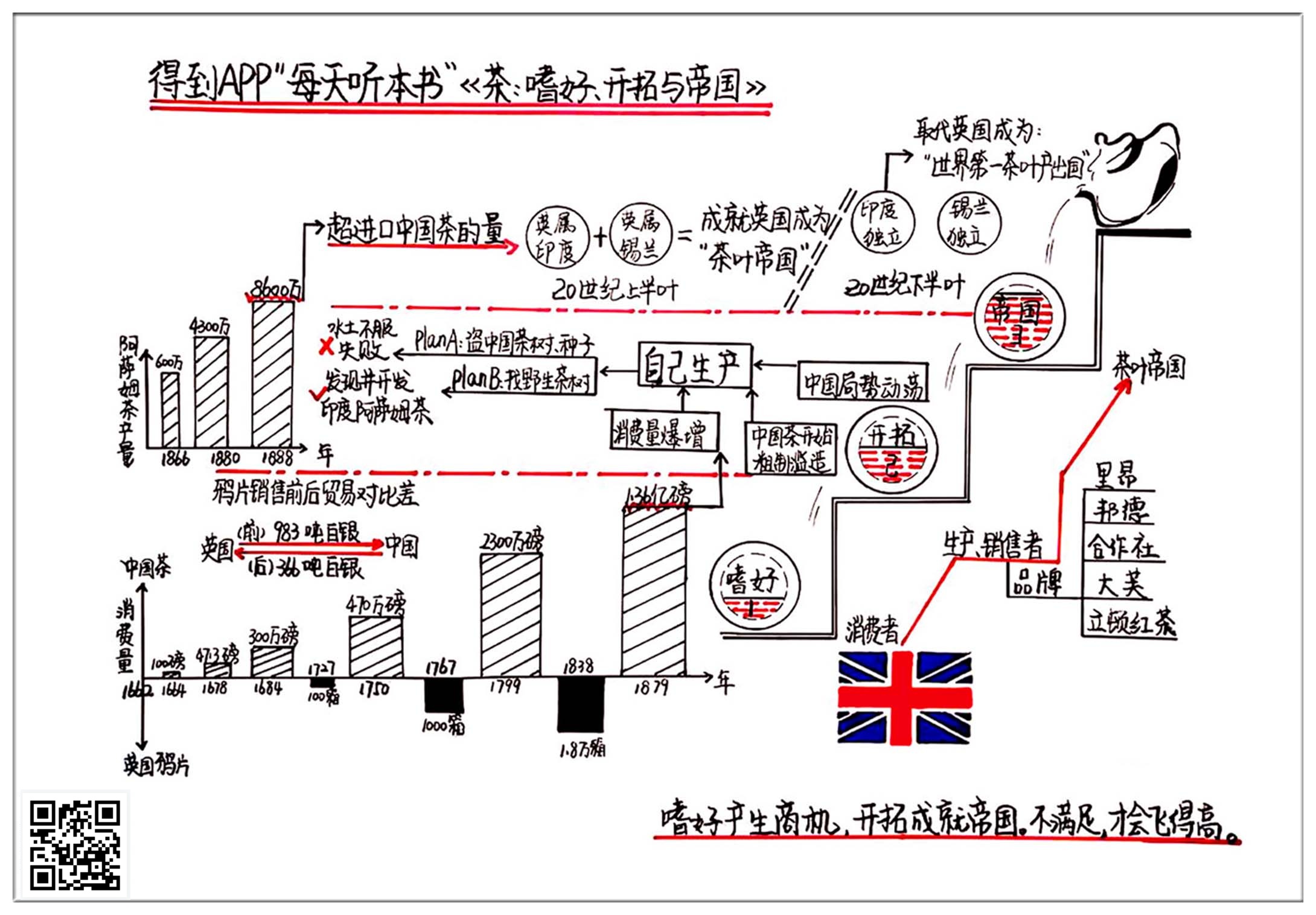

这本书为我们展示了英国从接触茶到爱上茶,从经营茶到垄断茶,再到失去茶叶市场垄断地位的全过程。并且以茶叶为切入点,以英国人的视角,讲述了殖民主义的兴衰史。同时,英国人与茶的故事,也可以带给我们启示,他们从一群对茶一窍不通的外行,一度发展成国际茶叶贸易中的霸主,这个过程的内在动力是什么呢?总结起来其实就是书名里的三个词:嗜好、开拓与帝国:嗜好产生商机,开拓成就帝国。这个既浅显又深刻的道理,也不仅仅是在英国人与茶叶的历史中得到了验证,而是无处不在。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的书叫做《茶:嗜好、开拓与帝国》。这本书的中文版大约20万字,我会用大约22分钟的时间,为你讲述本书的主要内容:英国是如何从一个既不出产茶,也不懂茶的国家,变成一个“茶叶帝国”的。

通过上面的介绍你想必已经知道了,这是一本讲茶的历史的书,类似的书有很多,我们也讲过一些,那这一本有什么特别之处呢?这就要说到本书的作者,英国作家罗伊•莫克塞姆,他不光是一位作家,也是一位跟茶打了大半辈子交道的茶叶专家,1961年,他只身前往非洲的马拉维替英国老板管理那里的茶园,一待就是13年,从对茶叶一窍不通的外行,成为一个对茶叶以及茶的文化、历史、产业都了如指掌的专家。这个过程,也正和英国成长为“茶叶帝国”的历程很相似。

晚年的莫克塞姆在伦敦大学图书馆工作,这期间写了很多关于茶的专著,这本书就是其中之一,在书中他梳理了英国人接触茶、研究茶、经营茶的历程,可以说这是一部以茶叶为视角的英国贸易史和文化史。而对于我们中国读者来说,读这本书还有一层意义,因为茶和茶文化都是发源于中国的,而英国茶业的崛起背后,正是中国茶叶产业乃至经济衰落的过程,在二十世纪初的时候,作为英国殖民地的印度和斯里兰卡分别取代中国,成为了世界上最大的茶叶种植和生产国,这段历史,我们借助本书提供的外人的视角来看,就更容易有一种别样的感受。

下面,就让我们开始这本书的解读。我们就按照这个书名的逻辑,把这本书拆解成三个主题来讲:嗜好、开拓、帝国,来看一看英国人是如何接触到茶,他们爱茶嗜茶到什么程度,他们如何开拓自己在世界茶叶贸易中的势力版图,又最终如何取代茶叶原产国中国,成就了“茶叶帝国”的地位。

我们就先从第一个主题嗜好讲起,先来说说,英国人是如何与茶叶结缘的。

这要从一个皇家婚礼说起,1662年,英国国王查理二世娶了葡萄牙公主凯瑟琳。这是一桩典型的政治婚姻,因为当时的葡萄牙刚刚从西班牙统治下独立出来,迫切地需要一个外援来帮他们巩固独立成果。而1661年,之前被革命赶下台的英国斯图亚特王朝复辟了,之前被砍了脑袋的查理一世的儿子查理二世,从法国流亡回来,当上了英国国王,这时候葡萄牙国王阿方索六世就赶紧找上来,提出把他的姐姐凯瑟琳嫁给查理二世,许诺了丰厚的嫁妆。

这个查理二世为人风流,英国历史上很多国王都有外号,他的外号就叫“快活王”,当时虽然没结婚,但是情妇一大把,不过他也考虑到自己刚刚复辟,正欠着一大堆债,终于还是看在嫁妆的份上,娶了凯瑟琳。这笔嫁妆可不光是钱,还包括一块非常非常重要的地盘,那就是葡萄牙在印度的殖民地:孟买。

我们知道葡萄牙人是大航海时代中最早到达印度的欧洲人,早在1509年葡萄牙人就到达了孟买,1534年迫使当地的统治者把孟买连同周边的7座岛屿都割让给了他们,从那以后他们就以孟买为贸易据点,往欧洲倒腾各种东方特产,大发横财。而英国人的海外事业发展比较晚,英国商人组建的东印度公司,1600年才开始营业,干不过已经占了先机的葡萄牙人和荷兰人,他们缺的就是一个理想的可以作为基地的落脚点。所以当听说葡萄牙人把孟买送给了查理二世,东印度公司立刻跑去苦苦哀求,请国王把这块地批给他们,查理二世就同意了。

当时,通过葡萄牙人和荷兰人的贩运,欧洲人已经接触到来自中国的茶叶了,葡萄牙人很喜欢喝茶,那位凯瑟琳公主嫁到英国,也随身带了一箱茶叶,从此,饮茶就成了英国宫廷的一种时尚,后来又从宫廷传到民间,上流社会也开始追求这种时髦。

英国东印度公司看准商机迅速跟进,两年后,也就是1664年,东印度公司下了第一笔茶叶订单,从印度尼西亚的爪哇运回100磅中国茶。在随后十几年里,英国每年进口茶叶的数量都稳定在三位数,主要满足贵族的使用。后来随着茶在英国的流行,这个需求缺口越来越大,1678年,茶叶进口增长到4713磅,翻了几十倍,但还是供不应求,又过了六年之后,英国进口的茶叶已经高达38390磅了。

作者评价说,英国人就是这样,他们的嗜好一般都是慢热型的,一开始很矜持,但一旦爱上某样东西,就会不加节制,深陷其中。那英国人嗜好饮茶,到什么程度呢?我们来看看下面的数字:18世纪英国的茶叶需求量涨幅惊人,到了1750年,英国的茶叶进口已经从几万磅增长到470万磅。这还没算走私的茶,现代学者的估算,在茶叶税大幅度降低之前,流入英国的走私茶每年都维持在300万磅左右,最多时甚至达到750万磅。

英国人先是爱喝绿茶,后来慢慢改成红茶,18世纪末红茶的销量已经超过绿茶。英国人喝茶还爱放糖,这可能是跟印度人学的,因为印度人有这习惯,而中国人喝茶是不放糖的。所以,茶在英国的热销,也带动了同一时期糖的消费量大增,在一个世纪里,年消费量从1万吨涨到15万吨。

时间到了1799年,也就是乾隆皇帝驾崩那年,这时英国的官方数字显示,英国茶叶的年消费总量达到2300万磅,一百年间增长了200多倍。这时候,英国人就不得不考虑一个问题:照这么喝下去,总有一天要喝不起的啊,当没有足够的银子从中国人手里买茶叶了,那可怎么办呢?

这时候,英国人就想出了一个损招,用来平衡茶叶贸易的逆差,而这也导致了中英之间的贸易战变成军事对抗,中国历史的走向被彻底改写,在世界茶叶贸易中的垄断地位,也即将易手——英国人想的办法就是:卖鸦片。

鸦片可能是由阿拉伯人带到印度的,具体时间已没法考证了,16世纪鸦片已经在印度广泛种植。中国人很早就了解鸦片,知道它有麻痹神经的功效,所以把它作为一种药材,用来止痛。1727年,雍正年间,中国鸦片的年进口量为200箱,基本是药用,到了1767年,也就是乾隆32年,鸦片进口量上升到1000箱,开始有人吸食了。这些鸦片大多数来自印度,在印度从事鸦片种植的人,最多时达到100万,他们毫不避讳地说,就是要炼制出适合中国人口味的鸦片。到了1830年,中国进口的鸦片总量达到了每年1.8万箱。在1810年,英国对中国的贸易逆差是983吨白银,而在19世纪30年代末,通过鸦片贸易,英国反而从中国赚了白银366吨。

接下来的事,我们应该都很熟悉了,道光皇帝派林则徐为钦差南下禁烟,林则徐销毁鸦片,英国以保护贸易为名发动了鸦片战争,中国战败,被迫打开国门,中国历史也就此进入近代史。

但是英国人怎么看待这个问题呢?他们说,之所以向中国输入鸦片,那是因为,跟中国的茶叶贸易一直让英国人很头疼,因为英国打算卖给中国的其他东西,中国人都看不上,他们确信自己的东西比英国人试图卖给他们的任何东西都要好,英国人尝试过棉花,但是不成功,中国人只对白银感兴趣。这给英国人造成很大的困扰,每年对华贸易中巨额的白银逆差,让东印度公司快撑不住了,而他们唯一能让中国人感兴趣的商品,就只有鸦片。

当然站在我们的立场上看,这是英国人的托辞,你贩毒再怎么说也是不对嘛!不过这里也有值得我们反思的地方,当时英国已经开始了工业革命,已经有一些非常先进的工业产品,但不论是这些,还是世界其他地方的特产,中国人都不感兴趣,偏偏就只爱鸦片这一口儿,这是为什么呢?这个问题作者也觉得很难理解,他猜测说,可能只能归结为心理原因,鸦片使人上瘾,而“人总是希望继续享受这种快乐”。

“鸦片战争”对中国历史接下来的走向产生了深远的影响,这个话题要是展开来说,一本书都写不完,所以我们就只关注跟本书的主题茶叶相关的影响。

中英之间的战争非但没有阻断茶叶贸易,反而还由于战后通商口岸的增加,进一步扩大了中国对英国的茶叶出口,从鸦片战争前的3000万磅,增长到1879年的1.36亿磅。这么巨大的需求量,导致的结果就是,中国茶农更追求产量,而忽视了质量。

想要做出好茶来,在采茶的时候就必须非常小心,只有新长出的嫩芽才能用来做茶,因此茶树必须定期采摘,最经典的标准就是只采摘一芽两叶,也就是摘一个嫩芽,和它旁边的两片叶子,质量最高的贡茶采摘标准更为严格,只摘一芽一叶,甚至只摘新长出的嫩芽,不要叶。随着茶叶需求量的增大,中国茶叶采摘过猛,远远超过了“一芽两叶”的标准,由于采摘过度,茶树也遭到了破坏,加工过程中,茶农们为了贪图数量,开始粗制滥造,并且往茶叶里掺别的树叶。在这种情况下,“中国茶叶”的金字招牌,就渐渐失色了,这也就给了嗅到商机的英国人一个机会,让他们尝试取代中国,登上“茶叶帝国”宝座。

以上,从初见到沉迷,我们讲的都是第一个主题嗜好,也就是英国人对茶叶的嗜好,以及由此带来的巨大市场,英国人是一个商业民族,这么大一块显而易见的商业利益摆在那,那他们下面要做的就是,在这个市场上反客为主,从消费者,变成生产者和经营者,这就是我们要讲的第二个主题,开拓。

这件事最先也是由东印度公司着手办理的。虽然他们一直垄断着中英茶叶贸易的巨额利润,但是他们并不甘心只当个中间商,加上近代以来中国局势动荡,他们也担心中国人有一天不再出口茶叶了,于是东印度公司开始思考一个替代方案:自己生产茶。

他们想的方案主要有两个:一,从中国盗取茶树种子;二,在中国以外寻找茶。本来东印度公司和他们的植物学家都是倾向于第一种方案的,因为他们觉得中国的茶树是经过千年培育改良的优质品种,从1763年开始,英国人就偷偷地从中国带出来一些茶树种子和茶树,但都没能在印度被移植成功,因为印度的土壤并不适合中国的茶树。就在英国人几乎要放弃的时候,他们的Plan B,反倒柳暗花明,有了新的进展:他们在印度的阿萨姆,发现了野生的茶树。

印度的阿萨姆地区,是雅鲁藏布江上游的一段河谷,这个河谷被长着茂密森林的群山所包围。这一地区降水过于充沛,非常潮湿,并不适合人类居住,但是对植物来说,这是一种非常理想的气候。1815年的时候,英国人就发现阿萨姆当地的土著常常把一种树叶晒干后冲泡成饮料饮用,虽然这些叶子在新鲜的时候没有任何的茶香,但是在晒干之后就具有了中国茶叶的气味和口味。

东印度公司成立的茶叶委员会派遣了一个科研小组到阿萨姆考察,小组的三名科学家经过四个半月的艰苦跋涉才到达阿萨姆,他们发现在上阿萨姆的雅鲁藏布江以南的地区到处都是茶树,而且都是自然生长的,非常茂盛,不亚于人工种植的规模。这种茶树经过科学家鉴定,被命名为“阿萨姆茶树”。

茶叶委员会发现,阿萨姆在地貌、植被、气温和湿度等方面都与中国的产茶地区相似。事实上,阿萨姆地区比中国的产茶地区更靠近热带,降水量也更大,这些差异对阿萨姆茶树来说是有益的。于是英国人一方面保护阿萨姆茶树,开辟出很多本地茶园,另一方面又继续搜罗中国的茶树种子,试图种植在阿萨姆。但是事实证明,阿萨姆茶树比中国茶树更适合当地的条件,很多移植来的中国茶树都水土不服,无法健康生长。于是在阿萨姆,本地茶树淘汰了被寄予厚望的中国茶树,后来英国人又从中国云南招募来熟练的制茶工人,加工阿萨姆茶叶,结果发现,印度茶树一样能生产出优质的茶叶。

就这样,阿萨姆的产茶量开始大幅度攀升。1866年的时候,虽然当时东印度公司已经被撤销了,但是他们打下基础的阿萨姆茶园,成果已经开始显现出来了,这一年阿萨姆的产茶量达到600万磅。到了1880年,印度的茶树种植面积达到了843平方公里,茶叶年产量为4300万磅,其中四分之三都在阿萨姆,记得前面说过的数字吗?这也就是说,阿萨姆的茶叶此时的产量,已经接近了鸦片战争之前英国每年从中国进口的茶叶数量。印度生产的茶叶大部分被运往英国,相对于中国茶叶来说,印度茶叶的巨大优势是免税,中国进口的茶叶要缴纳35%的进口税。

在1888年,印度的茶叶产量上升到了8600万磅,这一年具有里程碑的意义,因为英国从印度进口的茶叶数量第一次超过了从中国进口的茶叶数量,终于不用再担心和中国的贸易问题了。

至此,通过各种正当的和流氓的手段,英国商人终于摆脱了对中国茶叶出口的依赖,在世界茶叶贸易的势力版图上,开拓出属于他们自己的领地,那接下来我们就要进入第三个主题:帝国。

这里说的帝国,不光是指英国取代中国成为茶叶帝国,从中我们更可以看到,茶叶与整个大英帝国运势的兴衰起伏。在当时,印度茶最大的竞争还不是中国,而是锡兰。锡兰就是今天的斯里兰卡,是个岛国,你在地图上看印度半岛南端,有个形状像水滴的岛,那就是锡兰。锡兰地处热带,特别是西部地区,最适合植物生长,这个地方降雨丰沛,这对喜欢潮湿环境的茶树,是相当有利的。在这之前,锡兰的主要经济作物是咖啡。在1869年的时候,锡兰全国超过十分之一的土地都被用来种植咖啡树,年出口咖啡超过1亿磅。但是灾难也在这一年发生了,这年锡兰的咖啡树暴发了真菌病,并且迅速蔓延到各个种植园,当年锡兰的咖啡产量就降了一半,到1890年,产量更是减少到了原来的十分之一。

咖啡业的一蹶不振让英国人开始动起了在锡兰改种茶树的主意。一部分阿萨姆茶树种子被送到锡兰试栽,很快这些印度来的茶树在锡兰风风火火地长起来了。第一批种植茶树的种植园主们都因此发了财,于是其他的种植园主纷纷效仿,把咖啡种植园变成了茶业种植园。到了1900年的时候,锡兰茶叶的种植面积增长到1550平方公里,比全盛时期的咖啡种植园面积还要大两倍多。

锡兰茶叶的名声大振与一个人是分不开的,他就是托马斯·立顿爵士。今天我们熟知的立顿红茶的品牌就是他创立的。1890的时候,立顿爵士前往澳大利亚,途中在锡兰停留了一段时间。他买了一些锡兰出产的茶叶,发现品质不错,后来就做起了锡兰的茶业生意,他一直在锡兰购买茶园,很多人认为他拥有了锡兰的整个茶叶产业,其实他只是购买了1.2平方公里的茶园,相当于锡兰茶叶种植园的15%。但是立顿是第一个不遗余力宣传锡兰茶叶的人,正是他让锡兰成为世界茶叶贸易版图中举足轻重的地方。到了1900年,锡兰每年出口1.5亿磅的茶叶,主要出口英国。这使得小小的锡兰,可以在茶叶产业规模上跟印度匹敌,而且别忘了,锡兰的茶树都是在20年之间种植的,这是一个多么了不起的成就。

但不管印度还是锡兰,当时都不是独立国家,而是英国的殖民地,所以,别管他们茶叶生意做得多大,最终获益的,还是英国商人。在1901年,印度和锡兰出产的茶叶达到3.59亿磅,其中除了2.59亿磅满足英国市场需求,还可以有1亿磅的盈余用来出口创汇,之后直到一战,印度和锡兰提供的产量仍在逐渐增加。可以说,正是印度和锡兰的茶叶产业,让英国的公司在20世纪上半叶控制了全球茶叶贸易,取代传统的茶叶原产国中国,成了新的“茶叶帝国”。

对于英国人来说,20世纪可以分为截然不同的两个部分,20世纪上半叶,他们的帝国横跨整个世界,从全世界获得各种商品,不管是自由贸易,还是半掠夺性质。但是在20世纪中期,发生了第二次世界大战,这场战争使英国人财源枯竭,他们失去了帝国的大部分领土以及支撑这个帝国的制造业。英国昔日的霸主地位被美国占据了,这个时候的英国只好重新成为贸易国家。

本来茶叶是英国的老牌贸易产品,他们在20世纪,也对茶叶种植搞了很多发明创新,比如化肥的大面积应用,这些都增加了茶的亩产数量,这也是20世纪初印度和锡兰茶叶产量飞速增长的主要原因。不过二战之后,英国的殖民地纷纷独立,印度1947年独立,锡兰1948年独立,1972年把国名改成斯里兰卡。这两国在英国人打下的底子上继续经营,印度独立不久,茶叶年产量就达到了5.6亿磅。只不过,这些财富将不会再像以前那样,全部流入英国商人的腰包,印度继承了英国“世界第一茶叶出产国”的地位。英国,也失去了“茶叶帝国”的地位。所以从这个意义上所,茶叶,也堪称是英国20世纪国家运势起伏的一个缩影。

不过即便如此,这几个世纪喝茶、种茶、卖茶的经历,让茶叶已经成了英国人生活的一部分。他们创建的四大茶叶品牌:里昂、邦德、合作社,以及大芙,在上个世纪都是全球茶叶市场上响当当的牌子。此外立顿红茶,仍然是一个重要的品牌,虽然随着托马斯·立顿爵士的衰老,这个品牌逐渐失去了发展的动力,可是在除了英国之外的其他地方,立顿红茶依然是一个非常著名的茶叶品牌,今天在我们国内也能买得到。

另外西方人在喝茶的方法上也有一个很好玩的创新,那就是茶包。虽然这是美国的茶叶经销商托马斯•萨利文于1908年发明的,袋泡茶首先也是在美国流行起来的,过了三十年才打开英国市场,但是之后它在英国的销量就开始了惊人的增长。1985年,袋泡茶占据了英国68%的市场,到了2000年的时候,袋泡茶占据了英国90%的市场。

袋泡茶不仅改变了人们的饮茶习惯,也改变了茶叶的加工过程。因为袋泡茶可以用非常碎的茶叶,甚至可以使用茶粉。所以世界各地的茶叶加工厂纷纷改变茶叶的加工过程,提供更多的碎茶用来制作袋泡茶。“正统”的茶叶已经基本上被碎茶所取代了。

那最后我们再来说说,曾经从茶叶世界巅峰位置被挤下来的中国。中国是茶叶的发源地,但中国人对茶叶的喜爱,是从感情出发的,在商业嗅觉上和包装推广手段上,一直比较滞后,所以反而让英国人后来居上。中国人很少喝袋泡茶,而且比起红茶,中国人更喜欢绿茶,而由于英国的影响,西方人更偏爱红茶,这也是20世纪中国绿茶出口下降的原因。在上个世纪,由于战乱和各种动荡,中国一度在世界茶叶生产国排行榜上跌到第三,落后于印度和锡兰。可是在2008年的时候,随着中国经济的高速发展,目前我们已经反超印度,重新成为世界第一大茶叶生产国,每年茶业的产量达15亿磅,其中三分之一用于出口,而大约10亿磅的茶,都在中国国内消费,这也让中国成为了世界第一大茶叶消费国。至于斯里兰卡,也就是当年的锡兰,目前是世界第三大产茶国。

但还有一个数字,值得中国和全世界的茶叶行业警惕:目前世界的茶叶消费量正以每年1%的速度增长,而茶叶的生产量的增长速度是每年2%,这说明供大于求,这个状况,可能会影响到茶叶价格和茶叶种植园工人的未来前景。

好,这本书的主要内容,到这就讲完了,我们再来总结一下。

这本书为我们展示了英国从接触茶到爱上茶,从经营茶到垄断茶,再到失去茶叶市场垄断地位的全过程。并且以茶叶为切入点,以英国人的视角,讲述了殖民主义的兴衰史。同时,英国人与茶的故事,也可以带给我们启示,他们从一群对茶一窍不通的外行,一度发展成国际茶叶贸易中的霸主,这个过程的内在动力是什么呢?我们借用书名里的提法,用两句话来概括,那就是:嗜好产生商机,开拓成就帝国。这个既浅显又深刻的道理,也不仅仅是在英国人与茶叶的历史中得到了验证,而是无处不在。

撰稿:曲飞工作室 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.英国人对茶叶的嗜好,带来了巨大的国际贸易市场,因为茶叶无法在英国生产,只能从中国进口。

2.制造了市场,英国人想方设法从消费者变成生产者和经营者。为此,英国发起了鸦片战争、为了摆脱对中国的依赖,还在印度开发了茶园。

3.不断开拓茶叶国际贸易的渠道成就了英国,帮助它发展跨洋帝国的路。