《茅台传》 李方圆解读

《茅台传》| 李方圆解读

你好,欢迎每天听本书,我是李方圆。今天为你解读的这本书叫《茅台传》,这是一本2024年1月出版的新书。作者是财经作家吴晓波。

熟悉的同学都知道,吴晓波的作品有一个主题,就是写中国企业波澜壮阔的历史。他的《激荡三十年》,记录的是改革开放浪潮里,起起伏伏的商业人物。他的《腾讯传》,记录的是互联网浪潮里,“小步快跑,试错迭代”的腾讯经验。但是,这部《茅台传》不同,他讲的不是与时代共舞的弄潮儿的故事,而是一个传统企业穿越周期的故事。

在2023年中国上市公司市值排行榜上,市值过万亿的公司有10个。其中,腾讯排名第一,贵州茅台排名第二。但茅台和腾讯,风格截然不同。

腾讯是一个典型的高科技公司,而茅台是一家传统工艺型制造企业。腾讯位于日新月异的国际化城市——深圳,而茅台酒厂位于云贵大山一个河谷。高科技和优越的地理位置可以铸就一家巨型公司,我们好理解,但传统工艺和偏远的位置,为什么也能成就万亿市值的公司?

放眼全球消费品市场,茅台也很特别。全球范围内,只有四个产品实现了连续多年营收超过100亿美元,分别是可口可乐、百事可乐、苹果手机和茅台酒。而茅台跟其他三个产品,有很多不一样。

可口可乐、百事可乐,是以低价为壁垒,靠遍布全球的生产线占领市场,而茅台的价格长期远超同行,生产线没有出过茅台镇。苹果手机,是以不断产品迭代赢得市场,而茅台的配方长期保持不变。那么,有限的生产线,不变的配方,为什么也能产生超级单品?

更进一步说,茅台酒的配料表里只有五个字:高粱,小麦,水。为什么这三种地球上最普通的物质,能成就全球市值最高的酒类企业和中国A股市值最高的制造企业?

正是这些问题,吸引着本书的作者吴晓波,用了三年多的时间,前前后后奔赴茅台镇20多次,采访管理者、酿酒师傅、农户等一系列人物,写出了这本书。吴晓波把他的观察和梳理总结为了“茅台六法十二式”——今人未必输古人(师徒制、问题倒插法)、定规则者得天下(原产地)、笨人战略慢功夫(产能克制、茅台文化)、品质至上为信仰(一线倾斜制、四个服从)、超级单品聚焦打(橄榄形矩阵、陈年酒)、建构生态共同体(经销商是恩人、茅粉节、拥抱年轻人)。

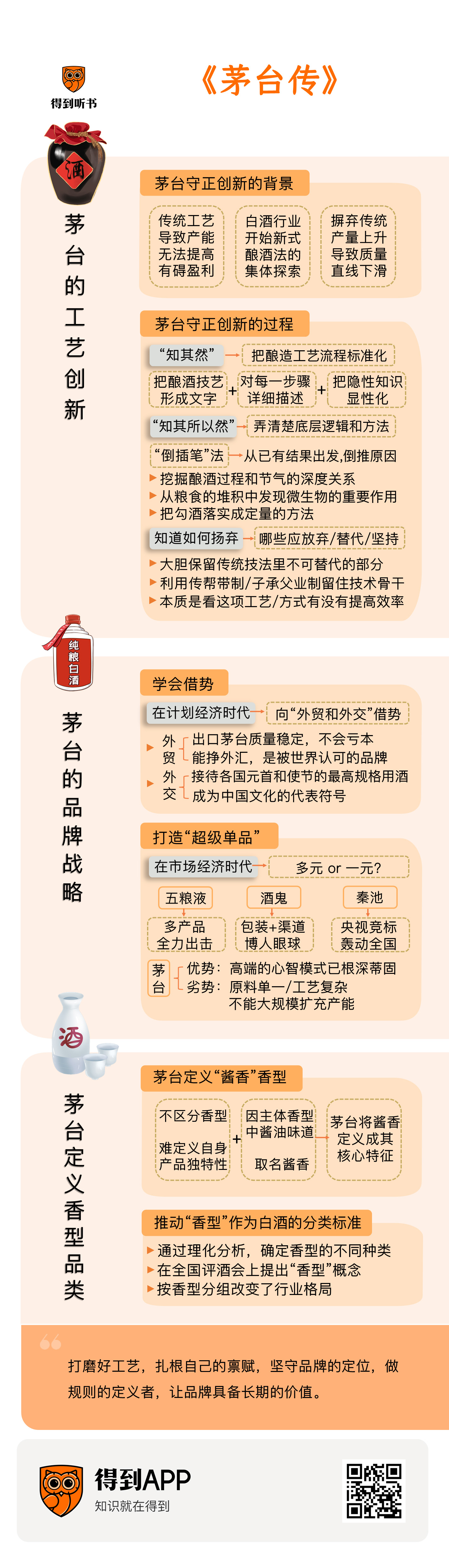

今天的解读,不会把“茅台六法十二式”面面俱到,我提炼出关键点,从工艺创新、品牌战略,到品类定位这三个方面,为你解读书里的重点内容。

好,解读的第一部分,我们还是先回到茅台酒这个产品上。

很多人觉得茅台酒厂历史悠久,是一家百年企业。其实,到2024年,它只有71年的历史。1953年,茅台镇的三个烧厂房正式被合并为茅台酒厂。

原本,茅台是几个酿酒的作坊,但现在,它要往标准化、规模化的企业转型,传统工艺的问题,就显现出来了。首先,产能提高不上去。靠传统的技法,可以酿10吨酒,但要高效地酿1000吨酒,就不行了。而且,成本控制不下来。茅台酒虽然价格一直很高,但利润并不高。作为一家企业,它的盈利能力亟待提升。

我们再来看看,当时全国白酒业的整体情况。这里插一句,吴晓波老师看问题,有财经作家独特的视角。就是从不孤立地看事情,而是把一个事件放到它的时代背景中去理解。书中处处展露着他的这种思考角度,本次解读也会为你还原。

话说回来。当时的白酒业,正在进行一场新式酿酒法的集体探索。有的酒厂找到更加廉价的酿酒原料——薯干;有的酒厂探索出了液态法白酒,也就是采用酒精、香精、糖精加水稀释配成白酒。看着同行产能蹭蹭上涨,成本节节下降,茅台坐不住了。如果还固守传统,结局就是逐渐落后于主流。

茅台必须要变。但变革这条路,不平坦。茅台进行过几个错误的尝试。一开始,是简单粗暴地把原料加工方式变了。在茅台酒的传统工艺里,酿酒要用整粒高粱当原料。但是这样出酒率低,五六斤粮食才出一斤酒。于是,茅台尝试把高粱打碎酿酒,这样出酒周期短,出酒率高。结果,市场不干了,各地的专卖局、外贸局打来电话,说是茅台酒质量直线下滑,要求停止供货。你看,客户对茅台酒有很高的要求,这就像个紧箍咒,提醒着茅台,做任何尝试,都不能折损一点质量。

这个调整不起效,茅台又进行了一种尝试,易地生产。也就是把厂子按原生产方式,复制到贵州以外的地方。为了实现一比一的还原,高粱是从茅台酒厂转运的,连铲高粱的木锨都是从茅台酒厂转运过去的,还派去了二十多个技术骨干。结果,酿出的酒就是“只得其形,不得其神”。想想也知道,原料能复制,工具能复制,可是茅台镇一方水土和气候,复制不了。

也正因为这样,从上世纪六十年代开始,茅台经历了长达十几年的亏损。

你看,固守传统工艺,成本下不来、产量上不去;摒弃传统,产量是有了,但是质量又不过关。这倒逼茅台必须在兼顾传统工艺的基础上,进行守正创新。一场现代化工业和传统工艺之间的碰撞,开始了。

这场变革,持续了60多年,从1960年代开始创新,到1978年茅台从亏损里爬出来,再到2001年,茅台酒厂完成第一版技术标准体系,一直革新到现在。

回望这场工艺变革,它回应的真问题是:中国传统的工艺产业如何走向现代化生产?茅台的经验是什么呢?总结来看,主要分三步。

第一步,“知其然”,知道酿造工艺流程是什么。也就是把那些散落在匠人口中、手上的知识,变成规范化的表述,落到纸面上。

在白酒行业,酿造工艺向来由酿酒师独家掌握,就算带徒弟,也是口传心授,不留文字。结果,自然是难以扩充产量,而且每个人的悟性决定了酒的质量,残次率很高。

1957年,茅台时任厂长打破陈规,发动全厂将酿酒技艺形成文字,对酿酒的每一个步骤进行了详细的描述,整理成了四个册子。茅台的工艺操作规程,第一次落到了纸面上。

当然,这些文字还算不上规范标准,因为它们大部分都还停留在模糊的经验阶段。比如,关于酿酒中“堆积”这个步骤,手册的记载是:“堆积时间、温度等,由车间负责人根据气候季节灵活掌握,如以鼻闻有糊香、微酒气时开始发酵,可以下窖。”你看,并没有明确指出堆积的具体时长和温度。

不过,把原本隐性的知识显性化,就让进一步改变,有了依据。有的时候我们想梳理一个问题,一般也是脑子想,一团毛线球,理不出个一二三。没关系,我们先做第一步,先写下来。有一个可视化的文档,事情才能转起来。

迈出了第一步,第二步也就能顺理成章地推进下去了。第二步叫“知其所以然”,也就是弄清楚传统工艺的底层逻辑和方法,到底是什么。

茅台用到的核心研究方法,叫“倒插笔”法。这也是前面我们提到的,作者吴晓波总结的“茅台六法十二式”中的“问题倒插法”。那什么叫“倒插笔”呢?你知道,做研究有两种方法,一种是正着推:拿着既有的理论,改造实践,从而论证理论是否可行。一种是倒着推,也就是这个“倒插笔”法,先把条条框框的理论放下,进入生产现场,从已有的结果出发,倒推原因。很显然,对于茅台这种已经有很多经验沉淀的企业来说,这种“倒插笔”法,更贴合实际。

“倒插笔”法,茅台具体是怎么做的呢?举个例子,在西方的食品工业理论里,没有节气这个概念。但是茅台酒的酿造过程,却跟节气有很深的联系,有“端午踩曲,重阳下沙”一说。意思是端午节开始准备酿酒的酒曲,到重阳节开始投下高粱。

如果我们拿着理论正推,茅台的做法没有科学依据。但是倒插笔法就是默认它有效,倒过来论证它成效的原因。其实,这种做法跟茅台镇的一条河流有很大的关系。这条河是茅台镇的母亲河,赤水河。每到端午,茅台镇进入雨季,沙砾冲入赤水河,河水泛红,不适合取水酿酒。而到了重阳,赤水河河水逐渐清澈,正好取水酿酒。“端午踩曲,重阳下沙”,是酿酒活动跟自然活动互动的结果。

再比如,茅台独创出堆积工艺,也就是把蒸煮过的粮食,堆成一个一米八高的小山堆。倒插笔法就要去探究,这个流程为什么是必要的。

团队发现,其中的秘密,在于微生物。茅台镇环境中的微生物多达上千种,把粮食堆成山堆,可以网罗环境中的微生物,弥补酒曲中微生物的不足,帮助形成茅台酒的复杂风味。发现了微生物的作用后,茅台酒厂建立了第一个微生物档案,分离出了70多个微生物菌株。这也是白酒行业第一次把微生态纳入白酒科研的要素中。

再比如,茅台酒有一个流程叫勾酒,也就是用几种不同的基酒,勾兑出最终的成品酒。勾酒是各个酒厂最核心的机密,而且,就连勾酒师自己,也很难说清其中的具体方法,全凭经验和天赋。行里说,勾酒一要靠眼,行话叫“看花”。把酒放在碗里晃动,酒液里升起的泡沫,就叫酒花。酒花分为“鱼眼花”“堆花”“满花”等等,可以判断酒的品质。二要靠舌头,很多师傅为了勾酒,终生不吃一根辣椒,烧菜也不放酱油。

怎么把勾酒这个玄之又玄的东西,落实成定量的方法呢?茅台酒厂组建起了勾酒小组。将酒按班次、酒次、入库时间、重量等等分类入库。然后采取小型勾兑的方式,一点点尝试,之后再大型勾兑。到最后,能实现勾酒的精准度达到万分之五。也就是1.5吨酒中少加或者多加了某种型的酒1.5斤,都能感到酒风味的变化。

到了1979年,茅台将自己的核心工艺,总结成了“十条措施”。对于酿酒的水分之争、原料之争、温度之争等等,都给出了定量的指标。过了几年,国家在此基础上,颁布了大曲酱香型白酒生产的行业标准。

茅台探索出的解决方案第三步,就是知道如何扬弃。也就是,知道哪些工艺应该放弃或者被现代技术所替代,知道哪些应该坚持不变。

这里的重点其实是后半句,哪些应该坚持不变。革新工艺并不是全盘推翻。茅台在长期的实践中发现,有一些工艺,虽然看着很陈旧保守,但是有不可替代的作用。比如,茅台现在还有3000多名踩曲工,还在坚持人工踩曲,也就是用工人脚踩来制作发酵白酒用的曲块。

人工踩曲成本高,效率低,为什么不采用机械踩曲,还要坚持这个传统呢?原因是,茅台在实践中发现,人工踩曲,可以凭人的感觉让曲块的不同部位承受不同的压力,让曲块发酵得更均匀。被人踩过的曲块,发酵质量就是比机械踩曲高。

茅台还有个挺玄的保留动作,叫留一分给人的感觉。其实直到现在,每个批次茅台酒的风味也不是完全一致的。为什么?因为茅台依然会留10%的空间,给勾酒师做艺术发挥。它相信,每位勾酒师,都有对酒的微妙感觉,这种感觉,再怎么定量化也无法替代。

不过,这也引申出一个问题,怎么留住这些技术骨干呢?这些技术骨干,就是我们现在说的“超级员工”。他们另寻他家怎么办?茅台的做法看着依然很传统,就是传帮带制。首先,茅台依然保留着师徒制,首席酿酒师依然有带徒弟的责任。而且,茅台的核心技术骨干的子女,可以不受招生规定限制,通过特别通道入职成为酒厂职工。在茅台厂,以这样的方式子承父业的“茅二代”“茅三代”不在少数。据说,现在的14位勾兑酒师岗位,最近十多年,没有被挖走过一个人。

你看,决定什么该放弃,什么该保留,本质上,看的不是这项工艺或者方式是否现代化,而是回归到岗位生产实践,看它到底有没有提高效率。

刚才我们说的,茅台的传统工艺革新,就是吴晓波“茅台六法十二式”中的第一个方法,叫“今人未必输古人”。

说完了工艺创新,咱们再来看茅台如何发力品牌塑造。

提起对茅台的品牌印象,很多人会冒出这么三个字:有档次。自用有身份,送人有面子。为什么大家对茅台有这么统一的印象呢?当然了,因为它贵。的确,高价是茅台形成品牌价值非常重要的策略。除了高价,茅台打造高价值的品牌形象,还有什么方法。先说答案,第一,学会借势。第二,打造“超级单品”。这分别对应了茅台发展的两个不同阶段,我们分别来看。

第一个阶段是在计划经济时代。茅台的做法是,向“外贸和外交”借势。

怎么向外贸借势呢?新中国成立后,外汇储备紧张,对外出口商品就成了挣外汇最主要的方式之一。茅台因为质量稳定、口感独特,成了对外贸易里极少数不亏本的生意。茅台就顺理成章,成了中国外贸领域的宠儿。当时,流传着这么一张海报,主题是,茅台能换什么。画面中央是一瓶茅台酒,四周是钢材、汽油、自行车等等紧俏的物品。当时,出口一吨茅台,能换回40吨钢材、32吨汽油、700辆自行车和24吨肥田粉。所以,在国人心里,茅台是走出国门,被世界认可的品牌。

再说外交,这得说到1954年的日内瓦会议。当时,周恩来总理带去了两件中国礼物,一件是越剧电影《梁山伯与祝英台》,另一件就是茅台酒。你想,外国人看《梁祝》,毕竟还是有文化隔阂,但是茅台酒,一喝就懂了。所以茅台很快成了日内瓦会议上最受欢迎的中国产品。自此以后,茅台酒也就成了外交部接待各国元首和使节的最高规格用酒,茅台也成了中国文化的代表符号。

可以说,在计划经济时代,茅台的品牌地位,很大程度靠的是外贸和外交的特殊缘分,但是到了市场经济时代,众多的白酒品牌拔地而起,在市场上展开激烈的竞争。这个时候,只会借势,不懂营销可就不行了。到了二十世纪九十年代,茅台国宴用酒的地位被取代,甚至价格也不是最高了。这是怎么回事?

我们先简单看看当时白酒产业的战局。上世纪九十年代,最为耀眼的新晋之星,是五粮液。1996年,五粮液成为白酒利税榜上的第一。利税,就是利润加税收,反映了企业的盈利和对国家的贡献。五粮液最为时人所称道的,就是产品矩阵策略。当时,五粮液以52度五粮液为主打产品,相继开发出五粮春、五粮红、五粮梦等等系列产品,构建了一个由数百个子品牌组成的矩阵。五粮液的各大产品一推出,短时间就攻占了柜台。

除了五粮液,还有一些在市场上突然冒出来的新品牌。比如“酒鬼”酒 。这个品牌,初出茅庐,就敢把零售价定得比茅台还高。它的底气在哪里呢?不在产品,而在营销。酒厂厂长请“一代鬼才”、画家黄永玉,为酒鬼酒设计了新的酒瓶。瓶形造型奇特,像一块粗麻布,用麻绳扎成了口袋。这种大胆创新的产品外观,让人耳目一新,酒鬼酒一上市就火了。酒鬼酒还在国内各大五星级酒店租下中庭位置,把酒鬼酒像奢侈品一样陈列起来。在此之前,只有珍贵文物或世界名表才用这样的方式展示。不得不感叹,酒鬼的营销思路实在超前。这一番操作下来,1996年,酒鬼实现3.49亿的收入。

还有更让人大开眼界的营销操作。另一个品牌,秦池酒。它走的是事件营销路线。厂长参加中央电视台黄金时间的广告竞标会,以6666万元打败上百个竞争对手,拿下央视的“标王”,轰动全国。第二年,秦池酒就实现了9.5亿的收入。后来,秦池又以3.212118亿元,蝉联央视“标王”。记者问这个数字从何而来?厂长豪迈地回答,这是我们厂办的电话号码。

五粮液,多产品全力出击。酒鬼,用包装和渠道,博人眼球。秦池,通过央视竞标,轰动全国。面对激烈的市场竞争,茅台该怎么办?

结果我们现在已经知道了:它没有搭建庞大的产品矩阵,也没有眼花缭乱的营销,而是坚持以53度飞天茅台为核心的超级单品策略。最终,飞天茅台酒的年营业收入超过千亿,成为市场上极为罕见的千亿大单品。飞天茅台的营业收入占到茅台酒厂总收入的80%以上,利润贡献比更是超过90%。2007年,茅台的销售收入超过五粮液。

你可能会觉得,这是一个凭借强大战略定力,坚持大单品战略,最终赢得了消费者心智的故事。但事实不是这样。在当时令人炫目的市场竞争氛围中,面对竞品成功的营销,茅台也彷徨了,也动心了,自己要不要模仿和跟随?这其实是一个走错路又回归的故事。

当时,茅台也尝试过多产品战略。相继推出了茅台葡萄酒、茅台啤酒、茅台威士忌、茅台矿泉水,但是并没有在市场上打出声量,最后全都不了了之。再后来,它又在低度酒上做了很多努力,研制出了38度、33度的茅台酒。但是,市场的反馈让茅台意识到,消费者最乐于接受的,还是53度的茅台酒。

好在,茅台做得慢,有空间调头。在收到市场反馈后,茅台果断进行战略聚焦,把核心资源投入到53度茅台酒这一品种。同时,构筑“橄榄形”产品矩阵,把53度飞天茅台酒作为中轴,在它下面,设置了茅台王子酒、茅台迎宾酒,在它之上,安排了陈年酒、生肖酒系列。产品种类不多,既守住了消费者对茅台的心智底线,又能够以新品刺激市场。

所以你看,茅台的超级单品策略,与其说是一种主动的坚定选择,不如说是在消费者的反馈中逐渐修正出的策略。

在这里,我想进一步延伸一个问题:“超级单品”策略为什么能成功?为什么五粮液不坚持超级单品,而要走多产品战略?这背后,有一个企业定位的经典争论:多元化和一元化,到底哪个好?

我们回到五粮液和茅台的具体决策场景。五粮液,顾名思义,是五种粮食酿成的。对原料的要求更宽容。而且,五粮液的酿酒工艺与茅台不同,在酿造高端酒的过程中,会产生很多达不到高端标准,但品质过关的中低端酒。所以,对五粮液来说,走大产量、多品牌的模式,能充分利用自己优势。同时,它也必须接受劣势,那就是品牌价值被稀释。

而茅台原料单一,工艺复杂,不可能大规模扩充产能。以至于后来茅台还提出一个品牌传播概念,叫“离开茅台镇就做不出茅台酒”。所以,它更擅长把单品做精。而且,对于茅台来说,它的高定价由来已久,高端的心智模式已经根深蒂固,这是应该延续的势能。但同时,它也必须接受“超级单品”的劣势,那就是受众少。

所以,五粮液和茅台之间,并无输家。它们是基于各自禀赋,做出了最符合自己利益的选择。多元化好,还是一元化好?这个经典的商业争论难有一个明确的答案,一代又一代的企业,会带我们回到真实而具体的实战场景,给出属于他们的解法。

讲到这里,茅台已经逐渐从行业的参与者发展为有力的竞争者,要想成为领跑者,让超级品牌上升为行业第一,仅仅革新工艺,守住品牌定位还不够。在这本书里,我看到了茅台一个出奇的打法,那就是:定义行业规则。用吴晓波老师的话说,是“定规则者得天下”。

具体来说,就是茅台定义了“酱香”香型,并且推动“香型”作为白酒的分类标准。

现在咱们知道,白酒是分香型的。茅台是酱香型的代表,五粮液是浓香型的代表,汾酒是清香型的代表,等等。但其实,在1979年之前,香型只是一个模糊的感觉,而不是白酒分类的依据。

不区分香型,对茅台有很多不利之处。首先,没有香型分类,评酒会上的评酒方式就是把所有的白酒混在一起盲品。这样一来,香气浓的酒自然占优势,而酱香、清香的酒,像是茅台、汾酒,自然就不占优。而且,当时的白酒只分为南北两个流派,茅台是南方流派之一。虽然口感独特,价格最高,但是很难说是独一无二的,也很难定义自身产品的独特性。

幸运的是,1964年,茅台的一位资深酒师发现,茅台的基酒里有三种主体香型,其中一种很特殊,有一种酱油的味道,他取名为酱香。茅台当即决定,将酱香定义成茅台酒的核心特征。

进一步,茅台酒厂通过理化分析,发现茅台基酒中还有一种香气,主要化学成分跟泸州老窖的主体香一致。这种化学成分是己酸乙酯,这就是浓香型主体香的主要组成成分。与此同时,在山西,有团队发现,汾酒主体香的化学成分是乙酸乙酯。这也就是清香型主体香的主要组成成分。这两个发现,为以后白酒按香型分类,提供了理化基础。

于是,在1979年第三届全国评酒会上,中国白酒业第一次以香型区分各大名酒,提出酱香、清香、浓香、米香四个香型。虽然书里没有明说,但我推测,这背后应该少不了茅台的推动。因为在5年前,也就是1974年的一个全国酿酒会议上,茅台就提出了“香型”的概念。而在第三届全国评酒会,按香型分组评比后,行业格局就彻底变了。

符合各个香型标准的白酒,登上中国八大白酒的名单,从此身上贴上了香型代表的标签。比如,茅台成为本届评酒会的冠军,并且顺理成章地成为酱香型白酒的代表。还有一些白酒品牌,由于无法匹配合适的香型,遗憾落选。比如说,陕西的西凤酒。它是第二届全国评酒会的八大名酒之一,它最大的特色之一,就是香型“清而不淡,浓而不艳”。但正因如此,它陷入了艰难的香型选择。最终因为风味与香型标准不符,错失地位。还有一个白酒品牌,全兴大曲,更是因为报错了香型,失去了八大名酒的位置。

这里多说一句,西凤酒意识到问题所在,独立成派,将自己定义成“凤香型”,其他酒厂也开始研发和定义自己的香型,河北衡水的老白干将自己定义成“老白干香型”,此外还有药香型、芝麻香型等等。最终演变成当今白酒业的十二大香型。

说起来,这些品牌开创香型,真的是因为自己的香型有明显差异吗?还是为了成为品类第一,而另立山头呢?这就有想象空间了。

书里引用了这么一句法国谚语,很精辟,说:“好的匠人在严格的规矩中施展他的创造才能,而伟大的匠人则试图创造规矩。”

不过,咱们也不需要把创造规则这件事,想得那么难,似乎得有很深的行业积累,或者特别强的研发能力,才能做到。我举一个新消费的例子。咱们都熟悉每日坚果的包装形式吧?一个小袋子里,混搭了各种坚果和水果干,吃起来口感很丰富,营养也很多元。这种组合方式其实就是一种新的产品规则。最初,各个坚果品牌都是按单一坚果售卖的。有一天,一个品牌发现,消费者有一次摄入多种坚果的需求,于是就设计出这样一种组合装,一推出市场就大受欢迎。其他品牌看到市场反馈很好,才开始纷纷跟进。

你看,创造坚果组合这种产品规则,不需要什么高深的技术,要的是消费者需求的关注,和把要素重新组合的创意。这一点,我们都有可能做到。

好,到这里,这本书的精华内容就为你解读完了。从茅台这家企业身上,我们可以学到什么呢?

吴晓波老师说,中国的消费行业正在呈现K形的分化。也就是说,摆在消费行业从业者面前的,有两条路。有一条路是往下走,把产品做便宜,走极致性价比路线。我们经常在各大媒体听到这样的案例,像是各大电商平台的百亿补贴等等。还有一条路是往上走,把品牌做贵,赢得额外的利润。茅台示范的正是这一条路——打磨好工艺,扎根自己的禀赋,坚守品牌的定位,做规则的定义者,让品牌具备长期的价值。

这些打法或许能给想走K形上面这条线的企业带来启发。

好,以上就是这本书的精华内容,你可以点击音频下方的“文稿”按钮,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

- 打磨好工艺,扎根自己的禀赋,坚守品牌的定位,做规则的定义者,让品牌具备长期的价值。

2.在工艺创新上,茅台的做法可以归纳为三步,第一步,知其然,把匠人口头的知识落到纸面上。第二步,知其所以然,用“倒插笔”法,找到底层逻辑和方法。第三步,知道什么该放弃,什么该保留。

- 在品牌层面,坚持“超级单品”策略,不延伸、不穿透,守住消费者心智。虽然走过弯路,但是能认真对待市场反馈,做到及时调整。

4.在品类定位上,茅台定义了“酱香”香型,推动制定白酒的分类规则。让自己成为行业规则的制定者,而不仅仅是参与者。