《羊群的共识》 哈希解读

《羊群的共识》| 哈希解读

关于作者

本书作者肖小跑,是一名资深的金融从业人员。她曾经担任泰国及香港主要商业银行的银行战略规划、宏观经济分析工作负责人,以及香港某金融科技公司首席市场战略总监,现在是香港一家高频交易公司的联合创始人。

关于本书

本书指出,金融市场本质上是由人和人的行为构成的;许多金融现象的背后,其实是人性的驱动。善用人文视角,才能穿透千变万化的金融表象,看到背后那些不变的真相。

作者着重强调:当我们身处金融市场的时候,就像羊群里的一只羊;我们的很多观点或行为,表面上是自发产生的,其实只是被市场共识“同化”的结果;而很多变幻复杂的金融现象,背后其实都能看到“羊群的共识”。

核心内容

你将听到:

为什么要学会使用人文视角来观察金融问题?

金融市场中,“羊群”是谁?牧羊人是谁?“羊群的共识”具体是指什么?

从哲学视角看,特斯拉、比特币、区块链等金融热点背后有什么共性逻辑?

从文学视角看,为何会发生金融创新与金融危机的轮回互动?

如何从历史视角看待美元在当今世界经济中的影响力?

你好,欢迎每天听本书,我是哈希。今天要为你解读的书是《羊群的共识》,副标题叫“人文视角下的金融真相”。

为什么要用人文视角来看金融呢?这本书告诉我们,金融市场本质上是由人和人的行为构成的;许多金融现象的背后,其实是人性的驱动。而借助文学、历史、哲学这类人文视角的帮助,我们能够透过千变万化的金融表象,看到它们背后那些不变的真相。

说实话,我在刚打开这本书、看到这一观点的时候,心里多少有点质疑。因为作为一个接受过几年金融专业教育的人,我过往对于这一领域的学习是以数理视角为主的。比如在本科阶段,每个金融类专业的学生都必须先夯实微积分、概率论、线性代数、动态优化等等一长串数学技能,以及会计学、统计学等教你跟数据打交道的学科,在这些的基础上再展开专业科目的学习;如果继续往硕博深造,每个人都绕不过高级宏观经济学、高级微观经济学、高级计量经济学这三座大山,这哥仨从名字上看是经济学,脱了外套再看,内核全是数学。

但是,读完这本《羊群的共识》,我有一个感觉——它其实是给我过往的学习补上了一课,让我对金融的理解又打开了一个维度。

因为,就像作者在书中提醒的,如果仅用数理思维来看待金融问题,把“人”变成公式,假设之上再生假设,理论之上再生理论,那么我们看到的便只是表面上的冰冷数字,不是背后的真实逻辑。而这个时候,就需要借助人文视角的帮助了。

本书作者肖小跑,是一名资深的金融从业人员。她曾经担任泰国及香港主要商业银行的银行战略规划、宏观经济分析工作负责人,以及香港某金融科技公司首席市场战略总监,现在是香港一家高频交易公司的联合创始人。

不过,她虽然在金融行业做得风生水起,却向我们坦白,文史哲才是她的“真爱”。并且,入行十年来,她慢慢发现,用文史哲来解释金融好像更清楚。因为,在她看来,在金融等社会科学中,“逻辑”比“事实”更重要。因为“事实”是无穷无尽的,你永远也看不完。但是,逻辑从哪里来呢?它大概率来自金融现象背后的“人文”理念,比如文学、历史和哲学。所以,用人文视角去看金融现象,可能更容易看到深层的东西。

并且,作者在书中着重强调了一个观点:当我们身处金融市场的时候,就像羊群里的一只羊;我们的很多观点或行为,表面上是自发产生的,其实只是被市场共识“同化”的结果;而很多变幻复杂的金融现象,背后其实都能看到“羊群的共识”。这也是本书标题的由来。

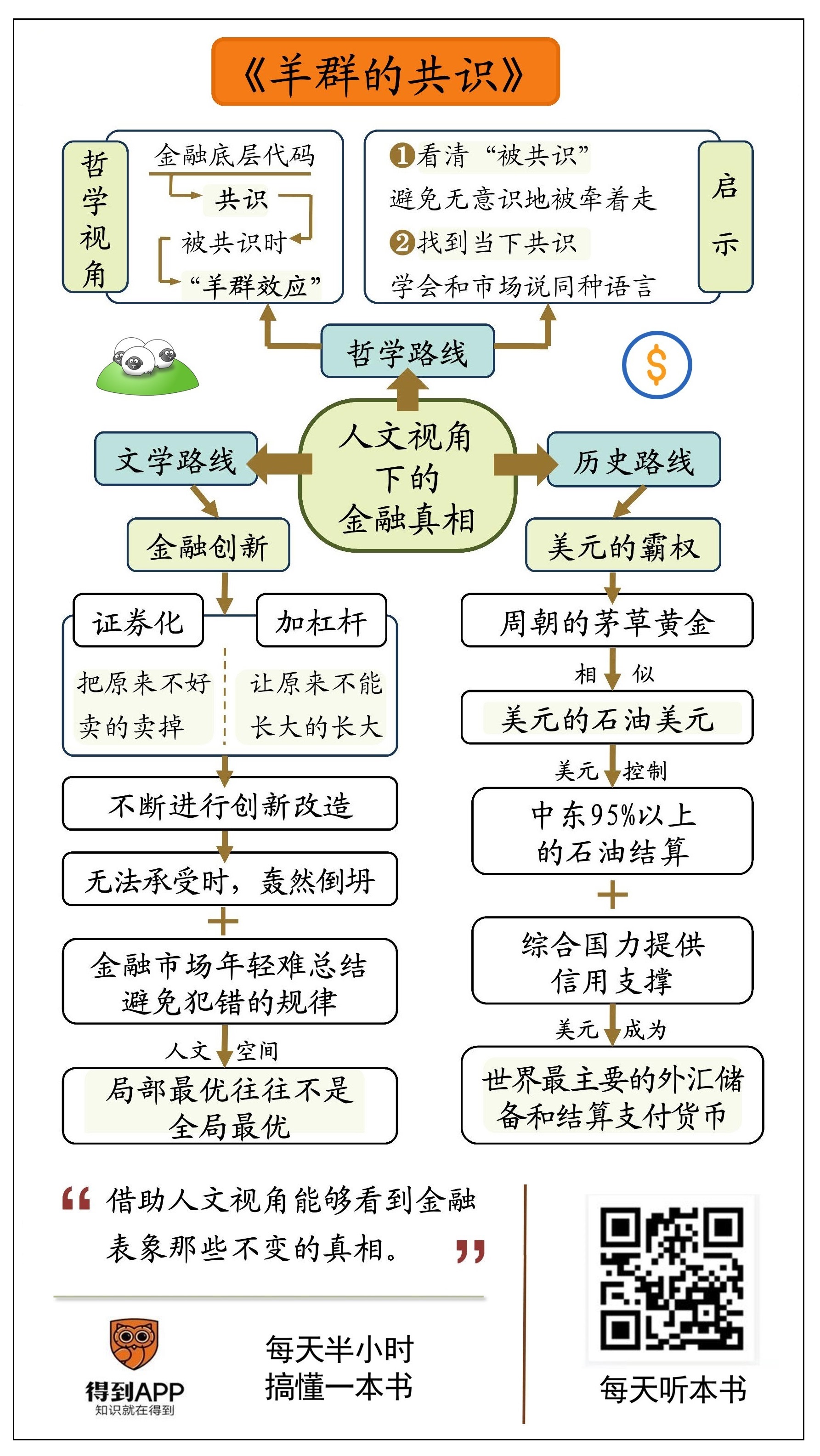

接下来,我们就分别沿着哲学、文学和历史三条路线,跟随作者感受一下“人文视角下的金融真相”,并去探寻其中那些“羊群的共识”。

首先我们进入第一条路线——哲学路线。

为什么哲学视角能帮助我们理解金融市场呢?因为哲学研究的是事物最本质的逻辑和规律,是复杂现象背后的那套“底层代码”。

作者在书中也分享了她破解出的一套金融底层代码,名字就叫做“共识”。

举个例子,在2008年金融危机之后,市场参与者们患上了“创伤后遗症”,开始觉得,银行不可靠,信托券商不可靠,交易所不可靠......总之,人们都觉得金融机构不再可信了,这是当时的一种“共识”。

然后紧接着,出现了“区块链”这么一种新技术。它能通过复杂的算法,使得各个数据节点具备匿名、可追溯、不可篡改、公开透明等特点。它的理念是,建立信任的唯一办法是不信任何人,只信技术。一时间,市场中又形成了一种新的共识,那就是:区块链可以重建信任。

但是,这个共识一定是正确的吗?把一个数据放在一个去中心化、加密、可验证、不可篡改的数据库里,就可以推导出数据可信吗?

并非如此。

就像,把一件古董赝品放在最顶级的保险箱里,也不会变成真品;我们把某一时点说过的话放在区块链上,并不能让这句话更加可信。

现在,再回头想想,为什么我们会有“区块链可以重建信任”这个念头呢?这似乎也并不是我们原生的想法呀。

作者告诉我们,事实上,在很多这样的时刻,我们都是在“被共识”。意思是,我以为某个认识是我自己的,实际上只是被别人的认识“同化”了;我以为某个行为是我自发的,实际上只是被别人的行为带动了。

而当市场中的许多人都在“被共识”的时候,就会形成一种“羊群效应”。意思就是,个人的观念或行为由于群体的影响,向着跟多数人一致的方向变化。

羊,是一种“眼睛余光从不离同伴”的动物,它们的情绪和行动完全取决于其他羊。比如,有一只羊看到一根绳子,以为是蛇,很惊恐;旁边的羊感知到了这种惊恐,也会变得惊恐,尽管它们并不清楚那只羊到底在怕什么。结果呢,就是整个羊群都开始惊恐,然后乱挤乱撞,一片混乱。

有时候,处在市场中的我们,感觉自己是一匹特立独行的狼,早已看穿一切;其实更有可能,我们只是羊群中的一只羊。

那么,牧羊人是谁呢?作者告诉我们,是市场上的卖方,也就是把各类金融产品卖给我们的人。而他们在做的事情,本质上就是在为自己卖的东西“创造共识”。

你可能听说过一个关于永动机的故事。1872年,基利汽车(Keely)创始人约翰·基利宣布,他的团队研发出了一款引擎,只需要一桶水,就可以产生一种叫“以太振动能”的新能源,让一艘轮船绕着地球转圈。这样颠覆式的创新迅速吸引了来自全国各地的资本。

在没有产品,只有表演的26年里,基利成功完成了多轮融资,甚至把公司上了市。然而,他的引擎永远停留在样品阶段。只有实验室里密布的仪器和机关,以及地下室里几吨重的牵引铁球,还在尽职尽责地扮演着故事里的角色。

其实,这样的故事在每个年代都会出现。

比如,2020-2021这两年,当市场上各种加密货币的价格上蹿下跳的时候,当特斯拉的股价一飞冲天的时候,似乎总会有人在问:现在的某某币价格合理吗?特斯拉的估值合理吗?等等。

但是,这种合理性,或许根本就无法证明。

因为在2021年这个时点上,这些事物最大的价格支撑不是价值,而是故事。

加密货币背负着“硬通货”“新黄金”等各种尚未证实的猜想,承载了人们关于去中心化、自由、自主的希望;特斯拉作为一家不盈利但拥有几千亿美元市值的公司,最值钱的资产可能只是一个去火星的伟大梦想。

然而,不管它们是否会在未来真的实现,但只要故事不断讲下去,羊群的幻觉、共识的力量就能持续发挥作用。

那么,如果讲不下去了呢?1637年的荷兰郁金香泡沫、2000年的美国互联网泡沫、2008年的次贷危机、2016年的中国P2P泡沫,都可以给出回答。

简言之,当牧羊人创造了共识,当羊群达成了共识,金融市场中的价格就可能会偏离真实价值。一次投机狂热的开始可能仅仅源于一个精彩绝伦的故事,而它的结束,也只是因为我们不再相信或者不再感兴趣了而已。

看清这些,对我们市场参与者的启示是什么呢?那就是,一方面,我们要尽可能地将自己抽离到羊群的外部视角,看清自己什么时候正在“被共识”,避免无意识地被牧羊人牵着走;但另一方面,又要融入羊群之中,找到当下的共识,学会和市场说同一种语言。

这是什么意思呢?著名经济学家凯恩斯给出过一种解释,他把金融市场比喻为选美赛场:猜中哪个美女会获得冠军,就能拿到大笔奖金。你会怎么选?

聪明的做法是,不要选你自己认为漂亮的,而应该选大家认为最漂亮的那个。也就是说,你要猜的是,大多数人对于美的共识是什么。

市场为什么波动?因为市场每天都在选美。而身处羊群的我们,要做一只聪明的羊,这样才有可能看到共识形成和演化的过程,看清进场和离场的时机。

好,走完了哲学路线,接下来我们进入文学路线,

现在请你想象一个房间,房间的正中央放着一个很大的奶油蛋糕。这个蛋糕,代表着世界上所有的金融资产:蛋糕坯是那些期限在一年以内的短期金融工具,比如商业票据、短期国债、银行承兑的汇票,等等;奶油是那些期限在一年以上的长期金融工具,比如股票、债券和基金;最外面的那些装饰物是“另类资产”,比如期货等金融衍生品,还有大宗商品、房地产、比特币,等等。

在大多数时候,这个蛋糕会处于一种稳定状态。但是到了历史上的某一时点,金融市场中可能会突然冒出几个“聪明人”,他们对蛋糕的某个地方不满意,说:“我们把它改进一下吧,我有个主意。”这往往就是“金融创新”的开始。

作者指出,所有的“金融创新”,其实大致都可以被分进两类:

一类叫“证券化”,就是把原来流动性差的资产,重新进行结构化设计,使它变成流通性强的资本市场证券。被证券化的资产,有点像是被做成罐头的水果:原本水果摊上带点瑕疵、不太好卖的水果被送到罐头厂之后,会被集中清洗、切块、腌制,封装成一个个标准化的水果罐头。这样,原本那些质量层次不齐的水果,就因此拥有了更高的卖出效率。

上面说的是第一类金融创新——“证券化”,是把原来不好卖的东西卖掉。第二类叫“加杠杆”,是让原来不能长大的东西长大。金融里说的“杠杆”,其实本质上就是“债务”,它能帮我们用更少的钱撬动更多的资产。比如,同样是兜里有10块钱,你再借10块,就能买20块的资产;借90块,就能买回足足100块的资产。你掏的10块钱,就是那个支点;借的钱,就是杠杆。借的钱相对于掏的钱越多,杠杆率也就越高,这就是所谓的“加杠杆”。

不管是“证券化”还是“加杠杆”,最开始的时候都是在金融大蛋糕的一层或两层里面活动,但如果我们不断地对蛋糕进行这样的创新和改造,直到有一天,到了它无法承载的程度,那么它可能就会从架子上掉下来。而在它摔到地上的那一刻,并不会从蛋糕胚、到奶油、再到裱花,这样有序坍塌,而是直接会烂成一摊泥,从里到外无一幸免。

时间倒退回十几年前的华尔街,一群聪明人把“证券化”和“杠杆化”同时用在了“房贷”这个原本平平无奇的蛋糕组件身上,引发了整个金融体系内部的高度信用扩张,直到某一时刻,轰然倒坍。这便是发生于2008年的全球金融危机。

与此相似的故事,在近几百年的金融市场中出现过不止一次。而关于这类故事,最令人害怕的是,你永远不知道眼前的这个蛋糕会在什么时候、因为谁、以什么方式掉下来。

问题在于,金融市场还是一个相当年轻的市场,虽然人们在里边犯过错,但是还没有犯过那么多错,所以我们很难总结出未来避免犯错的规律。但是如果我们不把目光局限于金融这个狭小的领域,而是放在更广阔的人文空间,尤其是文学世界,这个样本就足够多了。因为文学世界中不乏聪明人犯了大错的故事。

在大多文学故事里,似乎都有一个最聪明的角色。比如咱们中国的文学名著里,《三国演义》有诸葛亮,《红楼梦》有王熙凤,《水浒传》有智多星吴用。这些人思维敏锐、点子多,愿意从现状或困局中寻求突破。放在现实中,往往是创新的先锋。

拿吴用举例。作为水浒好汉中的智多星,他曾经设计出一个又一个高智商策略,比如七星聚义、智取生辰纲、智赚玉麒麟、双掌连环计,等等。

可惜,吴用最后的结局却并不美好。大厦将倾的时候,纵使是智多星也无济于事。最后水浒一百单八将死的死亡的亡,剩下的作鸟兽散,吴用也殉葬了宋江。

而我们刚才提到的另外两个“最聪明”的角色,也有着类似的结局——诸葛亮病死五丈原,王熙凤“误了卿卿性命”。那么,为什么这些在故事中最聪明的人,一路过关斩将,却输在了游戏的终点?

把目光放眼到全局,你会发现,他们在每个关卡中都谋求到了局部最优解。而这局部最优解,却往往不是全局最优解。

在金融场景中也是如此。我们回到2008年的金融危机。这个故事也开始于一个“最聪明”的人,那就是一度统治整个金融宇宙的金融数学工程师、华尔街中的华人骄傲:李祥林。他用一个简单优美的数学公式,构造出了一个能够用于信用定价的违约相关性模型,被市场广泛使用。这无疑是一个在当时的“局部最优解”。但是,它同时也为后来在金融危机中发挥了大规模杀伤性作用的几种金融创新工具奠定了理论基础。

模型有错吗?李祥林有错吗?都没有。模型本身是中性的,它仅仅是在一些假设条件的基础上,形成的一种对复杂现实世界的抽象或简化。但如果你忽视了支撑模型的那些假设条件,滥用模型,就会使它变得有害。

然而,这正是在金融危机中发生的事情。我们接着讲刚才的故事。故事后半段的主角是区别于李祥林的另一类聪明人,他们把原本已经很复杂的资产,切割分层、证券化,过程中套用了李祥林的模型,却无视了支撑模型的假设条件,因此注定不可持续。但令人唏嘘的是,虽然这类人当时的做法是错误的,但是当危机来临时,他们中的许多人却保全了自身,甚至从中获益,即便身后洪水滔天。

这类角色在文学故事中也能看到踪影。还是以《水浒传》为例,里面的反派蔡京,其实也是个聪明人。不过,跟智多星吴用不一样,蔡京在意的只是谋取私利。他既不跟梁山死磕,也不一味主张招安;能借刀杀人,就不跳出来。但当一切结束,他却只是被轻轻贬官,也算是衣食富足地活到了80岁。

在许多金融场景中,我们其实都能看到吴用和蔡京这一对角色。比如,以P2P为例。是吴用们带着“去中心化”、“普惠大众”的念头,创造出一种点对点借贷的模式。蔡京们嗅到了商机,先把这套手艺搞到手,把资金和需求都汇聚到自己手里,接下来就是我们熟悉的套路——加杠杆、证券化,各种玩法如雨后春笋般冒了出来。几年后,这些顶着P2P名头的小贷平台开始暴雷、倒闭、跑路。就像在故事里无数次上演的一样。

纵观这些关于金融创新的故事,为什么“吴用”和“蔡京”这两类人物常常会一起出现?这是因为,吴用们开创的新游戏,会打破旧游戏规则。过程中烟雾四起,很容易吸引蔡京这类小偷和二道贩子。他们掌控不住新游戏,却喜欢浑水摸鱼、趁火打劫,直到新游戏被玩坏。

著名的科普作家史蒂芬•平克说过:“虽然没有两个人拥有同样的面孔,各种地方文化也存在着种种差异,但这些都只是一种表象,就本质而言,人类拥有同样的心理结构。”

而本书作者之所以建议我们,可以把真实市场和文学作品对比来看,是因为文学作品中的某些场景,其实和市场上发生的极端情景很类似。文学能把真实世界中的“戏剧化”基因放大出来,也就更容易揭示出不同的人所拥有的相似的“心理结构”,以及不同现象背后共性的逻辑线条。

走完了哲学路线和文学路线,接下来我们进入第三条路线——历史路线,顺着它去看看关于货币和货币政策的问题。

还是回到那个放着一个大蛋糕的房间里。刚才说了,这个蛋糕,代表着世界上所有的金融资产。那么货币就像是这间房间里最重要却也最容易被忽视的东西——空气。

如果我们再仔细观察一下这间房间,会发现在房间的吊灯上,盘着一条大蟒蛇。它向空气中散发着令人恐惧的气味,牵制着我们的一举一动。

作者指出,这条盘踞在房间上空的蟒蛇,就像此时正俯瞰着世界市场的美元——人们的神经被它紧紧牵系着,人们的财富被它时时影响着。

比如2017年,美元一路跌去10%,紧接着在2018年开年又跌去4%。当时,全球笼罩在一种逆来顺受的氛围中。国内产品的出口竞争力降低,一些利润偏低的外贸企业面临破产;手持美元资产的人们心如刀割;中国手里的美国债凭空消失八千亿,日本和沙特阿拉伯也被美元贬值割了韭菜......美元的价格波动,影响的是世界各国人民的财富。

但是仔细想想,自从1971年,美元与黄金脱钩以后,它就已经不再是“世界货币”了。那么,它又为什么会拥有这种在全球“呼风唤雨”的能力?

咱们先把这个问题放在这儿,听一段发生在中国两千多年前的历史故事。

话说在春秋时期,周天子权威大大减弱,诸侯国战乱不断。与此同时,南北边境族群入侵中原,华夏大地危机重重。此时,实力雄厚的齐国打出了"尊王攘夷"的旗帜,在尊奉周天子为中原之主的同时,以诸侯长的身份,帮助诸侯国击退入侵者。

诸侯长并不好当。除了对抗外敌以外,还有一串长长的任务清单,其中包括给周朝空空的国库找钱。

去哪儿找呢?齐国丞相管仲沉思许久,伸出三根手指,说:

这件事,分这么三步来做。

第一步:江淮一带有种“白茅草”。请周天子派军队过去,在那儿圈地驻守。

第二步:给诸侯国发消息。就说天子要上泰山祭神,参加者请自带江淮白茅草织成的垫子。如果到时候没垫子,或垫子不是白茅草编的,就得离场。

第三步:等到各国派人去江淮取白茅草织垫子,军队就告诉他们,要取白茅草,黄金来换,一捆草一百两。

这三步一出,短短几日,天下黄金自动归集于国库,盆满钵满,十年无忧。

好,现在我们把这个故事里的角色变一变,重新讲一遍。你会发现,相隔两千多年的两个故事何其相似。

话说二战之后,世界建立了布雷顿森林体系,美元跟黄金之间保持固定的兑换比率;各国不能直接兑换黄金,只能通过美元间接地与黄金兑换。

二十年后,美国陷入越战泥潭,国内通货膨胀严重,GDP负增长,黄金储备跌去三成。

美国不得不面对这样的一个事实,就是它只能在“充分就业”和“维持美元跟黄金的固定兑换比率”这两个经济目标之间二选一。因为它们从经济运行逻辑上是不相容的:

如果要保持固定汇率,美国必须避免通货膨胀,因为这会削弱美元价值。然而,要促进就业,它就必须接受通货膨胀,因为,根据菲利普斯曲线,不断上涨的物价会持续提振经济中的就业人数。

而在当时的美国,“充分就业”这个目标的优先级要高于“维持固定汇率”,因此美国选择了通货膨胀这条道路。

这削弱了世界对美元的信心,美元与黄金挂钩的制度逐渐走向崩溃。终于,1971年8月,美国总统尼克松决定放弃金本位制——什么全球货币秩序,我们不管了。

不过,虽然秩序不管了,但大哥我们还是要做的。那怎么办呢?

美国国务卿基辛格沉思许久,伸出三根手指,说:

这件事,分这么三步来做。

第一步:沙特阿拉伯一带盛产石油,现在那边正闹战争,请总统派军队过去,主动提出军事保护。

第二步:跟沙特阿拉伯等石油输出国组织成员国达成协议,让它们接受美元作为出口石油的唯一计价和结算货币。

第三步:等到各国需要石油的时候,不好意思,您必须拿美元来换。

三步之后,石油输出国们卖油的钱,一换美国国债,二换美国武器,全部流回美国户头,盆满钵满,百岁无忧。

古有周朝的茅草黄金,今有美国的石油美元。目前,经过五十年的发展,美元已经控制中东95%以上的石油结算,再加上美国本身强大的综合国力所提供的信用支撑,全世界都把美元作为最主要的外汇储备和结算支付货币,这便让它拥有了呼风唤雨的能力。

因此,虽然历史中并没有一个像公式一样的,能让我们推导出一个精准结果的规律;但有时候,短时间内正在发生的一切,它的来龙去脉也只有观看历史,才能真正看懂一些。

回到现在。诺贝尔经济学奖获得者蒙代尔说:现在这架世界货币机器的问题,是您必须指望美国人能管住放在印钞机上的手。

但这显然很难,因为美元就像是美国人的“免费饭票”,它可以换来商品和资源,换来财富和储蓄,可以轻易地改变借条和财报上的数字。美元这条巨蟒静静地盘踞在我们的上空,人们不知道它什么时候便会吐出信子。

但是,不要忘记,在二战之前,这条巨蟒的国籍,还归属于英国,再往前,是荷兰。当我们切换到历史视角,就会发现,近乎“必然”的稳定状态通常只在短时段内存在 ,没有什么是绝对不变的。在这个不确定性升级的世界里,历史或许是你我能抓住的、最坚韧的一根绳索。

到这里,我们就分别走完了哲学、文学和历史这三条路线。在哲学路线中,我们看到了作者破解出的一套金融底层代码,也就是书名中所说的,“羊群的共识”;在文学路线中,我们看到了金融创新中的两类“聪明人”;在历史路线中,我们看到了美元在当今世界经济中的影响力的由来。

到这里,再回头想想,在后面两条路线中,我们是否也能看到“羊群的共识”呢?

在我看来,是的。

比如,在金融创新的场景里,当第一类聪明人“吴用”们开创了一种新的游戏,给人们带来了新的便利和希望,整个金融市场笼罩着令人神经麻痹的乐观共识;而第二类聪明人“蔡京”们则正是利用了这种共识的掩护,才能趁虚而入,在新游戏中浑水摸鱼、攫取利益;

再比如,在美元国际影响力的背后,不仅有着它在石油结算中的垄断地位,还有人们对于美国政治经济实力的信任与依赖。美国国力为美元提供的这种信用支撑,靠的就是世界范围内的共识。

类似这样的启发,其实都是我们从模型、公式、数据里得不到的东西。启发没有绝对的对错,最重要的是,身为读者的你和我,是否因此对这个世界多看清了一点点。

这也正是本书重要的价值所在——作者用人文视角,在金融的墙壁上凿开了一个洞,让我们得以就着洞口透出的一缕光亮,对这个纷繁复杂的领域又多看清了几寸。即使不多,也值得欢喜。

以上,就是关于这本书,我想跟你分享的重点内容。除此之外,作者在书中还提到了一个问题,那就是,科技这个“外生变量”,对于金融的意义是什么。

回忆一下,在音频的开头,我们说过,“人性”是许多金融现象产生的根源,因此有时我们需要借助人文视角来重新审视金融问题。

但是,也正是因为“人性”的根深蒂固,我们常常陷入历史的怪圈——有时即便知道自己身下的这艘金融巨轮正在驶向错误的方向,却也无能为力。因为,我们无法靠人性去打败人性。

这时怎么办呢?一个办法是,把人工驾驶变成机器驾驶,用科技破解“人性”造成的困局。比如,用大数据来降低信息不对称引发的道德风险,用算法和自然语言处理识别人性弱点、展开更专业的风险管理,用智能合约自动执行交易、屏蔽情绪干扰,等等。既然我们的目的是更快、更好、更安全地到达目的地,那么为什么不能在某些时候,借助科技的力量来构建更美好的未来呢?

最后,我想跟你分享一段,本书作者肖小跑在接受听书采访时,希望赠予你我的一段话:

我们已经来到了一个“矛”和“盾”可以“相互转换”的奇妙时代。科技的发展使信息爆炸,把我们包在一个个信息茧房里,让我们变得更像羊。而又是科技的发展,可以让我们视觉化自己的“羊性”,设计出引导“美好人性”的算法,把我们变成更好的人。

以子之矛,攻子之盾,这也许就是人类文明起起伏伏几千年,依然会永远发光的原因。

以上就是这本书的精华内容,你可以点击音频下方的文稿,查收我们为你准备的全文和脑图。原书电子版已经为你附在最后,欢迎你进行拓展阅读。你还可以点击“红包分享”按钮,把这个音频免费分享给你的朋友。

恭喜你,又听完了一本书。

撰稿、讲述:哈希脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

金融市场本质上是由人和人的行为构成的;许多金融现象的背后,其实是人性的驱动。

-

在金融等社会科学中,“逻辑”比“事实”更重要。而逻辑大概率来自金融现象背后的“人文”理念,比如文学、历史和哲学。

-

当我们身处金融市场的时候,就像羊群里的一只羊;我们的很多观点或行为,表面上是自发产生的,其实只是被市场共识“同化”的结果;而很多变幻复杂的金融现象,背后其实都能看到“羊群的共识”。