《科幻如何改变商业》 陈章鱼解读

《科幻如何改变商业》| 陈章鱼解读

你好,欢迎每天听本书,我是陈章鱼。今天我要为你解读的这本书叫《科幻如何改变商业》,这是一本 2023年2月出版的新书。实话实说,我觉得这本书的中文译名有点误导性,这本书并不是要告诉我们,今天的商业世界里,有多少创意和发明是来自科幻。这本书讲的是怎么借助科幻创作的思维方式,让我们更好地想象未来。

有一个有趣的现象,在创新和创业的圈子中,大家特别喜欢谈论科幻作品。比如小说《三体》出版之后,很多商业人士强烈推荐它。尤其是互联网行业,很多术语干脆直接就来自科幻作品,像是“跃迁”“链路”“降维打击”。这还真不是大家在赶时髦,而是科幻作品真的能帮助我们看到未来。

举个例子,很多人讨论的VR技术、元宇宙,最早就来自于1992年出版的一部科幻小说《雪崩》。谷歌的创始人拉里·佩奇和谢尔盖•布林,领英的创始人里德·霍夫曼都公开表示过,自己是受了这部小说的启发才去创业的。所以你看,科幻不仅是一种艺术形式,还真的在影响世界。写过《人类简史》的历史学家尤瓦尔·赫拉利,就认为科幻作品是21世纪最重要的艺术品类之一。

那科幻作品为什么有这样的能力呢?我们能不能也学会这样的能力呢?今天为你解读的这本《科幻如何改变商业》,就能给你答案。

这本书的正文部分差不多正好300页,7个章节,文笔不算枯燥。如果你自己去读,一天读一章的话,一周读完。作者一共三位,都是来自日本,三个人的组合非常有意思。一位作者叫宫本道人,他既是科幻作家也是科幻编辑,另外两位作者藤本敦也和关根秀真都是来自日本三菱综合研究所。这是日本企业界的一家智囊公司,负责商业咨询和宏观研究。所以,三位作者是从科幻和商业两个领域,共同来讨论科幻作品是怎么帮助我们想象未来的。

接下来,我会分成两个部分为你解读这本书。第一部分我们先来聊聊,科幻作品为什么对于我们思考未来有帮助?第二部分再来说一说具体的方法,怎么向科幻作家学习,让自己的思考更有创意?

我们先进入第一部分。

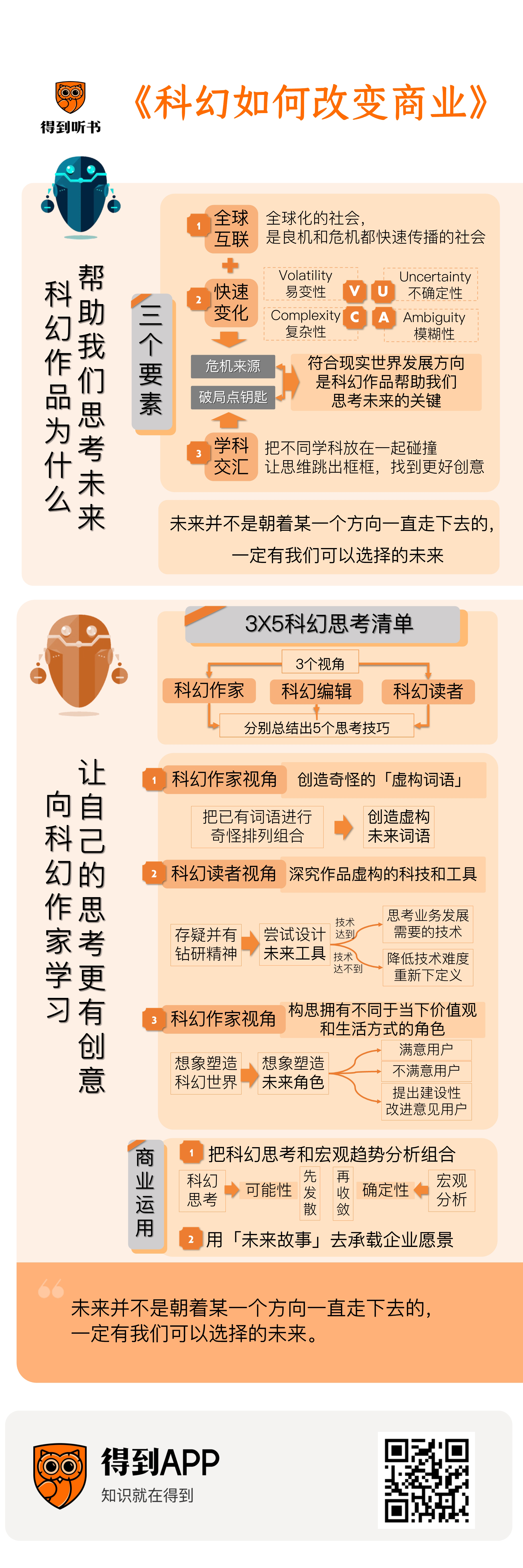

科幻作品为什么对于我们思考未来有帮助呢?你可能会说,因为科幻作品就是面向未来的创作啊。人家天天想的,就是未来的事情。但是,这个只能说是表面答案。“面向未来的想象”这个理念还是太抽象了。这本书进一步拆解了科幻作品的想象方式,总结出了三个要素,大量的科幻作品都是顺着这三个要素想象未来的。而这三个要素正好也符合我们现实世界发展的方向,这才是科幻作品能够帮助我们思考未来的关键。接下来,我就和你说一说这三个要素。

第一个要素叫“全球互联”。

都不用说今天的科幻作品,1872年凡尔纳就发表了小说《八十天环游地球》。在一百五十年前的人眼中,这个世界就已经被一张交通网连接起来了。等到再过几十年,在二十世纪四五十年代,著名的科幻大师阿西莫夫创作小说《基地》的时候,那就不只是全球互联了,在他的小说中已经是整个银河系2000万颗行星,多少万亿的人口完全互联互通了。

现实世界当然还没有发展到那种程度,但是趋势是一样的。这个世界的连接越来越紧密:有连接信息的互联网,有流通物品的物联网,有让我们一天之内就能飞到世界任何角落的交通网。靠着连接全球的各种各样的网络,世界上的每个角落都被编织在了一起,任何变化都会被实时共享。

这种全球互联是好事,但是也有隐患。这本书里用了一个比喻,过去就像是大家独门独院住着,现在就像是各家房子都挨在一起。过去邻居家着火,只有他家危险,现在邻居家着火,大家都危险。

总之,任何一个国家,任何一个地区,任何一个个体,都不可能独善其身。一个全球化的社会,是良机和危机都会快速传播的社会。

科幻作品想象未来的第二个要素叫“快速变化”。

你会发现绝大多数的科幻作品里,都是科技突飞猛进,社会快速变化。而这也是我们今天社会的样貌。有人总结我们今天所处的时代叫“VUCA时代”。什么意思呢?这是四个英文单词,Volatility(易变性)、Uncertainty(不确定性)、Complexity(复杂性)、Ambiguity(模糊性)。简单来说,不管是科幻作品,还是现实生活,社会都会经常发生一些意料之外的变化。

所以你会发现,大多数科幻作品想创造挑战,想创造危机感,靠的就是这两条,“全球互联”加“快速变化”。一个意想不到的变化产生了危机,这个危机又迅速传遍世界,使得整个人类社会都面临危险。你看,是不是很多科幻作品,都是这样开局的?

有了危机,还得有解法。毕竟绝大多数科幻作品的结局不是地球毁灭、人类灭绝,危机还是要解除的。用什么方式破局呢?这就要说到科幻作品想象未来的第三个要素“学科交汇”。

现实中,人们描绘一个学科,往往习惯于描绘它的核心。而科幻作品,更喜欢描绘学科与学科的边界,描绘不同学科交汇在一起的领域。

比如,著名的科幻作家阿西莫夫在小说《基地》里边就描绘了一种“心理史学”,把统计学、数学和历史学汇集在一起,他的观念是只要样本足够大,就能预测人类群体的未来。“心理史学”的理念很像是互联网时代的大数据,不过你要知道,阿西莫夫可是在20世纪40年代写出的这些情节,那个时候还根本没有互联网。

更不用说,科幻作品常常把计算机科学、机器人领域的工程学和其他的学科组合在一起,描绘出一种新的科学。

你会发现,很多科幻作品的创意,就是不同学科之间碰出来的火花,作品中那个解除危机的破局点,往往就是不同学科“汇”出来的。科幻作品的这种讨论,能让人们在思考的时候,跳出一个学科范围,看待学科的眼光能够更宽广。

其实,不只是科幻作家会这么做,有的学者也会把两个学科放在一起,看看能碰撞出什么火花。比如世界知名的经济学家,诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼,就曾经研究过一个脑洞大开的理论——星际贸易学。假设不同星球的文明可以相互贸易,整个宇宙都是一个大市场,这时的经济学理论,会有哪些变化呢?

克鲁格曼告诉我们,最重要的一点就是,时间将成为不可忽视的巨大成本。

你如果对相对论有一些了解,一定会知道那个双胞胎的例子:一对双胞胎,哥哥乘坐接近光速的飞船去太空旅行,弟弟留在地球,许多年后,当哥哥回到地球时,他会比弟弟年轻,飞船的速度越快,他就会越年轻。很有可能在哥哥看来,他只走了 10 年,可是弟弟在地球上已经过了 100 年。

假设哥哥不只是旅行,还乘坐飞船去外星做生意,买了 1 万块钱的货,做起了“太空倒爷”。而弟弟也有 1 万块钱,直接存在了银行。等到哥哥回来的时候,地球上过了 100 年,假设银行的年利率是 5%,那么弟弟的存款已经变成了 130 多万。所以,哥哥的货如果不能卖到 130 万以上,那他还不如把钱存在地球银行,空手去太空遛一圈。

保罗·克鲁格曼就从这样的假设出发,经过了更复杂的演算,得出了太空贸易的两个基本定理。

第一条定理:星球间贸易的时候,利息的计算应该采用星球的时钟,而不是飞船的时钟。

这一条好理解,哥哥的飞船上过去 10 年,地球上过去 100 年,要是算利息的时候按哥哥飞船的时钟,他就亏惨了。反过来,要是哥哥是从银行贷款做买卖,那银行也亏惨了。所以站在银行的角度,也愿意这么算,省得哥哥在飞船上一脚油门,银行这就少算 15 年利息。

第二条定理:由于贸易竞争的存在,各个星球的存款将逐渐趋于同一利率。

这是因为时间的巨大变化,一点点利率的不同,最终都会导致迥异的结果。

比如地球上的利率如果不是 5%,而是 4%,那么 100 年后1 万元只会变成 50 万;如果是 6%,那么 100 年后1 万元将变成 339万。

如果各个星球的银行利率不一致,那么最后的结果,一定是大家会进行“时空套利”,从 4% 的地方贷款,到 6% 的地方存款,然后太空中浪一浪,100年后等着赚取利息差。

最后的结果,就是各个星球的利率,一定会趋向统一。

后来,保罗·克鲁格曼发表了一篇论文,公布了他的星际贸易理论。论文的结论是,在星际贸易中,虽然形式会有巨大的变化,可是经济学的原理却和地球上没有什么不同。如果未来真的有了星际贸易学,它和地球上的经济学不会有太大的区别。

你看,把两个学科放在一起碰撞,往往就能产生启发新知的创意,而科幻作品最擅长做这种思考。美国的创新者们为了获得新的创意,会有意识地阅读各种各样的科幻小说,寻找各种各样的科幻作家,在这个过程中,让自己的思维跳出框框,找到更好的创意。

咱们来总结一下,为什么科幻作品对于我们思考未来有帮助?如果仅仅说是因为科幻作品是面向未来的创作,那么这个答案太笼统了。这本书进一步拆解了科幻作品的想象方式,总结出了三个要素,“全球互联”“快速变化”,这两个要素加在一起往往就是科幻作品中危机的来源,还有第三个要素“学科交汇”,这个往往是找到解除危机那个破局点的钥匙。

“全球互联”“快速变化”“学科交汇”这三个要素,也正好符合我们现实世界发展的方向,这才是科幻作品能够帮助我们思考未来的关键。

我想你可能还有一个问题,顺着这三个要素思考,科幻作品就能押中未来的样子吗?当然不一定,科幻又不是掐指一算,不可能那么准。那科幻作品的意义何在呢?我在书中看到了一句话:“未来并不是朝着某一个方向一直走下去的,一定有我们可以选择的未来”。

顺着这句话你能联想起其他相关联的话,比如电影导演卡梅隆说“科幻作品不能预见未来,它的作用是阻止某种未来”,再比如一句流行在创新行业的名言,“预测未来的最好办法就是创造它”。

这是科幻作品对于人类社会未来的最大价值,它提供的不是预言,而是选项。科幻作品展现出了未来可能的样子,这里边有我们希望发生的,也有我们不希望发生的。接下来,我们就可以选择未来,找一条最光明的路,顺着这个方向去塑造我们的未来。

聊完了理念层面的内容,第二部分咱们说说具体的方法,怎么向科幻作家学习,让自己的思考更有创意?来看一下这本书给出的建议。

书中总结出了“3×5科幻思考法”。为什么叫“3×5”呢?是从科幻作家、科幻编辑、科幻作者3个视角,分别总结出5个思考技巧,一共15条。你也不用去记,我把这15条放在了文稿中,感兴趣的话你可以打开来看。

【3×5科幻思考法清单】

• 科幻作家的思考方法

第1点:创造有些奇怪的“虚构词语”;

第2点:想象某项技术取得了飞跃性进步的世界;

第3点:构思拥有不同于当下价值观和生活方式的角色;

第4点:从不同立场的人的视角去观察未来社会的结构;

第5点:讨论在这个世界中出现的新课题以及产生的结构性矛盾。

• 科幻编辑的思考方法

第1点:挖掘人身上潜藏的专业知识,创造思考未来的契机;

第2点:将身边的烦恼与未来社会相连,引发共鸣;

第3点:不是为了预测未来,而是为了让创意飞跃而收集知识;

第4点:引入多元视角,帮助剔除作者不自知的陈腐价值观;

第5点:不以故事的完成为目标,而是事先计划好完成后的扩展。

• 科幻读者的思考方法

第1点:把自己当成主人公,亲自考证未来世界的细节;

第2点:动用自己全部的知识储备,深究作品中虚构的科技和工具;

第3点:面对意外的未来社会图景,想象它的历史和背景,尝试理解它;

第4点:跟朋友就虚构世界展开认真讨论,情况允许的话和作者交流;

第5点:虽然是虚构出来的未来图景,但还是想努力去实现它。

这15条里边,有一些咱们自己也知道。比如作为读者,阅读时最好把自己代入进故事,阅读中常常思考一下,如果我是主人公,我会怎么做?就像是古人说的,常常“掩卷而思”,合起书自己想一想。

但是这15条当中,有3条起码是我之前没有想到的。我想把这3条拿出来和你分享。

第一条来自科幻作家的思考方式,叫创造有些奇怪的“虚构词语”。

以往我们会觉得,科幻作家构思故事的时候,起点可能是一个科学原理,或者是想象一种新装置、新发明。但是这本书告诉我们,很多科幻作家构思故事的时候,首先做的事情是创造虚构的词语,那个词语会成为一块基石,由此建构出一个出乎意料的未来。

比如说前边提到的《雪崩》这本小说,在这本书中,那个虚构词语就是“特许国家”。特许经营的饭店咱们听说过,特许经营的便利店咱们听说过,但是在这本书当中,国家也可以特许经营。小说中的美国的大地上,到处都是特许经营的国家,就像是麦当劳的连锁店一样。

你看,竟然有凌驾于国家之上的强大企业,一下小说的科幻感和危机感就出来了。

这本书中就给了一个技巧,把现在已有的词语进行奇怪的排列组合,来创造出新的虚构词语。比如我们的词语里有“民主国家”,有“特许便利店”,那换个顺序,“特许国家”就是新的虚构词汇,相应的“民主便利店”也是新的虚构词语,从这个概念出发,也能孕育出新的创意。

你不要觉得,这只是作家的文字游戏。这种方式同样可以用在商业创意中。这本书的三位作者就组织过科幻工作坊,运用科幻思考去寻找未来商业的灵感。工作坊的第一步,就是创造出虚构词语。后边所有的创意想法,都是以虚构词语为基础。

这是向科幻作品学创意的第一条,创造“虚构词语”。我要和你分享的第二条,来自科幻读者的思考方法:深究作品中虚构的科技和工具。

科幻作品里,经常会出现虚构的技术或工具,从哆拉A梦的竹蜻蜓,到可以直接升入太空的“太空电梯”。这本书里就建议,作为读者,不要不假思索、全盘接受,要有些钻研精神。对哪些地方有疑问,就去计算、画图,验证这种工具在现实中能不能真的成立。如果结果和现实对不上,就去想一想目前还有哪些技术是欠缺的。

听起来,这个建议有些书呆子气。实际上,这样做既可以让我们在欣赏科幻作品时享受更多乐趣,也可以作为我们想象未来的抓手。

在三位作者设计的科幻工作坊中,创造虚构词语之后,接下来就是顺着这个思路,去设计未来的工具。如果用现在的技术也可以制作出来,那就从改善功能、扩大用户群体、削减成本这样的层面,思考如果要让业务进一步发展,会需要什么样的技术。如果现在的技术还做不出相应的工具,那么就降低技术难度,重新下一个定义。

比如在一次工作坊中,想象的虚构词语是“无人机学校”。如果把它定义为像无人机一样可以飘浮在空中的学校,那在技术上就不切实际。如果降低难度,修改定义,比如说,学生在家里上网课,但是需要的教材、作业会由无人机直接送到家里,技术上的可实现性就一下子提高了。

这是向科幻作品学创意的第二条,设计未来的工具。

我要和你分享的第三条,也是来自科幻作家的思考方式:构思拥有不同于当下价值观和生活方式的角色。

想象出一个奇妙的科幻世界,人们日常使用着跟今天不同的虚构词语,应用着和今天不一样的技术,接下来作家就会想象,那里有一些什么样的人,他们过着怎样的生活。他们以何为生?每天吃什么?有怎样的娱乐活动?

书里边说,通过这一步,科幻世界的塑造就从客观开始进入到主观感受,一旦角色动起来,虚构的世界就有了血肉,有了心跳。

同样,借助科幻思维思考未来的时候,也要想象未来的角色。可以顺着前边的工具去想,至少有三种角色:满意的用户、不满意的用户,以及想要提出建设性改进意见的用户。

比如前边说到的“无人机学校”,顺着这个去想象,如果真的有这样的学校,满意的老师、学生会怎么说,不满意的老师、学生又会怎么说,大家坐在一起开个会,商量怎么让学校变得更好时,大家会给出什么样的意见?你会发现,顺着这样的思路再去想象的时候,这个未来就会变得越来越真实。

总结一下,我们在想象未来时,可以有三个抓手:未来的词语、未来的工具、未来的角色。利用这三个抓手一步步去想象,就能从不一样的想法,一步步想象到某个具体的未来场景。

这一套思维方式怎么应用到商业中呢?这本书提供了很多的场景。比如说,虽然老板和客户不会直接说,你给我写个科幻小说一样的未来故事。但是我们很多人都会被问到这样的问题:你十年后想做什么样的工作?你觉得这家公司十年后会变成什么样?五年后我们的用户会是什么样的需求?这个业务今后要如何成长起来?

你会发现,当我们的思考要涉及长时间区间的时候,科幻思维就能产生作用了。书中特别提到,在商业上使用时,把科幻思考和宏观趋势分析组合在一起,科幻思考负责可能性,宏观分析负责确定性,先发散后收敛,使用效果会更好。

再比如,作为管理者,你希望公司达到上下同心的状态,大家基于同样的价值观,为了同一个目标奋斗。这个时候,如果仅仅和下属强调的是数字,营业额要上升多少,研发投入要加大百分之多少,是很难打动人的。这本书提醒你,你还需要一个“未来故事”去承载企业愿景,让所有人都能明确地看到,为了实现它每个人需要付出怎样的努力。构建这个未来故事,就要用到科幻思维。

到这里,这本由藤本敦也、宫本道人、关根秀真合著的《科幻如何改变商业》,其中的主要内容我就为你解读完了。

其实,这本书里关于科幻,还有很多零散的讨论。在音频最后,我就和你分享我印象最深的一条。书中说,科幻可以成为一个国家软实力的体现。

“软实力”这个概念,是一位美国学者叫约瑟夫·奈最先提出来的。他认为,在国际关系中,一个国家通过制造内容产品获得的影响力,甚至是可以匹敌军事实力的。如果一个人喜欢某个国家的电影,那自然就会对这个国家多一分好感。顺着这个思路,我们看一眼好莱坞票房,排名第1的系列电影是“漫威宇宙”,排名第2的系列电影是“星球大战”,这两个系列都是科幻大片。从这个角度,我们就能看到科幻的价值。

三位日本作者在书里边还特别提到,中国的科幻软实力在迅速提升。书里边专门引用了南方科技大学《2019年度中国科幻产业报告》,中国科幻产业2019年上半年总产值超过315亿元人民币。我查到了更新的产业报告,2021年中国全年的科幻产业总营收已经是829.6亿元,中国的科幻产业在进一步发展。

作者在书里边就感叹,日本似乎完全没有跟上前面所说的这种潮流,成了后进生。书中甚至有了这样的疑问,中国已经出现了《三体》这样的作品,日本有什么?

作为中国人,我们很乐意看到这样的感叹。如果有一天,我们能看到一位美国学者写的书,感叹中国的科幻产业已经把美国甩在了后边,那我们就更开心了。

以上就是这本书的精华内容,你可以点击音频下方的“文稿”按钮,查收我们为你准备的全文和脑图。我在文稿末尾还附上了电子书的链接,推荐你去进行拓展阅读。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

科幻作品的想象未来的三个要素“全球互联”“快速变化”“学科交汇”,正好符合我们现实世界发展的方向,这是科幻作品能够帮助我们思考未来的关键;

-

我们在想象未来时,可以有三个抓手:未来的词语、未来的工具、未来的角色;

-

科幻思维在商业中常见的应有场景有:对个人、产品、公司进行长时间区间的思考;创造“未来故事”去承载企业愿景,加强公司凝聚力。