《白银资本》 徐玲解读

《白银资本》| 徐玲解读

关于作者

贡德·弗兰克,德国著名学者。毕业于美国芝加哥大学经济系,师从经济学诺奖得主米尔顿·弗里德曼。

关于本书

本书是贡德·弗兰克的代表作,具有重大学术影响,曾荣获1999年世界历史协会图书奖头奖。

核心内容

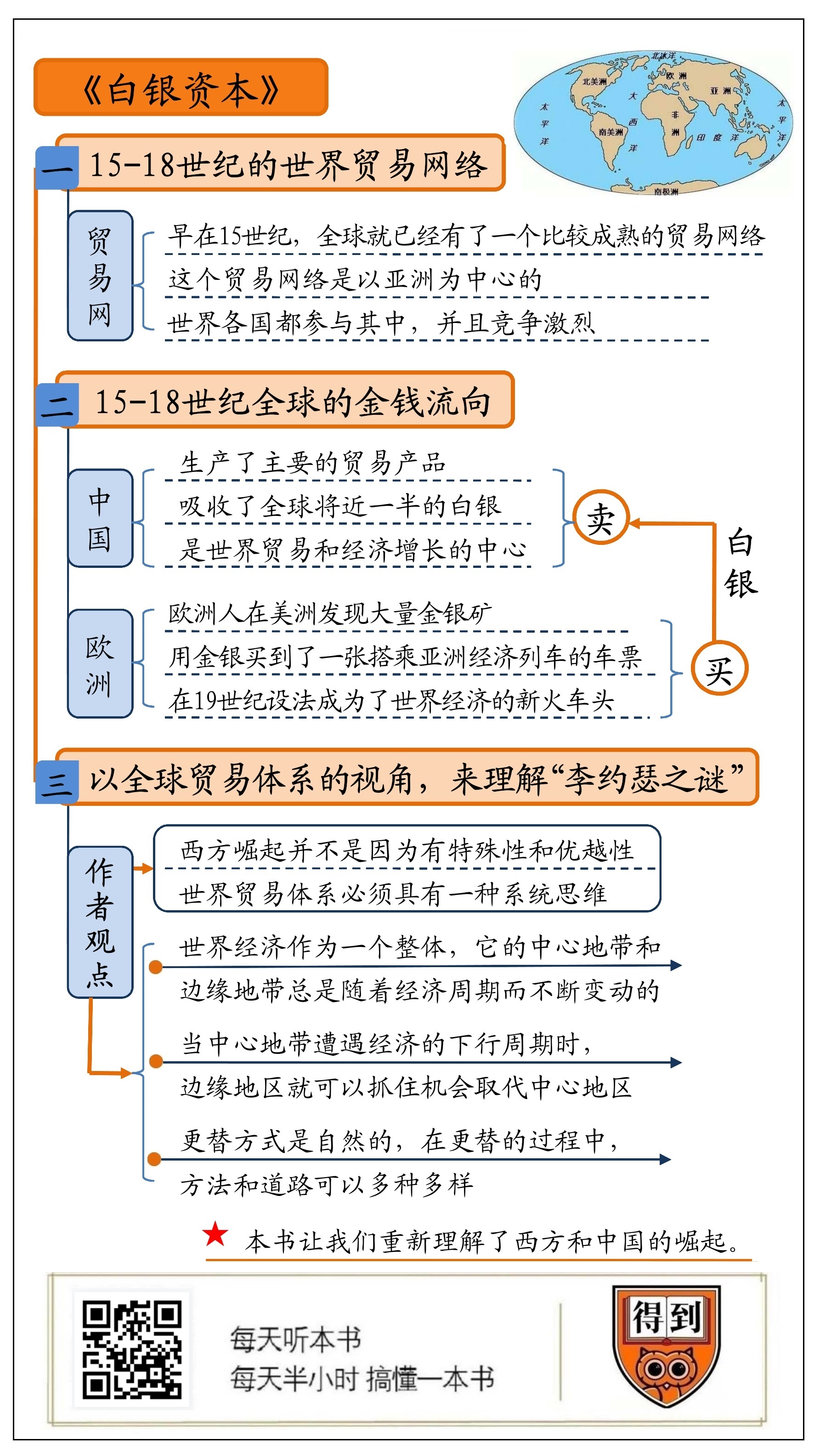

一、15~18世纪,世界贸易体系的真实图景是怎样的?

二、为什么16~18世纪,全球白银产量的将近一半,都来到了中国?

三、以全球贸易体系的视角,来重新理解“李约瑟之谜”。

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《白银资本》,副标题是“重视经济全球化中的东方”。

全球化这个词,我们很熟,因为我们现在就处于一轮全球化浪潮之下,而且是这轮全球化的受益者。中国能够在经历了百年屈辱之后重新崛起,其中一个重要原因,就是中国成功地融入了西方主导的全球贸易体系,并且在全球产业链中占据了重要一环。这么说来,那算不算是中国搭了西方的便车呢?

好,即使这个逻辑成立,中国也不欠西方什么。因为同样的事情,在500年前也发生过一次。只不过这一次,角色是调过来的——西方靠着从美洲抢来的金银矿,成功挤进了当时已经存在的全球贸易网络。用本书的原话来说,是“欧洲用它从美洲获得的金钱,买了一张搭乘亚洲列车的车票”,因为当时的全球贸易网络就是以亚洲,尤其是以中国为中心的。

在参与全球贸易的过程中,欧洲以重商主义、进口替代等手段加速资本积累,最终通过工业革命,实现了经济赶超。你看,这听起来是不是觉得有点熟?这本书通过回顾500年前以亚洲为中心的世界贸易体系,告诉我们,欧洲是怎么从世界经济版图的边缘地带,挤进当时的全球贸易体系的。其中的最大秘密,就隐藏在这本书的书名——“白银资本”里。

这本书的作者是一个德国学者,叫贡德·弗兰克。他师出名门,在著名的芝加哥大学经济系读的博士,师从经济学诺奖得主米尔顿·弗里德曼。但是,这里并没有出现一个名师出高徒的故事。弗兰克似乎“天生反骨”,他并不认同导师的学术观点,搞得自己差点毕不了业;他也不认同纯粹以西方视角来构建的主流学术体系,可以说是西方学术圈的一个“逆子”。

按照西方主流学术圈的说法,世界贸易体系是在哥伦布发现新大陆之后,由西方人从无到有构建起来的;在那之前,世界贸易体系并不存在,只有一个个分散、封闭、落后的地方经济体。但在本书中,弗兰克推翻了这种说法。他以详实的史料证明了,从15世纪到18世纪,存在一个高度发达的、覆盖“非洲-欧亚”大陆的庞大贸易网络,这个网络的中心是在亚洲。欧洲人正是借助这个贸易网络,才获得了发展和赶超的契机。

我们可以分三步来理解15~18世纪的世界贸易网络。

首先,我带你从全景的角度,来俯瞰当时的全球贸易版图。你会发现,当时世界贸易的繁荣景象大大超出想象。

然后,我们追踪金钱的流向,来看看为什么16~18世纪,全球白银产量的将近一半,都来到了中国?

最后,我们以全球贸易体系的视角,来重新理解“李约瑟之谜”。

什么是“李约瑟之谜”呢?这是由20世纪英国学者李约瑟提出的一个问题:近代之前,中国的经济发展和科学技术一直领先于世界,但是,工业革命为什么没有首先在中国发生?或者反过来问:为什么工业革命会首先在欧洲发生?可以说,这是世界经济史上最重大的未解之谜,也是很多经济史学家孜孜以求的“终极大奖”,至今还没有定论。而这本书,给我们提供了一个理解“李约瑟之谜”的全新视角。

好,下面,我就先带你从全景的角度,来俯瞰当时的全球贸易版图。

先问你一个问题:哥伦布为什么要向西出发开始远航?答案是,他在寻找通往东方的新航道。再问你一个问题:达·伽马为什么要绕过好望角向东远行?答案仍然是,他在寻找通往东方的新航道。这两件事都发生在15世纪末,当时的欧洲人历尽千辛万苦,拼命寻找通往东方的新航道,说明什么呢?说明了两点。第一,当时东西方之间已经有成熟的贸易网络;第二,通过加入这个贸易网络,欧洲能获得巨大的利益,所以欧洲人相争寻找新航道来扩大这种利益。

事实上,当时欧洲最富有的城市,威尼斯和热那亚,就是因为扮演了东西方之间的中间商角色而致富。在地理大发现之前,从欧洲通往亚洲只有三条主要的商路:北路通过黑海,这条线被热那亚人控制;南路通过红海,这条线被威尼斯人控制;而中路通过巴格达,蒙古人在1258年攻占巴格达之后,这条通路就衰落了。于是,热那亚人和威尼斯人为争夺商路的控制权,进行了白热化竞争,同时尝试开辟新的商路,哥伦布就是热那亚人。

这充分说明,在当时的欧洲,谁掌握了通往东方的商路,谁就能获得巨大的竞争优势。为什么通往东方的商路这么重要呢?说个故事你就明白了。吴军老师在他的《科技史纲60讲》里面讲到这样一件事。

1745年,瑞典的哥德堡号满载着700吨从中国采购的货物——主要是茶叶、瓷器和丝绸,从广州启程回瑞典。8个月后,这艘船终于回到了瑞典,然而就在到达码头不到一公里处,这艘船意外地触礁沉没。由于是近海,当时打捞上来了大约30%的货物,其中丝绸和茶叶因为泡了海水基本上废了,能卖钱的只剩下瓷器。但就是这些剩下的瓷器,在市场上拍卖后,不仅支付了哥德堡号这次长达两年航程的全部成本,而且让股东们获得了14%的利润。据估计,如果哥德堡号不沉,它的货物总价值约为2.5亿瑞典银币,相当于瑞典当年一年的GDP。

来自东方的货物这么值钱,难怪欧洲人要为了争夺商路而大打出手。那么,只有欧洲人才意识到商路的重要性吗?当然不是。现在我们把视线从欧洲往东移,来看看西亚的情况。这里盘踞着一个大帝国,也就是响当当的奥斯曼帝国。长期以来,奥斯曼帝国被西方塑造成一个封闭、保守的帝国形象。但实际上,这里是连接东西方的最重要的贸易枢纽,奥斯曼帝国就是以商业立国的。他们努力进行领土扩张,首先也是出于经济目的。因为奥斯曼人必须和西边的欧洲人,和东边的同样强大的波斯人,争夺商路的控制权。

于是在西亚,你会看到各股势力,为了争夺商业利益而进行纵横捭阖、远交近攻。比如奥斯曼人和葡萄牙人联合起来对付波斯人,而波斯人和英国人结盟排挤葡萄牙人,等等。也就是说,当时各股势力的结盟或战争,都是根据商业利益的需要,根本不存在所谓基督教和伊斯兰教两军对垒、泾渭分明的神话。

好,让我们把视线从西亚再往东移动,来到印度。印度的莫卧儿王朝一边积极地加入对商路的争抢,一边推动印度的城市化和商业化。你可能不知道,印度当时拥有世界上最先进的棉纺织业,印度产的棉布是全球贸易中的抢手货,远销西亚、欧洲和非洲。后来英国发展棉纺织业,最早就是从印度学的技术。当时,也门的穆哈(Mocha)港口被称为“莫卧儿的钱库”,因为白银从那里源源不断地运到印度,用于购买棉布。在印度的北边,还有一条穿越尼泊尔和西藏,再到中国东部的一条商路。

现在,请你把视线再往北移动,来到中亚,就是现在的一堆“斯坦”国所在的地方,也是古代的“丝绸之路”必经之地。丝绸之路衰落之后,中亚被世界历史长期忽视,但实际上这里藏龙卧虎。奥斯曼土耳其人建立的各个穆斯林政权,以及波斯的萨法维王朝、印度的莫卧儿王朝,都是由来自中亚的民族建立的。

更重要的是,丝绸之路的衰落,并不代表中亚地区商业的衰落,这实际上是中华帝国和俄罗斯帝国扩张的结果。中国和俄罗斯长期在中亚地区进行博弈,争夺商贸和政治的控制权,原来的中亚商人被归入帝国的版图,更多地从事帝国内的贸易活动,而跨大陆的贸易活动相对减少了。

好,现在让我们把目光投向亚欧大陆的最东边,也就是中国及其周边地区。我们都知道,这里存在一个以中华帝国为中心的朝贡体系。其实,更准确的说法应该叫做朝贡-贸易体系,因为支撑这个体系的实质基础是商业交易,而并不是政治霸权。当时的东南亚地区,如缅甸、越南、暹罗(也就是今天的泰国),通过朝贡体系,与中国保持着非常密切的贸易往来。为了便于开展业务,很多普通商人甚至伪造公文,冒充“朝贡使团”,当时的明王朝也对这种行为心照不宣。

由于中国的货币体系是银本位的,所以“朝贡-贸易体系”也是以白银结算。这个白银贸易体系内的利润非常可观,欧洲人拼了命要挤进来。他们通过抢占东亚的口岸,成为这个朝贡-贸易体系内部的中间商来赚差价。最典型的就是葡萄牙人占了澳门,荷兰人占了台湾。但是你不要误会,欧洲人虽然想尽办法抢到了一杯羹,但远远谈不上控制这个地区的贸易。整个朝贡-贸易体系内部的商业往来,还是牢牢掌握在中国人手中。

比如,施展老师在《中国史纲50讲》里面就提到,明清之交,有一股控制了整个东亚海面通商往来的超级势力,就是郑氏家族。代表人物叫郑芝龙,他就是民族英雄郑成功的爸爸。巅峰时期,郑芝龙手上有超过三千艘大小船只,拥有一支二十万人的军队,军队中包括中国人、日本人、朝鲜人、南洋人甚至非洲黑人等各色人种。

任何人要到东亚海面上做生意,都必须向郑家交保护费。一艘大船要交三千两白银,交了保护费,就会得到郑家的一面令旗,可以平安航行。荷兰人虽然号称海上霸主,但到了东亚照样得给郑家交保护费。明朝灭亡后,郑芝龙投降了清政府,而郑成功坚决不从,于是接管了他爸爸的海上势力,赶跑了盘踞台湾的荷兰人,以台湾为根据地继续对抗清政府。

说到这儿,我想你已经了解了,早在15世纪,全球就已经有了一个比较成熟的贸易网络。这个贸易网络并不是以欧洲为中心的,欧洲人只是这个庞大贸易网络的众多参与者和竞争者之一。

下面,我要带你进一步追踪这个贸易网络中的金钱流向,看看全球最大的买家和最大的卖家分别是谁,白银都流向了哪里?

在15~18世纪的全球贸易中,最重要的贸易商品包括:香料、茶叶、瓷器、丝绸和其他纺织品。这些东西产自哪里呢?绝大部分产自亚洲地区,特别是印度、东南亚和中国。比如瓷器,这是古代世界的高科技产品,中国人在制瓷技术上一骑绝尘。欧洲人千方百计打探中国的制瓷秘诀,很多传教士打着传教的旗号,留在景德镇收集情报。比如,在1722年一封法国传教士寄回国的信中,就详细描绘了景德镇的红釉制作工艺。但即便是这样,法国人直到18世纪末才开始掌握制瓷技术。

除了瓷器,像香料、茶叶、丝绸以及其他纺织品,也主要是亚洲地区生产,以亚洲为中心建立起一个覆盖非洲-亚欧大陆的世界贸易网络。那欧洲呢?欧洲也想深度参与到这个贸易体系中来,但别忘了,贸易是双方的。当时的欧洲,有什么独此一家的产品,能够销售到亚洲地区的呢?对不起,真没有。不能提供对等的产品,那就意味着,欧洲想要购买亚洲商品,就必须付出大量的真金白银,这会造成重金属的严重外流,进而造成国内的通货紧缩。这种贸易模式当然是不可持续的。

所以长期以来,欧洲实际上处于世界贸易体系的边缘位置,不能参与大规模的世界贸易与分工。一直要等到16世纪,欧洲人才迎来了一个重大转机——在美洲发现了大量的金银矿。家里有矿,事情就好办了。16~18世纪,拉丁美洲产出了全世界85%的白银和70%的黄金。正是靠着这笔天量金钱,欧洲人开始了大手笔的买买买,这才有了前面我们说到的,一艘货船的货物,就价值瑞典全国一年的GDP。

就这样,亚洲的资源和技术源源不断地输入欧洲,欧洲人迅速积累起了实力。之后,欧洲通过重商主义、进口替代等手段加速资本积累,最终引爆工业革命,实现了赶超。作者用了一个形象的比喻来说明这个过程:一开始,欧洲用美洲金银,买到了一张搭乘亚洲经济列车的三等座车票;然后,欧洲包租了整整一节车厢;直到19世纪,欧洲才设法取代了亚洲的火车头位置。可以想象,如果没有美洲金银,那欧洲根本就挤不进这列车厢,当然也不会出现像西班牙这种纯粹靠出售白银为生的殖民帝国。

有一个例子,可以真实反映当时欧洲的贸易结构。1615年,荷兰东印度公司的全部出口中,货物只占6%,而金银占了94%。英国东印度公司的出口结构也差不多。当时重商主义思想兴起,英国政府要求英国东印度公司,本国的制造业产品至少占到出口总额的10%。这个要求看起来不过分吧?但是,英国东印度公司想尽办法,就是完成不了这10%的制造业出口指标,因为英国产品在当时的国际贸易中根本没有竞争力。最后,英国东印度公司不得不在发票上弄虚作假,从账面上减少公司的“总出口额”,才勉强完成任务。

再后来,英国东印度公司发现,与其绞尽脑汁从欧洲寻找商品卖到亚洲,不如直接在亚洲贸易网内部做中间商,来钱更快。所以后来,英国人加入了葡萄牙人与荷兰人的行列,抢夺亚洲内部的商路,并且开始从印度贩卖鸦片到中国。

好,我们再来看,欧洲人拿来买买买的美洲金银,最终都流向了哪里呢?其中,黄金主要流向印度,而白银主要流向中国。一个葡萄牙商人曾经写下了这么一句话:“白银在全世界到处流荡,直至流到中国。它留在那里,好像到了它的天然中心。”还有一个西方学者更有意思,他写了一本书叫“Columbus Was Chinese”,直译过来就是“哥伦布是中国人”。这是什么意思呢?他的意思是,哥伦布辛辛苦苦发现了美洲,西方人辛辛苦苦开采了银矿,结果这些银子一股脑地被中国收入囊中,这不就等于中国人发现了美洲银矿吗?

来看真实的数据。世界白银的主要产地,是拉丁美洲的墨西哥和秘鲁,以及东亚的日本。据作者估计,16~18世纪,美洲共产出12.9万吨白银,而日本产出9000吨白银,全球白银产量加起来是13.8万吨。在这期间,流向中国的白银高达6万吨,也就是说,全球白银产量的将近一半,都被中国吸收了,中国因此被叫做世界白银的“秘窖”。

那么,这说明什么问题呢?说明了两点。首先,那个时候的中国和现在一样,是全球的制造业中心。世界各国都需要购买中国的商品,却没有对等的高价值产品可以卖给中国。所以中国在这几个世纪中,保持了巨大的贸易顺差,中国处于事实上的世界贸易体系的中心位置。

第二,也是更重要的一点,那个时候的中国和现在一样,是世界经济增长的火车头。何以见得呢?按理说,一个国家突然增加了大量货币,那肯定会引发通货膨胀啊。比如美洲金银大量涌入欧洲,立马就引发了欧洲的物价暴涨。但是,全球白银产量的将近一半来到中国,却并没有引发中国的通货膨胀。反而是,当17世纪全球白银减产时,立即引发了明王朝的通货紧缩。

根据经济学常识,这只能表明一件事,就是当时的中国经济处于显著增长中,需要大量的新增货币。源源流入的白银正好解决了这个问题,新增的货币又进一步推动了经济的增长和人口的增长,所以中国才没有出现通货膨胀。

不仅是中国,整个亚洲地区在这一时期,都出现了高增长、低通胀的良好经济势头。到1750年,亚洲人口占全球人口的66%,而亚洲的生产总值占全世界的80%。这充分说明,这个时期亚洲地区比世界其他地区拥有更强大的生产力。

好,我们刚才讲了,在15~18世纪的世界贸易体系中,亚洲地区特别是中国,生产了主要的贸易产品,吸收了全球一半的白银,是世界贸易和经济增长的中心。直到19世纪,欧洲才设法取代亚洲,成为了世界经济的新火车头。

那么,西方到底是如何实现赶超的呢?这就是我们前面提到的“李约瑟之谜”,也就是,近代之前,中国的经济发展和科学技术一直领先于世界,但是,工业革命为什么没有首先在中国发生?我得承认,对这个问题,作者并没有直接给出让人耳目一新的结论。他认为,是中国和亚洲地区的劳动力资源过于丰富,所以没有迫切的动力,用发展技术来节约人力;而欧洲作为后来者,特别专注于发展技术来提高竞争力,所以率先引爆了工业革命。这个结论对不对,这里我们不去展开讨论。

但我想特别指出的是,虽然作者没能对“李约瑟之谜”给出完美的解答,但他为我们理解这个问题,提供了一个全新的视角。作者指出,一直以来,西方学者对这个问题一直是在向内寻找答案,也就是去找,欧洲和世界其他地方相比,有什么特殊性和优越性。比如,社会学家马克斯·韦伯就说,欧洲崛起是因为一种独特的精神体系,即新教伦理带来的资本主义精神;而亚洲则因为“东方专制主义”,生产力始终处于落后、停滞的状态,需要被资本主义的西方拉入到全球体系中来。历史学家汤因比,通过研究20多个文明,宣布发现了“西方文明的独特性”。

总之,西方学者把欧洲崛起归因于欧洲独特的理性思维、制度、创业精神、技术、地理,等等,为了显示西方的独特性而拼命与世界其他地区划清界限。历史学家布罗代尔说得更明白,“欧洲以自己为中心组建起了一个世界”。

对此,本书作者认为,这是一种错误的“欧洲中心论”视角,完全不符合历史的真实,只是被打造出来的意识形态。既然一直以来,西方都是被裹挟在世界贸易体系之中的,那么,就不能切割开来,仅仅从西方内部的特殊性去寻找崛起的原因,而必须具有一种系统思维。

作者进一步指出,世界经济作为一个整体,它的中心地带和边缘地带总是随着经济周期而不断变动的。当中心地带遭遇经济的下行周期时,边缘地带如果抓住机会发起挑战,就有可能获得一个突然的发展契机,从而取代中心地带的位置。

作者认为,从18世纪开始,亚洲地区进入了经济的长期下行周期,而当时处于边缘地带的欧洲抓住机会,先是实行“进口替代”,也就是用自产棉布替代从印度进口的棉布;然后实行“出口拉动”,先是把产品出口到西非、美洲等殖民地,然后再推销到全世界。

这个过程,我们听起来是不是觉得特别熟悉?是的,两个世纪之后的20世纪,世界经济版图已经掉了个个儿——欧洲成为世界经济的中心地带,而亚洲沦为边缘地带。但是,到了20世纪下半叶,西方开始进入了经济的长期下行周期,而亚洲的“四小龙”“四小虎”以及随后的中国大陆,抓住机会,通过“进口替代”“出口拉动”等等,崛起为新兴经济体。到今天,全球制造业中心重新回到东亚,世界经济版图重新被改写。

其中最关键的一点在于,东亚地区的重新崛起,并没有照搬西方模式,并没有靠西方所谓独特的宗教精神和社会制度,而是走出了一条不一样的道路。这说明,世界经济中心总在不停地变动之中,边缘地区取代中心地区的可能性总是存在,而方法和道路也总是多种多样。没有哪个地区和民族存在一种必然的特殊优势,也没有哪一种制度安排是必然的成功样本。未来总在无限可能中展开。

所以说,《白银资本》这本书的最大价值在于,让我们重新理解了西方和中国的崛起。

我们以为,在西方崛起之前,世界贸易体系并不存在,只有一个个分散、封闭、落后的地方经济体。但实际上,15~18世纪,全球已经有了一个成熟的庞大贸易网络。亚洲地区特别是中国,生产了主要的贸易产品,吸收了全球一半的白银,是世界贸易和经济增长的中心。欧洲人用美洲金银,买到了一张搭乘亚洲经济列车的车票,并在19世纪设法取代亚洲,成为了世界经济的新火车头。而到了20世纪下半叶,这个过程又反过来了,东亚地区成功地融入了西方主导的全球贸易体系,成功实现了赶超。

从这段历史可以看出,世界经济作为一个整体,它的中心地带和边缘地带总是随着经济周期而不断变动的。当中心地带遭遇经济的下行周期时,边缘地区就可以抓住机会取代中心地区,这是世界经济的一种自然更替方式。在更替的过程中,方法和道路可以多种多样,不必归因于某种文明的“独特性”,或者某种特殊的制度安排。

撰稿、讲述:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.在15~18世纪的世界贸易体系中,亚洲地区是世界贸易和经济增长的中心。直到19世纪,欧洲才设法取代亚洲,成为了世界经济的新火车头。

2.世界经济作为一个整体,它的中心地带和边缘地带总是随着经济周期而不断变动的。

3.当中心地带遭遇经济的下行周期时,边缘地带如果抓住机会发起挑战,就有可能获得一个突然的发展契机,从而取代中心地带的位置。