《每个人的经济学》 徐玲解读

《每个人的经济学》| 徐玲解读

关于作者

张夏准,英籍韩裔经济学家,英国剑桥大学经济学教授。张夏准是当今发展经济学界的重量级人物,他的成名作是《富国陷阱》,他凭借这本书获得了多项国际学术大奖。

关于本书

本书是张夏准面向大众写的经济学普及读物。但是,这本书不是普通经济学教材的低配版,而是跳出了普通教科书的理论框架,站在一个更高的维度来向我们介绍经济学到底是什么,我们该怎么正确使用经济学这个工具。

核心内容

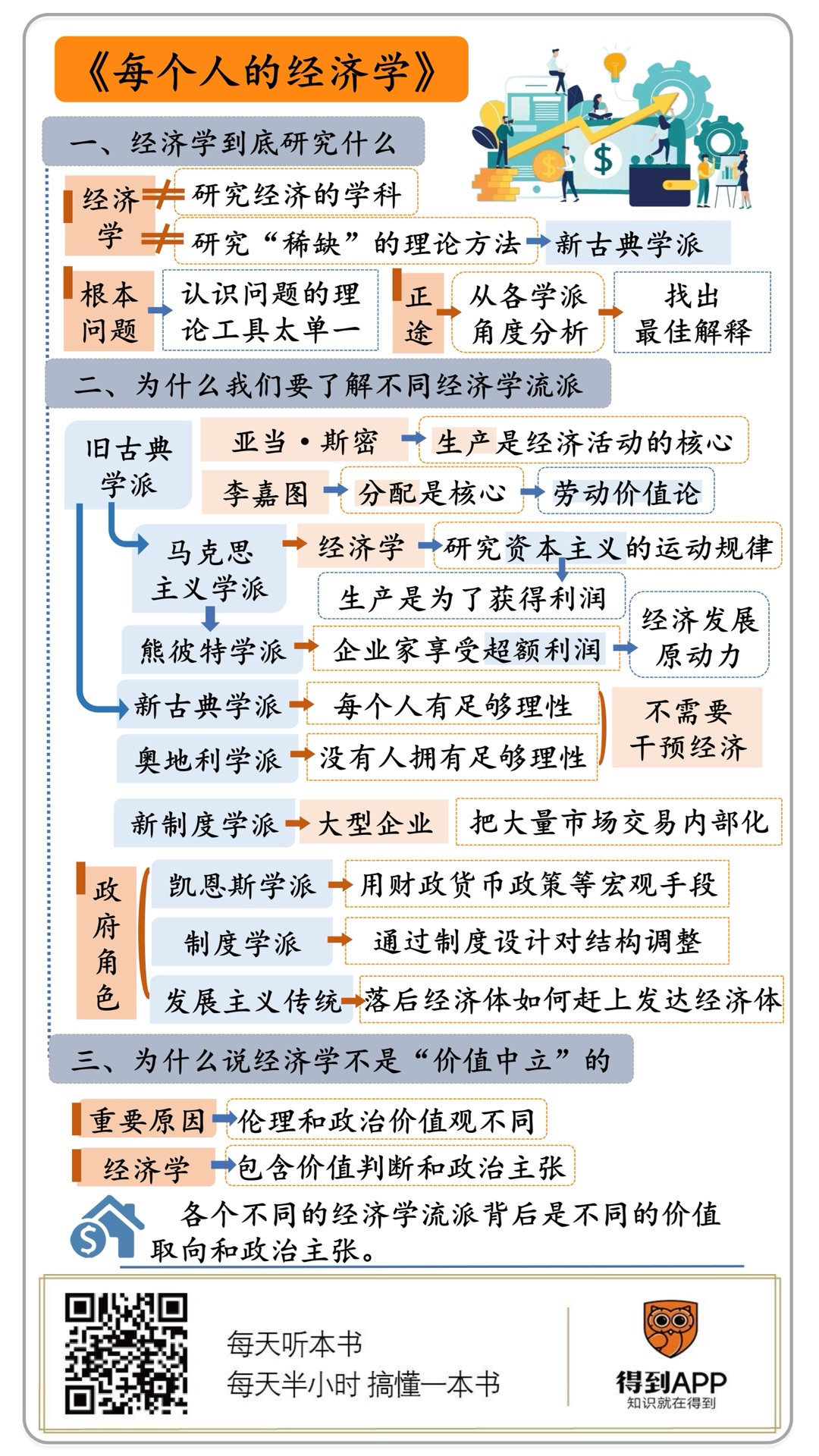

一、经济学到底是研究什么的?

二、为什么我们需要了解不同的经济学流派?

三、为什么说经济学不是“价值中立”的?

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《每个人的经济学》。作者叫张夏准,他是英国剑桥大学经济学教授,也是当今发展经济学界的一位重量级学者。张夏准的学术代表作《富国陷阱》我已经为你解读过了,这本《每个人的经济学》是他面向大众写的经济学普及读物。

既然是普及读物,意味着这本书的内容浅显易懂。不过要注意,浅显不等于浅薄,这本书绝不是普通的经济学教材的低配版,恰恰相反,这本书跳出了普通教科书的理论框架,站在一个更高的维度来向我们介绍经济学到底是什么,我们该怎么正确使用经济学这个工具。读完这本书,我有一个强烈的感受,就是“真佛只说家常话”。

在一开篇,张夏准就对经济学进行了自黑:经济学难吗?其实,经济学中95%的内容都是常识。经济学之所以看起来很难,是因为经济学家们故意用令人眼花缭乱的数学公式和艰深晦涩的专业术语,让普通人对经济学望而生畏。特别是近几十年来,经济学家竭力想要让大家相信,经济学和物理、化学一样,是一门“硬科学”,也就是说,在给定的条件下,只有一个正确答案。而且,既然经济学家已经给出了唯一正确答案,那么咱们普通大众就用不着再费脑筋,去思考那些抽象的货币、贸易、税收、就业等问题了,反正咱也不懂。

但张夏准不认同这种观点。他写这本书,就是要完成对经济学的“祛魅”:首先,经济学永远不可能成为像物理、化学那样的“硬科学”。这是因为,自然界的那些物理粒子没有自由意志,但是人有,所以关于人的问题就不可能有唯一正确答案。第二,经济学并不难,我们凭常识就可以理解,每个人都有能力去思考经济学问题。最重要的是,对于经济这样一个关乎每个人切身利益的领域,不能够只丢给经济学家去思考和决策。张夏准呼吁,每个负责任的公民都需要学点经济学,这就是书名“每个人的经济学”的含义。

还要说明的一点是,这虽然是一本经济学入门读物,但是像我这样多年学习经济学的人,读完之后也有极大的收获。接下来,我想向你汇报这本书对我最有启发的三个方面。第一,经济学到底是研究什么的?第二,为什么我们需要了解不同的经济学流派?第三,为什么说经济学不是“价值中立”的?

先来看第一个问题,经济学到底是研究什么的?你可能会觉得,这还不简单?就像物理学是研究物质的,法学是研究法律的,经济学当然也就是研究经济的嘛。嘿嘿,还真没这么简单。

就拿近些年最火的一套经济学畅销书《魔鬼经济学》来说。这套书的作者史蒂芬•列维特是根正苗红的经济学家,毕业于哈佛和麻省理工,年纪轻轻就当了芝加哥大学的经济学教授。但是列维特却说,他对那些传统的经济学问题,像股市与楼市、储蓄与投资、通胀与失业、汇率与贸易等等,统统不感兴趣。的确,我们翻开《魔鬼经济学》这套书,会发现书里讨论了一堆奇奇怪怪的问题,什么舞弊、堕胎、贩毒、3K党、恐怖分子等等,唯独没有讨论正儿八经的经济问题。既然如此,为什么书名叫做魔鬼“经济学”呢?

你可能会说,这是畅销书,是出版商为了赚钱搞出来的噱头嘛,不必当真。还真不是。很多主流经济学家都同意列维特的观点,认为经济学并不是研究经济的学科。更准确点说,他们认为经济学并不是研究某个特定主题的学科,而是一套理论方法,人们可以用这套理论方法来研究任何主题,就像《魔鬼经济学》的副标题说的,“探索万事万物隐藏的一面”。

这种对经济学的理解,早在1970年代就开始在学界兴起。当时,芝加哥学派的代表人物、经济学诺奖得主加里·贝克尔出版了一本学术著作,叫做《人类行为的经济分析》。书里就说,“经济学方法是一种适用于所有人类行为的方法”。也就是说,对我们生活的方方面面,大到找什么工作、要不要创业、和谁结婚、生不生二胎;小到每天中午的外卖点什么,都可以用经济学方法来做决策。贝克尔甚至提出了一个神奇的“婚姻公式”,用来计算人们什么时候该结婚、什么时候该离婚。

你看,从那时候起,经济学研究就已经大大超出了传统的经济问题,试图对人类生活的方方面面都享有话语权。人们把这种现象调侃地称为“经济学帝国主义”。

你肯定很好奇,经济学到底用了什么理论方法,这么神奇,可以解释一切、洞察一切?其实就两个字:“稀缺”。经济学家声称,经济学是一门关于“稀缺”的学问。经济学家喜欢说一句话,叫“天下没有免费的午餐”。注意啊,这可不是说下馆子必须给钱、杜绝霸王餐,而是说,如果考虑到资源的稀缺,我们在做任何一件事情的时候,都是以放弃另外一些事情为代价的。我们放弃的那些事情,就是经济学家说的“机会成本”。经济学就是研究如何在不同的机会中做出选择的学问。如果把人类生活的本质看成是不停地做选择,那么经济学当然就可以解释一切了。

问题是,这种对经济学的理解到底对不对呢?张夏准是不认同的。他用查理·芒格的那句名言来讽刺经济学同行:“手里拿着锤子,看什么都是钉子”。在张夏准看来,经济学根本没有能力用一套理论工具来解释世界上的一切问题。经济学家的任务不是拯救世界,也不是去研究那些个人选择的琐事,而是老老实实地搞清楚重要的经济议题。经济学家们光忙着多管闲事去了,结果连自家的一亩三分地都没打理好。

在一些最重要的经济议题上,比如金融危机,经济学家们就被反复打脸。经济学诺奖得主卢卡斯曾经在2003年宣称:“防止萧条的核心问题已经被解决了。”结果,几年之后就发生了2007年金融危机。在危机最严重的2008年11月,英国女王到访伦敦政治经济学院,女王很疑惑地问了在场的经济学家一个问题:这么大的危机,怎么当初你们就没有一个人预测到?

女王的问题让现场的经济学家们相当尴尬。据说,英国皇家学会专门召开了一个圆桌会,汇集了一批顶尖的经济学家,讨论该怎么回复女王。半年后,他们终于给女王陛下写了封信解释这件事。大意是,他们只评估了单个金融产品的风险,却忽视了整体的系统性风险。信里的一句原话是:“没能预测出这次危机的时间、幅度和严重性,是许多智慧人士的集体失误。”

张夏准认为,根本的问题在于,主流经济学家认识问题的理论工具太单一了。前面说经济学是研究“稀缺”的,这其实只是经济学中的一个流派,也就是新古典学派的主张。没错,从1960年代至今,新古典学派一直是经济学的主流学派,或者叫“正统经济学”。现在各大高校里学习的西方经济学教材,主要就是新古典学派的理论。但是你要知道,经济学远远不止新古典学派这一种理论工具。

在本书中,张夏准就给我们介绍了九大经济学派,每一种学派都有自己的研究重点和盲点、优点和缺点。面对一个经济问题,我们可以尝试从各个学派的角度去分析,从而找出最佳解释,而不是死死抱着一种方法,幻想着能解决所有问题。张夏准认为,这才是经济学研究的正途。

下面,我们就一起来考察这些经济学派,看看各个学派之间有什么传承和异同,能为我们思考经济问题提供哪些不同的视角。

既然有新古典学派,那自然就有“老”古典学派。古典学派的代表人物包括亚当·斯密、李嘉图、萨伊以及马尔萨斯。亚当·斯密认为,经济学是研究“国民财富的性质和原因”的,其中,生产是整个经济活动的核心。在《国富论》中,亚当·斯密就细致考察了一个小别针厂,怎样通过劳动分工,把生产率从每人每天20枚针提高到每人每天4800枚针的。

但是,比亚当·斯密晚半个世纪出生的李嘉图,就不太认同亚当·斯密的观点。李嘉图认为经济学研究的核心不是生产,而是分配。他感兴趣的是国民收入是如何在三个阶级,也就是地主、资本家和劳动者之间进行分配的,以及怎样的分配可以增加社会总福利。李嘉图还提出了劳动价值论,也就是商品的价值是由生产商品的劳动时间所决定的。

在李嘉图去世半个世纪之后,古典学派有了两个传承者:一个是新古典学派,一个是马克思主义学派。没想到吧?这两个看上去主张完全不同的经济学派,竟然同宗同源、同时兴起,它们各自继承了古典学派的一部分理论。

前面说了,古典学派强调生产与分配,认为经济体不是由个人而是由阶级构成,并且提出了劳动价值论。这三点全都被马克思主义学派继承、吸收。甚至可以说,比起新古典学派,马克思主义学派更忠实于古典学派的信条。在古典学派的基础上,马克思主义学派进一步提出,经济学就是研究资本主义的运动规律的。

顺便问一句:到底什么是“资本主义经济”?这个术语每个人都知道,但我们未必了解它的含义。简单说,资本主义经济是指,生产是为了获得利润,而不是为了供自家消费或者完成社会义务。马克思主义学派认为,资本主义经济因为私有财产权的固有缺陷,终将走向崩溃。

再后来,马克思主义学派也有了一个重要的传承者,就是熊彼特学派。在熊彼特的代表作《资本主义、社会主义与民主》这本书里,前四章全部是关于马克思的。有学者打趣说,“熊彼特只是换掉了形容词的马克思”。熊彼特和马克思一样,强调技术发展才是资本主义的推动力。熊彼特提出,企业家通过创新获得暂时的垄断地位,并享受超额利润,这就是推动经济发展的原动力。而且,熊彼特也和马克思一样,认为资本主义会衰亡,理由是,当企业规模越来越大,具有创新精神的企业家将会让位于官僚化的职业经理人,资本主义就失去了活力。

好,我们再来看古典学派的另一支继承者,新古典学派。新古典学派自认为是古典学派的嫡传弟子,因为他们继承了古典学派的两个重要理念,就是“看不见的手”和市场均衡理论。在“看不见的手”引导下,每个人都理性地追求个人利益,就能增加社会的整体福利;而且,从长期看,市场总能够实现自动均衡,不需要政府的干预。

正因为有这样的信条,大多数新古典学派的经济学家主张放任自由的经济政策,政府越小越好。除了新古典学派,还有一个学派更激进地主张放任自由和小政府,这就是奥利地学派,代表人物是大名鼎鼎的哈耶克。但是要注意,这两派虽然学术主张相同,他们的理由却截然相反。新古典学派认为,每个人都有足够的理性知道什么是最优选择,所以不需要干预;而奥地利学派却认为,人类理性是靠不住的,没有任何人拥有足够的理性知道什么是最优选择,所以不能去干预经济。

更有意思的是这些年大热的行为经济学派。这个学派通过大量实验,证明了奥地利学派对人类理性的看法,也就是,人类的认知系统存在一些明显缺陷,很多时候无法判断什么才是最优选择。但是,行为经济学派给出的政策建议却与奥地利学派完全相反:正因为人们不够理性,所以更需要政府采用各种明里暗里的方法来干预人们的行为。这就是理查德·塞勒等行为经济学家所倡导的“助推”政策,也就是巧妙地利用人类决策系统的缺陷,引导和推动人们做出更好的选择。

你看,新古典学派和奥地利学派对人类理性的看法针锋相对,但给出的政策建议却出奇地一致;而奥地利学派和行为经济学派对人类理性的看法是一致的,但给出的政策建议却截然相反,是不是很神奇?仔细去考察这些学派之争,你会发现非常有意思。

再比如,新古典学派虽然继承了古典学派的两个重要理念,也就是“看不见的手”和市场均衡理论,但很多人都没有注意到,新古典学派跟古典学派有几个重要的不同。

首先,古典学派认为,社会是由地主、资本家、工人等阶级构成的,他们既有经济属性也有道德属性;但新古典学派却认为,不存在什么阶级,社会就是由一个个原子化的个人组成的,也无所谓道德,每个人都绝对地理性和绝对地自私,像机器人一样在不停地计算着如何实现个人利益最大化。这就改变了古典学派对社会的根本假设。

第二,古典学派信奉劳动价值论,认为商品价值是由劳动时间决定的。但新古典学派认为,商品价值主要是由消费效用决定的。所谓消费效用,是指消费者从消费商品中得到的满足程度,是消费者对商品主观上的偏好和评价。

第三,古典学派认为经济学应该主要研究生产和分配,但新古典学派有不同意见。新古典学派不关心产品是怎样生产出来的,认为只要把资本、劳动等生产要素放在一起,然后就自动生成了各种商品和服务。中间的生产过程类似于一个“黑箱子”,经济学家不需要知道里面到底发生了什么。像工厂的组织架构、管理机制、技术研发、系统改良这些事情,交给管理学家和工程师去搞定就好了。同样地,新古典学派也不关心产品是如何分配的、分配合理不合理,而是将财富和权力的分配视为既定事实,不去质疑。

那么新古典学派关心什么呢?他们关心的是交换和消费领域。在新古典学派看来,整个经济体系就是一张交换的网络,一个个独立的、理性的、自私的个体通过自由交易来实现个人利益最大化。很显然,比起古典学派,新古典学派把经济学的研究视野变窄了很多。但更严重的问题是,在现代社会,这种对经济体系的想象是错的。

经济学诺奖得主赫伯特·西蒙曾经估算过,美国国内的经济活动只有20%是靠“看不见的手”,也就是市场机制来组织的。另外80%的经济活动,是在企业内部和政府内部,靠“看得见的手”,也就是计划、组织、协调、控制等管理手段来实现的。

在现代社会,最重要的经济活动决策者,是企业而非个人。全球总产出的10%是由200家最大的企业生产的;在制成品的国际贸易中,跨国公司的内部贸易占比高达30%~50%。比如,丰田公司在泰国的发动机厂,把产品卖给丰田公司在巴基斯坦的装配厂。这虽然也是贸易,但价格不是由市场机制决定的,而是遵照丰田总部的直接指令。

以罗纳德·科斯为代表的新制度学派认为,大型企业的本质,其实是把大量的市场交易给内部化了,用管理的“有形之手”来替代市场的“无形之手”,从而极大地节约了交易成本,提升了资源配置的效率。而企业做管理决策的过程,涉及股东、经理人、工会等各个利益相关者之间的复杂博弈,这和简单的个人利益最大化的决策是完全不同的。

所以,新古典学派把整个经济体系想象成无数个体通过市场机制进行交换,已经不合时宜了。科斯在1991年获得诺奖时,就在获奖演说上贬损了新古典理论一顿,说它只适合分析“在森林边缘拿胡桃交换草莓的孤独个体”。

在现代社会,如果说最重要的经济决策者是企业,那么,最重要的经济参与者就是政府,没有之一。在很多国家,政府是最大的雇主,有15%~25%的人为政府工作。而且,发达国家的公务员比例是远远高于发展中国家的。美国在发达国家中算是小政府了,但公务员也有2000多万,占美国总人口的6%。对比中国,目前有700万公务员和3000多万事业编制人员,加在一起约4000万,只占中国总人口的3%。在绝大多数国家,政府除了是最大的雇主,也是最大的支出者。平均来看,发达国家的政府支出占GDP的45%。

正因为政府在经济活动中的角色如此重要,有三个重要的经济学流派,也就是凯恩斯学派、制度学派和发展主义传统,都高度强调政府的作用。如果作一个简单区分,凯恩斯学派强调政府用财政政策和货币政策等宏观经济手段来调节经济;而制度学派强调通过制度设计,如金融监管制度、社会保障制度、公共管理制度等,来对经济结构进行调整。1930年代美国罗斯福新政,通常被视为凯恩斯学派的政策,其实罗斯福新政主要是由制度学派的成员推动的。

至于发展主义传统,则侧重研究落后经济体如何能够追赶上发达经济体,其中政府的作用更是至关重要。发展主义传统包括早期的重商主义、幼稚工业保护主义,以及现在的发展经济学。本书作者张夏准就是发展经济学领域的重量级学者。

好,我们来快速梳理一遍刚才提到的经济学主要流派:古典学派、新古典学派、马克思主义学派、发展主义传统、奥地利学派、熊彼特学派、凯恩斯学派、行为学派、制度学派与新制度学派。现在我们知道了,思考经济问题时我们手里绝对不是只有新古典理论这一把锤子,而是有一整个工具箱,这些工具可以帮助我们从不同的角度去理解和解决经济问题。

听到这儿,你会不会有一个疑问:为啥经济学有这么多流派,每个流派之间还相互打架?经常有这样的情况,两个经济学家同时获得经济学诺贝尔奖,但他们的观点却是截然相反的。比如2013年,美国经济学家尤金·法玛和罗伯特·希勒同时获得诺奖,尤金·法玛提出了一个著名的金融理论,叫“有效市场假说”,而罗伯特·希勒代表的行为金融学派却直接否定了有效市场假说。这种情况在自然科学领域几乎是不可能出现的。

据说有人对英国首相丘吉尔建议:千万不要去问经济学家的意见,因为他们每个人都有一个不同的意见;尤其是不要去问凯恩斯的意见,因为他一个人就有三种不同的意见。

经济学为什么会这样“精神分裂”呢?这就要说到张夏准在书里的另一个重要洞察:不同经济理论之所以相互打架,一个重要的原因就是经济理论背后的伦理和政治价值观不同。在古典学派时代,经济学本来就叫做“政治经济学”,这意味着经济学包含了价值判断和政治主张。古典学派的学者们也不认为自己是“经济学家”,更不是“科学家”,而是社会哲学家。后来,新古典学派把“政治经济学”改成了“经济学”,就是为了让自己的分析看起来像“纯科学”,不涉及道德判断和价值判断。

问题是,这可能吗?事实上,经济学绝不可能像新古典学派宣称的那样,是“价值中立”的。有些时候,经济理论之争实际上就是政治之争,比如凯恩斯学派大战奥地利学派,背后是关于政府应该拥有多大权力的政治争论。还有些时候,经济主张的政治意图比较隐蔽,需要你去细品。

举个例子,新古典学派有一个重要的理论叫做“帕累托标准”,意思是,只有当一部分人的境况变好而没有人因此变得更差,这才算是社会改进。反之,不管有多少人受益,只要有一个人的利益受损了,这就不是社会改进。听上去,“帕累托标准”好像是在保护我们每个人的利益不受损,但实际上,它是在暗中维护既得利益集团。在现实中,凡是真正的改革,是不可能不触动利益集团的利益的,否则就不是真改革。如果严格遵守“帕累托标准”,那整个社会只能是维持现状。张夏准建议,我们以后在听到一个经济主张时,长个心眼,先问一句“谁会获益”?

有些时候,看上去完全客观中立的统计数字,也暗含了价值判断和政治意图。因为数字在构建在理论之上的,面对复杂的现实情况,一个数字强调什么、忽略什么,取决于它背后的理论。比如GDP,这个看起来完全客观中立的经济统计数据,其实一出生就是和政治捆绑在一起的,它是美国赢得二战和冷战的幕后功臣。如果你感兴趣,可以去听我解读的另一本书《GDP究竟是个什么玩意儿》。总之,我们需要记住,经济学中的统计数据绝不等于客观事实,不能不假思索就接受。

好,这本书的内容我们就聊到这儿,来简单回顾一下。

张夏准认为,主流经济学家号称可以用同一套经济理论来解释世界上的一切问题,这是一种不折不扣的妄念。打开经济学的正确方式,是回到真正的经济领域,综合运用各家各派的理论方法,从不同的维度去理解和解决问题。经济学永远不可能成为一门“纯科学”,也不可能做到“价值中立”,各个不同的经济学派背后是不同的价值取向和政治主张。

张夏准说,归根结底,“经济学是一场政治争论”,它事关利益如何分配,事关谁受益、谁受损。经济学太重要,以至于我们不能只丢给别人去思考。就算你不是经济学家,只要你对重要的经济理论有所涉猎、并了解背后的政治和道德假设,你就完全有可能对经济事务做出明智的判断。最后,我强烈建议你去找原书来读一读,得到电子书就有,相信你一定会有收获。

撰稿、讲述:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1、打开经济学的正确方式,是回到真正的经济领域,综合运用各家各派的理论方法,从不同的维度去理解和解决问题。

2、经济学永远不可能成为一门“纯科学”,也不可能做到“价值中立”,各个不同的经济学派背后是不同的价值取向和政治主张。