《小而美》 哈希解读

《小而美》| 哈希解读

你好,欢迎每天听本书,我是哈希。今天为你解读的是《小而美》,副标题是“持续盈利的经营法则”。这本书的作者,是个来自美国的“90”后,叫萨希尔•拉文吉亚。他最主要的成就,是创办了一家科技公司——类似一个专门帮创作者卖作品的淘宝。

“90”后,这么年轻,还只创办过一家公司,他能有多少赚钱经验?他写的东西,能有价值吗?

说实话,我自己一开始,是有这个疑问的。但是,读完这本书之后,我发现,这位作者的经历,还真是很有启发意义。

2019年,他在网络上发了一篇文章,叫《打造10亿美元级企业梦想破灭后的自我反思》,当时有数百万人转发,迅速在网上传开,引发了很多共鸣。

怎么回事呢?原来,当年他创办那家公司的时候,可不是朝着年入百万、千万这种“小目标”去的,而是奔着10亿美元级企业去的,也就是我们经常说的,“独角兽企业”。一开始,他进展很顺利,但是后来,现实给了他沉重的打击——这个过程后面我们会展开说。总之,想成为独角兽,是不可能了。

那怎么办呢?躺平吗?放弃吗?作者不愿意。

经过一段非常痛苦的反思,他意识到,即使成不了独角兽,我依然可以做一家“小而美”的公司,依然可以很赚钱。于是,他转变了经营思路,让公司起死回生。在他写作这本书的2021年,他依靠这家公司的年收入已经超过了1000万美元。

后来,作者把他的反思,写成了这本书。他认为,相比于一味追求成为“独角兽”,创办一家小规模、但能持续赚钱的企业,是一种更切实、更容易实现的思路。

在当下的中国,对于很多正在开拓新事业的人来说,其实都要思考类似的问题:当经济不再高速增长的时候,我怎么能实实在在地把钱挣了,而不是被春秋大梦蒙住了双眼。咱们得到平台上的香帅、何帆老师,也特别推荐这本书。比如香帅老师说:“做大不等于做强。如果(赶上)市场不好(的时候),反而会大而不强。‘小而美’,正是未来社会的一个趋势。”所以,从这位“90后”创业者的身上,我们重点要学的,可能不是怎么成功创业的经验,而是在这个时代,我们怎么生存的经验。

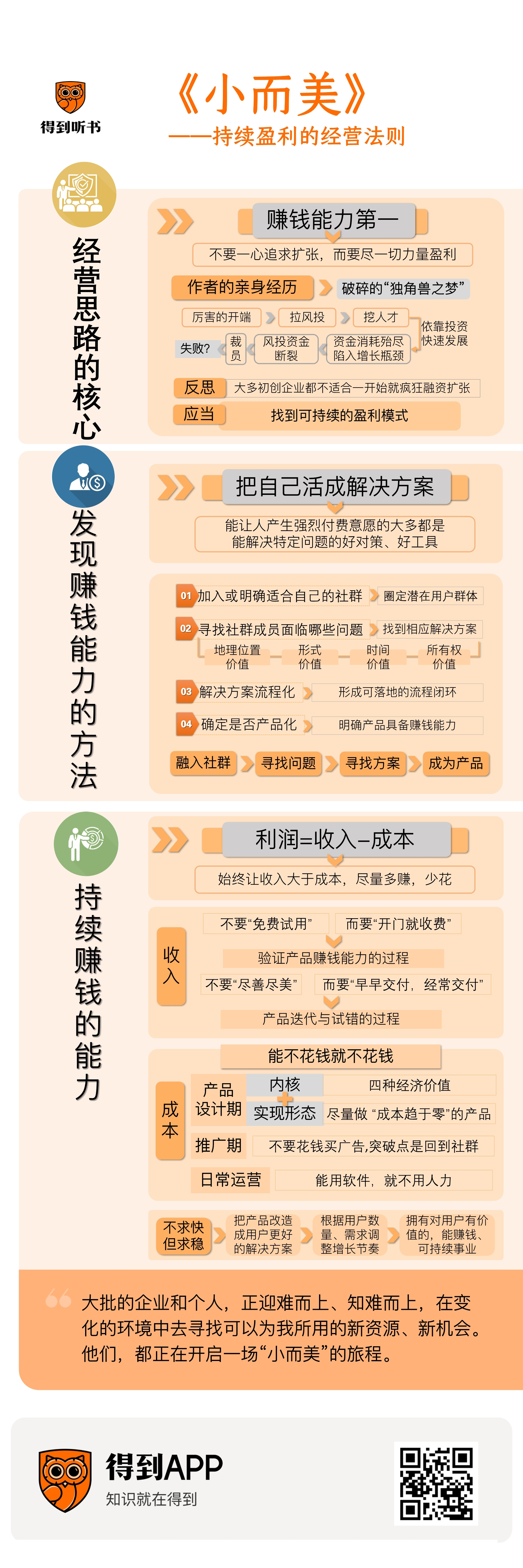

接下来的音频,分为两部分。首先第一部分,我们来说说,“小而美”经营思路的核心,那就是“赚钱能力第一”;第二部分,我们就来说说,怎么发现自己的赚钱能力,并且持续拥有这种能力。

好,首先我们进入第一部分,说一说“小而美”经营思路的核心——“赚钱能力第一”。如果要用一句话来解释的话,那就是:不要一心追求扩张,而要尽一切力量盈利。

这个观点,正是源于作者的亲身经历。前面说了,作者创办的公司,经历了“起——落——起”的过程。先是“独角兽”梦碎,后来又以“小而美”的形象重生。这整个过程,咱们现在就来展开说说。

2011年,还在上大学的作者,突然有了一个想法,就是要给创作者们,提供一个平台,让他们的作品可以在线上自由交易,尤其是那些数字化的产品,比如一个视频教程,一个音频课,一个软件的会员服务,甚至小到一个数字图标,等等。他觉得,这是一个“10亿美元级企业”的点子。所以他没等手里的股权兑现,就离开了拼趣团队,去追逐自己的“独角兽之梦”了。

很快,他就设计出了一个简易的交易网站,开张营业了。他给这个网站起名叫Gumroad。网站投入使用的第一天,访问人数就高达5万多——这是一个很厉害的开端,让作者信心更足了。

那,有了好的开端,下一步是什么呢?对于一头未来的“独角兽”来说,当然是拉风投了。

于是,作者开始在硅谷里频繁穿梭,在一个接一个的会议室里开会,向风险投资人们激情讲述他的构想。后来,他成功获得了800 多万美元的投资。给他投资的这些人,大多是风投圈的大佬,曾经孵化出亚马逊、苹果、谷歌、脸书、推特等等很多互联网巨头。他们也像作者一样,相信自己看到了一头正狂奔而来的独角兽。

好,这下,钱有了,那一头“独角兽”还需要什么呢?显然是人才。很快,作者从互联网巨头们那里挖来了几十号人,红红火火地干起来了。他感觉,用不了多久,自己就能带着这群一流的人才,把这个平台推向全世界,然后名利双收,跟比尔·盖茨、股神巴菲特谈笑风生了。

可惜,这些并没有实现。一开始,公司靠着投资人的钱,快速发展;但是,在这些钱花光之后,就陷入了增长瓶颈。之后的9个月,他们一直在想办法筹更多的钱,但都失败了。断了风投资金的Gumroad,就像是没了油的汽车,往前跑不动了。

再后来,作者裁掉了公司大部分员工,只剩了几名核心人员。虽然Gumroad网站当时还在运营,但他觉得自己彻头彻尾地失败了。他从硅谷搬到了一个安静的小城市,打算好好想想企业重组的问题。

但是,在这个小城市,事情发生了转变。作者在这里认识了一些新朋友,他们听完作者的经历,都觉得,一开始就想去创立一个10亿美元级企业,他肯定是疯了。难道Gumroad 现在不够好吗?毕竟它还在持续运营,还在给很多创作者提供他们想要的服务,这不就挺好的了吗?

最开始,作者没法理解他们这种看法。毕竟在硅谷,没人是这种观念,大家想的都是“要么做大,要么回家”。但是渐渐地,作者开始意识到,朋友说的有道理。虽然他当年一心追逐的独角兽,最后只不过是一头小矮马。但是这头小矮马,却正在实现他最初的愿景:成千上万的创作者都在用 Gumroad做小生意,他们在这里卖掉了自己的课程、电子书或者自己设计的软件,拿赚到的钱补贴生活、供养子女。越来越多的写手、程序员、手工爱好者,还有其他各类创作者,都来到这个平台,一天天实现他们的梦想。

慢慢地,作者意识到,问题的根源不在于公司,而在于他自己。他当时一心想的都是那头遥不可及的独角兽,嫌弃企业没能继续扩张规模;但是他忽略了,企业其实一直是盈利的,规模也跟它的目标市场很匹配。对于一些投资人来说,Gumroad 可能是一个糟糕的项目,但是对于它服务的客户来说,它却是一个很不错的平台。

想通了这些之后,作者决心重整旗鼓,好好发展Gumroad。他不再想着怎么扩张,而是把精力放在怎么给创作者们带来更多价值上。后来的收效也很显著。2020 年,他们为平台上的创作者创造了 1.4 亿多美元的收入——比 2019 年增长了 87%。同时,平台自身的收入也超过了千万。

后来,作者在网上发了一篇文章,就是我们开头提到的那篇——《打造10亿美元级企业梦想破灭后的自我反思》,里面讲了他这些年创业的经历、吃过的教训、思想的转变。这篇文章很快在网上蹿红,很多人表达了共鸣。

从那以后,作者又接触到很多创业者,了解到了他们的故事。他也越发深刻地认识到,其实大多初创企业,都不适合走独角兽那条路,不适合一开始疯狂融资扩张,追求“赢家通吃”,想着做成市场巨头。很多企业在创业早期,不得不找风投大量融资,其实是因为它们没能找到一种可持续的盈利模式,来维持企业的正常发展;最后,只能陷入盲目求大的怪圈,把扩张当成了企业最重要的目标,忽视了盈利。

作者认为,创业就像航海。像这样,光靠着融资来发展,就像是一头扎进海水里,不停地踩水、扑腾,等着救生艇来救命。这样的思路是不可持续的。那可持续的思路是什么呢?是造一艘你自己的船。而这艘船,就是企业的盈利能力。换句话说,不管你的蓝图有多宏伟,首先,你得赚钱,得先有盈利这艘船,它才有可能载着你去别的地方。

这就是我们开头说的,“小而美”经营思路的核心——“赚钱能力第一”。作者用了8年的时间,饱受波折痛苦,才领悟到这一点。

好,那么说完了“小而美”经营思路的核心——赚钱能力第一,那么接下来的问题就是,怎么找到自己的赚钱能力,并且让自己持续拥有这种赚钱能力呢?

先来说怎么找到自己的赚钱能力。从书里我们可以总结出一句话,那就是,把自己活成一个解决方案。作者提醒我们,在当今世界,能让人产生强烈付费意愿的,大多都是那些能解决他们特定问题的好对策、好工具。所以,让你自己、你的产品,或者你的公司,成为一个特定的解决方案,是一条赚钱的“快车道”。

怎么做到呢?对于创业者来说,作者的建议是,要融入一个细分的社群,在社群中寻找你要解决的问题。

比如,拿作者自己的经历来说。他为什么会产生创办Gumroad的想法?是因为,2011年的一天晚上,他给一个项目做一个铅笔图标,花了足足四个小时。而如果能从网上直接买来一个别人设计的图标的使用权,那这四小时就能省下来了,他是乐意花这个钱的。当时他正好在一个设计师论坛里,跟很多人都很熟。他发现,其实很多设计师都有类似的烦恼:因为怕侵犯版权,所以必须自己做各种小图标,费时费力,做完了也只能用一次。但是,如果这些图标是能交易的,那需要图标的人能省事,供应图标的人能挣钱,两全其美。只不过,当时并没有这么一个,给数字内容创作者提供的交易平台。于是,这就成了他的创业灵感。

这个故事听起来很轻巧。但是,如果想按这个思路来找创业灵感,其实有很多要注意的点。

首先,这个社群,最好不是你想创业了,才去现加的,而是你平时就已经在里面的。你要想清楚,自己平时到底属于哪个群体?自己线上线下的所有时间,跟哪些人相处最多?比如,在线下,你经常参与哪些工作坊、培训班、社交活动?在线上,你平时喜欢逛哪些论坛?有没有加入过某个网站的兴趣小组、话题讨论组?有没有在社交媒体上加入一些社区?作者还特别讲到,很多在线课程也拥有跟社区一样的功能,课程学员们在评论区的互动,往往能形成一个自发的、围绕着特定话题的良性社区。其实,我在咱得到站内看到很多课程的讨论区,听书的评论区,还有大家在知识城邦里自发组织的读书会的时候,也很明显地有这个感觉。

好,说回来。一旦你加入或者明确了适合自己的社群,就算是圈定了自己的潜在用户群体了。下面,就可以开始想想,这些社群成员面临哪些困难。因为你也是成员之一,跟他们是一类人,所以你可以先想想,自己处在这类人的角色的时候,遇到过哪些困难;或者也可以,刷刷社区或论坛里的评论,看看有没有人在吐槽什么问题。这就是为什么,作者强调要从社群入手。因为如果你想着去创造一个,适合所有人的东西,那你最后很可能找到的是一个“伪需求”,做出一个没有人真正需要的东西。而一旦你了解了你想关注、想帮助的人群,就能更容易地看到他们的问题。找到问题,解决方案也就不远了。

如果你还是觉得没有思路,作者也给出了一些指引。用经济学的视角看,人们购买产品或者服务,一般是冲着四种价值去的。一是地理位置价值,也就是,你能让不容易获得的东西,变得容易获得。比较初级的形式,就是代购。而相对高阶的玩法,是知识迁移。比如,你能把即兴喜剧剧场里的技巧,变成课程,来帮助写字楼里的商业人士(注:具体可见得到电子书《向即兴表演学商业》),这就是一种更高阶的地理位置价值。二是形式价值,也就是通过排列组合之类的形式重组,让东西更有价值。比如,你能把附近三公里的健身房动员起来,推出一个区域健身会员,这就是形式价值的一种。三是时间价值,也就是,你能让慢的东西变快。说白了,就是提高效率。四是所有权价值,也就是,在一些交易环节比较多的生意中,你能移除中间商,降低交易成本。这也是价值。这四种价值,既是寻找问题的方向,也是形成解决方案的思路。不管是创业,拓展新业务,还是发掘自身独特价值,都可以做参考。

好,在找到关于解决方案的思路之后,紧接着要做的,就是把它流程化。什么意思呢?就是把你这个方案,怎么能帮用户解决问题,一步一步都用纸和笔写清楚,不要漏掉流程中的任何一个环节。比如,你想创建一个帮创作者交易作品的网站,那就要想清楚,如果你自己是一个创作者,想在这个平台上卖掉作品,那你怎么把作品挂上去?怎么曝光?买卖双方怎么沟通?买家怎么支付?支付完怎么评价?怎么售后?这样,一步一步都写清楚,能保证你的想法是一个可落地的流程闭环,不是一个空想,没有重要疏漏。

然后,你可以拿着这个流程去跟社群里的人聊,去搞清楚,他们会不会为这么一个产品掏钱,并且根据他们的意见,不断对流程做优化,直到10个人里面有一半以上都表示愿意掏钱,那你的产品大概率就具备赚钱能力了;这个时候,你才可以着手做样品,试运行,做推广。而如果没多少人愿意为你的产品掏钱,那就及时刹车,不要推进了。毕竟,要记住那个核心理念——赚钱能力第一。

好,到这里我们说的都是,怎么发现自己的赚钱能力。一句话来回答就是:把自己活成一个解决方案。而对于创业者来说,还可以把这句话进一步扩展一下,那就是:是社群把你引向问题,问题把你引向方案;流程化的方案就成了产品,能赚钱的产品就成了生意。

好,说完了怎么发现自己的赚钱能力,我们接下来要说的是,怎么让自己持续拥有这种赚钱能力。

这里的关键,在于牢记一个很简单的公式,利润=收入-成本。想要保持赚钱能力,就要始终让收入大于成本。在走每一步的时候,都要尽量多赚,少花。

说着容易,怎么做到呢?先来说收入这边,作者建议,在起步阶段,不要搞“免费试用”,不要想着先靠这个把用户吸引来,让他们产生粘性再交钱;而要“开门就收费”,不管是前10个还是100个用户,都必须交钱才能用产品。这也是验证产品赚钱能力的过程;靠免费撑起来的使用量,很可能有误导性,让你看不清真实的市场反馈。

另外,在刚开始的阶段,不要想着把产品弄得尽善尽美了再推出。只要在你的调研中,有些人表示愿意为现在的方案付钱了,那就可以先推出一版。然后紧盯付费用户的反馈,根据他们提的建议,不断迭代、试错。用书里的话概括就是“早早交付,经常交付”。不过,在往你现有的产品里添加任何新东西之前,都要先想想,这个东西能不能让别人愿意为产品掏更多的钱。毕竟,在“小而美”的经营思路里,我们的一切动作,都要指向“赚钱能力”这个核心。

说完了收入,再来说成本这边。作者的观点,用一句话概括,就是“能不花钱就不花钱”。围绕着这个观点,他提出了很多建议。

比如,一开始,可以尽量做那些“成本趋于零”的产品。最典型的,有这么三类:一是通过数字内容出售你的知识,形式包括直播、视频课、音频课、电子书、文章合集、播客,等等。现在很多社交媒体、音视频平台上的大V小V,做的就是这个事。第二类是提供信息服务。比如,把社群里的一些用户连接起来,组成一个更小的圈子,给这群人提供有针对性的信息服务,收一点会员费;像健身群可能就是每天分享最新健身知识、减肥食谱、健康小贴士,投资讨论群可能就是每天分享市场情况,还有一些专家分析、券商观点,等等。三是像作者一样,设计一款网站,或者软件,当然,这个有点技术门槛,如果你自己就懂技术,那当然是不用花什么钱了,但如果需要从外面雇人来做,也还是需要花些钱的。

这里再多说几句,前面我们提到了四种不同的经济价值:地理位置价值、形式价值、时间价值和所有权价值。这个,可以看作我们设计解决方案的内核;而刚才提到的,那些“成本趋于零”的产品,可以看作是解决方案的实现形态。把二者组合起来,很可能就会形成合适的产品或者业务。比如,用在线小组网课的形式,帮人们学会时间管理技能,就是“数字内容”+“时间价值”;还有创建一款办公小插件,把一个人工流程自动化,这就是“软件”+“形式价值”“时间价值”。

好,说完了产品设计期,再说推广期,很多人首先想到的就是在社交媒体上买流量曝光,找视频博主、播客做广告,或者在网站、报纸、杂志上投广告。但作者的建议是,在起步阶段,尽量不要这样花钱去买广告。因为这也更偏向于“烧钱换增长”的思路。而在“小而美”的经营思路下,我们应该能不花钱就不花钱。突破点还是要回到社群。作者推荐的路径是,在产品正式推出之前,就先让自己变成社群里的活跃分子、知识达人,经常输出有价值的内容,让社群里的一些人认识你、认可你,然后跟这些人建立联系;他们会成为你的第一波“种子用户”。如果你的产品真的能帮他们解决问题,那么他们会自发帮你宣传,带来更多用户。与此同时,你也要继续在社群里帮助别人、分享经验,扩大自己的影响力,也让更多人知道你的产品。

等你把自己所在的这一片社群里的潜在用户挖掘得差不多了,再考虑拓展更广的市场人群。流程跟之前差不多,依然是,先找好你的的目标人群,然后找到在里面有影响力的网络达人,把他们作为这群人的切入口。你可以给他们免费提供产品,或者根据粉丝量来谈宣传费用。根据作者的经验,目标人群定得越精准,往往广告花费会越少,投入收益比却会更高。

说完了起步、推广,再说说企业的日常运营。在这个阶段,怎么省钱呢?作者的建议是,能用软件,就不用人力。比如自动化的财务软件、项目管理软件、技术维护软件、数据监测软件,这些都可以是你的帮手,甚至还有软件可以帮你完成企业需要的法律文书,帮你给新用户发邮件、收集他们的反馈。在当下,其实一个初创企业的很多基本需求,都能用软件满足。而且相比于人力来说,软件的成本要低得多。如果企业发展了一段时间,必须要找人力协助了,那么,能外包、找自由职业者,就不招全职员工。如果招全职,那么,能线上办公、咖啡厅办公,就不租固定办公室。这样除了省钱,还有一个好处,就是给你减少牵绊,即使有一天你不想做了,也能立刻就抽身出来,退出成本很低。

总之,想要持续保持赚钱能力,根本思路就是让成本始终小于收入,能省则省。可能有人会感觉,作者这个思路,是不是太“小家子气”了?其实,这些,也是作者在创投圈摸爬滚打了十几年之后,结合自己经历过的、看到过的,总结出的一个“教训之谈”。很多企业在刚刚成立的时候,收入增长很快,钱好像来得很容易;一些创始人就不怎么珍惜这些钱。他们会觉得,持续增长是件很简单的事。但是,相比于初期的快速增长,后续的持续增长其实是个更大的挑战。作者见过很多倒闭的企业,它们中的大多数,都不是因为收入突然下降才倒闭的,而是因为没控制好花钱的手。比如,烧钱扩张、一下子把摊子铺得太大,或者太快招人,仓储、办公空间过度开支,等等。

所以,作者在书里反复劝说读者,在起步阶段,少折腾,不要发展太快,不要搬去硅谷,不要找大办公室,不要招太多人。总之就是,不求快,但求稳。不管是你赚到的,还是筹到的每一分钱,都要优先用于,把自己的产品改造成一个对于用户来说更好的解决方案;然后,随着你用户数量,还有他们的需求、付款意愿的变化,来调整自己的增长节奏。到最后,你会拥有一份对用户真正有价值的,能赚钱、可持续的事业,虽然,你可能不是那个一时风头最盛的,但很可能是那个笑得最久的。

好,以上,就是这本书里,我想跟你分享的重点内容。总结一下:

作者经过过往十几年在创投圈的摸爬滚打,深刻认识到,对于多数人来说,一心追求成为“独角兽”,风险太大,很可能失败;而采用“小而美”的经营思路,更切实,也更容易实现,适用于更多想开拓新事业的人。

今天,我们首先讲的是,“小而美”经营思路的核心——“赚钱能力第一”。展开来解释的话,就是:不要一心追求扩张,而要尽一切力量盈利。

怎么找到自己的赚钱能力呢?一句话:把自己活成一个解决方案。而对于创业者来说,还可以把这句话进一步扩展一下,那就是:是社群把你引向问题,问题把你引向方案;流程化的方案就成了产品,能赚钱的产品就成了生意。

一时赚钱还不够,怎么能持续赚钱呢?关键在于牢记一个很简单的公式,利润=收入-成本。想要保持赚钱能力,就要始终让成本小于收入;发展不求快,但求稳;不求风头最盛,但求笑得最久。

其实,作者讲的这些内容,不仅可以是一家初创企业在市场汪洋中的生存策略;也可以是一项新业务在陌生领域的生存策略,一个职场人在不确定性环境中的生存策略。因为,所谓生存,就是尽一切力气活下来。不管是在市场中,还是组织里,想要找到自己的生态位,就得挖掘出自己能贡献的独特价值,找到别人需要的,跟自己擅长的之间的衔接点,让自己活成一个值得让别人掏钱的解决方案;而想要生存得更久,更好,就不能一开始就好高骛远、急功近利,而要稳扎稳打,每一步都释放出自己的价值增量,得到确认,再开展下一步;同时,要学会自保,不要轻易投重注,下血本,最好能让自己始终处在一个损失可控、能及时抽身的安全位置。这些,都是“小而美”思路能给我们的启发。

最后,我想借用何帆老师给这本书的推荐语,来作为今天的结尾:

经济生态系统已经改变,旧的物种会消失,新的物种会崛起,未来的新物种很可能不是像恐龙和鲸鱼这样的庞然大物,而是像麻雀这样能迅速找到新的生态位的聪明物种。在过去2020-2022年的市场中,我们已经看到了大批的企业和个人,正迎难而上、知难而上,在变化的环境中去寻找可以为我所用的新资源、新机会。他们,都正在开启一场“小而美”的旅程。

好,今天这本书,我们就聊到这里。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。原书电子版已经为你附在最后,欢迎你进行拓展阅读。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这个音频免费分享给你的朋友。

恭喜你,又听完了一本书!

划重点

-

对于多数人来说,一心追求成为“独角兽”,风险太大,很可能失败;而采用“小而美”的经营思路,更切实,也更容易实现,适用于更多想开拓新事业的人。

-

“小而美”经营思路的核心——“赚钱能力第一”,也就是,不要一心追求扩张,而要尽一切力量盈利。

-

是社群把你引向问题,问题把你引向方案;流程化的方案就成了产品,能赚钱的产品就成了生意。

-

利润=收入-成本。想要保持赚钱能力,就要始终让成本小于收入;发展不求快,但求稳;不求风头最盛,但求笑得最久。