《大国锁钥》 陈章鱼解读

《大国锁钥》| 陈章鱼解读

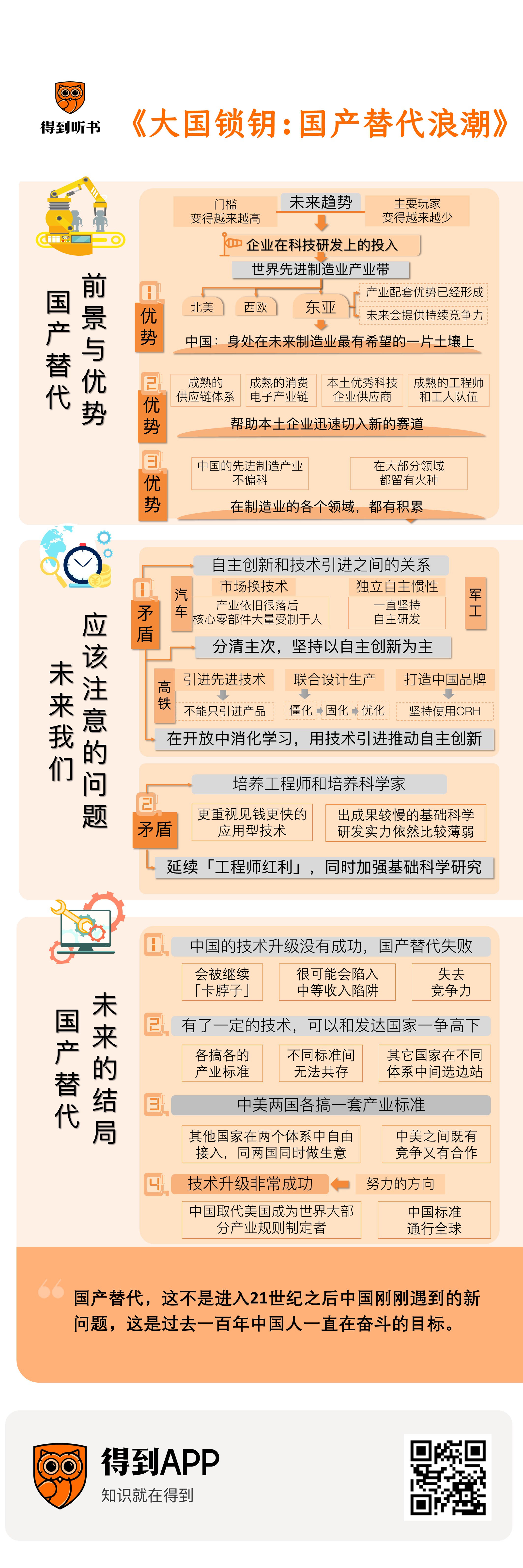

你好,欢迎每天听本书,我是陈章鱼。今天我要为你解读的这本书叫《大国锁钥》,它的副标题是《国产替代浪潮》。这本书在2022年11月出版,谈的是中国制造和创新的问题。

我想请你留意一下这本书副标题中的“替代”两个字。这两个字,可以说是这本书的题眼。很多我们现在关注的问题,技术引进、自主创新、中国制造、卡脖子、全球竞争等等,都可以用国产替代作为线索串联起来。

而且从这个视角观察你会发现,这不是进入21世纪之后中国刚刚遇到的新问题。这是过去一百年中国人一直在奋斗的目标。在一百年前,一九二几年的时候,中国的工业产品几乎都被国外垄断。军队里用的是洋炮、洋枪,城市里不要说汽车,就连自行车、人力车都是外国生产的洋车,甚至连民生市场也都被洋面、洋布、洋肥皂占据。当时就有一帮民族企业家,开始建立中国人的工厂,从钢铁、纺织、水泥到肥皂、火柴、面粉,一个阵地、一个阵地和国外企业竞争。这被当时的人们称为“兵战之外的商战”。

一百年后,我们赢得了兵战,创造了和平,而兵战之外的商战还在继续。不过从面粉和肥皂升级成为芯片和大飞机,从生产的替代升级为科研和创新的替代。

那么,在这个时代,中国人自主创新的底气在哪里?中国制造的优势在哪里?过去发生的事情又给了我们哪些经验和教训,这是我们能从这本书中获得的启发。

这本《大国锁钥》有三位作者,曾航、周廉卜和涂逸君,他们都是资深的媒体人,长期关注和研究国产替代问题。在这本书当中,三位作者梳理了二十多个中国制造的相关领域,其中既有我们踩过的坑,也有我们走对的路。他们通过分析这些领域的实际案例,找到其中共性的经验,看一看国产替代未来的路应该怎么走。

二十多分钟的时间,我肯定没有办法把这些领域的案例都给你说一遍,咱们就重点关注书中总结出来的共性经验。

我会分成三个部分为你解读这本书,第一部分我们来看看,国产替代的前景如何?我们拥有哪些优势?第二部分我们再来看看,未来我们又应该注意哪些问题?第三部分我们来说说,这场国产替代,未来会是怎样的结局?

我们先来分析一下自己的优势。

书中给出了一个未来趋势:回溯过去20年全球的先进制造业,会发现一个很有意思的现象,这场游戏的门槛在变得越来越高,主要玩家在变得越来越少。

咱们拿手机市场举例,之前在功能机的时代,手机市场上曾经有几十个品牌共同竞争,什么诺基亚、摩托罗拉、飞利浦、LG、索尼、夏普,都是当时响当当的牌子。可是等到进入智能手机的时代,全球市场上的主要玩家就只有苹果、三星、华为、小米、OPPO、VIVO这几家了。你看,玩家在迅速变少。

汽车行业也是。现在的燃油汽车,是来自十几个国家的几十个品牌在互相竞争,可是这些车企,又有多少可以在新能源汽车的时代继续拥有竞争力呢?有人预言,未来的新能源汽车市场,最终可以继续留在牌桌上的品牌,很有可能不会超过5个。那么,就会有一大批传统的车企在未来走向衰落,乃至于一大批传统的汽车强国在未来失去竞争力。

这是先进制造业的一个缩影。那么,今天我们可不可以预测,哪些企业、哪些国家,在未来还有机会呢?书中给了我们一个风向标,就是看企业在科技研发上的投入。

书中统计了2019年全球研发投入的2500强企业所在的国家或地区。排名第一是美国,有775家企业;排名第二是中国大陆,有536家企业;再往后是日本、德国、中国台湾、法国、韩国和瑞士。2500强企业,有超过2000家都在这些地方。由此我们可以得出结论,在未来很长一段时间,世界将只剩下三个地区有可能形成先进制造业的产业带,就是北美、西欧和东亚。除了这三个地区,其他地方想要再发展出一个先进制造业的产业带,几乎不可能。为什么呢?因为当地公司在研发上投入过少,南美、西亚、非洲的绝大部分国家,都只有不超过10家企业,在那个2500强的名单上。科技产业密度低了,就很难形成产业聚集效应。

这就是我们的第一个优势,我们身处在未来制造业最有希望的一片土壤上。

那么,如果我们把目光再聚焦一些,就看北美、西欧和东亚,我们所处的东亚地区在这三个地区中间,还有没有优势呢?答案依然是肯定的。

书中给东亚地区列出了一长串荣誉,真的是让人看完非常骄傲。我们所处的东亚地区,是世界上最主要的消费电子产业带、世界主要的汽车产业带、世界主要的先进化工产业带、世界主要的重工业基地、世界主要的轻工业基地。这些不只是当下的荣誉,也是未来的优势。产业配套的优势一旦形成,将会在未来提供持续的竞争力。

举个例子,刚才咱们说到东亚地区是世界上最主要的消费电子产业带,这个很大程度上,有苹果公司的带动。2020年,苹果公布了全球范围内最大的200家供应商,以及它们旗下的610家工厂。610家工厂中,位于东亚的加起来有超过500家,位于中国大陆的工厂是259家。

这本《大国锁钥》的作者之一曾航,他在2011年的时候出版过一本书叫《一只iPhone的全球之旅》。如果你翻一下那本书就会发现,就在十年前,中国还只在苹果全球供应链上一个不起眼的位置,只能生产玻璃盖板、外壳这些低端零部件。那些技术含量最高,价格最昂贵的芯片、屏幕,都是在韩国、日本生产的。

但是十年之后,不仅整个苹果的供应链重点都放在了东亚,而且是以中国作为核心。这是因为苹果的组装厂主要在中国大陆,其他供应商则需要最大限度地靠近组装厂。

这对于中国制造业有很大的带动。因为可以摊薄其他厂商的供应链成本。华为、小米、OPPO、VIVO,这些中国本土手机厂商能够成为全球智能手机的顶级玩家,很大程度上就受益于苹果已经在这里打造出了成熟的供应链体系。而且不止于手机,像大疆的无人机,还有新能源汽车,它们的快速发展,都是因为我们已经拥有了一个成熟的消费电子产业链,还有一大批本土优秀的科技企业作为供应商。更不用说,这些年来,培养了无数成熟的工程师和产业工人。这些都会成为中国发展先进制造业的宝贵财富。

这一波产业转移可以说是几十年一遇的好机会,很幸运被我们赶上了。精密电子工业不像服装、玩具这样的制造业。电子工业的产业链一旦成熟,再想要进行转移,难度非常高。北美和西欧就算是现在下定决心,要重建这样规模庞大的精密电子供应链,也绝非易事。

举个例子,2018年,在当时的美国总统特朗普的游说下,富士康宣布要在美国威斯康星州投资100亿美元新建一座液晶面板工厂,但是一直到特朗普下台,这个工厂也没有投产。而在这段时间,中国的京东方液晶面板工厂已经连续扩出了好几条生产线,把富士康甩在了身后。

未来一定会有更多的制造业要向智能化转型,就像是现在汽车行业正在从燃油汽车向新能源汽车转型一样。我们这里成熟的电子产业链,就能帮助本土企业迅速切入新的赛道。这就是我们的第二个优势。

除此之外,我们还有第三个优势,我们在制造业的各个领域都有积累。这就像是一个学生,虽然做不到门门优秀,但是没有偏科,想要提高成绩就没有那么困难。而一些老牌的工业强国、科技强国,已经开始偏科了。

比如大型的航空发动机,现在世界上只有美国、英国、法国、俄罗斯、中国、乌克兰这6个国家具有大型航空发动机的研发和生产技术。传统的制造业大国,像是德国、意大利、日本,已经在这个领域没有什么存在感了。

这样的领域未来的门槛会越来越高,所以很有可能现在不在牌桌上,将来再想上桌会难上加难。那么几十年后,这些传统工业强国,尤其是欧洲一些体量比较小的国家,像是瑞典、芬兰,它们能否保持现在的地位,这就要打一个问号了。

值得欣慰的是,中国在大部分先进制造产业当中都留有火种,中国目前依然有留在牌桌上的资格。这就是我们的第三个优势。

总结一下,根据这本书的分析,中国在先进制造领域有三个优势:第一,我们所处的东亚地区科技产业密度很高,我们身处在未来制造业最有希望的一片土壤上;第二,以中国为核心,东亚地区拥有成熟的电子产业供应链,未来其他行业进行智能化升级时,我们就拥有先发优势;第三,中国的先进制造产业不偏科,我们至少在大部分领域都留有火种。

前边咱们说的都是中国制造业的优势,可以看出来,未来的前景还是非常乐观的。不过,虽然前途是光明的,道路依然是曲折的。接下来,我们就来看看未来中国制造业应该注意的问题。

这本书中谈到了不少问题,不过作者提醒我们,最关键的是要处理好两对矛盾。

第一对矛盾,是自主创新和技术引进之间的关系。

先来说一个我们在这方面吃过亏的行业,汽车行业。说得更准确一些,是传统的燃油汽车行业。

在燃油汽车时代,我国曾经大规模推行用市场换技术的战略。改革开放初期,中国本土的汽车公司和大众、福特、通用、日产、丰田这样的国际知名汽车品牌合作,在中国建立了大量的合资工厂,生产挂有国外汽车品牌的汽车。虽然中方和外方各占50%的股份,但是中国本土的汽车公司大多没有真正参与到汽车开发设计的核心环节,技术、核心零部件,处处都受制于外方。

而且不只有技术的壁垒,还有品牌的壁垒。这些合资汽车在宣传的时候,长期侧重于外资品牌,长期来看,这样外方的话语权变得非常强。

一个案例就是,在2022年,我国取消了汽车行业外商股份比例的限制。之后华晨宝马就宣布,德国宝马集团用280亿人民币收购中方合资伙伴华晨集团25%的股份。中德双方股权比例从50比50变成了25比75,德国宝马成为控股的一方。在这场博弈当中,中外双方股东谁更强势一目了然。说得更直白一些,华晨宝马这家合资企业,有可能可以离开华晨,但是离不开宝马,毕竟消费者都是认可德国宝马的品牌。

曾经有一位德高望重的院士在一次汽车行业的论坛上痛心疾首地说,中国搞了那么多年汽车产业“市场换技术”,但是汽车产业依旧很落后,核心零部件大量受制于人。再看军工这样无法引进技术的行业,中国坚持自力更生,反倒世界领先了。

这位院士其实只说对了一半,我国的军工只要有机会,也会积极学习其他国家的先进技术。比如新中国成立初期,曾经从苏联那边引进了一大批先进武器装备,建立起了中国自己的军事工业。再比如20世纪80年代,我国从西方引进了大量先进技术和装备,包括美国的直升机、英国的火炮、法国的海军舰炮等等。这批当时引进的装备和技术极大地提升了中国军工的实力。

只不过,因为历史上多次出现技术封锁,中国军工行业多年来形成了“独立自主惯性”。什么意思呢?就是我们所有从国外引进的技术和装备,都是为了完全学会技术、进行自主开发做准备。就算现在西方国家完全转变态度,所有先进武器中国可以敞开来购买,我们也还是会坚持自主研发。

这种惯性,某种程度上是一种在外界影响下的无奈选择,但是确实为中国制造业蹚出来了一条值得学习的道路。不应该完全放弃技术引进,闭门造车,但是要分清主次。只有坚持以自主创新为主,才能搞好国产替代。

书中也给了正面的案例,比如中国高铁。

从1995年开始,我国研发了大量的新型火车,这些实验车型,提升了我国高铁的自主研发水平,但是实践中发现,想要借助我们自己的研发力量,实现一步到位,还是有很大困难。这才有了后边对国外先进高铁技术大吸收与大消化。从一开始的时候,技术引进就明确了总原则,一共三句话:“引进先进技术,联合设计生产,打造中国品牌”。

你别小看这三句话,每句话背后都有玄机。

第一句“引进先进技术”,关键词在“技术”。这就意味着不能只引进产品,外国人研究设计,我们组装生产,那不行。

那怎么保证不只是引进产品,还能引进技术呢?这就要看第二句“联合设计生产”。我们引进国外企业的技术,并不只是买你的技术图纸,而是要联合设计的技术图纸,不仅要现成的图纸,而且要跟你一起画图纸,要搞懂为什么要这么画。

生产的时候也是,我们分了三个阶段向外国企业学习,第一个阶段叫“僵化”,不求创新,只求复制,严格按照外方的图纸去做;第二个阶段叫“固化”,在流程上,把学到的技术原汁原味固定下来,保证不走样,让自己的制造水平可以和外方看齐;第三个阶段叫“优化”,制造组装工作完全熟悉掌握之后,根据实际情况,来进行优化和改进。

还有第三句“打造中国品牌”,中国高铁一开始就坚持使用CRH,也就是China Railway High-speed的品牌,为将来中国高铁走出去打下了基础。

总之,闭门造车不行,但是完全靠引进也不行。怎么在开放中消化学习,用技术引进推动自主创新。这是走好国产替代之路的一个关键课题。

要处理好的第二对矛盾,是培养工程师和培养科学家。

一直以来我国在工业上都是在追赶,所以我们会更重视见钱更快的应用型技术,比如说工科。书中提出了一个概念,中国现在拥有巨大的“工程师红利”。什么意思呢?我们拿华为的一个例子来感受一下。

一家手机公司的高管曾经提到过,华为有将近10万名工程师,在和对手竞争时,华为可以在某个单点上投入50倍的工程师进行攻关,快速取得成果占据优势。这种工程师的“人海战术”给了华为巨大的竞争力。

华为的例子可以被看做中国的一个缩影,我国每年会培养大量的工科人才,中国工程师占全世界工程师的四分之一,这种人才优势成为科技强国和经济强国的一大动力。

但是,对于那些出成果比较慢的基础科学,我们的研发实力依然比较薄弱。在追赶先进水平时,这种差距体现得还不明显,但是当我们开始在材料、化工、医药、机床、芯片这些领域向着世界顶级的尖端产品攻坚的时候,就开始显得乏力了。

比如说在芯片产业,中国的芯片产业被“卡脖子”,很大原因是我们无法生产出高精度的光刻机。而光刻机的研发,依赖于光学、流体力学、高分子物理等等学科的科研能力。

再比如,制造芯片需要的半导体材料,体现的是人类最高水准的化学科学。这些半导体材料多半来自日本。同时日本在化学研究方面也是世界级的强国,仅在21世纪,日本就已经有7位学者获得过诺贝尔化学奖。

所以我们尴尬地发现,基础科研方面的差距,才是我们芯片产业落后的本源所在。

在华为总部,反复播放着这样一个宣传片,上面有一个个曾经改变世界的科学家的照片,宣传片里强调:“只有长期重视基础研究,才有工业的强大。没有基础研究,产业就会被架空。” 任正非曾经说过这样一个案例:华为公司有一位从俄罗斯招来的员工,这位员工每天只是单纯研究数学问题,如果只从效益来看,他入职多年都没有产出。但是恰恰是这位员工的研究,帮助华为突破了从2G到3G的算法。

在未来,怎样延续今天的“工程师红利”,同时加强基础科学的研究,取得更远的优势,这同样是走好国产替代之路的一个关键课题。

说完了中国制造的优势和需要注意的地方,最后,我们来聊一个更大的问题,当国产替代继续发展,几十年后,会是什么样子呢?这场国产替代的考试有没有一个结局呢?

这本书一共预言了四种结局。最悲观的结局是,中国的技术升级没有成功,国产替代失败,全球主要产业那些先进技术依然被发达国家掌控。那个时候我们会被继续“卡脖子”,很可能会陷入中等收入陷阱,失去竞争力。

比这个好一点的结局是,我们有了一定的技术,可以和美国这样的发达国家一争高下,于是中国搞中国的产业标准,美国搞美国的产业标准,但是两个标准无法共存,其他国家只能在两个体系中间选边站。

更好一些的结局是,中美两国各搞一套产业标准,其他小国家在中美两个体系中自由接入,同时接入美国标准和中国标准,和中美两国同时做生意,中美之间既有竞争又有合作。

最乐观的结局是,我们的技术升级非常成功,中国取代美国成为世界大部分产业规则的制定者,中国标准通行全球。

书中认为,“卡脖子”和“选边站”,这都不算是好的结局。至于取代美国,那不仅需要中国付出十二分的努力,还需要美国犯战略性的错误才有可能,基本上算是可遇不可求了。

所以,中美两国各搞一套产业标准,既有竞争又有合作,这是我们最有可能通过努力创造出的未来。

书中用了一个比喻,这就像是现在的智能手机,有安卓和苹果两大系统并存,两大系统互相竞争,开发者可以接入安卓和苹果两大系统,用户也可以在两种系统之间选择。

不过,想要创造这样的未来,我们也需要更多地努力。2021年,法国的一家智库发布一篇报告,专门分析目前中国制定标准的能力和前景。报告的结论是,虽然我们已经是全球第一大工业国,但是,作为国际标准的制定者,我们才刚刚开始。国际标准中,由美国、英国、德国、法国、日本制定的,占90%以上,由中国制定的,只占1.8%。

从这个角度来看,中国越是被国外“卡脖子”,越是不能闭门造车,更需要扩大开放,积极在产业上接入其他国家,让这些国家在和中国的合作中获得机会,我们也能和这些国家在经贸技术往来当中不断发展自己。这是我们可以努力实现的方向。

到这里,这本《大国锁钥》,我就为你解读完了。如果你听完这本书,对国产替代有更多的兴趣,我在最后为你画一张知识地图。

如果你想了解世界各国先进制造业的发展情况,可以去读宁南山老师的《未来站在中国这一边》。他非常擅长分析各种数据,对比各国产业的真实发展水平,分析中国在世界上的位置。宁南山老师还在得到有一门课程叫《先进制造业报告2023》,提供了更新的案例和数据。

如果你想了解更多国产替代的产业案例,推荐你去阅读北大路风教授的《走向自主创新》。前边提到的中国高铁的成功案例,如果你想有更多的了解,推荐你去阅读《大国速度》。如果你想对芯片行业有更多了解,推荐你去阅读《芯片战争》。

《走向自主创新》《大国速度》和《芯片战争》在得到听书都有解读。希望这些书帮助你对于中国的未来,有更清晰的认识。

以上就是这本书的精华内容,你可以点击音频下方的“文稿”按钮,查收我们为你准备的全文和脑图。我在文稿末尾还附上了电子书的链接,推荐你去进行拓展阅读。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

中国在先进制造领域有三个优势:第一,我们所处的东亚地区科技产业密度很高,我们身处在未来制造业最有希望的一片土壤上;第二,以中国为核心,东亚地区拥有成熟的电子产业供应链,未来其他行业进行智能化升级时,我们就拥有先发优势;第三,中国的先进制造产业不偏科,我们至少在大部分领域都留有火种;

-

未来国产替代之路,需要处理好两对矛盾:技术引进和自主创新的关系、培养工程师和培养科学家的关系;

-

这本书分析,未来中美两国各搞一套产业标准,既有竞争又有合作,这是我们最有可能通过努力创造出的未来。