《债务危机》 汪恒解读

《债务危机》| 汪恒解读

关于作者

瑞·达利欧,全球头号对冲基金桥水创始人,曾经入选《时代周刊》世界100位具影响力人物,并跻身《福布斯》世界前100名富豪行列,被称为“投资界的史蒂夫·乔布斯”。著有超级畅销书《原则》。

关于本书

达利欧和桥水关于债务危机的经验总结,告诉你为什么债务危机难以避免,如何用一套基本模型来把握债务危机周期的规律。

核心内容

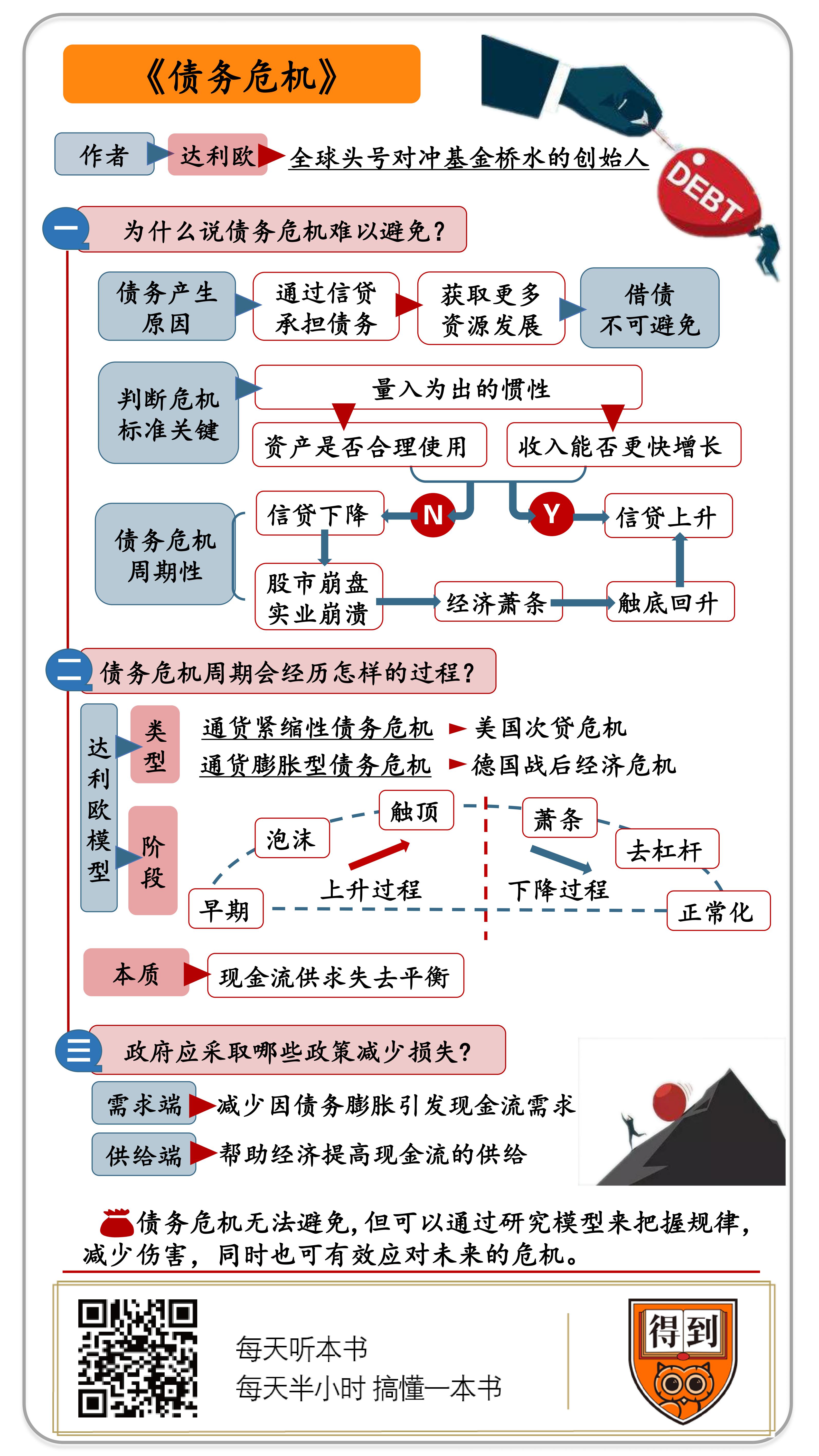

第一,为什么说债务危机难以避免?

第二,按照达利欧的模型,债务危机周期会经历什么样的过程?

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《债务危机》。作者瑞·达利欧,是全球头号对冲基金桥水的创始人。这本书是达利欧对人类历史上债务危机的规律总结。他认为,债务危机跟债务不断扩张的天性有关,所以没办法避免。但我们可以通过研究模型来把握规律,减少伤害,同时也应对未来的危机。

达利欧这位作者很有传奇色彩。1975年他26岁时,在一间两居室的公寓里创立桥水,一步步把桥水做成了对冲基金行业的全球第一,管理资金规模超过1600亿美元。同时,桥水也是全球最挣钱的私募机构,成立以来为客户赚取的收益接近500亿美元。

债务危机这个话题,对达利欧来说,有着特别的意义。上世纪80年代,他押注拉美债务危机出现失误,几乎赔光了此前摸爬滚打积攒的全部资本。他卖掉家里两辆车又向父亲借钱,才熬过难关。从此之后,他开始特别注意研究债务危机,终于形成了自己的研究模型。后来他成功预测了2008年的次贷危机。这场危机中,对冲基金行业一片哀鸿遍野,平均亏损达到了19%,而达利欧的桥水居然还挣了钱。

《债务危机》这本书的英文原版书名,如果直译过来的话,叫做“理解大型债务危机的模型”。在这本书里,他详细介绍了自己经过多年研究和沉淀,创立的债务周期模型。随后,他详细分析了德国一战后恶性通货膨胀、美国大萧条和次贷危机这三个典型案例,并对一百年以来世界主要国家发生的48次严重债务危机做了量化研究和分析,充分印证了自己这个模型的合理性。

在金融圈里,达利欧以善于洞察宏观经济、乐于分享研究成果著称,他的内部报告《桥水每日观察》,是全球顶级金融大亨乃至于政府高层的重要案头读物。不过,在著书立说方面,他还是非常慎重的,在《债务危机》之前,他只出版过一本《原则》,对自己和桥水的一系列信条进行了分享。结果,《原则》一推出便席卷全球,销量迅速超百万,夺得多个排行榜榜首。这本《债务危机》,在中文版正式推出之前,在国外早已掀起一波热潮。

下面,我们从两个重点问题入手,来分享这本书的精髓。

第一, 为什么说债务危机难以避免?

第二, 按照达利欧的模型,债务危机周期会经历什么样的过程?

我们先来说说第一个方面,为什么说债务危机难以避免。这是达利欧关于债务危机问题的一个基本认识。他认为,对一个经济体来说,通过信贷产生债务是不可避免的,而债务总是倾向于越来越多,直到超出偿还能力,这个时候就会产生债务危机。债务危机会周期性反复出现,总是难以避免的。

达利欧为什么会做这样的判断呢?在解释他的观点之前,我们先来说说债务的概念。

债务是什么呢?按字面意思理解,就是欠债还钱的义务。比如,你向同事借了100块钱,你就背上了100块钱的债务。相应的,同事获得了要求你偿还100块钱的权利,这就叫债权。这种通过借钱产生债务和债权的行为,就叫做信贷。这是小的方面。往大里说,向银行按揭贷款买房,或者A国向B国借外债修铁路,这些都是信贷行为,都会产生债务。

有一点得说明,可能你和同事关系不错,借100还100就可以了,不用出利息。但在现实的经济活动中,绝大多数债务都需要支付利息。这也很合理,你在借钱的这段时间,相当于获得了这笔钱的使用权,你支付的利息就是代价。

按照我们中国人的传统观点,欠债不是好事。那么,达利欧怎么看债务这件事呢?他认为,一个人可能生性谨慎不爱借钱,一辈子不产生债务完全有可能。但是,一个国家,一个经济体,不产生债务是不可能的,也是不应该的。

为什么这么说呢?达利欧说,对一个国家来讲,通过信贷手段承担债务,相当于将未来的钱提前拿到现在来用,可以获得更多的资源发展经济。如果因为害怕承担债务,放弃信贷手段,就会错过发展机会,这比欠点债更糟糕。

你想想看,假设有A和B两个城市,人口经济都差不多,都想修地铁。A城非常保守,不愿意欠债,只能用自己每年税收的盈余,一年一年攒起来修,如果不考虑成本涨价因素,得攒三十年。B城则又是一套路数,先找银行借钱,把地铁修起来。然后,城市的税收盈余,再加上地铁挣的钱,甚至还可以加上地铁让沿线土地涨价、交通改善、人口流入、经济发展带来的额外收入,可能十多年就能把借的钱还上。你觉得哪个城市的做法更高明呢?

现实中,所有城市都会选择B城市的方案,不会有谁因为害怕债务,非得把钱全部备齐再开工的。这也是各类经济体的共识,小到一个公司,大到一个国家,利用信贷来获得发展,都是天经地义的事情。先借钱发展,发展起来之后,再把钱连本带利还上嘛。

这样看上去,债务并不是什么问题,可为什么债务会变成危机?问题就出在还钱的这个环节。

你仔细想一想,你要还上本金和利息,靠什么?得靠未来的现金流。像你还房贷,靠的是你未来的收入减去支出所产生的现金流。城市还地铁贷款,靠的是上面说过的,税收盈余、地铁收入,再加上经济发展产生的现金流。可是,如果钱借得太多,债务增长太快,还债负担太重,谁能保证你将来的现金流就一定能扛住呢?

一个人借钱太多还不上,会变成老赖。而一个经济体里,从国家到企业到个人都借了太多钱,结果还不上,就会引发金融市场的各种混乱,甚至导致经济崩溃。这就是债务危机的由来。

不过,你可能会想,一个人借钱的时候,可能头脑发热,借钱超出自己所能承担的限度。对于经济体也是这样吗?还真就是这样。达利欧发现,对一个像国家这样的经济体来说,债务负担超出现金流、超出偿还能力、导致经济混乱的现象,总是反复出现。

这是大家都头脑发热了吗?不是,大家的判断其实都很有逻辑,这个逻辑就叫做量入为出的惯性。假设你是一家公司的老板,你先预测公司的收入,再来判断未来能承受的支出,包括能承受的债务规模,这是非常合理的。比如现在经济形势一片大好,而且你灵活运用信贷扩大了经营规模,收入增长迅速,你肯定会觉得,还能承受更多的债务。于是,在还清旧债之前,你又借了更多的新债,希望扩大资金规模,抢在竞争对手前面,抢占更多的市场份额。

问题是,你的收入不一定能一直增长,总会遇到各种各样的变数。而且,普遍的经济增长,会带来各类资产的涨价,员工也会要求涨工资,你的成本就会不断抬高。终于有一天,收入减去成本产生的现金流,会负担不起债务,公司突然就还不起钱了。公司可能会马上崩盘,也可能得依靠借新债去还旧债。但是,只要现金流不够还债的问题得不到解决,借新债还旧债就如同饮鸩止渴,只会带来更加惨烈的崩盘。

对一个国家来说也是这样。当经济形势一片大好的时候,大家都觉得收入会一直增长,于是借钱越来越多,直到超出偿还能力所能承担的限度。达利欧把这个信贷不断自我强化、债务不断膨胀的过程,称为信贷上升运动。到现金流支撑不住了,就会掉头向下,反过来出现一个下降运动。

形势掉头向下时会发生什么呢?就会发生刚才我们说的债务危机。这个时候,企业和金融机构一家家被债务压垮,股市崩盘,实业崩溃,经济萧条。等到经济触底回升,新的一轮信贷上升运动就会再次启动。这样的一升一降,反反复复,也就形成了人类始终难以摆脱的债务危机周期。按照达利欧的研究,这种周期性的大型债务危机,大约十几年左右就会出现一次。

上面就是达利欧的推理过程,也是本书的第一个重点问题,债务危机周期难以避免。达利欧认为,借债行为是不可避免的,债务快速增长不见得就一定是坏事,判断它是好还是坏,要看借来的资金能否合理使用,能不能带动收入更快增长,还得起债务。可问题是,收入增长受到各种因素制约,总是有限度的,而债务增长总是会不断自我强化,不断加速,直到超过经济体所能承受的限度,就会发生债务危机。达利欧分析了一百年来的48场各种极端经济崩盘事件,包括我们熟悉的1929年美国大萧条和2008年的次贷危机等等。他认为,这些崩盘的本质,都是周期性出现的债务危机。同时,在研究分析基础上,他提出了一套解读债务危机的基本模型。这就是我们要一起进入的第二个重点问题。

按照达利欧的模型,债务危机大体上可以分为两类,一类是通货紧缩型的债务危机,另一类是通货膨胀型的债务危机。这两类有何区别呢?

顾名思义,通货紧缩型的债务危机,危机爆发的主要表现,是市场陷入流通货币紧缩的状态,流通的钱不够了。你想想看,一切金融活动和经济活动,不都需要货币作为媒介吗?媒介不够了,自然会导致交易萎缩,经济萧条。

这一类型,是债务危机的基本类型,主要发生在那些货币自主、债务以本国货币为主的国家,美国次贷危机就是这种情况。

那么,如果一个国家不能自主制定货币政策,债务又多以外币形式存在,又会出现什么情况呢?这种国家若是发生货币危机,在经济萧条的同时,往往还会出现资本外流,本国货币严重贬值,汇率一落千丈,这和通货膨胀的情况相似。因此,这种类型被称为通货膨胀型经济危机。德国一战之后发生的严重经济危机,带来恶性通货膨胀,就是这种情况。

这两类危机在达利欧那里,都可以总结提炼为一个模型,这个模型由六个阶段构成,先是上升过程的三个阶段,分别是,早期,泡沫,触顶;然后是下降过程的三个阶段,萧条,去杠杆,正常化。我们记住这一升一降就可以了。

这个周期具体会经历什么呢?我们结合美国次贷危机这个最经典的案例,来看一个通货紧缩型债务危机周期的完整过程。

先看上升过程。美国次贷危机大爆发是在2008年,不过,作为一轮完整的债务周期,要从2001年左右开始算起。2001年,美国出现了一次不太严重的经济衰退,随后进入比较正常的发展节奏,经济稳步增长,从个人到企业再到国家,大家开始一点点增加负债,负债规模不断扩大,但增长速度要低于收入的增长。这是达利欧模型里的早期阶段,这是一个健康的黄金年代。

到负债规模增长速度超过收入增长,黄金年代就结束了,泡沫来了。泡沫这个词挺形象。你想想吹泡泡的情景,一点肥皂水被吹成一个泡泡,泡泡越吹越大,但无论吹多大,它其实还是那点肥皂水。

这个阶段的状况就跟吹泡泡不多,一方面经济数据一片大好,市场热火朝天,大家的情绪也越来越乐观;而一方面,支撑起大好局面的,其实主要是债务规模的不断膨胀。

这时候的美国正是如此,从2004年到2006年,在这段时间,美国经济增长率稳定在3%到4%之间,对美国来说算是非常不错的。失业率低于长期平均水准,通货膨胀率也不高,三年股市回报达到35%。大多数经济数据看上去都很漂亮。

但是,支撑起这些漂亮数据的,是债务规模的不断膨胀。大家在乐观情绪驱使之下,都去借钱,金融机构在乐观情绪驱使下,疯狂投放信贷。债务人借到的钱存入金融机构,形成新的存款,金融机构再把存款投放出去,形成更多新的信贷。这种循环不断积累债务规模,也在给经济循环不断创造货币投放。钱多了,各种资产价格都会水涨船高。债务人借钱时能抵押的资产价格也上升了,于是又可以借更多的钱。大家都在玩以小博大的杠杆游戏。市场热火朝天,股市牛气冲天,其实都是加杠杆吹泡泡的结果。

这种情况,在当时美国的房地产市场表现得特别明显。大家都认为房价会一直涨,房贷的门槛也越来越宽松。很多收入不稳定、还不起贷款的人,也获得了金融机构的贷款。这种贷款信用较低、安全性较差,所以叫次级贷款。按理说,这种贷款风险很大,可是,在市场普遍乐观的情况下,大家觉得这样的次级贷款也不会出什么问题。

就这样,资金流入推高房价,房价高了,会吸引更多人买房。想买房没钱怎么办?那就接着借钱。买了一套还不够,还要借更多的钱,上更高的杠杆,买更多的房。大家都要买房,可房就这么多,会带来什么结果呢?当然是房价上涨。于是,房价在三年间被推着上涨了30%,如果从2000年开始算,房价上涨了80%多,刷新了美国一个世纪以来房价上涨速度的记录。与此同时,到2006年,美国家庭债务占可支配收入的比例,已经达到了120%,说明很多家庭已经入不敷出了。

终于,到了2007年,美国的泡沫达到了顶部。顶部是什么情况?就是大家都觉得市场还能更好,但市场已经没法变得更好了。因为经济能够产生的现金流,已经还不起债,也不能靠借新债还旧债的把戏维持下去。泡沫到顶了会破,市场到顶了呢?就会掉头向下,上升过程就会逆转成为下降过程了。

对美国来说,捅破泡沫,引发局面急转直下的导火索,是拖欠房贷的人越来越多,部分放贷太猛的金融机构开始面临困境。这种困境有多可怕?你可以设想一下,一方面放出去的贷款收不回来,都变成了坏账;另一方面,越来越多的存款者知道金融机构面临困境,纷纷要求取钱,两头夹击。毫不夸张地说,连跳楼的心都有了。这就是金融机构最害怕的挤兑。

在挤兑的打击下,金融机构开始倒闭,乐观情绪一夜之间荡然无存,房价掉头向下,越来越多的人还不起房贷,甚至主动违约,把越来越多的金融机构拖入困境。挤兑和破产像雪崩一样开始蔓延,要都是小银行小机构倒也罢了,可房地美和房利美这样规模巨大、影响巨大的金融机构,也被拖下了水。

要知道,它们是专门发放房贷的金融机构。在泡沫阶段,它们为房地产市场提供了足足5万亿美元的债务规模,其中很多都是次级贷款。在泡沫阶段,没人在乎次级贷款的风险。可到了萧条阶段,次级贷款几乎都成了收不回来的坏账。两家巨大的金融机构,一下子就陷入了困境。

很多其他金融机构,因为手持大量由次级贷款衍生而来的金融产品,也开始面临挤兑,一家接着一家陷入困境。从贝尔斯登到雷曼兄弟再到美林,华尔街最大的五家投资银行,竟然有三家轰然倒下。然后,危机向其他领域和实体经济蔓延,友邦保险的母公司美国国际集团一个季度亏损高达600多亿美元,连通用汽车也陷入了需要破产保护的境地。到2008年,美国股市跌去40%,第四季度失业率超过10%,达到五十多年来的最高水平。这就是达利欧模型所描述的,萧条阶段的典型场景。

萧条阶段之后,紧接着是漫长而痛苦的去杠杆阶段。我们在前边说过,在泡沫阶段,是不断地加杠杆吹泡泡,导致债务过度膨胀,超出了现金流所能承担的限度,终于导致崩盘。那么,崩盘之后要想重新恢复平衡,就必须通过去杠杆,削减过度膨胀的债务规模,和经济体所能提供的现金流重新实现平衡。只有走完这一步,才能走完整个债务危机周期,回到正常化阶段。

美国经历了这个痛苦阶段。为了防止经济彻底崩盘,政府对重要金融机构进行保护,同时通过降低利率和变相印钞的办法刺激经济。与此同时,大量不那么关键的金融机构和企业倒闭,大量债务成为坏账在经济循环中消失,大量企业和居民承受损失。通过这个痛苦的过程,杠杆慢慢降了下来,债务规模也得到了缩减。终于,到2011年,美国经济慢慢平稳,这才重新回到正常化轨道。上升过程和下降过程都走完了,一个完整的债务危机周期,也就完成了。

说完通缩型债务危机这种基本形态,我们再来简单说说通胀型债务危机的情况。从早期到泡沫再到触顶,它的表现差不太多。只是到了萧条阶段之后,情况会有些变化。

如果一个国家发生通胀型债务危机,并且进入萧条阶段,又会发生什么呢?除了金融机构和企业倒闭、经济崩盘之外,还会出现外资加速逃离、外汇储备快速消耗的情况。大家不仅不信任这个国家的金融机构,连它的货币也不信任了,连本国资金都在想方设法外逃避险。结果显而易见,这个国家的货币会急剧贬值,汇率一落千丈。在特定情况下还有可能引发恶性通货膨胀,开动马力印多少钱都没有用,钞票的价值连手纸都不如。

举个例子,一战之后的德国,就曾在战争赔款的外债压力之下,陷入这样的恶性通胀。从1922年7月到1923年11月,在一年多的时间里,德国物价上涨了38.7亿倍,德国马克兑换美元的成本提高了157亿倍。一战前的1913年,德国一年发行的全部钞票,拿到1923年,只够买一千克黑面包。显然,这种局面下,去杠杆和经济恢复正常化的过程会变得更加复杂。具体过程我们就不展开讲了,事实上,当时的德国魏玛政府花了一年多时间,才让德国渡过危机,进入了短暂的复苏期。

上面我们所说的,就是达利欧债务危机模型的主要内容。达利欧认为,无论是通缩型债务危机,还是通胀型债务危机,它们的发展周期是类似的,都是先经过一个从早期到泡沫到触顶的上升过程,再接一个从萧条到去杠杆到正常化的下降过程。按照达利欧的量化分析,一个完整的周期过程,平均算下来差不多是十二年。

而通过这个模型,可以总结出债务危机的本质,这就是,现金流供求失去平衡。债务不断膨胀,对现金流的需求,超过了经济体所能提供的现金流,现金流供求失衡之后出现崩盘,然后必须通过缓慢痛苦的过程,才能重新恢复平衡。

好,这本书我们就说到这里,一起来回顾一下达利欧对债务危机的洞察。

第一,对一个经济体来说,借债难以避免;债务总是会越来越多,直到超过偿还能力,就会发生债务危机;所以,债务危机是难以避免的。

第二,债务危机周期的基本模型,是一个从早期到泡沫到触顶的上升过程,再接一个从萧条到去杠杆到正常化的下降过程;它的本质是偿还债务所需要的现金流需求,与经济体所能提供的现金流供给之间,从平衡走向失衡,再从失衡走向重新平衡的反复循环。

值得一提的是,虽然本书是达利欧最新的作品,但他的这个模型,是他和桥水长期研究和积累的成果,在2008年次贷危机爆发之前已经基本成型。所以桥水在危机中全身而退,没有像大多数对冲基金一样,承受惨重损失。同时,次贷危机从萧条到去杠杆再到恢复正常的完整过程,也进一步丰富了他的模型细节。

最后再来补充一点。达利欧认为,虽然债务危机的循环往复难以避免,但这并不是说政府应当放任自流,无所作为。他认为,在危机爆发之后,政府应当采取有效的政策,帮助经济从萧条中恢复,减少损失和伤害。

如何采取政策呢?既然债务危机的本质是现金流供求失衡,那么政策的切入点就应当是帮助恢复平衡。要么在需求端努力,减少因为债务膨胀引发的现金流需求;要么在供给端努力,帮助经济提高现金流的供给。

政府在需求端该怎么做?达利欧认为,应当主动引导债务重组,帮助经济更快更稳地去杠杆,减少现金流需求。让那些不该救、也救不了的僵尸企业、僵尸机构,带着他们的债务包袱退出经济循环。

至于在供给端,应该大胆采取刺激性的货币政策,采取降低利率,甚至采取印钞政策,为陷入萧条的经济注入更多的流动性。先维持经济运转,再一步步带动金融系统和实体经济复苏,带动企业、金融机构、投资者和民众的收入增加,带动现金流供给上升。等现金流的供给又能偿还债务了,经济运行就会重新恢复平衡。虽然印钞可能会带来通货膨胀,但在萧条面前,也要两害相权取其轻。

那么,怎么评价美国政府在次贷危机爆发之后的表现呢?按照达利欧的看法,无论是需求端还是供给端,美国的表现都还是不错的。

在需求端,美国政府为了避免经济崩溃和社会动荡,对一些重要金融机构进行了保护和支持,同时采取了存款保险等措施,保护了普通百姓的小额存款。但是,政府并没有保护所有的金融机构和企业,这种态度节约了政府的财政资源,也达到了通过破产和债务重组,削减债务规模的目的。

至于供给端,美国比较果断地选择了刺激政策。先是降息刺激,为经济注入流动性。在10次降息之后,利率已经降到0,利率刺激已经失效了,而经济萧条仍然没有起色,美联储就大胆地采取了变相印钞的政策,这种政策,就是前几年我们经常在新闻里听到的所谓“量化宽松”政策。具体做法是美联储印钞,但印出来后并不是派发给大家,而是按照一定的规模,在公开市场买入国债和其他一些与房地产相关的债务,以此为经济注入流动性,同时也直接削减了债务规模。可以说,量化宽松兼顾了增加供给端和减少需求端的双重目标。

到2012年为止,美国一共进行了四轮量化宽松,虽然这个政策仍然存在争议,但达利欧认为,量化宽松对美国在较短时间内走出萧条、完成去杠杆、重回正轨,还是起了不小的作用。

至于美国政府在次贷危机中的整体表现,达利欧表示,虽然政策不是十全十美,特别是因为国内政治的问题,在排除政治因素影响、达成共识方面,走了一些弯路,但总体上看,相对以前历次债务危机,已经有了明显进步。

也正是因为这样,达利欧相信,即使债务危机周期不可避免,只要认真研究,不断积累经验和教训,人类的表现越来越好,还是有希望的。

撰稿:汪恒 脑图:摩西脑图工作室 转述:孙潇

划重点

1.经济体里,借债难以避免;债务总是会越来越多,直到超过偿还能力,就会发生债务危机。

2.债务危机周期性的基本模型分两个阶段,一个从早期到泡沫到触顶的上升过程,再接一个从萧条到去杠杆到正常化的下降过程。

3.债务危机的本质是现金流供求失衡。危机发生后,执政者应当采取政策,帮助恢复平衡。