《债》 徐玲解读

《债》| 徐玲解读

关于作者

大卫·格雷伯,美国著名人类学家,伦敦政治经济学院人类学教授。格雷伯还是“占领华尔街”运动的组织者之一,据说“我们是那99%”的口号就是由格雷伯提出的。2020年9月,59岁的格雷伯突然去世,《债》是他生前最重要的作品。此外,格雷伯还出版过一本书爆红的畅销书《Bullshit Jobs》,提出了著名的“狗屁工作”理论。

关于本书

这本书讲的是人类社会上下五千年的债务史。格雷伯认为,货币的本质,并不是充当一般等价物的商品,而是用来衡量债务的虚拟单位。一部人类的债务史,就是一部货币史。

核心内容

一、为什么说货币并不是从物物交易发展而来的?

二、为什么说人类文明是从信用经济和虚拟货币开始的?

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《债》,它讲的是人类社会上下五千年的债务史,作者是美国著名人类学家大卫·格雷伯。

我专门请教了学人类学专业的同事,他告诉我,大卫·格雷伯是这个领域最知名的网红专家,生前在社交媒体上非常活跃。格雷伯还是“占领华尔街”运动的组织者之一,据说“我们是那99%”的口号就是由格雷伯提出的。因为参与“占领华尔街”运动,格雷伯被耶鲁大学解聘,他后来去了伦敦政治经济学院任人类学教授。2020年9月,59岁的格雷伯突然去世,这本《债》是他生前最重要的作品。此外,格雷伯还出版过一本书爆红的畅销书《Bullshit Jobs》,提出了著名的“狗屁工作”理论。

那么,这本《债》到底说了什么呢?好,我们先从书名说起,到底什么是“债”?从字面上看,“欠债”表示“一个人欠着别人什么东西”。但格雷伯认为,不是欠了任何东西都叫做“债”,欠债和欠人情、欠恩情、负有责任等是不一样的。区别有两个:第一,人情、恩情、责任是不能精确计算的,就像我们不可能算清楚自己究竟欠了父母多少;而债务是可以精确计算的,只需要知道本金、利率、罚金分别是多少就可以了。第二,人情、恩情、责任是与特定的人绑定的,不能够转让,而债务则是去人格化的、不带任何感情色彩的,它可以被转让、进行流通。

而债务要被精确衡量、进行流通,那么就少不了货币。格雷伯认为,货币的本质,并不是充当一般等价物的商品,而是一种衡量债务的单位。就像米是衡量长度的单位、分秒是衡量时间的单位一样,货币一开始,只是用来衡量债务的虚拟单位。一部人类的债务史,其实也是一部货币史。

在这本书中,格雷伯提出了很多颠覆性的观点。比如我们通常以为,人类社会是从物物交换开始,慢慢有了现金交易,最后发展出了信用经济和虚拟货币;但格雷伯指出,真正的历史是反过来的:人类社会是先有信用经济和虚拟货币,然后才有现金交易,而成规模的物物交易是非常晚近的事情。这是为什么?理解了这个问题,你就把握住了人类债务史的主要脉络。下面就听我细细道来。

翻开任意一本经济学教科书,上面会告诉你,人类社会的经济往来是从物物交易开始的。这个说法源自经济学的祖师爷亚当·斯密。亚当·斯密认为,人类有一种独特的天性,就是“以物易物,用一种东西交换另一种东西的习性”,这是所有人类社会运作的基础。在亚当·斯密的想象当中,原始社会应该是这样运作的:

一个狩猎部落,所有男人都一起出去打猎。慢慢地,有个猎人发现,他特别擅长制造弓箭。如果他只制造弓箭,拿弓箭去交换其他猎人的猎物,会比自己亲自去打猎的收获更多。于是,这名猎人就变成了专门制造弓箭的工匠。不过,那会儿还没有货币,他和小伙伴们只能进行物物交易,比如,一把弓箭换2只山羊,或者10只兔子。很显然,物物交易非常不方便,于是大家开始试着用贝壳、金属之类的东西来充当交易媒介,于是就有了货币。

总之,这是一个过着集体生活的原始人,慢慢转变成个体经营户的故事,这个故事很符合我们现代人的想象。交易中的“不方便”,也被经济学家包装成了一个很高级的术语,叫做“交易成本”。唯一的问题是,这个被我们认为是“常识”的故事,在人类学上找不到任何根据。

格雷伯说,几个世纪以来,人们一直在苦苦寻找,希望能够发现亚当·斯密说的那种以物易物的原始部落。但是,从那些传教士、冒险家、殖民者留下的记录看,没有任何一个原始部落是靠“一袋土豆换一双鞋子”的经济模式来运作的。

那原始部落实际上是如何运作的呢?比如,在非洲的一个原始部落,大多数物品被统一保管在集体仓库中,这种仓库被称为“长屋”,其中的物品由一些年长的女性商议后进行分配。如果一位部落成员,我们姑且叫他小张,需要一双鞋子,他并不需要拿出一袋土豆来换鞋子,而是由小张的妻子向妇女议会提出请求,然后去仓库里拿做鞋子的材料。

好,现在小张穿上了自己的新鞋子,这时候隔壁老王看见了,他也很想要这双鞋,咋办呢?这时候,老王会用一袋土豆来换小张的鞋子吗?不会。老王只需要走上去对小张说:“这双鞋真棒!”而小张会说:“嗨,这是贱内瞎做的,穿起来不咋地,既然你喜欢,就拿去吧。”然后老王就得到了这双鞋。

你看,就这么简单,那袋土豆根本就没有机会出场。当然这时候,老王欠了小张的一个人情。回头当小张有需要的时候,他自然会找老王要一把斧头,一筐鸡蛋,或者别的什么东西。如果小张实在舍不得这双鞋,他也可以不给老王,这样他就反过来欠老王一个人情。

也就是说,在原始部落这样一个小型的熟人社会中,人们心里会有一本账,记着什么人欠什么人什么东西,但人们并不会用物物交易的方式来当面结清、两不相欠,而是会让这种人情账一直滚动。

书里举了一个例子,很有意思。人类学家在一次田野调查中,把一柄非常精美的刀具送给了部落里的某个人;一年之后,当人类学家再次造访这个部落时,发现过去一年中,部落里的每个人都曾在某段时间里拥有过这把刀。也就是说,因为这把刀,每个人都欠下一个人情,每个人也都拥有一个人情。原始部落的物品就是通过这样的人情方式流动的。在这样的部落里,如果说“一个人不欠其他人任何东西”,这并不是在表扬他,而是说他以邻为壑、不近人情。

当然,原始部落的人确实偶尔也会进行物物交易,但不是与本部落的人,而是与偶然路过的陌生人,或者敌对部落的人。物物交易意味着一次性结清,交易双方对彼此没有进一步的责任和义务。既然是这样,为什么不在交易当中想方设法占对方便宜呢?事实的确如此,语言学家考证,在英、法、德、西班牙、葡萄牙等多种语言当中,“以物易物”这个词都有“哄骗、欺诈、敲竹杠”的含义。这也可以印证,以物易物只是一种偶发现象而不是社会常态。

那么,人类社会到底有没有过大规模的物物交易呢?有,但不是在原始社会,而是在现代社会。熟悉现金交易的现代人,由于各种原因没有足够的货币,他们就会想到采用物物交易。比如,当一个国家的经济突然崩溃,货币恶性贬值,民众就会采用物物交易,这种情况在1990年代的俄罗斯和2002年的阿根廷都真实发生过。

再比如,薛兆丰老师在他的经济学课中就讲到,战俘营的囚犯在没有货币的情况下,自然而然会采用物物交易,用香烟换面包、用香烟换咖啡等等,后来香烟作为最受欢迎的商品,就成了战俘营里的通用货币。在这个例子当中,确实是由物物交易发展出了货币,它完美符合亚当·斯密关于货币起源的构想。但别忘了,这是发生在现代人身上的事情。

在原始社会,并没有系统性的物物交易,货币又是怎么出现的呢?人类学家发现,原始部落里作为货币的东西五花八门,最常见的是贝壳、羽毛、串珠项链、鲸鱼牙齿,还有黄铜棒、紫木棒等等。你发现没有,和我们想象的不太一样,最早作为货币的不是盐、大麦、烟草之类的实用物品,而是一些华而不实的装饰品,它们唯一的用途就是让自己看起来更有魅力。比如贝壳、羽毛、项链,是直接戴在身上的;黄铜棒,这是制作铜手镯的原料;紫木棒,这其实是一种红色颜料,可以作为化妆品涂在身上。

更有意思的是,这些东西虽然可以算是原始货币,但它们并不用在日常的物品流通当中。也就是说,原始部落的人并不会用串珠项链或者鲸鱼牙齿来购买土豆和鸡蛋。那这些“货币”是干嘛用的呢?人类学家发现,它们主要用在重新安排人与人之间的关系,最典型的就是婚丧嫁娶。

比如,很多原始部落都有给彩礼的风俗:男性追求者拿出珍贵的串珠项链和鲸鱼牙齿送到女方家中,如果女方家长觉得合意,就把女儿送到男方家中。那么,这是不是意味着男方用重金“购买”了新娘?多数人类学家认为,并不是。如果这是“购买”行为,那么意味着丈夫对妻子有任意买卖、生杀予夺的绝对权力,但实际上在很多原始部落中,夫妻之间的关系是基本平等的。

那么,彩礼的性质到底是什么呢?人类学家认为,这其实是承认人情债的一种方式。男方给出重金当彩礼,是表示他承认,自己索要的东西是如此珍贵,不可能以任何方式偿还。同样地,当一个部落中发生了命案,凶手的家庭需要向被害者家庭支付一笔赔偿金,也是用鲸鱼牙齿或者黄铜棒这样的“货币”来支付。这当然不是说,这笔钱可以购买一条命,而是表示凶手家庭承认,自己欠下了一笔永远无法结清的债,这样就可以避免与对方结下世仇。有一个旁证是,在英语当中,支付,也就是Payment这个词,是从“安抚情绪,使其息怒”的意思衍生出来的。

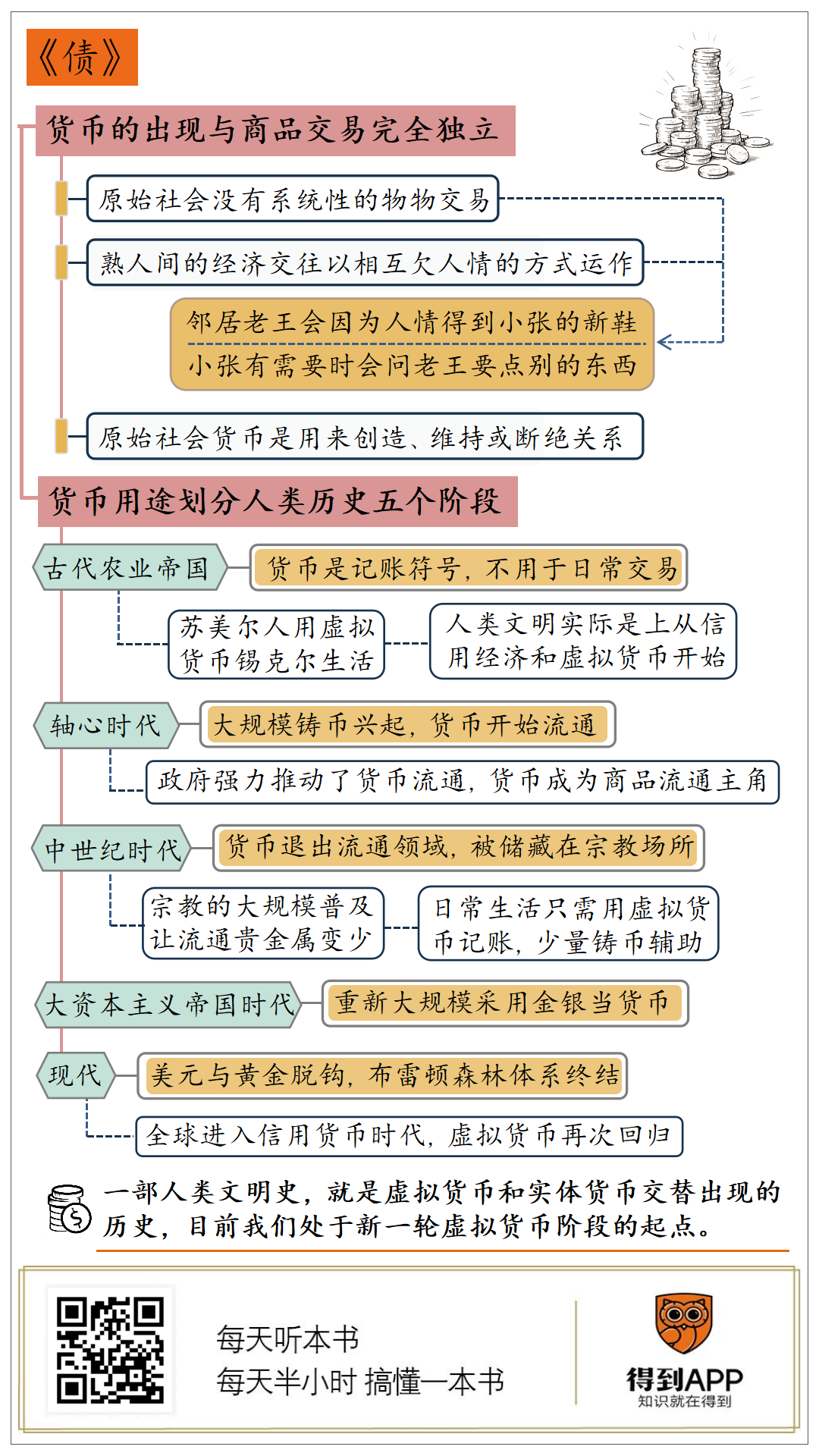

好,到这儿,我们来回顾一下刚才说的两个要点:第一,原始社会没有系统性的物物交易,熟人之间的经济交往是以相互欠人情的方式在运作。第二,货币也不是从物物交易发展来的,在原始社会,货币并不是用来购买东西,而是用来创造、维持或者断绝人与人之间的关系。换句话说,货币的出现和商品交易压根儿没啥关系,这是两套完全独立的系统。

那么接下来的问题就是,从什么时候起,货币开始用于日常的商品交易了呢?我们接着往下聊。

在这本书里,格雷伯用了一种非常独特的视角,来重新梳理整个人类文明史,这就是货币是否用于日常交易。按照这个标准,可以把人类历史分为五个阶段:

第一个阶段是公元前3500年~公元前800年,这两千多年是最早的农业帝国时代,对应着西方的苏美尔文明以及中国的夏商时期。这个时期,货币通常只是记账符号,不怎么用于日常交易。也就是说,人类文明实际上是从信用经济和虚拟货币开始的。

第二个阶段是公元前800年~公元600年,这一千多年是著名的“轴心时代”,是孔子、释迦牟尼和毕达哥拉斯生活的年代。大规模的铸币在轴心时代突然兴起,货币开始用于日常商品流通。

第三个阶段是公元600年~1450年,这八百多年是通常说的“中世纪”,对应中国的隋唐到明朝。中世纪时货币逐渐从流通领域退出,被大规模储藏在寺庙、教堂等宗教场所,社会重新回归信用经济与虚拟货币。

第四个阶段是1450年~1971年,格雷伯把这个阶段叫做“大资本主义帝国时代”。由于美洲金银矿的发现,全球开始重新大规模采用金银作为货币。直到1971年,美国总统尼克松宣布美元与黄金脱钩,虚拟货币卷土重来,这开启了人类历史的第五个阶段。

你看,整个人类文明史,就是虚拟货币和实体货币交替出现的历史。这是格雷伯在这本书里最核心的洞察,我得给你展开说说。

先来看第一个阶段,最早的古代农业帝国时期。在西方文明的发源地美索不达米亚平原,苏美尔人用楔形文字留下了一套完整的信贷记录和货币信息。苏美尔人的基本货币单位叫做“锡克尔”,1锡克尔的白银等于60份大麦,这恰好是神庙的每个劳动者每个月能领到的工资。很显然,“锡克尔”这个货币单位并不是由市场交易发展出来的,而是由神庙管理者,也就是苏美尔人的政府官员直接规定的,用于衡量劳动者的工资。

更重要的是,“锡克尔”是个虚拟货币单位,市面上并不存在“1锡克尔”这样的银币。白银在苏美尔人的日常生活中是不怎么流通的,银条被严密保管在神庙的仓库里,很少拿出来。苏美尔人只是把“锡克尔”作为记账单位,或者更学术点说叫做“价值尺度”,记录下谁欠谁多少东西。比如,一个苏美尔农民要去小酒馆喝酒,他只需要给酒保报名字记账就可以了,等到收获季节再用大麦或者其他农产品来销账。一个普通的苏美尔农民,他的一生中除了在婚礼上,根本没机会接触到一块货真价实的白银。

换句话说,苏美尔人是从原始社会的“人情经济”,发展出了依靠信用体系来运转的“信用经济”,格雷伯认为,这就是人类社会最早的虚拟货币。你发现没有,这又是和我们的常识相悖的。我们通常以为,人类社会是先有大规模的现金交易,然后慢慢发展出了一种叫“信贷”的工具,这才有了虚拟货币。而实际情况是,古代农业帝国从一开始就是依靠信用体系和虚拟货币运作的。

那么,人类社会是从什么时候起,由虚拟货币过渡到大规模使用铸币了呢?这就要说到人类历史的第二个阶段,轴心时代。有一件事情特别奇怪,就是轴心时代圣人们生活的地方,正好也同时出现了大规模的铸币,如孔子所在的黄河流域,释迦牟尼所在的恒河流域,以及希腊先哲所在的爱琴海沿岸。原先大量储藏在神庙和宫殿中的金银铜等贵金属,突然之间大量流入民间,被分割铸造成小块硬币进行流通。为什么会出现这种突然的转变?

格雷伯给出的答案是,是政府强力推动了货币的流通。轴心时代有一个最大的特点,就是充满了暴力和战乱,比如中国春秋战国时期的混战,以及古希腊城邦之间的长期征战。以古希腊城邦为例。由于长期征战,很多希腊城邦需要维持一个高达几万人的庞大雇佣兵队伍。光是给这些人寻找和运输给养,就需要雇佣同等数量的劳动力和牲口,这对政府来说是一个沉重的负担。而且,政府强行从老百姓手中征收粮食和其他补给物品,效率也非常低下。怎么办呢?

对城邦政府来说,最好的办法,就是给士兵发放银币作为军饷,然后宣布,城邦的税收、罚款等不再接受实物、而只接受银币。这样一来,士兵就可以用银币来向老百姓购买任何需要的东西,而老百姓也愿意用物品来换银币,因为他们需要用银币来向政府缴纳税费。就这样,在军事化政府的强力推动下,古老的信用经济消失了,货币成为了商品流通中的主角。

有一个例证可以证明格雷伯的推断:在养着庞大雇佣兵的希腊城邦,铸币是普及得最快的,然而,在那些不以军事立国而以贸易立国的地方,比如腓尼基人的城邦,却并没有普及铸币。腓尼基人被视为古代西方最厉害的商人和银行家,但他们仍然在用老式的记账方式、依靠信用经济来做生意。腓尼基人铸造的最早一批硬币上写着:“仅供军人使用”。这可以进一步印证,货币大规模用于商品流通,并不是自由市场自发产生的结果,而是由军事化的政府强力推行的结果。

不过,到了中世纪,货币大规模用于商品流通的趋势又发生了逆转,信用经济和虚拟货币重新回归。这是为什么呢?

我们知道,世界主要宗教,如基督教、伊斯兰教、佛教、印度教等,基本都诞生于轴心时代,但它们的大规模普及是在中世纪。宗教的大规模普及带来一个意想不到的后果,就是流通中的贵金属变少了。在中世纪,大部分铸币最后都流入了宗教场所,如教堂、修道院和寺庙,有的是直接窖藏起来,有的被融化掉镀在神坛上,或者被铸成圣器和神佛的形象。这就造成了流通中的贵金属严重不足,进而形成恶性通货紧缩。在中国历史上,如南北朝时期和唐代,出现过几次大规模的灭佛行动,格雷伯认为,政府的一个重要动机,就是为了重新获得贵金属来铸造钱币。

在欧洲,人们应对铸币消失的办法,是重新回到信用经济。我们知道,在中世纪早期,查理曼大帝征服了西欧大部分地区,并且统一了度量衡体系,规定了镑、先令、便士等货币单位。虽然这个帝国很快就土崩瓦解了,但在之后的800多年里,也就是贯穿整个中世纪的时间,西欧人一直沿用这套货币体系来记账。

在中世纪,镑、先令、便士等货币单位,和苏美尔人的“锡克尔”一样,是一套虚拟的货币单位,和当时实际流通的各种五花八门的硬币是两套体系。在中世纪西欧人的日常生活中,大多数交易都不需要现金,只需要采用虚拟货币来记账,同时以少量铸币作为辅助。所以,你会发现一个很有意思的现象:中世纪西欧各国的国王频繁召回硬币进行重铸,但对老百姓的日常生活并不会造成多大影响。

直到1450年左右,欧洲人发现了美洲的金银矿,情况才开始改变。美洲金银矿的发现,标志着中世纪的结束,以及大资本主义帝国时代的开始。

我们知道,美洲白银的大部分流向了中国。明朝是中国人口爆炸的时期,但同时也是老百姓生活水平显著提升的时期,明王朝需要大量白银作为通货。欧洲人发现美洲银矿后,中国开始向欧洲大量出口丝绸、陶瓷等奢侈品,换回成吨的白银。到16世纪晚期,中国每年要进口50吨白银,占美洲每年出产白银的90%;其余白银则流向欧洲。从那时候起,东西方各国先后进入了银本位、金银复本位以及金本位的时代。

也就是说,大资本主义帝国时代和轴心时代一样,货币大规模用于商品流通。不过,格雷伯也提醒我们注意,两个时代有着本质的不同。轴心时代,货币只是帝国维持统治的一种工具;然而到了大资本主义帝国时代,货币本身好像有了意志,资本主义国家的政府和军队都是围绕着货币而组织起来的,金融逻辑本身居于统治地位。

格雷伯指出,这个全球货币化的过程,在1971年被再次打断。1971年,美国总统尼克松宣布,美元与黄金正式脱钩,布雷顿森林体系终结,这标志着虚拟货币再次回归。

需要强调的是,美国单方面宣布美元与黄金脱钩,这是美国政府对全球其他国家的重大违约。按照布雷顿森林体系,美国承诺35美元兑1盎司黄金,其他国家只需要储备美元就可以了,不需要储备黄金,黄金由美国来统一保管,其他国家需要黄金的时候可以随时来找美国政府兑换。但突然之间,美国单方面宣布说,对不起,你手上的美元兑不了黄金了,需要黄金你自己到市场上去买。

这就导致黄金价格暴涨,从1971年的35美元每盎司,上涨到1980年的600美元每盎司。这意味着,各国政府储备的美元外汇急剧贬值,而美国英国等黄金储备大国拥有的财富急剧增值。你看,美国通过信用货币与贵金属的脱钩,完成了新一轮的全球财富大转移。

失去了价值之锚,美元虚拟化和泡沫化的特征越来越明显。2008年金融危机之前,美联储总资产规模大约1万亿美元;金融危机之后的量化宽松,让美联储的总资产很快到了2.3万亿美元;2020年新冠疫情之后,美联储更是开启大水漫灌模式,总资产规模高达7.4万亿美元,12年间资产负债表扩张了6倍多!

格雷伯写这本书的时候,美国正处于2008年之后的那轮量化宽松。格雷伯当时就已经看出,美国政府所发行的天量国债,压根就没打算还,也不可能还。格雷伯相信,1971年至今美元的虚拟化趋势,是人类历史又一个新阶段的开始,这个阶段叫什么名字,会持续多久,会把人类社会带往何方,这一切都还是未知数。

好,这本书的内容就聊到这里,我们来简单回顾一下。

第一,原始社会没有系统性的物物交易,熟人之间的经济交往是以相互欠人情的方式在运作。第二,货币不是从物物交易发展来的,而是由政府创造、并由政府强力推行的结果。第三,一部人类文明史,就是虚拟货币和实体货币交替出现的历史,目前我们处于新一轮虚拟货币阶段的起点。

最后,再和你分享书里一个有趣的小彩蛋。我们知道,亚当·斯密在《国富论》里举的最有名的例子,就是那个苏格兰别针厂的故事。别针厂通过劳动分工,大大提高了生产效率。但是格雷伯考证出来,在比斯密早700年的伊斯兰哲学家加沙里的著作《圣学复苏》里,就讲过一模一样的故事,一个别针厂用25道不同的工序来生产一根针。只不过,加沙里用这个故事来说明人类相互帮助的本性,而亚当·斯密用这个故事来说明人类相互交易的本性。你认为,究竟哪种对人性的理解更准确呢?

这本书的全版电子书,已经附在文稿末尾,期待你的阅读。

撰稿、讲述:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1、原始社会没有系统性的物物交易,熟人之间的经济交往是以相互欠人情的方式在运作。

2、货币不是从物物交易发展来的,而是由政府创造、并由政府强力推行的结果。

3、一部人类文明史,就是虚拟货币和实体货币交替出现的历史,目前我们处于新一轮虚拟货币阶段的起点。