《耶鲁大学公开课:死亡》 孙一颗解读

《耶鲁大学公开课:死亡》| 孙一颗解读

关于作者

作者谢利·卡根是耶鲁大学的哲学教授,著有《规范伦理学》《耶鲁大学公开课:死亡》等。他曾推出一门关于死亡的哲学的公开课《哲学:死亡》,火遍全球。

关于本书

本书改编自谢利·卡根教授的公开课《哲学:死亡》。在这本书里,谢利·卡根教授通过严密的逻辑推理,探讨并破除了很多常见的对死亡的误解,从哲学的角度探究了死亡的真正意义,并指导我们该如何面对死亡,度过一生。

核心内容

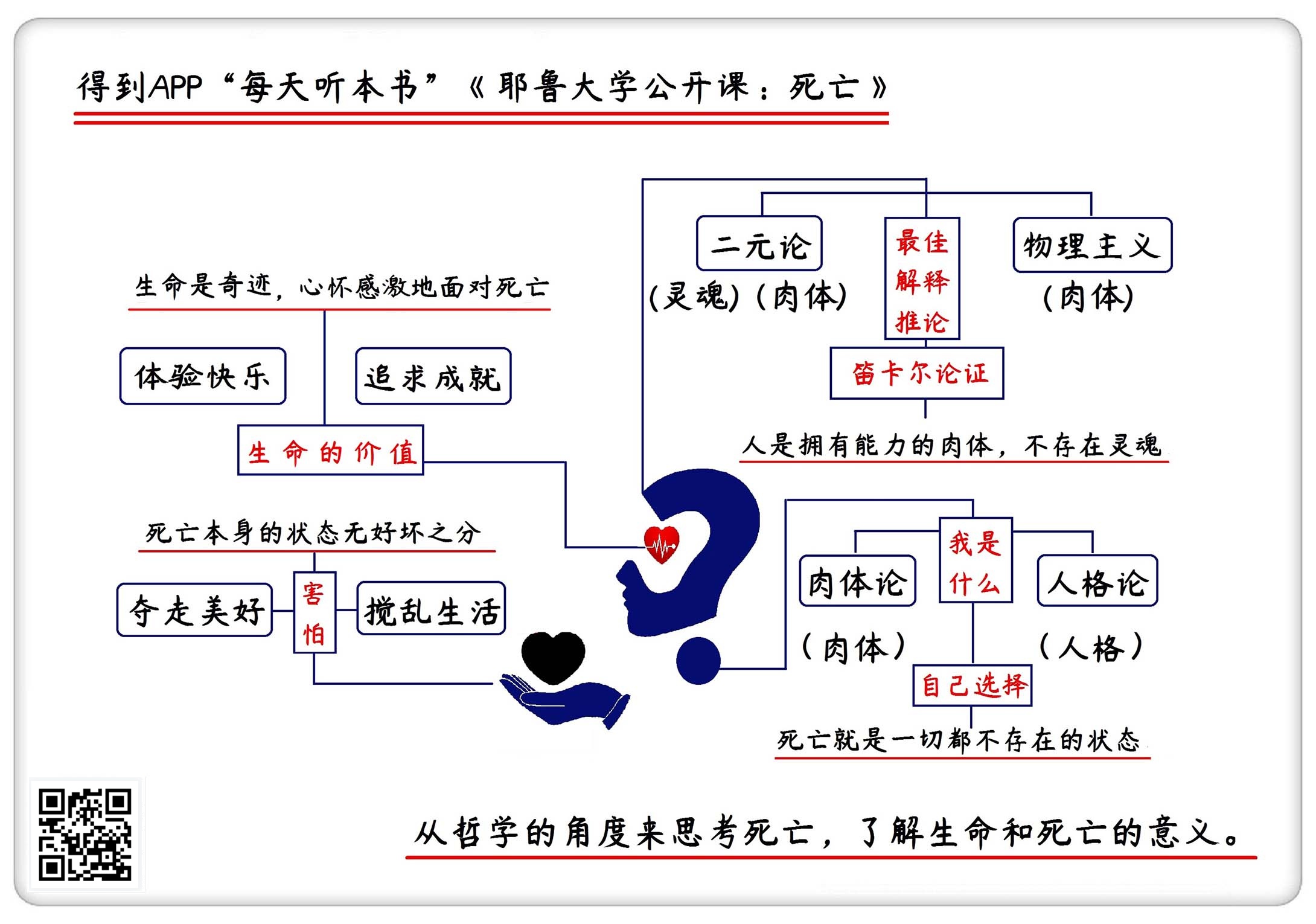

人没有灵魂。肉体毁灭,人格消失,一切不复存在,死亡即是终点。死亡本身的状态并不痛苦,它的坏处在于夺走了我们的美好体验,打乱了我们的人生。余下生命的价值是正是负决定了死亡是好是坏,永生不值得追求,自杀有时可能是合理的。心怀感激,并且通过体验快乐和追求成就,来让人生变得更加充实、有意义,才是正确的人生态度。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《耶鲁大学公开课:死亡》。这本书的中文版大约34万字,我会用大约23分钟的时间,为你讲述书中精髓。我们来看看,如何从哲学的角度来思考死亡,了解生命和死亡的意义。

子曰:“未知生,焉知死”,对孔子来说,死太复杂了,难以理解,所以他选择不谈死。而很多普通人不谈死,则是因为死在中国文化里非常犯忌讳,中国人对与“死”有关的一切往往都避而不谈。死亡是人生中最重要的一件大事,我们却很少认真地考虑它,这实在不合情理。

关于死亡,其实有许多令人迷惑的问题,比如,人有灵魂吗?死后我们还能存在吗?死亡是好事还是坏事?每个人都对这些问题有自己的看法,但是这些看法往往都不是基于严谨的论证得出的结果,而是源于周围的人和社会文化的灌输,其中充斥着大量对死亡的误解。

带着这些未经深思的,甚至是错误的对死亡的理解,我们如何过好我们的人生?只有真正地去思考死亡,了解死亡,才能破解对死亡的迷思,从对死亡的误解和恐惧中解脱出来,了解人生的真谛。哲学家叔本华就说,对死亡的思考可以带来形而上学的见解,培养人类反省的理性,成为对死亡观念的消毒剂。

然而思考死亡是一件非常困难的事,就连孔子都觉得死太复杂了,普通人更是难以做到。所以谢利·卡根才希望通过这本《耶鲁大学公开课:死亡》,引导大家和他一起思考,用理性的方式了解死亡的真相。

作者谢利·卡根教授在1982年从普林斯顿大学获得博士学位后,先后任教于匹兹堡大学和伊利诺大学芝加哥分校,目前是耶鲁大学的哲学教授。和其他的老师不同,上课时,卡根教授喜欢直接盘腿坐在讲台上,对着学生们侃侃而谈,十分率性随意,丝毫没有大教授的架子。他更像是一个睿智的朋友,在漫不经心的聊天中,不知不觉就将你带入了深邃迷人的哲学世界。几年前,他推出了一门关于死亡的哲学的公开课,火遍全球。而本书,就是从这门公开课改编而来的。

在这本书里,谢利·卡根教授通过严密的逻辑推理,探讨并破除了很多常见的对死亡的误解,从哲学的角度探究了死亡的真正意义,并指导我们该如何面对死亡,度过一生。这本书是一本导论性哲学作品,书中介绍了很多哲学流派关于死亡的观点,体系庞大。今天,我就给你说说,作者想要在这本书里说明的几个重点问题。

第一个问题:人是什么?人有灵魂吗?第二个问题:什么是死亡? 第三个问题:死亡是一件好事还是一件坏事?我们应该追求永生吗?自杀是否是理性和道德的?第四个问题:如何面对死亡?

我们先说第一个问题,人是什么?人有灵魂吗?

关于“人是什么”这个问题,主要有两个观点,一个是二元论,另一个是物理主义。物理主义认为,人没有灵魂,只有肉体,人所能进行的一切活动,都是靠肉体完成的,与灵魂无关。二元论认为,人是由肉体和灵魂两部分构成的,因为有两个部分,所以叫“二元论”。

二元论者认为,肉体和灵魂构成了人,它们之间可以相互作用。灵魂可以控制肉体,人每天吃饭睡觉,还有其他各种活动,都是肉体在灵魂的指挥下进行的;反过来,肉体也可以将信息反馈给灵魂,让灵魂感知到,比如当肉体被针扎到时,灵魂会感到疼痛。

值得注意的是,即便你相信二元论,相信人有灵魂,也不意味着你就应该相信死后可以继续存在。有两种可能性。一种是灵魂和肉体是可分离的,肉体死亡后,灵魂可以离开肉体继续活下去。第二种是,灵魂和肉体虽然是两部分,但它们是密不可分的,肉体死了以后,灵魂也就跟着死了。

作者本人秉持的就是物理主义的立场,并不相信灵魂的存在。但由于二元论实在是太普遍了,所以我们先来讨论二元论的观点,说明它为什么不成立,然后再来说说物理主义。

逻辑上有一种原则叫做“证有不证无”,就是说,你只能去证明“存在”某种东西,而不能去证明“不存在”某种东西。这是因为证明某个东西不存在比证明某个东西存在要困难得多。

如果一个人要证明外星人不存在,那他必须走遍宇宙每一个角落,才能说全宇宙都没有外星人,所以外星人不存在,而这样做显然是不可能的。而那些相信有外星人的人,只要想办法找到一个外星人就可以证明自己的主张了。同样道理,相信灵魂存在的人应该想办法证明灵魂的存在,如果证明不了,那我们就只能暂时认为灵魂并不存在了。

可是灵魂是看不见,摸不着的,怎么证明它的存在呢?

第一种证明方法是“最佳解释推论”。最佳解释推论的意思是,如果我们相信了某样东西的存在,就能很好地解释其他理论无法解释的一些现象,那么我们相信这样东西的存在就是合理的。另外这种解释必须是最佳的,也许有好几种理论都能解释某一种现象,我们只相信最好的那种。

人为什么会生病,我们可以说是因为感染了病毒或细菌,也可以说是因为被恶魔附身了,但由于病毒和细菌能够更好地解释疾病的产生、恶化和传染机制,用病毒和细菌来解释才是最佳的。同样道理,如果我们能够说明,一些事情只有灵魂才能够解释其原因,或者虽然也可以用别的原因来解释,但只有灵魂论解释得最好,那么相信灵魂的存在就是合理的。

问题是,真有一些现象是只能用灵魂来解释,或者用灵魂来解释最好的吗?在书里,作者就从日常活动、情绪体验和自由意志这三个最常见也最可能和灵魂相关的现象,探讨了灵魂能不能提供最佳的解释。

首先,日常活动肯定不是。不论是走路跳跃搬东西,还是吃饭睡觉,都不用通过灵魂来解释,只要有肉体就够了。你可以把人看成一台机器,机器没有灵魂,也能够运动。那么更高级一点的活动呢?比如说思考、推理和创造。这些同样不需要灵魂来解释。你想,人工智能没有灵魂,照样能够进行思考、推理和创造。像击败了李世石和柯洁的阿尔法狗,它能够思考推理对手的下一步是什么,还能够创造出从来没有人用过的新棋路,但是阿尔法狗没有灵魂。所以思考推理等高级的认知活动,同样不需要灵魂。

还有一种是情绪体验,人有喜怒哀乐,没有了灵魂,可以解释人的情绪变化吗?阿尔法狗会想办法赢棋,但它感受不到胜利时的喜悦、失败时的痛苦;自动驾驶汽车会躲避路上的危险,但它不会感到害怕。所以二元论者会说,仅仅有物理系统还不够,必须有灵魂才能有情绪。

但是,灵魂论同样也解释不了情绪怎么产生。相信有灵魂的人只是说,有了灵魂才能够产生情绪的变化。但这只是一句空话。物理主义者也能够说,有了肉体就能够产生情绪的变化。

虽然陆续有研究者提出了情绪产生的生理和神经机制,但作者认为,情绪和感知的根本基础都是意识,但即使到了今天,我们还是没有彻底弄清楚意识产生的机制,因此,也就不能充分地解释情绪是如何产生的。所以,在情绪这一点上,灵魂论和物理主义者双方都说不明白,双方算是打了个平手。

最后只剩下自由意志了,自由意志是指能在各种可能的选项进行选择和决定行动的能力。二元论者说,如果没有灵魂,人只是一架按照物理法则行动的机器,只要初始状态相同,按照物理规律运行,过程中的每一步都会相同,结果也都会相同,人根本没有自由选择的余地,也根本不会有自由意志。但是这个论证有一个前提,所有的物理法则都是确定性的,只要开始时的条件确定了,结果也就跟着确定了。

然而这个前提不一定站得住脚。比如说量子力学,在量子力学的世界里,一般只有统计上的规律,具体的情况是无法确定的,即便知道了初始条件,我们还是无法知道最终的结果。最著名的是薛定谔的猫,箱子里的猫处于既死又活的叠加态,不到打开箱子的时候,你永远都不能确定箱子里的猫是死是活。所以即便是遵循物理法则,也可以有多种可能性,人还是能作出不同的选择,用自由意志来论证灵魂的存在仍然不够充分。

除了最佳解释推论外,哲学家笛卡尔还提出一种新的论证方法。他让我们想象一个情形:早上你起床洗脸照镜子,发现镜子中看不到你自己,你急忙摸了摸自己的脸,结果什么也没摸到。看不到、摸不到自己,说明你不存在,但你会思考。会感到害怕,说明你存在。

笛卡尔就说,你可以想象出自己既存在又不存在的情形,说明灵魂和肉体是可以分开的。你无法想象出你的手机既存在又不存在的情况,因为你的手机是一体的,没有别的组成。但由于你的灵魂和肉体是两部分,所以你能够想象出你的灵魂存在,而肉体不存在的情形。

但这个论证同样有漏洞。作者就在书里给我们举了个例子,请你想象一颗只在清晨的时候出现的星星,我们把它叫做晨星,再想象一颗只在黄昏出现的星星,我们把它叫做昏星。按照笛卡尔的说法,晨星和昏星应该是两颗不同的星星,但实际上它们就是同一颗星星,叫启明星,又叫金星。启明星早上在东方出现,晚上在西方出现,是同一颗星星,只不过我们给了它两个名称而已。所以笛卡尔的论证也不能证明灵魂存在。

既然主张有灵魂的人没有足够的证据,那么我们就暂且不相信灵魂的存在。所以下面的讨论,我们都是采取物理主义的立场,也就是人没有灵魂,只有一副拥有复杂能力的肉体。

好了,以上是第一部分的内容,我们简单总结一下。关于人是什么这个问题,二元论者认为人由灵魂和肉体两部分构成,而物理主义者则认为,人没有灵魂,只有肉体。由于最佳解释推论和笛卡尔的论证都不能够充分证明灵魂的存在,所以我们认为相信世界上并不存在灵魂,物理主义才是正确的。

接下来我们说说第二个重点:什么是死亡?

但在讨论“死亡是什么”之前呢,我们得先说说“我”是什么。物理主义说人只是一副肉体,那这副肉体最重要的是什么呢?地球上有七十亿人,每个人都有肉体,是什么决定了你是你,我是我,而不是其他人呢?只有搞清楚了“我是什么”这个问题,才能够想明白当“我”死的时候发生了什么,以及怎么做才能让“我”在死后继续存在。

在不考虑灵魂的情况下,有两种理论解释了什么是“我”。一种是肉体论,说你就是你的肉体,你和其他人不一样的地方就在于肉体不一样;另一种是人格论,将你的思想、情感、记忆和目标统称为你的人格。你就是你的人格,是人格把你和其他人区分开。不管是肉体论还是人格论,都是允许一些连续性的变化的,你渐渐变胖或是变瘦,你还是你;从天真慢慢变得成熟,人格产生了变化,你依然是你。肉体和人格可以连续不断发生一些细微的变化,只要大体上保持不变,你就还是你。

为了搞清楚肉体论和人格论哪个更合理一些,我们来做两个小实验。现在请你想象下面说到的情形:假设有一个疯狂的科学家把你抓去做实验,他把你的身体和另一个人小明的身体对调了,当你醒来时,发现你的意识在小明的身体里,而小明的意识在你的身体里。这时科学家说,他要折磨你和小明其中的一个,折磨的过程会非常痛苦,让你选择折磨谁,是折磨你意识所在的小明的身体,还是小明意识所在的你的身体。你会怎么选?大多数人都是选择折磨自己的身体,因为虽然折磨的是自己的身体,但疼的是小明,自己并不疼。

听到这里,你可能会说真正重要的并不是我们的身体本身,而是我们的人格。别着急,我们再来想象另一种情况。

那个疯狂的科学家抓了你和小明之后,说他要折磨你们,但这一次,他会先把你和小明弄疯,让你以为你是小明,让小明觉得他是你,然后再折磨你们中的一个,问你选择折磨谁。这时大多数人都是选择小明,因为自己被弄疯已经够惨了,还要被折磨,惨绝人寰,还是折磨小明吧。在这种情况下,你会觉得自己的身体才是最重要的,只要身体不受折磨就行。

那么到底是肉体论对,还是人格论对呢?作者认为,目前哲学界还对这个问题争论不休,没有定论。肉体论还是人格论,你可以自己做出选择。

但不管是肉体论还是人格论,死亡都意味着终结。对肉体论者来说,即使在你死后有神灵将你的肉体复活,可是复活的人没有了以前的记忆、情感和思想,这个人跟你还有什么关系呢?复不复活还重要吗?对人格论者来说,很难想象肉体毁灭了之后,人格还能够继续存在。肉体死亡,渐渐开始腐烂,各项能力也都停止了,你的人格也就此消失了,这就是最终的结局。死亡就是一切都不存在的状态。

好,这是第二部分的内容。假设我能在死后继续存在,怎么确定那个继续存在的人就是我呢?所以要先想清楚我是谁这个问题。你可以认为把你和其他人区分开的是你的肉体,也可以认为是你的人格。但无论你持哪种看法,死亡都意味着终结。肉体毁灭了,人格消失了,什么都不存在,这就是死亡的状态。

我们接下来说第三个重点:死亡是一件好事还是一件坏事?我们应该追求永生吗?自杀是否是理性和道德的?

大多数人对死亡的本能反应就是:死亡是一件坏事。所以每个人都对死亡怀有深深的恐惧。但我们已经知道了,人死后就不存在了,不会感到痛苦,不会感到害怕,什么感觉都没有。既然什么都没有,又怎么会有害呢?坏事要发生在你身上才对你有害,既然你不存在了,坏事就不能发生在你身上,也就对你无害了。但是我们每个人都害怕死亡,我们在怕什么呢?

哲学家们说,死亡的坏处是你再也不能够享受生命中种种美好的事物了。这被称为“死亡的剥夺理论”。生命就像一个容器,里面装着人生中有价值的东西。新奇的数码产品、旅行、美食和赚钱等等这些事情都让你感到愉悦,是让你达到快乐的一种手段。但光有快乐是不够的,否则你会感到空虚。

科学家们曾做过一个实验,在老鼠的大脑里装一个电极,只要老鼠触碰一个按钮,电极就会刺激大脑的快乐中枢,使老鼠产生快感。那只老鼠就一直在那儿按按钮,连放在面前的食物都不动心,直到饿死。想象一下,如果同样的事发生在你身上,你应该会感到不寒而栗吧。所以光有快乐并不够,你还必须要取得一些成就,让你的人生有意义。快乐和成就,就是生命这个容器中装的有价值的东西。死亡的主要坏处就是,它会夺走我们的生命,同时也夺走生命中的快乐和成就。这就是我们害怕死亡的原因。

死亡还有另一个坏处。由于死亡是不可预测的,我们不知道死亡究竟会在什么时候到来,所以很难给人生作出合理的规划。古话说“子欲养而亲不待”,年轻时总想着多花些时间精力在工作上,等事业有成了再好好陪伴照顾父母,但死亡是不可预测的,一个人可能还没来得及好好陪伴父母,父母就走了,后悔莫及。

按照剥夺理论,死亡的坏处在于它会夺走生命中的美好体验,那么如果我们能够永生不死,不就可以一直享受生命的美好了吗?所以永远不死是一件好事。真的是这样吗?

剥夺理论说的是,死亡会剥夺生命中的美好事物,所以死亡才是一件坏事。对大部分人来说,生命总体而言是幸福多于痛苦的,所以死亡确实是一件坏事。但是也有少数人,他们生命中痛苦的事情比快乐的事情多。这时死亡夺走的就不是美好快乐,而是不幸和痛苦,对这些人来说,死亡并没有带来坏处。

所以,仅仅根据剥夺解释理论,并不能说明永生不死就是一件好事。哲学家伯纳德·威廉姆斯就认为,永生不是什么好事。永生意味着你有无限的时间,一开始你可以尽情地去做各种各样有趣的事,但是最终你是会玩腻的。你不是活几百年几千年,你是永远活下去,在无限的时间里,你把相同的事情做了一遍又一遍,到最后你只会感到无聊,生无可恋,陷入无边无际的痛苦之中。因此,虽然死亡是一件坏事,但永生也不是什么好事。我们可以追求更长的寿命,使自己能够去体验更多美好的事物,但是不应该去追求永生。

除了永生之外,还有一件与死亡密切相关的事,那就是自杀。在很多文化中,自杀常被看作一件不道德的事,是懦夫所为。不过,谢利·卡根教授认为,在一些情况下,自杀是合理的。刚才说了,死亡之所以是坏事,是因为它会夺走生命中美好的事物,但如果生命中的痛苦大于快乐,那么死亡带走的就不是美好,而是不幸。当生活变得生不如死时,死亡就是可接受的。假设有一个人得了癌症,已经没有治愈的可能,每天都要遭受巨大的痛苦,对这个人来说,生命的价值是负的,死亡不是夺走他的快乐,而是结束他的痛苦。那么这个人选择自杀或者安乐死,其实是合理的、可接受的。

好了,上面就是第三个重点,我们说了,死亡本身的状态并没有好坏之分,因为人死了什么感觉也没有。死亡的坏处在于夺走了我们的美好体验,打乱了我们的人生。我们可以追求更长的寿命,却不应该追求永生,因为无限的寿命只会令人感到无聊和痛苦。当剩下的生命中,痛苦远大于快乐,自杀就是一种理性的选择,不应该被谴责。

最后我们再来说说这本书的第四个重点,在了解死亡的真相后,我们该如何面对死亡?

死亡是每个人都要面对的,也是无法逃避的。你可以为此感到恐惧或是愤怒,但理性地想,恐惧和愤怒都无法改变死亡必将到来的事实,只会让你活在死亡的阴影下,毁掉你的生活。在作者看来,面对死亡恰当的态度应该是心怀感激。宇宙中的粒子做着混乱无序的运动,最终却有一部分粒子聚合到一起,构成了人。于是人类才能够相爱,品尝美食,欣赏风景,进行创造。从无到有,这是造化的奇迹,我们应该对此心怀感激。

可是生命有限,死亡终将到来,我们该怎么生活呢?既然生命的价值在于快乐和成就,那我们应该尽力得到更多的快乐和成就,让有限的生命变得充实。但是快乐和成就却有冲突的地方,这不是说取得成就会让你不快乐,而是说,如果你花时间追求巨大的成就,一旦失败你就得不到快乐,而本来你是可以将时间用在一些容易获得快乐的小事上的。比如说,很多人都希望自己和乔布斯一样改变世界,但能够做到的又有几个呢?但是如果你把时间都花在一些诸如看电影、吃美食之类容易得到快乐的小事上,又没有机会取得巨大的成就。

那些写心灵鸡汤的人怕你因为努力了一辈子却没有获得成功,没有取得巨大的成就,感到空虚难过,就告诉你,生活的意义在于小确幸,要多享受生活,多感受生活的美好,读书看电影旅行,吃喝玩乐,这样过完一生你能得到很多快乐,你的人生就圆满了。

按照心灵鸡汤说的做,虽然能得到很多快乐,但是这样一来,你就放弃了获取巨大成就的机会。所以成功学就发出了另一种声音,说你要努力,要咬牙坚持,要吃苦,要对自己狠一点,总有一天你能改变自己,改变世界。这样做虽然提高了我们取得成就的机会,然而一旦失败,我们会失去很多快乐。

到底该采取哪种做法呢?作者的建议是,应该将刚才说的两种做法结合起来,既要有一个宏大的目标,又要适当做一些容易得到快乐的小事。这样,如果你实现了目标,取得了令你自豪的成就,你的人生会更有意义;即便你失败了,你还是能够从一些小事中感受到欢乐,不会什么都没有得到。

以上就是最后一个重点。我们稍作总结,生命是一个巨大的奇迹,我们应该心怀感激地面对人生,面对死亡。为了让生命过得充实,我们要将体验快乐和追求成就结合起来,尽可能地感受快乐,又不放弃获得成就的机会。

说到这里,今天的内容就聊得差不多了,我们最后再来总结一下。

首先,关于人有没有灵魂的问题,二元论者说人既有肉体又有灵魂,是灵魂控制肉体进行各种活动,物理主义者则说人没有灵魂,只有肉体。由于二元论者无法充分论证灵魂的存在,所以我们相信人本质上就是一具拥有多种能力的肉体,不存在灵魂。

接着,我们说,要想搞清楚我能不能在死后继续存在,先要搞清楚“我”是什么。你可以相信肉体论,认为你之所以是你,最重要的是你的肉体;也可以相信人格论,认为最重要的是你的人格,是人格把你和其他人区分开。但肉体论和人格论都不能保证你在死后继续存在。死亡降临,肉体停止运作,人格消失,这就是最终的结果。死亡意味着一切都不存在。

然后,我们知道了死亡本身并没有坏处,我们害怕死亡,是因为死亡会使我们不能再享受生命的美好。但是,我们也不应该因为恐惧死亡就去追求永生,无限的生命只会带来无限的痛苦。在生命的痛苦远大于快乐的时候,死亡可以结束痛苦,所以,在某些特殊情况下,自杀是一个理性的选择,并不应该受到谴责。

最后,我们知道了面对死亡的明智做法是心怀感激,并且通过体验快乐和追求成就,来让人生变得更加充实,更加有意义。

谢利·卡根教授在这本书里,以一个哲学家的严谨冷静,探讨了有关死亡的种种谜团,厘清了死亡的概念,并希望以此作为对生命的指导。他引导我们去接近死亡,面对死亡,最终恰恰是要让我们放下死亡的包袱,轻装前行,坦然生活。因为人们往往对未知感到恐惧,当心中有了一个对死亡清晰的概念之后,笼罩在死亡之上的阴影就消失了。其实,除了思考死亡,我们也可以用理性严谨的态度去反思生活中那些未经深思却又习以为常的概念,比如亲情、爱情、时间、金钱和工作等等,当对人生中的重大议题有了清晰的认知之后,我们也许就不会再感到恐惧或是迷茫了。

撰稿:孙一颗 脑图:摩西 转述:杰克糖