《精神现象学》 刘玮解读

《精神现象学》| 刘玮解读

关于作者

格奥尔格·威廉·弗里德里希·黑格尔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831),“德国观念论”的巅峰和终结,西方思想史上百科全书式的哲学家,主要著作包括《精神现象学》《哲学全书纲要》《法哲学原理》《历史哲学讲演录》《美学讲演录》《哲学史讲演录》等。

关于本书

《精神现象学》是黑格尔经过漫长的酝酿,在36岁出版的代表作,是他一生哲学体系的导言和前奏,宣告了一个哲学王者的到来。《精神现象学》也是一部难以归类的“神作”,在书中黑格尔用晦涩难解的文字探索了“绝对精神”的展开过程,囊括了人类精神活动的各个领域。

核心内容

黑格尔认为世界是“绝对精神”通过观念创造出来的。“绝对精神”通过人的精神活动,经历了意识、自我意识和理性三个阶段,在矛盾和辩证法的推动下,才最终实现了自我认识。在探索绝对精神自我展开的过程时,黑格尔不仅把哲学的各个分支(形而上学、认识论、心灵哲学、科学哲学、伦理学、美学)都纳入其中,而且还把历史、政治、经济、文学、宗教全都融为一炉,展现了极度的博学和极强的体系建构能力。

你好,欢迎“每天听本书”,今天要为你解读的书,是德国著名哲学家黑格尔的成名作《精神现象学》。

黑格尔太有名了,他是西方哲学史上公认的巅峰。按照哲学专业的说法,黑格尔是康德之后德国哲学,尤其是康德开始的“德国观念论哲学”最重要的代表。在中国,黑格尔的知名度也很高,他的一些哲学表达早就进入了我们日常的话语体系,比如说辩证法、否定之否定、市民社会这些概念;还有“凡是存在的都是合理的”,“密涅瓦的猫头鹰在黄昏才会起飞”之类的金句。

我会用三期音频为你介绍黑格尔的三部代表作,分别是他理论哲学的代表作《精神现象学》,实践哲学的代表作《法哲学原理》,和讨论美学问题的《美学讲演录》。

今天,我们首先来了解黑格尔的成名“神作”《精神现象学》。说《精神现象学》是一本“神作”,不仅因为它很难,更是因为它很宏大。黑格尔把哲学的各个分支,形而上学、认识论、心灵哲学、科学哲学、伦理学、美学都纳入其中;不仅如此,他还把历史、政治、经济、文学、宗教全都熔为一炉。黑格尔这样写,是为了把人类的一切精神活动,或者说精神现象,都囊括在这一部书里。

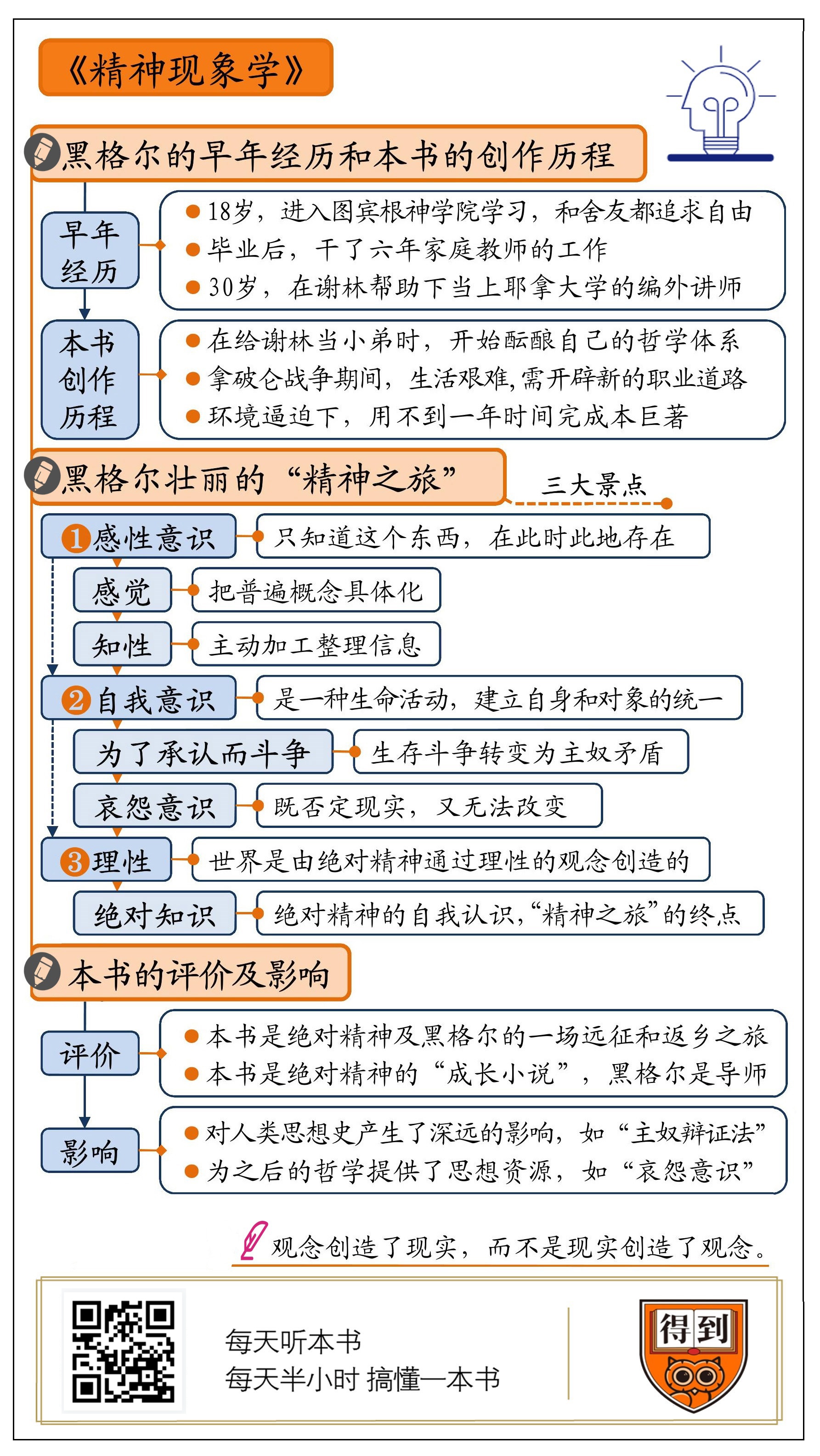

接下来,我会分成三个部分为你解读黑格尔的这部“神作”。首先,我们来说说黑格尔早年的求学和职业生涯,以及《精神现象学》的创作过程。在第二部分,我会带你走上黑格尔的这场壮丽的“精神之旅”。第三部分,我来给你说说《精神现象学》的影响。

好,我们先来了解一下黑格尔的早年经历和《精神现象学》的创作历程。

黑格尔1770年出生在斯图加特。他从小天资一般,但学习勤奋,是个优等生。18岁的时候,黑格尔进入了当地最著名的图宾根神学院,他的两个同屋都是年少成名,一个是天才哲学家谢林,另一个是天才诗人荷尔德林。在他们三个人里,黑格尔是成名最晚的一个。

三个青年,都很痛恨神学院里枯燥的教条,而且都追求自由。在他们看来,法国大革命不仅是自由的胜利,也体现了观念的力量。因为自由、平等、博爱这样的观念,不仅点燃了人们反抗的热情,也改变了现实社会。后来,黑格尔一直保持着一个习惯,每年的7月14日法国大革命的纪念日,他都要和学生庆祝一番。

三人毕业之后,谢林的职业生涯顺风顺水,23岁就当上了德国名校耶拿大学教授;荷尔德林很快就结识了德国文坛的领袖海涅和歌德,成为举世瞩目的诗人。只有黑格尔还默默无闻,荷尔德林给他介绍了一份家庭教师的工作,他干了六年。但是,黑格尔心气很高,他渴望得到自由和认可,这种仆人的身份,让他难以忍受。30岁的时候,黑格尔靠着谢林的关系,当上了耶拿大学的编外讲师。他还跟谢林一起编哲学杂志,写文章宣传谢林的思想。

这时的黑格尔,看起来很失败。没有一点迹象表明,他日后会成为德国思想界的“王者”。但是,黑格尔对自己从来都不缺乏信心。在给谢林当“小弟”的这些年,他把之前十几年的积累集合起来,开始酝酿自己的哲学体系。黑格尔开始写文章批判当时流行的各种哲学思想,包括当时还在世的“学界大佬”康德和费希特,他甚至表达了对自己恩人谢林的不满。

这段时间,拿破仑在欧洲横冲直撞,黑格尔的生活过得也很艰难。耶拿大学不给他固定的薪水;战乱让他从父亲那里继承的遗产迅速贬值,也让耶拿大学迅速衰落。整个时局让黑格尔感到绝望。他需要一部重量级的著作,为自己确立学术地位,开辟新的职业道路。就是在这种环境的逼迫下,黑格尔奋笔疾书,用不到一年的时间完成了这部500多页的巨著。就在拿破仑击溃普鲁士军队的前几天,黑格尔完成了全部手稿,在战火中寄给了出版商。

1806年10月13日,黑格尔目睹了拿破仑巡视耶拿。本来就向往法国大革命的黑格尔,看到骑在马上的拿破仑皇帝,心情无比激动。在一封写给朋友的信里,黑格尔说道:我看到了骑在马上的世界精神。我觉得,黑格尔可能也在拿破仑身上看到了自己。拿破仑在战场上横扫一切陈旧的政治势力,要做整个世界的帝王;而黑格尔在书房里横扫一切思想上的陈旧学说,要成为思想界的帝王。

说完了黑格尔早年的求学经历和《精神现象学》的创作过程,下面,我们就来看看黑格尔在这本书里描绘的这场精神旅程。

刚才也提到了,这本书的内容非常庞大,我这个导游只能带你走马观花,一起领略这本书的大体风貌。如果说《精神现象学》是一座丰富的精神家园,来这里游玩,你一定不能错过的三大景点,就是:感性意识、自我意识和理性。

好,我们先来看看这场旅程的第一站:感性意识。

按照流派来划分,黑格尔属于德国观念论哲学。在他之前,这个流派里比较有名的人物有康德、费希特和谢林。黑格尔的两位前辈,费希特和谢林,都是从“自我意识”开始构造自己的哲学体系的。但是黑格尔不认同这种做法。黑格尔认为,自我意识是意识比较高级的阶段,他要从更初步的东西说起。这种更初步的意识,就是感性意识。

什么是感性意识呢?黑格尔说的感性意识,是在视觉、听觉、嗅觉这些具体的感觉产生之前就有的一种很初级的意识活动。请注意,黑格尔提出这个概念不是基于科学,而是基于观念论哲学对人的理解。观念论哲学家认为,人有感性能力,感性能力让我们从外部世界接收信息,但是这些信息很散乱,还没有人对它们做处理。用黑格尔的话说就是,感性意识只知道“这个东西,在此时此地存在”。你可以把他说的“这个东西”想象成计算机上未经处理的一堆数据。黑格尔的意思是说:我们知道有数据,也知道这些数据此时此刻就在计算机里,但是,我们不知道它们是什么,更没办法描述它们。

换句话说,感性意识一方面让人确定有些东西确实存在,就像我们知道电脑里有一堆数据,而另一方面只靠感性意识,我们又不知道它们到底什么。听起来是不是一种很矛盾的状态?没错。那怎么才能解决这个矛盾,让模糊的感性意识更加清晰呢?

我们来看看黑格尔是怎么回答的。刚才提到了,黑格尔说,感性意识只知道“这个东西,在此时此地存在”。我们虽然不知道“这个东西”实际上是什么,但是,请注意这句话里的代词“这个”,它的意思是明确的,对吧?黑格尔认为,明确了“这个”,其实感性意识就已经升级,成了“感觉”。

黑格尔给感觉下了一个定义,感觉就是把普遍概念具体化。我来打个比方,你就明白了。如果我说,我感觉到了一个红色的苹果,我其实是把红色、苹果这两个普遍概念,具体地用在了面前这个苹果上。

那我们再来继续思考。世界上有无数个苹果,我不可能感觉到所有的苹果;再进一步说,世界上有无限的对象,我们更不可能感觉到所有的对象。在黑格尔看来,这也是一种矛盾的状态,因为我们一方面只能接收来自感觉的信息,但是又能够处理感觉之外的信息,这是怎么做到的呢?

黑格尔说:这是因为人类不只是被动地接受信息,也会主动地加工整理信息。这个时候,感觉升级了,成了知性。

知性听起来已经很高级了,但是它也有局限。即便有了知性,人还是把外在世界看作客体,把内在意识看作主体,客体和主体是相互对立的。这句话听着可能有点抽象,它的意思其实很简单。你感觉到一个苹果,你是主体,苹果是客体,苹果和你是相互对立的。这时候,我们就遇到了一个哲学的经典问题:如何让主体和客体相统一?我们普通人很少会这样怀疑,但是在哲学家看来,这才是最根本,也最难回答的问题。在哲学家,尤其是观念论哲学家看来,人靠感觉和知性认识到的东西不是事物的客观本质,也就是说,你感觉到的苹果,跟苹果的本质是不一样的。这又是一个新的矛盾。

那怎么解决这个新的矛盾呢?黑格尔说:这个矛盾是因为知性只能用主客二分的方式看待世界。要解决这个矛盾,主体就需要更深入地反思自己的认识能力。这时候,知性也升级了,进入了“自我意识”阶段。

自我意识,就是我们要去的第二个景点。

在讲“自我意识”之前,我想稍微总结一下黑格尔的哲学方法。你应该发现了,在前面的讲述中,我反复提到了一个词,就是“矛盾”。黑格尔所说的人类精神的每次一次升级,从感性意识到感觉,再到知性,再到自我意识,都是因为原来的状态出现了矛盾。这种用矛盾推动体系发展的方法,就是黑格尔著名的“辩证法”,或者叫“否定之否定”和“螺旋上升”。

理解了黑格尔的辩证法,我们就能继续这场精神现象之旅了。那我们就接着来说“自我意识”。在黑格尔看来,自我意识不是一种单纯的认知活动,而是一种生命活动。当“我”意识到自己活着的时候,自我意识和外在对象的关系,就不再是认知和认知对象的关系,而是欲望和欲望对象的关系。欲望对象本来是一个和自我不同的他者,自我想要去占有它,把它变成属于自己的东西。这就等于是说,自我要消除自身和对象之间的差异,建立自身和对象的统一。一旦统一起来,前面提到的主体和客体的矛盾,也就消除了。

进一步说,在生命活动中,一个自我意识必然会遇到另一个自我意识,这就是人与人的相遇。在遇到其他人之前,自我意识认为自己就是真理,自己就是标准。请你想想,两个带着这种想法的自我意识相遇,会发生什么呢?它们必然都想让对方承认自己的重要性。估计你也猜到了,这又产生了新的矛盾。怎么办呢?这就要说到黑格尔的一个著名学说“为了承认而斗争”,意思是说人与人之间的冲突和斗争,说到底都是为了赢得对方的认可和尊重。

这样的矛盾斗争,最开始是你死我活的生存斗争,但总有一些自我意识更能够豁得出去,不惜用生命为代价赢得对方的承认;而另一些自我意识要怂一些,不愿意为了这样的斗争丢掉性命。同时,如果把战败者都杀死,也不符合战胜者的利益,毕竟从死人那里是不能得到承认的。这个时候,那些获得胜利的自我意识,就成了主人;而那些投降认怂的自我意识,就成了奴隶。这样,主奴关系就产生了,于是,生死矛盾就被主奴矛盾代替了。

这就要说到黑格尔的另一个著名观点“主奴辩证法”了。这也是《精神现象学》里最被人们津津乐道的观点。在主奴关系里,主人制定一切规则和法律,迫使奴隶为自己工作,然后自己可以坐享其成。主人看起来得到了完全的承认,生活安逸,高枕无忧。而奴隶被完全否定,甚至没有被当作人来看待,而是等同于工具。

不过,这种关系并不稳固。在主人这边,他虽然自我感觉良好,但其实生活完全依靠奴隶的供养,他只能通过让奴隶工作才能证明自己得到了承认。也就是说,主人看似独立的生活,其实完全依赖奴隶。在奴隶这边,他们最开始完全否定自己,完全依赖于主人。但是在被迫遵守主人制定的法律的过程中,他们也理解了法律的意义;在为了主人劳动的过程中,他们也意识到了自己的力量,可以把自己头脑中的观念变成世界之中的实实在在的对象。于是奴隶又重新确立了自我意识,意识到了自己的独立和自由。

主人与奴隶之间的矛盾如何解决呢?黑格尔认为,有一个叫斯多亚主义的哲学流派,首先为解决这个矛盾做出了贡献。这种哲学主张,人的自由完全取决于自己的内心,和外在环境无关,所以不管是主人还是奴隶,只要内心享有自由独立就够了。

这种消极避世的想法太简单了,于是,怀疑论哲学给出了新的答案。怀疑论哲学对任何判断都保持开放的态度,否定人与人之间,人与物之间的关系有任何确定性。在怀疑派看来,在自身之外,一切都是虚无。

在黑格尔看来,怀疑论这种虚无主义虽然可以提供暂时的安慰,但是也没有提供真正的答案。黑格尔认为,自我意识面对这样的情况会感到“哀怨”,既否定现实,又无法做出改变。这种哀怨催生了统治西方世界上千年的基督教。自我意识一方面渴望和上帝相似,超越这个物质的世界;另一方面又意识到自己就是物质世界的一部分,无法逃脱。

自我和上帝处于完全分裂的状态,又产生了矛盾。如何把自我和完美的上帝联系起来呢?黑格尔认为,人之所以陷入哀怨意识,是没有认识到上帝这个所谓的“完美的存在”,其实是自我的创造,是人把自己想要实现的精神追求,投射到一个自己永远达不到的对象身上。这样,黑格尔的这场精神之旅就进入了最后一个阶段:理性。

理性的部分占了全书超过2/3的篇幅,内容非常庞杂,我们只能挑出最核心的部分来讲讲。在黑格尔看来,理性的任务就是把两种确定的东西统一起来,一个是最开始感性意识建立起来的对外部世界的确信,另一个是自我意识建立起来的对自我的确信。

那理性怎么做到呢?

黑格尔创造了一个概念,叫绝对精神。黑格尔认为,绝对精神先于自然界和人类社会,它永恒存在,是宇宙万物的内在本质和核心,世间万物都只是它的外在表现。在黑格尔看来,这个世界是由绝对精神通过理性的观念创造的。但是,绝对精神一开始没有意识到自己有这个能力,它把世界当作客观的,和自己不同的东西,并且努力要去认识它们。经过了刚才我们一起走过的这场精神之旅,绝对精神最终发现,现实中的事物其实是自己的创造,它认识到了,自己就是世界,在自己之外,没有别的东西。

现在我们已经抵达了黑格尔这趟精神现象旅程的终点:绝对知识。绝对知识就是绝对精神的自我认识。最后的问题是,怎么才能够达到绝对知识呢?在黑格尔看来,就是在他写完《精神现象学》的时刻。因为正是他在人类历史上第一次揭示了精神现象的整个旅程,绝对精神通过黑格尔的文字,最终向人类揭示了自身。也就是说,在黑格尔这位绝对精神的代言人这里,人类历史和人类思想都达到了巅峰,甚至是终点。这之后,人类当然还会继续存在,但是不会有新的历史阶段,人类需要做的不过就是把黑格尔揭示出来的绝对精神的自我认识通过道德、政治、宗教的方式实现出来。

不知道你跟着我走完了黑格尔的这场精神之旅之后是什么感觉,有没有被这个复杂而庞大的体系惊呆,有没有被黑格尔对自己哲学的极度自信惊呆?最后,我们就来评价一下黑格尔的思想,同时看看他对后世产生的影响。

我想用两个比喻来帮你理解黑格尔这本书的意义。

首先,《精神现象学》很像荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》。这两部史诗,代表了西方文化的两个永恒的主题,“远征”与“返乡”。我们知道,《伊利亚特》是一个希腊联军远征特洛伊的故事,也就是“远征”;而《奥德赛》讲的是奥德修斯历经艰险返回家乡的故事,就是“返乡”。《精神现象学》中也有“远征”与“返乡”这两个主题。只不过主角不是人,而是绝对精神。

绝对精神从感性意识出发,前进到自我意识,再到理性,最终达到清晰的绝对知识,这就是绝对精神的一场远征,也是黑格尔本人的一场远征。

同时,这场旅程又可以看作绝对精神的返乡之旅。经过这场漫长的旅程,绝对精神才清晰地认识了自己,回归了最初的统一。这也是黑格尔自己的一场返乡之旅,他经过了漫长的蛰伏和诸多痛苦,最终通过与绝对精神的合一,认清了自己在思想领域的至高地位。

其次,我们可以把《精神现象学》比作一部浪漫主义时期流行的“成长小说”,这种小说记载了主人公的成长历程,比如歌德的《威廉·迈斯特的漫游年代》。《精神现象学》里的主角就是绝对精神。它最初并不认识自己,只能从模糊的感性意识出发,经过漫长的旅程,最终达到完全清晰的绝对知识和自我认识。整个世界都是绝对精神自我发现、自我展开的历史。而黑格尔在这个旅程中,其实扮演了绝对精神的导师。

毫无疑问,《精神现象学》是黑格尔最有原创性和革命性的著作。它宣告了一个哲学王者的到来,也预示了黑格尔之后20多年哲学思考的所有重要主题。他后来写作《哲学全书》,保留了《精神现象学》里的大量概念、观点和研究方法。

《精神现象学》对人类思想史也产生了深远的影响。其中影响最大的就是黑格尔的“辩证法”了。你可能会说,辩证法不是黑格尔发明的。这种从正题到反题,然后再用合题解决矛盾,之后再出现新的矛盾的思路,他的前辈,费希特和谢林都使用过。但是,黑格尔贯彻了这个方法,他把矛盾的推动力量发挥到了极致。

在他这里,不仅有像费希特和谢林那样哲学里的矛盾,还有真实的人类生活中的矛盾、历史发展中的矛盾、文化现象中的矛盾。黑格尔利用“辩证法”把人类有史以来的全部精神活动熔为一炉。

黑格尔的辩证法思想,特别是《精神现象学》里讲的“主奴辩证法”,对于之后的一大批思想家产生了重要的影响。马克思在《1844年经济学和哲学手稿》里提出著名的“异化劳动”学说就直接来自他对黑格尔的阅读。在那之后,几乎所有带有马克思主义倾向的思想家,比如卢卡奇、马尔库塞、阿尔多诺、哈贝马斯,都大量使用黑格尔的概念和理论。

除了马克思之外,尼采在《道德的谱系》里也重新解释了黑格尔的“主奴辩证法”。他用“主奴道德”阐释了人类道德发展演化中的重要环节。20世纪法国政治思想家科耶夫在30年代大力宣传黑格尔的思想,他围绕“主奴辩证法”来解读整部《精神现象学》,把“寻求承认”当作人类最根本的欲望。这种解读影响了存在主义主义哲学家萨特、梅洛-庞蒂,后现代主义哲学家福柯、德里达,还有政治学家福山。

此外,黑格尔关于“哀怨意识”和上帝本质的理解,引发了一大批年轻的德国思想家,彻底从人的视角理解基督教和一切宗教,坚持无神论,他们就是所谓的“青年黑格尔派”。施特劳斯的《耶稣传》和费尔巴哈的《基督教的本质》都是在黑格尔的影响下写出来的名作。

所以说,黑格尔为之后的哲学提供了思想资源。可以说,西方哲学构建宏大体系的道路,从柏拉图开始,到黑格尔既得到了顶点,也宣告了终结。那之后西方哲学走上了反体系的道路,黑格尔也成了西方哲学史上最后一个伟大体系的建构者。

好,到这里,黑格尔的《精神现象学》就为你解读完了。黑格尔认为,解决精神之旅中所有矛盾的终极方法,就是认识到全部现实就是理性自身,一切现实都是理性创造的。这就是“观念论哲学”的精髓:是观念创造了现实,而不是现实创造了观念。这种思想,其实是要求我们转换一下看待世界和看待自我最基本的视角。

撰稿:刘玮 转述:徐惟杰 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.黑格尔可能也在拿破仑身上看到了自己。拿破仑在战场上横扫一切陈旧的政治势力,要做整个世界的帝王;而黑格尔在书房里横扫一切思想上的陈旧学说,要成为思想界的帝王。

2.在黑格尔这位绝对精神的代言人这里,人类历史和人类思想都达到了巅峰,甚至是终点。