《礼法》 刘玮解读

《礼法》| 刘玮解读

关于作者

柏拉图,西方哲学史上最重要的哲学家之一,苏格拉底最著名的弟子。他写作了大量对话,基本上都以苏格拉底为主人公,但并不一定都是如实记录苏格拉底的言行,很多是他自己对各种哲学问题的思考。怀特海曾经说过,整个欧洲的哲学传统都可以被看作是柏拉图的一串注脚。

关于本书

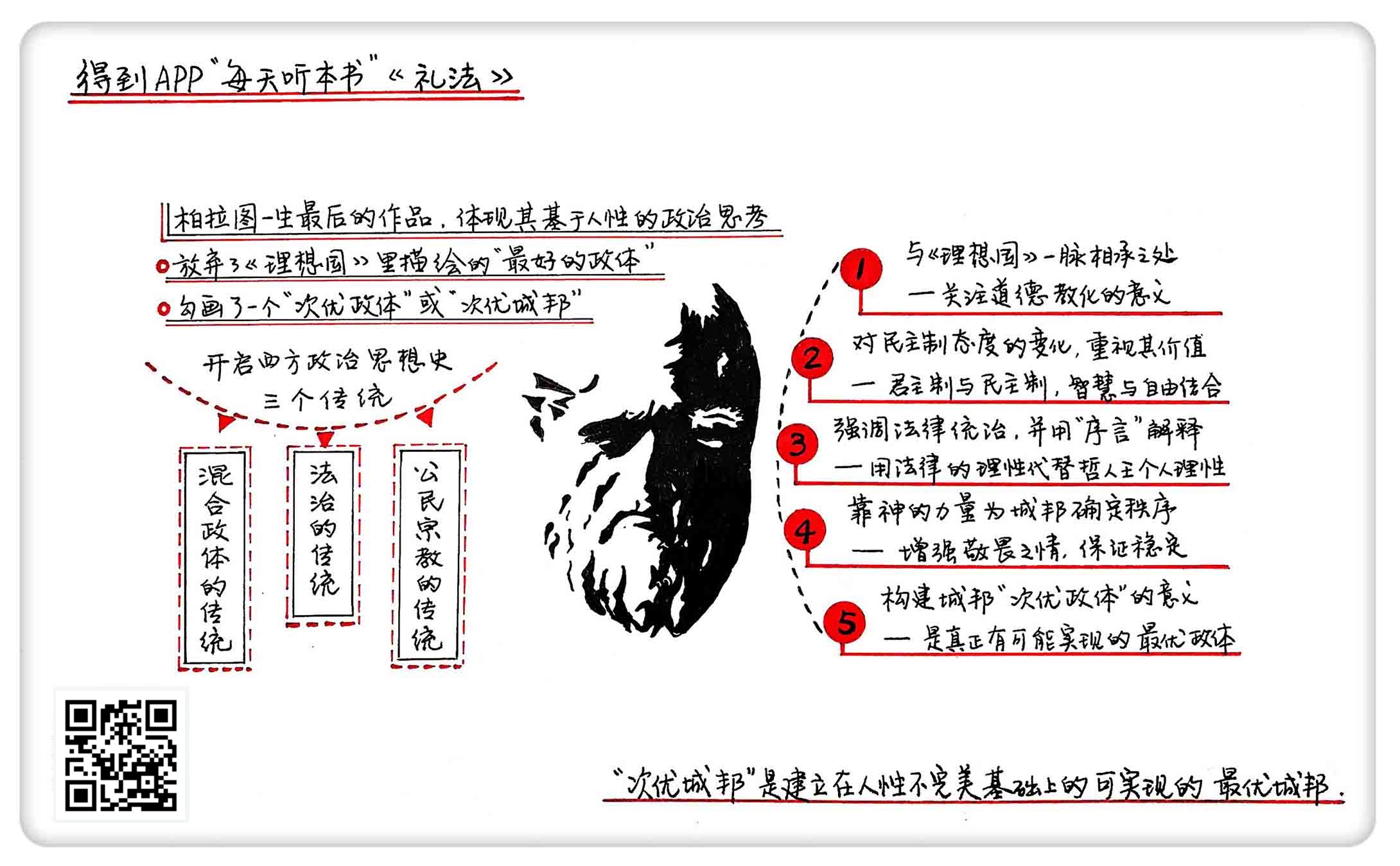

《礼法》是柏拉图最后的著作,是他经历了政治失败之后的政治思考。他放弃了《理想国》中最美丽的城邦构想,放弃了哲人王的统治,转而用更加现实的视角勾画一个“次优政体”。在这个次优政体中,法律成为了政治的主导,君主制和民主制的要素融合到一起,并且格外强调神和宗教在政治事务中的价值。

核心内容

一、《礼法》在哪些重要的方面和《理想国》一脉相承;二、相比《理想国》,柏拉图对民主制态度发生了什么样的变化;三、《礼法》强调法律的统治,而且提出了一个很特别的主张,那就是要给法律加上序言,就像一本书的序言一样,解释制定这些法律条款的意义;四、柏拉图如何依靠神来为城邦确立秩序;五、《礼法》里面构建的这个城邦在什么意义上是一个次优政体,以及柏拉图为什么会作出这样一个退而求其次的选择。

你好,欢迎每天听本书。这期为你解读的书是柏拉图的《礼法》,这是柏拉图一生最后的作品,体现了柏拉图最后的政治思考,在里面柏拉图勾画了一个第二好的城邦制度,也就是“次优政体”或“次优城邦”。有的译者把它的标题翻译成《法律篇》《法篇》或者《法义》。我们之所以采用《礼法》这个翻译,是因为这部作品虽然是在为这个次优城邦订立法律,但是里面包括一整套礼乐教化,而不仅仅是一些法律条文。

说到《礼法》这本书可能你并不熟悉,但说到柏拉图更有名的著作《理想国》,你肯定听说过。在《理想国》里,柏拉图为我们构建了一个由哲人王统治的“美丽城”,那是他心目中最美的城邦。有关《理想国》的内容你可以在《每天听本书》栏目里找到。柏拉图的政治理想,不只是通过《理想国》这本书表达了出来,还曾经三次尝试在叙拉古,也就是当时西西里岛上最重要的城邦,把自己的理想变成现实,但是都失败了。这些失败也刺激了柏拉图的政治思考,有记载说,柏拉图最后一次从叙拉古回到雅典,就开始着手撰写《礼法》,但是直到去世,这部作品都还没有最终完成,因此《礼法》其实是柏拉图的遗作。

如果不用《理想国》作为参照,我们就无法理解柏拉图晚年创作的这部鸿篇巨制,在什么意义上展现了柏拉图思想的变化。在这部作品里,柏拉图放弃了《理想国》里描述的那个“最好的政体”,退而求其次地描绘了一个次优政体,这个政体有几个突出的特点,比如柏拉图开始承认民主制的价值,主张由法律而不是哲人王来统治城邦,他也更加重视神和宗教在政治生活中发挥的作用。这三个特点相应地开启了西方政治思想史里的三个传统,那就是混合政体的传统、法治的传统和公民宗教的传统。我们下面会详细讨论这三点。从形式上看,《礼法》这部作品有一个非常特别的地方,那就是苏格拉底这个人物完全没有出现,这也是柏拉图的所有作品里,唯一一次没有出现苏格拉底!柏拉图用一个没有名字的雅典老人,代替了苏格拉底,这个雅典老人和一个来自斯巴达的老人,还有一个来自克里特的老人,共同为一个叫马格尼西亚的新殖民地订立法律,这个雅典老人也就成了《礼法》里面柏拉图的代言人。

这期音频我们要来解读五个方面的内容:首先,我们来看看《礼法》在哪些重要的方面和《理想国》一脉相承;第二,我们来解读相比《理想国》,柏拉图对民主制态度发生了什么样的变化;第三,《礼法》强调法律的统治,而且提出了一个很特别的主张,那就是要给法律加上序言,就像一本书的序言一样,解释制定这些法律条款的意义;第四,我们来看柏拉图如何依靠神,来为城邦确立秩序;最后,我们再回到开头提到的问题,解读一下,《礼法》里面构建的这个城邦在什么意义上是一个次优政体,以及柏拉图为什么会做这样一个退而求其次的选择。

我们首先来看第一个内容,《礼法》与《理想国》一脉相承的地方。柏拉图关于政治问题的思考有一条主线是一直没有变的,那就是对于公民的德性教育。在《理想国》里,柏拉图花了最大的篇幅来讲如何从小教育公民,尤其是护卫者,开始是用普遍的文艺和体育教育塑造他们的灵魂,当潜在的统治者被挑选出来之后,还要用更加专门的数学、天文和哲学教育进一步锤炼他们,将他们塑造成能够胜任统治职责的哲人王。在《礼法》这本书里,关于德性教育的思想得到了更加全面的贯彻,柏拉图想要建立比《理想国》里更为周全的,着眼于“完全德性”的教育体系,这个教育体系对于城邦中的所有人都是一样的,而不再像《理想国》里面那样,特别针对护卫者,《礼法》也没有提到任何人被单独挑选出来开小灶,学习与其他公民不同的科目。柏拉图似乎不再主张一种“精英教育”,而是依赖一种由城邦主导的普遍教育。

那么,柏拉图的这个教育理念要通过什么方式贯彻下去呢?在《理想国》里有一个广受诟病的主张,那就是“高贵的谎言”,也就是统治者着眼于城邦的好,用编造神话的方式让城邦中的公民安于自己的位置。柏拉图编出了一个在不同人的灵魂里面注入金、银、铜、铁不同金属的神话,把城邦中的公民分成统治者、护卫者和生产者三个相对固定的等级。而在《礼法》里,柏拉图并没有给公民划定严格的等级,但也还是先后创造了两个神话,让公民们更加安于自己的位置。我们来看看柏拉图这个“神话创造者”是怎么编的。

第一个神话是说,我们都是神创造出来的木偶,这个木偶由三根线控制着,一根是温和的金线,代表着城邦的法律,是我们要遵守的;另外两根分别是代表快乐和痛苦的欲望之线,大多数时候是需要我们抵抗的,但是不同的人抵抗能力有强有弱,这种不同的能力确定了人们在城邦中的不同位置。柏拉图甚至给统治者设计了一些办法来考察公民们抵抗快乐和痛苦的能力。他说可以通过宴饮,观察大家在酒过三巡菜过五味之后的举止,来考察他们对抗快乐的能力;也可以设计一些突发的恐怖场景,来考察他们抗拒痛苦的能力。

另一个神话是说,神创造了这个世界,这个善良的神要让这个世界里的每一个事物都各尽所能,而这个世界上的所有事物,也都是为了整个世界的秩序。我们就像宇宙这个巨大棋盘上的棋子,和其他动物植物不同,我们可以按照自己的意愿进行一定范围内的移动,但是我们还是要受到神这个最终的棋手的支配,这个神圣的棋手最终的目的就是要把每个棋子安放在最合适的位置上,那就是我们每个人最终的命运。

这就是我们这期音频要解读的第一点,《礼法》在关注道德教化的意义上与《理想国》一脉相承,并且也包含了让今天的人们读起来很不舒服的谎言,但是柏拉图讲出这些谎言恰恰是为了实现高贵和美好的目的,而且很可能恰恰体现了柏拉图的无奈,关于政治的很多东西,可能很重要,但是却没有办法用最直白的方式让人们广泛接受,而只能通过谎言这种不得已的手段。说到这里,我们可以看到,关注礼乐教化,关注对公民心性品格的培养,其实是中国和西方古代政治哲学思考里面的一个共同特点,而这种对人本身的关切,到了近现代的政治哲学里面反而被大幅度地削弱了,政治家和政治哲学家们转而强调制度的层面,他们认为管理内心非常困难甚至根本不可能,与其那样,不如依靠法律和制度管理人的行为。这种思路确实能够给政治带来某种确定性,但是不管什么样的制度,最终都还是在管理人,因此人的内在状态依然至关重要。

下面我们就来重点解读一下柏拉图在《礼法》里面提出了哪些新的政治思考。

我们先来看看柏拉图对于民主制态度的变化,这就是我们要讲的第二个内容,在《礼法》里,柏拉图开始重视民主制的价值。在《理想国》里面,最好的政体是由哲人王统治的君主制或者贤人制,其他几种政体,不管是追求荣誉的政体、少数富人统治的寡头政体、大众统治的民主政体,还是完全不受任何约束的僭主制,相比哲人王统治的政体,都是某种堕落。以雅典为代表的民主政体,不仅被当作堕落政体的一种,而且堕落的程度还很深,仅仅比最糟糕的僭主制好一点,排在全部五种政体的倒数第二位。但是在《礼法》里,柏拉图的态度发生了巨大的转变,他认为君主制和民主制同样都是正义城邦的来源。它们分别为正义的城邦提供了至关重要的元素,君主为城邦提供了智慧和权威,民主则为城邦提供了自由和平等。而自由和平等会成为城邦发展壮大的动力,因为每个人都有机会在城邦中发言,也就有更大的动力为城邦贡献力量。但是另一方面,柏拉图也强调,自由不能不受约束,不能过分,否则就会沦落成无法无天,导致城邦失去秩序。这样,由君主制中最好的要素,也就是智慧,和民主制中最好的要素,也就是自由,结合到一起,我们就有了《礼法》中主张的那个政体的基本形态,那就是智慧与自由的结合。

柏拉图在这里讲到的君主制和民主制的混合,开启了后来西方政治思想史上的一个新的传统,那就是“混合政体”的传统。但是在柏拉图这里我们只是看到了这个传统的开端,柏拉图并没有真正完成它。因为他在《礼法》里面主张的只是君主制和民主制这两种制度的混合,而且君主制的要素几乎只在这个城邦建立之初才发挥作用,他需要的只是利用君主的权威,将这套法律贯彻下去,随后的政治日常中,就是由法律和更多民主制的要素来主导了。而柏拉图之后的那个混合政体的传统,越来越多地强调任何一种单纯的政体,不管是一个人统治的君主制,少数人统治的贵族制,还是多数人统治的民主制,都有不可避免的缺点,只有当我们把君主制、贵族制和民主制这三个不同的要素混合到一起,让它们相互制约,取长补短,最终得到的那个政体才是最好的。

在这个混合政体的传统里有一些非常著名的代表,比如古罗马的政治家和哲学家西塞罗就认为罗马共和国完美地融合了君主制、贵族制和民主制的要素,其中君主制的要素体现在古罗马的执政官身上,贵族制的要素体现在元老院身上,而民主制的要素体现在保民官和公民大会身上。近代的孟德斯鸠提出了著名的“三权分立”理论,这个理论本身深受混合政体思想的影响。美国今天的政府组织形式也体现着混合政体的基本特征,总统代表了君主制度要素,国会代表着贵族制的特征,而民众对于总统和各级议员的选举则是这个政体里面的民主要素。

这就是我们讲的第二个内容,柏拉图开始重视民主制的价值,这是《礼法》对《理想国》思想的一个重要发展,柏拉图不再主张唯一正确的政体模式,也改变了对民主制极端负面的评价,他转而融合君主制和民主制的合理要素,构建了一种混合政体,这也开启了西方政治思想史上的一个重要传统。

我们再来看第三个内容,《礼法》强调法律的统治,尤其强调要给法律加上序言,也就是要解释为什么要制定某个法律。《理想国》里面构想的那个由哲学家统治的美丽城其实并不排斥法律,很多人简单地认为《理想国》里主张的是“人治”,而《礼法》体现的是“法治”,其实是错误的。这两部著作的差别体现在,《礼法》更加强调法律的统治,而不是任何一个统治者的主导地位,柏拉图不再强调法律是由一个统治者订立的,而是由最初的立法者给出,之后经过一代一代的法律护卫者逐渐完善的。法律本身的理性代替了哲人王个人的理性。

同时,我们还可以看到,《礼法》里面讲到的法治和《理想国》里的法治有一个重要的差别。《理想国》里的法律是由哲人王颁布的,这些法律直接规定了城邦中的公民要如何行动,如何生活。而柏拉图在《礼法》中,特别区分了法律的条文和法律的序言。法律的条文规定了要做什么,以及如果不这样做要受到什么惩罚;而法律的序言为的是让公民们可以全面了解订立这些法律条文的理由,以及这些条文的意义。这其实是帮助城邦中的人们了解“法律的精神”,体现的是对城邦公民的尊重,将他们当作可以与立法者平等交流的人来看待,而不仅仅是生活在法律统治之下的奴隶。

我们可以通过柏拉图给出的一个比喻,更好地理解单纯的法律条文,和带有序言的法律条文之间的区别。他说,有两种医生,一种是给奴隶看病的医生,他们基本上不会听奴隶们讲述自己的病情,只是非常简单粗暴地进行检查,然后开药方,他们不会给奴隶做任何解释,只是命令奴隶按照要求做。和这种医生形成鲜明对比的是给自由人看病的医生,他们会耐心地听病人描述自己的病情,然后有针对性地进行检查,了解病因,开出药方,给出建议,而且还会给病人解释为什么要开这些药,为什么要改变自己的饮食或者生活习惯,用这样的方式耐心地说服他们。没有序言的法律就像给奴隶看病的医生,这样的法律就像僭主的命令一样生硬,完全依靠法律的强制力量,迫使人们服从;而带有序言的法律就像是给自由人看病的医生一样,通过说服非强迫,让人们心悦诚服地服从法律。

举个例子,你就更清楚带有序言的法律和不带序言的法律之间的差别了。柏拉图说,没有序言的婚姻法会做出这样的规定:“男人在三十到三十五岁之间必须结婚,不结婚的话就要被罚款,并且被剥夺公民权。”这样的规定看上去确实简单粗暴,你甚至可能会很愤怒:凭什么要求我在这个岁数一定要结婚呢?!而一个带有序言的婚姻法会这样规定:“男人在三十到三十五岁之间必须要结婚。因为这是自然赋予人们的,品尝不朽的方式,对于不朽每个人都一种自然而然的渴望,人们追求名声,不想默默无闻地死去,就是追求不朽的表现……我们通过一代一代的繁衍,保持着人类的种族,这也是一种分享不朽的方式。如果男人不娶妻生子,就违背了我们追求不朽的本性,也就是不虔诚的。如果他服从法律,那么就不会受到任何惩罚;相反,如果他不服从,到三十五岁还不结婚,那么他就要每年交纳一定数量的罚款,这样做就是为了让单身汉不能安稳地过日子,他也不能享受那些年轻人给予长者的荣誉。”这样来给法律加上序言,虽然看上去冗长,但确实更富有人情味,也确实可以让我们更好地看到立法者的意图和法律的精神,虽然你不一定认同这个理由,但是你大概会同意,给出理由的法律比简单粗暴的法律更容易让人服从。

这就是我们讲的第三个内容,《礼法》更加强调法律,而非个人的统治,同时柏拉图要求给法律加上序言,用这种方式来说服而非强迫公民们遵守法律。柏拉图对于法律统治的强调,成为了之后西方政治思想中的主流,成为了人们判断一个政治制度是否有正当性的一个重要依据。但是他要给法律加上序言的想法,虽然非常新颖也非常富有人情味,却仅仅是昙花一现,并没有在之后的法律思想和实践中得到发展,解释法律精神的工作逐渐演变成了今天的法理学或者法律解释学,而没有出现在法律本身之中。

我们再来看看第四个内容,那就是《礼法》对神的强调。《理想国》里面也提到了对神的虔诚,尤其是在讲到护卫者教育的时候,柏拉图提到的第一种德性就是虔诚。但是随后,神这个主题好像就变得不那么重要了,在讨论哲人王为什么应该统治的部分,“好的理念”也最终代替了诸神,成为了一切知识和一切德性的最终依据。但是在《礼法》里,柏拉图又把神请回到了讨论的最核心之处。事实上,《礼法》全书的第一个词就是“神”,那个雅典老人问另外两位同伴,你们城邦制度的来源和依据是神还是人,而他们非常明确地回答,是神。整个对话就发生在三位老人走向宙斯神庙的途中。这个开场确实为整部作品定下了一个基调,之后有关神的主题不断出现在三个老人的讨论之中,神的作用在这部作品里怎么强调都不过分。我们甚至可以说,《礼法》里面建立的这个政治制度是一种“神权制度”。

古希腊的一位智者普罗塔哥拉曾经说过一句非常著名的话,“人是万物的尺度”,而柏拉图在《礼法》里,明确反驳了普罗塔哥拉的这个论断,他提出“神才是万物的尺度”!在《礼法》里,柏拉图还在自己的作品里唯一一次给出了神存在的证明,同时也规定了神的一些基本性质,比如神是关心人的,神是全知全善的,神不可能像希腊神话里说的那样被人贿赂。而对人来讲,最高的理想就是尽自己所能地像神一样过有序的生活,那么对于一个好人来讲,通过献祭、祈祷和其他敬拜神的方式与神沟通,是实现幸福生活最恰当的方式。而相反,亵渎神灵的行为和顽固的无神论者将被判处死刑。

这就是我们讲的第四个内容,柏拉图如此依靠神的权威,或许是因为,他现在认识到,依靠人总是有不靠谱的一面,即便是有混合政体的制度作为保障,即便是有良好的法律作为依据,也依然不能确保由人主导的政治保持良好的运转。因此柏拉图在《礼法》里转而依靠神这个更高的权威,来给人的心中增加敬畏之情,由此来确保城邦的稳定。这种由城邦确认神的存在和一系列性质,之后在公民之中广泛推行的做法,也在政治思想中开启了一种“公民宗教”的传统。这个传统在十八世纪的卢梭那里达到了顶峰。

我们最后再回到一开始的主题,来解读一下,为什么说《礼法》里面构建的是一个次优政体。相对于次优的,当然是最优,在《礼法》里面,柏拉图依然认为《理想国》里面构建的那个一切公有、彻底取消私有制的城邦是最优的。但是另一方面,他也认识到,那个城邦确实有不现实的一面,他甚至说那样一个完美的城邦里居住的应该是神和神的后代,他们不像是我们周围这些活生生的人。这或许是柏拉图在政治现实中遭受挫败后领悟到的,或许是柏拉图年老之后,不再像年轻的时候那样豪情万丈,想要改造人性,而是承认了人性的不完美就是我们必须接受的现实,任何政治共同体都要建立在不完美的人性的基础上。

正是由于对人性的认识有所变化,柏拉图在《礼法》里面构建了这样一个次优政体,依靠法律统治。《礼法》里面的这个次优城邦虽然不像《理想国》里的美丽城那么光芒万丈、美轮美奂,但是比哲人王统治的城邦更有可能变成现实。虽然相对于美丽城,它只是次优,但是在另一个意义上,它也是最优的——它是我们人类真正有可能实现的最优政体,而不再是一个只存在于天上,供人们仰望和膜拜的范本。在《礼法》中描绘的这个城邦里生活的,都是一些活生生的人,柏拉图允许他们拥有自己的财产,每个人都可以娶妻生子,过正常的家庭生活,也可以通过各种渠道参与政治生活。柏拉图要为这些有着七情六欲的人订立法律,他的教育也是着眼于这些活生生的人,让他们能够最终拥有德性,成为好人。

还有一个重要的证据可以说明,《礼法》着眼于和我们一样的活生生的人。在《理想国》里,柏拉图只给出了关于应该如何行动的正面规定,并没有提到做错事之后要受到什么样的惩罚,他似乎认为接受了那样一套完美的教育之后,人们做错事的可能性会非常小。但是如果我们阅读《礼法》,就会发现这部著作的大部分内容,都是对各种罪行的描述和惩罚,柏拉图前前后后讲到了一百多条罪状,堪称是一部刑法大全。这些罪状,大到亵渎神灵、杀人、盗窃国库;小到在婚礼上摆阔,在采摘葡萄之前食用秋天的水果,事无巨细!这种对罪行的描述和惩罚,也充分体现了柏拉图对于人性充满了不安,他好像在告诉我们,虽然已经有了很好的政治制度和法律,但是我们依然不能高估人作恶的可能性,因此还是需要详细地规定罪行和惩罚。

同时,在有关惩罚的讨论中,柏拉图涉及到了法律的本质,那就是法律和惩罚的目的到底是什么?他同时给出了对这个问题的两种最经典的回答,一个是矫正,另一个是报复。柏拉图指出,整体而言,法律的首要目的不是为了报复,或是惩罚本身,而是矫正性的,通过惩罚纠正人们的错误行为,教导他们做出恰当的行为,而死刑之所以有必要,是因为死刑可以去除掉不可矫正的罪行。另一方面,柏拉图也讲到,对于那些极端的罪行而言,特别是叛国和亵渎神灵这种不可原谅的罪行,法律就应该发挥它“报复”的职能。

这就是我们解读的最后一个问题,《礼法》在什么意义上描述了一个次优政体,以及柏拉图为什么会做这种看起来退而求其次的选择。柏拉图确实从《理想国》中近乎虚无缥缈的乌托邦情怀,下降到了一种更加现实的关怀,他降低了对人性的设定,知道即便有制度、教育和法律的多重保障,人依然有可能会做坏事。但是在另一个意义上,这个次优的城邦又是在人类可能实现的意义上最优的城邦。

关于《礼法》这本书的主要内容,我们就解读完了。我们再来简单回顾一下这期音频的要点。

《礼法》是柏拉图在经历了政治现实中的失败之后,对政治问题更进一步的思考,在这部作品里面,柏拉图不再追求一种无比完美的,仅仅存在于天上的范本,而是要构建一个在大地之上真实可行的美好城邦。《礼法》继承了《理想国》里对于公民德性教育的重视,并且还在教育的普遍性上有更多的推进;同时,《礼法》也体现了柏拉图在《理想国》之后的发展,这主要体现在三个方面,它们也开启了西方政治思想的三个重要传统。第一,柏拉图开始认识到民主制的正面价值,允许城邦结合君主制和民主制的优点,由此开启了一种混合政体的思想传统。第二,柏拉图不再依靠数量极少的哲人王来进行统治,而是依靠更稳定的法律,他还特别要求要给法律加上序言,用说服而非强制的方式让公民遵守法律,这开启了西方政治思想史上的法治传统。第三,《礼法》通篇贯穿着对于神的强调,柏拉图不依靠人,也不依靠理念,而是依靠神,来为城邦的秩序寻求最高的依据,这开启了西方政治思想中的公民宗教传统。

撰稿:刘玮 脑图:摩西脑图工作室 转述:于浩

划重点

1.柏拉图不再主张唯一正确的政体模式,也改变了对民主制极端负面的评价,他转而融合君主制和民主制的合理要素,构建了一种混合政体,这也开启了西方政治思想史上的一个重要传统。

2.《礼法》更加强调法律,而非个人的统治,同时柏拉图要求给法律加上序言,用这种方式来说服而非强迫公民们遵守法律。