《玫瑰的名字》 李迪迪解读

《玫瑰的名字》| 李迪迪解读

关于作者

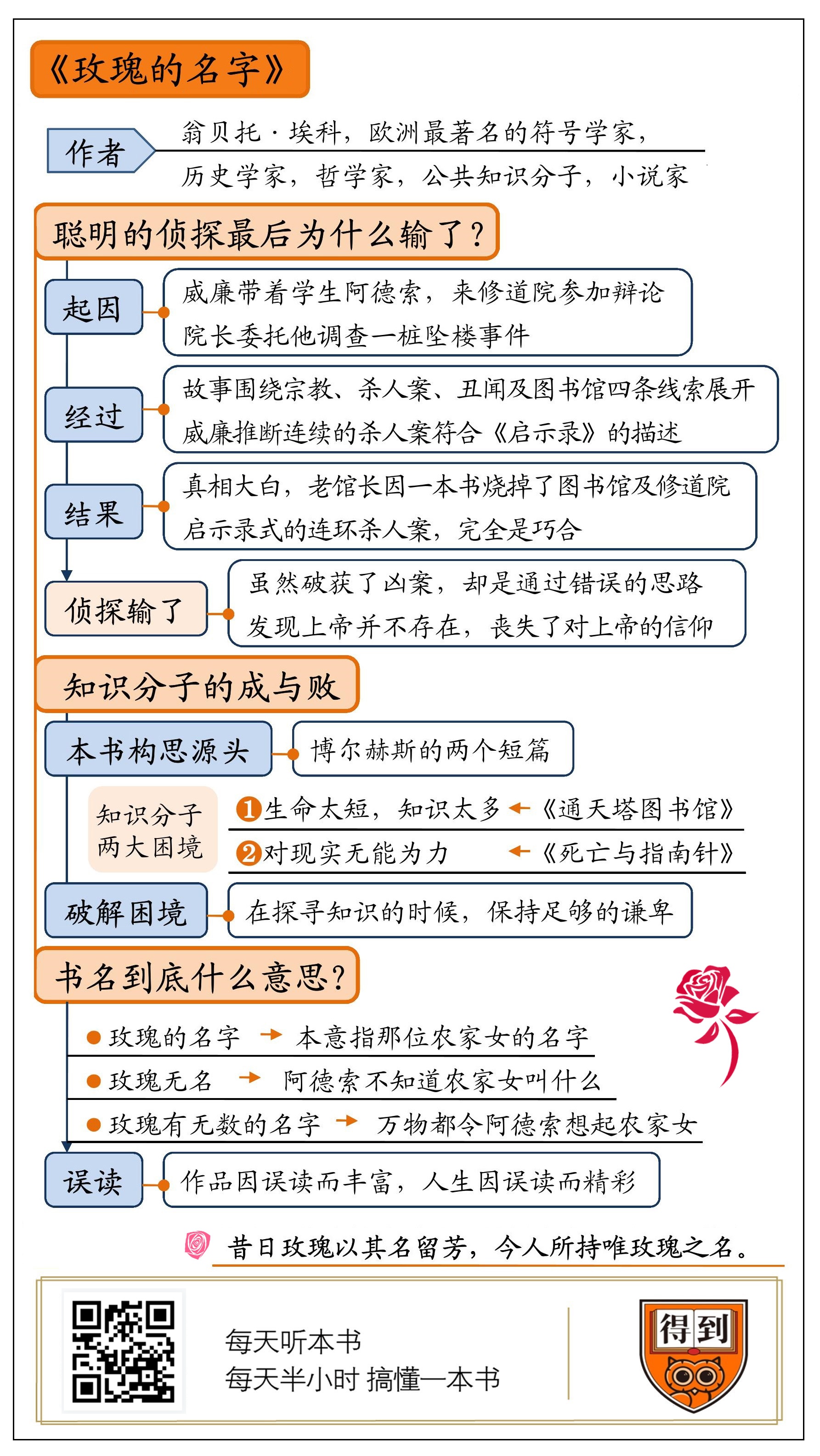

翁贝托•埃科(Umberto Eco,1932-2016),欧洲重要的公共知识分子、小说家、符号学家、美学家、史学家、哲学家。 出生于意大利亚历山德里亚,博洛尼亚大学教授。著有大量小说和随笔作品,如《玫瑰的名字》《傅科摆》《昨日之岛》《波多里诺》《洛阿娜女王的神秘火焰》《布拉格公墓》《试刊号》和《密涅瓦火柴盒》等。

关于本书

《玫瑰的名字》发生在中世纪的一座修道院,修士威廉与弟子阿德索来到修道院,为皇帝与教皇的调解做准备。二人刚一到达,修道院就发生了命案。精于推理的威廉受院长委托着手调查,但命案并没有停止,每天都有一个人死于非命。修道院里那座迷宫一样的藏书馆蕴含着诸多秘密。当秘密被揭穿之际,命案也真相大白。最后,修道院在大火中付之一炬。

核心内容

《玫瑰的名字》是一部知识型的推理小说。表面上,小说以一个中世纪的修道院为舞台,上演了一出连续杀人事件,而在更深的层次上,小说借这个案件牵扯出修士的生活百态,以及知识分子永恒的追求和困境。

本期音频将从两个三面为你解读这本书的主要内容。首先你将听到的是主人公威廉师徒在修道院里经历的种种冒险,这部分我们主要关注小说中侦探故事的部分,一步步来看为什么侦探最后大败。第二部分讲小说中的知识和哲学,结合埃科精神导师博尔赫斯的两个经典短篇,聊聊知识分子的成与败。最后再加第三部分,讨论一下这个奇特的书名到底是什么意思,以及符号对我们的人生有何种影响。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《玫瑰的名字》。

今年是《玫瑰的名字》出版40周年。四十年里,这部小说做到了雅俗共赏,不仅是学界研究的焦点,也在全球卖出5000万册,还被两次搬上银幕。它巧妙地把通俗的侦探故事和晦涩的哲学思辨融于一体,公认是知识型推理小说的鼻祖。如果你对这个说法有些陌生,可以想想丹·布朗《达·芬奇密码》。两者的区别在于,即使知道谜底,《玫瑰的名字》仍然值得反复品读。

《玫瑰的名字》有一个奇特的书名,很多人最初就是被这个书名引诱才买的书,也有很多人把500多页全部读完,却仍然说不清书名是什么意思。你也许会奇怪,玫瑰的名字,不就是玫瑰吗?那就有些想得简单了。我们要知道,此书作者翁贝托·埃科,是欧洲最著名的符号学家,历史学家,哲学家,公共知识分子,小说家。这一串头衔,我可不是随机排的。因为埃科早已以符号学家的身份闻名于欧洲,直到48岁才出版了第一部小说,也就是这本《玫瑰的名字》。符号学家会玩出什么花样,玫瑰的名字到底指什么,卖个关子,最后解答。

这里先不聊玫瑰,聊聊书。《玫瑰的名字》是一本关于书的书,学术界称之为后现代、元小说,我们也可以通俗地说,这是一部爱书人写的关于书的故事。埃科可能是天下第一号爱书人,每次碰到诸如“读书有什么用”“纸质书会不会退出历史舞台”之类的话题,几乎都会提到埃科的名字。埃科有着5万多册私人藏书,其中不少还是极为珍贵的善本、孤本。2016年,梁文道做了个节目纪念彼时刚刚逝世的埃科,里面引用了一个他的笑话,说,有客人看见埃科家全都是书,不禁问他,这么多书,都读过吗?埃科回答:当然没有。读过的书我都放在另一个地方,这里的书是我打算月底读完的。

这虽然是一个笑话,但你听完我的解读,回头再看,也许会看出不一样的意味。好了,我们还是快点进入正题吧!《玫瑰的名字》既然是一部知识型的推理小说,解读也将分为两部分。第一部分讲推理,谈谈聪明的侦探最后为什么输了。第二部分讲知识,聊聊知识分子的成与败。最后再加第三部分,讨论一下这个奇特的书名到底是什么意思。

首先讲侦探故事的部分。这个案子发生在遥远的1327年。彼时文艺复兴将至未至,宗教仍然统治着人们的生活和思想。教会内部派系林立,其中最重要的两个是本笃会和方济各会。本笃会修士隐居在各种修道院里,坐拥巨富。方济各会修士则云游四方,主张清贫。两派要举行一场神学辩论,地点选在意大利北部山区的一个修道院,那里有基督教世界藏书最丰富的图书馆。

我们的主角,巴斯克维尔的威廉,带着年轻的学生,梅勒克的阿德索,来修道院代表方济各会参加辩论。当时称呼人就是这样,不说姓,只说名,再加地名。巴斯克维尔这个地名却是虚构,典出“巴斯克维尔的猎犬”,是福尔摩斯探案集里的名篇。这个名号等于告诉读者,威廉是个福尔摩斯般的名侦探。而梅勒克的阿德索,则相应扮演华生的角色。不仅充当一个凡人的衬托,也是故事的叙事人。

威廉的名侦探素质,在进入大门前就有一次展示。修道院总管带人出来找走失的马,碰到威廉。不料威廉竟把那匹马的体貌特征一一道出,甚至名字都说了出来,还指点大家往哪去找,最后果然找到了。原来威廉虽没有见过这匹马,却从总管亲自来找这点,推断出这必是一匹好马,而修士对于好马的标准本有一套详细的固定标准,其中也包括马的名字,最后再根据雪地上的马蹄印,折断的树枝和路况,就能推断出马往哪里去了。

威廉一进修道院,院长就委托他调查一桩坠楼事件。坠楼者是一个年轻修士,但以画搞笑插画闻名,他应该是晚上从三楼坠落的。我们要知道,基督教严禁自杀,更何况藏有大量禁书的图书馆并不随便开放,此事颇为蹊跷。

威廉是理性和知识的化身,对这个传说中的图书馆仰慕已久,馆长却不让他进。威廉说,不看案发地,怎么破案?院长说:你没看到马,不也能把它找回来么。

后面的故事发生在七天内,主要分为四条线。第一条线是威廉和各位修士聊天,主要还不是聊案情,而是聊上帝和各种宗教哲学,有些是正经思辨,有些却是玩笑,看不看得出来,全凭读者造诣。这也是此书值得反复阅读的原因之一,梁文道就说他会定期重读,来检查自己水平有什么进步。第二条线是连续不断地杀人事件。第三条线是调查案件过程中撞破的种种丑闻。第四条线则是威廉想方设法进入图书馆。

第二天一早,修道院里出现了第二具尸体,一位修士倒栽进猪血桶里,死者是精通希腊文的学者兼译者,白天刚和威廉聊过亚里士多德。这里说明一下,亚里士多德属于希腊哲学,很多著作在中世纪封杀失传,需要从以前传出去的阿拉伯译文再转译回拉丁文。威廉从尸体面部并不浮肿推出此人被放进猪血桶以前就已经死了。一位精通草药的修士提醒威廉,尸体舌头和手指发黑,是中毒症状。另一位百岁高龄的老修士,则有些神神叨叨地告诉威廉,这种连环杀人符合《圣经·启示录》的描述。

《启示录》上说,世界末日到来时,会有七个天使依次吹响七个号角。第一声号角会降下冰雹和鲜血。第二声号角令海的三分之一变成血。第三声号角令燃烧的巨星落入江河。第四声号角让太阳的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打变黑。第五声号角令地下飞出戴头盔、长蝎尾的蝗虫。第六声号角会松绑四位堕落天使,骑着马为世间带来死亡。第七声号角过后,一只代表撒旦、代号666的大红龙将现世,展开最后的善恶之战。

当日威廉明察暗访,发现了这个修道院的第一条丑闻:现任图书馆长和他的助理存在不道德的肉体关系,而这位助理又勾引了插画家,也就是前面那个跳楼的年轻修士。这样一来,两起谋杀都与图书馆有关。当晚威廉和阿德索第一次潜入迷宫般的图书馆,发现里面有人在偷偷看书。此人一听见响动,就带着那本书从密道溜走,但落下一张写了希腊语的纸条。威廉戴起眼镜读这张纸条,却听到不远处有动静,追出去没抓到人。等再回到桌前,眼镜不见了。

第三天,图书馆助理失踪了,在他屋中找到一块血迹斑斑的白布。当晚威廉和阿德索再次潜入图书馆,根据那页希腊语,摸到密室的暗门,却破译不了密码。出来以后,阿德索与威廉走散,经过厨房时,被里面一个美丽的农家女勾引,破了色戒。这是修道院里的另一个丑闻:厨师长以食物诱使穷的农家女卖淫。另一边,威廉从厨师长的驼背帮厨那里,问出前两个死者曾在深夜会面。重逢后,阿德索向威廉忏悔,随后威廉根据《启示录》第三声号角的内容,即巨星坠入江河,推测出失踪的图书馆助理可能死在浴室里,结果确实如此。尸体同样有着发黑的手指和舌头。而浴缸边,赫然放着威廉丢失的眼镜,但却没有昨晚他偷去的那本书。

第四天,威廉的辩论对手和宗教裁判所的人终于来了。你可能都已经忘了,威廉来此本是为了辩论。我们可以将宗教裁判视为第二个侦探,也可以视为第二个凶手,此人问出一条众所周知的丑闻,就把藏在厨房里的那个农家女、厨师长及那个驼背帮厨全抓起来,并且屈打成招。这是一场极其残酷的公审。驼背帮厨甚至连话都说不利索,却在酷刑下被迫出卖厨师长。厨师长为免受酷刑,情愿把所有凶杀案都揽到身上。而农家女也以女巫罪判处火刑。阿德索想救她,但威廉冷静而又冷酷地制止了他。

第五天,辩论终于开始,辩题是耶稣是否贫穷。各位修士不厌其烦地论证,耶稣的衣服算不算他的财物,耶稣画像里的钱袋子是不是真实存在,如此等等。威廉巧舌如簧地论证了耶稣确实贫穷。但这场辩论的实质并不在于耶稣是否真的贫穷,而在于教会是否可以富有。威廉只能赢个场面。辩论结束,宗教裁判官带着冤枉的犯人扬长而去,第四具尸体却照样出现。死者是那位精通草药的修士,他倒在自己的实验室里,脑袋被一个浑天仪击碎,击中的部分恰好是太阳,月亮和星辰的三分之一,符合第四声号角的描述。威廉发现死者戴着手套,推测出毒药就涂在那本失窃的书里。

第六天,图书馆长被人发现倒在走廊上奄奄一息,临死前说出一个词组,“一千条蝎子的毒性”,正符合第五声号角所描述的带蝎尾的蝗虫。馆长中毒,说明馆长也看了那本书,也就说明馆长可能是杀害草药师的凶手。但此书也不在馆长这里,说明还有人知道这个秘密。根据修道院的规矩,知道秘密的只可能是前一任图书馆长。而此人一定藏在图书馆的那间密室中。至此,所有的线索都汇合了,只差打开密室的临门一脚。

威廉师徒根据第六声号角里骑士的内容蹲守在马厩。阿德索对农家女仍念念不忘,模仿那个一同被抓走的驼子帮厨说了一句话,意外启发威廉破解了暗室的密码。那是一句拉丁文,字面意思是“四的一和七”。驼子帮厨那种颠三倒四语法错误的说话方式,令威廉意识到,密码指的不是数字四,而是“四”这个拉丁文单词的第一和第七个字母。

进入图书馆的密室,里面早有一位盲人老修士恭候多时,他把那部神秘的禁书拿出来,作为给威廉的奖励,此书是亚里士多德失传的《诗学》第二卷。《诗学》传世的第一卷论悲剧,这失传的第二卷则是论喜剧。面对这个双目失明的老人,威廉忽然明白了,根本没有什么严格按照启示录来杀人的凶手,一切不过是巧合。事情的来龙去脉是这样的:

图书馆助理用这部《论喜剧》,来引诱善于画喜剧插画的画家发生肉体关系,事后画家羞愧地跳楼自杀,但临死前把进入暗室的密码给了那位精通希腊文的学者。学者将书盗出,阅后身体不适,想去厨房寻求帮助却死在那里。图书馆助理发现了尸体,为免受牵连,把尸体扔到猪血桶里,伪装成淹死,事后拿布擦了手,所以次日才会从他住处搜到一块染血的布。而助理本人也好奇地翻阅此书,不料当晚被威廉师徒撞见,虽然从密室逃脱,但中毒后身体不适,想洗个澡舒服一下,不料就这样死在浴缸里。草药师对此毒早有认识,因而有机会第一时间去他住处拿走那本书,不料看到一半被现任图书馆长随手抄起的浑天仪砸死。现任图书馆长是受老馆长唆使干了此事。老馆长还警告他这本书有一千只蝎子那么毒,可他却忍不住看看到底什么书让他杀了人,终于也被毒死。所以说了半天,所谓启示录式的连环杀人案,不过是一群愚蠢的偷书贼误打误撞而已。

威廉问老馆长,为什么他那要禁止喜剧?老馆长说:笑能瓦解一切严肃的东西,人一旦笑了,就不再需要上帝。老馆长知道自己毒不死威廉,便抢过书,一边跑一边把此书撕碎吃下,最后又以一盏油灯,将残书付之一炬。他不仅烧毁了这本书,也烧毁了整座图书馆,还有这一整座充满了知识,丑闻和历史的修道院。启示录第七声号角的终极毁灭,就这样得到了印证。

威廉遭逢这一场重大失败,心灰意冷,把眼镜交给阿德索,两人分道扬镳。为什么说威廉大败呢?因为他虽然破获了凶案,却是通过错误的思路。在他看似严丝合缝的推理背后,现实只是一团充满偶然的乱麻。他终于发现,世界既没有秩序,也没有意义,这也就是说,上帝并不存在。对于一个修士来说,还有什么比这更大的失败呢?

这就说到第二部分了,我们来聊聊知识分子的成与败。

在大多数西方语言中,真相和真理往往就是同一个单词,区别最多在于首字母是否大写,而大写的真理又往往等同于上帝。因此我们可以说,追求真相的侦探,追求真理的知识分子,和追求上帝的修士,这三者有很大的共通之处。

你可能要问了,小说不是通过巴斯克维尔的威廉,向我们展示了理性和信仰不能共存,修士无法同一个没有上帝的世界共存吗?不错,但我接下来要说的不是威廉,而恰恰是他的对手,那位盲眼老馆长。前面我故意没有说他的名字,因为他的名字过于有名。在小说中,他的名字叫布尔戈斯的豪尔赫,即使从中文也可以看出来,这不就是指豪尔赫·博尔赫斯吗?

埃科说,他在构思小说之初,并没有刻意把博尔赫斯放进来,更没有想把他设定为凶手,但是他需要一个盲人守着图书馆,而盲人加图书馆只能等于博尔赫斯。然而在我看来,倒不如说,当埃科决定写下一个图书馆的时候,博尔赫斯就必须在里面了。当埃科写下威廉那样的侦探型修士,他也就必然会遇见博尔赫斯,虽然后者不一定以反派的身份出现。因为说到底,博尔赫斯就是终极的埃科式知识分子,当然这样说有可能把辈分说反了。

实际上正如丹·布朗用更通俗的故事稀释了埃科的构思,埃科也在借用更通俗的故事来复述博尔赫斯笔下知识分子的终极理想和终极噩梦。要把握《玫瑰的名字》的精髓,我们必须回看博尔赫斯的两个短篇。

第一篇叫《通天塔图书馆》。某种程度上,《玫瑰的名字》就像在通天塔图书馆外面,又建了一座修道院。不过根据设定,通天塔图书馆没有外围,它无限高,无限长。这个短篇的第一句话是:“宇宙,别人管它叫图书馆,是由许多六角形的回廊组成的,数目不能确定,也许是无限的。”爱书人可能听过博尔赫斯的一句名言:“天堂应该是图书馆的样子”。而威廉也教导阿德索:“天地万物,如同一本书。”在知识分子的理想中,世界是一本书或者有一个有很多书的图书馆,知识就在那里,你去找就会有,求知是世间至乐。

但如果我们把这个短篇读下去,就会发现,这个无限无尽的通天塔图书馆,与其说是天堂,倒不如说是囚笼,它虽然没有铁栏,你却永远走不出去。在无垠的书海中,你无从分辨好坏真伪,也许你从这一本上学到的东西,会马上被下一本书否定,而永远有下一本书。那么知识分子的一生,就有点像童话故事里掰苞米的狗熊。庄子也说过:吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已!这就是知识分子的第一种困境:生命太短,知识太多。

实际上埃科本人最后也陷入这种困境。据说他会雇佣很多大学生帮他读书,看到妙句就摘抄下来,贴在墙上。但这种妙句显然是无穷无尽的,不论雇多少大学生都抄不完。在《玫瑰的名字》结尾,埃科安排了一把大火烧光修道院的图书馆,其实也有种一了百了的意味在里面。但人无法烧掉通天塔图书馆,因为开篇就已经讲了,它就是宇宙本身。

我们要回看的第二个短篇叫《死亡与指南针》,它以十二页篇幅浓缩了《玫瑰的名字》。这个短篇也是一个侦探故事。城北城东城西都出现了命案,现场留言,依次是:名字的第一个字母已经念出,名字的第二个字母已经念出,名字的最后一个字母已经念出。侦探认为这是一起冷僻宗教的杀人事件,由于上帝的名字有四个字母,所以必然还有第四起案件,根据对称的原则,它一定会发生在城南。于是侦探拿着指南针,踏入匪徒设下的陷阱。匪徒告诉侦探,其实第一起命案纯属偶然,醉酒的抢劫犯走错了房间,误杀了一个犹太神学家,而那个神学家死前刚好写下了论文的第一句话:名字的第一个字母已念出。匪徒在报纸上读到了侦探洋洋自得的采访,知道他不顾常识,非要把案子往玄学方向引,就索性多杀两人,引侦探自投死路。

这个侦探和威廉一样,一厢情愿地强求意义,却不知道那种意义只具有符号层面的自洽。这就是知识分子的第二种困境:脱离实际。或者说,对现实无能为力。《玫瑰的名字》用更长的篇幅和更多事例,对此做了补充。比如说,威廉本是来辩论的,虽然说得头头是道,却对事实上的宗教争端毫无助益。又比如说,面对宗教裁判,他却没有勇气打破沉默,只能眼睁睁地看着无辜的人被判火刑。再比如,他的推理没有阻止任何罪案的发生,反而促成图书馆和修道院最终被烧毁的结局。这种悲剧在现实中当然也是屡见不鲜。比如一个人盲信某种投资理论,最终很可能搞得倾家荡产,盲信某种养生理论,最终可能丢掉性命。

那么我们如何破解这两种困境呢?显然,我们绝不能像小说里的盲馆长一样,认为人既然永远做不到全知全能,就索性放弃对知识的探索和对价值的判断,直接活在无知、恐惧和听天由命之中。其实,我们只需要在探寻知识的时候,保持足够的谦卑。不要妄想把世上所有知识一网打尽,更不要因为自己有了点知识,就强迫世界按照自己的那点认知来运行。

实际上威廉没有必要丧失对于上帝的信仰,上帝只是没有按照他推理的路径走而已。威廉显然并不了解现代经济学,根据亚当·斯密的理论,“无形之手”并不是什么外来的力量,而恰恰是市场中每个人根据自己利益博弈的结果。修道院的最终毁灭,未尝不是这种无形之手带来的惩罚。威廉也不了解后现代的小说理论,那么多匪夷所思的巧合,并不一定说明世界就是无序和荒诞的,反而有可能是一个更高级的作者出于戏仿的目的而刻意安排。

那就说回我们的作者——埃科了。埃科是符号学家,但《玫瑰的名字》通篇写的却是人对符号的误读。然而符号的魅力本就在于可以有各种各样的误读。埃科在《玫瑰的名字注》里写道:诗学效果,就是一个文本所能催生各种解读的能力。而埃科把最具诗学效果的谜题,直接放进了书名里。

《玫瑰的名字》中译本的译者沈萼梅老师,说她翻完了整本书,才忽然想起书名叫《玫瑰的名字》。玫瑰确实很少在书中出现,其中一次出现在临近结尾,叙事者阿德索回忆与农家女的感情,他深知此生两人不会再见,却从天地万物中感受到她就在身旁,一如当时。阿德索写道:“当时整个世界仿佛是上帝用手指写成的一本书,那里的一切都在讲述造物主无穷的善德,那里的一切造化物是讲述生和死的著作和明镜,在那里,最卑微的玫瑰都成了我们人生道路的评注。”

由此可见玫瑰的名字,本意指的就是那位农家女的名字,而阿德索其实不知道她叫什么,所以可以说玫瑰无名。同时,又因为万物都令他想起这位女孩,所以也可以说,玫瑰有无数的名字。而这正是埃科把这本原名《修道院谋杀案》的小说改名为《玫瑰的名字》的初衷,他说:玫瑰是一个意义如此丰富的象征,以至于落到几乎毫无意义的地步。

这就像何勇的那首歌“是谁出的题那么的难,到处都是正确答案!”实际上,难就难在,尽管所谓的正确答案遍地都是,但人必须选择属于自己的那个答案。我们前面说了那么多,奉劝知识分子不要以为自己有了点知识,能说出一些大道理,就把这些都强加给别人。然而面对这纷纷扰扰的世界,我们也必须有勇气作为自己做出一个选择,哪怕事后看来,这只是一种误读。作品因误读而丰富,人生也许未尝不是如此。

玫瑰也出现在全书的最后一句话。那是一句著名的拉丁文谚语:昔日玫瑰以其名留芳,今人所持唯玫瑰之名。我不打算就这句优美的谚语再多说什么,也许那已是一个机智而雄辩的符号学家,所能给予读者的最后的反讽和最好的祝福。

好,这本书的内容就说为你解读到这里了。总结一下,《玫瑰的名字》是一本糅合了通俗侦探故事和高端宗教哲学的经典之作。书中的威廉相信理性和知识的力量,结果却完全以瞎猫碰死老鼠的方式破了案,并且导致了象征信仰和修道院和象征知识的图书团都毁于大火。这是埃科对于知识分子的一种反讽。为了探索知识分子的终极理想和终极困境,我们把《玫瑰的名字》追溯到构思的源头,即博尔赫斯的两个短篇小说《巴别塔图书馆》和《死亡与指南针》,并且指出,虽然知识分子永远不可能像上帝一样全知全能,但只要保持必要的谦卑,就不至于酿成大错。最后,我们探讨了一下《玫瑰的名字》这个书名,它本身没有固定的解释,需要读者自己进行创造性的误读。正是因为有这种误读的存在,文学作品才有丰富的价值,人生才会有别样的精彩。

撰稿:李迪迪 转述:徐溟旭 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.笑能瓦解一切严肃的东西,人一旦笑了,就不再需要上帝。

2.我们只需要在探寻知识的时候,保持足够的谦卑。不要妄想把世上所有知识一网打尽,更不要因为自己有了点知识,就强迫世界按照自己的那点认知来运行。

3.玫瑰是一个意义如此丰富的象征,以至于落到几乎毫无意义的地步。