《法哲学原理》 刘玮解读

《法哲学原理 》| 刘玮解读

关于作者

格奥尔格·威廉·弗里德里希·黑格尔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel),“德国观念论”的巅峰和终结,西方思想史上百科全书式的哲学家,主要著作包括《精神现象学》《哲学全书纲要》《法哲学原理》《历史哲学讲演录》《美学讲演录》《哲学史讲演录》等。

关于本书

《法哲学原理》是黑格尔成为柏林大学教授之后迅速完成的作品,并且题献给当时的普鲁士首相哈登伯格,希望自己可以参与普鲁士的现实政治。在书里黑格尔系统地论述了自己关于“正当”的学说,包括了法学、伦理学和政治学,他的学说和在思想界的影响力,帮助黑格尔赢得了普鲁士“国家哲学家”的地位。在书中黑格尔说出了名言“凡是合理的都是现实的,凡是现实的也都是合理的。”

核心内容

黑格尔认为一切正当性的基础都是实现人的自由,而自由包括了普遍性、特殊性和个体性的辨证运动。要实现自由,需要抽象的权利和法律(对应自由的普遍性)、关注个人幸福的道德(对应自由的特殊性)和关注个人与社会关系的伦理(对应自由的个体性)。黑格尔又从家庭、市民社会和国家的角度分析了伦理生活的不同表现形式,并且为他心目中最理想的政体——君主立宪制——做了论证。

你好,欢迎“每天听本书”,今天要为你解读的书是德国哲学家黑格尔的《法哲学原理》。在这本书里,黑格尔系统地讨论了自己的伦理学、政治学和法学思想。

黑格尔在西方哲学史上地位很高,影响也很大,对于我们理解当代思想也非常重要。所以,我会分三期为你介绍黑格尔的三部代表作,分别是理论哲学的代表作《精神现象学》、实践哲学的代表作《法哲学原理》,和美学方面的代表作《美学讲演录》。

今天要讲的《法哲学原理》这本书,它的标题很容易引起误会。“法哲学”,听起来讲的好像是法律背后的基本原理。但是中文里翻译成“法”的这个词(Recht),在德文里,其实有正当、权利、法律等一系列的意思。它最基本的意思是“正当”。所以,这本书讲的应该说是有关正当的哲学原理。

在黑格尔看来,正当的东西就应该成为人的权利,也应该成为法律、道德准则或者伦理规范。所以,这本书不只是讲法律,它包括伦理学、政治哲学、法哲学这些内容。黑格尔认为,一切正当性的来源都是“自由”,所以《法哲学原理》这本书最核心的概念,其实是“自由”。

今天的解读,我会分成四个部分来讲这本书。首先,我来给给你说说《法哲学原理》写作的背景,帮你更好地理解这本书的思想;第二部分,我们来讲这本书的核心概念“自由”;第三部分,我会带你了解这本书的主要内容,看看黑格尔如何用他特有的辩证法,讨论人类的社会生活和自由的关系;在最后一部分,我想说说我对黑格尔政治立场的看法。

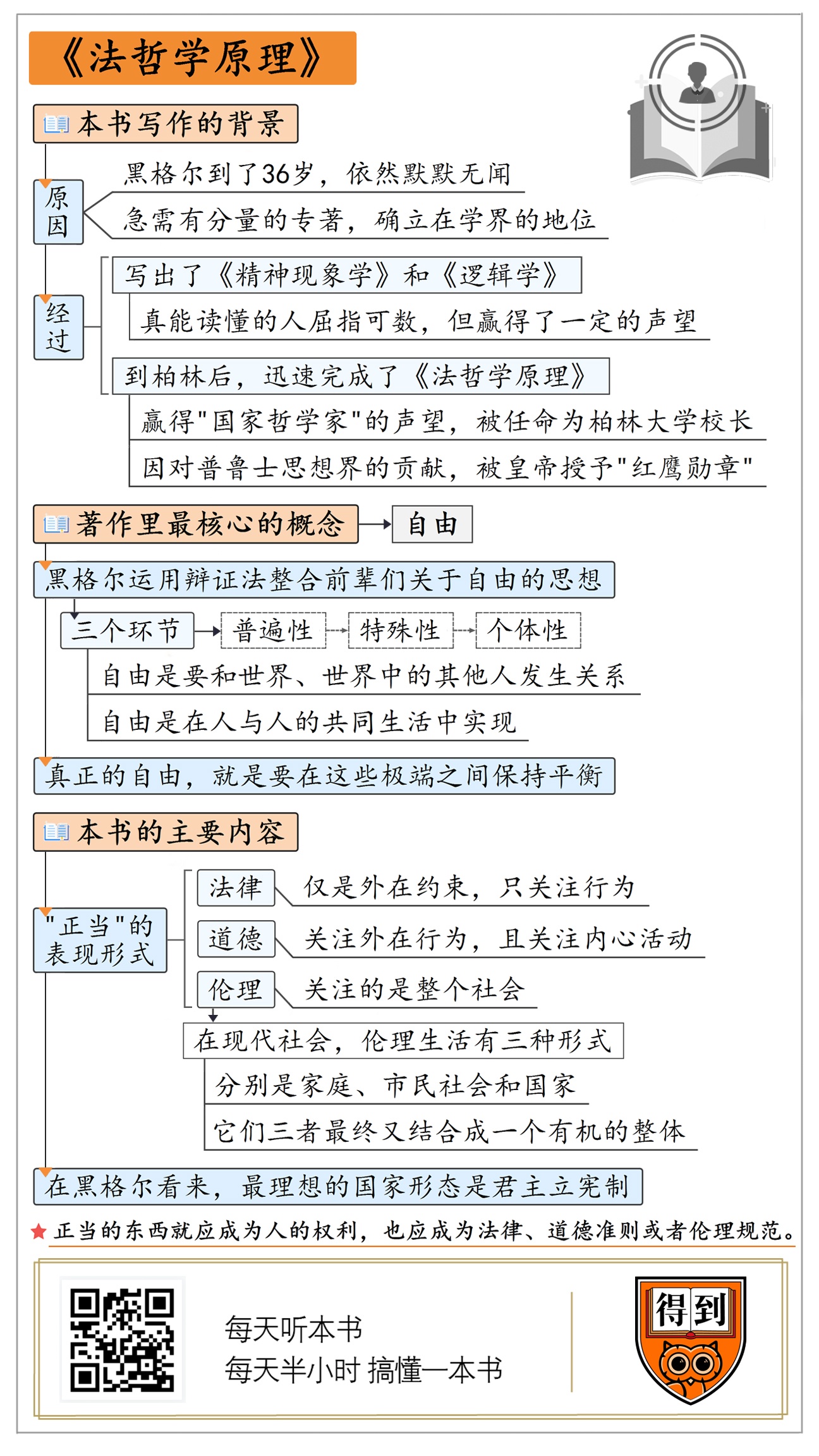

好,我们先来看看《法哲学原理》写作的背景。

在解读黑格尔的《精神现象学》时,我为你讲了黑格尔青年时期的经历。我们说过,黑格尔到了36岁,依然默默无闻。他急需一部有分量的专著,确立自己在学界的地位。这时候,黑格尔写出了哲学史上的神作《精神现象学》。这部杰作为黑格尔赢得了一些声誉,但是并没有马上给他带来成功。黑格尔还是没有得到梦寐以求的大学教职。

在那之后,黑格尔在朋友的帮助下,当过报社编辑,还在一个新成立的、条件相当简陋的中学当了八年的校长。在当中学校长的时候,黑格尔出版了他的第二部重要著作《逻辑学》。这本书也和《精神现象学》一样野心勃勃,黑格尔要颠覆自从亚里士多德创立逻辑学以来的整个形式逻辑系统,给逻辑学增加实质性的内容。

那时候,真能读懂黑格尔的《精神现象学》和《逻辑学》的人屈指可数,但是这两部重量级的著作还是给黑格尔赢得了一定的声望。终于,在1816年,黑格尔46岁的时候,他拿到了海德堡大学的教授职位。黑格尔在海德堡只待了两年就收到柏林大学的邀请,继承了费希特去世后空缺了4年的哲学教席。这个位置,是当时德国地位最显赫的哲学教席,说明黑格尔作为一名哲学家得到了最高认可。

但是,黑格尔的抱负还不止于此,他一直都有成为“帝王师”的愿望,就像当年亚里士多德是亚历山大大帝的老师那样。如今,他终于来到了普鲁士的首都,接近了政治权力的中心,当然想施展抱负。他的心里虽然更认同法国大革命的理念,但是作为一个德国人,他只能忍耐,只能寄希望于普鲁士这个当时德意志地区最强大、最自由的政权。来到柏林之后,黑格尔迅速完成了《法哲学原理》,在书里为普鲁士的崛起和肩负的使命大唱赞歌,为普鲁士的君主制、官僚体系辩护。黑格尔还专门把这本书献给了当时的普鲁士首相哈登伯格,并且在献词里毛遂自荐,说自己的哲学可以成为政府的有益补充。

此后黑格尔一直保持着和普鲁士官方的密切联系,出席各种社交活动,成为普鲁士的“国家哲学家”。这样的身份让很多人对黑格尔非常不齿,认为他是政治上的投机分子,是普鲁士皇帝的走狗,忘记了热爱自由的初心。

黑格尔依附普鲁士政府,除了政治上的考虑之外,其实也有思想上的原因。自从出版了《精神现象学》之后,黑格尔就树立了一种哲学上的孤胆英雄的形象,他对自己的体系有着绝对的自信,认为自己的哲学就是哲学的全部,坚决地跟一切与自己不同的哲学、政治和宗教思想斗争,不管是康德、费希特、谢林,还是正统的基督教神学。其他哲学流派都把黑格尔当作共同的敌人,就像当年拿破仑称帝之后,全欧洲的君主都与他为敌。所以,黑格尔迫切地需要政治上的保护,保证自己在学界不会被这些哲学家共同剿灭。

黑格尔的努力也算成功了。除了赢得了“国家哲学家”的声望之外,他还在1829到1830年被任命为柏林大学的校长。1831年,他又因为对普鲁士思想界的贡献,被皇帝授予“红鹰勋章”。不过遗憾的是,就在获得红鹰勋章的这一年,黑格尔因为感染霍乱去世,终年61岁。

说完了黑格尔写作《法哲学原理》的背景,现在我们来讲讲这部著作里最核心的概念:自由。

黑格尔在思想上属于德国观念论。这个学派的代表人物有四个,除了黑格尔,还有他的前辈康德、费希特和谢林。他们的一个共同点,就是都把自由作为思想中的核心概念。不过,他们四个人所说的自由,意思其实不太一样。康德和费希特说的自由是基于理性的绝对自由;而谢林说的是人在社会中的自由。到了黑格尔这里,他要把这三位前辈所说的自由结合到一起。

他是怎么做到的呢?

这就要说到黑格尔惯用的哲学方法,辩证法。辩证法,就是利用“矛盾”来推动思想的发展,用正-反-合的方式展开自己的体系。黑格尔非常善于运用这个方法,所以他的书往往都是分成三个部分,每个部分再分成三章,每一章再分成三节。这确实体现了黑格尔超强的构建体系的能力,不过另一方面,看多了也确实感觉有点老套。

下面,我们就来看看,黑格尔怎么运用辩证法整合了前辈们关于自由的思想。

一提到“自由”,我们一般会认为它是一种没有约束,可以自己决定要干什么的状态。在黑格尔看来,这确实是自由,但它仅仅是一种抽象的、形式化的自由,只是自由的第一个环节。用黑格尔的话说,叫普遍性的环节。所谓普遍性,就是说这种自由没有具体情况的限制,只要求在最普遍的意义上,一个人意识到自己可以做出不同的选择。比如说,我看到面前一个老人摔倒了,我可以选择要不要过去把他扶起来,也可以选择要不要打急救电话。

但是,这种普遍意义上的自由,只是把各种可能性摆在了我们的面前,其实没有为真正的选择提供任何指导。这个时候黑格尔的辩证法就排上用场了。他认为,这种看似有选择,其实没有提供真正选择的状态,有着内在的矛盾。为了解决这个矛盾,我们就需要从普遍性的自由过渡到特殊性的自由。特殊性,指的就是具体的环境。一个人要想把自由实现出来,必须在一个具体的、特定的环境中做出一个特定的选择。这就是自由的第二个环节。还是刚才的例子,我看到一位老人摔倒了,我碰巧选择扶起老人。我这么做的时候,可能只是因为看到老人摔倒,我心生同情,那天又正好没有什么急事。

这么看来,这种特殊性的自由其实挺随意的,缺少稳定性。下一次,我可能就会因为心情不好或者太忙而不去扶起老人。于是,这里就产生了一个新的矛盾。要想解决这个新的矛盾,自由就要进入第三个环节,个体性的自由。在黑格尔看来,个体性自由,意味着一个人要清楚地认识自己所处的环境,对自己的各种选择进行反思,然后完全自主地做出选择。这样的自由就不再是随意的选择,而是从理性出发做出的选择。我还是用刚才的例子来解释。如果我选择扶起老人,是因为我清楚地认识了老人和自己所处的环境,并且从理性上认识到,我有在他人遇到困难的时候出手相助的道德义务。这个时候,我扶起老人,就实现了我个体性的自由。

在个体性的自由这里,黑格尔赞同康德的看法,认为人应该通过理性的反思进行选择。但是,黑格尔跟康德强调的重点又不一样,他批评康德只关注普遍的理性法则,没有考虑个人所处的具体情境。在黑格尔看来,任何道德义务都要放到具体的情境之中考虑。比如说,我之前见过这个摔倒的老人碰瓷,敲诈别人,这个时候,我自然就没有扶起他的义务了。

黑格尔认为,自由不是要抽象地实现,不是要偶然地实现,也不是要通过逃离他人、逃离这个世界,退回到自己的精神追求中去实现。黑格尔主张,自由是要和世界发生关系,和世界中的其他人发生关系,在人与人的共同生活中实现。在黑格尔看来,自由同时包括了和世界进行抗争,也包括和世界达成和解;既要有对自己的限制,又要挣脱情感欲望的限制;既要全身心地投入自己所处的情境,又要对自己置身其中的情境保持批判性。

真正的自由,就是要在这些极端之间保持平衡。

要想实现个人和世界的和解,要想让人与人之间共同的生活保持协调,一定会需要一些规范。这些规范就是“正当”,也就是书名《法哲学原理》中的“法”。接下来,黑格尔就讨论了“正当”的不同表现形式,分别是:法律、道德和伦理。解读的第二部分,我们就分别来说一说。

在最宽泛意义上,我们每个人都有在一定范围内做出选择的权利,也需要尊重他人相同的权利,这样人们才能共同生活。但这仅仅是一种抽象的权利,因为它仅仅划定了权利的范围,而没有考虑具体的运用场景。要保护这种抽象的权利,我们就需要依靠法律。这种抽象权利和法律对应着前面说的普遍性的自由。

但是,法律仅仅是外在约束,只关注行为,不关注内心。这样就产生了矛盾,因为人做选择,不会只是像机器一样照章办事,肯定会有很多具体的考量,对于个人来讲,幸福就是他最重要的考量。有了这样一个目的,我们就会在法律划定的范围内选择最能够促进个人幸福的行动。这个时候,我们就用到了正当的第二种表现形式,道德。人们因为道德,从内部对自己提出要求,选择我要如何行动,要如何对待他人。这种选择对应着前面说的特殊性的自由。

道德不只是关注外在行为,而且关注内心活动。在这个意义上,个人的内心高于一切,也就高于社会整体的利益,新的矛盾又出现了。当个人利益和社会整体利益不协调,怎么办?于是,就需要正当的第三种表现形式,伦理。

你可能会说,“道德”和“伦理”,意思不是差不多吗?它们都是指导人们行为,协调人际关系的规范。但是,在黑格尔那里,“道德”和“伦理”不一样。“道德”关注的是个人的内心;而“伦理”关注的是整个社会。在伦理生活中,个人和社会之间就形成了更加有机的、和谐的整体。伦理生活对应着前面说到的个体性的自由,把普遍的权利和个人道德结合到了一起。

黑格尔认为,在现代社会,伦理生活有三种形式,分别是家庭、市民社会和国家。它们三者最终又结合成一个有机的整体。

在黑格尔看来,现代家庭基于夫妻的自由选择结合起来,双方有着共同的计划和共同的目标,同时也就带来了一些共同的义务,比如说夫妻之间的互敬互爱,对孩子的抚养教育,等等。从自由结合和共同生活的角度看,这些义务既不是来自外在的法律,也不是来自个人的道德,而是来自个人和家庭之间的协调。

对个人来说,只有家庭生活显然是不够的,人还需要在更大的范围内和他人交往,这样就进入了伦理生活的第二种形式:市民社会。黑格尔认为,在市民社会里,人们都在追求私人利益,起主导作用的是经济和市场规律。市民社会靠着亚当·斯密所说的那个“看不见的手”来保持和谐,市场迫使人们关注他人的需要,把人与人结成一个整体。这种和谐,也是一种伦理生活。

但是在经济规律主导的市民社会中,每个人的根本动机还是追求一己私利,人们并没有严格意义上的共同目标,基于市场的结合也仅仅是一种散乱的,而非有机的结合。人们只顾着追求私人利益,自然就会产生差异,产生阶层,比如农民、资本家、官僚。在不同阶层之间,就会有深刻的矛盾,这些矛盾会破坏市民社会中人们对整体的认同。所以,市民社会注定不能带来个人和整体之间的真正和谐。

要最终实现和谐,就需要调节市民社会中出现的种种矛盾,这时就需要国家的力量了。国家作为最大的人类共同体,囊括和吸收了家庭和市民社会。在这部分的讨论里,黑格尔的任务就是找到最好的国家组织形式。

在黑格尔看来,最理想的国家形态是君主立宪制。这也是绝对君主制和直接民主制这两个极端之间的“中间道路”,是最能够确保实现自由的政治制度。

黑格尔认为,不管是绝对君主制还是直接民主制,都会践踏自由。我们很容易理解绝对君主制为什么会践踏人民的自由,但是直接民主制为什么也会破坏自由呢?这是因为,直接民主制会赋予人民无限的权力,而这种过大的权力无法保证尊重每个人的基本人权。往远了说,苏格拉底被雅典人处死就展现了这种直接民主制的弊病;往近了说,法国大革命期间雅各宾派的恐怖统治,也是在民主的旗帜下进行的。

黑格尔认为,在绝对君主制与直接民主制之间的“中间道路”就是君主立宪制。这种制度是自古以来政治学家倡导的混合政体的典范。它集中了君主制、贵族制和民主制这三种政体的优点。在君主立宪政体中,人民组成议会,拥有立法权,代表了民主的成分,由人民制定的宪法能够保证人民的基本权利不会受到侵犯。政府和公务员系统是执行机构,代表了贵族制的成分,职业官僚系统集合了专业技能和行政效率;而君主,特别是世袭君主,作为国家的代表,提供了国家的稳定性和连续性。立法、行政和君主这三方面的权力,也再一次体现了我们在前面提到的实现自由的三个环节:立法权制定了适用于所有人的法律,代表了普遍性;行政权把法律应用在具体情境中,代表了特殊性;为作为个体的君主结合了立法者和执行者两个角色,代表了个体性,是前两个环节的综合。

黑格尔认为,君主立宪制结合了各种政体的优点,并且可以在不同的要素之间形成有效制约,所以它可以为自由提供最好的保障。在理想的君主立宪制里面,个人的理性和社会的规范会达到完美的和谐,个人对国家有着完全的认同,也充分参与到国家的事务之中。同时,国家也为每个个体提供保护和指引,并且在个体的兴旺发展中实现强大。在这样的国家中,人民需要承担各种义务,但是这些义务并不是对人民的限制,反而是人民获得自由的途径。每个人都意识到,自己是这个国家的一部分,这个国家也是我的一部分。在这里,“我就是我们,我们就是我”。当然,黑格尔也没有忘记强调,这种个人和国家的等同,这种最高意义上的爱国主义,并不是靠欺骗、洗脑之类的手段,而是基于个人和国家之间真实的纽带。

讲完了心目中最理想的国家之后,黑格尔在《法哲学原理》的最后一节,从政治哲学进入了历史哲学,讨论了人类历史的发展规律和主要的阶段。之所以有这样一个转换,是因为在黑格尔看来,整个人类的历史就是自由逐渐实现的历史。这背后的推动力量就是《精神现象学》里面说到的“绝对精神”,以及“理性”这个绝对精神的体现。所以黑格尔才在《法哲学原理》的导言里说了那句名言:“凡是合理的都是现实的,凡是现实的也都是合理的。”意思就是一切现实存在的东西,即便是一些看起来邪恶的东西,都是绝对精神经由理性实现出来的;而理性的、符合绝对精神的东西,即便经过一些曲折,最终也是一定能够实现出来的。

在《历史哲学讲演录》中,黑格尔还说到过另一个非常有趣的概念,估计你也听说过,那就是“理性的狡计”。意思就是说,理性利用个体的自我利益来实现理性整体的目的。每个人在日常的行为中,好像都是为了自己的利益在行动,但是在所有的这些看似混乱的私人利益之中,会形成理性的秩序,完成理性所要实现的目的。在这个更加宏观的意义上,我们不应该用善与恶,对与错来评判历史,因为历史站在比这些道德词汇更高的位置上。

解读的最后,我想再来谈谈黑格尔的政治立场问题。

我在前面提到,很多人都对黑格尔这个“国家哲学家”的身份非常不齿,认为他忘记了追求自由的初心,玷污了哲学。这种批评,在黑格尔还在世的时候就不绝于耳。很多人都批评他是专制君主、集权主义的代言人,为普鲁士皇帝威廉三世站台。这种批评在20世纪英国哲学家波普尔的那本《开放社会及其敌人》里达到了顶点,他指责黑格尔是当代集权主义最重要的理论资源之一。

我个人并不是很欣赏黑格尔的个人品德,但是在这里,还是得为他说句公道话。批评黑格尔的人,恐怕都没有好好读他的《法哲学原理》。黑格尔虽然算不上自由主义的拥护者,但他也从来不是自由的敌人,他也从来没有主张过专制君主和集权主义。他主张的是君主立宪制,他强调的是宪法、议会、公开审判、国家的理性和人民的自由,所有的这些,在当时的普鲁士都还没有实现。这些都是黑格尔希望通过自己的影响,为普鲁士和以后的德意志赢得的东西。在这个意义上,黑格尔其实是现实政治的批判者,而不是溜须拍马的机会主义者。

黑格尔不仅在著作中表现出了对现实政治的批判,而且在实际行动中也表明自己没有忘记初心,没有放弃年轻时就树立的追求自由的理想。在柏林,他确实和官方有很多合作,但同时也在努力支持学生、朋友、同事的抗争运动,他写过很多请愿书、担保书,他还跟当局谈判,组织过游行,甚至还因此被警察监视过。在争取自由这一点上,黑格尔比那个时候绝大多数教授做的都要多,都要好。黑格尔既不是激进地主张暴力革命,也不是保守地为君主专制唱赞歌,他始终保持着理性和清醒,在他力所能及的范围内帮助自由的实现。

好,到这里,黑格尔的这本《法哲学原理》就为你解读完了。这本书讨论了黑格尔的伦理学、政治学和法学思想,也是黑格尔思想中,经常受到误解的部分。人都是复杂的,像黑格尔这样伟大的思想家更是复杂的。我们可以很外在地品评他的政治和人生选择,但是作为一个只拿着笔杆子的思想家,如果真的身处19世纪初的普鲁士,又有谁敢说自己能比他做得更好呢?据说,黑格尔在临终前说过一句非常耐人寻味的话:“只有一个人曾经理解过我,但是甚至连他都不曾理解我。”

撰稿:刘玮 转述:徐惟杰 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.真正的自由,就是要在这些极端之间保持平衡。

2.我们不应该用善与恶,对与错来评判历史,因为历史站在比这些道德词汇更高的位置上。

3.黑格尔在临终前说过一句非常耐人寻味的话:“只有一个人曾经理解过我,但是甚至连他都不曾理解我。”